Imaginons une foule de Parisiens prenant d’assaut, le 14 juillet 1789, la Bastille, prison aujourd’hui presque désaffectée. Pensons ensuite à tout ce qui a suivi cet événement, qui a représenté le point de rupture définitif entre le peuple et la monarchie absolue, initiant la Révolution française. Mais qu’est-ce qui a poussé les Parisiens à prendre la Bastille ?

La crise a été déclenchée quelques jours avant le 14 juillet 1789, lorsque le roi Louis XVI (Versailles, 1754 - Paris, 1793) a renvoyé son ministre des finances, Jacques Necker. La nouvelle de sa révocation provoque un bouleversement immédiat de l’opinion publique. La raison ? Necker, connu pour ses positions modérées et sa volonté de dialogue avec l’Assemblée nationale, était considéré comme une personnalité de confiance par une grande partie de la population. Son exclusion du gouvernement a donc été interprétée comme un signe indubitable de la tentative du roi de renverser de manière autoritaire le processus de transformation constitutionnelle entamé au cours des mois précédents. Dans les jours qui précèdent le 14 juillet, environ trois mille personnes se rassemblent dans les jardins du Palais-Royal. Elles défilent en cortège à travers la ville, arborant drapeaux noirs, manteaux et chapeaux sombres. Au centre du cortège, un buste de Necker, recouvert d’un voile, symbolise le deuil de la chute du ministre.

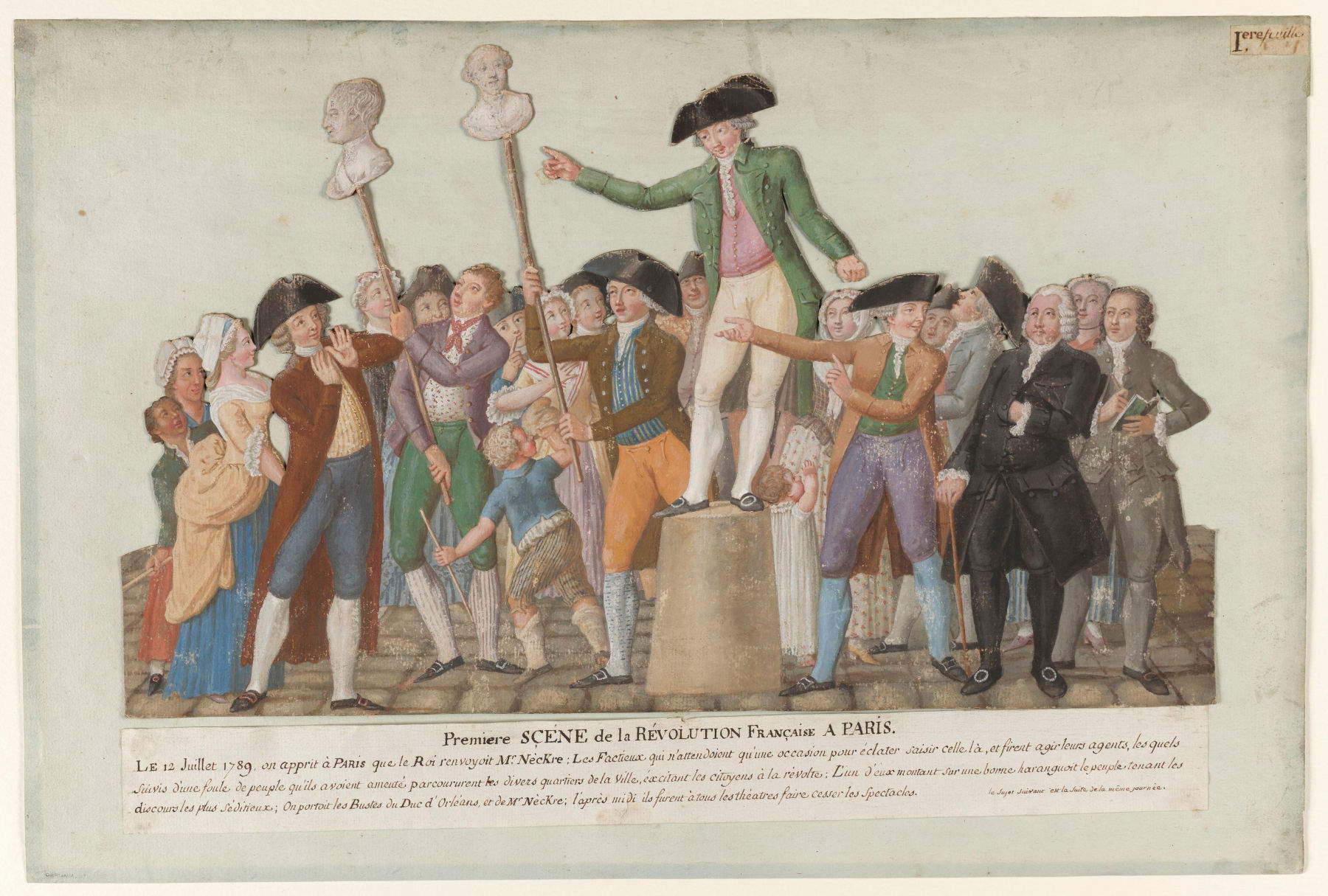

Jean-Baptiste Denis Marie Lesueur, qui a réalisé entre 1789 et 1790 une œuvre aujourd’hui conservée au musée Carnavalet à Paris, en a laissé des traces. Exécutée en technique mixte sur papier et carton, à la gouache, l’œuvre s’intitule Première scène de la Révolution française à Paris, montrant les bustes du duc d’Orléans et de Necker, 12 juillet 1789. Au centre du tableau, une foule compacte avance dans les rues de Paris en portant deux bustes hissés sur des piédestaux improvisés. Il s’agit en fait des effigies du duc d’Orléans et de Jacques Necker, ministre des Finances qui vient d’être révoqué par Louis XVI. Ces deux personnages, perçus comme favorables aux réformes et proches du tiers état, sont commémorés comme des figures héroïques par le peuple en révolte.

L’atmosphère parisienne est donc tendue et les manifestants commencent à prononcer de nouveaux termes tels que “liberté”, “constitution”, “nation”, “citoyens”. Ce sont les mots d’un lexique politique émergent, qui remet rapidement en cause l’ordre établi. Au même moment, Paris connaît une profonde crise économique. Les récoltes de l’année précédente ont été mauvaises, le prix du pain s’est envolé et la famine s’est généralisée. Les rangs des pauvres et des mendiants grossissent et un sentiment d’insécurité grandit dans la population, alimenté par des rumeurs alarmantes sur l’imminence d’une répression militaire.

Que fait Louis XVI dans cette tourmente ? Il décide de rassembler des troupes autour de la capitale, une opération qui, selon certaines sources de l’époque, ne se limite pas à l’occupation de la ville, mais peut déboucher sur une action destructrice de grande ampleur. Les mouvements augmentent la paranoïa, génèrent une hystérie collective et font croire à la population qu’un soi-disant coup d’État se prépare. Le matin du 14 juillet 1789, la population parisienne se soulève et envahit les rues alors que la tension accumulée les jours précédents explose et que la rumeur se répand que quelque trente mille fusils sont conservés à l’Hôtel des Invalides, une installation militaire située à l’ouest de Paris. Des milliers de citoyens se dirigent alors vers le site, qui est facilement pris d’assaut. La foule investit l’arsenal et en ressort équipée d’armes et de douze canons.

Pour de nombreux historiens, ce moment est décisif : la prise d’armes marque un tournant irréversible. C’est probablement à partir de ce moment que Louis XVI perd le contrôle militaire de Paris et, par là même, le pouvoir absolu. Mais l’attention de la population ne s’arrête pas à l’Hôtel des Invalides. Quelques heures plus tard, une autre masse se dirige vers la Bastille, à l’autre bout de la ville, dans le but de s’emparer de la poudre à canon qui y est entreposée. Bien que la prison ait cessé depuis longtemps d’être un centre d’opérations important, elle conserve une forte valeur symbolique. En tant que prison d’État, elle a accueilli des opposants politiques, des intellectuels, des libellistes et d’autres personnalités mal aimées par la monarchie dans le passé. Quelques noms ? Le marquis de Sade, Nicolas Fouquet et Voltaire. Attaquer la Bastille, c’est donc s’attaquer au centre même du pouvoir arbitraire. Visuellement, plusieurs œuvres sont venues à notre secours.

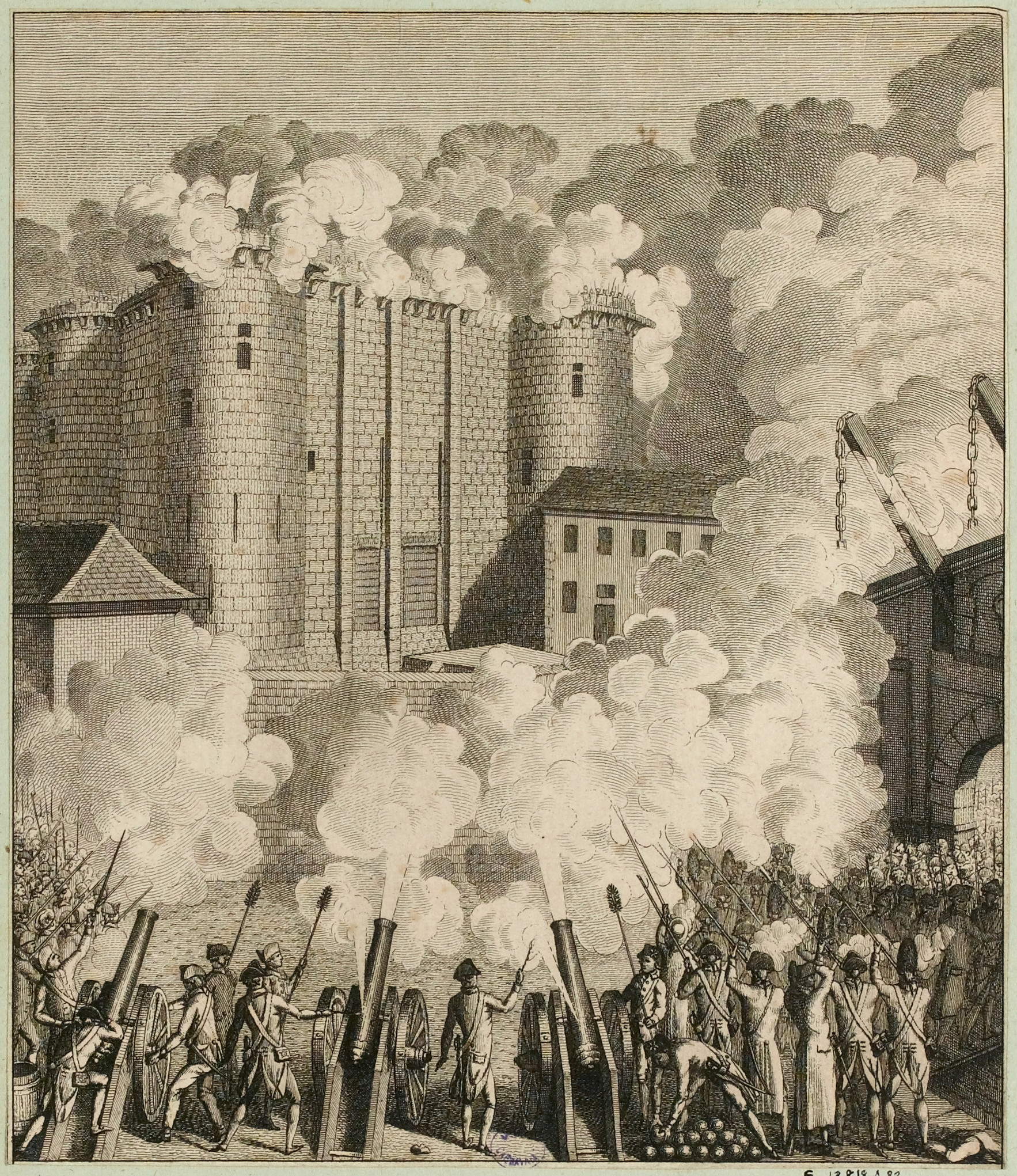

Réalisée entre 1784 et 1794, la gravure attribuée à l’école hollandaise représente le premier attentat contre la Bastille. La scène montre le début de l’assaut populaire sur la forteresse, située autrefois à l’endroit où convergent aujourd’hui les 4e, 11e et 12e arrondissements de Paris. D’un trait méticuleux, l’image capture la foule armée, les coups de feu et la masse compacte de la prison, qui domine la composition comme un emblème de l’autorité déclinante.

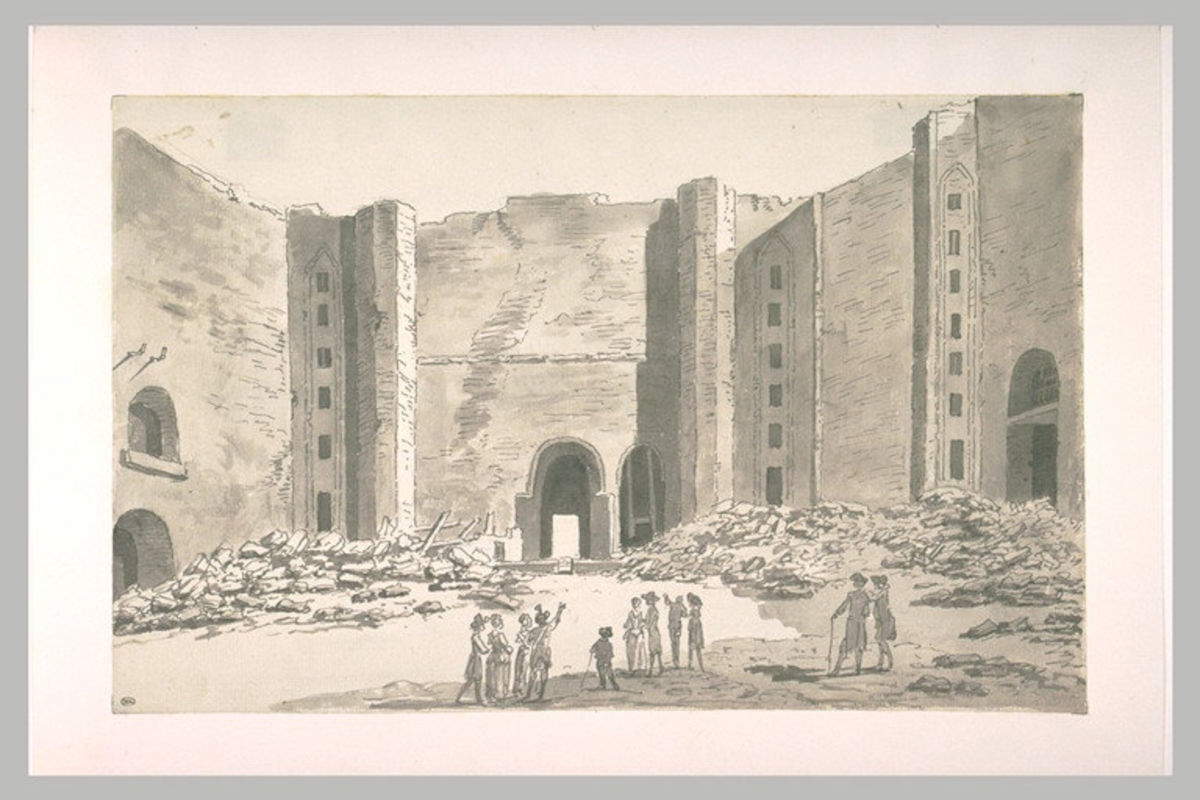

L’aquarelle de Jean-Pierre Houël, peinte en 1789, présente également une représentation théâtrale de la prise de la Bastille. L’œuvre capture le drame de l’événement lorsque la foule assiège la forteresse. La composition est dominée par la masse des insurgés qui, armés de fusils, de piques et de canons, s’approchent menaçants des remparts de la prison. Du haut des remparts, on aperçoit la bouche des canons en réponse, tandis que des panaches de fumée suggèrent l’échange de coups de feu entre assaillants et défenseurs. Houël accorde une grande attention aux détails architecturaux de la Bastille, la présentant comme une structure imposante, surplombant la foule mais déjà menacée dans son intégrité. Jacques-Louis David consacre également une étude à la prison qui symbolise l’absolutisme. Son dessin au lavis gris, aujourd’hui conservé au Louvre à Paris, donne une vision sévère et réfléchie de la forteresse.

Après des heures de combats et de négociations infructueuses, le gouverneur Bernard-René de Launay ordonne en fin d’après-midi du 14 juillet l’ouverture des portes et la reddition de la garnison. Malgré la reddition, le gouverneur est capturé par la foule et lynché sur le chemin de l’Hôtel de Ville. La prise de la Bastille se termine par la conquête de la forteresse et la libération de sept prisonniers, quatre faussaires, deux aliénés et un aristocrate déshonoré de sa propre famille, le comte de Solages. Pour prendre la Bastille, les habitants du quartier Saint-Antoine affrontent une garnison de quatre-vingts vétérans des Invalides et d’une trentaine de soldats suisses. Louis XVI, profondément ébranlé, rappelle Jacques Necker au gouvernement pour tenter de calmer les esprits, mais la vague de protestation s’étend désormais bien au-delà de Paris, balayant les principales villes de France. Après la conquête, la destruction systématique de l’édifice a commencé, qui a été entièrement démoli pour ne laisser à sa place qu’une place vide.

Une approche narrative et populaire émerge plutôt dans les gouaches de Jean-Baptiste Denis Marie Lesueur, comme Démolition de la Bastille (1789/1794), réalisée avec des silhouettes découpées appliquées sur un fond bleu. La technique, qui rappelle les figurines militaires de collection, est associée à un style vif et direct qui témoigne de l’esprit collectif de l’époque. Lesueur construit une sorte de chronique visuelle des événements révolutionnaires, mêlant naïveté et ironie, enthousiasme et imperfection. Ses images, plutôt que d’aspirer à une représentation académique, transmettent toujours l’émotion immédiate du moment historique, avec l’urgence de ce que l’on pourrait appeler un journal populaire.

La prise de la Bastille représente certes le début de la Révolution, mais aussi la fin d’une époque. Le pouvoir absolu de la monarchie est remis en cause par une action collective et spontanée, les citoyens de Paris prennent les armes de leur propre initiative, déterminés à s’opposer à ce qu’ils perçoivent comme un retour à la répression et à l’autoritarisme. Dans la mémoire collective française, le 14 juillet devient ainsi la date de naissance de la République, même si la monarchie survit encore quelques années. En 1880, près d’un siècle plus tard, la date est officiellement adoptée comme fête nationale française. Mais au-delà des célébrations, il reste l’impact d’une journée où, entre crise politique, tensions sociales et mobilisation populaire, la prise de la Bastille a renversé tout un système de pouvoir et inauguré l’une des saisons les plus tumultueuses de l’histoire de l’Europe.

|

| La prise de la Bastille dans l'art : que s'est-il passé le 14 juillet 1789 ? |

L'auteur de cet article: Noemi Capoccia

Originaria di Lecce, classe 1995, ha conseguito la laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara nel 2021. Le sue passioni sono l'arte antica e l'archeologia. Dal 2024 lavora in Finestre sull'Arte.Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.