Immaginiamo una folla di parigini il 14 luglio 1789 mentre assalta la Bastiglia, una prigione ormai quasi dismessa. Pensiamo poi a tutto ciò che seguì a quell’evento, che rappresentò il punto di rottura definitivo tra il popolo e la monarchia assoluta, dando inizio alla Rivoluzione francese. Ma cosa spinse i parigini ad assaltare la Bastiglia?

La crisi si innescò alcuni giorni prima del 14 luglio 1789, quando il re Luigi XVI (Versailles, 1754 – Parigi, 1793) destituì il suo ministro delle finanze, Jacques Necker. La notizia della sua rimozione provocò un immediato sconvolgimento nell’opinione pubblica. Il motivo? Necker, conosciuto per le sue posizioni moderate e per la disponibilità al dialogo con l’Assemblea Nazionale, era visto come una figura di fiducia da gran parte della popolazione. L’esclusione dal governo venne interpretata, quindi, come un segnale inequivocabile del tentativo del re di invertire in modo autoritario il processo di trasformazione costituzionale iniziato nei mesi precedenti. Nei giorni precedenti al 14 luglio circa tremila persone si riunirono nei giardini del Palais-Royal. In corteo attraversarono la città esibendo bandiere nere, cappotti e cappelli scuri. Al centro della processione, un busto di Necker, coperto da un velo, simboleggiava il lutto per la caduta del ministro.

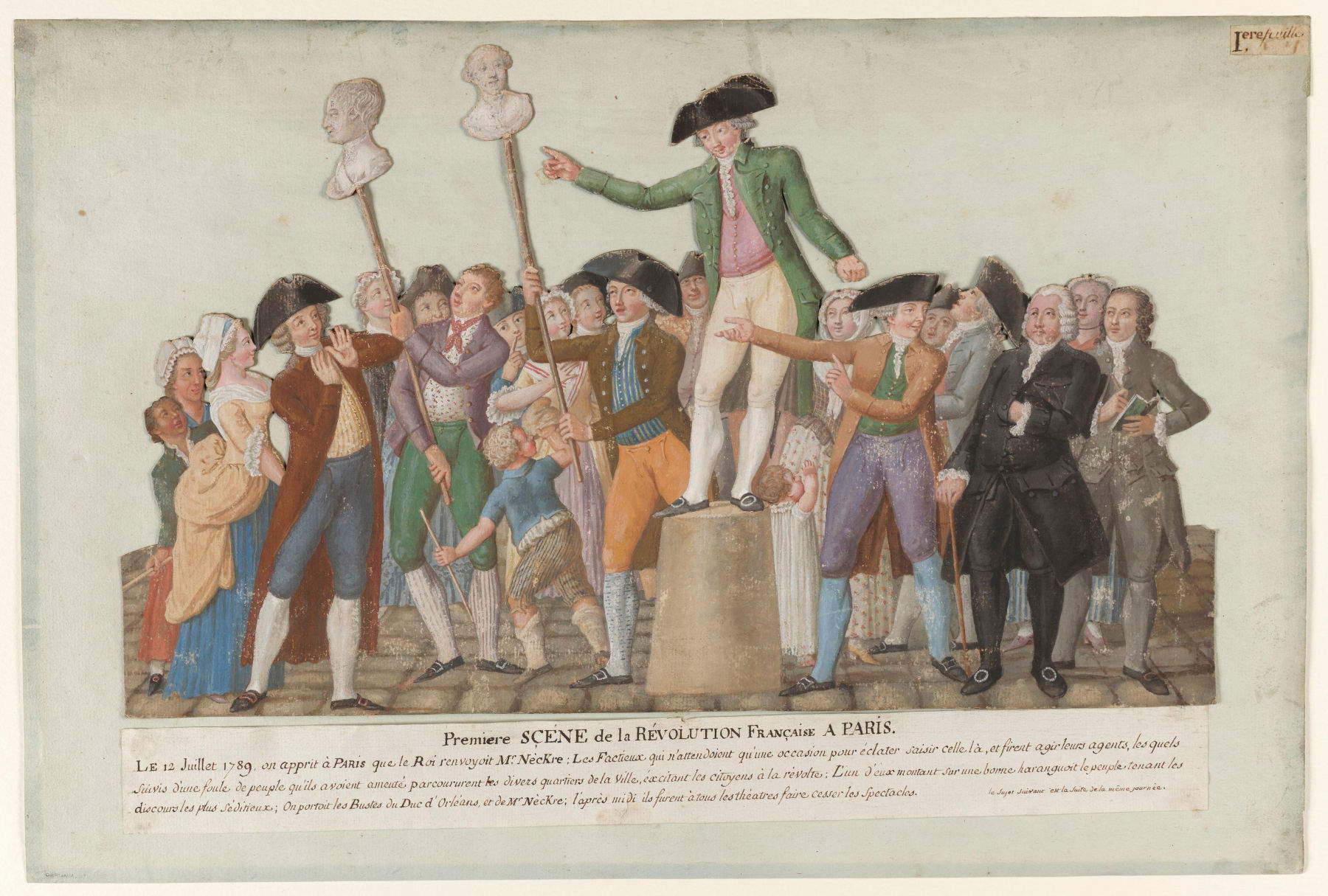

Ce ne lasciò una prova Jean-Baptiste Denis Marie Lesueur, che tra il 1789 e il 1790 realizzò un’opera oggi conservata al Musée Carnavalet di Parigi. Eseguito con tecnica mista su carta e cartone, utilizzando il guazzo, il lavoro prende il titolo di Prima scena della Rivoluzione francese a Parigi, ostentazione dei busti del duca d’Orléans e di Necker, il 12 luglio 1789. Al centro dell’immagine, una folla compatta avanzò lungo le strade di Parigi trasportando due busti issati su piedistalli improvvisati. Si trattò infatti delle effigi del duca d’Orléans e di Jacques Necker, ministro delle finanze appena destituito da Luigi XVI. I due personaggi, percepiti come favorevoli alle riforme e vicini al Terzo Stato, furono commemorati dal popolo come figure eroiche dal popolo in rivolta.

L’atmosfera a Parigi fu quindi densa di tensione e i manifestanti cominciarono a pronunciare termini nuovi come “libertà”, “costituzione”, “nazione”, “cittadini”. Furono le parole di un lessico politico emergente, che mise rapidamente in discussione l’ordine consolidato. Allo stesso tempo, Parigi viveva un momento di profonda crisi economica. I raccolti dell’anno precedente erano scarsi, con un’impennata dei prezzi del pane e una diffusa carestia di conseguenza. Le file di poveri e mendicanti si ingrossarono, e nella popolazione crebbe un senso di insicurezza alimentato da voci allarmanti su un’imminente repressione militare.

Come si mosse Luigi XVI in tutto questo tumulto? Decise di far convergere truppe attorno alla capitale, un’operazione che, secondo alcune fonti del tempo, non si limitava all’occupazione della città, piuttosto poteva culminare in un’azione distruttiva su larga scala. Ecco: i movimenti fecero crescere la paranoia, generarono isteria di massa e fecero maturare nella popolazione la convinzione che si preparasse il cosiddetto colpo di Stato. La mattina del 14 luglio 1789 la popolazione di Parigi si sollevò e invase le strade mentre la tensione accumulata nei giorni precedenti esplose e si diffuse la voce che all’Hôtel des Invalides, struttura militare situata a ovest di Parigi, custodissero circa trentamila fucili. Migliaia di cittadini si diressero quindi verso il sito, che fu facilmente preso d’assalto. La folla si impadronì dell’arsenale e ne uscì equipaggiata con armi e dodici cannoni.

Molti storici considerarono questo momento come decisivo: l’acquisizione delle armi segnò un punto di svolta irreversibile. Probabilmente da quel momento Luigi XVI perse il controllo militare su Parigi e con esso il potere assoluto. Ma l’attenzione della popolazione non si fermò all’Hôtel des Invalides. Poche ore dopo, un’altra massa si diresse verso la Bastiglia, verso l’altro lato della città, con l’obiettivo di impossessarsi della polvere da sparo lì conservata. La prigione, sebbene non fosse più da tempo un centro operativo di rilievo, mantenne una forte valenza simbolica. In quanto prigione di Stato, ospitò nel passato oppositori politici, intellettuali, libellisti e altre figure sgradite alla monarchia. Qualche nome? Il marchese de Sade, Nicolas Fouquet e Voltaire. Attaccare la Bastiglia significava perciò attaccare il centro stesso del potere arbitrario. Visivamente ci vennero in aiuto diverse opere.

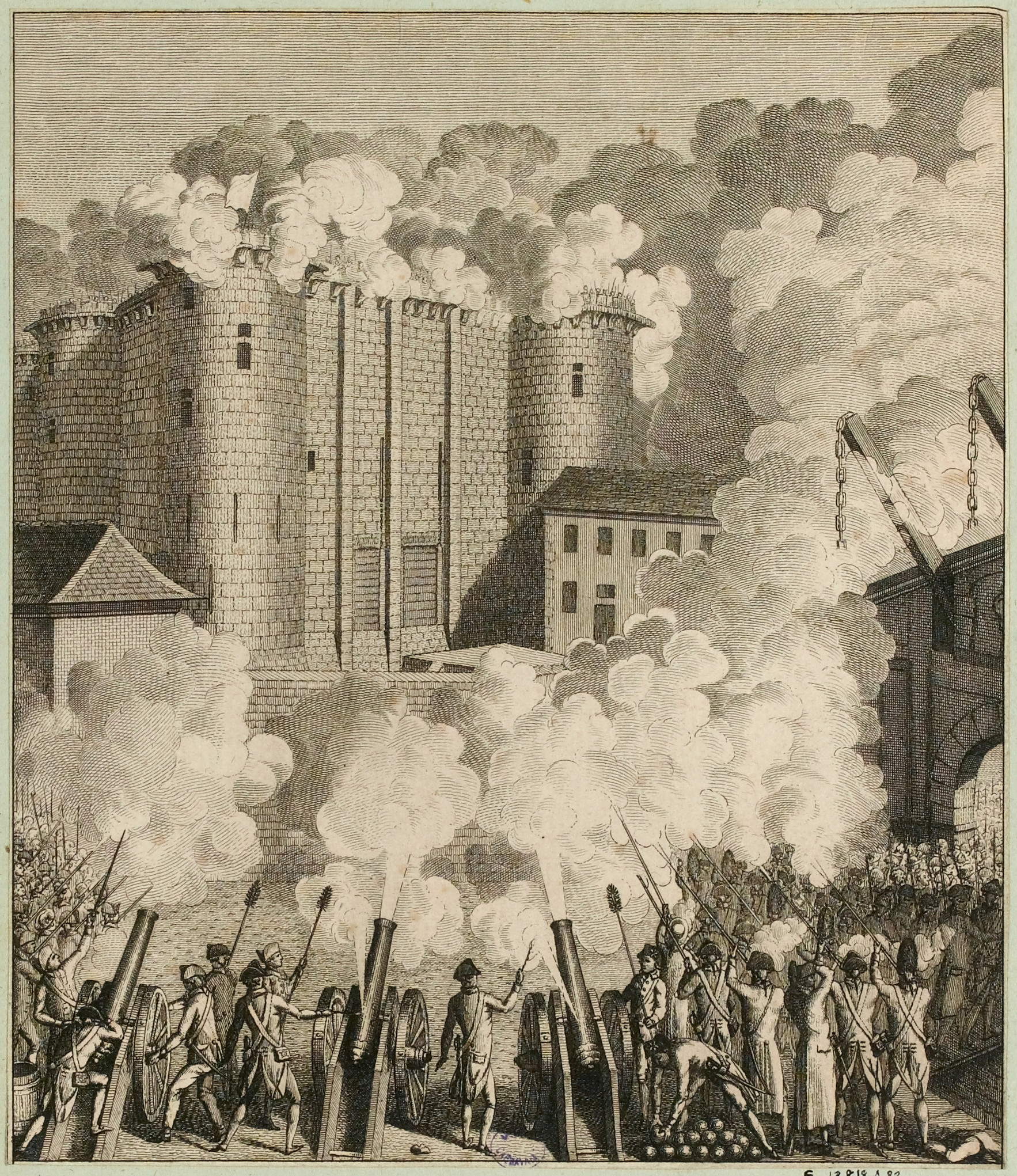

Realizzata tra il 1784 e il 1794, l’acquaforte attribuita alla Scuola Olandese restituì il primo attacco alla Bastiglia. La scena rappresentò l’inizio dell’assalto popolare alla fortezza, un tempo situata nel punto in cui oggi convergono i 4°, 11° e 12° arrondissement di Parigi. Con un tratto meticoloso, l’immagine cattura la folla armata, i colpi d’arma da fuoco, e la massa compatta della prigione, che domina la composizione come emblema di un’autorità in declino.

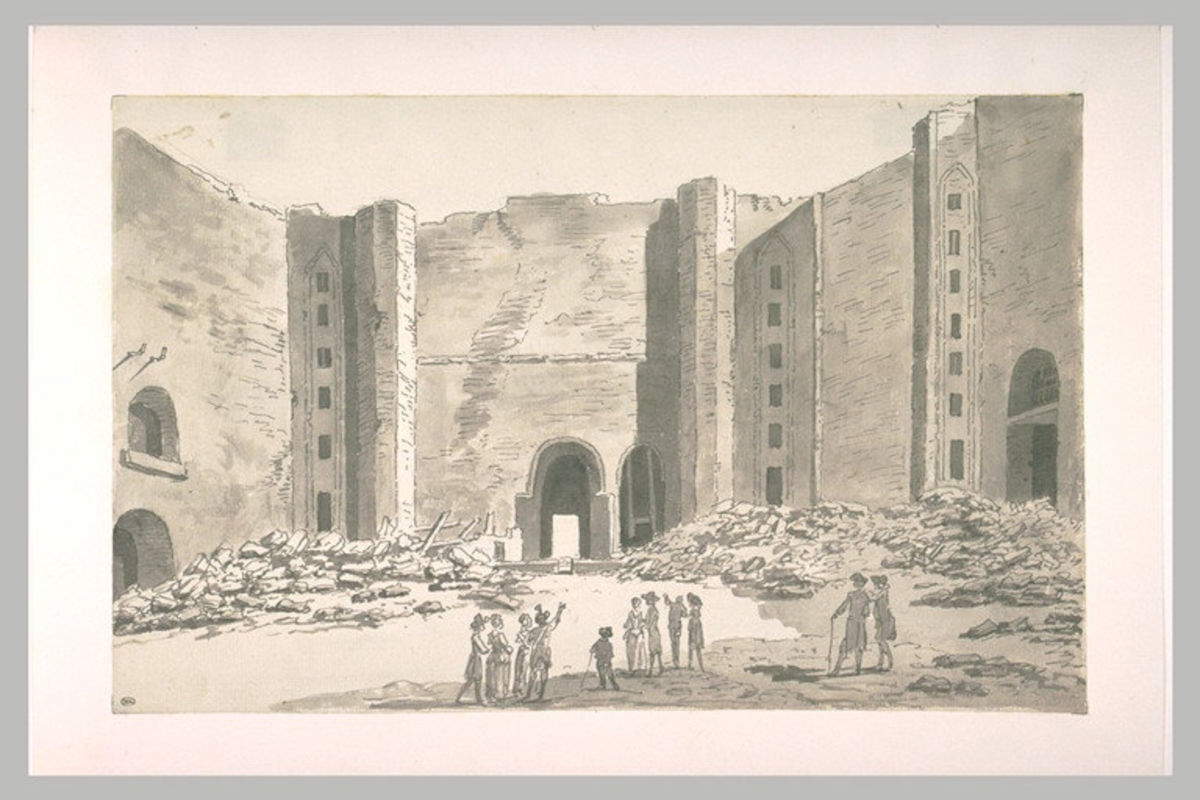

Anche l’acquerello di Jean-Pierre Houël, realizzato nel 1789, presenta una rappresentazione teatrale dell’assalto alla Bastiglia. L’opera cattura il dramma dell’evento nel momento in cui la folla assediò la fortezza. La composizione è dominata dalla massa degli insorti che, armati di fucili, picche e cannoni, si avvicinano minacciosamente ai bastioni della prigione. Dai merli si intravedono le bocche dei cannoni in risposta, mentre pennacchi di fumo suggerirono lo scambio di colpi tra assalitori e difensori. Houël pone grande attenzione ai dettagli architettonici della Bastiglia, ritraendola come una struttura imponente, incombente sulla folla, ma già minacciata nella sua integrità. Anche Jacques-Louis David dedica uno studio alla prigione simbolo dell’assolutismo. Il suo disegno a lavis grigio, oggi conservato al Louvre di Parigi, restituisce una visione severa e meditata della fortezza.

Dopo ore di scontri e trattative fallite, nel tardo pomeriggio del 14 luglio il governatore Bernard-René de Launay ordinò l’apertura dei cancelli e la resa della guarnigione. Nonostante la resa, il governatore fu catturato dalla folla e linciato lungo il tragitto verso l’Hôtel de Ville. L’assalto alla Bastiglia si concluse con la conquista della fortezza e la liberazione di sette prigionieri, quattro falsari, due uomini ritenuti folli e un aristocratico caduto in disgrazia presso la propria famiglia, il Conte di Solages. Per espugnare la Bastiglia, gli abitanti del quartiere di Saint-Antoine affrontarono una guarnigione composta da ottanta veterani degli Invalides e una trentina di soldati svizzeri. Luigi XVI, profondamente scosso, richiamò Jacques Necker al governo nel tentativo di placare gli animi, ma l’ondata di protesta si estese ormai ben oltre Parigi, travolgendo le principali città della Francia. Dopo la conquista, ebbe inizio la sistematica distruzione dell’edificio, che fu completamente abbattuto fino a lasciare solo una piazza vuota al suo posto.

Un approccio narrativo e popolare emerse invece nelle gouache di Jean-Baptiste Denis Marie Lesueur, come Demolizione della Bastiglia (1789/1794), realizzata con sagome ritagliate e applicate su un fondo blu. La tecnica, che richiamava le figurine militari da collezione, si unì a uno stile vivace e diretto, capace di dimostrare lo spirito collettivo dell’epoca. Lesueur costruì una sorta di cronaca visiva degli avvenimenti rivoluzionari, mescolando ingenuità e ironia, entusiasmo e imperfezione. Le sue immagini, più che aspirare a una rappresentazione accademica, restituiscono ancora oggi l’emozione immediata del momento storico, con l’urgenza di quello che potremmo definire un diario popolare.

È vero, la presa della Bastiglia rappresentò l’inizio della Rivoluzione, ma anche la fine di un’epoca. Il potere assoluto della monarchia fu messo in discussione da un’azione collettiva e spontanea, i cittadini di Parigi presero le armi per iniziativa propria, decisi a opporsi a quello che percepivano come un ritorno alla repressione e all’autoritarismo. Nella memoria collettiva francese, il 14 luglio diventa così la data di nascita della Repubblica, nonostante la monarchia sopravvisse ancora per qualche anno. Nel 1880, quasi un secolo dopo, la data fu ufficialmente adottata come festa nazionale francese. In ogni caso, al di là delle celebrazioni, restò l’impatto di una giornata che, attraverso una combinazione di crisi politica, tensione sociale e mobilitazione popolare, la presa della Bastiglia rovesciò un intero sistema di potere e inaugurò una delle stagioni più tumultuose della storia europea.

L'autrice di questo articolo: Noemi Capoccia

Originaria di Lecce, classe 1995, ha conseguito la laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara nel 2021. Le sue passioni sono l'arte antica e l'archeologia. Dal 2024 lavora in Finestre sull'Arte.Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.