Stellen wir uns vor, dass am 14. Juli 1789 eine Menge Pariser die Bastille stürmen, ein heute fast stillgelegtes Gefängnis. Denken Sie dann an all das, was auf dieses Ereignis folgte, das den endgültigen Bruch zwischen dem Volk und der absoluten Monarchie darstellte und die Französische Revolution auslöste. Doch was trieb die Pariser dazu, die Bastille zu stürmen?

Die Krise wurde einige Tage vor dem 14. Juli 1789 ausgelöst, als König Ludwig XVI. (Versailles, 1754 - Paris, 1793) seinen Finanzminister Jacques Necker entließ. Die Nachricht von der Entlassung von Jacques Necker löste einen sofortigen Aufruhr in der öffentlichen Meinung aus. Der Grund? Necker, der für seine gemäßigten Positionen und seine Bereitschaft zum Dialog mit der Nationalversammlung bekannt war, wurde von einem großen Teil der Bevölkerung als Vertrauensperson angesehen. Sein Ausschluss aus der Regierung wurde daher als untrügliches Zeichen für den Versuch des Königs gewertet, den in den vorangegangenen Monaten begonnenen Prozess der Verfassungsänderung autoritär rückgängig zu machen. In den Tagen vor dem 14. Juli versammelten sich rund dreitausend Menschen in den Gärten des Palais-Royal. In einer Prozession zogen sie mit schwarzen Fahnen, dunklen Mänteln und Hüten durch die Stadt. In der Mitte des Zuges steht eine Büste von Necker, die mit einem Schleier bedeckt ist und die Trauer über den Sturz des Ministers symbolisiert.

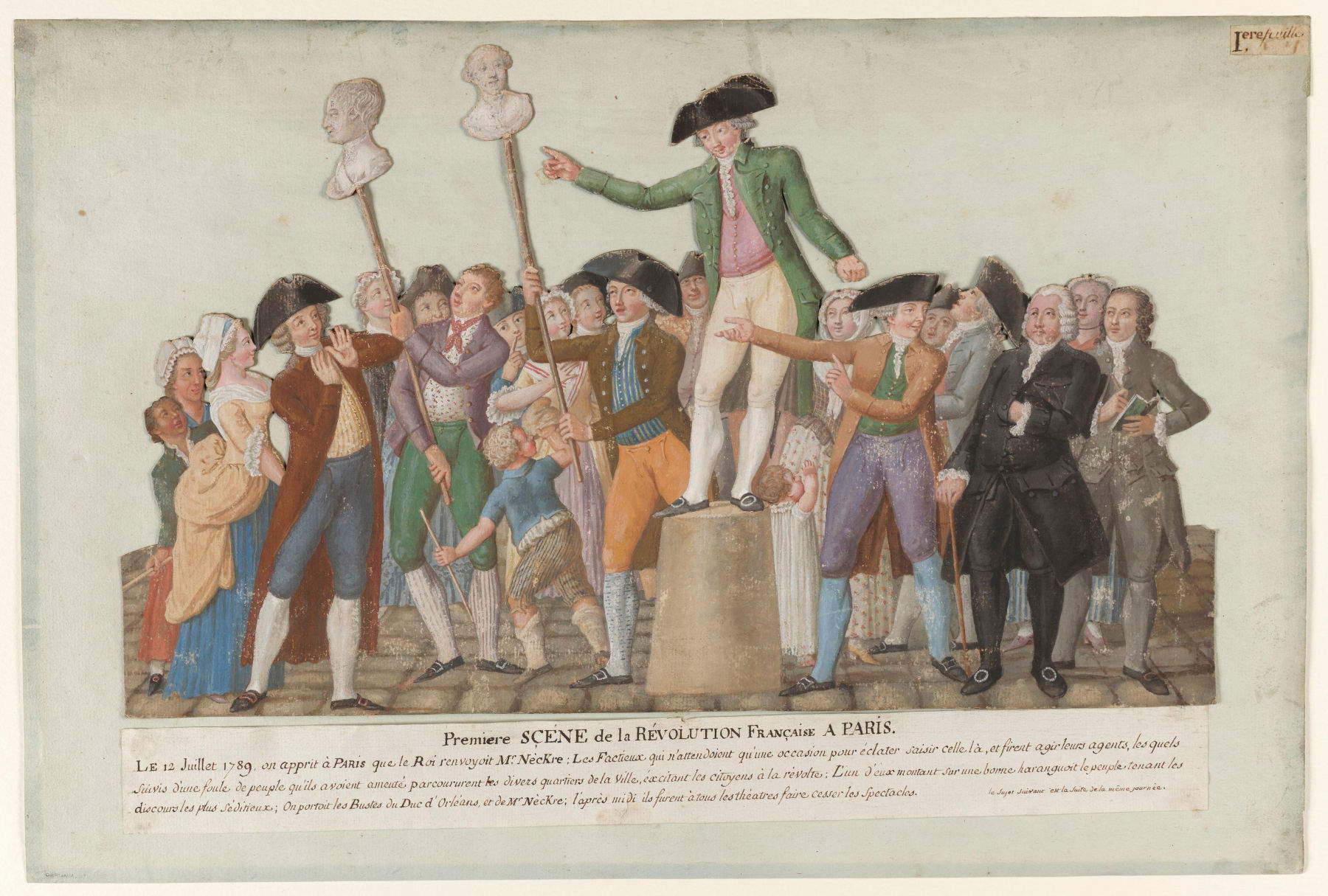

Jean-Baptiste Denis Marie Lesueur, der zwischen 1789 und 1790 ein Werk schuf, das sich heute im Musée Carnavalet in Paris befindet, hinterließ ein Zeugnis davon. Das in einer Mischtechnik auf Papier und Karton mit Gouache ausgeführte Werk trägt den Titel Erste Szene der Französischen Revolution in Paris mit den Büsten des Herzogs von Orleans und von Necker, 12. Juli 1789. In der Mitte des Bildes bewegt sich eine kleine Menschenmenge durch die Straßen von Paris und trägt zwei Büsten, die auf improvisierten Sockeln stehen. Es handelt sich dabei um die Büsten des Herzogs von Orléans und von Jacques Necker, dem Finanzminister, der gerade von Ludwig XVI. entlassen worden war. Die beiden als Reformbefürworter geltenden und dem Dritten Stand nahestehenden Persönlichkeiten wurden vom aufständischen Volk als Helden verehrt.

Die Atmosphäre in Paris war also sehr angespannt und die Demonstranten begannen, neue Begriffe wie “Freiheit”, “Verfassung”, “Nation”, “Bürger” auszusprechen. Es sind die Worte eines neuen politischen Lexikons, das die bestehende Ordnung schnell in Frage stellt. Zur gleichen Zeit erlebte Paris eine tiefe Wirtschaftskrise. Die Ernten des Vorjahres waren schlecht ausgefallen, die Brotpreise in die Höhe geschnellt und eine Hungersnot war die Folge. Die Zahl der Armen und Bettler wuchs, und in der Bevölkerung entstand ein Gefühl der Unsicherheit, das durch alarmierende Gerüchte über eine bevorstehende militärische Repression noch verstärkt wurde.

Was tat Ludwig XVI. in all diesen Unruhen? Er beschloss, Truppen um die Hauptstadt zu versammeln, eine Operation, die sich einigen Quellen jener Zeit zufolge nicht auf die Besetzung der Stadt beschränkte, sondern in einer groß angelegten Zerstörungsaktion gipfeln konnte. Siehe da: Die Bewegungen verstärkten die Paranoia, erzeugten eine Massenhysterie und ließen die Bevölkerung zu der Überzeugung gelangen, dass ein so genannter Staatsstreich vorbereitet wurde. Am Morgen des 14. Juli 1789 erhob sich die Pariser Bevölkerung und ging auf die Straße, als sich die in den vorangegangenen Tagen aufgebaute Spannung entlud und sich das Gerücht verbreitete, dass imHôtel des Invalides, einer Militäreinrichtung im Westen von Paris, etwa dreißigtausend Gewehre gelagert würden. Tausende von Bürgern stürmten daraufhin das Gelände, das leicht gestürmt werden konnte. Die Menge nahm das Arsenal in Besitz und kam mit Waffen und zwölf Kanonen ausgestattet wieder heraus.

Viele Historiker betrachten diesen Moment als entscheidend: Der Griff zu den Waffen markiert einen unumkehrbaren Wendepunkt. Wahrscheinlich verlor Ludwig XVI. ab diesem Zeitpunkt die militärische Kontrolle über Paris und damit die absolute Macht. Doch die Aufmerksamkeit der Bevölkerung blieb nicht beim Hôtel des Invalides stehen. Wenige Stunden später machte sich eine weitere Gruppe auf den Weg zur Bastille auf der anderen Seite der Stadt, um das dort gelagerte Schießpulver zu beschlagnahmen. Auch wenn das Gefängnis schon lange nicht mehr ein wichtiges Zentrum für Operationen war, behielt es einen starken symbolischen Wert. Als Staatsgefängnis beherbergte es in der Vergangenheit politische Gegner, Intellektuelle, Verleumder und andere von der Monarchie missliebige Personen. Ein paar Namen? Der Marquis de Sade, Nicolas Fouquet und Voltaire. Der Angriff auf die Bastille bedeutete also einen Angriff auf das Zentrum der Willkürherrschaft selbst. Visuell kamen uns mehrere Werke zu Hilfe.

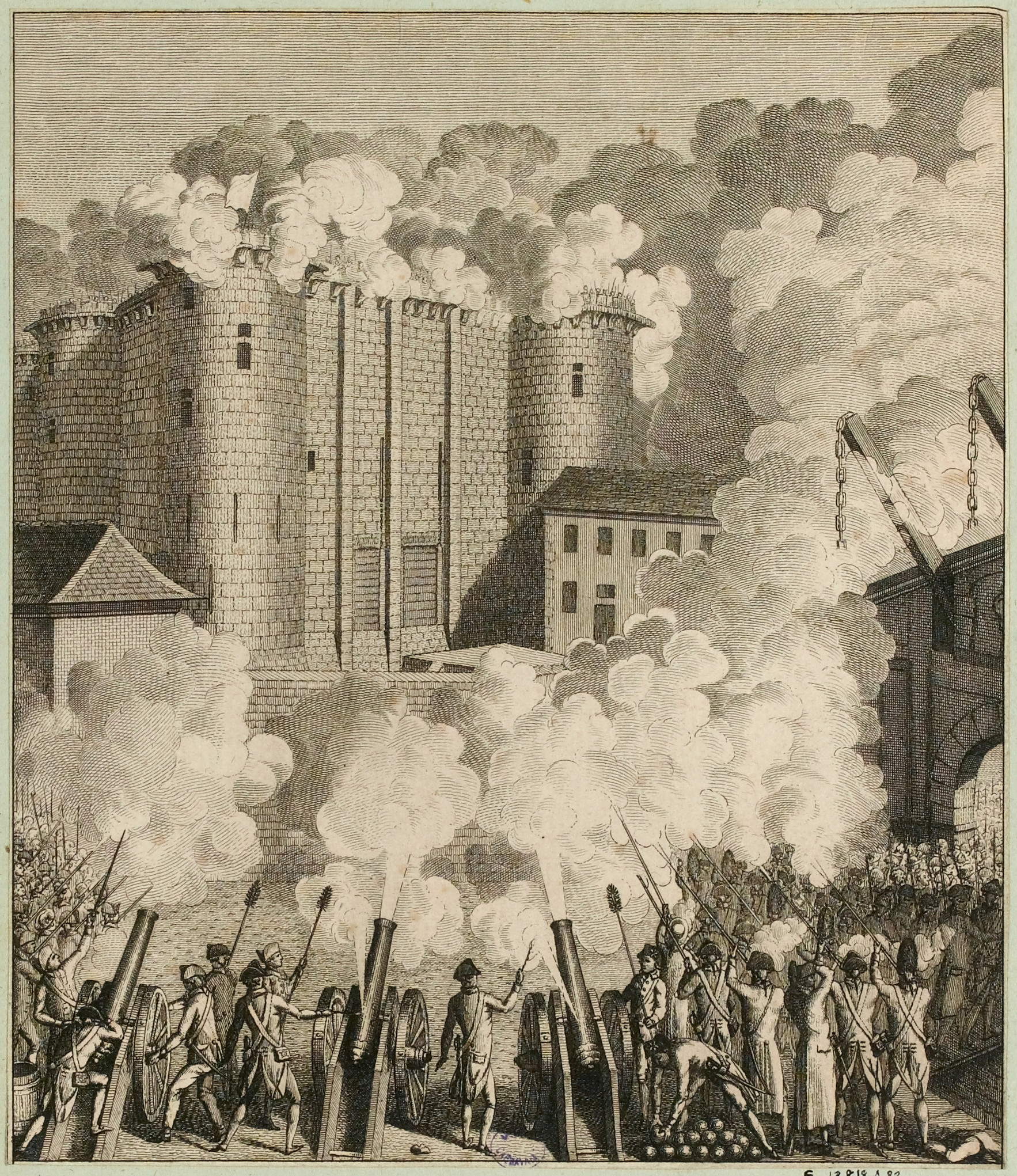

Die zwischen 1784 und 1794 entstandene Radierung, die der holländischen Schule zugeschrieben wird, stellt den ersten Angriff auf die Bastille dar. Die Szene stellt den Beginn des Volkssturms auf die Festung dar, die einst dort lag, wo heute das 4., 11. und 12. Die bewaffnete Menge, die Schüsse und die kompakte Masse des Gefängnisses, das die Komposition als Symbol des Niedergangs der Autorität dominiert, sind in dem Bild mit akribischem Strich festgehalten.

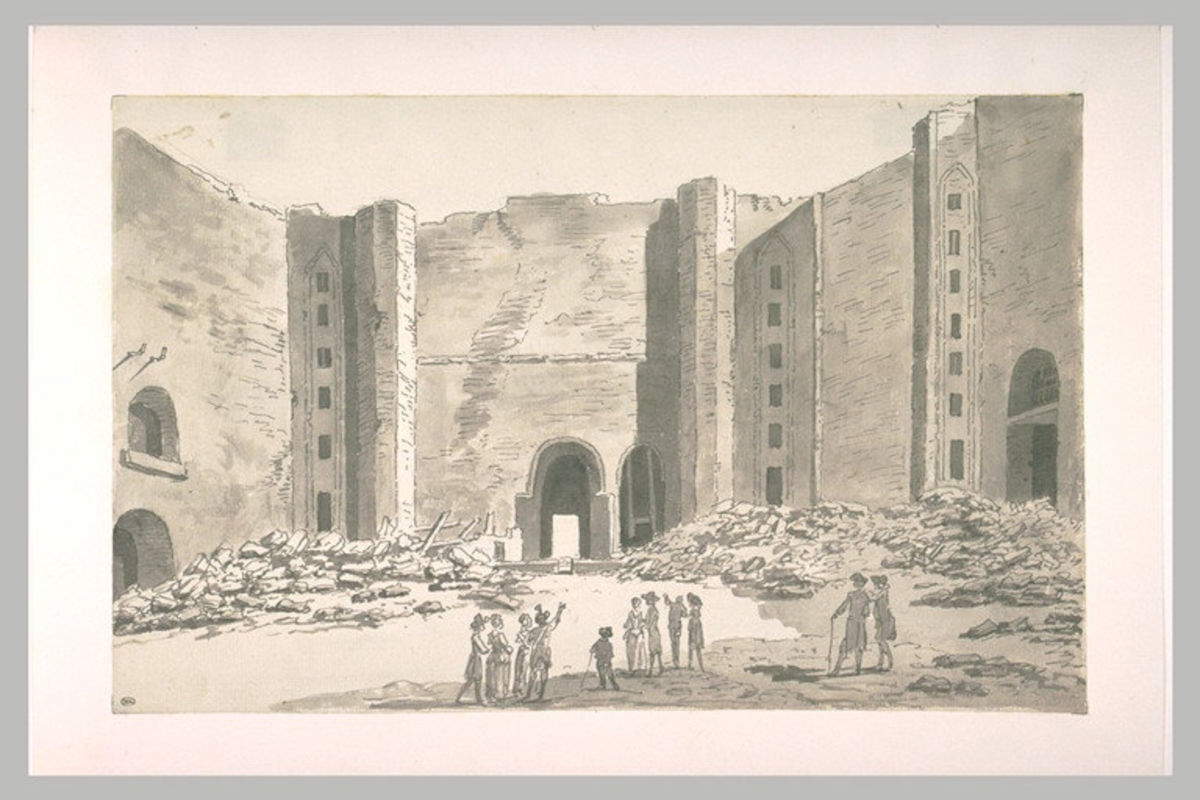

Das Aquarell von Jean-Pierre Houël aus dem Jahr 1789 zeigt ebenfalls eine theatralische Darstellung der Erstürmung der Bastille. Das Werk fängt die Dramatik des Ereignisses ein, als die Menge die Festung belagert. Die Komposition wird von der Masse der Aufständischen beherrscht, die sich mit Gewehren, Spießen und Kanonen bewaffnet bedrohlich den Gefängnismauern nähern. Von den Zinnen aus sieht man die Mündungen der Kanonen als Antwort, während Rauchschwaden den Schusswechsel zwischen Angreifern und Verteidigern andeuten. Houël widmet den architektonischen Details der Bastille große Aufmerksamkeit und stellt sie als imposantes Bauwerk dar, das sich über die Menge erhebt, aber bereits in seiner Integrität bedroht ist. Auch Jacques-Louis David widmet dem Gefängnis, das den Absolutismus symbolisiert, eine Studie. Seine grau lavierte Zeichnung, die sich heute im Pariser Louvre befindet, zeigt einen strengen und nachdenklichen Blick auf die Festung.

Nach stundenlangen Kämpfen und gescheiterten Verhandlungen ordnete Gouverneur Bernard-René de Launay am späten Nachmittag des 14. Juli an, die Tore zu öffnen und die Besatzung zu kapitulieren. Trotz der Kapitulation wurde der Gouverneur von der Menge gefangen genommen und auf dem Weg zum Hôtel de Ville gelyncht. Der Sturm auf die Bastille endete mit der Eroberung der Festung und der Befreiung von sieben Gefangenen, vier Fälschern, zwei für verrückt erklärten Männern und einem in Ungnade gefallenen Aristokraten aus seiner eigenen Familie, dem Grafen von Solages. Bei der Erstürmung der Bastille standen die Bewohner des Viertels Saint-Antoine einer Garnison von achtzig Veteranen der Invaliden und etwa dreißig Schweizer Soldaten gegenüber. Ludwig XVI., der zutiefst erschüttert war, berief Jacques Necker an die Regierung, um die Gemüter zu beruhigen, doch die Welle des Protests reichte nun weit über Paris hinaus und erfasste die wichtigsten Städte Frankreichs. Nach der Eroberung begann die systematische Zerstörung des Gebäudes, das vollständig abgerissen wurde und nur einen leeren Platz hinterließ.

Die Gouachen von Jean-Baptiste Denis Marie Lesueur, wie z. B. Demolition de la Bastille (1789/1794), die mit ausgeschnittenen Silhouetten auf blauem Grund gemalt wurden, sind dagegen erzählerisch und populär. Diese Technik, die an militärische Sammelfiguren erinnert, wird mit einem lebendigen und direkten Stil kombiniert, der den kollektiven Geist der Zeit zum Ausdruck bringt. Lesueur schuf eine Art visuelle Chronik der revolutionären Ereignisse, in der sich Naivität und Ironie, Enthusiasmus und Unvollkommenheit mischen. Seine Bilder streben nicht nach einer akademischen Darstellung, sondern vermitteln die unmittelbare Emotion des historischen Moments mit der Dringlichkeit eines populären Tagebuchs.

Die Erstürmung der Bastille war zwar der Beginn der Revolution, aber auch das Ende einer Ära. Die absolute Macht der Monarchie wurde durch eine kollektive und spontane Aktion in Frage gestellt. Die Bürger von Paris griffen aus eigenem Antrieb zu den Waffen und waren entschlossen, sich dem zu widersetzen, was sie als Rückkehr zu Unterdrückung und Autoritarismus empfanden. Im kollektiven Gedächtnis der Franzosen wurde der 14. Juli so zum Geburtsdatum der Republik, auch wenn die Monarchie noch einige Jahre weiterlebte. Fast ein Jahrhundert später, im Jahr 1880, wurde das Datum offiziell zum französischen Nationalfeiertag erklärt. Doch über die Feierlichkeiten hinaus blieb die Wirkung eines Tages bestehen, an dem durch eine Kombination aus politischer Krise, sozialer Spannung und Mobilisierung des Volkes mit dem Sturm auf die Bastille ein ganzes Machtsystem gestürzt und eine der turbulentesten Zeiten der europäischen Geschichte eingeleitet wurde.

|

| Die Erstürmung der Bastille in der Kunst: Was geschah am 14. Juli 1789? |

Der Autor dieses Artikels: Noemi Capoccia

Originaria di Lecce, classe 1995, ha conseguito la laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara nel 2021. Le sue passioni sono l'arte antica e l'archeologia. Dal 2024 lavora in Finestre sull'Arte.Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.