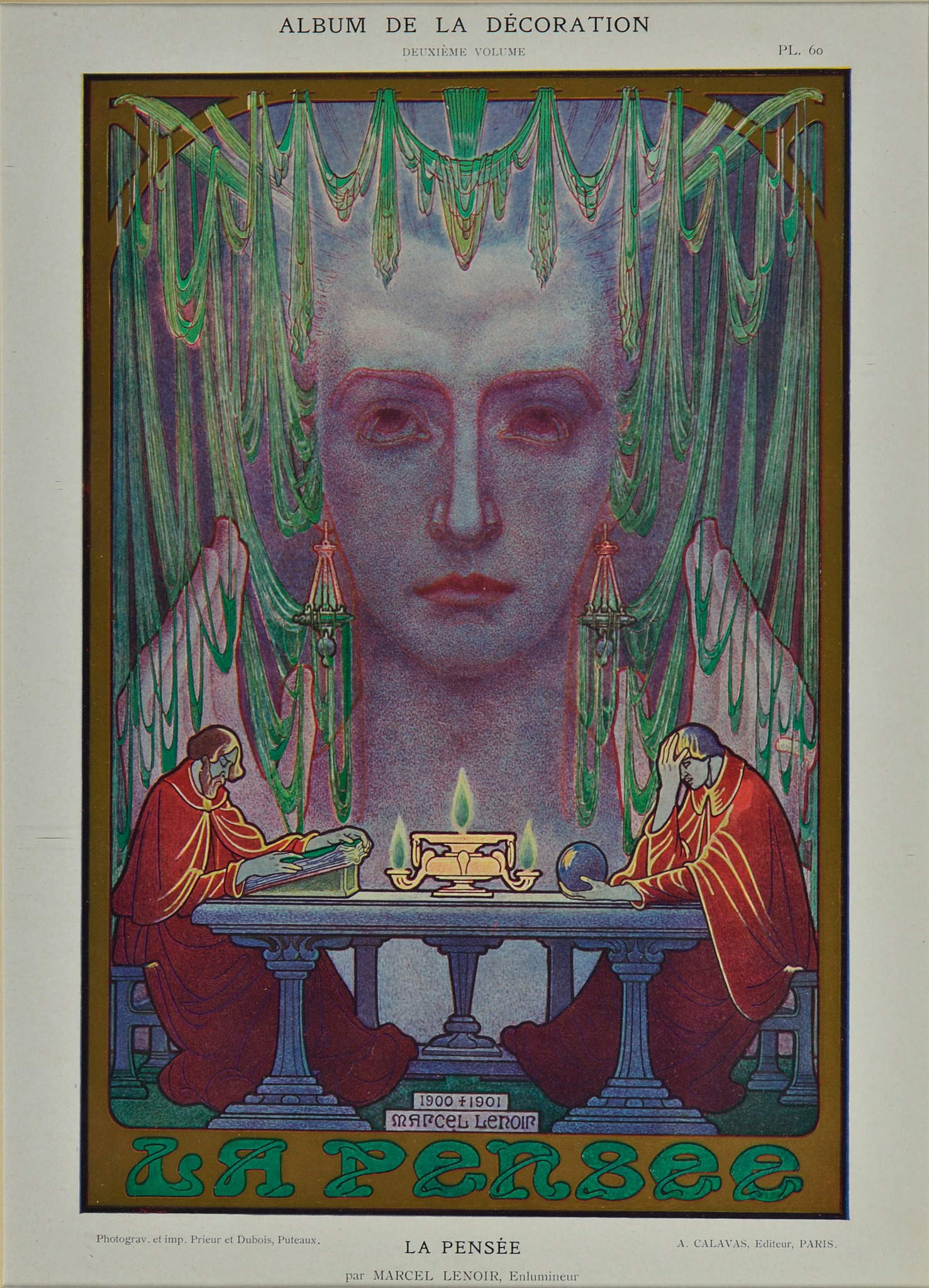

Vers la fin de l’exposition que la Pinacothèque Communale “Carlo Servolini” de Collesalvetti consacre, jusqu’au 2 octobre 2025, à Aleardo Kutufà, un génie singulier et polyvalent tombé dans l’oubli, une œuvre apparaît.Il s’agit d’un chromotype de Marcel-Lenoir, pseudonyme du symboliste français Jules Oury, qui représente l’apparition d’une femme hiératique et spectrale, évoquée par deux sages qui méditent, assis devant une table, à la lumière d’une lampe. Intitulée La pens&e acute;e, elle pourrait presque suffire à elle seule à donner une idée des intérêts de Kutufà, qui était lui-même poète, critique d’art et artiste, une “personnalité exceptionnelle”, selon Francesca Cagianelli (qui a organisé l’exposition avec Stefano Andres et Emanuele Bardazzi), “[...] dans les rangs des artistes de la ville”.dans les rangs du circuit spiritualiste de la ville, traversé aussi bien par les expériences divisionnistes coordonnées par Benvenuto Benvenuti sous la direction de Vittore Grubicy de Dragon, que par les réflexions ésotériques du Belge Charles Doudelet, chef de file du symbolisme international". L’œuvre de Marcel-Lenoir, dont un chromotype est présenté dans l’exposition, évoque le même long titre de l’exposition : L’heure des lampes. Dialogues d’Aleardo Kutufà entre l’esthétisme de D’Annunzio, les fantômes crépusculaires et le rêve du Moyen Âge. Un titre qui contient tout. L’atmosphère nocturne, tout d’abord : un trait que Kutufà a en commun avec les artistes qui l’ont précédé dans les expositions de la Galerie d’Art Municipale de Collesalvetti : Raoul Dal Molin Ferenzona, Serafino Macchiati, Gino Romiti, et Doudelet lui-même, c’est-à-dire les chefs de file de ce milieu symboliste qui a conditionné la culture toscane (et pas seulement toscane) au début du 20ème siècle. L ’heure du crépuscule est pour D’Annunzio, dans Léda sans le cygne , “l’heure des lampes domestiques” : “à chaque lampe allumée, ma mélancolie débordait comme pour la nourrir”. C’est l’heure où le serviteur gouverne les lampes “et les allume dans la chambre terrestre et elles semblent déjà présentes à cause de quelque chose de divin, de sorte qu’elles peuvent être précédées dans l’escalier déjà sombre, mais elles nous permettent néanmoins de connaître, dans le retard, ces pensées, même divines, qui accompagnent le départ de l’autre lumière de chacune de nos choses amicales pour retourner à l’Occident”. Une expression reprise plus tard par le journaliste Francesco Casnati qui l’utilisera pour l’un de ses articles sur le Notturno de D’Annunzio (“L’ora delle lampade : a proposito del Notturno di D’Annunzio”, publié en 1922 dans la revue Vita e pensiero), centré sur ces “explorations de l’ombre”, selon Casnati lui-même, qui avaient soutenu le sombre D’Annunzio et qui se reflètent dans l’œuvre de Kutufà.

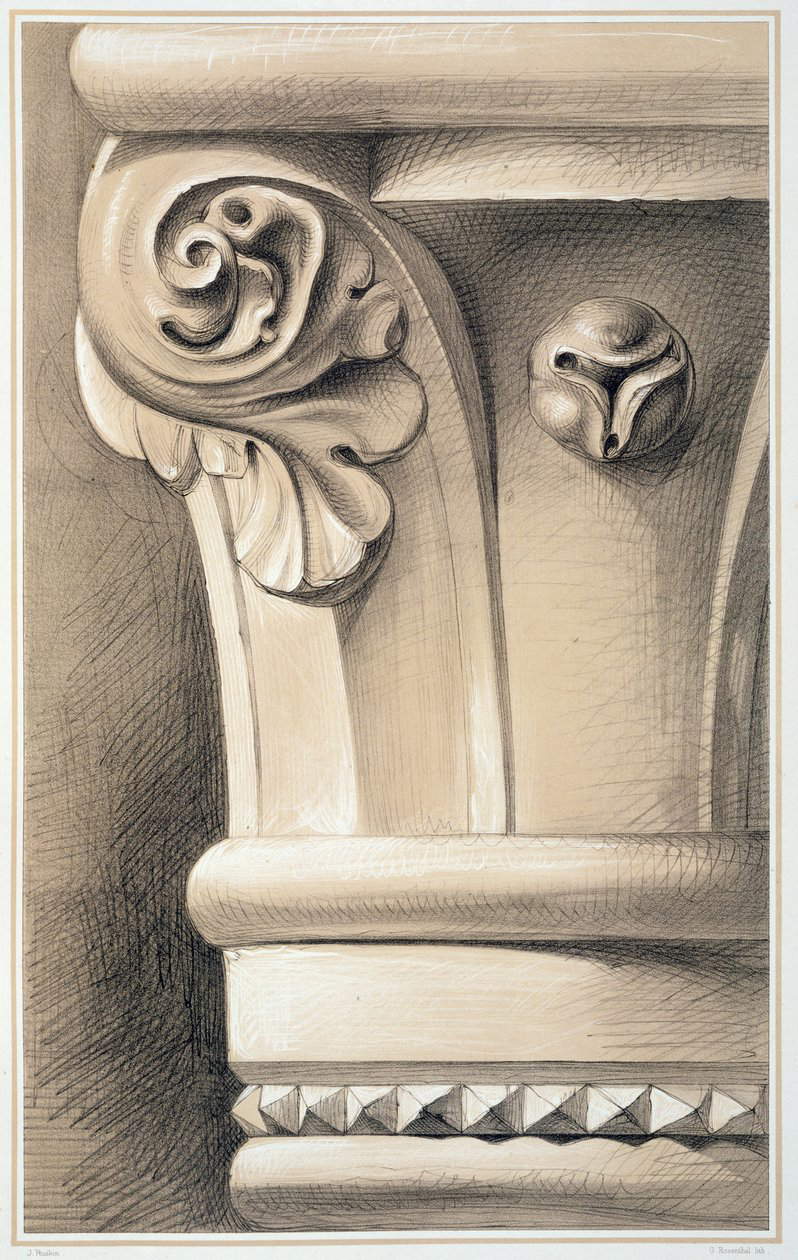

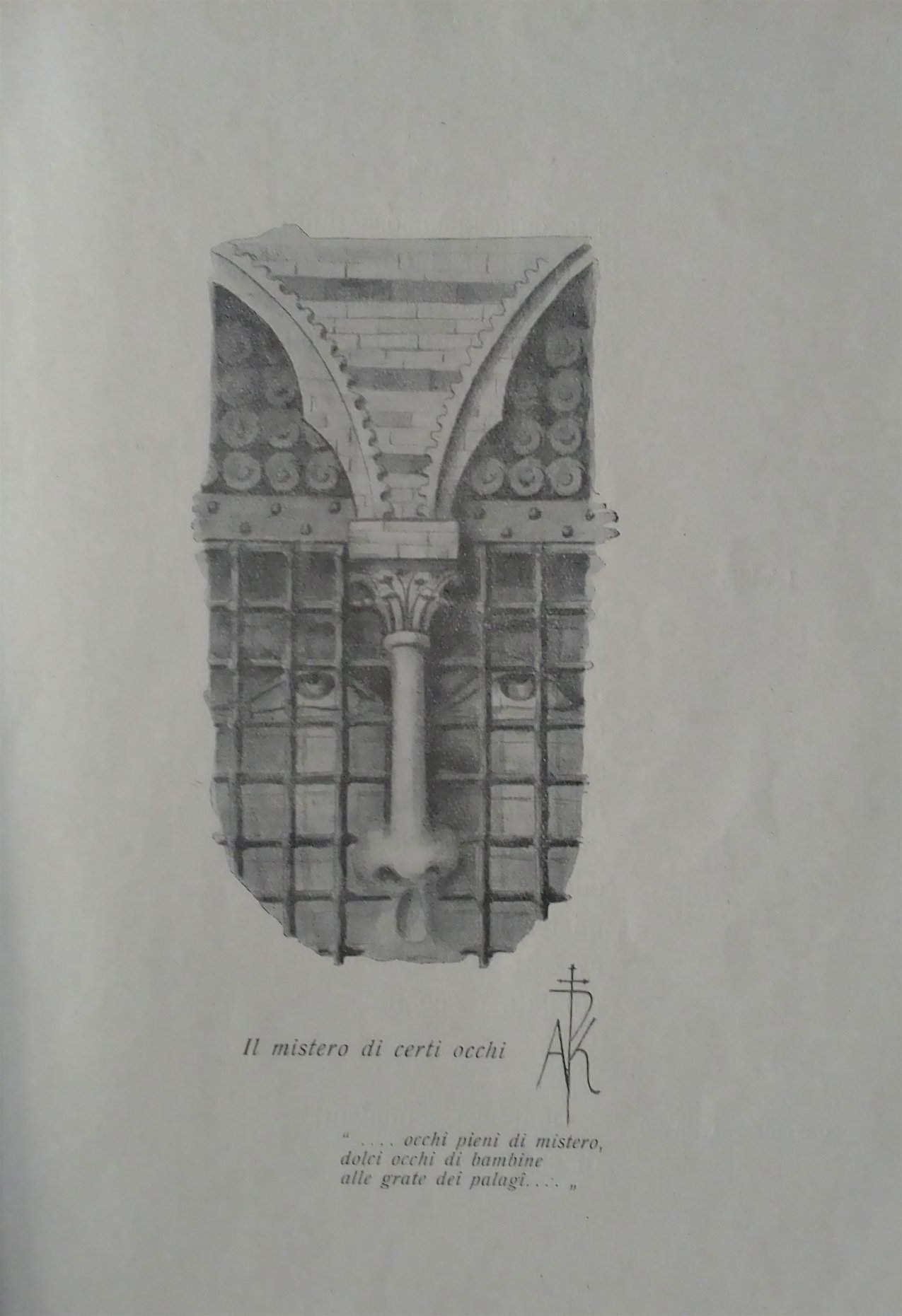

L’autre partie du titre, “Rêve du Moyen Âge”, indique au contraire la ferveur ruskinienne qui animait l’âme du jeune Kutufà, si bien que l’exposition s’ouvre exactement sous le signe de John Ruskin, évoqué avant tout par la présence de l’œuvre de Gino MazzantiÀkanthos de Gino Mazzanti, également peintre et critique d’art, qui avait publié deux volumes, l’un sur la peinture (aujourd’hui introuvable) et, précisément, cet Àkanthos , qui est un bréviaire d’architecture imprégné de la culture de Ruskin et qui marque peut-être l’un des points culminants de la fortune de Ruskin en Italie. Une fortune décidément rare, et donc un exemplaire plutôt rare, accompagné dans l’exposition d’une paire de lithographies de Ruskin lui-même (le chapiteau d’un palais vénitien et l’autre de la basilique Saint-Marc), d’une autre lithographie, de Charles Doudelet, qui montre comment cette imagerie féerique a été la source d’idées communes à de nombreux symbolistes, ainsi que d’un triptyque inédit dans lequel Kutufà représente l’intérieur de son palais de Livourne (l’artiste était issu d’une famille noble et riche d’origine grecque), rempli d’œuvres d’art et aménagé selon une vision de l’artiste.d’art et aménagé selon une vision marquée par un syncrétisme où se mêlent lueurs néogothiques, ésotérisme et suggestions orientales, et par quelques illustrations que Kutufà a réalisées pour l’Elegia delle città morte publiée à Livourne en 1928. Dans cette œuvre, écrit Emanuele Bardazzi, Kutufà "offre une synthèse poétique de tous les lieux communs et de tous les exemples de sensibilité endeuillée qui ont enchanté les âmes tristes en Italie à l’aube du XXe siècle, au milieu des influences de D’Annunzio et de la littérature décadente d’au-delà des Alpes".

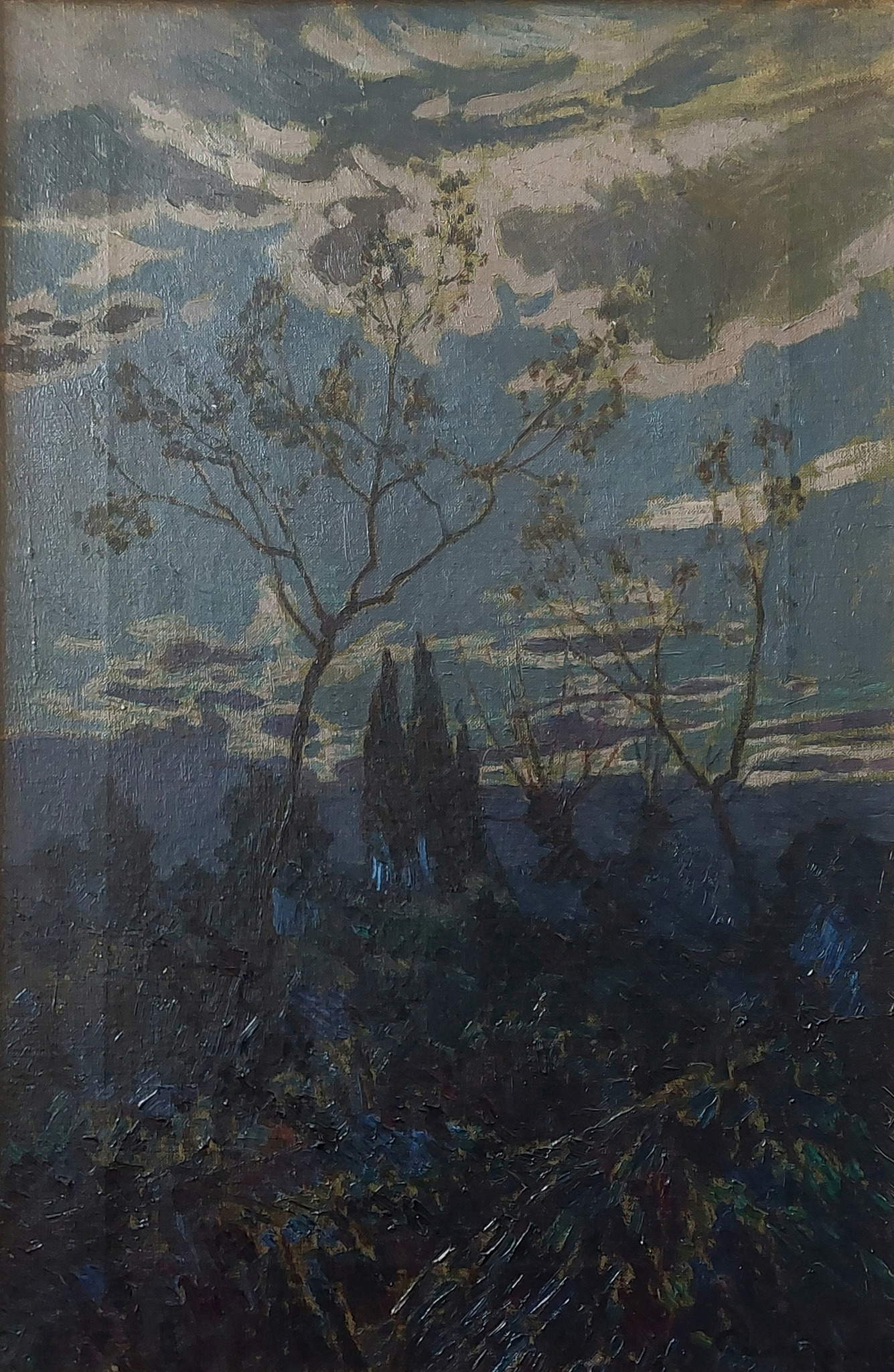

La suite de l’exposition, en particulier dans les deuxième et troisième sections, entend documenter précisément cette “mélancolie crépusculaire de Kutufà”, comme l’appelle Bardazzi, en explorant certaines trajectoires du symbolisme toscan du début du XXe siècle qui ont particulièrement plu à Kutufà : son volume Benvenuto Benvenuti. Un colloque d’Aleardo Kutufà d’Atene, réédité à l’occasion de l’exposition dans une nouvelle édition précédée d’essais des trois commissaires, a fourni la base argumentative pour reconstruire son imagerie poétique nourrie d’un mystère quasi mystique, compte tenu également de son idée de la critique, qui pour lui devait être “une signification profonde du mystère d’une âme se manifestant à travers la trame des œuvres des batailles des passions quotidiennes”. Une conception de la critique profondément liée aux idées de la Beata riva d’Angelo Conti, pour qui le critique était comme la conscience de l’artiste (c’est Kutufà lui-même qui admettait son ascendance), et synthétisée par l’Athénien dans la formule pour laquelle la critique est “l’art de jouir de l’art”, et la tâche du critique ne peut être que celle de “sentir la beauté d’une œuvre artistique et d’exprimer son émotion avec les ressources musicales et idéelles du verbe”. La deuxième section de l’exposition est donc consacrée à cette réinterprétation épique et panique du paysage symboliste chère à Kutufà, qui oscille entre les paysages crépusculaires ( Soir de Gino Romiti, Paysage d’Eugenio Caprini), entre ces poèmes de pierre, ces époques lointaines qui ponctuent les villages de la région ( Fontaine de Carlo Servolini, Cimetière de Gabriello Gabrielli, Antico borgo de Lorenzo Cecchi), et les paysages de la ville.Antico borgo de Lorenzo Cecchi, et surtout les nombreuses vues de Benvenuto Benvenuti, l’artiste avec lequel Kutufà était peut-être le plus en phase), et même parmi les visions transfigurées et spectrales (celles de Raoul Dal Molin Ferenzona).

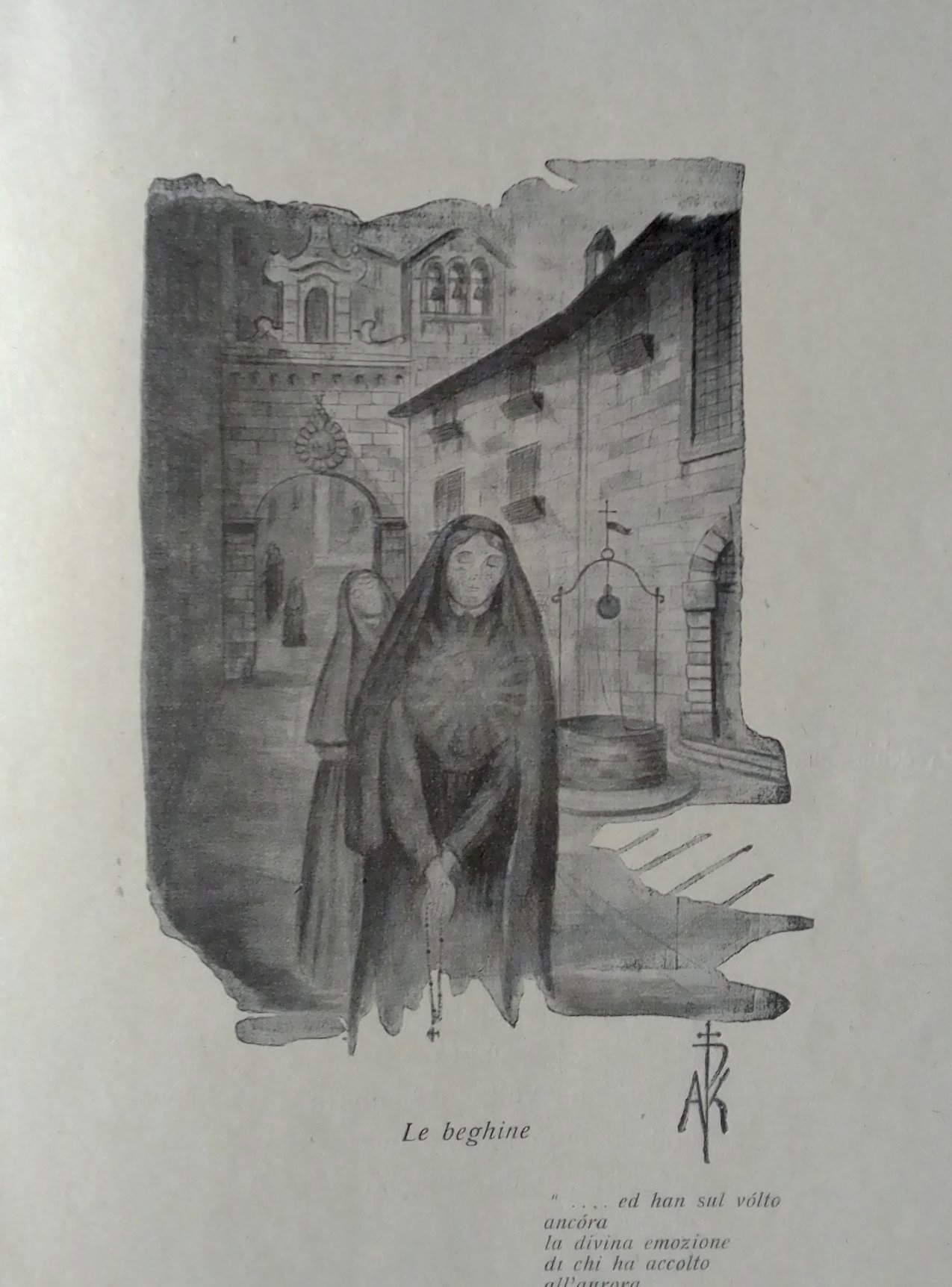

Enfin, il y a un Kutufà plus urbain, celui qui fait l’objet de la troisième section (intitulée Gli Uffizi del Vespro. Villes d’enchantement et de rêve, avec une citation de l’Élégie des villes mortes), où les nocturnes des artistes fréquentant Kutufà dialoguent avec les visions de la Bruges sombre, lugubre et spectrale de Rodenbach évoquée par certaines gravures telles que les Petits Nocturnes de Bruges d’Adolphe Dauvergne, la Lecture de Georges de Feure, la Bruges de Ferenzona, l’Entrée du béguinage, l’Élégie des villes mortes.Entrée du béguinage de Mélanie Germaine Tailleur, ainsi que la Beghine de Kutufà lui-même, une illustration qu’il a réalisée pour l’Élégie des villes mortes. Il est intéressant de retrouver certaines voix féminines oubliées : Dream City, une gravure sur bois de 1926 d’Irma Pavone Grotta, élève de Ferenzona, compte parmi les transfigurations les plus visionnaires de l’exposition, et Notturno (Nocturne ) de Bona Ceccherelli témoigne d’une imagerie nordique qui a fasciné tout le milieu symboliste toscan au début du XXe siècle. La fin de ce court mais dense parcours de visite intervient au début et, toujours dans la veine symboliste belge (les gravures de Doudelet et de Fernand Khnopff abondent, tandis que la fin du parcours est réservée au Pensé et à Marcel-Lenoir), l’exposition est l’occasion d’un retour aux sources .et Marcel-Lenoir), il revient à ce Moyen Âge fantastique et mystique qui finira par déborder en Italie et donnera lieu à des mélanges singuliers (par exemple, le fusain sur papier Ella si va sentendosi laudare de Romolo Romani, plein de réminiscences dantesques, ou l’appétissante pointe sèche Un peccato de Ferenzona) et même à des accès de spiritualité plus populaire plus populaire (les habituelles religieuses de Ferenzona, l’intérieur d’église de Lionello Balestrieri).

Le premier mérite de l’exposition de la Pinacothèque communale est d’avoir sauvé Aleardo Kutufà de l’oubli et d’avoir ainsi dessiné les contours d’une voix très originale de notre début de XXe siècle, dont l’oubli s’explique, en partie, par les fortunes diverses que la critique du XXe siècle a réservées au symbolisme dans son ensemble : Les expositions Collesalvetti se sont placées à la tête d’une lente mais constante opération de recherche sur toute une théorie d’artistes, d’écrivains et de critiques qui ont façonné une partie certainement pas secondaire de la culture italienne du début du XXe siècle. Parler de symbolisme aujourd’hui n’est pas encore la même chose que de parler de futurisme, pour mentionner un mouvement qui a connu, bien que pour des raisons différentes (voire opposées), un oubli identique dans la seconde moitié du 20ème siècle, mais grâce aussi à des expositions comme celle sur Kutufà, les conditions peuvent être créées pour un réexamen plein et entier de clichés historiographiques invétérés. Dans la pénalisation de Kutufà, il y a donc aussi des éléments plus “locaux”, pour ainsi dire, ceux-là mêmes qui ont marginalisé, par exemple, des artistes comme Ferenzona, Gabrielli, Pieri Nerli et bien d’autres, à savoir la défaite de “l’esthétisme de D. Annunzio”, qui n’a pas été retenu par les autorités.D’Annunzio et ce goût syncrétique“, pour reprendre les mots de Francesca Cagianelli, décrétés par les cercles de la peinture léghoure plus enclins à suivre le verbe dominant ”post-macchiaiolo", pour utiliser un adjectif daté mais qui a le mérite d’être facilement compréhensible.

L’exposition a ensuite reconstitué en détail la biographie de Kutufà, dissipant même les doutes sur le fait qu’il s’agissait d’un nom de plume: Dans la réédition du Colloquio, Stefano Andres offre une fresque vivante de la vie de Kutufà, né à Livourne en 1891 de Nicola et de la noble pisane Gemma Turini del Punta, amoureux sincère de la philosophie et de l’histoire des religions, autodidacte, proche de la pensée d’Angelo Conti, de Nietzsche, de Stirner, de Schopenhauer et de Kierkegaard, à l’âme mélancolique et nostalgique.Aleardo Kutufà a vécu dans une atmosphère mélancolique et nostalgique et a même réussi à gagner les éloges de Gabriele d’Annunzio, avec qui il était en contact depuis un certain temps, lorsqu’il a publié son premier roman, A SERA, en 1913. Aleardo Kutufà a vécu une longue vie : il est décédé en 1972, après une existence marquée par des fortunes diverses (dans les années 1940, par exemple, se trouvant dans des conditions économiques précaires, il a été contraint de vivre des petits boulots que lui procurait son ami Benvenuti : Il ne trouvera la stabilité que dans l’après-guerre, en enseignant dans des lycées), et sans voir se réaliser son rêve de voir ses œuvres complètes publiées, à tel point qu’après sa mort, plusieurs inédits se sont retrouvés dispersés.

Et dire que, de son vivant, en 1960, lors de l’impression de Commedia Labronica delle Belle Arti, poème satirique de Carlo Servolini publié à titre posthume, Kutufà figurait déjà dans le “Défilé des oubliés”, alors que, dans les années de sa première production, les éloges à son égard affluaient de toutes parts. L’exposition de Collesalvetti a donc le mérite de faire progresser la connaissance du symbolisme italien en sortant de l’oubli ce visionnaire éclectique et, surtout, en mettant en valeur ses mérites : la diffusion de la parole de Ruskini en Italie, son lien avec le symbolisme belge, la réinterprétation de l’architecture de Benvenuti à la lumière du Laudi de D’Annunzio et sur la base d’une approche critique qui s’inspire de celle d’Angelo Conti, la versatilité d’un intellect qui a contribué à réchauffer le climat culturel de la Toscane du début du XXe siècle avec des résultats d’une originalité féroce. Une exposition de recherche, pas la plus facile, certes, mais qui n’a rien de condescendant, et c’est un mérite.

L'auteur de cet article: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.