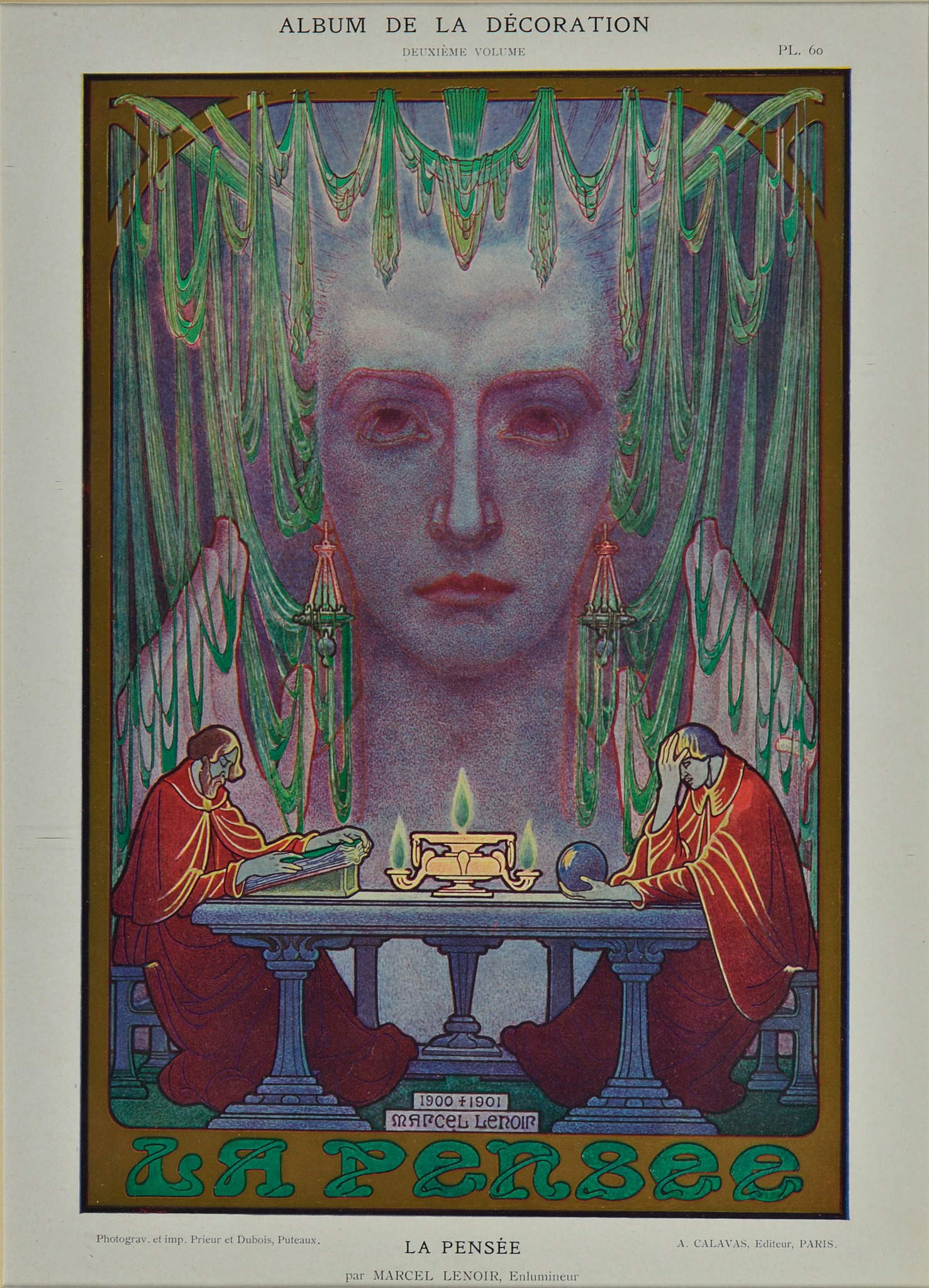

Gegen Ende der Ausstellung, die die Pinacoteca Comunale “Carlo Servolini” von Collesalvetti bis zum 2. Oktober 2025 Aleardo Kutufà widmet, einem einzigartigen, vielseitigen und in Vergessenheit geratenen Genie, erscheint ein Werk.Es handelt sich um eine Chromotypie von Marcel-Lenoir, dem Pseudonym des französischen Symbolisten Jules Oury, die die Erscheinung einer hieratischen und gespenstischen Frau zeigt, die von zwei weisen Männern heraufbeschworen wird, die vor einem Tisch sitzend im Schein einer Lampe meditieren. Es trägt den Titel La pensée und könnte allein schon ausreichen, um eine Vorstellung von den Interessen Kutufàs zu vermitteln, der selbst Dichter, Kunstkritiker und Künstler war, eine “außergewöhnliche Persönlichkeit”, so Francesca Cagianelli (die die Ausstellung gemeinsam mit Stefano Andres und Emanuele Bardazzi kuratiert hat), “in den Reihen des spirituellen Kreises dieser Stadt, der sowohl von den divisionistischen Experimenten, die von Benvenuto Benvenuti unter der Leitung von Vittore Grubicy de Dragon koordiniert wurden, als auch von den esoterischen Überlegungen des Belgiers Charles Doudelet, dem Führer des internationalen Symbolismus, durchzogen war”. Das Werk von Marcel-Lenoir, von dem eine Chromotypie in der Ausstellung zu sehen ist, erinnert an denselben langen Titel der Ausstellung: Die Stunde der Lampen. Dialoge von Aleardo Kutufà zwischen dem Ästhetizismus von D’Annunzio, dämmrigen Gespenstern und dem Traum des Mittelalters. Ein Titel, der alles enthält. Zunächst einmal die nächtliche Atmosphäre: ein Merkmal, das Kutufà mit den Künstlern gemeinsam hat, die ihm in den Ausstellungen der Städtischen Kunstgalerie Collesalvetti vorausgingen: Raoul Dal Molin Ferenzona, Serafino Macchiati, Gino Romiti und Doudelet selbst, d.h. die Führer jenes symbolistischen Milieus , das die toskanische (und nicht nur die toskanische) Kultur zu Beginn des 20. Die Stunde der Dämmerung ist für D’Annunzio in Leda ohne Schwan “die Stunde der häuslichen Lampen”: “Mit jeder Lampe, die brannte, floss meine Melancholie über, als ob sie sie nähren wollte”. Es ist die Stunde, in der der Diener die Lampen regiert “und sie in der irdischen Kammer anzündet, und sie scheinen durch etwas Göttliches bereits anwesend zu sein, so dass sie im bereits dunklen Treppenhaus vorangehen können, aber sie erlauben uns dennoch, in der Verzögerung jene Gedanken, sogar göttliche Gedanken, zu erkennen, die den Abgang des anderen Lichts aus jedem unserer freundlichen Dinge begleiten, um in den Westen zurückzukehren”. Ein Ausdruck, der später von dem Journalisten Francesco Casnati aufgegriffen wurde, der ihn in einem seiner Artikel über D’Annunzios Notturno (“L’ora delle lampade: a proposito del Notturno di D’Annunzio”, veröffentlicht 1922 in der Zeitschrift Vita e pensiero), in dem es um jene “Schattenerkundungen” ging, die, wie Casnati selbst sagte, den dunkleren D’Annunzio angetrieben hatten und die sich in Kutufàs Werk widerspiegeln.

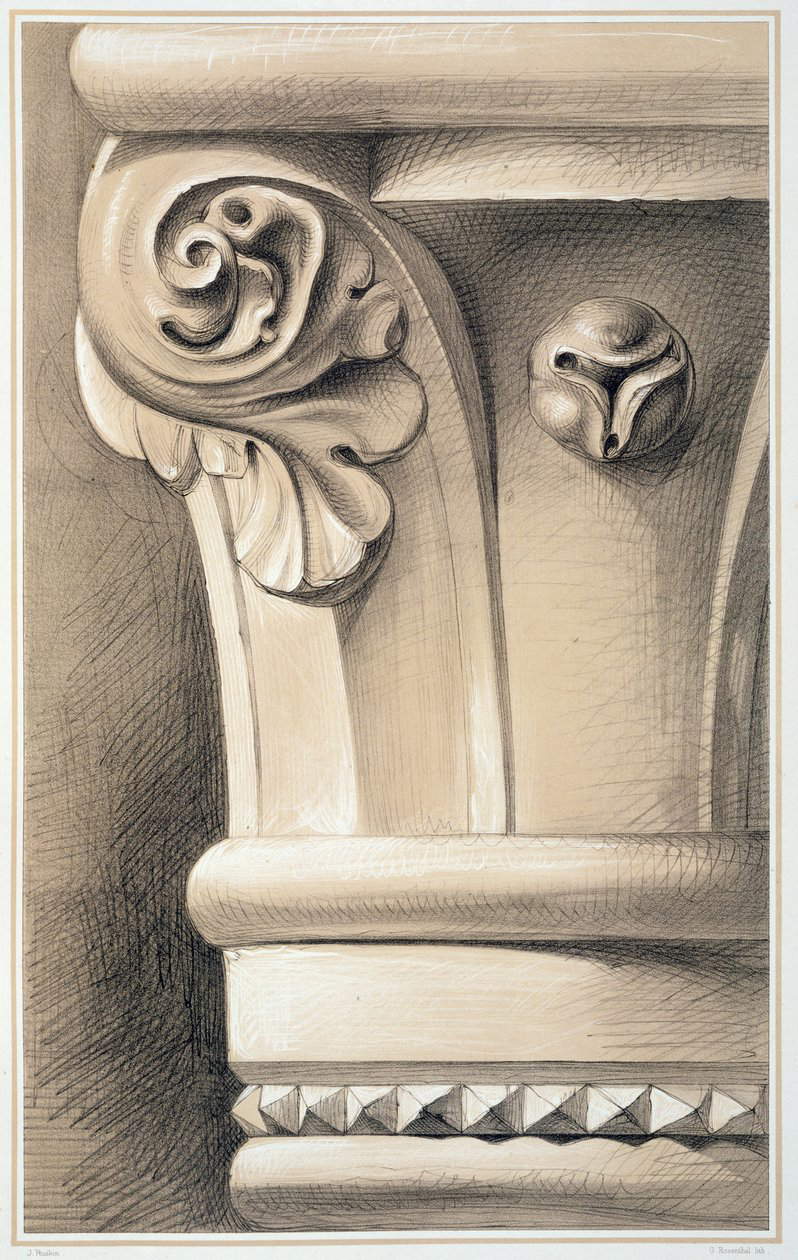

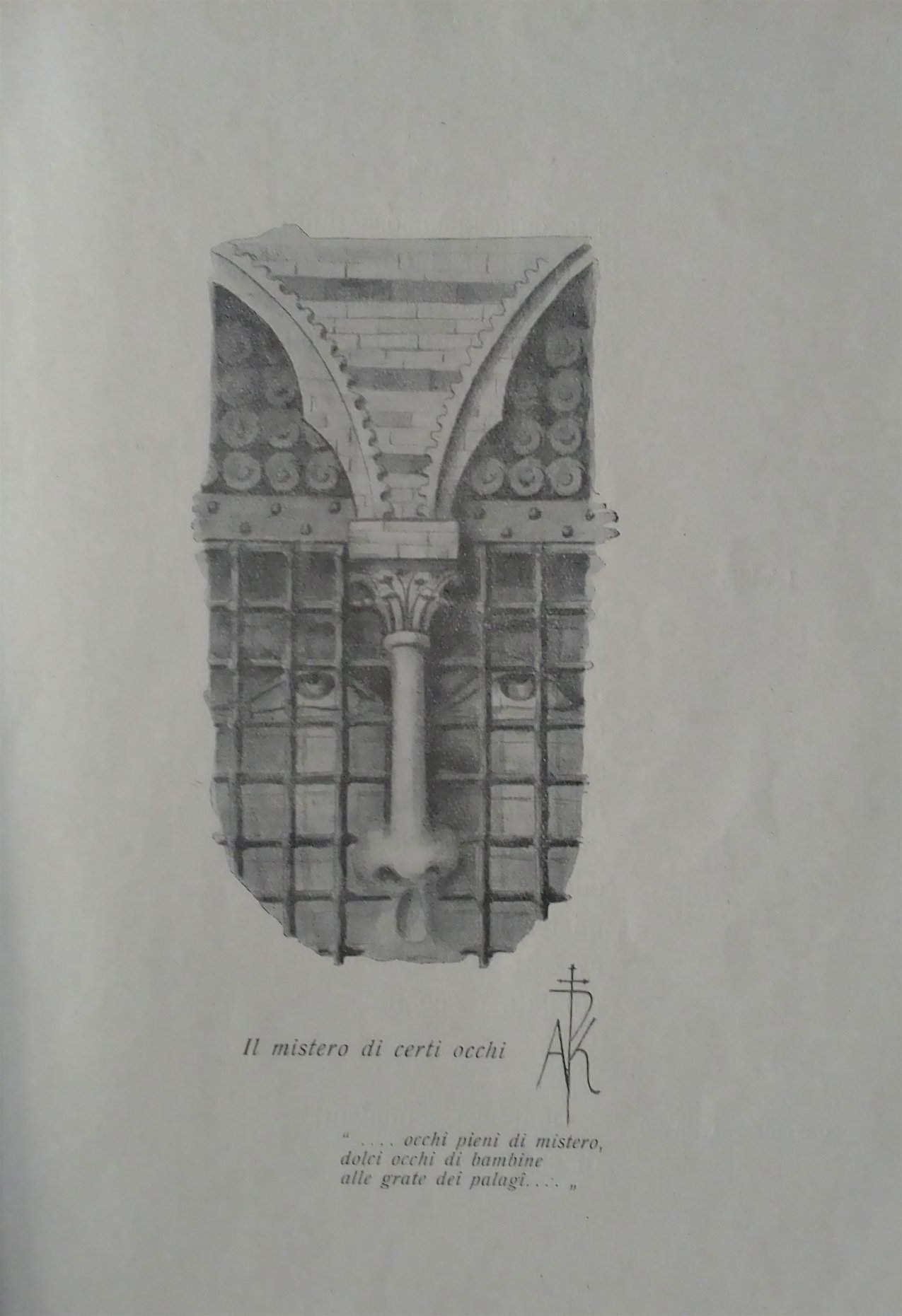

Der andere Teil des Titels, “Traum des Mittelalters”, weist hingegen auf die Ruskinsche Leidenschaft hin, die die Seele des jungen Kutufà entzündete, so dass die Ausstellung genau im Zeichen von John Ruskin eröffnet wird, was vor allem durch die Präsenz von Gino Mazzantis Àkanthos von Gino Mazzanti, ebenfalls Maler und Kunstkritiker, der zwei Bände veröffentlicht hat, einen über Malerei (der heute nicht mehr auffindbar ist) und eben diesen Àkanthos , ein Brevier über Architektur, das von der Kultur Ruskins durchdrungen ist und vielleicht einen der Höhepunkte von Ruskins Glück in Italien markiert. In der Ausstellung wird es von zwei Lithographien von Ruskin selbst begleitet (dem Kapitell eines venezianischen Palastes und einer Lithographie des Markusdoms), von einer weiteren Lithographie von Charles Doudelet, die zeigt, wie diese märchenhaften Bilder die Quelle der Ideen vieler Symbolisten waren, sowie von einem unveröffentlichten Triptychon , in dem Kutufà das Innere seines Palastes in Livorno darstellte (der Künstler stammte aus einer adligen und wohlhabenden Familie griechischer Herkunft), der mit KunstwerkenKunstwerken gefüllt und nach einer Vision eingerichtet ist, die von einem Synkretismus geprägt ist, der neugotische Schimmer, Esoterik und orientalische Anklänge in sich vereint, sowie einige Illustrationen, die Kutufà für die 1928 in Livorno veröffentlichteElegia delle città morte anfertigte. In diesem Werk, so schreibt Emanuele Bardazzi, bot Kutufà "eine poetische Zusammenfassung all jener Gemeinplätze und Exempla des schwermütigen Sensibilismus, die traurige Seelen in Italien zu Beginn des 20. Jahrhunderts inmitten der Einflüsse von D’Annunzio und der dekadenten Literatur jenseits der Alpen verzaubert hatten".

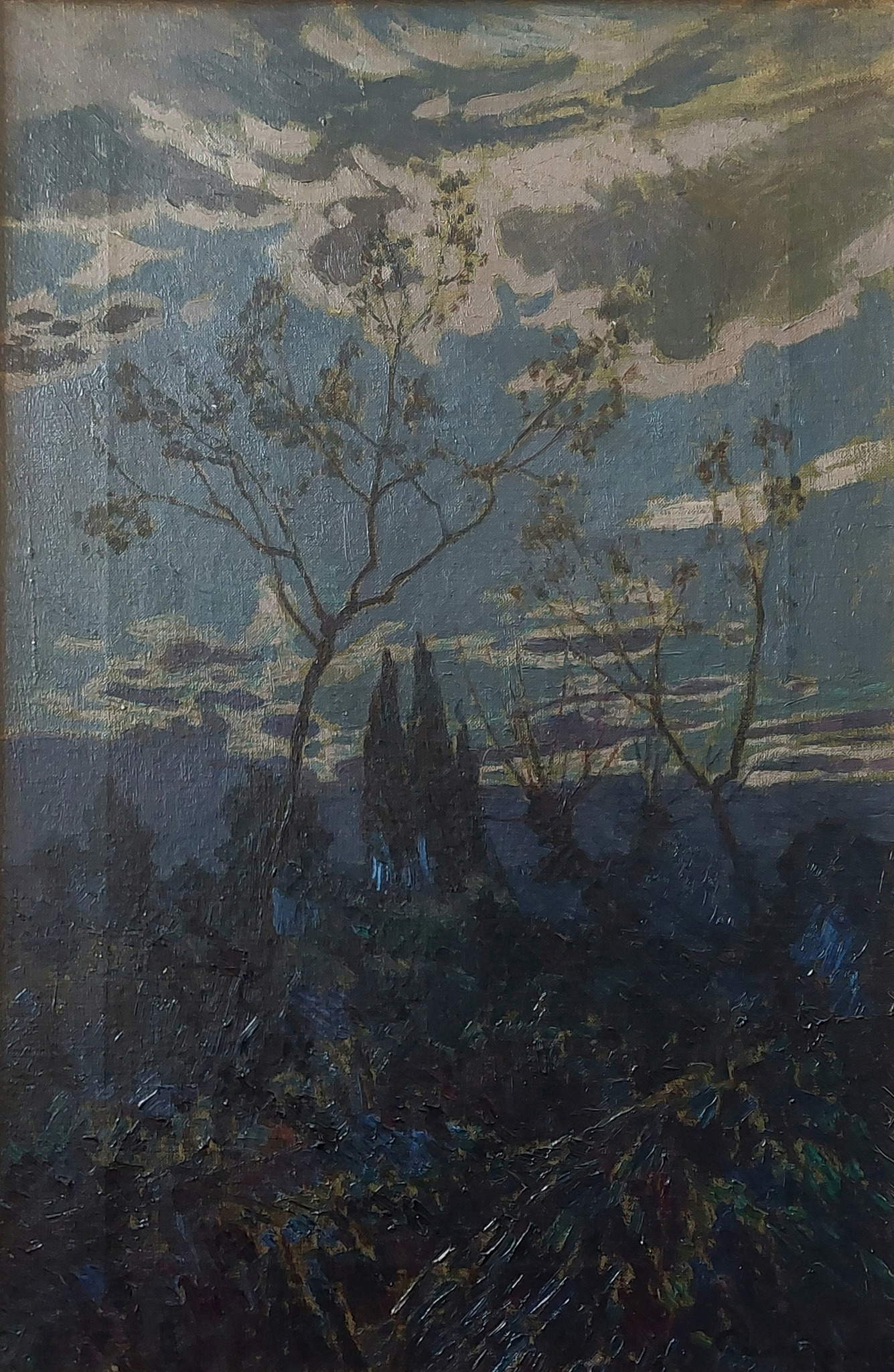

Die Fortsetzung der Ausstellung, vor allem im zweiten und dritten Teil, will genau diese “dämmrige Melancholie Kutufàs”, wie Bardazzi sie nennt, dokumentieren, indem sie einige Wege des toskanischen Symbolismus des frühen 20. Jahrhunderts erkundet, die Kutufà besonders entgegenkamen: sein Band Benvenuto Benvenuti. Ein Kolloquium von Aleardo Kutufà d’Atene, das anlässlich der Ausstellung in einer neuen Ausgabe neu aufgelegt wurde und dem Essays der drei Kuratoren vorangestellt sind, lieferte die argumentative Grundlage für die Rekonstruktion seiner poetischen Bildsprache, die von einem fast mystischen Geheimnis genährt wurde, auch angesichts seiner Vorstellung von Kritik, die für ihn “eine tiefe Bedeutung des Geheimnisses einer Seele, die sich durch das Gewebe der Werke der Kämpfe der alltäglichen Leidenschaften manifestiert” sein musste. Ein Konzept der Kritik, das eng mit den Ideen der Beata riva von Angelo Conti verbunden ist, für den der Kritiker wie das Gewissen des Künstlers war (Kutufà selbst bekannte sich zu seiner Abstammung), und das der Athener in der Formel zusammenfasste, für den die Kritik “die Kunst, die Kunst zu genießen”, und die Aufgabe des Kritikers kann nur darin bestehen, “die Schönheit eines künstlerischen Werkes zu empfinden und sein Gefühl mit den musikalischen und ideellen Mitteln des Wortes auszudrücken”. Der zweite Teil der Ausstellung ist daher jener episch-panischen Neuinterpretation der symbolistischen Landschaft gewidmet, die Kutufà so sehr am Herzen lag und die sich zwischen Landschaften in der Dämmerung ( Abend von Gino Romiti, Landschaft von Eugenio Caprini), zwischen jenen steinernen Gedichten, jenen entlegenen Epochen, die die Dörfer der Region prägen ( Brunnen von Carlo Servolini, Friedhof von Gabriello Gabrielli, Antico borgo von Lorenzo CecchiAntico borgo von Lorenzo Cecchi, und vor allem die vielen Ansichten von Benvenuto Benvenuti, dem Künstler, mit dem Kutufà vielleicht am meisten verbunden war), und sogar zwischen verklärten und gespenstischen Visionen (die von Raoul Dal Molin Ferenzona).

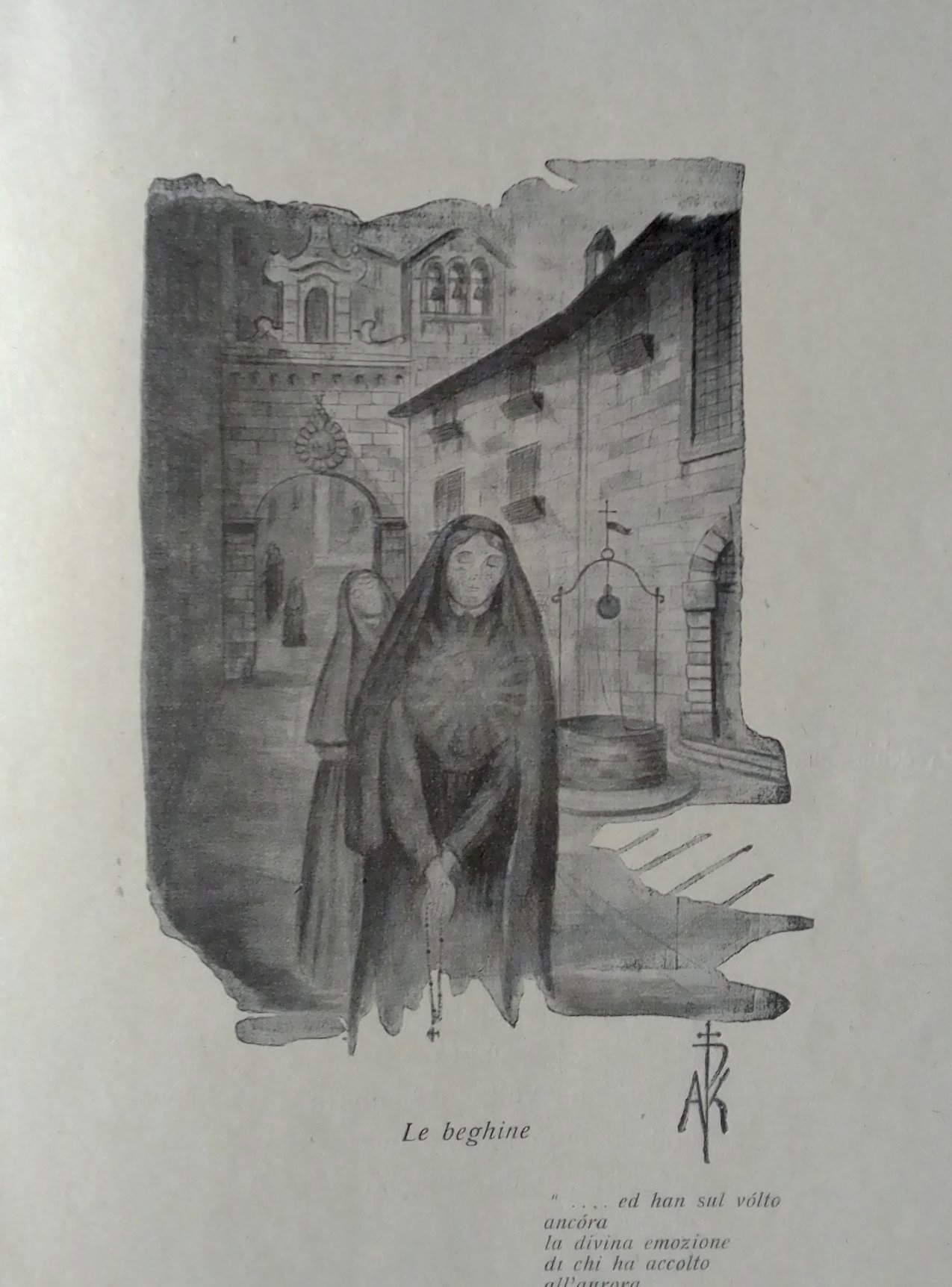

Dann gibt es einen eher urbanen Kutufà, der in der dritten Sektion ( Gli Uffizi del Vespro. Städte der Verzauberung und der Träume, mit einem Zitat aus derElegie der toten Städte) untersucht wird, wo die Nocturnes der von Kutufà besuchten Künstler mit den Visionen des dunklen, düsteren und gespenstischen Brügges von Rodenbach in Dialog treten, die von bestimmten Stichen wie den Petits Nocturnes de Bruges von Adolphe Dauvergne, der Lecture von Georges de Feure, dem Brügge von Ferenzona, derEntrée du beguinage von Mélanie Germaine Tailleur, und auch die Beghine von Kutufà selbst, eine Illustration, die er für dieElegie der toten Städte anfertigte. Interessant ist die Wiederentdeckung einiger vergessener weiblicher Stimmen: Dream City, ein Holzschnitt von Irma Pavone Grotta, einer Schülerin von Ferenzona, aus dem Jahr 1926, gehört zu den visionärsten Verklärungen der Ausstellung, und Bona Ceccherellis Notturno (Nocturne ) zeugt von einer nordischen Bildsprache, die das gesamte Milieu des toskanischen Symbolismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts faszinierte. Das Ende dieses kurzen, aber dichten Besuchsprogramms steht am Anfang, und wieder wird die belgische symbolistische Ader ausgelotet (die Stiche von Doudelet und Fernand Khnopff sind reichlich vorhanden, während das Ende des Programms für die Pensé reserviert ist und Marcel-Lenoir), kehrt er zu jenem phantastischen und mystischen Mittelalter zurück, das schließlich nach Italien überschwappte und einzigartige Mischungen hervorbrachte (zum Beispiel die Kohle auf Papier Ella si va sentendosi laudare von Romolo Romani, voll von dantischen Reminiszenzen, oder die köstliche Kaltnadelradierung Un peccato von Ferenzona) und sogar zu Zugängen zu einer populäreren Spiritualität (die üblichen Nonnen von Ferenzona, das Kircheninnere von Lionello Balestrieri).

Das erste Verdienst der Ausstellung in der Pinacoteca Comunale besteht darin, Aleardo Kutufà dem Vergessen entrissen und damit die Konturen einer höchst originellen Stimme unseres frühen 20. Jahrhunderts skizziert zu haben, deren Vergessenheit sich in gewisser Weise durch das wechselnde Schicksal erklären lässt, das die Kritik des 20: Dies hat zu einem historiographischen Rückstand geführt, der erst in jüngster Zeit aufgeholt wurde, und die Collesalvetti-Ausstellungen haben sich an die Spitze einer langsamen, aber konstanten Forschungsarbeit über eine ganze Theorie von Künstlern, Schriftstellern und Kritikern gestellt, die einen gewiss nicht unbedeutenden Teil der italienischen Kultur zu Beginn des 20. Jahrhunderts geprägt haben. Jahrhunderts geprägt haben. Heute über den Symbolismus zu sprechen ist immer noch nicht dasselbe wie über den Futurismus, um eine Bewegung zu erwähnen, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wenn auch aus unterschiedlichen (ja: entgegengesetzten) Gründen, in das gleiche Vergessen geraten ist, aber auch dank Ausstellungen wie der über Kutufà können die Voraussetzungen für eine vollständige und umfassende Überprüfung eingefleischter historiografischer Klischees geschaffen werden. Bei der Bestrafung von Kutufà gab es also auch eher “lokale” Elemente, sozusagen dieselben Elemente, die zum Beispiel Künstler wie Ferenzona, Gabrielli, Pieri Nerli und viele andere an den Rand gedrängt haben, nämlich die Niederlage “jenesD’Annunzio-Ästhetik und des synkretistischen Geschmacks”, um es mit den Worten von Francesca Cagianelli zu sagen, die von den Kreisen der Leghorner Malerei verordnet wurden, die eher dazu neigten, sich dem vorherrschenden “Post-Macchiaiolo”-Wort anzuschließen, um ein zwar veraltetes, aber leicht verständliches Adjektiv zu verwenden.

Die Ausstellung rekonstruiert dann ausführlich die Biographie Kutufàs, wobei sogar die Zweifel ausgeräumt werden, ob es sich um einen Pseudonym handelt: In der Neuauflage des Colloquio bietet Stefano Andres ein lebendiges Fresko von Kutufàs Leben, der 1891 als Sohn von Nicola und der pisanischen Adeligen Gemma Turini del Punta in Livorno geboren wurde, ein aufrichtiger Liebhaber der Philosophie und der Geschichte der Religionen, Autodidakt, der dem Denken von Angelo Conti, Nietzsche, Stirner, Schopenhauer und Kierkegaard nahe stand, mit einer melancholischen und nostalgischen Seele.Aleardo Kutufà, der eine melancholische und nostalgische Seele hatte, wurde sogar von Gabriele d’Annunzio gelobt, mit dem er seit einiger Zeit in Kontakt stand, als er 1913 seinen ersten Roman A sera veröffentlichte. Aleardo Kutufà hatte ein langes Leben: Er starb 1972 nach einem Leben mit wechselndem Glück (in den 1940er Jahren zum Beispiel war er aufgrund seiner prekären wirtschaftlichen Lage gezwungen, von Gelegenheitsarbeiten zu leben, die ihm sein Freund Benvenuti vermittelte: Erst in der Nachkriegszeit fand er als Gymnasiallehrer Stabilität), ohne dass er seinen Traum von der Veröffentlichung seines Gesamtwerks verwirklichen konnte, so dass nach seinem Tod mehrere unveröffentlichte Werke verstreut wurden.

Wenn man bedenkt, dass Kutufà schon zu seinen Lebzeiten, im Jahr 1960, als die Commedia Labronica delle Belle Arti, ein von Carlo Servolini posthum veröffentlichtes satirisches Gedicht, gedruckt wurde, in die “Parade der Vergessenen” aufgenommen wurde, obwohl er in den Jahren seiner ersten Produktion von allen Seiten gelobt worden war. Die Ausstellung Collesalvetti hat daher das Verdienst, die Kenntnis des italienischen Symbolismus zu erweitern, indem sie diesen eklektischen Visionär aus der Vergessenheit holt und vor allem seine Verdienste hervorhebt: die Verbreitung des Wortes von Ruskini in Italien, seine Verbindung mit dem belgischen Symbolismus, die Neuinterpretation der Architektur von Benvenuti im Lichte von D’Annunzios Laudi und auf der Grundlage eines kritischen Ansatzes, der sich an dem von Angelo Conti orientiert, die Vielseitigkeit eines Intellekts, der dazu beitrug, das kulturelle Klima der Toskana zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit Ergebnissen von großer Originalität zu erwärmen. Jahrhunderts in der Toskana beizutragen. Eine Forschungsausstellung, sicher nicht die einfachste, aber eine, die alles andere als herablassend ist, und das ist ein Verdienst.

Der Autor dieses Artikels: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.