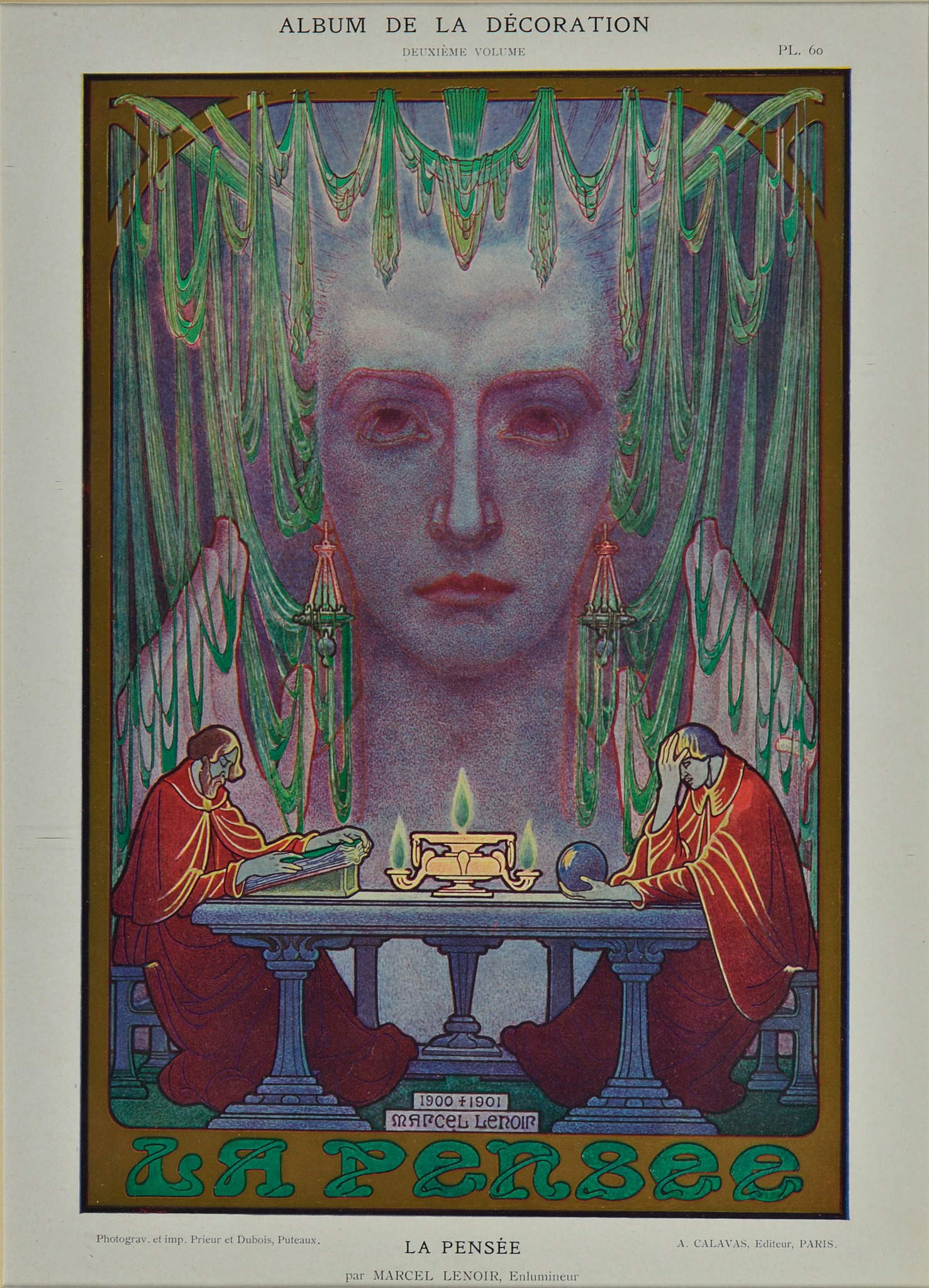

Verso il finale della mostra che la Pinacoteca Comunale “Carlo Servolini” di Collesalvetti dedica, fino al 2 ottobre 2025, ad Aleardo Kutufà, ingegno singolare, versatile e caduto nell’oblio, compare un’opera, una cromotipia di Marcel-Lenoir, pseudonimo con cui si faceva chiamare il simbolista francese Jules Oury, che raffigura l’apparizione d’una donna ieratica e spettrale, evocata da due saggi che meditano, seduti davanti a un tavolo, alla luce d’una lampada. S’intitola La pensée e da sola potrebbe quasi esser sufficiente a dare un’idea degl’interessi di Kutufà, che fu poeta, critico d’arte e artista egli stesso, “personalità d’eccezione”, lo dice Francesca Cagianelli (che assieme a Stefano Andres ed Emanuele Bardazzi ha curato la mostra), “tra le fila di quel circuito spiritualista cittadino, attraversato tanto dalle sperimentazioni divisioniste coordinate da Benvenuto Benvenuti con la regia di Vittore Grubicy de Dragon, quanto dalle riflessioni esoteriche del belga Charles Doudelet, capofila del simbolismo internazionale”. L’opera di Marcel-Lenoir, di cui in mostra è presentata una cromotipia, evoca lo stesso, lungo titolo della rassegna: L’ora delle Lampade. Dialoghi di Aleardo Kutufà tra estetismo dannunziano, fantasmi crepuscolari e sogno del Medioevo. Un titolo che contiene tutto. L’atmosfera notturna, anzitutto: tratto che accomuna Kutufà agli artisti che lo hanno preceduto nelle mostre della Pinacoteca Comunale di Collesalvetti: Raoul Dal Molin Ferenzona, Serafino Macchiati, Gino Romiti, lo stesso Doudelet, ovvero primattori di quel milieu simbolista che condizionò la cultura toscana (e non solo toscana) del primo Novecento. L’ora del crepuscolo è per il D’Annunzio della Leda senza il cigno “l’ora delle lampade domestiche”: “a ogni lampada accesa, la mia malinconia traboccava come per nutrirla”. È l’ora in cui il domestico governa le lampade “e le accende nella camera terrena e sembrano elle già presenti per un che di divino onde soglion essere precedute nella scala già scura ma lasciano tuttavia che nell’indugio noi conosciamo quei pensieri anche divini i quali accompagnano il partirsi dell’altra luce da ciascuna delle nostre cose amiche per ritornarsene all’Occidente”. Espressione poi ripresa dal giornalista Francesco Casnati che l’avrebbe adoperata per un suo articolo sul Notturno di D’Annunzio (“L’ora delle lampade: a proposito del Notturno di D’Annunzio”, pubblicato nel 1922 sulla rivista Vita e pensiero), centrato su quelle “esplorazioni d’ombra”, le aveva dette lo stesso Casnati, che avevano sostenuto il D’Annunzio più tenebroso e che si riflettono nell’opera di Kutufà.

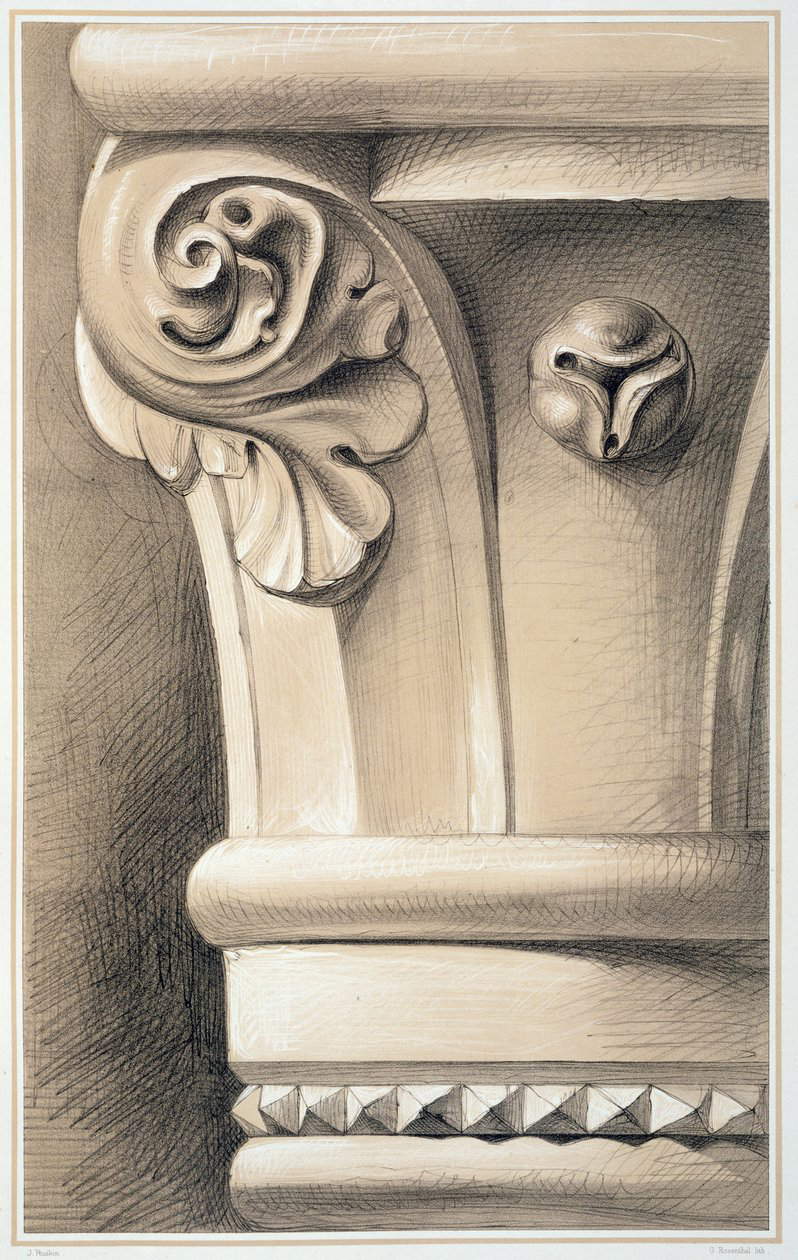

L’altra parte del titolo, “sogno del Medioevo”, indica invece il fervore ruskiniano che accese l’animo del Kutufà giovane, tant’è che la rassegna s’apre esattamente nel segno di John Ruskin, evocato anzitutto dalla presenza dell’Àkanthos di Gino Mazzanti, anche lui pittore e critico d’arte, che aveva pubblicato due volumi, uno che parlava di pittura (a oggi irrintracciabile) e, appunto, questo Àkanthos ch’è un breviario d’architettura imbevuto di cultura ruskiniana e che segna forse uno degli apici della fortuna di Ruskin in Italia. Fortuna, peraltro, decisamente scarsa, e quindi exemplum piuttosto raro, accompagnato in mostra da un paio di litografie dello stesso Ruskin (il capitello d’un palazzo veneziano e uno della basilica di San Marco), da un’altra litografia, di Charles Doudelet, a dimostrazione di come questo immaginario fiabesco fosse motivo di spunti comuni a molti simbolisti, oltre che da un inedito Trittico in cui Kutufà raffigurava l’interno del suo palazzo di Livorno (l’artista era di nobile e benestante famiglia d’origini greche), colmo d’opere d’arte e allestito secondo una visione improntata a un sincretismo che teneva assieme barlumi neogotici, esoterismi e suggestioni orientali, e da alcune illustrazioni che Kutufà eseguì per l’Elegia delle città morte pubblicata a Livorno nel 1928. In questa sua opera, scrive Emanuele Bardazzi, Kutufà “offriva una summa poetica di tutti quei luoghi comuni ed exempla di sensibilismo dolente che in Italia avevano incantato le anime tristi all’alba del Novecento, tra influenze dannunziane e letteratura decadente d’Oltralpe”.

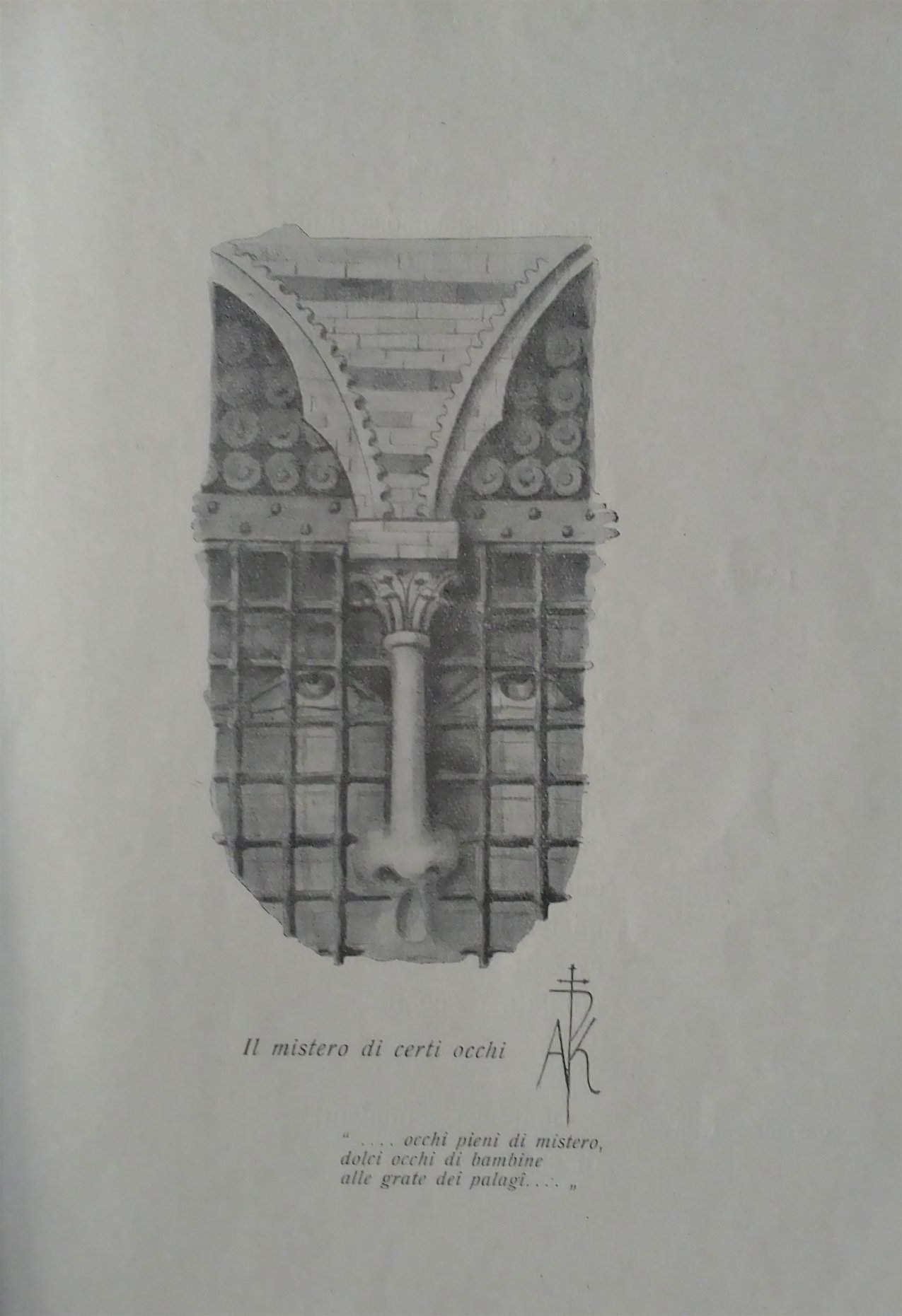

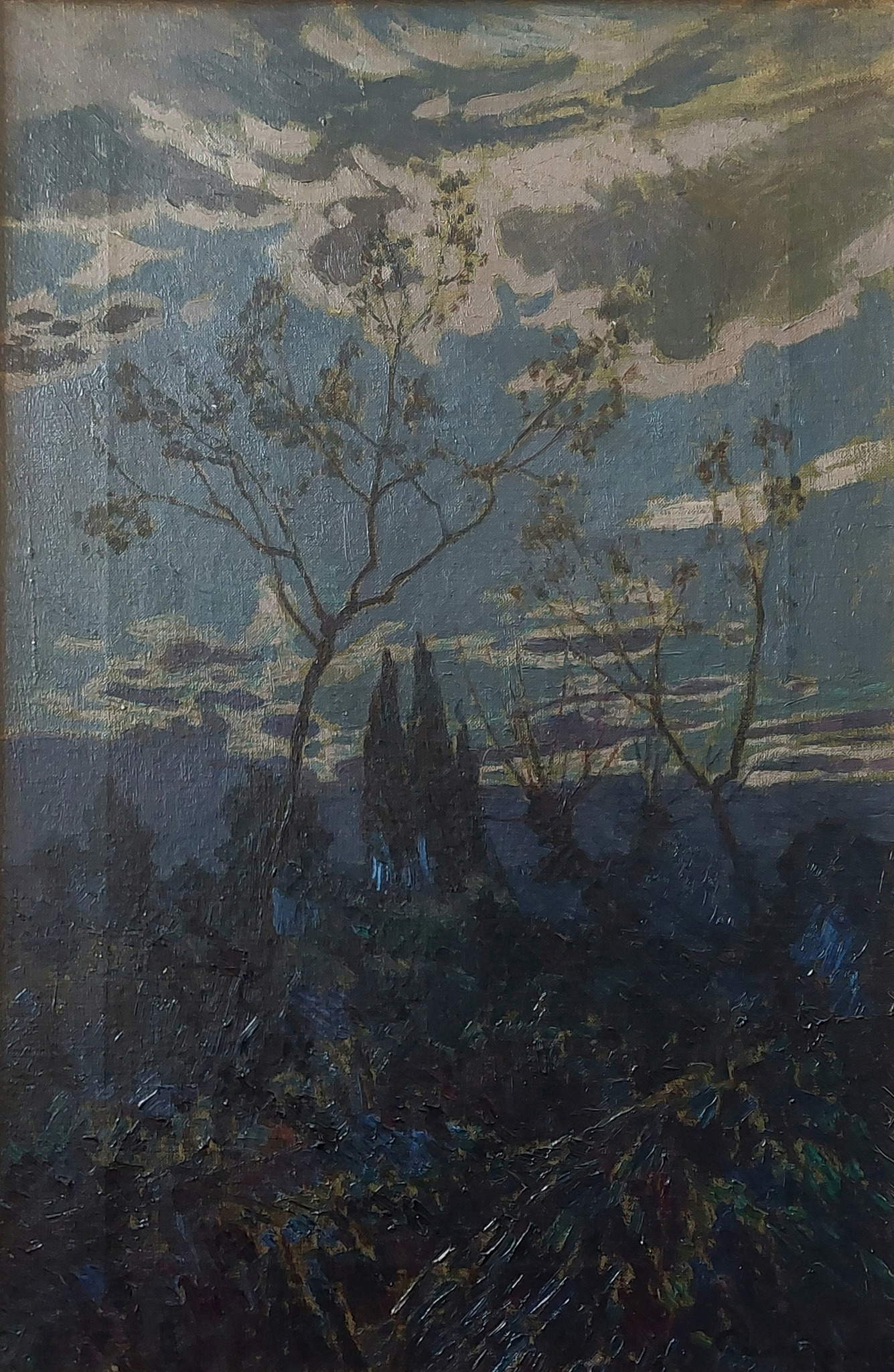

Il prosieguo della mostra, specialmente nella seconda e nella terza sezione, intende documentare proprio questa “malinconia crepuscolare di Kutufà”, come la chiama Bardazzi, esplorando alcune traiettorie del simbolismo toscano d’inizio Novecento che furono particolarmente congeniali a Kutufà: il suo volume Benvenuto Benvenuti. Un colloquio di Aleardo Kutufà d’Atene, ristampato in occasione della mostra in una nuova edizione preceduta dai saggi dei tre curatori, ha fornito la base argomentativa per ricostruire il suo immaginario poetico nutrito di mistero quasi misticheggiante, stante anche la sua idea di critica, che per lui doveva essere “significazione profonda del mistero di un’anima manifestantesi attraverso la trama dell’opere delle battaglie delle passioni quotidiane”. Un concetto di critica profondamente legato alle idee della Beata riva di Angelo Conti, per il quale il critico era come la coscienza dell’artista (era stato lo stesso Kutufà ad ammettere la sua ascendenza), e dall’ateniese sintetizzate nella formula per cui la critica è “l’arte di godere l’arte”, e compito del critico non può ch’esser quello di “sentir la bellezza di un’opera artistica e di esprimer la propria emozione con le risorse musicali e ideali del verbo”. La seconda sezione della mostra è dunque dedicata a quella rilettura epico-panica del paesaggio simbolista ch’era cara a Kutufà e che si muove tra paesaggi al crepuscolo (la Sera di Gino Romiti, il Paesaggio di Eugenio Caprini), tra tra quei poemi di pietra, quelle epoche remote che punteggiano i borghi della regione (la Fontana di Carlo Servolini, il Cimitero di Gabriello Gabrielli, l’Antico borgo di Lorenzo Cecchi, e soprattutto le tante vedute di Benvenuto Benvenuti, l’artista col quale forse Kutufà era più in sintonia), e persino tra visioni trasfigurate e spettrali (quelle di Raoul Dal Molin Ferenzona).

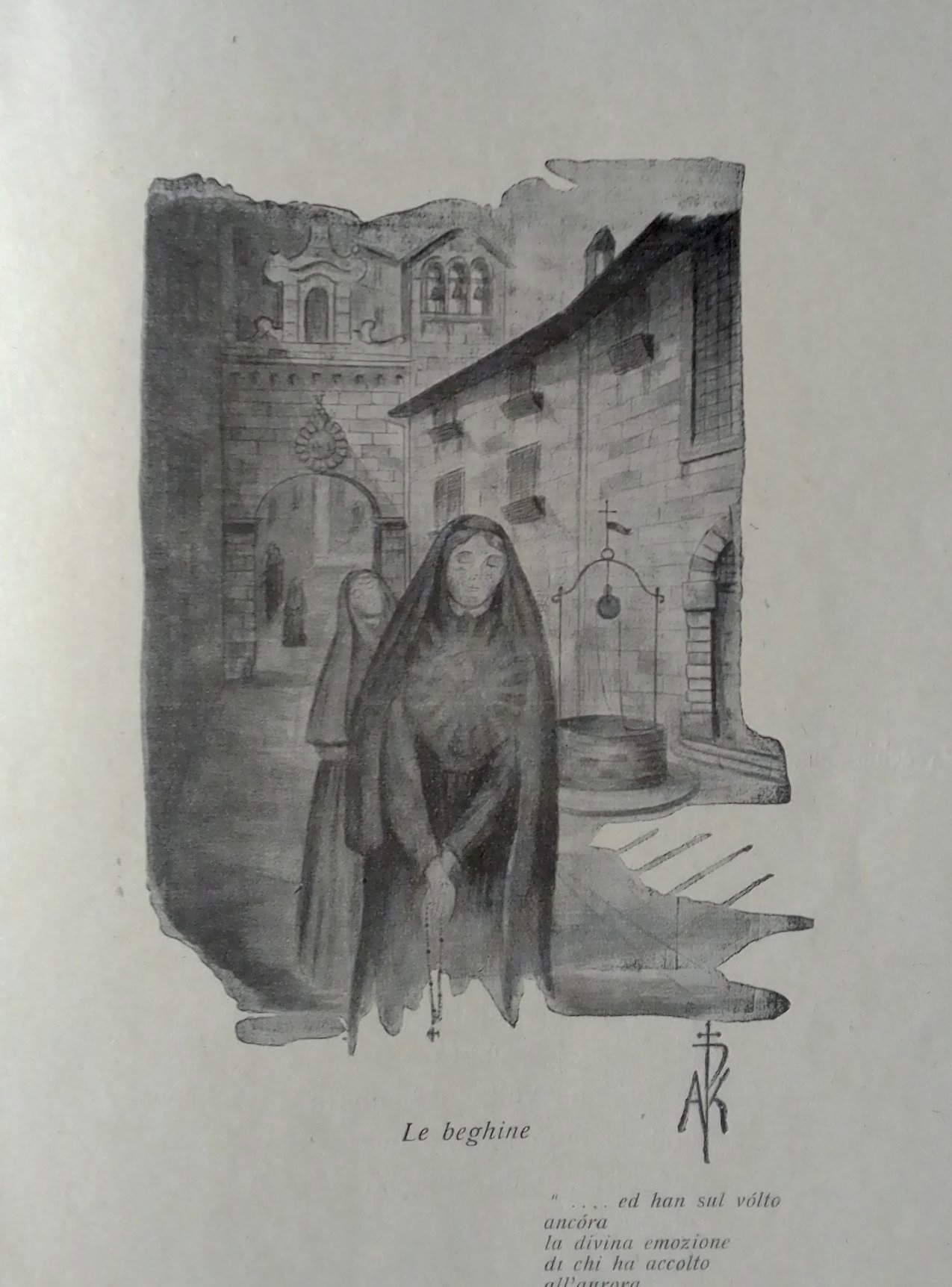

C’è poi un Kutufà d’ambito più urbano, che è quello indagato dalla terza sezione (intitolata Gli Uffizi del Vespro. Città d’incantesimo e di sogno, con citazione tratta dall’Elegia delle città morte), dove i notturni degli artisti frequentati da Kutufà dialogano con le visioni della Bruges cupa, tenebrosa e spettrale di Rodenbach evocata da alcune incisioni come i Petits Nocturnes de Bruges di Adolphe Dauvergne, la Lecture di Georges de Feure, la Bruges di Ferenzona, l’Entrée du beguinage di Mélanie Germaine Tailleur, e anche le Beghine dello stesso Kutufà, illustrazione da lui stesso eseguita per l’Elegia delle città morte. Interessante è il recupero d’alcune voci femminili dimenticate: la Città di sogno, xilografia del 1926 di Irma Pavone Grotta, allieva di Ferenzona, è d’annoverare nelle trasfigurazioni più visionarie del percorso espositivo, e il Notturno di Bona Ceccherelli è testimone d’un immaginario nordico che ai primi del Novecento affascinava tutto l’ambiente simbolista toscano. La chiusura di questo breve ma denso itinerario di visita si rannoda all’inizio e, sempre scandagliando il filone simbolista belga (abbondano, di nuovo, le incisioni di Doudelet, quelle di Fernand Khnopff, mentre la fine del percorso è riservata proprio alla Pensée di Marcel-Lenoir), torna a quel Medioevo fantastico e mistico che finisce poi per straripare in Italia e per dar luogo a singolari commistioni (per esempio, il carboncino su carta Ella si va sentendosi laudare di Romolo Romani pregno di reminiscenze dantesche, o la boccaccesca puntasecca Un peccato di Ferenzona) e financo ad accessi di spiritualità più popolare (le monache del solito Ferenzona, l’interno di chiesa di Lionello Balestrieri).

Primo merito della mostra della Pinacoteca Comunale è quello d’aver sottratto Aleardo Kutufà al suo oblio e d’aver pertanto tratteggiato con somma dovizia i contorni d’un’originalissima voce del nostro primo Novecento, la cui dimenticanza si spiega, per certi versi, con le alterne fortune che la critica novecentesca ha riservato al simbolismo tutto: ne è scaturito un ritardo storiografico che s’è cominciato a colmare soltanto in epoche recenti, e le mostre di Collesalvetti si son poste alla testa d’una lenta ma costante operazione di ricerca su tutta una teoria d’artisti, letterati e critici che hanno modellato una parte non certo secondaria della cultura italiana agl’inizî del XX secolo. Parlare di simbolismo, oggi, non è ancora come parlare di futurismo, per menzionare un movimento che ha conosciuto, seppure per ragioni diverse (anzi: opposte) un identico oblio nella seconda metà del Novecento, ma anche grazie a mostre come quella su Kutufà si possono creare i presupposti per una piena e completa rivisitazione d’inveterati cliché storiografici. Sulla penalizzazione di Kutufà, poi, sono intervenuti anche elementi più “locali”, per così dire, quegli stessi elementi che hanno marginalizzato, per esempio, artisti come Ferenzona, Gabrielli, Pieri Nerli e molti altri, ovvero la sconfitta di “quell’estetismo dannunziano e quel gusto sincretistico”, per adoperare le parole di Francesca Cagianelli, decretata dagli ambienti della pittura livornese più inclini ad assecondare il dominante verbo “post-macchiaiolo”, per adoperare un aggettivo datato ma che ha il pregio d’esser agilmente comprensibile.

La mostra ha poi ricostruito nei dettagli la biografia di Kutufà, fugando anche i dubbî sul fatto che il suo fosse un nom de plume: nella ristampa del Colloquio, Stefano Andres offre un vivace affresco della vita di Kutufà, nato a Livorno nel 1891 da Nicola e dalla nobile pisana Gemma Turini del Punta, sincero appassionato di filosofia e storia delle religioni, autodidatta, vicino al pensiero di Angelo Conti, di Nietzsche, di Stirner, di Schopenhauer e di Kierkegaard, dall’animo malinconico e nostalgico, e in grado di riscuotere financo il plauso di Gabriele d’Annunzio, col quale fu in contatto per qualche tempo, quando nel 1913 pubblicò il suo primo romanzo, A sera. Una vita lunga, quella di Aleardo Kutufà: s’è spento nel 1972, dopo un’esistenza dalle fortune alterne (negli anni Quaranta, per esempio, trovandosi in precarie condizioni economiche era costretto a campare di lavoretti che gli venivano procurati dall’amico Benvenuti: avrebbe trovato la stabilità solo nel dopoguerra, insegnando nei licei), e senza veder coronato il sogno di veder pubblicata la sua opera omnia, tanto che, dopo la sua morte, diversi inediti sono finiti dispersi.

Pensare che, già in vita, nel 1960, quando veniva data alle stampe la Commedia Labronica delle Belle Arti, poemetto satirico di Carlo Servolini pubblicato postumo, Kutufà era già inserito nella “Sfilata dei dimenticati”, malgrado negli anni della sua prima produzione le lodi nei suoi riguardi arrivassero da ogni parte. La mostra di Collesalvetti ha dunque il pregio d’aver fatto avanzare le nostre conoscenze sul simbolismo italiano facendo riemergere questo eclettico visionario dal suo oblio e, soprattutto, avendone evidenziato i meriti: la divulgazione del verbo ruskiniano in Italia, il suo tramite con il simbolismo belga, la rilettura delle architetture di Benvenuti alla luce delle Laudi di D’Annunzio e sulla scorta d’un’impostazione critica che prendeva le mosse da quella di Angelo Conti, la versatilità d’un ingegno che contribuì a riscaldare il clima culturale della Toscana d’inizio Novecento con risultati d’accesa originalità. Una mostra di ricerca, non delle più facili, certo, ma che tutto è fuorché accondiscendente, ed è un pregio.

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.