Près de la moitié de ce qui est conservé à la galerie d’art de Brera est dû aux idées et au goût d’un homme, Andrea Appiani, qui était bien enrégimenté dans l’appareil bureaucratique napoléonien. Dès le début : dès 1796, année de l’arrivée de Napoléon à Milan, Appiani était devenu un instrument de la propagande napoléonienne, un artiste du régime, un portraitiste de la cour, puis le 19e jour neigeux de l’an V, c’est-à-dire le 8 janvier 1797, il avait été nommé peintre de la cour.8 janvier 1797, il avait été investi de sa première fonction officielle, celle de juge des Beaux-Arts, chargé de choisir, lit-on dans les documents de l’époque, “les monuments qui peuvent être dignes d’une exception dans l’abolition générale des insignes féodaux et nobiliaires”. Puis, en 1802, au moment des spoliations napoléoniennes, vient la nomination au poste de commissaire des Beaux-Arts : il devra choisir, recenser et classer les œuvres devenues propriété nationale à la suite des confiscations effectuées auprès des églises et des guildes que le régime napoléonien avait démantelées sur l’ensemble du territoire de la nouvelle République italienne. On retrouve donc la main d’Appiani dans une grande partie du paysage culturel italien actuel. Et c’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles, pendant si longtemps, Appiani a été relégué dans l’oubli, voire ouvertement rejeté comme un artiste mineur : En 1954, Paolo D’Ancona estimait que sa figure artistique avait été positivement déformée par ses partisans, “parce qu’ils ne voulaient voir dans son œuvre qu’une résurrection de l’histoire de l’art”.On a donc exalté le côté dissuasif de l’artiste Appiani, c’est-à-dire celui qui se résout en un habile descriptivisme et en un symbolisme rhétorique glorifiant", sans entrer dans la diversité des deux tempéraments. Un jugement artistique, certes, qui a trouvé Appiani à son meilleur dans les œuvres de sa production de jeunesse, avec des échos de Corrège et de Domenichino, mais qui constitue un précieux résumé de la façon dont le peintre milanais a été perçu pendant longtemps.

Avant l’exposition que Milan consacre cette année à Andrea Appiani, la production du principal peintre néoclassique italien n’avait été étudiée qu’à une seule occasion pionnière, entre 1969 et 1970 : une petite exposition à la Galleria d’Arte Moderna de Milan, qui avait été la seule exposition monographique sur lui avant l’actuelle Appiani. Néoclassicisme à Milan, organisée par Francesco Leone, Fernando Mazzocca et Domenico Piraina au Palazzo Reale, dans l’Appartamento dei Principi, le lieu le plus approprié pour une exposition sur Appiani. Il s’agit de la deuxième étape d’une exposition organisée en collaboration avec le Musée national des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau, qui a accueilli la première. Le fait que cette exposition, une exposition sur un artiste italien, commence en France est d’une certaine manière curieux, car l’Italie, à vrai dire, n’a jamais vraiment aimé Andrea Appiani, malgré la considération de ses contemporains, qui le considéraient comme une sorte de Raphaël réincarné, surtout dans le domaine de la fresque : Leopoldo Cicognara, par exemple, écrivait en 1809 que “l’Europe n’a pas parmi les vivants un artiste qui réussisse mieux dans la peinture à fresque que le Signor ca. Andrea Appiani”. Son association étroite avec Napoléon a sans aucun doute joué un rôle. Cependant, derrière la surface du chantre du régime se cache la complexité d’un homme qui, comme l’a écrit Roberto Paolo Ciardi, "était autant dans une disposition psychologique favorable pour se comporter sans scrupules envers les privilèges aristocratiques de l’ancien régime, qu’il était dans une disposition psychologique favorable pour se comporter sans scrupules envers les privilèges aristocratiques de l’ancien régime, qu’il était dans une position de faiblesse.gime, autant qu’il était doté d’un esprit laïque pour ne pas être gêné par les scrupules religieux ; une situation à ne pas sous-estimer, si l’on considère que nombre d’administrateurs du gouvernement napoléonien ont montré des difficultés insurmontables non seulement pour exécuter les réquisitions d’œuvres d’art déjà détenues par les corporations religieuses, mais même pour s’introduire dans les lieux de culte". D’une part, Appiani avait déjà eu des démêlés avec les cercles académiques du Milan autrichien, même s’il ne pouvait pas prétendre être un artiste étranger aux faveurs de la cour. Et son arrivée dans l’entourage de Napoléon avait été en tout point semblable à celle de Jacques-Louis David, qui avait travaillé pour le roi jusqu’au jour de la Révolution française et qui s’était ensuite mis à peindre des portraits de révolutionnaires avec la plus grande désinvolture, presque à l’improviste. D’autre part, il faut dire que l’idée des milieux culturels napoléoniens au moment des spoliations était de sauvegarder les œuvres, non de les emporter : la crainte, certes totalement infondée et volontairement exagérée, était que les foules s’acharnent sur les symboles des anciens régimes, sur tout ce qui pouvait leur rappeler l’oppression de l’Église et des tyrans passés. Ce ne fut pas le cas (au contraire : dans de nombreuses régions d’Italie, les habitants des villages et des villes tentèrent de réagir aux pillages), mais il n’est pas certain qu’Appiani le savait et qu’il n’était pas vraiment convaincu d’avoir été placé à la tête d’une mission salvatrice. Le fait est qu’Appiani a été l’un des interprètes les plus factieux de son temps, tant dans ses fonctions officielles que dans la peinture.

Les commissaires de l’exposition du Palazzo Reale ne craignent pas d’accoler l’étiquette de “néoclassique” à Andrea Appiani, ce que leurs collègues français ont soigneusement évité pour David lors de l’exposition qui s’est tenue au Louvre en même temps que celle-ci à Milan (une esquive, celle de l’exposition française, qui n’a pas eu beaucoup de succès et qui n’a pas été non plus très approfondie, comme on l’a déjà expliqué dans ces pages). A Leone et Mazzocca, donc, le mérite de ne pas avoir voulu refuser des cases et des définitions qui, malgré leurs limites (on pourrait simplement mentionner ici que le néoclassicisme n’a pas été un mouvement monolithique, mais on pourrait en dire autant de tous les mouvements de l’histoire de l’art), sont néanmoins utiles pour la compréhension de l’histoire de l’art.L’exposition du Palazzo Reale reconstitue et met bien en évidence son rôle de profond innovateur, avant même celui de premier peintre de Napoléon, qualification, il est vrai, trop réductrice pour rendre compte de l’importance de son œuvre.Cette qualification est trop réductrice pour rendre compte de l’importance d’un artiste qui fait depuis longtemps partie du canon de notre histoire de l’art, mais qui n’a peut-être jamais vraiment été exploré comme il le méritait.

Cette production juvénile qui a valu à Appiani les timides éloges de ses détracteurs est explorée dans la première partie de l’exposition, où les commissaires ont ponctuellement enquêté sur les débuts de l’artiste dans le Milan des Lumières, dans le Milan de Verri et de Parini (et Parini, soit dit en passant, deviendra un bon ami d’Appiani : l’exposition présente également deux portraits au crayon de ce dernier, l’un de face et l’autre de profil), dans le Milan des salons bourgeois où le jeune peintre, ayant abandonné ses perruques du XVIIIe siècle (on le voit les cheveux ébouriffés dans un autoportrait au crayon avec quelques amis, inclus dans la section consacrée à l’image d’Appiani, qui a pour mission d’offrir au public une sorte d’image de marque de l’artiste), a commencé à s’intéresser à l’art de la peinture. ), il commence à peindre en tenant compte des enseignements de ses mentors, des professeurs qu’il a suivis dans les cours de l’Académie de Brera (surtout Giuseppe Traballesi et le Tyrolien Martin Knoller), et surtout des classiques et des peintres modernes vers lesquels il semble beaucoup plus attiré. Appiani, par exemple, développe une passion pour le Corrège qui le conduit à parcourir les églises de Parme pour noter et fixer dans sa mémoire tout ce qu’il voit du Corrège : en 1791, à l’âge de vingt-sept ans, il écrit à l’un de ses maîtres, Giocondo Albertolli, qu’il s’est senti “enchanté” par les fresques du Corrège. Ce XVIe siècle, mêlé à la renaissance des modèles classiques, qui donne lieu à des compositions au rythme sobre et aux couleurs brillantes et délicates, se retrouve dans ses premières productions connues, parmi lesquelles il convient de mentionner les quatre ovales avec des histoires de Vénus qui ouvrent l’exposition.Ces quatre tableaux, conçus ensemble et aujourd’hui conservés à la Pinacothèque de Brera, offrent l’idée la plus vivante de la première phase de l’art d’Appiani, si l’on suit la division de l’homme de lettres Francesco Reina, qui fut l’un des premiers exégètes d’Appiani et qui, dans l’un de ses manuscrits, a imaginé trois périodes distinctes dans la carrière de l’artiste : une première, caractérisée par un “style [qui] a quelque chose de sec”, des débuts jusqu’en 1792, année où Appiani est engagé dans les fresques de San Celso à Milan, une deuxième période du “naturel et de la grâce” jusqu’aux environs de 1804-1805, et enfin la dernière partie, celle du “beau et de l’idéal toujours accompagné de grâce”. Une subdivision avec laquelle Francesco Leone lui-même est d’accord, puisqu’il est évident que l’artiste, plus ou moins en même temps que les fresques de San Celso, a orienté sa direction vers une peinture moins conforme à ses modèles.

Pour illustrer cela, avant d’arriver à la salle où sont exposés les dessins de San Celso, l’exposition propose une comparaison entre deux œuvres lumineuses à l’huile sur cuivre de la fin du XVIIIe siècle, toutes deux à sujets mythologiques(Aurore et Céphale et le Viol de Proserpine), où un style de peinture plus cursif, délié et spontané trouve un écho évident au XVIIe siècle, et les quatre peintures à la détrempe consacrées aux histoires de l’Europe, qui datent du milieu des années 1880 et qui ont été peintes au XVIIe siècle. Ces tableaux datent du milieu des années 80 et ont été peints par Appiani pour Carlo Ercole Castelbarco Visconti Simonetta, marquis de Cislago. où tout est calme, mesuré, où tout élément semble suivre une géométrie calculée, où tout sentiment (la légèreté de la scène des nymphes jouant avec le taureau, ou le désarroi d’Europa dans la scène de l’enlèvement, et encore la douleur lorsque Vénus arrive pour la consoler) semble rester retenu, suggéré, presque enfoui. Bien sûr, ce n’est pas qu’Appiani ait jamais été un artiste frondeur, démesuré, chaotique. Mais il y a une sorte de hiatus, une sensation que l’on ressent aussi au fil de la visite, en observant la fracture, la distance entre une œuvre comme la Vierge à l’Enfant, considérée comme une œuvre de jeunesse (c’est d’ailleurs l’une des rares œuvres sacrées d’Appiani peintes en dehors d’une commande d’église) et le tableau de la Vierge à l’Enfant, peint en dehors d’une commande d’église.une commande d’église) et les mêmes dessins pour San Celso, ou les dessins et les modèles pour les fresques de Palazzo Passalacqua ou ceux pour les décorations destinées au petit temple annexé à la résidence milanaise du comte Giovanni Battista Sannazzari della Ripa, les dernières œuvres exécutées pour la noblesse du Milan habsbourgeois, des œuvres dans lesquelles, sous une patine de légèreté gracieuse, on remarque une spontanéité qui provoque le mouvement, qui provoque la tension.

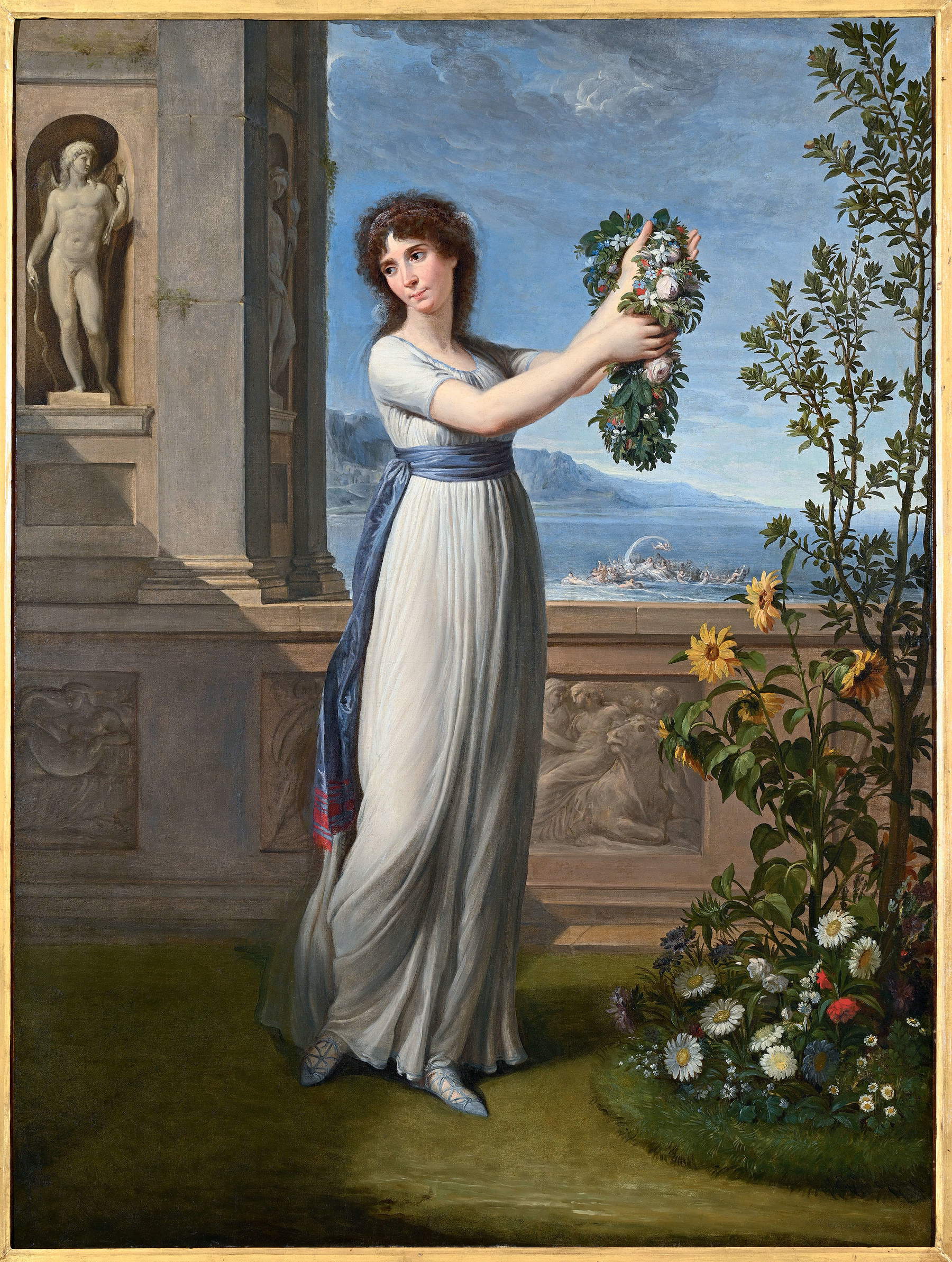

C’est avec la même spontanéité qu’Appiani deviendra le peintre de Napoléon. Le premier portrait historiquement attesté du futur empereur est son œuvre et est présenté dans l’exposition : Appiani l’a peint peu après l’entrée de Bonaparte à Milan, sur ordre du général Hyacinthe Despinoy, et il représente Napoléon sous les traits du général de l’armée française, observant et encourageant en même temps le Génie de la Victoire qui est en train de graver ses exploits sur un bouclier en métal, sur fond de bataille de Ponte di Lodi qui se déroule dans le lointain. Au Palazzo Reale, le tableau, prêté par Dalmeny House d’Édimbourg, est exposé à côté de ce qui est considéré comme son pendant, le portrait de Joséphine de Beauharnais réalisé lorsqu’elle rejoignit son mari Napoléon à Milan en juillet 1796. Ici aussi, une différence qualitative est perceptible : le portrait de Joséphine apparaît moins stéréotypé, plus monumental, plus animé (la diagonale de lumière à gauche est l’un des éléments les plus intéressants de tous les portraits d’Appiani), plus vivant, probablement parce qu’Appiani a eu plus de temps pour réfléchir et le terminer, contrairement au portrait de Napoléon, qui a été exécuté presque en temps réel.

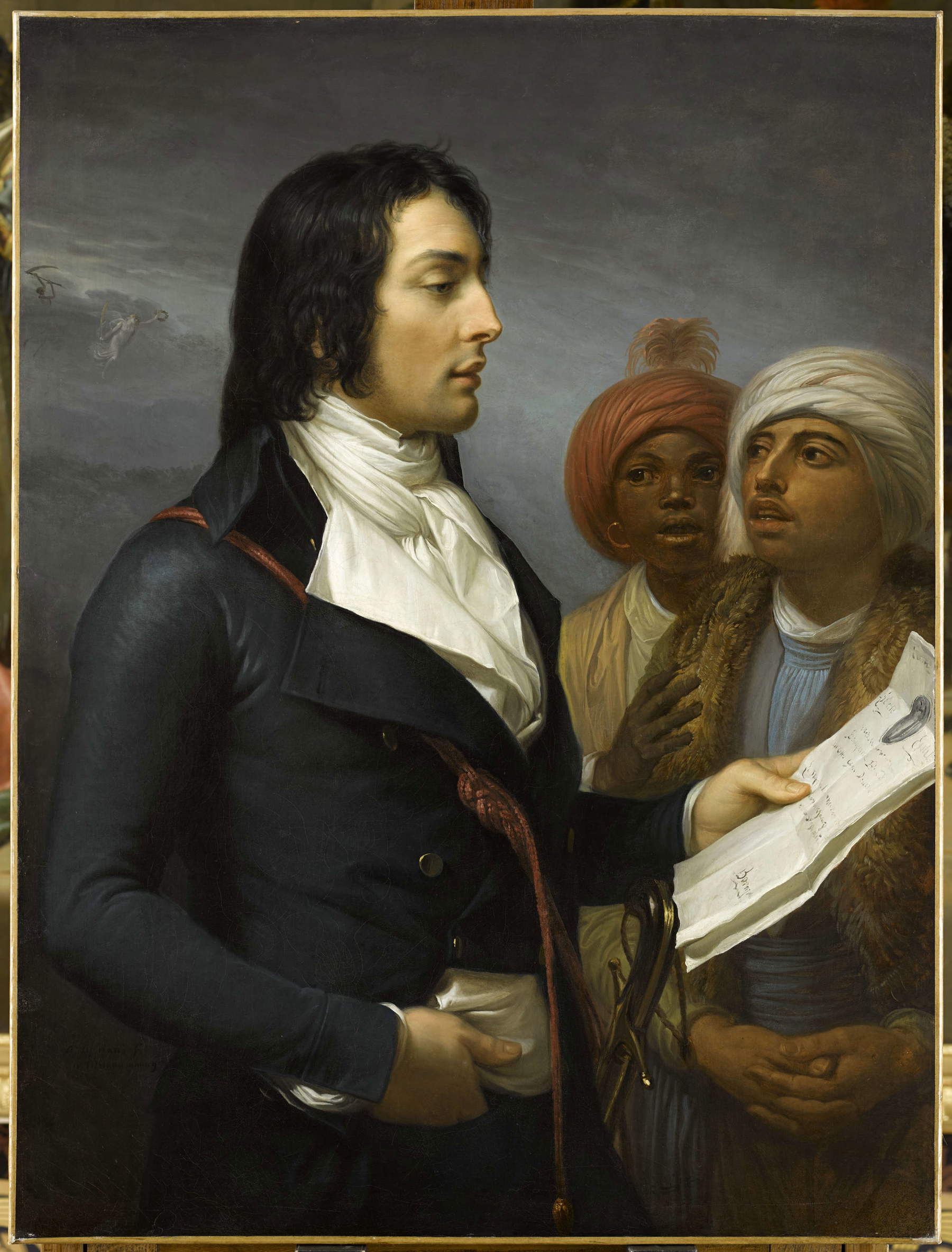

Appiani, peintre de Napoléon puis, à partir du 7 juin 1805, officiellement nommé Premier peintre , est essentiellement un portraitiste : c’est dans ce genre qu’il atteint certains des sommets de sa production, bien qu’avec une qualité différente de celle des portraitistes français. Appiani a toujours été un artiste plus gracieux et moins descriptif que les autres peintres de Napoléon, et cette recherche constante de la “beauté idéale” l’a peut-être pénalisé (certains critiques l’ont considéré comme un peintre moins intéressant qu’un David ou même qu’un Gros ou un Gérard). Inévitablement, certaines œuvres paraissent plus conventionnelles que d’autres (voir par exemple les deux portraits de Francesco Melzi d’Eril), mais même lorsqu’il semble plus statique qu’un David, Appiani cherche à faire la synthèse entre le nouveau et l’ancien. C’est pourquoi ses portraits atteignent des sommets que d’autres ne peuvent atteindre. Le portrait de Fortunée Hamelin, par exemple, est une traduction moderne et vivante de la Joconde. Celui de Giuseppina Grassini est animé, comme c’était le cas dans l’art du portrait au XVIIe siècle, par un épisode au loin qui est probablement une allégorie de l’amour entre Napoléon et la cantatrice, qui est d’ailleurs saisie dans une pose presque identique à celle de la Flora de Bernardino Luini dans la collection royale. Certains portraits traduisent le tempérament du personnage avec une suprême économie de moyens : c’est le cas, par exemple, du portrait de Napoléon en tant que président de la République italienne, ou mieux encore du portrait du comte Teodoro Lechi, qui présente l’un des regards les plus vifs et les plus profonds de l’art du portrait d’Appiani. Même un tableau posthume comme le portrait du général Desaix échappe à l’homologation de la production conventionnelle. Il y a aussi des solutions inhabituelles, comme dans le portrait de Francesca Milesi Traversi, inédit : la femme est tournée de dos et est saisie alors qu’elle se tourne vers le sujet après avoir manifestement contemplé un vaste paysage montagneux. Il y a aussi une peinture de portrait officiel de grand format, proche de celle des contemporains français : c’est le cas, par exemple, du portrait de Giuseppe Arborio di Gattinara, ministre de l’Intérieur du Royaume d’Italie, ou d’Achille Fontanelli, ministre de la Guerre et de la Marine (celui de Fontanelli est l’une des dernières œuvres d’Appiani, exécutée en 1813, l’année où il est frappé par une attaque qui l’empêchera de continuer à travailler). Il s’agit d’images idéalisées, certes, mais dans chacune d’entre elles, on retrouve, écrit Fernando Mazzocca, “ce naturel qui sera toujours distinctif du portrait d’Appiani et qui sauve ces images de la rhétorique”. Et c’est ce naturel, associé à une médiation entre la fidélité, même idéalisée, au sujet réel et le recours au modèle classique, qui a fait d’Appiani le portraitiste le plus important du néoclassicisme italien. “Plus qu’à l’antique, poursuit Mazzocca, il semble s’inspirer d’une ”vérité“ issue d’un rapport probablement direct avec ses modèles et d’un lien avec le génie local qui l’a conduit à se référer à ses chers Léonard et Luini, ainsi qu’à Corrège et Parmigianino”.

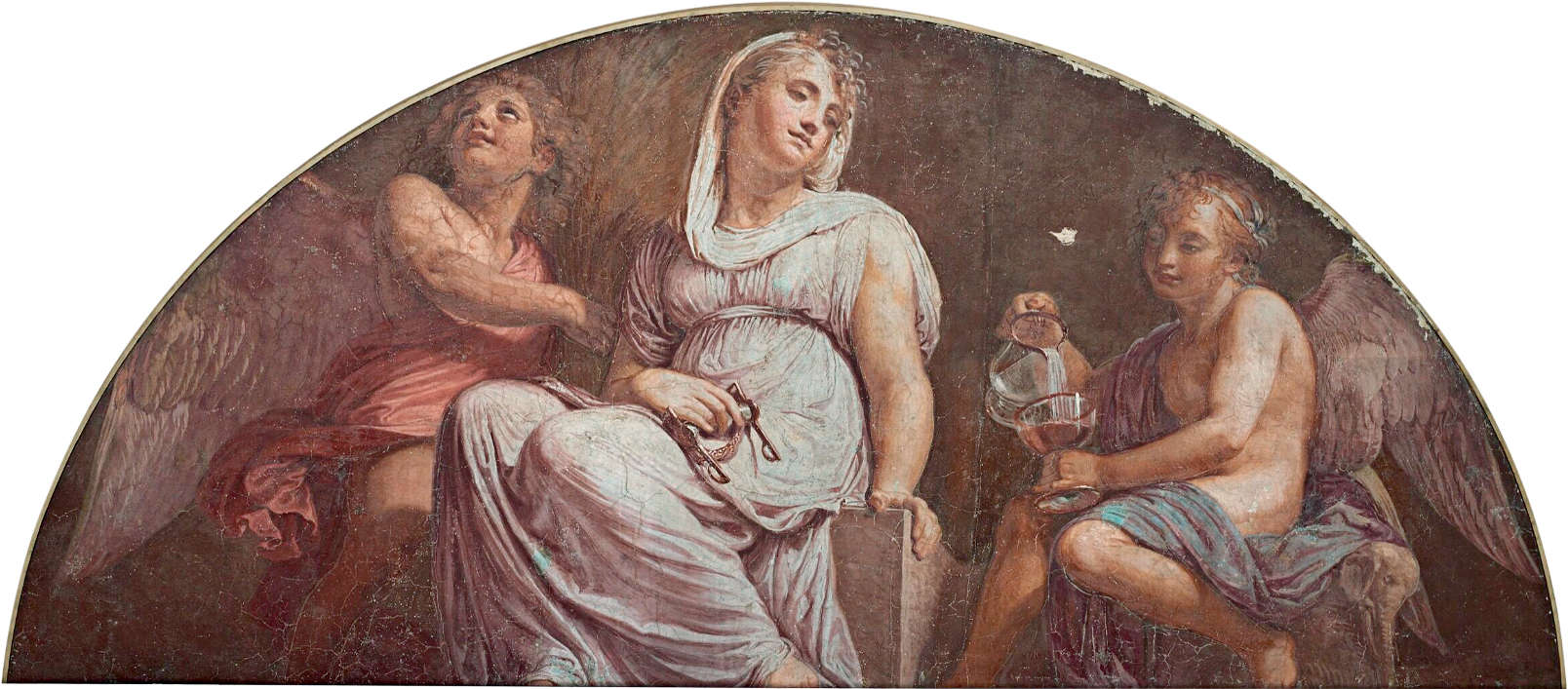

Le parcours s’achève en montrant quelques-uns des résultats les plus réussis du dernier tiers de la carrière du “peintre des Grâces” : les deux toiles qui faisaient partie d’un cycle inachevé sur les amours de Jupiter et Junon, destinées au Palazzo Reale lui-même, se distinguent. Les deux tableaux resteront par la suite en possession des héritiers d’Appiani, et aujourd’hui l’un se trouve à la Pinacothèque Tosio Martinengo de Brescia et l’autre dans une collection privée. Pour Francesco Leone, ces deux tableaux doivent être considérés, avec le Parnaso peint à fresque à la Villa Reale de Monza, comme le “testament esthétique” de la peinture d’Appiani, qui atteint ici l’apogée de la phase de sa production dans laquelle, écrit le conservateur, “la grâce et le naturel sont projetés dans une dimension courtoise qui répond aux canons de la beauté idéale inspirés par la statuaire antique”. Elles sont aussi, pourrait-on dire, le trait d’union avec les deux dernières salles, toutes consacrées aux réalisations d’Appiani au Palazzo Reale, qui, précisément en raison de ce lien fort avec le peintre, ne pouvait être que le lieu le plus approprié pour accueillir une grande exposition sur lui. Ce qu’Appiani avait peint pour le palais a malheureusement été irrémédiablement perdu lors des bombardements de la Seconde Guerre mondiale : les fresques peintes en 1805 pour la salle du Trône ont été presque entièrement détruites, et le cycle des Fasti di Napoleone, l’extraordinaire séquence de toiles peintes en grisaille pour la Sala delle Cariatidi entre 1800 et 1807 pour célébrer les exploits du premier consul lors de la campagne d’Italie, a été entièrement perdue. Elles auraient pu être sauvées, car il s’agissait de toiles facilement transportables, si bien qu’en 1815, lors du retour des Autrichiens à Milan, elles furent immédiatement retirées de la Sala delle Cariatidi, puis réinstallées en 1860, après l’entrée à Milan de Victor Emmanuel II, qui avait voulu rendre hommage aux alliés français en faisant remettre la frise d’Appiani à sa place. Dans le catalogue de l’exposition, Simone Percacciolo retrace avec force détails les événements de 1943, lorsque Gino Chierici, alors surintendant de Milan, élabora un plan efficace de sauvegarde des œuvres pouvant être déplacées, réussissant ainsi à protéger une grande partie du patrimoine du Palazzo Reale et à établir un modèle qui serait ensuite adopté à l’échelle nationale. Le plan n’incluait cependant pas les Fasti, qui sont restés dans la Sala delle Cariatidi et ont donc été incinérés pendant le bombardement : "la non-sauvegarde des Fasti, écrit Percacciolo, est donc une anomalie choquante, qui n’a pas encore d’explication définitive“. Qui sait si cette longue et difficile affaire, liée à l’histoire même de la protection du patrimoine italien, ne réserve pas encore des surprises inattendues et étonnantes, capables d’éclairer le destin des œuvres d’Appiani et les choix et les priorités qui ont guidé les stratégies de protection à un moment dramatique pour l’Europe et pour le patrimoine culturel”. La dernière partie de l’exposition est donc consacrée aux fantômes de ce qui n’est plus. Le visiteur trouvera d’abord les vestiges : dans la salle où est exposée en permanence la pièce maîtresse du Couronnement, la somptueuse œuvre du mosaïste romain Giacomo Raffaelli, commandée par Melzi d’Eril pour le dîner célébrant le couronnement de Napoléon en tant que roi d’Italie, on trouve les quatre allégations de la pièce maîtresse du Couronnement.En Italie, on trouve les quatre allégories des vertus cardinales qui décoraient autrefois la salle du trône et accompagnaient l’effigie du roi assis sur son trône, et qui sont les seuls fragments de l’appareil décoratif qui subsistent (ils sont aujourd’hui conservés à la Villa Carlotta à Tremezzina). Puis, du Louvre, vient l’imposant carton préparatoire, de près de cinq mètres de long, pour la voûte de la salle du trône, une œuvre glorifiante et solennelle, dans laquelle Appiani, malgré tant de surenchères rhétoriques, “ne dévie pas”, écrivent Corisande Evesque et Corisande Evesque.écrivent Corisande Evesque et Rémi Cariel, “de la fluidité de son propre style et attribue une prévalence significative à l’élément féminin à travers les figures allégoriques des Victoires et des Heures peintes aux angles de la voûte”. Ensuite, les dessins pour la Salle de la Lanterne du Palais Royal, qui devait être décorée avec des images d’épisodes de vertu de l’antiquité. Enfin, dans la Sala delle Cariatidi, toute la frise des Fasti a été fidèlement reproduite pour l’exposition avec des impressions sur toile à l’échelle 1:1, car heureusement les photographies prises avant que les bombes ne s’abattent sur les plafonds du Palazzo Reale ont été conservées : l’effet est donc de se retrouver une fois de plus au milieu de l’appareil conçu par Appiani, qui, même dans une œuvre au ton si ouvertement festif, avait tenté d’apporter sa propre solution, en s’efforçant de ne pas se laisser distraire.avait essayé d’offrir sa propre solution, une médiation entre les exigences de la propagande de l’époque, qui avait besoin d’images modernes et reconnaissables, et l’adhésion à un modèle qui s’inspirait plutôt des frises du classicisme romain, du tracé et du rythme des reliefs antiques, des colonnes romaines : Le résultat est une œuvre où le récit des batailles de Napoléon et la rhétorique des allégories se déploient dans un ensemble vivant, harmonieux, idéalisé, mais en même temps animé, voire excité.

La renommée d’Appiani a certainement été conditionnée aussi par la perte de ce que l’on pouvait admirer de lui à l’intérieur du Palais Royal : au désintérêt pour la saison qui l’a vu exceller s’est ajoutée la destruction de ce qu’il avait laissé dans le lieu qui avait été le symbole de la puissance napoléonienne et qui n’est plus aujourd’hui que l’ombre de ce qu’il était à l’époque d’Appiani. Nous n’avons plus ses chefs-d’œuvre, nous n’avons plus ce qu’il avait peint pour les salles du palais, nous n’avons plus les chefs-d’œuvre de cet artiste qui, disait Pelagio Palagi, n’avait pas son pareil pour peindre des fresques, et pour trouver quelqu’un qui soit digne de lui, il fallait remonter jusqu’à Raphaël. Stendhal, après avoir vu la Salle du Trône, avait écrit que la France n’avait rien produit de comparable. Les éloges venaient en grande partie de ceux qui avaient vu ce qu’Appiani avait fait à l’intérieur du Palais Royal, qui n’est plus visible aujourd’hui. L’arrivée de la caricature du Louvre, restaurée spécialement pour l’exposition (pour un coût de 70 000 euros pris en charge par la société Biofer) a été saluée, à la veille de l’exposition, comme une sorte d’événement qui a fait date, avec une presse abondante qui a suivi le transport et l’installation, et dans l’enthousiasme de la municipalité. Et puis, les lunettes prêtées par Villa Carlotta resteront au Palazzo Reale de façon permanente, pour tenter de compenser au moins partiellement ce qui ne peut plus être récupéré, pour tenter de recouvrir d’un mince voile de fondation, dans la mesure du possible, une large et profonde cicatrice qui a défiguré le visage du Palazzo Reale.

La tentative est admirable et couronne une exposition complète, une exposition de redécouverte, une exposition qui a même le courage d’identifier tout le néoclassicisme milanais dans la figure d’Andrea Appiani, puisque, malgré le titre qui associe le nom de l’artiste au mouvement, le parcours n’inclut les œuvres d’aucun de ses collègues. Une exposition qui a surtout le mérite de ne pas cacher sa complexité. Peut-être cela ne suffira-t-il pas à rendre Appiani plus intéressant, pour ne pas dire plus sympathique, au public italien, mais à la décharge de tous, on peut dire que nous ne sommes pas à l’époque de la grâce classique : aujourd’hui, on préfère un Caravage ou une Artémise, on veut voir des cris, de la violence, du théâtre, du sang sur la toile. Ils veulent voir sur les tableaux ce qu’ils ne veulent pas entendre dans la vie, dans l’essence. La beauté idéale d’Appiani n’a que peu de place.

L'auteur de cet article: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.