Quasi metà di quel ch’è conservato alla Pinacoteca di Brera si deve alle idee e al gusto d’un uomo, Andrea Appiani, che s’era ben irregimentato dentro all’apparato burocratico napoleonico. Fin da subito: già dal 1796, anno dell’arrivo di Napoleone a Milano, Appiani era diventato strumento della propaganda napoleonica, artista di regime, ritrattista di corte, e poi il giorno 19 nevoso dell’anno V, ovvero l’8 gennaio 1797, era stato investito del suo primo incarico ufficiale, quello di giudice delle Belle Arti, incaricato di scegliere, si legge nei documenti del tempo, “quei monumenti che possano essere meritevoli di una eccezione nella generale abolizione delle insegne feudali e gentilizie”. Poi, nel 1802, al tempo delle spoliazioni napoleoniche, sarebbe arrivata la nomina a commissario delle Belle Arti: avrebbe dovuto scegliere, censire, classificare le opere diventate proprietà nazionale in seguito alle confische eseguite verso le chiese e le corporazioni che il regime napoleonico aveva sciolto su tutto il territorio dell’appena costituita Repubblica italiana. C’è dunque anche la mano d’Appiani su gran parte dell’odierno paesaggio culturale italiano. Ed è forse questo uno dei motivi per cui, per tanto tempo, Appiani è stato relegato all’oblio, se non apertamente liquidato come artista di poco conto: nel 1954, Paolo D’Ancona riteneva che la sua figura artistica fosse stata falsata in positivo dai suoi sostenitori, “perché si volle vedere nella sua opera unicamente una resurrezione dell’antico degna di stare a paro con quella che il David andava compiendo in Francia e, senza approfondire la diversità dei due temperamenti, si esaltò proprio dell’Appiani artista il lato suo deteriore, quello cioè che si risolve in un abile descrittivismo e in una retorica simbologia glorificatrice”. Un giudizio artistico, certo, che trovava il miglior Appiani nelle opere della produzione giovanile, con la sua eco del Correggio e del Domenichino, e che tuttavia fornisce un sunto prezioso di come il pittore milanese sia stato visto per lungo tempo.

Prima della mostra che, quest’anno, Milano dedica ad Andrea Appiani, la produzione del principale pittore neoclassico italiano era stata indagata in una sola, pionieristica occasione, tra il 1969 e il 1970: una piccola rassegna alla Galleria d’Arte Moderna di Milano, ch’era stata l’unica monografica su di lui prima dell’attuale Appiani. Il neoclassicismo a Milano, curata da Francesco Leone, Fernando Mazzocca e Domenico Piraina a Palazzo Reale, nell’Appartamento dei Principi, il luogo più adatto a ospitare una mostra su Appiani. È la seconda tappa d’una rassegna organizzata assieme al Musée national des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau, che ha ospitato l’esordio. Che questa mostra, una mostra su di un artista italiano, sia partita dalla Francia è fatto curioso fino a un certo punto, dacché l’Italia, a voler esser sinceri, non ha mai amato granché Andrea Appiani, malgrado la considerazione dei suoi contemporanei, che lo ritenevano una specie di Raffaello redivivo, soprattutto nell’affresco: Leopoldo Cicognara, per dirne uno, nel 1809 scriveva che “l’Europa non ha tra i viventi un artista che meglio riesca nella pittura a fresco del signor ca. Andrea Appiani”. Ha pesato indubbiamente il suo legame così stretto con Napoleone. Dietro alla superficie del cantore del regime si cela però la complessità dell’uomo che, ha scritto Roberto Paolo Ciardi, “era per conto proprio in una favorevole disposizione psicologica per comportarsi spregiudicatamente nei confronti dei privilegi aristocratici dell’ancien régime, quanto fornito di spirito laico per non essere impacciato da scrupoli religiosi; situazione da non sottovalutare, se si pensa che non pochi amministratori del governo napoleonico mostrarono insuperabili difficoltà non solo ad effettuare le requisizioni delle opere d’arte già di proprietà delle corporazioni religiose, ma persino ad introdursi nei luoghi di culto”. Da un lato, Appiani aveva avuto in passato i suoi momenti di scontro con gli ambienti accademici della Milano austriaca, per quanto non potesse certo dirsi artista alieno ai favori della corte. E il suo approdo all’entourage di Napoleone era stato simile, in tutto e per tutto, a quello di Jacques-Louis David, che fino al giorno della Rivoluzione francese lavorava per il re, e ch’era poi passato con la più disinvolta naturalezza, quasi di punto in bianco, a dipingere i ritratti dei rivoluzionarî. Dall’altro lato, c’è da dire che l’idea che albergava negli ambienti culturali napoleonici al tempo delle spoliazioni era quella di salvaguardare le opere, non di portarle via: il timore, certo del tutto infondato e deliberatamente esagerato, era quello di veder le folle prendersela coi simboli dei vecchi regimi, con tutto ciò che potesse rammentare l’oppressione della Chiesa e dei passati tiranni. Non era così (anzi: in tante parti d’Italia gli abitanti dei borghi e delle città cercarono di reagire ai saccheggi), ma non è detto che Appiani lo sapesse e che non fosse davvero convinto d’esser stato messo alla testa d’una missione salvifica. Fatto è che Appiani sia stato uno dei più facondi interpreti del suo tempo, tanto nei ruoli ufficiali quanto nella pittura.

I curatori della mostra di Palazzo Reale non hanno paura d’attaccare l’etichetta di “neoclassico” ad Andrea Appiani, cosa che invece i loro colleghi francesi hanno accuratamente evitato per David alla mostra che si tiene al Louvre in contemporanea a questa di Milano (uno scansamento, quello della rassegna francese, poco riuscito e anche poco approfondito, come s’è già argomentato su queste pagine). A Leone e Mazzocca, dunque, il merito di non aver voluto rifiutare caselle e definizioni che, pur coi loro limiti (si potrebbe giusto qui accennare che il neoclassicismo non è stato un movimento monolitico, ma lo stesso si potrebbe dire, del resto, per tutti i movimenti della storia dell’arte), sono peraltro utili anche per capire la portata e il valore di Appiani, e la mostra di Palazzo Reale ben ricostruisce e ben evidenzia il suo ruolo di profondo innovatore, ancor prima di quello di premier peintre di Napoleone, qualifica, questa sì, troppo riduttiva per dar conto dell’importanza d’un artista ch’è sì da tempo nel canone della nostra storia dell’arte, ma che forse non è mai stato veramente approfondito come avrebbe meritato.

Quella produzione giovanile ch’è valsa ad Appiani anche gli elogi timidi dei detrattori è tutta esplorata nella prima parte della mostra, dove i curatori hanno puntualmente indagato gli esordî dell’artista nella Milano illuminista, nella Milano di Verri e Parini (e Parini, peraltro, sarebbe diventato un buon amico di Appiani: in mostra c’è anche un paio di suoi ritratti a matita, uno di fronte e l’altro di profilo), nella Milano dei salotti borghesi dove il giovane pittore, dismesse le parrucche settecentesche (lo vediamo coi capelli scarmigliati in un autoritratto a matita assieme ad alcuni amici, inserito nella sezione dedicata all’immagine di Appiani, cui è affidato il compito d’offrire al pubblico una sorta d’introduzione alla mostra), comincia a dipingere tenendo a mente gl’insegnamenti dei suoi mentori, dei professori che aveva seguito ai corsi dell’Accademia di Brera (su tutti Giuliano Traballesi e il tirolese Martin Knoller), e soprattutto dei classici e dei pittori moderni dai quali sembrava molto più attratto. Appiani, per esempio, sviluppa una passione per il Correggio che lo porta a girare per le chiese di Parma per appuntarsi, fissarsi nella memoria tutto quello che di Correggio poteva vedere: nel 1791, a ventisette anni, scriveva a uno dei suoi maestri, Giocondo Albertolli, che s’era sentito “rapito” dagli affreschi del Correggio. Questo suo cinquecentismo mescolato al recupero di modelli classicheggianti, che produce composizioni composte, dal ritmo trattenuto e dal colorito brillante e delicato, si riverbera nelle sue prime produzioni note, tra le quali val la pena menzionare i quattro ovali con le storie di Venere che dànno avvio alla rassegna, quattro dipinti concepiti assieme, oggi conservati alla Pinacoteca di Brera, che offrono l’idea più viva della prima fase dell’arte di Appiani, ammesso che si voglia assecondare la suddivisione del letterato Francesco Reina, che fu tra i primi esegeti di Appiani e che in un suo manoscritto aveva immaginato tre periodi distinti nella carriera dell’artista: uno, caratterizzato da uno “stile [che] ha alquanto del secco”, dagli esordî fino al 1792, anno in cui Appiani è impegnato negli affreschi di San Celso a Milano, un secondo periodo del “naturale e grazioso” fin verso al 1804-1805, e infine l’ultima parte, quella del “bello ed ideale sempre accompagnato dalla grazia”. Una suddivisione sulla quale concorda lo stesso Francesco Leone, dacché è evidente che l’artista, grosso modo in concomitanza con gli affreschi di San Celso, abbia orientato i suoi indirizzi verso una pittura meno accondiscendente nei riguardi dei suoi modelli.

Per avvedersene, prima d’arrivare alla sala in cui sono esposti i disegni di San Celso, la mostra offre un confronto tra un paio di luminosi lavori a olio su rame di fine Settecento, ambedue di soggetto mitologico (Aurora e Cefalo e il Ratto di Proserpina), dove una pittura più corsiva, sciolta e spontanea serba una chiara eco secentesca, e le quattro tempere dedicate alle storie d’Europa, che sono della metà degli anni Ottanta e vennero dipinte da Appiani per Carlo Ercole Castelbarco Visconti Simonetta, marchese di Cislago, opere di rara compostezza dove tutto è calmo, misurato, dove qualunque elemento pare debba seguire una geometria calcolata, dove qualunque sentimento (la spensieratezza della scena delle ninfe che giocano col toro, o lo sgomento di Europa nella scena del rapimento, e ancora il dolore nel momento in cui Venere arriva a consolarla) pare debba rimanere trattenuto, suggerito, quasi sepolto. Certo: non che Appiani sia mai stato un artista slabbrato, smodato, caotico. S’avverte però una sorta di iato, una sensazione che si prova anche nel prosieguo del percorso, osservando la frattura, la distanza tra un’opera come la Madonna col Bambino, ritenuta opera giovanile (è, peraltro, una delle rare opere sacre di Appiani eseguite al di fuori d’una commissione per una chiesa) e gli stessi disegni per San Celso, oppure ancora i disegni e i modelli per gli affreschi di Palazzo Passalacqua o quelli per le decorazioni destinate al tempietto annesso alla residenza milanese del conte Giovanni Battista Sannazzari della Ripa, gli ultimi lavori eseguiti per la nobiltà della Milano asburgica, opere nelle quali, sotto a una patina di leggiadra levità, si nota una spontaneità che provoca movimento, che provoca una tensione.

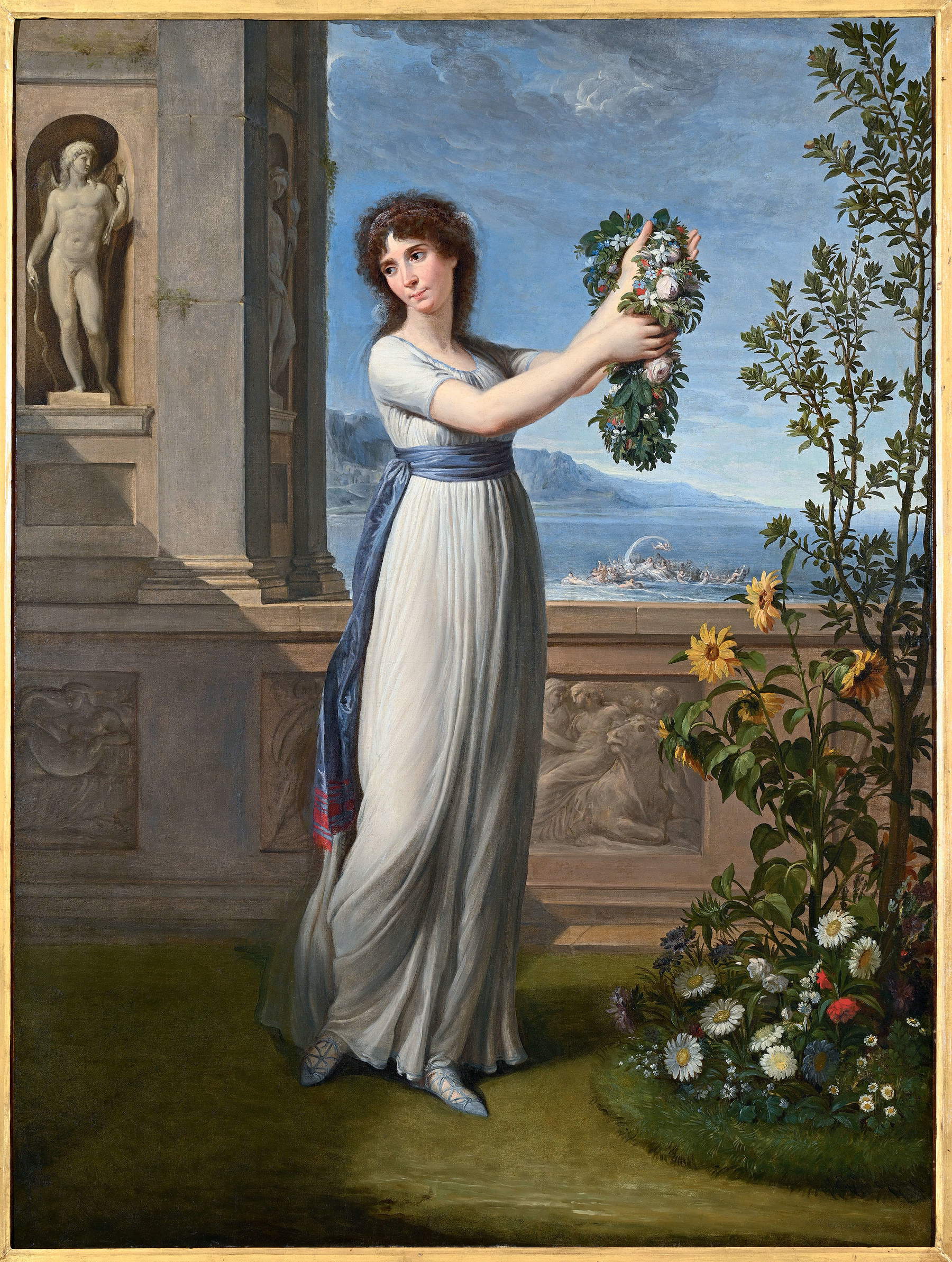

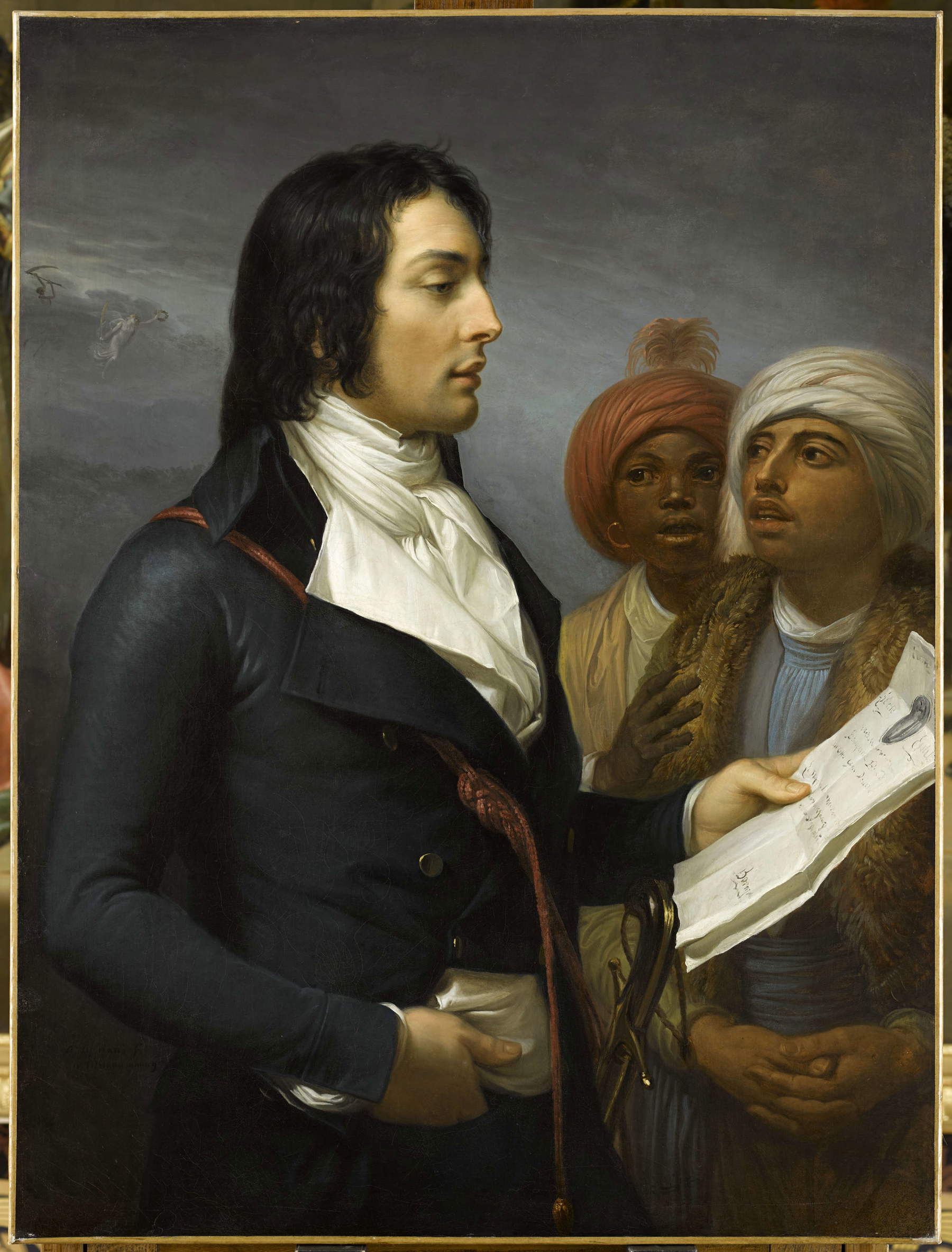

È la stessa spontaneità con la quale Appiani sarebbe diventato pittore di Napoleone. Il primo ritratto storicamente accertato del futuro imperatore è opera sua ed è esposto in mostra: Appiani lo dipinge poco dopo l’ingresso di Bonaparte a Milano, su ordine del generale Hyacinthe Despinoy, e raffigura Napoleone nelle vesti di generale dell’armata francese mentre osserva e al contempo incita il Genio della Vittoria che sta incidendo su di uno scudo di metallo le sue imprese, sullo sfondo della battaglia del Ponte di Lodi ch’è combattuta in lontananza. A Palazzo Reale, il dipinto, giunto in prestito dalla Dalmeny House di Edimburgo, è esposto a fianco di quello ch’è considerato il suo pendant, ovvero il ritratto di Joséphine de Beauharnais eseguito quando la giovane raggiunge il marito Napoleone a Milano nel luglio di quello stesso 1796. S’avverte, anche qui, uno scarto qualitativo: il ritratto di Joséphine appare meno stereotipato, più monumentale, più animato (il taglio diagonale di luce sulla sinistra è uno degli elementi più interessanti di tutta la ritrattistica di Appiani), più vivo, probabilmente perché Appiani ebbe più tempo per pensarlo e finirlo, al contrario del ritratto di Napoleone che invece venne eseguito quasi in real time.

L’Appiani pittore di Napoleone e poi, dal 7 giugno 1805, ufficialmente nominato Premier peintre è, essenzialmente, un ritrattista: è questo il genere in cui ha raggiunto alcuni dei vertici della sua produzione, sebbene con una qualità diversa rispetto a quella dei ritrattisti francesi. Appiani è sempre stato un artista più aggraziato e meno descrittivo rispetto agli altri pittori di Napoleone, e forse questa sua continua ricerca di “bello ideale” lo ha penalizzato (parte della critica lo ha considerato pittore meno interessante d’un David o anche d’un Gros o d’un Gérard). Ci sono inevitabilmente dei pezzi che appaiono più convenzionali di altri (si vedano per esempio i due ritratti di Francesco Melzi d’Eril), ma anche quando sembra più fermo rispetto a un David, Appiani sta cercando una sintesi tra il nuovo e l’antico. E la sua ritrattistica tocca pertanto vette che ad altri sono precluse. Il ritratto di Fortunée Hamelin, per esempio, è una moderna e vivace traduzione della Gioconda. Quello di Giuseppina Grassini è animato, come accadeva nella ritrattistica secentesca, da un episodio che si scorge in lontananza e che si fa probabilmente allegoria dell’amore tra Napoleone e la cantante, ch’è peraltro colta in una posa pressoché identica a quella della Flora di Bernardino Luini della Royal Collection. Alcuni ritratti trasmettono il temperamento del personaggio con somma economia di mezzi: accade, per esempio, nel ritratto di Napoleone come presidente della Repubblica italiana, o ancor meglio nel ritratto del conte Teodoro Lechi che mostra uno degli sguardi più vivi e profondi della ritrattistica di Appiani. Persino un dipinto postumo come il ritratto del generale Desaix evita l’omologazione a una produzione convenzionale. Ci sono poi soluzioni insolite, come nel ritratto di Francesca Milesi Traversi, inedito: la donna è girata di schiena ed è colta mentre si volge verso il riguardante dopo aver evidentemente contemplato un vasto paesaggio montuoso. E c’è poi una ritrattistica ufficiale di grande formato ch’è vicina a quella dei contemporanei francesi: è il caso, per esempio, del ritratto di Giuseppe Arborio di Gattinara, ministro dell’interno del Regno d’Italia, o di Achille Fontanelli, ministro della guerra e della marina (quello di Fontanelli è uno degli ultimi lavori di Appiani, eseguito nel 1813, l’anno in cui viene colpito da un ictus che gli avrebbe impedito di continuare a lavorare). Sono immagini idealizzate, sicuramente: in tutte però è dato trovare, scrive Fernando Mazzocca, “quella naturalezza che sarà sempre distintiva della ritrattistica di Appiani e che salva queste immagini dalla retorica”. Ed è stata questa naturalezza, unita a una mediazione tra l’istanza di fedeltà, per quanto idealizzata, al soggetto reale e il ricorso al modello classico, ad aver fatto di Appiani il più rilevante ritrattista del neoclassicismo italiano. “Più che all’antico”, prosegue Mazzocca, “egli pare ispirarsi a un ‘vero’ derivato da un rapporto probabilmente diretto coi suoi modelli e a un legame col genio locale che lo portò a richiamarsi agli amati Leonardo e Luini, così come a Correggio e Parmigianino”.

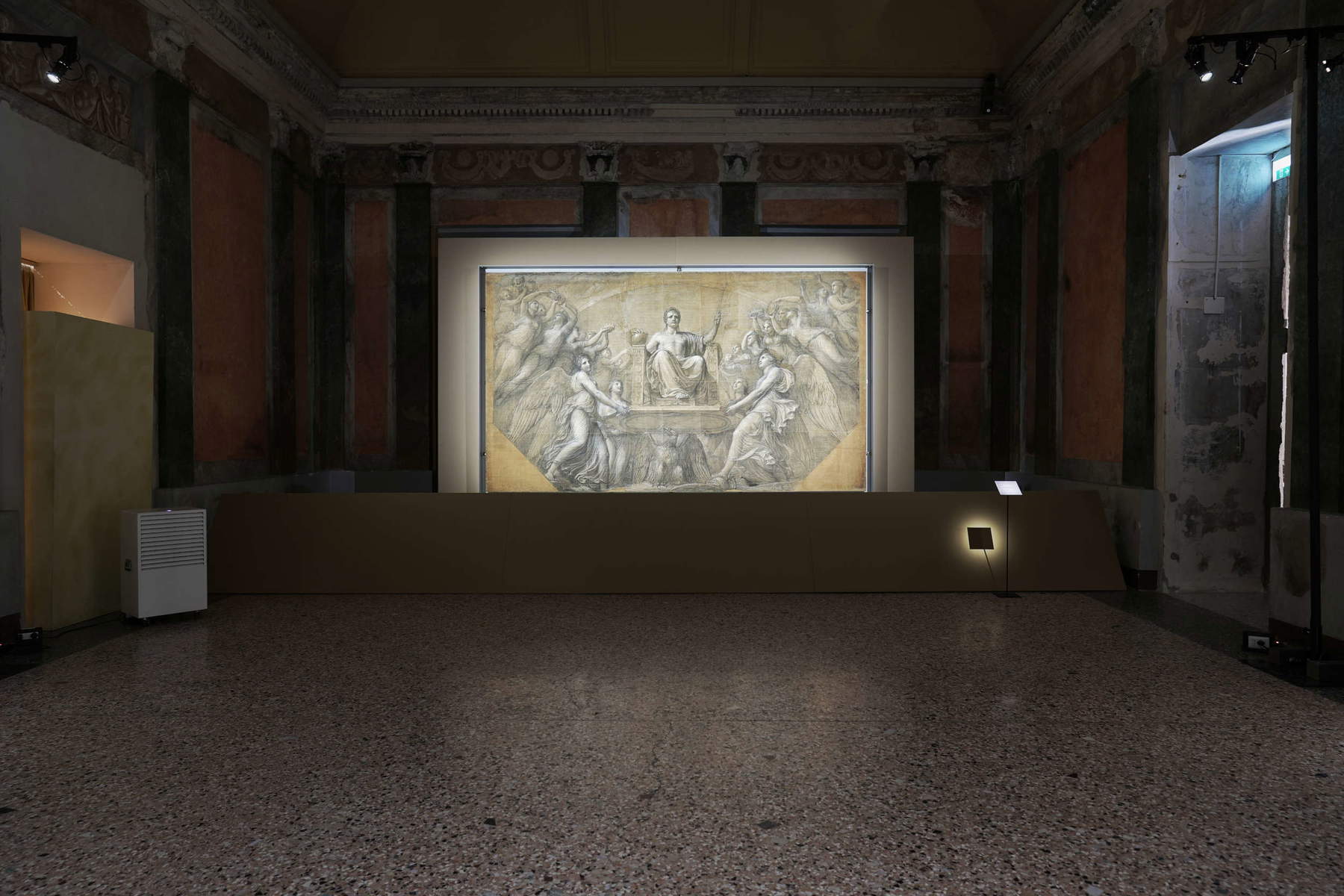

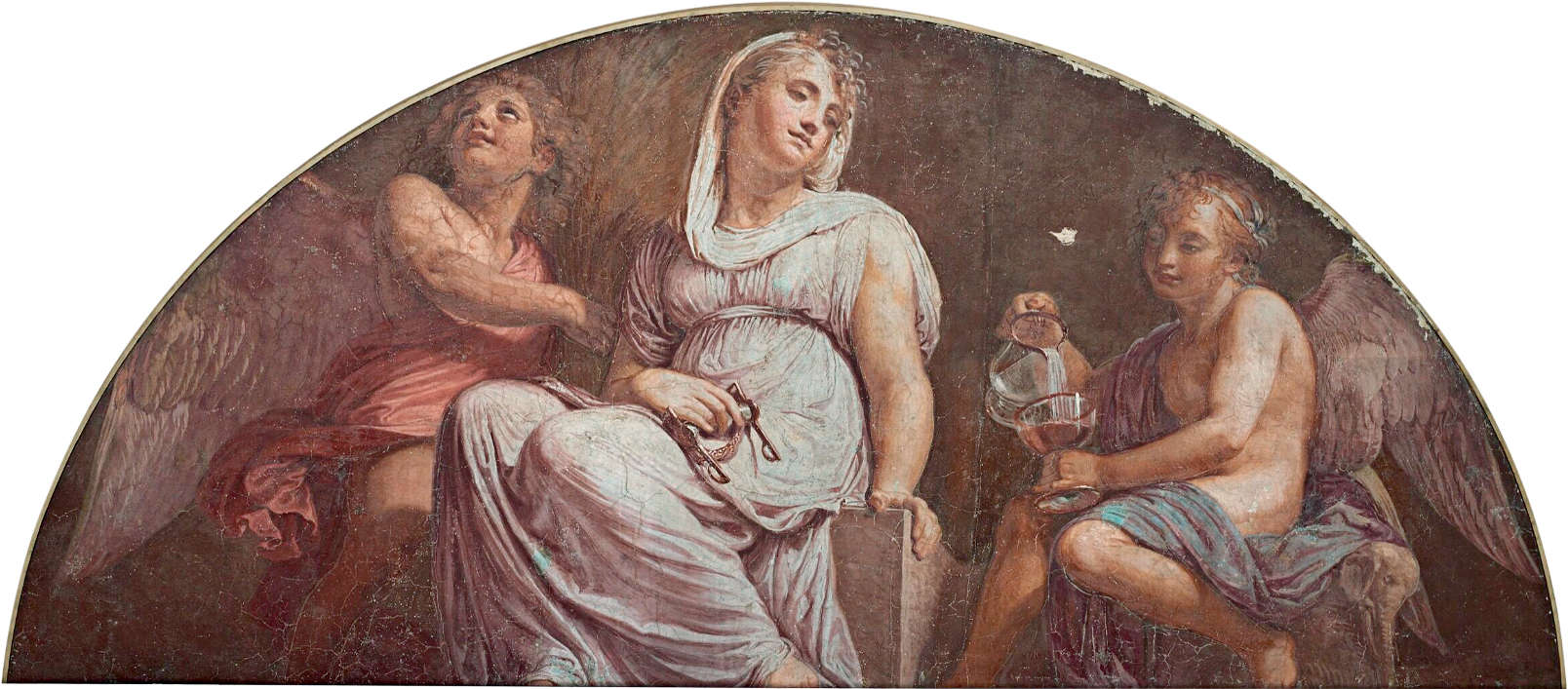

Il percorso di visita s’avvia alla chiusura mostrando alcuni degli esiti più felici dell’ultimo terzo della carriera del “pittore delle Grazie”: spiccano le due tele che facevano parte d’un ciclo incompiuto sugli amori tra Giove e Giunone, destinato proprio a Palazzo Reale. I due dipinti sarebbero rimasti poi nelle disponibilità degli eredi di Appiani, e oggi sono uno alla Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia e l’altro in collezione privata. Per Francesco Leone questi due dipinti sono da considerare, assieme al Parnaso affrescato alla Villa Reale di Monza, il “testamento estetico” della pittura di Appiani che tocca qui il culmine della fase della sua produzione in cui, scrive il curatore “la grazia e il naturale venivano proiettati in una dimensione aulica che rispondeva ai canoni del bello ideale ispirati dalla statuaria antica”. E sono anche, si potrebbe dire, il trait d’union con le ultime due sale, che sono tutte dedicate alle imprese di Appiani in Palazzo Reale, che proprio in virtù di questo suo forte legame col pittore non poteva ch’essere il luogo più adatto ad accogliere una grande mostra su di lui. Quello che Appiani aveva dipinto per il palazzo è andato purtroppo irrimediabilmente perduto durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale: sono andati quasi totalmente distrutti gli affreschi realizzati nel 1805 per la Sala del Trono, e si è perso per intero il ciclo dei Fasti di Napoleone, la straordinaria sequenza di tele dipinte in grisaille per la Sala delle Cariatidi tra il 1800 e il 1807 per celebrare le imprese del primo console durante la campagna d’Italia. Si sarebbero potuti salvare, dal momento che erano tele di facile trasporto, tant’è che nel 1815, quando gli austriaci tornarono a Milano, furono immediatamente rimosse dalla Sala delle Cariatidi, e vennero poi nuovamente installate nel 1860, dopo l’ingresso a Milano di Vittorio Emanuele II, che aveva voluto omaggiare gli alleati francesi facendo rimettere al suo posto il fregio di Appiani. Si sarebbero potuti salvare, ma non è stato fatto: nel catalogo della mostra, Simone Percacciolo ripercorre con dovizia di dettagli le vicende del 1943, quando Gino Chierici, allora soprintendente di Milano, predispose un efficace piano di salvaguardia delle opere che si potevano spostare, riuscendo così a proteggere gran parte del patrimonio di Palazzo Reale e stabilendo un modello che sarebbe stato poi adottato anche su scala nazionale. Il piano tuttavia non ricomprendeva i Fasti, che rimasero nella Sala delle Cariatidi e vennero dunque inceneriti durante i bombardamenti: “il mancato salvataggio dei Fasti”, scrive Percacciolo, “rappresenta dunque una stridente anomalia, ancora oggi priva di una spiegazione definitiva. Chissà che questa lunga e travagliata vicenda, intrecciata alla storia stessa della tutela del patrimonio italiano, non riservi ancora inattese e stupefacenti sorprese, capaci di fare luce sulla sorte delle opere di Appiani e sulle scelte e le priorità che guidarono le strategie di protezione in un’epoca drammatica per l’Europa e per il patrimonio culturale”. L’ultima parte della mostra è dedicata, dunque, ai fantasmi di quello che non c’è più. Dapprima il visitatore troverà i resti: nella sala dov’è stabilmente esposto il centrotavola dell’Incoronazione, il sontuoso lavoro del mosaicista romano Giacomo Raffaelli eseguito su commissione di Melzi d’Eril in occasione della cena per festeggiare l’incoronazione di Napoleone come re d’Italia, si trovano le quattro allegorie della virtù cardinali che un tempo decoravano la sala del Trono e accompagnavano l’effigie del re assiso sul suo scranno, e che sono gli unici frammenti superstiti dell’apparato decorativo (oggi sono conservati alla Villa Carlotta di Tremezzina). Poi, ecco dal Louvre l’imponente cartone preparatorio, lungo quasi cinque metri, per la volta della Sala del Trono, opera glorificatrice, solenne, in cui Appiani, pur dentro a tanta soverchieria retorica, “non si discosta”, scrivono Corisande Evesque e Rémi Cariel, “dalla fluidità del proprio stile e assegna una significativa prevalenza all’elemento femminile attraverso le figure allegoriche delle Vittorie e delle Ore dipinte sugli angoli della volta”. Accanto, i disegni per la Sala della Lanterna di Palazzo Reale, che doveva esser decorata con immagini di episodî di virtù dell’antichità. Infine, nella Sala delle Cariatidi, per la mostra è stato riprodotto fedelmente, con stampe su tela in scala uno a uno, l’intero fregio dei Fasti, perché fortunatamente si sono conservate le fotografie scattate prima che le bombe piovessero sui soffitti di Palazzo Reale: l’effetto, dunque, è quello di trovarsi di nuovo in mezzo all’apparato progettato da Appiani, che pure in un’opera dal tono così smaccatamente celebrativo aveva cercato d’offrire una soluzione sua, una mediazione tra le esigenze della propaganda del tempo, che aveva bisogno d’immagini moderne e riconoscibili, e l’adesione a un modello che s’ispirava invece ai fregi della classicità romana, all’andamento e al ritmo dei rilievi antichi, delle colonne romane: ne era sortita un’opera dove il racconto delle battaglie di Napoleone e la retorica delle allegorie si dispiegava in un insieme vivido, armonico, idealizzato ma al contempo movimentato, se non addirittura concitato.

La fama di Appiani è stata sicuramente condizionata anche dalla perdita di quello che di lui si poteva ammirare dentro Palazzo Reale: al disinteresse verso la stagione che l’ha visto primeggiare s’è aggiunta la distruzione di quello che aveva lasciato nel luogo ch’era stato il simbolo del potere napoleonico e che oggi è poco più che un ombra di come appariva ai tempi di Appiani. Non abbiamo più i suoi capolavori, non abbiamo più quello che aveva dipinto per le sale della reggia, non abbiamo più i capidopera di quell’artista che, diceva Pelagio Palagi, non aveva eguali come affrescatore, e per trovare qualcuno degno di stargli accanto toccava tornare indietro fino a Raffaello. Stendhal, dopo aver visto la Sala del Trono, aveva scritto che la Francia non aveva prodotto niente di comparabile. Gran parte degli elogi erano arrivati da chi aveva visto quello che Appiani aveva fatto dentro Palazzo Reale, e che oggi non è più possibile vedere. L’arrivo del cartone dal Louvre, restaurato appositamente per la mostra (con una spesa da 70mila euro coperta dall’azienda Biofer) è stato salutato, alla vigilia della mostra, come una sorta d’evento epocale, con tanto di stampa a seguire il trasporto e l’installazione e tra gli entusiasmi della giunta comunale. E poi, le lunette prestate da Villa Carlotta rimarranno a Palazzo Reale in pianta stabile, per cercare di risarcire almeno in parte quello che non si può più recuperare, per tentare di coprire con un sottile velo di fondotinta, per quanto possibile, una cicatrice ampia, profonda, che ha sfigurato il volto di Palazzo Reale.

Il tentativo è ammirevole, e corona una mostra completa, una mostra di riscoperta, una mostra che ha financo il coraggio d’identificare il neoclassicismo milanese tutto nella figura di Andrea Appiani, dacché, malgrado il titolo che accosta il nome dell’artista al movimento, nel percorso non figurano opere di suoi colleghi. Una mostra che, soprattutto, ha il merito di non nascondere la complessità. Forse non sarà sufficiente a rendere Appiani più interessante, non diciamo più simpatico, al pubblico italiano, ma a discolpa di tutti si potrebbe dire che i nostri non sono tempi di grazia classica: oggi la gente preferisce un Caravaggio o un’Artemisia, vuol vedere sulle tele gli urli, la violenza, il teatro, il sangue. Vuol vedere sui dipinti quello di cui non vuol sentir parlare nella vita, in sostanza. Per il bello ideale di Appiani c’è poco spazio.

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.