Fast die Hälfte der in der Pinakothek Brera aufbewahrten Werke geht auf die Ideen und den Geschmack eines Mannes zurück, Andrea Appiani, der im napoleonischen Bürokratieapparat gut reglementiert war. Von Anfang an: Bereits 1796, im Jahr der Ankunft Napoleons in Mailand, war Appiani ein Instrument der napoleonischen Propaganda, ein Künstler des Regimes, ein Hofporträtist, und dann, am 19. verschneiten Tag des Jahres V, d.h. amSchneetag des Jahres V, d.h. am 8. Januar 1797, erhielt er sein erstes offizielles Amt, das des Richters der Schönen Künste, der, wie es in den Dokumenten jener Zeit heißt, “die Denkmäler auswählt, die bei der allgemeinen Abschaffung der feudalen und adeligen Insignien eine Ausnahme bilden könnten”. Im Jahr 1802, zur Zeit der napoleonischen Enteignungen, wurde er dann zum Kommissar der Schönen Künste ernannt: Er sollte die Werke auswählen, erfassen und klassifizieren, die nach der Beschlagnahmung der Kirchen und Zünfte, die das napoleonische Regime auf dem gesamten Gebiet der neu gegründeten Italienischen Republik aufgelöst hatte, zu Staatseigentum geworden waren. Ein Großteil der heutigen italienischen Kulturlandschaft ist also auch von Appianis Handschrift geprägt. Dies ist vielleicht einer der Gründe, warum Appiani lange Zeit in Vergessenheit geriet, wenn er nicht sogar offen als unbedeutender Künstler abgetan wurde: Paolo D’Ancona war 1954 der Meinung, dass seine künstlerische Gestalt von seinen Anhängern regelrecht verzerrt worden sei, “weil sie in seinem Werk nur eine Auferstehung desSie wollten in seinem Werk nur eine Auferstehung der Kunst sehen, die derjenigen, die David in Frankreich vollbrachte, ebenbürtig war, und ohne auf die Verschiedenheit der beiden Temperamente einzugehen, wurde die abschreckende Seite des Künstlers Appiani hervorgehoben, d.h. die Seite, die sich in einem geschickten Deskriptivismus und einer verherrlichenden rhetorischen Symbolik auflöst”. Ein künstlerisches Urteil, das Appiani in den Werken seiner jugendlichen Produktion mit Anklängen an Correggio und Domenichino am besten fand und das dennoch einen wertvollen Überblick über die Sichtweise des Mailänder Malers für eine lange Zeit bietet.

Vor der Ausstellung, die Mailand in diesem Jahr Andrea Appiani widmet, wurde das Schaffen des bedeutendsten neoklassizistischen Malers Italiens nur bei einer einzigen bahnbrechenden Gelegenheit zwischen 1969 und 1970 untersucht: einer kleinen Ausstellung in der Galleria d’Arte Moderna in Mailand, die die einzige monografische Ausstellung über ihn vor der aktuellen Appiani. Neoklassizismus in Mailand, kuratiert von Francesco Leone, Fernando Mazzocca und Domenico Piraina im Palazzo Reale, im Appartamento dei Principi, dem geeignetsten Ort für eine Ausstellung über Appiani. Es handelt sich um die zweite Etappe einer Ausstellung, die in Zusammenarbeit mit dem Musée national des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau organisiert wurde, das die erste Ausstellung ausgerichtet hat. Die Tatsache, dass diese Ausstellung, die einem italienischen Künstler gewidmet ist, in Frankreich beginnt, ist in gewisser Weise kurios, da Italien, um ehrlich zu sein, Andrea Appiani nie wirklich mochte, trotz der Überlegungen seiner Zeitgenossen, die ihn als eine Art wiederbelebten Raffael betrachteten, insbesondere in der Freskomalerei: Leopoldo Cicognara zum Beispiel schrieb 1809: “Europa hat unter den Lebenden keinen Künstler, dem die Freskenmalerei besser gelingt als Signor ca. Andrea Appiani”. Seine enge Verbindung zu Napoleon spielte dabei zweifellos eine Rolle. Hinter der Oberfläche des Kantors des Regimes verbirgt sich jedoch die Komplexität eines Mannes, der, wie Roberto Paolo Ciardi schreibt, "sowohl eine günstige psychologische Veranlagung für ein skrupelloses Verhalten gegenüber den aristokratischen Privilegien desancien réEine Situation, die nicht zu unterschätzen ist, wenn man bedenkt, dass nicht wenige Verwaltungsbeamte der napoleonischen Regierung unüberwindliche Schwierigkeiten hatten, nicht nur Kunstwerke zu beschlagnahmen, die sich bereits im Besitz religiöser Zünfte befanden, sondern sogar in Gotteshäuser einzubrechen". Einerseits war Appiani in der Vergangenheit immer wieder mit den akademischen Kreisen des österreichischen Mailand aneinandergeraten, andererseits konnte er nicht behaupten, ein Künstler zu sein, dem die Gunst des Hofes fremd war. Und seine Ankunft imGefolge Napoleons ähnelte in jeder Hinsicht der von Jacques-Louis David, der bis zum Tag der Französischen Revolution für den König gearbeitet hatte und dann fast aus heiterem Himmel dazu überging, Porträts von Revolutionären zu malen. Andererseits muss gesagt werden, dass es in den napoleonischen Kulturkreisen zur Zeit der Enteignungen darum ging, die Werke zu schützen, nicht sie zu beseitigen: Die sicherlich völlig unbegründete und bewusst übertriebene Befürchtung war, dass sich die Massen auf die Symbole der alten Regime stürzen würden, auf alles, was sie an die Unterdrückung durch die Kirche und die vergangenen Tyrannen erinnern könnte. Dies war nicht der Fall (im Gegenteil: in vielen Teilen Italiens versuchten die Bewohner der Dörfer und Städte, auf die Plünderungen zu reagieren), aber es ist nicht sicher, dass Appiani dies wusste und dass er nicht wirklich davon überzeugt war, dass er an die Spitze einer Rettungsmission gestellt worden war. Tatsache ist, dass Appiani einer der umstrittensten Interpreten seiner Zeit war, sowohl in offiziellen Funktionen als auch in der Malerei.

Die Kuratoren der Ausstellung im Palazzo Reale scheuen sich nicht, Andrea Appiani das Etikett “neoklassizistisch” anzuheften, was ihre französischen Kollegen bei der Ausstellung im Louvre, die zeitgleich mit dieser in Mailand stattfand, sorgfältig vermieden haben (ein Ausweichen, das der französischen Ausstellung, die nicht sehr erfolgreich und auch nicht sehr gründlich war, wie auf diesen Seiten bereits dargelegt wurde). Das Verdienst von Leone und Mazzocca besteht also darin, keine Schubladen und Definitionen ablehnen zu wollen, die trotz ihrer Begrenztheit (man könnte hier nur erwähnen, dass der Neoklassizismus keine monolithische Bewegung war, aber das Gleiche könnte man für alle Bewegungen in der Kunstgeschichte sagen), dennoch nützlich für das Verständnis der Kunstgeschichte sind.Die Ausstellung im Palazzo Reale rekonstruiert und unterstreicht seine Rolle als tief greifender Erneuerer, noch vor der des “premier peintre” von Napoleon, eine Qualifizierung, die allerdings zu kurz greift, um der Bedeutung seines Werks gerecht zu werden.Diese Qualifikation ist zu kurz gegriffen, um der Bedeutung eines Künstlers gerecht zu werden, der seit langem zum Kanon unserer Kunstgeschichte gehört, der aber vielleicht nie wirklich so erforscht wurde, wie er es verdient hätte.

Diese jugendliche Produktion, die Appiani sogar das zaghafte Lob seiner Kritiker einbrachte, wird im ersten Teil der Ausstellung erforscht, in dem die Kuratoren die Anfänge des Künstlers im Mailand der Aufklärung, im Mailand von Verri und Parini (Parini wurde übrigens ein guter Freund von Appiani), im Mailand der Aufklärung und im Mailand des Neoklassizismus untersucht haben: In der Ausstellung sind auch einige Bleistiftporträts von ihm zu sehen, eines von vorne und eines im Profil), im Mailand der bürgerlichen Salons, wo der junge Maler seine Perücken aus dem 18. Jahrhunderts (wir sehen ihn in der Sektion, die dem Bild von Appiani gewidmet ist und dem Publikum eine Art Einführung in die Ausstellung bietet). Er begann zu malen, indem er sich an den Lehren seiner Mentoren orientierte, an den Professoren, denen er in den Kursen an der Akademie von Brera gefolgt war (vor allem Giuseppe Traballesi und der Tiroler Martin Knoller), und vor allem an den Klassikern und den modernen Malern, zu denen er sich viel mehr hingezogen fühlte. So entwickelt Appiani eine Leidenschaft für Correggio, die ihn dazu veranlasst, die Kirchen von Parma zu bereisen, um alles, was er von Correggio sehen kann, zu notieren und in seinem Gedächtnis zu verankern: 1791, im Alter von siebenundzwanzig Jahren, schreibt er an einen seiner Meister, Giocondo Albertolli, dass er sich von den Fresken Correggios “hingerissen” gefühlt habe. Jahrhundert, das sich mit der Wiederbelebung klassischer Vorbilder vermischte und komponierte Kompositionen mit verhaltenem Rhythmus und leuchtender, zarter Farbgebung hervorbrachte, klingt in seinen frühesten bekannten Werken nach, von denen die vier Ovale mit Venusgeschichten, die die Ausstellung eröffnen, erwähnenswert sind.Diese vier Gemälde, die zusammen konzipiert wurden und heute in der Pinacoteca di Brera aufbewahrt werden, bieten die anschaulichste Vorstellung von der ersten Phase der Kunst Appianis, wenn man der Einteilung des Literaten Francesco Reina folgt, der einer der ersten Exegeten Appianis war und der in einem seiner Manuskripte drei verschiedene Perioden in der Karriere des Künstlers vorstellte: eine, die durch einen “Stil [gekennzeichnet ist], der etwas vom Trockenen hat”, von den Anfängen bis 1792, dem Jahr, in dem Appiani mit den Fresken von San Celso in Mailand beschäftigt war, eine zweite Periode des “Natürlichen und Anmutigen” bis etwa 1804-1805, und schließlich der letzte Teil, der des “Schönen und Idealen, immer begleitet von Anmut”. Eine Unterteilung, der Francesco Leone selbst zustimmt, denn es ist offensichtlich, dass der Künstler mehr oder weniger zeitgleich mit den Fresken von San Celso seine Richtung auf eine Malerei ausrichtete, die sich weniger an seinen Vorbildern orientierte.

Um dies zu veranschaulichen, bietet die Ausstellung vor dem Saal, in dem die Zeichnungen von San Celso ausgestellt sind, einen Vergleich zwischen einem Paar leuchtender Öl-auf-Kupfer-Arbeiten vom Ende des 18. Jahrhunderts, beide mit mythologischen Themen(Aurora und Cephalus und die Vergewaltigung der Proserpina), wo ein kursiverer, lockerer und spontanerer Malstil ein klares Echo des 17. Jahrhunderts aufweist, und den vier Tempera-Gemälden, die den Geschichten Europas gewidmet sind, die aus der Mitte der 18. 1980er Jahre und wurden von Appiani für Carlo Ercole Castelbarco Visconti Simonetta, Markgraf von Cislago, gemalt, Werke von seltener Gelassenheit, wo alles wo alles ruhig und gemessen ist, wo jedes Element einer kalkulierten Geometrie zu folgen scheint, wo jedes Gefühl (die Unbeschwertheit der Szene der Nymphen, die mit dem Stier spielen, oder die Bestürzung Europas in der Entführungsszene, und wiederum der Schmerz, wenn Venus kommt, um sie zu trösten) zurückhaltend, angedeutet, fast verschüttet zu bleiben scheint. Natürlich ist es nicht so, dass Appiani jemals ein schlampiger, unmäßiger, chaotischer Künstler war. Es gibt jedoch eine Art Hiatus, eine Empfindung, die auch im weiteren Verlauf des Rundgangs spürbar wird, wenn man den Bruch, den Abstand zwischen einem Werk wie der Madonna mit Kind, das als Jugendwerk gilt (es ist im Übrigen eines der wenigen sakralen Werke Appianis, die nicht im Auftrag einer Kirche gemalt wurden) und dem(es handelt sich um eines der wenigen sakralen Werke, die Appiani außerhalb eines kirchlichen Auftrags gemalt hat) und denselben Zeichnungen für San Celso, oder den Zeichnungen und Modellen für die Fresken im Palazzo Passalacqua oder denen für die Dekorationen, die für den kleinen Tempel bestimmt waren, der an die Mailänder Residenz des Grafen Giovanni Battista Sannazzari della Ripa angebaut war, den letzten Werken, die für den Adel des habsburgischen Mailands ausgeführt wurden, Werke, in denen man unter einer Patina anmutiger Leichtigkeit eine Spontaneität bemerkt, die Bewegung provoziert, die Spannung hervorruft.

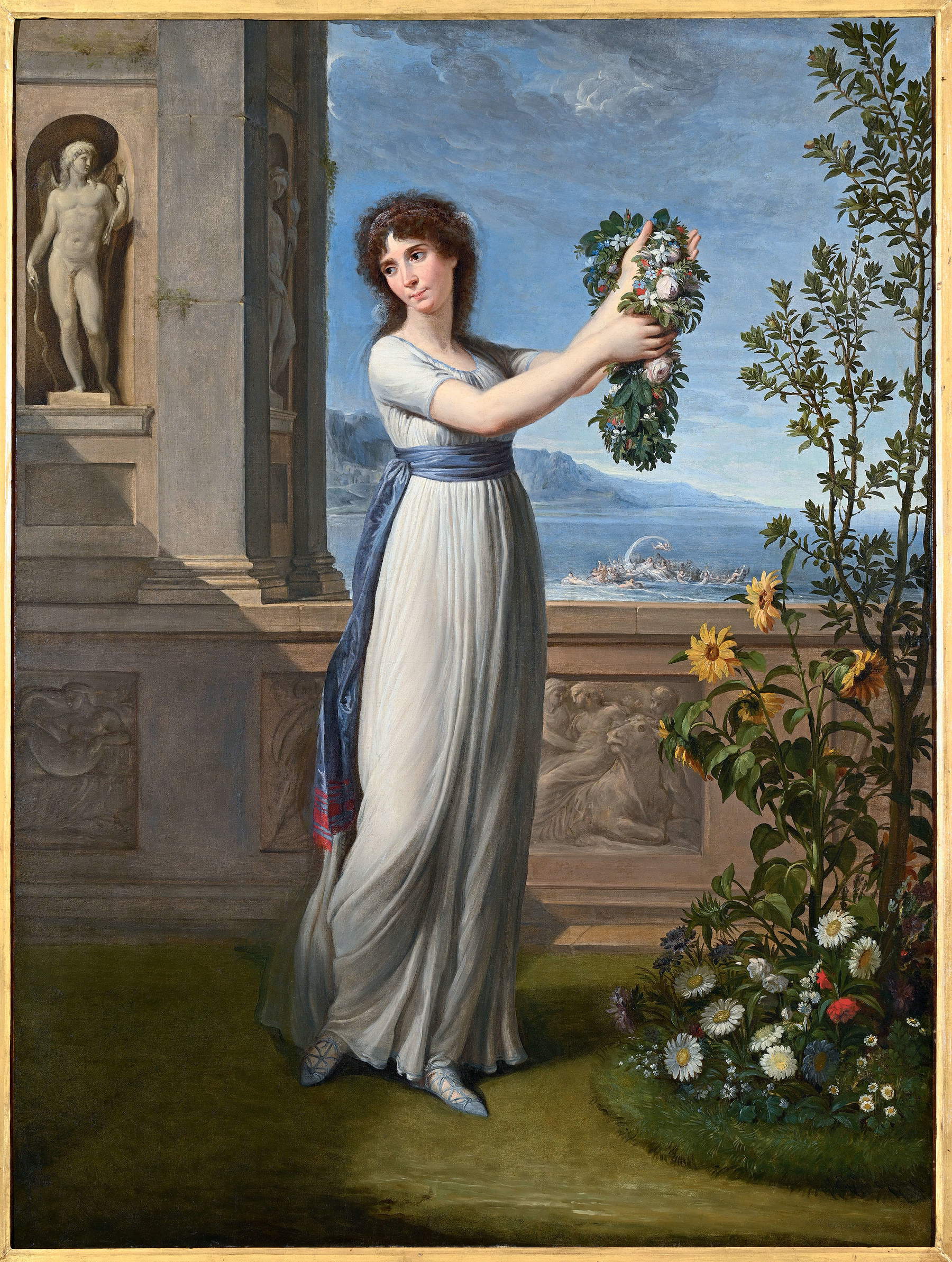

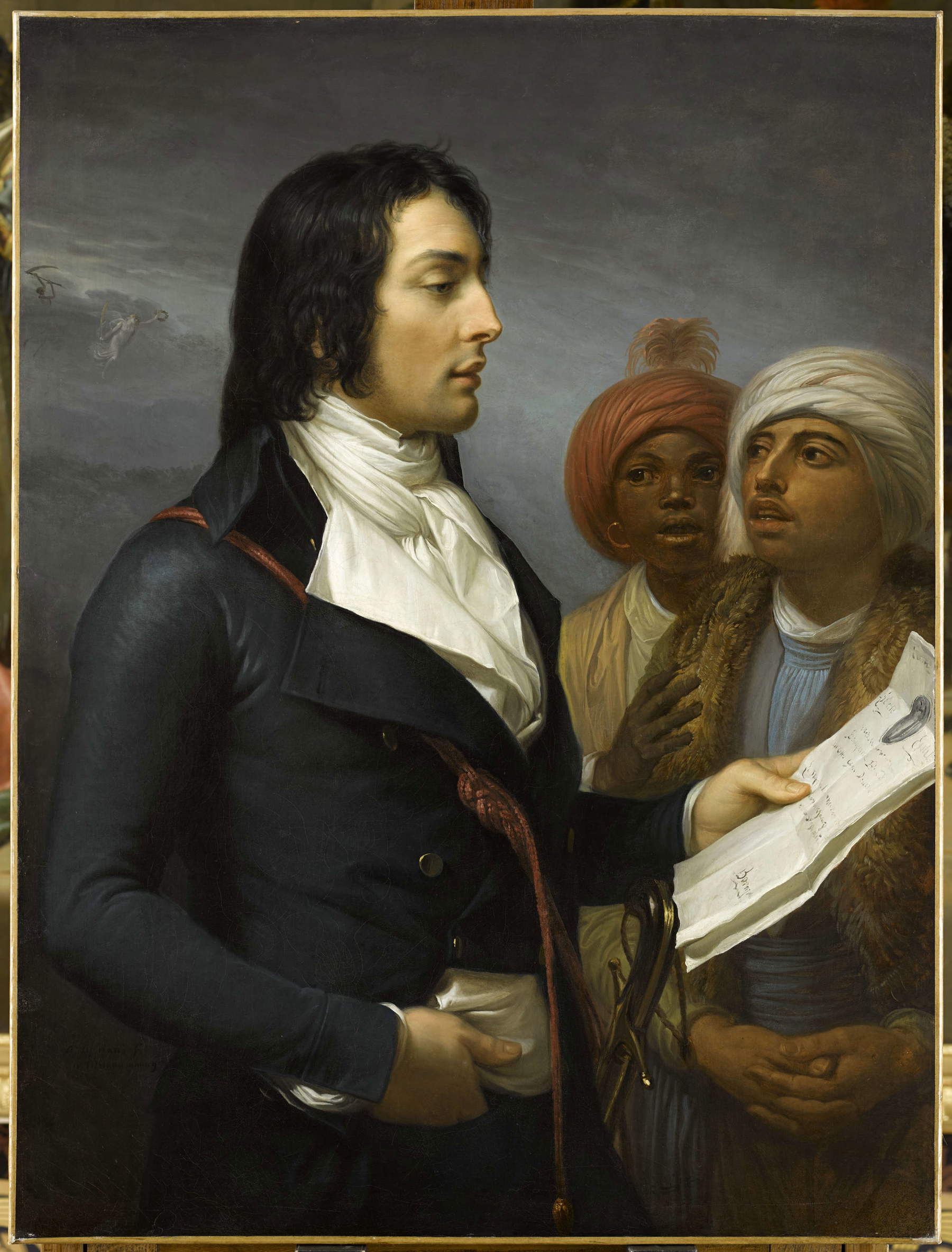

Dies ist die gleiche Spontaneität, mit der Appiani zum Maler Napoleons werden sollte. Das erste historisch gesicherte Porträt des zukünftigen Kaisers ist sein Werk und wird in der Ausstellung gezeigt: Appiani malte es kurz nach dem Einzug Bonapartes in Mailand im Auftrag des Generals Hyacinthe Despinoy und zeigt Napoleon in der Gestalt des Generals der französischen Armee, wie er den Genius des Siegers, der seine Heldentaten in ein Metallschild eingraviert, vor dem Hintergrund der in der Ferne stattfindenden Schlacht von Ponte di Lodi beobachtet und gleichzeitig anspornt. Im Palazzo Reale wird das Gemälde, das eine Leihgabe des Dalmeny House in Edinburgh ist, neben seinem Pendant ausgestellt, dem Porträt von Joséphine de Beauharnais, das sie im Juli 1796 in Mailand mit ihrem Mann Napoleon gemalt hat. Auch hier ist ein qualitativer Unterschied festzustellen: Das Porträt von Joséphine wirkt weniger stereotyp, monumentaler, lebendiger (der diagonale Lichtschnitt auf der linken Seite ist eines der interessantesten Elemente in allen Porträts von Appiani), lebendiger, wahrscheinlich weil Appiani mehr Zeit zum Nachdenken und zur Fertigstellung hatte, im Gegensatz zu dem Porträt von Napoleon, das fast in Echtzeit ausgeführt wurde.

Appiani, der Maler Napoleons und ab dem 7. Juni 1805 offiziell zum Premier peintre ernannt wurde, ist im Wesentlichen ein Porträtmaler: Dies ist das Genre, in dem er einige der Höhepunkte seines Schaffens erreichte, wenn auch mit einer anderen Qualität als die der französischen Porträtmaler. Appiani war immer ein anmutigerer und weniger anschaulicher Künstler als die anderen Maler Napoleons, und vielleicht hat ihn diese ständige Suche nach der “idealen Schönheit” benachteiligt (einige Kritiker hielten ihn für einen weniger interessanten Maler als einen David oder sogar einen Gros oder Gérard). Unvermeidlich gibt es einige Werke, die konventioneller erscheinen als andere (siehe zum Beispiel die beiden Porträts von Francesco Melzi d’Eril), aber selbst wenn er nüchterner erscheint als ein David, sucht Appiani nach einer Synthese von Neuem und Antiken. Seine Porträts erreichen daher Höhen, die anderen verwehrt bleiben. Das Porträt von Fortunée Hamelin zum Beispiel ist eine moderne und lebendige Übersetzung der Mona Lisa. Jahrhunderts durch eine Episode in der Ferne belebt, die wahrscheinlich eine Allegorie auf die Liebe zwischen Napoleon und der Sängerin ist, die im Übrigen in einer fast identischen Pose wie die Flora von Bernardino Luini in der Königlichen Sammlung abgebildet ist. Einige Porträts vermitteln das Temperament der Figur mit äußerst sparsamen Mitteln: Dies ist zum Beispiel der Fall bei dem Porträt Napoleons als Präsident der Italienischen Republik oder noch besser bei dem Porträt des Grafen Teodoro Lechi, das einen der lebendigsten und tiefgründigsten Blicke in Appianis Porträtkunst zeigt. Selbst ein posthumes Gemälde wie das Porträt des Generals Desaix vermeidet die Angleichung an die konventionelle Produktion. Es gibt auch ungewöhnliche Lösungen, wie das bisher unveröffentlichte Porträt von Francesca Milesi Traversi: Die Frau ist von hinten aufgenommen und wird eingefangen, als sie sich dem Motiv zuwendet, nachdem sie offensichtlich eine weite Gebirgslandschaft betrachtet hat. Und es gibt auch ein großformatiges offizielles Porträtgemälde, das dem der französischen Zeitgenossen nahe kommt: Dies gilt beispielsweise für das Porträt von Giuseppe Arborio di Gattinara, Innenminister des Königreichs Italien, oder von Achille Fontanelli, Kriegs- und Marineminister (das Porträt von Fontanelli ist eines der letzten Werke Appianis, das 1813 entstand, in dem Jahr, in dem er von einem Schlaganfall getroffen wurde, der ihn daran hinderte, weiter zu arbeiten). Sicherlich handelt es sich um idealisierte Bilder, aber in allen findet man, wie Fernando Mazzocca schreibt, “jene Natürlichkeit, die Appianis Porträts immer auszeichnen wird und die diese Bilder vor der Rhetorik bewahrt”. Und es war diese Natürlichkeit, verbunden mit einer Vermittlung zwischen der, wenn auch idealisierten, Treue zum realen Subjekt und dem Rückgriff auf das klassische Modell, die Appiani zum bedeutendsten Porträtmaler des italienischen Neoklassizismus machte. “Mehr als von der Antike”, fährt Mazzocca fort, “scheint er sich von einer ’Wahrheit’ inspirieren zu lassen, die sich aus einer wahrscheinlich direkten Beziehung zu seinen Modellen und einer Verbindung mit dem lokalen Genie ergibt, die ihn dazu brachte, sich auf seine Geliebten Leonardo und Luini sowie Correggio und Parmigianino zu beziehen”.

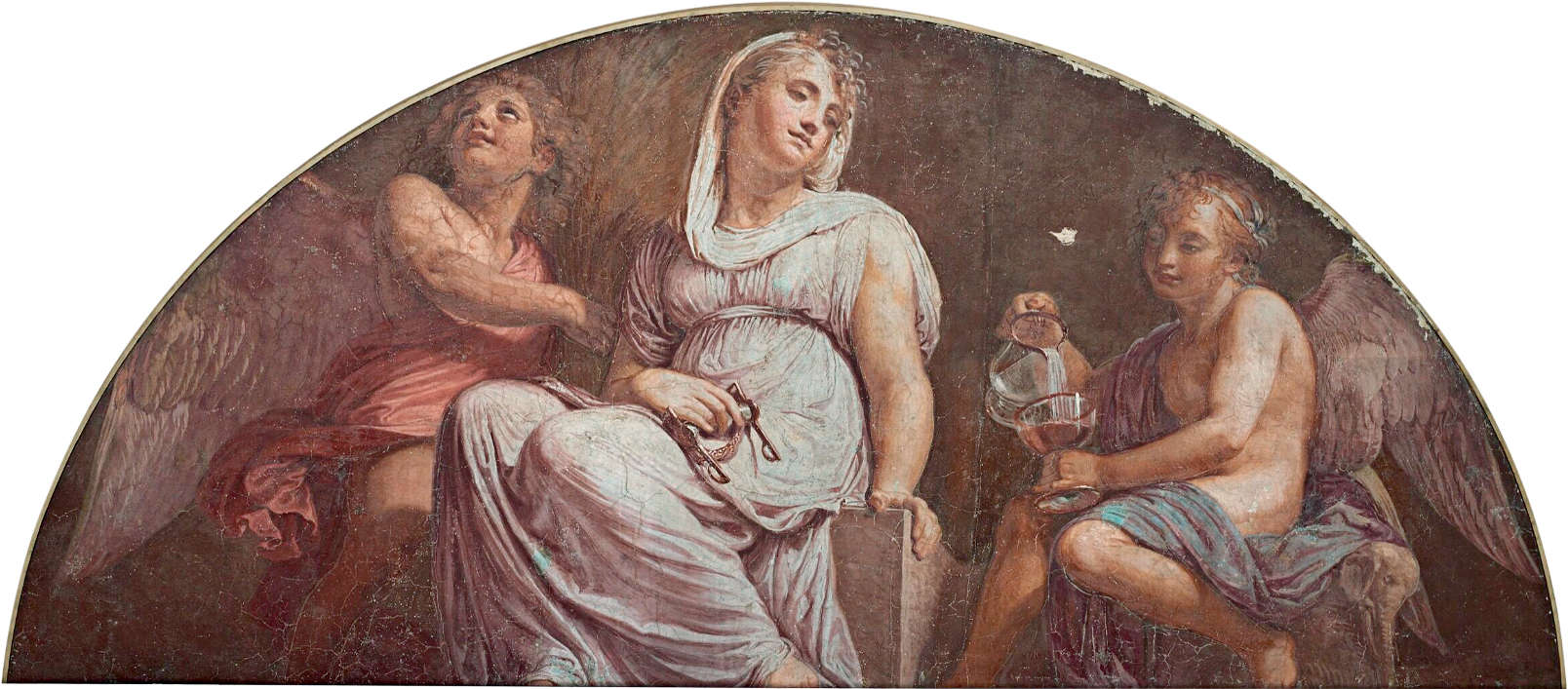

Zum Abschluss des Rundgangs werden einige der erfolgreichsten Ergebnisse des letzten Drittels der Karriere des “Malers der Grazien” gezeigt: Hervorzuheben sind die beiden Gemälde, die zu einem unvollendeten Zyklus über die Liebe zwischen Jupiter und Juno gehörten, der für den Palazzo Reale selbst bestimmt war. Die beiden Gemälde blieben später im Besitz der Erben von Appiani, und heute befindet sich eines in der Pinacoteca Tosio Martinengo in Brescia und das andere in einer Privatsammlung. Für Francesco Leone sind diese beiden Gemälde zusammen mit dem Parnaso-Fresko in der Villa Reale in Monza das “ästhetische Zeugnis” der Malerei Appianis, die hier den Höhepunkt seiner Schaffensphase erreicht, in der, wie der Kurator schreibt, “Anmut und Natürlichkeit in eine höfische Dimension projiziert werden, die den Kanons der idealen Schönheit entspricht, die von der antiken Statuette inspiriert sind”. Und sie sind auch, so könnte man sagen, das Merkmal der Einheit mit den beiden letzten Sälen, die alle dem Werk Appianis im Palazzo Reale gewidmet sind, der gerade wegen dieser starken Bindung an den Maler nur der geeignetste Ort sein konnte, um eine große Ausstellung über ihn zu zeigen. Was Appiani für den Palast gemalt hatte, ging leider während der Bombenangriffe des Zweiten Weltkriegs unwiederbringlich verloren: Die 1805 für den Thronsaal gemalten Fresken wurden fast vollständig zerstört, und der Zyklus der Fasti di Napoleone, die außergewöhnliche Folge von Gemälden in Grisaille , die zwischen 1800 und 1807 für den Sala delle Cariatidi gemalt wurden, um die Heldentaten des ersten Konsuls während des Italienfeldzugs zu feiern, ging vollständig verloren. Sie hätten gerettet werden können, da sie leicht zu transportieren waren, so dass sie 1815, als die Österreicher nach Mailand zurückkehrten, sofort aus der Sala delle Cariatidi entfernt und 1860, nach dem Einzug von Viktor Emanuel II. in Mailand, der den französischen Verbündeten mit der Wiederanbringung des Frieses von Appiani huldigen wollte, wieder angebracht wurden. Simone Percacciolo schildert im Ausstellungskatalog ausführlich die Ereignisse des Jahres 1943, als Gino Chierici, der damalige Superintendent von Mailand, einen wirksamen Plan zum Schutz der beweglichen Werke aufstellte und es ihm so gelang, einen großen Teil des Erbes des Palazzo Reale zu schützen und ein Modell zu schaffen, das später auf nationaler Ebene übernommen wurde. Der Plan umfasste jedoch nicht die Fasti, die in der Sala delle Cariatidi verblieben und daher bei der Bombardierung verbrannt wurden: "Die Nichtrettung der Fasti“, schreibt Percacciolo, ”ist daher eine merkwürdige Anomalie, für die es noch keine endgültige Erklärung gibt. Wer weiß, ob diese lange und schwierige Angelegenheit, die mit der Geschichte des Schutzes des italienischen Kulturerbes verwoben ist, nicht noch unerwartete und erstaunliche Überraschungen bereithält, die das Schicksal der Werke von Appiani und die Entscheidungen und Prioritäten, die die Schutzstrategien in einer für Europa und das kulturelle Erbe dramatischen Zeit geleitet haben, erhellen können“. Der letzte Teil der Ausstellung ist daher den Geistern dessen gewidmet, was nicht mehr da ist. Zunächst wird der Besucher die Überreste finden: In dem Raum, in dem das Herzstück der Krönung dauerhaft ausgestellt ist, das prächtige Werk des römischen Mosaizisten Giacomo Raffaelli, das von Melzi d’Eril für das Abendessen zur Feier der Krönung Napoleons zum König von Italien in Auftrag gegeben wurde, findet man die vier Allegorien, die in der Ausstellung zu sehen sind.Italiens findet man die vier Allegorien der Kardinaltugenden, die einst den Thronsaal schmückten und das Bildnis des auf dem Thron sitzenden Königs begleiteten und die die einzigen erhaltenen Fragmente des Dekorationsapparats sind (heute werden sie in der Villa Carlotta in Tremezzina aufbewahrt). Aus dem Louvre kommt dann die imposante, fast fünf Meter lange Vorbereitungskarikatur für das Gewölbe des Thronsaals, ein verherrlichendes, feierliches Werk, bei dem Appiani trotz so viel rhetorischer Übertreibung ”nicht abweicht“, schreiben Corisande Eves.Corisande Evesque und Rémi Cariel schreiben, ”von der Fluidität seines eigenen Stils ab und weist dem weiblichen Element durch die allegorischen Figuren der Siege und der Stunden, die auf die Ecken des Gewölbes gemalt sind, eine bedeutende Vorrangstellung zu". Danach folgen die Zeichnungen für die Sala della Lanterna im Palazzo Reale, die mit Bildern antiker Tugendszenen geschmückt werden sollte. In der Sala delle Cariatidi schließlich wurde der gesamte Fries der Fasti für die Ausstellung mit maßstabsgetreuen Drucken auf Leinwand nachgebildet, da glücklicherweise Fotografien erhalten geblieben sind, die vor dem Bombenhagel auf die Decken des Palazzo Reale aufgenommen wurden: Man findet sich also inmitten des von Appiani entworfenen Apparats wieder, der selbst in einem Werk mit einem so unverhohlen feierlichen Tonfall versucht hatte, eine eigene Lösung anzubieten, eine Lösung, die sich auf das Leben bezieht.eine eigene Lösung anzubieten, eine Vermittlung zwischen den Erfordernissen der damaligen Propaganda, die moderne und wiedererkennbare Bilder brauchte, und dem Festhalten an einem Modell, das sich stattdessen an den Friesen des römischen Klassizismus, am Verlauf und Rhythmus der antiken Reliefs und an den römischen Säulen orientierte: Das Ergebnis ist ein Werk, in dem sich die Erzählung der Schlachten Napoleons und die Rhetorik der Allegorien zu einem lebendigen, harmonischen, idealisierten, aber auch lebendigen, wenn nicht gar aufgewühlten Ganzen entfalten.

Appianis Ruhm ist sicherlich auch durch den Verlust dessen bedingt, was man im Inneren des Königspalastes von ihm bewundern konnte: Das Desinteresse an der Saison, in der er sich auszeichnete, wurde durch die Zerstörung dessen, was er an dem Ort hinterlassen hatte, der das Symbol der napoleonischen Macht war und der heute nur noch ein Schatten dessen ist, wie er zu Appianis Zeiten aussah, noch verstärkt. Wir haben nicht mehr seine Meisterwerke, wir haben nicht mehr das, was er für die Säle des Palastes gemalt hatte, wir haben nicht mehr die Meisterwerke dieses Künstlers, der, wie Pelagio Palagi sagte, als Freskenmaler nicht seinesgleichen hatte, und um jemanden zu finden, der würdig war, neben ihm zu stehen, mussten wir bis zu Raffael zurückgehen. Stendhal hatte, nachdem er den Thronsaal gesehen hatte, geschrieben, dass Frankreich nichts Vergleichbares hervorgebracht habe. Ein Großteil des Lobes stammte von denjenigen, die gesehen hatten, was Appiani im Inneren des Königspalastes geschaffen hatte, der heute nicht mehr zu sehen ist. Die Ankunft der eigens für die Ausstellung restaurierten Karikatur aus dem Louvre (Kosten: 70.000 Euro, die von der Firma Biofer übernommen wurden) wurde am Vorabend der Ausstellung als eine Art epochales Ereignis gefeiert, und die Presse verfolgte den Transport und die Installation mit großer Begeisterung. Die von der Villa Carlotta geliehenen Lünetten werden dauerhaft im Palazzo Reale verbleiben, um zu versuchen, zumindest einen Teil dessen zu kompensieren, was nicht mehr wiederhergestellt werden kann, um zu versuchen, mit einem dünnen Schleier aus Fundamenten so weit wie möglich eine breite und tiefe Narbe zu bedecken, die das Gesicht des Palazzo Reale entstellt hat.

Der Versuch ist bewundernswert und krönt eine vollständige Ausstellung, eine Ausstellung der Wiederentdeckung, eine Ausstellung, die sogar den Mut hat, den gesamten Mailänder Neoklassizismus in der Figur von Andrea Appiani zu identifizieren, denn trotz des Titels, der den Namen des Künstlers mit der Bewegung verbindet, enthält der Rundgang keine Werke von seinen Kollegen. Eine Ausstellung, der vor allem das Verdienst zukommt, ihre Komplexität nicht zu verbergen. Vielleicht wird sie nicht ausreichen, um Appiani für das italienische Publikum interessanter, um nicht zu sagen sympathischer zu machen, aber zu seiner Verteidigung könnte man sagen, dass wir nicht mehr in der Zeit der klassischen Anmut leben: Die Menschen ziehen heute einen Caravaggio oder eine Artemisia vor, sie wollen Schreie, Gewalt, Theater, Blut auf der Leinwand sehen. Sie wollen auf den Gemälden sehen, was sie im Leben im Grunde nicht hören wollen. Für Appianis Schönheitsideal ist da wenig Platz.

Der Autor dieses Artikels: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.