Casi la mitad de lo que se conserva en la Pinacoteca de Brera se debe a las ideas y el gusto de un hombre, Andrea Appiani, bien regimentado dentro del aparato burocrático napoleónico. Desde el principio: desde 1796, año de la llegada de Napoleón a Milán, Appiani se había convertido en un instrumento de la propaganda napoleónica, en un artista del régimen, en un retratista de la corte, y luego, el decimonoveno día nevado del año V, es decir, el8 de enero de 1797, había sido investido con su primer cargo oficial, el de juez de Bellas Artes, encargado de elegir, se lee en los documentos de la época, “aquellos monumentos que puedan merecer una excepción en la abolición general de las insignias feudales y nobiliarias”. Luego, en 1802, en la época de los expolios napoleónicos, llegó el nombramiento como comisario de Bellas Artes: tendría que elegir, censar y clasificar las obras que habían pasado a ser propiedad nacional a raíz de las confiscaciones realizadas a las iglesias y gremios que el régimen napoleónico había disuelto en todo el territorio de la recién constituida República Italiana. Por lo tanto, también está la mano de Appiani en gran parte del paisaje cultural italiano actual. Y ésta es quizá una de las razones por las que, durante tanto tiempo, Appiani fue relegado al olvido, cuando no abiertamente descartado como artista menor: En 1954, Paolo D’Ancona creía que su figura artística había sido positivamente distorsionada por sus partidarios, “porque querían ver en su obra sólo una resurrección deldigna de estar a la altura de la que David realizaba en Francia y, sin ahondar en la diversidad de los dos temperamentos, se exaltaba el lado disuasorio del artista Appiani, es decir, el que se resuelve en hábil descriptivismo y en glorificador simbolismo retórico”. Un juicio artístico, ciertamente, que encontró a Appiani en su mejor momento en las obras de su producción juvenil, con sus ecos de Correggio y Domenichino, y que sin embargo ofrece un valioso resumen de cómo se vio al pintor milanés durante mucho tiempo.

Antes de la exposición que Milán dedica este año a Andrea Appiani, la producción del principal pintor neoclásico italiano sólo había sido investigada en una ocasión pionera, entre 1969 y 1970: una pequeña muestra en la Galleria d’Arte Moderna de Milán, que había sido la única exposición monográfica sobre él antes de la actual Appiani. Neoclasicismo en Milán, comisariada por Francesco Leone, Fernando Mazzocca y Domenico Piraina en el Palazzo Reale, en el Appartamento dei Principi, el lugar más adecuado para una exposición sobre Appiani. Se trata de la segunda etapa de una exposición organizada conjuntamente con el Musée national des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau, que acogió el debut. El hecho de que esta exposición, una muestra sobre un artista italiano, haya comenzado en Francia resulta hasta cierto punto curioso, ya que Italia, a decir verdad, nunca amó realmente a Andrea Appiani, a pesar de la consideración de sus contemporáneos, que lo consideraban una especie de Rafael reencarnado, sobre todo en la pintura al fresco: Leopoldo Cicognara, por ejemplo, escribió en 1809 que “Europa no tiene entre los vivos un artista que tenga más éxito en la pintura al fresco que el signor ca. Andrea Appiani”. Su estrecha relación con Napoleón desempeñó sin duda un papel importante. Sin embargo, tras la superficie del cantor del régimen se esconde la complejidad de un hombre que, como ha escrito Roberto Paolo Ciardi, "estaba psicológicamente dispuesto a comportarse sin escrúpulos con los privilegios aristocráticos delancien régime, como dotado de un espíritu laico para no verse obstaculizado por escrúpulos religiosos; una situación que no debe subestimarse, si se tiene en cuenta que no pocos administradores del gobierno napoleónico mostraron dificultades insuperables no sólo para llevar a cabo requisiciones de obras de arte ya poseídas por cofradías religiosas, sino incluso para irrumpir en lugares de culto". Por un lado, Appiani había tenido en el pasado sus momentos de enfrentamiento con los círculos académicos del Milán austriaco, aunque ciertamente no podía pretender ser un artista ajeno al favor de la corte. Y su llegada alentorno de Napoleón había sido en todo similar a la de Jacques-Louis David, que había trabajado para el rey hasta el día de la Revolución Francesa, y que luego había pasado a pintar retratos de revolucionarios con la mayor desenvoltura, casi de sopetón. Por otra parte, hay que decir que la idea en los círculos culturales napoleónicos en el momento de los expolios era salvaguardar las obras, no llevárselas: el temor, sin duda totalmente infundado y deliberadamente exagerado, era que las multitudes arremetieran contra los símbolos de los antiguos regímenes, contra todo lo que pudiera recordarles la opresión de la Iglesia y de los tiranos del pasado. No fue así (al contrario: en muchas partes de Italia los habitantes de los pueblos y ciudades intentaron reaccionar ante los saqueos), pero no es seguro que Appiani lo supiera y que no estuviera realmente convencido de que se le había puesto al frente de una misión salvadora. Lo cierto es que Appiani fue uno de los intérpretes más facciosos de su época, tanto en el ámbito oficial como en el pictórico.

Los comisarios de la exposición del Palazzo Reale no temen colocar la etiqueta de “neoclásico” a Andrea Appiani, algo que sus colegas franceses han evitado cuidadosamente para David en la exposición celebrada en el Louvre al mismo tiempo que ésta de Milán (una evasiva, la de la exposición francesa, que no tuvo mucho éxito y tampoco fue muy rigurosa, como ya se ha argumentado en estas páginas). Para Leone y Mazzocca, por tanto, el mérito de no haber querido rechazar casillas y definiciones que, a pesar de sus limitaciones (se podría mencionar aquí simplemente que el Neoclasicismo no fue un movimiento monolítico, pero lo mismo podría decirse de todos los movimientos de la historia del arte), son sin embargo útiles para la comprensión de la historia del arte.historia del arte), también son útiles para comprender el alcance y el valor de Appiani, y la exposición del Palazzo Reale reconstruye y destaca bien su papel de profundo innovador, incluso antes que el de primer pintor de Napoleón, calificación, esta sí, demasiado reductora para dar cuenta de la importancia de su obra.Este calificativo es demasiado reductor para dar cuenta de la importancia de un artista que forma parte desde hace tiempo del canon de nuestra historia del arte, pero que quizás nunca ha sido realmente explorado como se merecía.

Esa producción juvenil que le valió a Appiani incluso los tímidos elogios de sus detractores está toda ella explorada en la primera parte de la exposición, donde los comisarios han indagado puntualmente en los inicios del artista en el Milán de la Ilustración, en el Milán de Verri y Parini (y Parini, por cierto, se convertiría en un buen amigo de Appiani: la exposición cuenta también con un par de retratos suyos a lápiz, uno de frente y otro de perfil), en el Milán de los salones burgueses donde el joven pintor, una vez abandonadas sus pelucas dieciochescas (lo vemos despeinado en un autorretrato a lápiz con unos amigos, incluido en la sección dedicada a la imagen de Appiani, que se la tarea de ofrecer al público una especie de introducción a la exposición), empezó a pintar teniendo en cuenta las enseñanzas de sus mentores, los profesores que había seguido en los cursos de la Academia de Brera (sobre todo Giuseppe Traballesi y el tirolés Martin Knoller), y sobre todo los clásicos y los pintores modernos por los que parecía sentirse mucho más atraído. Appiani, por ejemplo, desarrolló una pasión por Correggio que le llevó a recorrer las iglesias de Parma para anotar y fijar en su memoria todo lo que podía ver de Correggio: en 1791, a los veintisiete años, escribió a uno de sus maestros, Giocondo Albertolli, que se había sentido “embelesado” por los frescos de Correggio. Este siglo XVI suyo mezclado con la recuperación de modelos clásicos, produciendo composiciones compuestas de ritmo contenido y colorido brillante y delicado, reverbera en sus primeras producciones conocidas, entre las que cabe destacar los cuatro óvalos con historias de Venus que abren la exposición.Las cuatro pinturas, concebidas en conjunto y conservadas en la Pinacoteca di Brera, ofrecen la idea más vívida de la primera fase del arte de Appiani, si nos atenemos a la división del literato Francesco Reina, que fue uno de los primeros exégetas de Appiani y que, en uno de sus manuscritos, imaginó tres periodos distintos en la carrera del artista: uno, caracterizado por un “estilo [que] tiene algo de seco”, desde los comienzos hasta 1792, año en que Appiani se ocupó de los frescos de San Celso en Milán, un segundo periodo de lo “natural y gracioso” hasta alrededor de 1804-1805, y finalmente la última parte, la de lo “bello e ideal siempre acompañado de gracia”. Una subdivisión con la que el propio Francesco Leone está de acuerdo, ya que es evidente que el artista, más o menos al mismo tiempo que los frescos de San Celso, se había orientado hacia una pintura menos conforme con sus modelos.

Para ilustrarlo, antes de llegar a la sala en la que se exponen los dibujos de San Celso, la exposición ofrece una comparación entre un par de luminosos óleos sobre cobre de finales del siglo XVIII, ambos de tema mitológico(Aurora y Céfalo y el Rapto de Proserpina), en los que un estilo pictórico más cursivo, suelto y espontáneo tiene un claro eco del siglo XVII, y las cuatro pinturas al temple dedicadas a las historias de Europa, que datan de mediados de los años años ochenta y fueron pintados por Appiani para Carlo Ercole Castelbarco Visconti Simonetta, marqués de Cislago, obras de rara compostura donde todo es donde todo es tranquilo, medido, donde cualquier elemento parece seguir una geometría calculada, donde cualquier sentimiento (la ligereza de la escena de las ninfas jugando con el toro, o la consternación de Europa en la escena del rapto, y de nuevo el dolor cuando Venus llega para consolarla) parece permanecer contenido, sugerido, casi enterrado. Por supuesto: no es que Appiani haya sido nunca un artista baboso, desmesurado, caótico. Hay, sin embargo, una especie de hiato, una sensación que también se percibe al continuar el recorrido, observando la fractura, la distancia entre una obra como la Virgen con el Niño, considerada una obra de juventud (es, además, una de las raras obras sacras de Appiani pintadas fuera de un encargo para una iglesia) y laun encargo para una iglesia) y los mismos dibujos para San Celso, o los dibujos y modelos para los frescos del palacio Passalacqua o los de las decoraciones destinadas al pequeño templo anexo a la residencia milanesa del conde Giovanni Battista Sannazzari della Ripa, las últimas obras ejecutadas para la nobleza del Milán de los Habsburgo, obras en las que, bajo una pátina de graciosa levedad, se advierte una espontaneidad que provoca movimiento, que provoca tensión.

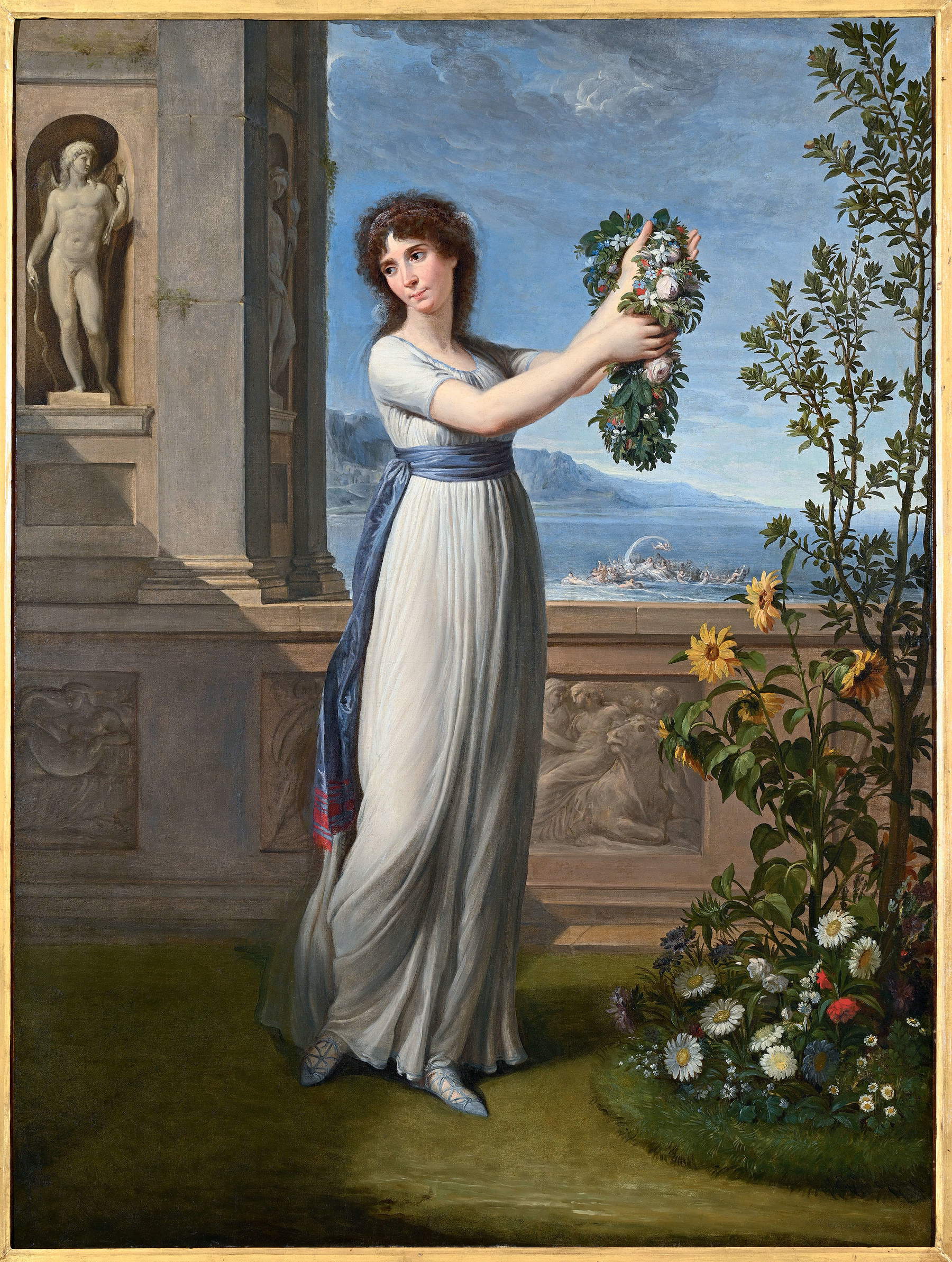

Es la misma espontaneidad con la que Appiani se convertiría en el pintor de Napoleón. El primer retrato históricamente comprobado del futuro emperador es obra suya y se exhibe en la exposición: Appiani lo pintó poco después de la entrada de Bonaparte en Milán, por orden del general Hyacinthe Despinoy, y representa a Napoleón en la piel del general del ejército francés mientras observa y al mismo tiempo incita al Genio de la Victoria que está grabando sus hazañas en un escudo de metal, con el telón de fondo de la batalla de Ponte di Lodi que se libra a lo lejos. En el Palazzo Reale, el cuadro, cedido por la Dalmeny House de Edimburgo, se expone junto al que se considera su colgante, el retrato de Josefina de Beauharnais pintado cuando se reunió con su marido Napoleón en Milán en julio de 1796. También aquí se aprecia una diferencia cualitativa: el retrato de Josefina aparece menos estereotipado, más monumental, más animado (el corte diagonal de luz a la izquierda es uno de los elementos más interesantes de todo el retrato de Appiani), más vivo, probablemente porque Appiani tuvo más tiempo para pensarlo y terminarlo, a diferencia del retrato de Napoleón, que fue ejecutado casi en tiempo real.

Appiani como pintor de Napoleón y luego, a partir del 7 de junio de 1805, nombrado oficialmente Premier peintre es, esencialmente, un retratista: es el género en el que alcanzó algunas de las cimas de su producción, aunque con una calidad diferente a la de los retratistas franceses. Appiani fue siempre un artista más grácil y menos descriptivo que los demás pintores de Napoleón, y quizás esta búsqueda constante de la “belleza ideal” le penalizó (algunos críticos le consideraron un pintor menos interesante que un David o incluso un Gros o un Gérard). Inevitablemente, hay obras que parecen más convencionales que otras (véanse, por ejemplo, los dos retratos de Francesco Melzi d’Eril), pero incluso cuando parece más sobrio que un David, Appiani busca una síntesis entre lo nuevo y lo antiguo. Por ello, sus retratos alcanzan cotas que a otros les están vedadas. El retrato de Fortunée Hamelin, por ejemplo, es una traducción moderna y viva de la Gioconda. El de Giuseppina Grassini está animado, como ocurría en los retratos del siglo XVII, por un episodio en la lejanía que probablemente sea una alegoría del amor entre Napoleón y la cantante, quien además está retratada en una pose casi idéntica a la de la Flora de Bernardino Luini de la Colección Real. Algunos retratos transmiten el temperamento del personaje con una suprema economía de medios: es el caso, por ejemplo, del retrato de Napoleón como presidente de la República Italiana, o mejor aún del retrato del conde Teodoro Lechi, que muestra una de las miradas más vivas y profundas del retrato de Appiani. Incluso un cuadro póstumo como el retrato del general Desaix evita la homologación a la producción convencional. También hay soluciones insólitas, como en el retrato de Francesca Milesi Traversi, inédito: la mujer está de espaldas y es captada cuando se vuelve hacia el sujeto tras contemplar evidentemente un vasto paisaje montañoso. Y también hay un retrato oficial de gran formato que se aproxima al de los contemporáneos franceses: es el caso, por ejemplo, del retrato de Giuseppe Arborio di Gattinara, ministro del Interior del Reino de Italia, o de Achille Fontanelli, ministro de Guerra y Marina (la de Fontanelli es una de las últimas obras de Appiani, ejecutada en 1813, año en que sufrió un ataque de apoplejía que le impediría seguir trabajando). Son imágenes idealizadas, ciertamente: en todas ellas, sin embargo, se encuentra, escribe Fernando Mazzocca, “esa naturalidad que será siempre distintiva del retrato de Appiani y que salva estas imágenes de la retórica”. Y fue esta naturalidad, combinada con una mediación entre la instancia de fidelidad, aunque idealizada, al sujeto real y el recurso al modelo clásico, lo que hizo de Appiani el retratista más relevante del Neoclasicismo italiano. “Más que a la antigüedad”, prosigue Mazzocca, “parece inspirarse en una ’verdad’ derivada de una relación probablemente directa con sus modelos y de un vínculo con el genio local que le llevó a referirse a sus amados Leonardo y Luini, así como a Correggio y Parmigianino”.

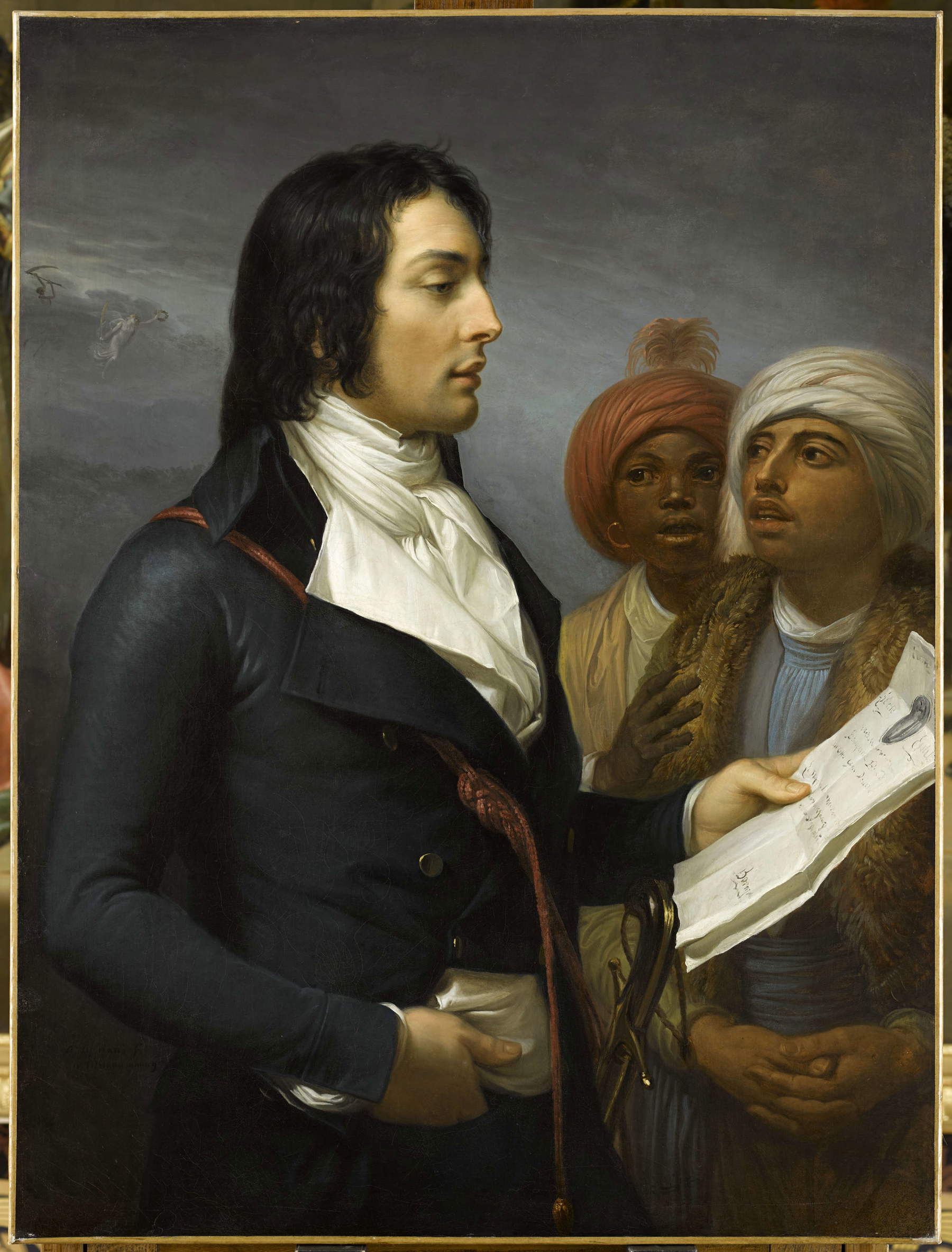

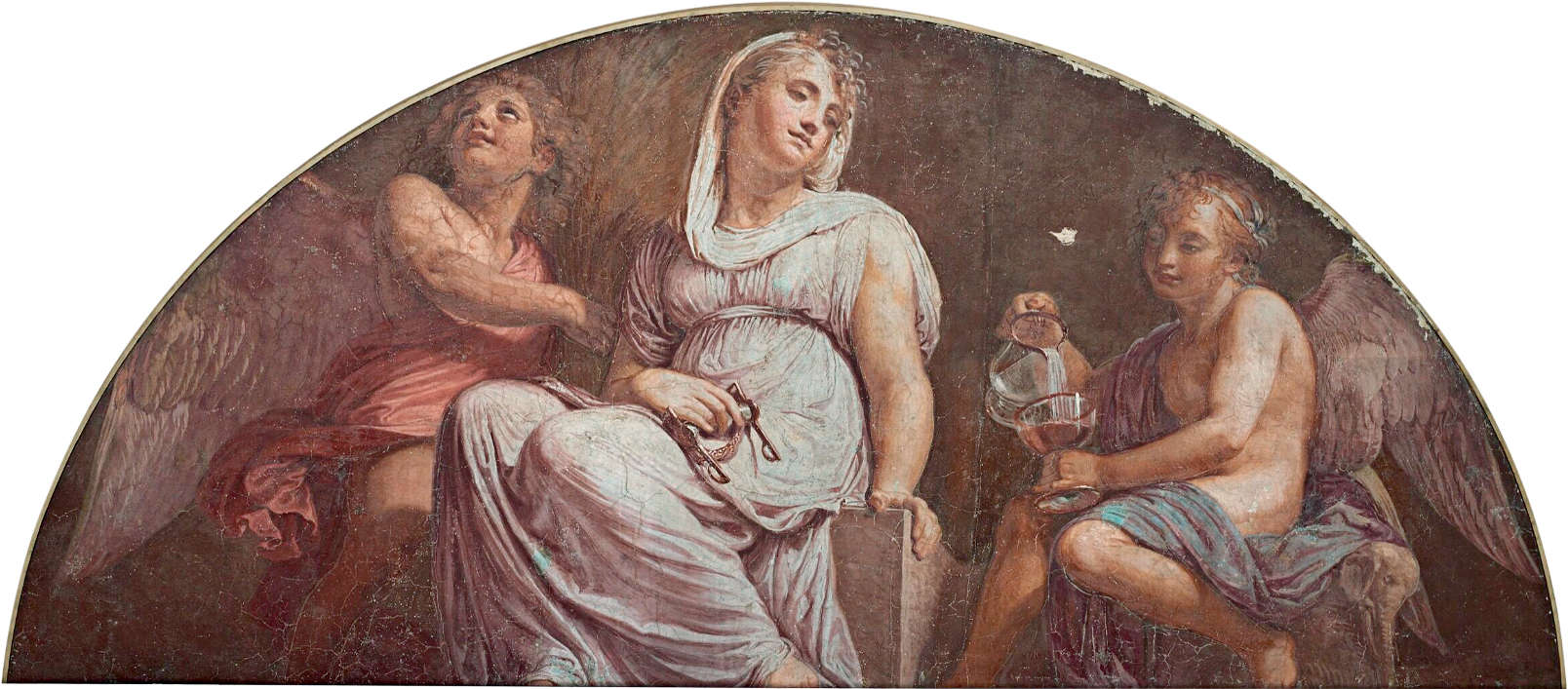

El recorrido se cierra mostrando algunos de los resultados más logrados del último tercio de la carrera del “pintor de las Gracias”: destacan los dos lienzos que formaban parte de un ciclo inacabado sobre los amores entre Júpiter y Juno, destinado al propio Palacio Real. Los dos cuadros quedarían más tarde en posesión de los herederos de Appiani, y hoy uno se encuentra en la Pinacoteca Tosio Martinengo de Brescia y el otro en una colección privada. Para Francesco Leone, estos dos cuadros deben considerarse, junto con el Parnaso pintado al fresco en la Villa Reale de Monza, el “testamento estético” de la pintura de Appiani, que alcanza aquí la cúspide de la fase de su producción en la que, escribe el comisario, “la gracia y lo natural se proyectaban en una dimensión cortesana que respondía a los cánones de belleza ideal inspirados en la estatuaria antigua”. Y son también, podría decirse, el rasgo de unión con las dos últimas salas, dedicadas todas ellas a las realizaciones de Appiani en el Palacio Real, que precisamente por este fuerte vínculo con el pintor no podía ser sino el lugar más adecuado para acoger una gran exposición sobre él. Lamentablemente, lo que Appiani había pintado para el palacio se perdió irremediablemente durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial: los frescos pintados en 1805 para el Salón del Trono fueron destruidos casi por completo, y el ciclo de los Fasti di Napoleone, la extraordinaria secuencia de lienzos pintados en grisalla para la Sala delle Cariatidi entre 1800 y 1807 para celebrar las hazañas del primer cónsul durante la campaña de Italia, se perdió en su totalidad. Podrían haberse salvado, ya que se trataba de lienzos fácilmente transportables, hasta el punto de que en 1815, cuando los austriacos regresaron a Milán, fueron inmediatamente retirados de la Sala delle Cariatidi, para volver a ser instalados en 1860, tras la entrada en Milán de Víctor Manuel II, que había querido homenajear a los aliados franceses haciendo colocar de nuevo en su lugar el friso de Appiani. En el catálogo de la exposición, Simone Percacciolo relata con todo detalle los acontecimientos de 1943, cuando Gino Chierici, entonces superintendente de Milán, elaboró un plan eficaz para salvaguardar las obras que podían trasladarse, consiguiendo así proteger una gran parte del patrimonio del Palacio Real y estableciendo un modelo que más tarde se adoptaría a escala nacional. El plan, sin embargo, no incluía los Fasti, que permanecieron en la Sala delle Cariatidi y, por tanto, fueron incinerados durante el bombardeo: "el fracaso a la hora de salvar los Fasti“, escribe Percacciolo, ”representa por tanto una anomalía chocante, que aún carece de una explicación definitiva. Quién sabe si este largo y turbulento asunto, entrelazado con la propia historia de la protección del patrimonio italiano, no reserva aún sorpresas inesperadas y asombrosas, capaces de arrojar luz sobre el destino de las obras de Appiani y sobre las opciones y prioridades que guiaron las estrategias de protección en un momento dramático para Europa y para el patrimonio cultural“. Así pues, la última parte de la exposición está dedicada a los fantasmas de lo que ya no está. En primer lugar, el visitante encontrará los restos: En la sala donde se expone permanentemente la pieza central de la Coronación, la suntuosa obra del mosaiquista romano Giacomo Raffaelli, encargada por Melzi d’Eril para la cena de celebración de la coronación de Napoleón como Rey deItalia, se encuentran las cuatro alegorías de las virtudes cardinales que antaño decoraban el Salón del Trono y acompañaban la efigie del rey sentado en su trono, y que son los únicos fragmentos conservados del aparato decorativo (hoy se conservan en la Villa Carlotta de Tremezzina). Luego, del Louvre llega el imponente cartón preparatorio, de casi cinco metros de largo, para la bóveda de la Sala del Trono, una obra glorificadora, solemne, en la que Appiani, a pesar de tanta exageración retórica, ”no se desvía“, escriben Corisande Eves.escriben Corisande Evesque y Rémi Cariel, ”de la fluidez de su propio estilo y asigna una prevalencia significativa al elemento femenino a través de las figuras alegóricas de las Victorias y las Horas pintadas en las esquinas de la bóveda". A continuación, los dibujos para la Sala della Lanterna del Palazzo Reale, que debía estar decorada con imágenes de episodios de virtud de la Antigüedad. Por último, en la Sala delle Cariatidi, todo el friso de los Fastos se reprodujo fielmente para la exposición con impresiones a escala 1:1 sobre lienzo, ya que afortunadamente se conservaron fotografías tomadas antes de que las bombas llovieran sobre los techos del Palacio Real: el efecto, por tanto, es el de encontrarse de nuevo en medio del aparato diseñado por Appiani, que incluso en una obra con un tono tan descaradamente celebratorio había intentadohabía intentado ofrecer su propia solución, una mediación entre las necesidades de la propaganda de la época, que necesitaba imágenes modernas y reconocibles, y la adhesión a un modelo que se inspiraba en cambio en los frisos del clasicismo romano, en el curso y el ritmo de los relieves antiguos, en las columnas romanas: El resultado fue una obra en la que la narración de las batallas de Napoleón y la retórica de las alegorías se desplegaban en un conjunto vívido, armonioso, idealizado, pero al mismo tiempo vivo, cuando no incluso excitado.

Sin duda, la fama de Appiani también se ha visto condicionada por la pérdida de lo que se podía admirar de él en el interior del Palacio Real: al desinterés por la época que le vio sobresalir se ha unido la destrucción de lo que había dejado en el lugar que había sido símbolo del poder napoleónico y que hoy es poco más que una sombra de cómo era en tiempos de Appiani. Ya no tenemos sus obras maestras, ya no tenemos lo que había pintado para los salones del palacio, ya no tenemos las obras maestras de ese artista que, según decía Pelagio Palagi, no tenía igual como pintor de frescos, y para encontrar a alguien digno de estar a su lado había que remontarse hasta Rafael. Stendhal, después de ver el Salón del Trono, había escrito que Francia no había producido nada comparable. Gran parte de los elogios procedían de quienes habían visto lo que Appiani había hecho en el interior del Palacio Real, que hoy ya no puede verse. La llegada del cartón del Louvre, restaurado especialmente para la exposición (con un coste de 70.000 euros sufragados por la empresa Biofer) fue saludada, en vísperas de la exposición, como una especie de acontecimiento que marcaría una época, con mucha prensa siguiendo el transporte y la instalación y en medio del entusiasmo del ayuntamiento. Y entonces, los lunetos prestados por Villa Carlotta permanecerán en el Palazzo Reale de forma permanente, para intentar compensar al menos parcialmente lo que ya no se puede recuperar, para intentar cubrir con un fino velo de cimientos, en la medida de lo posible, una amplia y profunda cicatriz que ha desfigurado el rostro del Palazzo Reale.

El intento es admirable, y corona una exposición completa, una exposición de redescubrimiento, una exposición que incluso tiene el valor de identificar todo el Neoclasicismo milanés en la figura de Andrea Appiani, ya que, a pesar del título que vincula el nombre del artista al movimiento, el recorrido no incluye obras de ninguno de sus colegas. Una exposición que, sobre todo, tiene el mérito de no ocultar su complejidad. Quizá no baste para hacer a Appiani más interesante, no digamos más simpático, para el público italiano, pero en defensa de todos podría decirse que los nuestros no son tiempos de gracia clásica: hoy la gente prefiere un Caravaggio o una Artemisia, quiere ver gritos, violencia, teatro, sangre en el lienzo. Quieren ver en los cuadros lo que no quieren oír en la vida, en esencia. Para la belleza ideal de Appiani hay poco espacio.

El autor de este artículo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Advertencia: la traducción al español del artículo original en italiano se ha realizado mediante herramientas automáticas. Nos comprometemos a revisar todos los artículos, pero no garantizamos la ausencia total de imprecisiones en la traducción debidas al programa. Puede encontrar el original haciendo clic en el botón ITA. Si encuentra algún error, por favor contáctenos.