Une exposition sur Georges de la Tour est déjà un événement avant même son ouverture. Celle qui se tient depuis la mi-septembre au Musée Jacquemart-André à Paris(Georges de la Tour. Entre ombre et lumière) a été annoncée quelques mois à l’avance et avec tout l’attirail rhétorique typique qui accompagne un événement : l’occasion unique, l’exceptionnalité de ce qui n’est pas arrivé depuis 1997, c’est-à-dire depuis la date de la dernière exposition française sur l’artiste lorrain, la production réduite et rarement exposée, etc. Que l’exposition organisée par Gail Feigenbaum et Pierre Curie soit une occasion ne fait aucun doute : Aujourd’hui, on ne connaît pas plus d’une quarantaine d’œuvres de Georges de la Tour, et chez Jacquemart-André, vingt d’entre elles sont considérées comme autographes par la plupart des critiques, mais ce nombre s’élève à près de trente si l’on y ajoute les œuvres douteuses, celles que certains considèrent comme autographes et beaucoup d’autres non, les œuvres d’atelier exécutées sous la surveillance évidente du maître. Celui qui se passionne pour les tableaux à contre-jour de Georges de la Tour, pour ces flammes ténues qui illuminent des crânes, des saints, des Madeleine et des enfants soufflant sur des braises incandescentes, ne tarde pas et entreprend un voyage à Paris, car l’opportunité de voir réunies tant d’œuvres de l’artiste lorrain est l’une des rares raisons qui soutiennent la possibilité d’envisager une visite. C’est également ce qu’affirme le site Internet de Jacquemart-André lui-même, qui persuade l’utilisateur de visiter l’exposition en lui proposant trois raisons solides : un événement unique“, en insistant sur le fait que cela fait presque trente ans que l’on n’a pas vu autant d’exemplaires des œuvres de La Tour en France, ”plus de trente chefs-d’œuvre sont réunis“ (et il s’avère que ce n’est pas le cas), ”un événement unique“. que ce n’est pas le cas, à moins de vouloir reconsidérer le sens du terme ”chef-d’œuvre“) et la possibilité de ”découvrir l’un des peintres les plus énigmatiques du Grand Siècle".

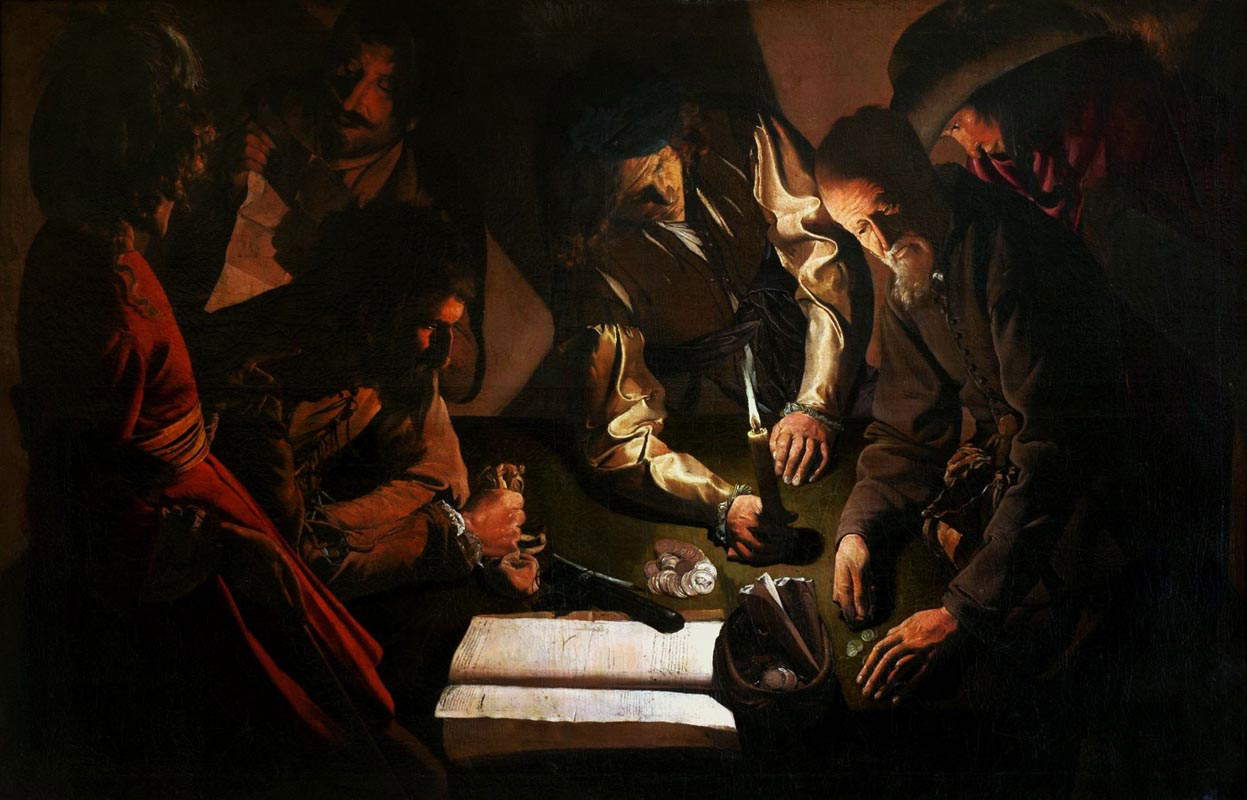

En soi, l’exposition, hormis quelques nouveautés qui seront brièvement évoquées, reprend sans variations capitales et indispensables, et dans une faible mesure, le plan de l’exposition qui avait été accueillie en 2020 au Palazzo Reale, sous le commissariat de Francesca Cappelletti et Thomas Salamon (Feigenbaum faisait alors partie du comité scientifique). Bien entendu : on dira que le compte des autographes est en faveur de Jacquemart-André, puisqu’à Milan le public a pu compter sur quatorze œuvres certainement du maître, dont certaines sont introuvables à Paris (la Rissa dei musici mendicanti, l’une des présences les plus intenses de La Tour), et qu’il n’a pas été possible d’en trouver d’autres. présence la plus intense dans le catalogue de La Tour, ou le Jeune homme soufflant sur une bougie dijonnaise), et a dû se passer, par exemple, des deux versions de Saint Jérôme, de la Femme se purgeant de Nancy, des Mangeurs de pois de Berlin ou du Repentir de Saint Pierre du Cleveland Museum of Art. Une exposition milanaise qui n’est d’ailleurs pas rappelée par les appareils du Jacquemart-André qui, au contraire, dans le tableau chronologique installé sur le premier mur que l’on voit en entrant dans les salles dédiées aux expositions temporaires, fixe 1997-1998 comme “la dernière grande rétrospective consacrée à La Tour”.dernière grande rétrospective consacrée à La Tour, au Grand Palais à Paris“, laissant ainsi de côté celle du Palazzo Reale qui, vingt-trois ans plus tard, a pourtant marqué une avancée dans la recherche sur l’artiste, notamment sur ses relations avec l’Italie. On dira aussi que le public d’aujourd’hui est généralement insatisfait d’une exposition dans laquelle les œuvres de l’artiste principal représentent une fraction minoritaire du matériel total exposé, car on a tendance à avoir la perception d’un parcours dilué, d’une bouillie qui tend à noyer les pièces pour lesquelles on a payé le billet. Si l’on veut cependant croire que les mérites d’une exposition vont au-delà du nombre de manuels que l’on est capable de faire entrer dans une exposition, il faut se rendre à l’évidence : un lieu donné (comme l’a été l’exposition récente) ne peut pas être considéré comme un lieu d’exposition. Si l’on veut croire que les mérites d’une exposition dépassent aussi le nombre de pièces classiques que l’on est capable de faire entrer dans une exposition, et que le contexte a encore une certaine pertinence, surtout si l’objectif déclaré d’une exposition est de ”placer la vie et l’œuvre“ de l’artiste ”dans le contexte plus large du caravagisme européen, dans le contexte plus large du caravagisme européen, dans le contexte plus large du caravagisme européen, dans le contexte plus large du caravagisme européen. dans le contexte plus large du caravagisme européen, en particulier l’influence des caravagistes français, lorrains et hollandais", on ne peut que s’accorder sur les faiblesses d’une exposition qui, comparée à celle de Milan, est déficiente précisément dans sa tentative de reconstituer les enchevêtrements qui ont pu amener Caravage à s’engager dans la voie de l’art contemporain.Les matériaux recueillis par les commissaires dans les salles sont trop maigres pour tenter un quelconque cadrage. Il manque, par exemple, une étude approfondie des relations entre Georges de la Tour et les peintres hollandais et flamands (Gerrit van Honthorst, Paulus Bor, Adam de Coster) qui lui étaient souvent proches et qui sont indispensables pour se faire une idée de la diffusion et de l’impact du caravagisme dans l’espace nordique, de même qu’il n’y a pas de positionnement solide, du moins dans les salles, des relations de La Tour avec l’Italie. Quelques suggestions viennent de la comparaison entre l’un des chefs-d’œuvre de La Tour, l’Argent payé, prêté par la Galerie nationale de Lviv en Ukraine, et le Concert de Jacques Le Clerc, un artiste qui avait séjourné en Italie et était retourné dans sa France natale en 1622. Cependant, des questions subsistent quant à la manière dont La Tour est entré en contact avec l’art du Caravage et quant à l’identité de ses médiateurs.

Les huit chapitres de l’exposition, a-t-on dit, ne s’écartent guère de la subdivision de l’exposition du Palazzo Reale qui, comme celle sur Jacquemart-André, était divisée sur une base thématique : est peut-être la seule approche possible pour une exposition sur Georges de la Tour, un artiste dont on ne connaît pas beaucoup d’informations biographiques et dont la production, bien que maigre, aborde un nombre de sujets suffisamment important pour justifier une exposition organisée de manière thématique. L’inconvénient est qu’il en résulte finalement une exposition qui n’est pas si dissemblable : Voici donc une première section, La part sereine des ténèbres, qui sert à introduire les atmosphères de son art, puis viennent celles sur la peinture des derniers, sur les apôtres d’Albi, sur la faible lumière des bougies comme “lumière intérieure”, sur les “nuits silencieuses”, pour finir par ce qui est peut-être la partie la plus intéressante de l’exposition : la part sereine des ténèbres, qui sert à introduire les atmosphères de son art. peut-être la partie la plus intéressante de l’exposition, la seule liée à une chronologie, consacrée aux tableaux de la phase extrême de la carrière de La Tour, où les commissaires ont rassemblé un groupe de tableaux qui, à l’exception du Saint Jean-Baptiste dans le désert qui, à Milan, a clôturé l’exposition seul avec le Saint Sébastien d’Irène, étaient absents du Palazzo Reale. Et à cette occasion, le Saint Sébastien d’Irène, exposé à Milan comme un autographe pour lequel la possibilité qu’il s’agisse d’une copie était néanmoins envisagée (dans le catalogue, tout en laissant le doute ouvert, Francesca Cappelletti suggérait que la qualité de cette peinture “pourrait conduire à l’hypothèse qu’il s’agit d’une copie”).laisserait supposer qu’il s’agit de la version appréciée par Louis XIII", c’est-à-dire de l’original), l’exposition du Jacquemart-André rompt toute hésitation et décide de reléguer à d’aprés le tableau du musée des Beaux-Arts d’Orléans, qui figurait pourtant déjà parmi les œuvres les plus discutées dans le catalogue lorrain.

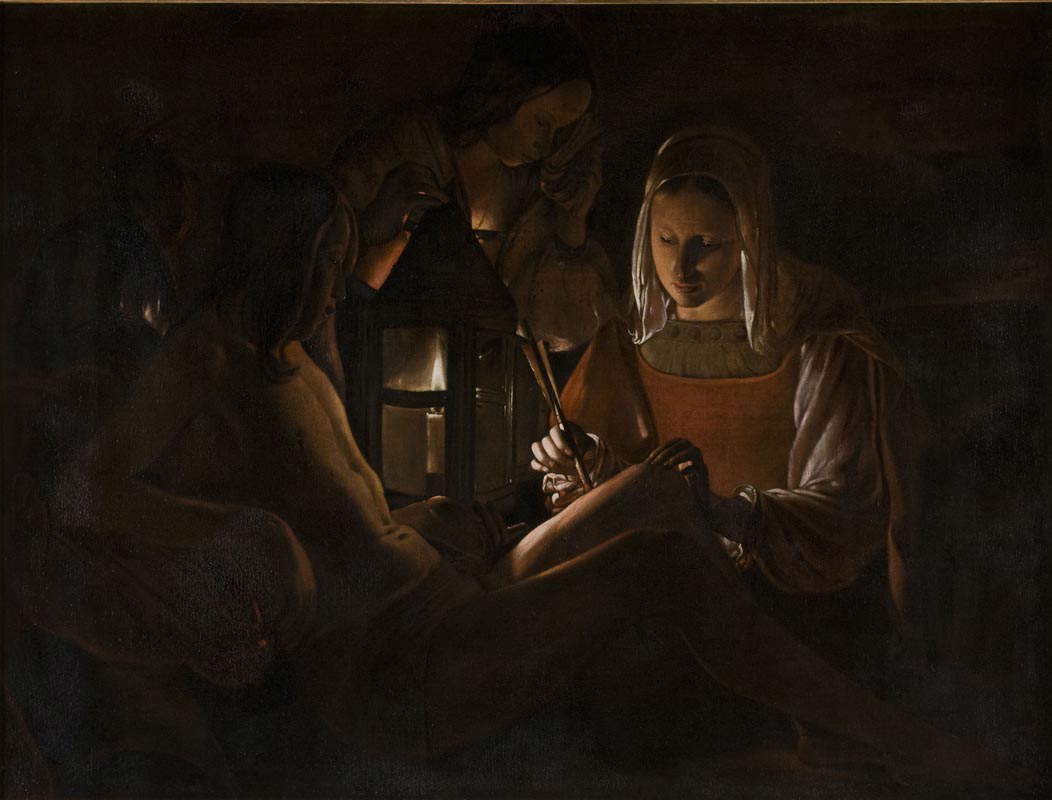

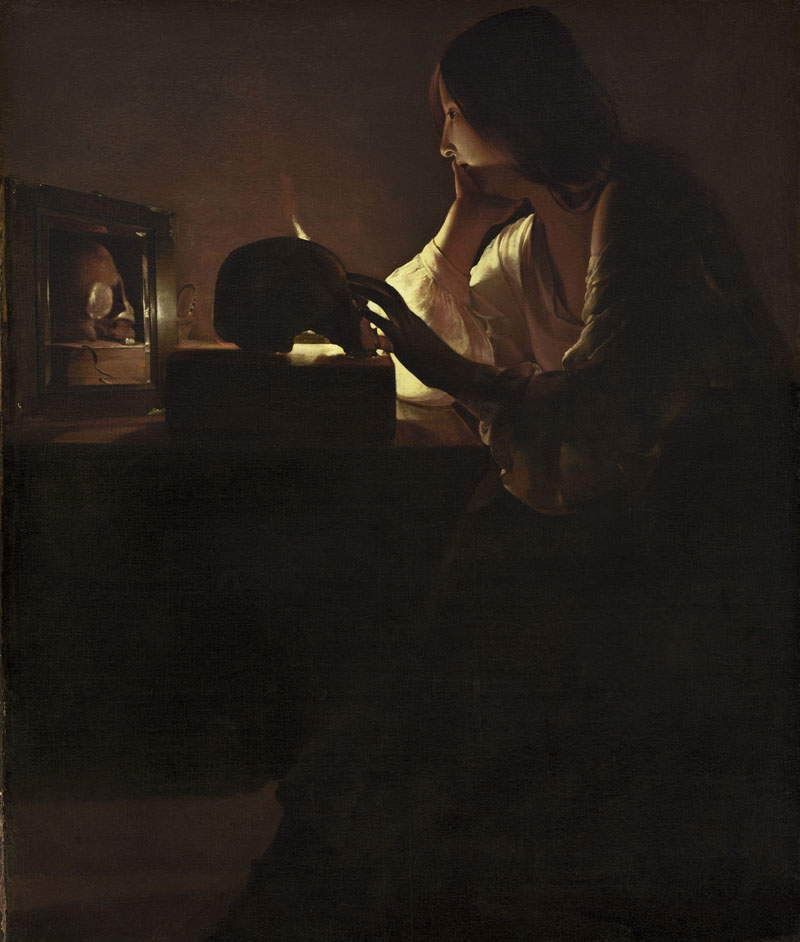

On pourrait commencer par la dernière salle pour énumérer les nouveautés de l’exposition, à commencer par la Fillette au brasero, vendue aux enchères par Lempertz à Cologne il y a exactement cinq ans, le 10 décembre 2020, pour 4,340 millions d’euros, commission comprise, et qui a établi un record d’enchères pour l’artiste. Il ne s’agit pas d’un tableau inconnu jusqu’alors, puisqu’il avait également été exposé au Grand Palais en 1997, mais la possibilité de le voir exposé à côté du Garçon soufflant dans une pipe, autre œuvre à l’authenticité contestée (au Jacquemart-André, elle est présentée comme un original), relance la discussion sur la possibilité que les deux tableaux aient été créés en pendant. Le sommet de l’exposition est cependant atteint dans la salle précédente, l’avant-dernière , avec la juxtaposition de la Madeleine pénitente de la National Gallery (qui à Milan, au contraire, ouvrait l’exposition : les divisions thématiques ouvrent évidemment la possibilité de retrouver à la fin ce qui était au début) et de la Madeleine de Louis Finson illustrée sur l’original du Caravage. L’idée des commissaires est de faire ressortir, tout d’abord, les différences entre La Tour et le Caravage, en procédant par contraste : d’une part, l’intimité, le recueillement et l’attitude méditative de la Madeleine de l’artiste lorrain, et d’autre part l’extase, le transport et l’abandon de la Madeleine du Caravage, caractéristiques que l’on retrouve évidemment aussi dans la copie de Finson (l’œuvre exposée est la même que celle du Musée des Beaux-Arts).admirer celle du Musée des Beaux-Arts de Marseille, considérée comme l’une des plus anciennes et l’une des plus fidèles à l’original, exécutée à l’époque où Finson et Caravage étaient en contact). Dans l’exposition Jacquemart-André, l’insistance sur l’intellectualisme de Georges de la Tour, sa référence continuelle à quelque chose d’autre au-delà d’une surface qui n’est descriptive qu’en apparence, mais qui est en réalité si ambiguë qu’elle rend insaisissable même l’identification des sujets, est efficace : le thème religieux, dans la Madeleine, semble presque se confondre avec la possibilité d’une ouverture profane (la femme méditant devant le crâne et la bougie pourrait facilement être une personnification de la mélancolie), et le même raisonnement s’applique a fortiori au Néonato du Muséeet des Beaux-Arts de Rennes qui est exposé à côté, une scène domestique sans connotation particulière qui pourrait aussi être lue comme une représentation de la Vierge à l’Enfant avec Sainte Anne.

La nouveauté la plus intéressante de l’exposition est cependant le saint Grégoire que l’on rencontre vers le milieu du parcours, dans la salle qui rassemble les apôtres du cycle d’Albi, un ensemble de tableaux que Georges de La Tour a probablement exécuté en série pour les rassembler autour d’une image. en série pour les réunir autour d’une image du Christ selon la tradition espagnole de l’apostolat, un complexe décoratif qui a eu son précédent le plus significatif dans la production du Greco, dont deux apostolados complets sont conservés (tous deux à Tolède deux apostolados complets sont conservés (tous deux à Tolède, l’un dans la cathédrale et l’autre au musée du Greco) et d’autres qui sont partiels ou démembrés. Le Saint Grégoire a été récemment découvert par l’historien de l’art Nicolas Milovanovic dans les dépôts du Museu Nacional de Arte Antiga de Lisbonne et a été juxtaposé aux apôtres déjà dans son catalogue (la comparaison directe, sur le même mur, est le Saint Thomas du Chrysler). Thomas du Chrysler Museum de Norfolk, en Virginie), essentiellement en raison de l’approche frontale du sujet, de la figure pyramidale en demi-longueur, de l’attitude pensive et de certains détails (les rides prononcées, par exemple, ou les plis des manches). Après la restauration, des doutes sur la paternité de l’œuvre sont apparus : Milovanovic lui-même, d’abord presque certain de la paternité de Georges de la Tour, a adopté une position plus prudente, car, selon lui, l’œuvre apparaîtrait techniquement peu semblable aux œuvres connues de La Tour, en raison d’une peinture trop sèche, de coups de pinceau pas assez libres et fluides, et de couleurs pas assez vives. Pour ces raisons, les organisateurs ont préféré éviter de prendre position pour ou contre : dans l’exposition, le public trouvera l’œuvre affichée sous le titre “Georges de la Tour ou copie de ?”, avec un point d’interrogation, comme s’il appartenait au visiteur de se prononcer sur la question. Enfin, il convient de mentionner la dernière œuvre nouvelle significative, un Saint Jacques le Majeur mis sur le marché en juin 2023, vendu aux enchères chez Tajan à Paris (511 000 €, à partir d’une estimation de 100-150 000 €) et considéré comme un travail d’atelier, une copie d’un original inconnu par ailleurs et qui, en raison de l’atmosphère, du traitement de la lumière et des implications spirituelles du contenu, peut être comparé à la Madeleine Pénitente de la National Gallery. L’œuvre du maître, comme nous l’avons dit, ne nous est pas connue : cependant, les dimensions importantes de cette copie (un mètre sur près d’un mètre et demi) et surtout sa qualité témoignent à elles seules de l’importance que le Saint Jacques Majeur , aujourd’hui perdu, a dû revêtir dans la production de La Tour. Le tableau est présenté dans une section consacrée aux saints, appelée à rendre compte de la manière dont La Tour a exploré “les possibilités du nocturne” et manifesté son intérêt pour la lumière artificielle : les deux versions du Repentir de saint Pierre, l’originale au Cleveland Museum of Art, où le saint est représenté près du coq du récit évangélique, avec l’air souffrant d’un homme rongé par le remords, et la version d’atelier, plus intime, conservée au musée Georges de la Tour à Vic-sur-Seille. Comme pierres de touche, la Négation de saint Pierre d’Adam de Coster pour introduire le thème de la circulation sur le vieux marché parisien d’œuvres qui ont pu inspirer La Tour, et le fameux saint Jérôme du Palais Barberini attribué définitivement à l’artiste français Trophime Bigot, appelé surtout à montrer comment ces cogitabonds nocturnes à la chandelle étaient devenus une spécialité des artistes nordiques de l’époque au point d’être une source d’inspiration pour les artistes nordiques de l’époque. des artistes nordiques de l’époque au point d’alimenter une “science du symbolisme lumineux au service de la spiritualité”.

Le tableau d’Adam de Coster et le Saint Jérôme étaient d’ailleurs tous deux présents dans l’exposition du Palazzo Reale, à la différence qu’à Milan, la comparaison était élargie à Paulus Bor, Gerrit van Honthorst, Jan Lievens, Frans Hals, Jan van Bijlert et plusieurs autres artistes qui offraient une contextualisation plus large, plus précise et plus curieuse que celle que le public peut apprécier au Musée Jacquemart-André. Pour autant, d’ailleurs, que l’on soit en mesure d’apprécier réellement le parcours que les conservateurs ont voulu imposer presque de force dans les salles dédiées aux expositions temporaires, totalement inadaptées à des expositions de grand intérêt, parce qu’elles sont exiguës, parce qu’elles ont été entassées presque jusqu’à leurs limites physiques, souvent avec des solutions d’aménagement plus que discutables (tableaux pratiquement accrochés aux portes, pêle-mêle divers, et puis l’aménagement terrifiant de la salle dédiée à l’exposition des œuvres d’art...).l’aménagement de la salle consacrée à la diffusion des sujets humbles en Lorraine, aménagée dans un petit couloir reliant deux autres salles, et où se trouve également un dessin d’un Repentir de saint Pierre attribué à La Tour et qui pourrait constituer un jalon important, puisqu’il n’existe pas de dessin certain de lui à ce jour. Georges de la Tour est apparemment un artiste très aimé des Français, qui prennent d’assaut en masse l’exposition Jacquemart-André, si bien que les salles sont souvent bondées et qu’il devient difficile de visiter l’exposition en se concentrant. Le pauvre Georges de la Tour ne méritait pas de se noyer dans un dispositif aussi étouffant et désastreux.

Ceux qui ont connu la cohue de l’ancienne exposition Caravaggio au Palazzo Barberini et qui veulent retrouver des sensations similaires peuvent franchir le tourniquet qui sépare la collection permanente des salles d’expositions temporaires et entrer dans la mêlée. D’autre part, ceux qui pensent qu’une exposition a besoin d’un espace qui n’oblige pas les visiteurs à jouer des coudes avec leurs voisins chaque fois qu’ils se retournent pour voir un autre tableau, ou qui évite l’inconvénient de devoir contourner des gorges pour voir un autre tableau, sont d’accord pour dire que l’exposition a besoin d’un espace qui n’oblige pas les visiteurs à jouer des coudes pour voir un autre tableau.l’inconvénient de devoir faire le gymkhana entre les salles pour éviter les décors photographiques des autres visiteurs qui improvisent des selfies, des prises de vue en compagnie, des prises de vue en solo, alors ils devront attendre le jour où l’on réalisera qu’à un petit espace doit correspondre une petite exposition, ou ils devront se résigner à se débattre dans le désordre.

L'auteur de cet article: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.