Una mostra su Georges de la Tour è già un evento ancor prima d’aprire. E quella ch’è in corso da metà settembre al Musée Jacquemart-André di Parigi (Georges de la Tour. Entre ombre et lumière) è stata annunciata con qualche mese d’anticipo e con tutto il tipico attrezzario retorico che accompagna un evento: l’occasione unica, l’eccezionalità d’un qualcosa che non accadeva dal 1997, ovvero dalla data dell’ultima mostra francese sull’artista lorenese, la produzione ridotta e raramente esposta e via dicendo. Che la rassegna curata da Gail Feigenbaum e Pierre Curie rappresenti un’occasione, è fuor di dubbio: oggi conosciamo non più d’una quarantina di opere di Georges de la Tour, e al Jacquemart-André se ne possono vedere venti ritenute autografe dalla più parte della critica, ma il numero cresce fin quasi a trenta se si considerano anche le opere dubbie, quelle che alcuni ritengono autografe e tanti altri no, le opere di bottega eseguite sotto l’evidente sorveglianza del maestro e via dicendo. Chiunque s’accenda di passione per i controluce di Georges de la Tour, per quelle fiammelle tenui che rischiarano teschi, santi, Maddalene e bambini che soffiano su braci incandescenti, non indugi e s’imbarchi su di un mezzo per Parigi, ché l’occasione di veder così tante opere del lorenese assieme è una delle poche ragioni che sosterrebbero la possibilità di contemplare una visita. Lo dice anche lo stesso sito del Jacquemart-André, che persuade l’utente a visitare la mostra offrendogli tre solidi motivi: “un evento unico”, insistendo sul fatto che son quasi trent’anni che in Francia non si vede tanta copia di lavori di La Tour, “sono riuniti più di trenta capolavori” (e s’è visto che non è così, a meno che non si voglia riconsiderare il significato del termine “capolavoro”) e la possibilità di “scoprire uno dei pittori più enigmatici del Grand Siècle”.

Di per sé la mostra, tolte alcune novità di cui si darà brevemente conto, ricalca senza capitali e irrinunciabili variazioni, e in piccolo, l’impianto della rassegna ch’era stata ospitata nel 2020 a Palazzo Reale, curata da Francesca Cappelletti e Thomas Salamon (Feigenbaum faceva allora parte del comitato scientifico). Certo: si dirà che la conta degli autografi depone a favore del Jacquemart-André, dacché a Milano il pubblico poteva contare su quattordici opere sicuramente del maestro, inclusi alcuni elementi che invece non si trovano a Parigi (la Rissa dei musici mendicanti, una delle più intense presenze del catalogo di La Tour, o il Giovane che soffia su un tizzone di Digione), e doveva far a meno, per esempio, delle due versioni del San Girolamo, della Donna che si spulcia di Nancy, dei Mangiatori di piselli di Berlino o della Pentimento di san Pietro del Cleveland Museum of Art. Mostra milanese che, peraltro, non viene ricordata dagli apparati di sala di quella del Jacquemart-André che, anzi, nel tabellone con la cronologia installato sulla prima parete che si vede entrando nelle sale dedicate alle esposizioni temporanee, fissa al 1997-1998 “l’ultima grande retrospettiva dedicata a La Tour, al Grand Palais di Parigi”, e omette dunque di nominare quella di Palazzo Reale che, a ventitré anni di distanza, segnava comunque dei passi in avanti nelle ricerche sull’artista, in particolare sui suoi rapporti con l’Italia. E si dirà anche che il pubblico, oggi, esce generalmente insoddisfatto da una mostra in cui le opere dell’artista principale rappresentano una frazione minoritaria dell’insieme del materiale esposto, poiché in casi come questi si tende ad avere la percezione d’un percorso diluito, d’una brodaglia annacquata che tende a far affogare i pezzi per i quali s’era pagato il biglietto. Se però si vuol credere che i titoli di merito d’una mostra vadano anche al di là della quantità di pezzi da manuale che s’è in grado di far convenire in una data sede (sia un esempio la recente mostra su Caravaggio a Palazzo Barberini) e che il contesto abbia ancora una certa rilevanza, specialmente se l’obiettivo dichiarato d’una rassegna è quello di “collocare la vita e l’opera” dell’artista “nel contesto più ampio del caravaggismo europeo, in particolare l’influenza dei caravaggisti francesi, lorenesi e olandesi”, allora non si potrà che convenire sulle debolezze d’una mostra che, rispetto a quella di Milano, pecca proprio nel tentativo di ricostruire quegl’intrecci che potrebbero aver portato in Francia temi, soggetti e modi della pittura caravaggesca, perché troppo scarno è il materiale radunato dai curatori nelle sale per tentare una forma d’inquadramento compiuta. Manca, per dire, un corposo affondo sui rapporti tra Georges de la Tour e i pittori olandesi e fiamminghi (Gerrit van Honthorst, Paulus Bor, Adam de Coster) che gli sono stati spesso avvicinati e che sono imprescindibili per avere idea della diffusione e dell’impatto del caravaggismo in ambito nordico, così come manca, almeno nelle sale, un solido posizionamento rispetto agli eventuali rapporti di La Tour con l’Italia. Qualche suggestione viene dal confronto tra uno dei capolavori di La Tour, il Denaro versato che arriva in prestito dalla Galleria Nazionale di Leopoli in Ucraina, e il Concerto di Jacques Le Clerc, artista ch’era stato in Italia ad era tornato nella Francia natia nel 1622. Restano comunque gl’interrogativi su come La Tour sia entrato in contatto con l’arte di Caravaggio e su chi siano stati i suoi mediatori.

Gli otto capitoli in cui è divisa la mostra, s’è detto, non si discostano granché dalla suddivisione della mostra di Palazzo Reale, che come quella sul Jacquemart-André era stata sezionata su base tematica: è forse l’unico approccio possibile a una mostra su Georges de la Tour, artista di cui non si conoscono molte informazioni biografiche e la cui produzione, pur così scarna, affronta una quantità di soggetti ampia a sufficienza da giustificare una rassegna organizzata per temi. Lo svantaggio è che alla fine risulta una mostra dalla scansione non così dissimile: ecco allora una prima sezione, La part sereine des ténèbres, che serve a introdurre le atmosfere della sua arte, dopodiché arrivano quelle sulla pittura degli ultimi, sugli apostoli di Albi, sulla flebile luce delle candele come “lume interiore”, sulle “notti silenziose”, per terminare con quella ch’è forse la porzione più interessante della mostra, l’unica attaccata a una cronologia, dedicata ai dipinti della fase estrema della carriera di La Tour, dove i curatori hanno raccolto un gruppo di dipinti che, tolto il San Giovanni Battista nel deserto che a Milano chiudeva da solo la mostra assieme al San Sebastiano curato da Irene, erano assenti da Palazzo Reale. E rispetto a quell’occasione, peraltro, il San Sebastiano curato da Irene, a Milano esposto come autografo per cui è tuttavia aperta l’eventualità che possa trattarsi di copia (nel catalogo, pur lasciando aperto il dubbio, Francesca Cappelletti suggeriva comunque che la qualità di questo dipinto “porterebbe a ipotizzare che questa sia la versione apprezzata da Luigi XIII”, ovvero l’originale), la mostra del Jacquemart-André rompe qualunque indugio e decide di derubricare a d’aprés il dipinto del Musée des Beaux-Arts di Orléans che, ad ogni modo, già prima figurava tra le opere più dibattute del catalogo del lorenese.

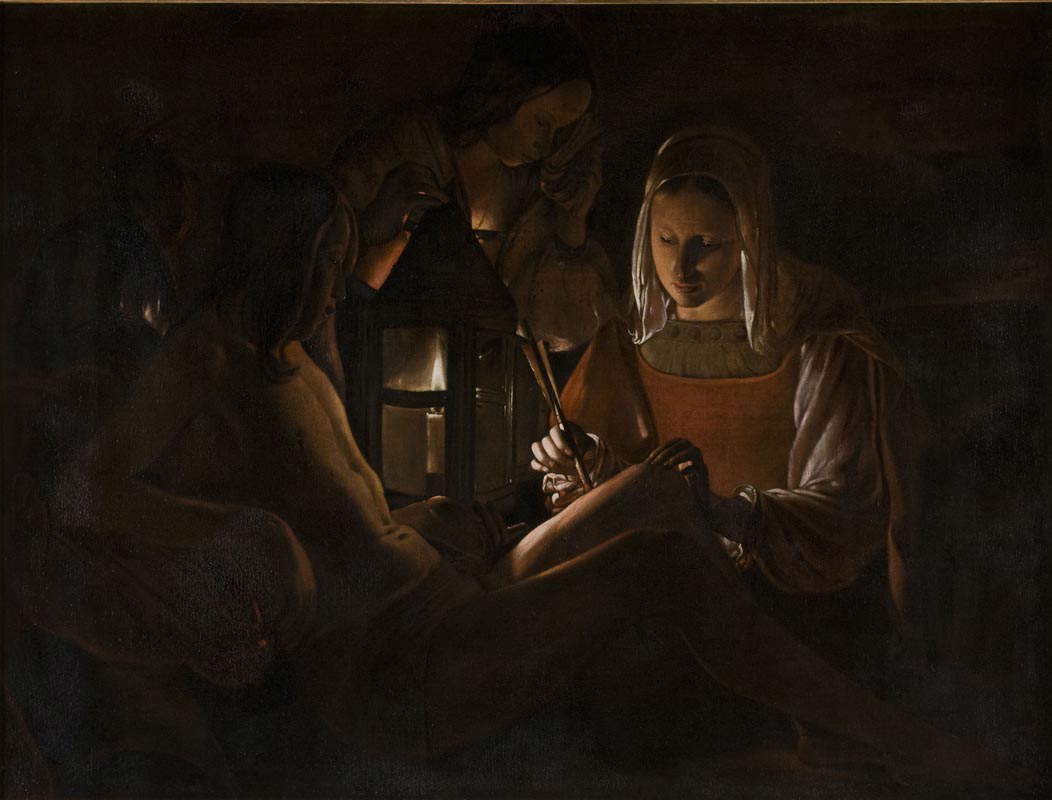

Si potrebbe cominciare proprio dall’ultima sala per elencare le novità della mostra, a cominciare dalla Fillette au brasero, la ragazza col braciere ch’era stata venduta da Lempertz a Colonia cinque anni fa esatti, il 10 dicembre del 2020, a 4 milioni e 340mila euro, commissioni incluse, e aveva fatto siglare il record in asta per l’artista. Non è un dipinto che prima non si conoscesse, dal momento che era stata esposta anche alla mostra del Grand Palais del 1997, ma la possibilità di vederla adesso accanto al Ragazzo che soffia sulla pipa, altra opera dall’autenticità discussa (al Jacquemart-André è presentato come originale), rilancia il dibattito sulla possibilità che i due dipinti siano nati in pendant. Il vertice della mostra si tocca però nella sala precedente, la penultima, con l’accostamento della Maddalena penitente della National Gallery (che a Milano, al contrario, apriva la mostra: le ripartizioni tematiche ovviamente aprono alla possibilità di trovare in fondo quello che prima era all’inizio) e della Maddalena di Louis Finson esemplata sull’originale caravaggesco. L’idea dei curatori è di far emergere, anzitutto, le differenze tra La Tour e Caravaggio, procedendo per contrasto: da una parte, dunque, l’intimità, il raccoglimento, l’atteggiamento meditativo della Maddalena del lorenese, e dall’altra l’estasi, il trasporto, l’abbandono, di quella del lombardo, caratteristiche che si colgono ovviamente anche nella copia di Finson (in mostra s’ammira quella del Musée des Beaux-Arts di Marsiglia ch’è considerata una tra le più antiche e tra le più fedeli all’originale, eseguita poco dopo la scomparsa di Caravaggio). Efficace, nella mostra del Jacquemart-André, l’insistenza sull’intellettualismo di Georges de la Tour, il suo continuo rimandare a qualcos’altro al di là d’una superficie ch’è solo apparentemente descrittiva, ma che in realtà è tanto ambigua da render sfuggente persino l’identificazione dei soggetti: il tema religioso, nella Maddalena, par quasi confondersi con la possibilità d’una qualche apertura profana (la donna che medita davanti al teschio e alla candela potrebbe tranquillamente essere una personificazione della malinconia), e lo stesso ragionamento vale a maggior ragione per il Neonato del Musée des Beaux-Arts di Rennes che gli è esposto a fianco, scena domestica senza particolari connotazioni che potrebbe esser letta anche come una rappresentazione della Madonna col Bambino e sant’Anna.

La novità sicuramente più interessante della rassegna è tuttavia il San Gregorio che s’incontra verso la metà dell’itinerario di visita, nella sala che raduna gli apostoli del ciclo di Albi, insieme di dipinti che Georges de la Tour eseguì con tutta probabilità in serie per radunarli attorno a un’immagine di Cristo secondo la tradizione spagnola dell’apostolado, complesso decorativo che aveva il suo più significativo precedente nella produzione di El Greco, di cui si conservano due apostolados completi (tutti e due a Toledo: uno nella Cattedrale e uno al Museo El Greco) e altri invece parziali o smembrati. Il San Gregorio è stato recentemente scoperto dallo storico dell’arte Nicolas Milovanovic nei depositi del Museu Nacional de Arte Antiga di Lisbona ed è stato accostato agli apostoli che già fanno parte del catalogo di La Tour (il confronto diretto, sulla stessa parete, è col San Tommaso del Chrysler Museum di Norfolk in Virginia) essenzialmente per l’impostazione frontale del soggetto, per la figura piramidale a mezzo busto, per l’atteggiamento pensoso, per alcuni dettagli (le rughe pronunciate, per esempio, oppure le pieghe delle maniche). Dopo il restauro sono però emersi i dubbî sull’autografia: lo stesso Milovanovic, all’inizio quasi certo della paternità di Georges de la Tour, ha assunto una posizione più cauta, dal momento che, a suo dire, l’opera apparirebbe tecnicamente poco simile ai lavori noti di La Tour, per via della pittura troppo secca, le pennellate non abbastanza libere e fluide, i colori poco luminosi. Per queste ragioni, gli organizzatori hanno preferito evitare di prendere posizione contro oppure a favore: in mostra il pubblico troverà l’opera esposta come “Georges de la Tour o copia da?”, con tanto di punto interrogativo, quasi che debba essere il visitatore a pronunciarsi sulla questione.

Merita infine un cenno l’ultima novità significativa, un San Giacomo maggiore emerso sul mercato nel giugno del 2023, andato in asta da Tajan a Parigi (è stato venduto a 511mila euro, partendo da una stima di 100-150mila) e ritenuto opera di bottega, copia di un originale altrimenti sconosciuto e che per via dell’atmosfera, del modo di trattare la luce, delle implicazioni spirituali del contenuto può essere accostato alla Maddalena penitente della National Gallery. L’opera del maestro, come detto, non ci è nota: tuttavia, le dimensioni importanti di questa copia (un metro per quasi un metro e mezzo) e soprattutto la sua qualità si fanno da sole testimoni della rilevanza che il San Giacomo maggiore a oggi perduto doveva aver assunto nella produzione di La Tour. Il dipinto è esposto in una sezione dedicata ai santi, chiamati in causa per dar conto del modo in cui La Tour esplorava “le possibilità del notturno” e dimostrava il suo interesse per la luce artificiale: si trovano qui le due versioni del Pentimento di san Pietro, l’originale del Cleveland Museum of Art, dove il santo è raffigurato vicino al gallo del racconto evangelico, con l’aria sofferente di un uomo devastato dal rimorso, e la più intima versione d’atelier conservata al Musée Georges de la Tour di Vic-sur-Seille. A fare da pietre di paragone, la Negazione di san Pietro di Adam de Coster per introdurre il tema della circolazione sul mercato parigino antico di opere che potrebbero aver in qualche modo fornito spunto a La Tour, e il celebre San Girolamo di Palazzo Barberini ormai stabilmente assegnato al francese Trophime Bigot, convocati soprattutto per mostrare come questi cogitabondi notturni a lume di candela fossero diventati una sorta di specialità degli artisti nordici del tempo al punto da andare ad alimentare una “scienza del simbolismo luminoso al servizio della spiritualità”.

Sia il dipinto di Adam de Coster che il San Girolamo erano peraltro presenti alla mostra di Palazzo Reale, con la differenza che a Milano il confronto s’allargava a includere Paulus Bor, Gerrit van Honthorst, Jan Lievens, Frans Hals, Jan van Bijlert e diversi altri artisti che offrivano una contestualizzazione più ampia, precisa e curiosa rispetto a quella che il pubblico ha modo d’apprezzare al Musée Jacquemart-André. Sempre che, peraltro, ci si trovi nelle condizioni di poter veramente apprezzare il percorso che i curatori hanno voluto far entrare quasi a forza nelle sale dedicate alle mostre temporanee, che sono del tutto inadatte a rassegne di grande richiamo, perché sono anguste, e perché per questa occasione son state stipate quasi fino ai loro limiti fisici, spesso con soluzioni progettuali più che discutibili (dipinti praticamente attaccati alle porte, affastellamenti varî, e poi terrificante l’allestimento della sala dedicata alla diffusione in Lorena dei soggetti umili, sistemata in un corridoietto che raccorda altre due sale, e dove si trova peraltro un disegno di un Pentimento di san Pietro che è stato attribuito a La Tour e nel caso potrebbe essere una pietra miliare di sommo rilievo, dacché non esistono a oggi suoi disegni certi), e perché Georges de la Tour, a quanto pare, è un artista parecchio amato dai francesi, che stanno assaltando in massa la mostra del Jacquemart-André, col risultato che le sale sono affollate spesso oltre il limite della tollerabilità e diventa difficile visitare la mostra concentrati. Il povero Georges de la Tour non meritava di annegare dentro un allestimento così soffocante, così disastroso.

Chi abbia sperimentato la ressa della passata mostra di Caravaggio a Palazzo Barberini e voglia ritrovare sensazioni simili, può superare il tornello che separa la raccolta permanente dalle sale dell’esposizioni temporanee e buttarsi nella mischia. Chi invece crede che una mostra abbia necessità di spazî che non costringano il visitatore a fare a gomitate col vicino ogni qual volta ci si sposti per andare a vedere un altro dipinto o che gli evitino l’inconveniente di dover percorrere gimcane tra le sale per evitare i set fotografici degli altri visitatori che improvvisano selfie, autoscatti, scatti in compagnia, scatti in solitaria, allora dovrà aspettare il giorno in cui ci si renderà conto che a spazio piccolo dovrebbe corrispondere mostra piccola, o dovrà rassegnarsi a lottare nel marasma.

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.