Eine Ausstellung über Georges de la Tour ist schon ein Ereignis, bevor sie überhaupt eröffnet ist. Die Ausstellung, die seit Mitte September im Musée Jacquemart-André in Paris läuft(Georges de la Tour. Entre ombre et lumière) wurde einige Monate im Voraus und mit all den typischen rhetorischen Begleitumständen eines Ereignisses angekündigt: der einmalige Anlass, die Außergewöhnlichkeit von etwas, das seit 1997, also seit dem Datum der letzten französischen Ausstellung über den lothringischen Künstler, nicht mehr stattgefunden hat, die reduzierte und selten gezeigte Produktion und so weiter. Dass die von Gail Feigenbaum und Pierre Curie kuratierte Ausstellung ein Ereignis darstellt, steht außer Zweifel: Heute kennt man nicht mehr als vierzig Werke von Georges de la Tour, und bei Jacquemart-André werden zwanzig davon von den meisten Kritikern als autograph angesehen, aber die Zahl wächst auf fast dreißig an, wenn man auch die zweifelhaften Werke berücksichtigt, die, die manche als autograph ansehen und viele andere nicht, die Werkstattarbeiten, die unter der offensichtlichen Aufsicht des Meisters ausgeführt wurden. Wer für die von hinten beleuchteten Gemälde von Georges de la Tour entflammt ist, für diese zarten Flammen, die Schädel, Heilige, Magdalenen und Kinder, die in die Glut blasen, beleuchten, sollte nicht zögern und eine Reise nach Paris antreten, denn die Gelegenheit, so viele Werke des lothringischen Künstlers zusammen zu sehen, ist einer der wenigen Gründe, die einen Besuch in Erwägung ziehen lassen. Dies wird auch auf der Website von Jacquemart-André selbst festgestellt, die den Benutzer mit drei handfesten Gründen zum Besuch der Ausstellung überredet: ein einzigartiges Ereignis“, wobei darauf hingewiesen wird, dass es fast dreißig Jahre her ist, dass so viele Exemplare der Werke von La Tour in Frankreich zu sehen waren, ”mehr als dreißig Meisterwerke werden zusammengebracht“ (und es stellt sich heraus dass dies nicht der Fall ist, es sei denn, man möchte die Bedeutung des Begriffs ”Meisterwerk“ neu überdenken) und die Möglichkeit, ”einen der rätselhaftesten Maler des Grand Siècle zu entdecken".

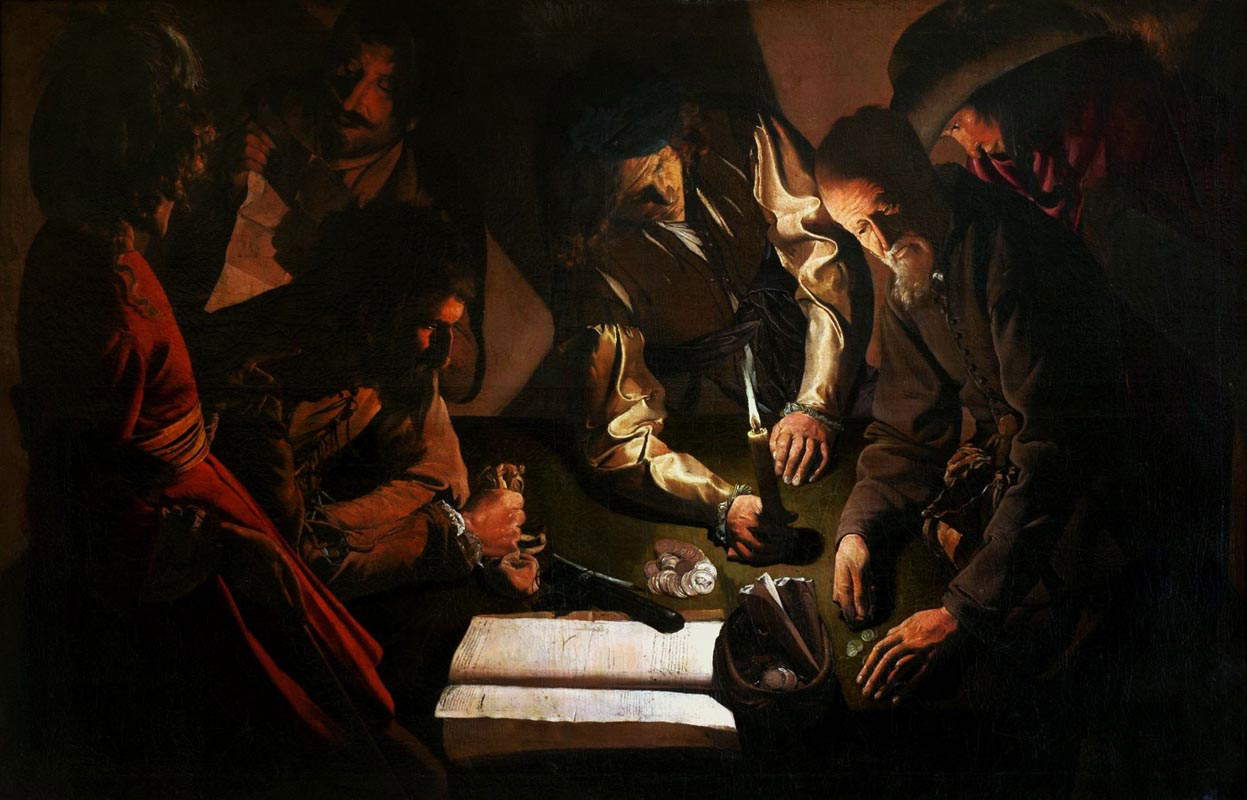

An sich folgt die Ausstellung, abgesehen von einigen Neuerungen, die kurz erwähnt werden sollen, ohne große und unverzichtbare Abweichungen und in geringem Maße dem Layout der Ausstellung, die 2020 im Palazzo Reale stattfand und von Francesca Cappelletti und Thomas Salamon kuratiert wurde (Feigenbaum gehörte damals dem wissenschaftlichen Komitee an). Gewiss: Man wird sagen, dass die Autographenzählung zu Jacquemart-Andrés Gunsten ausfällt, da das Publikum in Mailand auf vierzehn Werke des Meisters zählen konnte, darunter einige Werke, die in Paris nicht zu finden sind (die Rissa dei musici mendicanti, eine der darunter einige Werke, die nicht in Paris zu finden sind (die Rissa dei musici mendicanti, eine der intensivsten Darstellungen im Katalog von La Tour, oder der Junge Mann, der eine Dijon-Kerze anbläst ), und die ohne die beiden Versionen des Heiligen Hieronymus, der Frau, die sich selbst reinigt , aus Nancy, den Erbsenessern aus Berlin oder der Reue des Heiligen Petrus aus dem Cleveland Museum of Art auskommen mussten. Eine Mailänder Ausstellung, an die im Übrigen nicht die Apparate des Jacquemart-André erinnern, die im Gegenteil auf der Chronologie-Tafel an der ersten Wand, die man beim Betreten der den Wechselausstellungen gewidmeten Räume sieht, die Jahre 1997-1998 alsdie letzte große Retrospektive, die La Tour im Grand Palais in Paris gewidmet war“, und lässt damit diejenige im Palazzo Reale aus, die dreiundzwanzig Jahre später dennoch einen Fortschritt in der Erforschung des Künstlers und insbesondere seiner Beziehungen zu Italien darstellte. Und man kann auch sagen, dass das Publikum heute im Allgemeinen unzufrieden ist mit einer Ausstellung, in der die Werke des Hauptkünstlers nur einen kleinen Teil des gesamten ausgestellten Materials ausmachen, da man dazu neigt, den Eindruck einer verwässerten Route zu haben, eines verwässerten Breis, der dazu neigt, die Werke zu ertränken, für die man das Ticket bezahlt hat. Wenn man jedoch glauben will, dass die Vorzüge einer Ausstellung auch über die Anzahl der Lehrbuchstücke hinausgehen, die man in einer Ausstellung unterbringen kann. Wenn man jedoch glauben will, dass die Vorzüge einer Ausstellung auch über die Anzahl der Lehrbuchwerke hinausgehen, die man in einer Ausstellung unterbringen kann (die jüngste Caravaggio-Ausstellung im Palazzo Barberini ist ein Beispiel dafür), und dass der Kontext immer noch eine gewisse Relevanz hat, insbesondere wenn das erklärte Ziel einer Ausstellung darin besteht, ”Leben und Werk“ des Künstlers ”in den breiteren Kontext des europäischen Caravaggismus, in den Kontext des Wenn es das erklärte Ziel einer Ausstellung ist, “das Leben und Werk” des Künstlers “in den breiteren Kontext des europäischen Caravaggismus zu stellen, insbesondere in den Kontext des Einflusses der französischen, lothringischen und niederländischen Caravaggisten”, dann kann man sich nur auf die Schwächen einer Ausstellung einigen, die im Vergleich zu der in Mailand gerade in ihrem Versuch, jene Verstrickungen zu rekonstruieren, die CaravaggusVerflechtungen zu rekonstruieren, die Caravaggios Themen, Sujets und Malweisen nach Frankreich gebracht haben könnten, denn das Material, das die Kuratoren in den Räumen zusammengetragen haben, ist zu dürftig, um irgendeine Art von Rahmung zu versuchen. So fehlt zum Beispiel eine eingehende Untersuchung der Beziehungen zwischen Georges de la Tour und den niederländischen und flämischen Malern (Gerrit van Honthorst, Paulus Bor, Adam de Coster), die ihm oft nahe standen und die unverzichtbar sind, um sich ein Bild von der Verbreitung und dem Einfluss Caravaggios im nordischen Raum zu machen, ebenso wie es, zumindest in den Sälen, keine solide Positionierung der Beziehungen de la Tours zu Italien gibt. Der Vergleich zwischen einem Meisterwerk von La Tour, dem Bezahlten Geld , das als Leihgabe aus der Nationalgalerie von Lemberg in der Ukraine kommt, und dem Konzert von Jacques Le Clerc, einem Künstler, der in Italien war und 1622 in seine Heimat Frankreich zurückkehrte, gibt einige Anregungen. Es bleibt jedoch die Frage offen, wie La Tour mit der Kunst Caravaggios in Kontakt kam und wer seine Vermittler waren.

Die acht Kapitel, in die die Ausstellung unterteilt ist, weichen, wie gesagt, nicht sehr von der Unterteilung der Ausstellung im Palazzo Reale ab, die wie die über Jacquemart-André nach Themen gegliedert war: Dies ist vielleicht der einzig mögliche Ansatz für eine Ausstellung über Georges de la Tour, einen Künstler, über den nur wenige biografische Informationen bekannt sind und dessen Produktion, obwohl sie so spärlich ist, eine ausreichende Anzahl von Themen behandelt, um eine thematisch gegliederte Ausstellung zu rechtfertigen. Der Nachteil ist, dass die Ausstellung am Ende gar nicht so unähnlich ist: Da ist also ein erster Abschnitt, La part sereine des ténèbres, der dazu dient, in die Stimmungen seiner Kunst einzuführen, danach folgen solche über die Malerei der Leisten, über die Apostel von Albi, über das schwache Licht der Kerzen als “inneres Licht”, über “stille Nächte”, um mit dem vielleicht interessantesten Teil der Ausstellung zu enden Der vielleicht interessanteste Teil der Ausstellung, der einzige, der an eine Chronologie gebunden ist, ist den Gemälden der extremen Phase von La Tours Karriere gewidmet, wo die Kuratoren eine Gruppe von Gemälden versammelt haben, die, abgesehen von Johannes dem Täufer in der Wüste , der in Mailand die Ausstellung zusammen mit dem von Irene kuratierten Heiligen Sebastian abschloss, im Palazzo Reale nicht zu sehen waren. Bei dieser Gelegenheit wurde der von Irene kuratierte Heilige Sebastian in Mailand als Autograph ausgestellt, bei dem jedoch die Möglichkeit in Betracht gezogen wurde, dass es sich um eine Kopie handeln könnte (im Katalog lässt Francesca Cappelletti diesen Zweifel zwar offen, meint aber, dass die Qualität des Gemäldes “zu der Annahme verleitet, dass es sich um die von Ludwig XIII. geschätzte Version handelt”, d. h. um das Original), bricht die Ausstellung im Jacquemart-André mit dem Zögern und beschließt, das Gemälde aus dem Musée des Beaux-Arts in Orléans, das allerdings schon im lothringischen Katalog zu den am meisten diskutierten Werken gehörte, in den Vordergrund zu stellen.

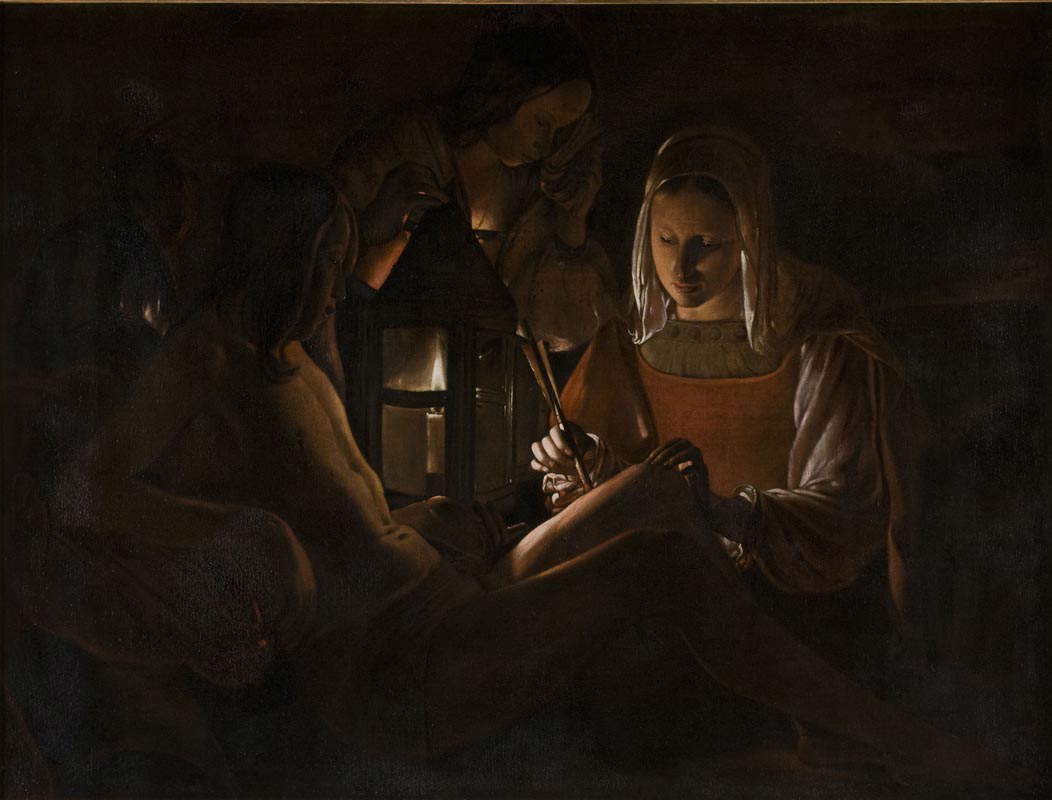

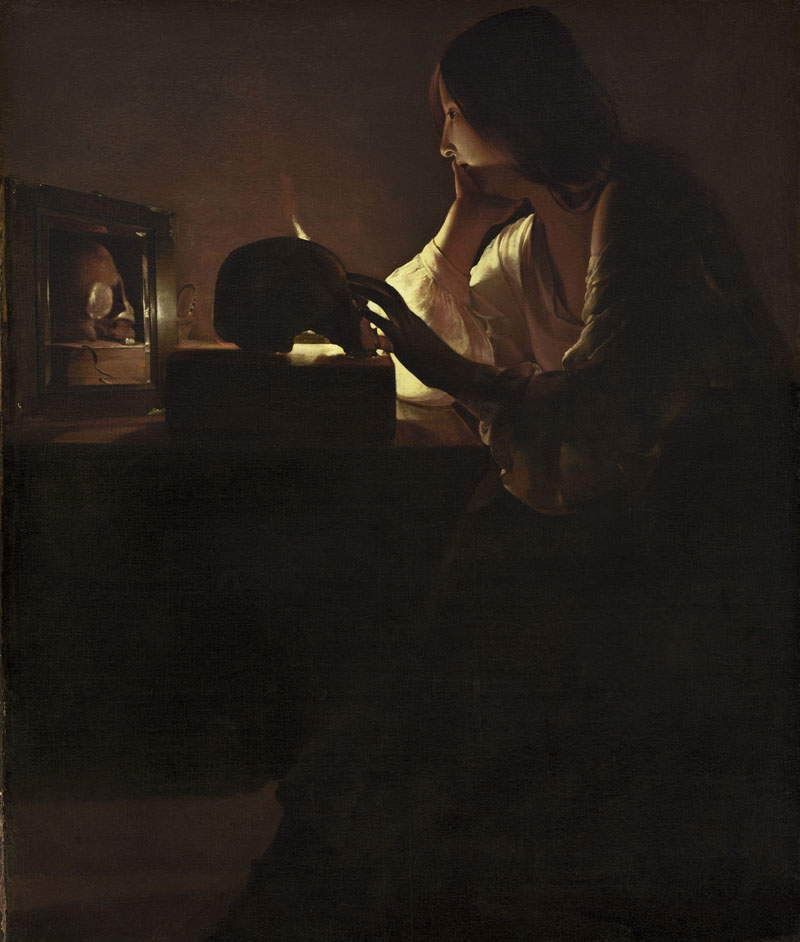

Man könnte mit dem letzten Raum beginnen, um die Neuheiten der Ausstellung aufzulisten, beginnend mit der Fillette au brasero, dem Mädchen mit dem Kohlenbecken, das vor genau fünf Jahren, am 10. Dezember 2020, bei Lempertz in Köln für 4,340 Millionen Euro inklusive Provision versteigert wurde und einen Auktionsrekord für den Künstler darstellte. Es handelt sich nicht um ein Gemälde, das zuvor unbekannt war, da es auch in der Ausstellung im Grand Palais 1997 ausgestellt war, aber die Möglichkeit, es neben dem Pfeife blasenden Jungen zu sehen, einem anderen Werk, dessen Authentizität umstritten ist (im Jacquemart-André wird es als Original präsentiert), lässt die Diskussion über die Möglichkeit, dass die beiden Gemälde als Pendant entstanden sind, wieder aufleben. Der Höhepunkt der Ausstellung wird jedoch im vorletzten Saal erreicht, mit der Gegenüberstellung der Büßenden Magdalena der Nationalgalerie (die in Mailand im Gegenteil die Ausstellung eröffnete: die thematische Aufteilung eröffnet offensichtlich die Möglichkeit, am Ende das zu finden, was am Anfang war) und der Magdalena von Louis Finson nach dem Original von Caravaggio. Die Idee der Kuratoren ist es, zunächst die Unterschiede zwischen La Tour und Caravaggio herauszuarbeiten, indem man von der Gegenüberstellung ausgeht: Auf der einen Seite also die Intimität, die Erinnerung und die meditative Haltung der Magdalena des lothringischen Künstlers, auf der anderen Seite die Ekstase, die Entrückung und die Verlassenheit der Magdalena von Caravaggio, Merkmale, die natürlich auch in der Kopie von Finson zu sehen sind (zu sehen istbewundern Sie die Kopie aus dem Musée des Beaux-Arts in Marseille, die als eine der ältesten und originalgetreuesten gilt und in der Zeit des Kontakts zwischen Finson und Caravaggio entstanden ist). In der Jacquemart-André-Ausstellung wird der Intellektualismus von Georges de la Tour hervorgehoben, sein ständiger Verweis auf etwas anderes, das sich hinter einer nur scheinbar beschreibenden Oberfläche verbirgt, in Wirklichkeit aber so vieldeutig ist, dass selbst die Identifizierung der Motive schwer fällt: Das religiöse Thema in der Magdalena scheint fast mit der Möglichkeit einer profanen Öffnung verwechselt zu werden (die vor dem Schädel und der Kerze meditierende Frau könnte leicht eine Personifizierung der Melancholie sein), und die gleiche Argumentation gilt erst recht für das Neonato im Muséund des Beaux-Arts in Rennes, das daneben ausgestellt ist, eine häusliche Szene ohne besondere Konnotationen, die auch als Darstellung der Madonna mit Kind und der Heiligen Anna gelesen werden könnte.

Die interessanteste Neuheit der Ausstellung ist jedoch der heilige Gregor , dem man gegen Mitte des Rundgangs in dem Raum begegnet, in dem die Apostel des Albi-Zyklus versammelt sind, einer Reihe von Gemälden, die Georges de la Tour wahrscheinlich in Serie ausführte, um sie um ein Bild zu versammeln die Georges de la Tour wahrscheinlich nacheinander anfertigte, um sie um ein Christusbild zu versammeln, entsprechend der spanischen Tradition desApostolados, eines dekorativen Komplexes, der seinen wichtigsten Vorläufer in der Produktion von El Greco hatte, von dem zwei vollständige Apostolados erhalten sind (beide in Toledo eines in der Kathedrale und eines im El-Greco-Museum) und andere, die teilweise oder zerstückelt sind. Der heilige Gregor wurde kürzlich von dem Kunsthistoriker Nicolas Milovanovic in den Depots des Museu Nacional de Arte Antiga in Lissabon entdeckt und bereits in seinem Katalog den Aposteln gegenübergestellt (der direkte Vergleich, an derselben Wand, ist Thomas im Chrysler Museum in Norfolk, Virginia), was im Wesentlichen auf die frontale Annäherung des Motivs, die pyramidenförmige Halbfigur, die nachdenkliche Haltung und bestimmte Details (z. B. die ausgeprägten Falten oder die Fältelung der Ärmel) zurückzuführen ist. Nach der Restaurierung kamen jedoch Zweifel an der Urheberschaft auf: Milovanovic selbst, der sich zunächst der Urheberschaft von Georges de la Tour fast sicher war, nahm eine vorsichtigere Haltung ein, da das Werk seiner Meinung nach den bekannten Werken von La Tour technisch nicht sehr ähnlich sei, da die Malerei zu trocken, die Pinselstriche nicht frei und flüssig genug und die Farben nicht leuchtend genug seien. Aus diesen Gründen haben es die Organisatoren vorgezogen, sich nicht für oder gegen das Werk auszusprechen: In der Ausstellung wird das Werk mit der Aufschrift “Georges de la Tour oder Kopie von?” versehen und mit einem Fragezeichen versehen, so als ob es dem Besucher überlassen wäre, sich zu dieser Frage zu äußern. Schließlich ist noch das letzte bedeutende neue Werk zu erwähnen, ein Jakobus der Große , das im Juni 2023 auf den Markt kam und bei Tajan’s in Paris versteigert wurde (es wurde für 511.000 € verkauft, ausgehend von einer Schätzung von 100-150.000 €) und das als Werkstattwerk gilt, als Kopie eines ansonsten unbekannten Originals und das aufgrund der Atmosphäre, der Art der Lichtbehandlung und der spirituellen Implikationen des Inhalts mit der Büßenden Magdalena in der Nationalgalerie verglichen werden kann. Das Werk des Meisters ist, wie bereits erwähnt, nicht bekannt: Allein die beachtlichen Ausmaße dieser Kopie (ein Meter mal fast eineinhalb Meter) und vor allem ihre Qualität zeugen von der Bedeutung, die der heute verschollene St. Jakobus Major in der Produktion von La Tour gehabt haben muss. Das Gemälde ist in einer den Heiligen gewidmeten Abteilung ausgestellt, die die Art und Weise erklären soll, in der La Tour “die Möglichkeiten des Nächtlichen” erforscht und sein Interesse am künstlichen Licht demonstriert: Das Original befindet sich im Cleveland Museum of Art, wo der Heilige in der Nähe des Hahns aus dem Evangelium dargestellt ist, mit der leidenden Miene eines von Gewissensbissen geplagten Mannes, und die intimere Atelierversion, die im Musée Georges de la Tour in Vic-sur-Seille aufbewahrt wird. Die Negation des heiligen Petrus von Adam de Coster, um das Thema der Zirkulation von Werken auf dem alten Pariser Markt einzuführen, die La Tour möglicherweise inspiriert haben, und der berühmte heilige Hieronymus aus dem Palazzo Barberini, der nun dauerhaft dem französischen Künstler Trophime Bigot zugeordnet wird, werden als Prüfsteine herangezogen, um vor allem zu zeigen, wie diese nächtlichen Cogitabonds bei Kerzenschein zu einer Art Spezialität der nordischen Künstler dieser Zeit geworden sind, bis hin zu einem der nordischen Künstler dieser Zeit zu einer “Wissenschaft der leuchtenden Symbolik im Dienste der Spiritualität”.

Sowohl das Gemälde von Adam de Coster als auch der Heilige Hieronymus waren übrigens in der Ausstellung im Palazzo Reale zu sehen, mit dem Unterschied, dass in Mailand der Vergleich auf Paulus Bor, Gerrit van Honthorst, Jan Lievens, Frans Hals, Jan van Bijlert und einige andere Künstler ausgeweitet wurde, die eine breitere, präzisere und kuriosere Kontextualisierung boten als die, die das Publikum im Musée Jacquemart-André zu sehen bekommt. Vorausgesetzt, man ist in der Lage, den Weg wirklich zu verstehen, den die Kuratoren fast mit Gewalt in die für Wechselausstellungen bestimmten Räume erzwingen wollten, die für Ausstellungen von großer Anziehungskraft völlig ungeeignet sind, weil sie beengt sind, weil sie fast bis an ihre physischen Grenzen vollgestopft wurden, oft mit mehr als fragwürdigen Gestaltungslösungen (Gemälde, die praktisch an den Türen befestigt sind, verschiedene Durcheinanderstellungen und dann die erschreckendeEinrichtung des Saals, der der Verbreitung der bescheidenen Themen in Lothringen gewidmet ist und in einem kleinen Korridor liegt, der zwei andere Säle miteinander verbindet, und in dem sich auch eine Zeichnung der Reue des Heiligen Petrus befindet, die La Tour zugeschrieben wird und einen wichtigen Meilenstein darstellen könnte, da und weil Georges de la Tour offenbar ein beliebter Künstler bei den Franzosen ist, die die Jacquemart-André-Ausstellung massenhaft stürmen, so dass die Räume oft unerträglich überfüllt sind und ein konzentrierter Besuch der Ausstellung schwierig wird. Der arme Georges de la Tour hat es nicht verdient, in einer solch erdrückenden und katastrophalen Situation zu ertrinken.

Diejenigen, die das Gedränge der letzten Caravaggio-Ausstellung im Palazzo Barberini erlebt haben und ähnliche Empfindungen wiederentdecken wollen, können durch das Drehkreuz gehen, das die ständige Sammlung von den Sälen der Wechselausstellungen trennt, und sich ins Getümmel stürzen. Diejenigen hingegen, die der Meinung sind, dass eine Ausstellung einen Raum braucht, der die Besucher nicht dazu zwingt, ihren Nachbarn jedes Mal die Ellbogen zu zeigen, wenn sie sich umdrehen, um ein anderes Gemälde zu sehen, oder der die Unannehmlichkeit vermeidet, um Schluchten herumlaufen zu müssen, um ein anderes Bild zu sehen.die Unannehmlichkeit, zwischen den Räumen Gymkhana laufen zu müssen, um den Fotoapparaten anderer Besucher auszuweichen, die Selfies, Selbstaufnahmen, Aufnahmen in Gesellschaft, Einzelaufnahmen improvisieren, dann werden sie auf den Tag warten müssen, an dem man erkennt, dass ein kleiner Raum einer kleinen Ausstellung entsprechen sollte, oder sie werden sich damit abfinden müssen, sich in dem Chaos zu quälen.

Der Autor dieses Artikels: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.