Si sarebbe potuta intitolare Les Italiens de Paris la mostra Belle Époque, attualmente in corso a Palazzo Blu di Pisa fino al 7 aprile 2026, e in effetti il sottotitolo recita “Pittori italiani a Parigi nell’età dell’Impressionismo”. Protagonisti di questa lunga ed articolata esposizione curata da Francesca Dini sono infatti principalmente Giovanni Boldini, Giuseppe De Nittis e Federico Zandomeneghi, ovvero i tre artisti considerati tra i maggiori Italiens de Paris, che tra gli anni Settanta dell’Ottocento e il primo decennio del Novecento elessero la capitale francese a luogo ideale per evolvere la propria arte e il proprio modo di dipingere verso la modernità, poiché era a Parigi che in quegli anni si cominciava a respirare un’aria nuova, un’aria di eleganza, la mondanità di una borghesia che sempre più si stava urbanizzando con il conseguente miglioramento del proprio tenore di vita. Una borghesia che frequentava i salotti, i café, i teatri, che passeggiava lungo i boulevard, che partecipava attivamente alla straordinaria ondata culturale che aveva travolto la Ville Lumière di quel tempo, durante il quale Parigi diventò il vero centro nevralgico d’Europa. La piacevole e apparentemente frivola vita della classe borghese venne accolta pertanto tra i soggetti più raffigurati da questi artisti, che portarono nelle loro tele lo spirito dell’epoca, ma questa scelta fu in passato vista come una sorta di tradimento da parte degli artisti italiani di Parigi nei confronti delle loro origini culturali per andare incontro ai favori del mercato parigino. Obiettivo dichiarato della mostra nell’introduzione del catalogo che l’accompagna è dunque “valutare le mutazioni stilistiche di Boldini, De Nittis e Zandomeneghi e le sinergie scaturite dagli incontri con altri eminenti artisti europei dimoranti nella capitale francese”, scrive la curatrice, e “storicizzare il ruolo dei nostri valorosi pittori, nella diversità delle loro scelte estetiche e di percorso”. Dal punto di vista dei contenuti, “questi nostri pittori sono forse più miopi degli impressionisti francesi nel prediligere il ritratto della piacevole vita della metropoli e dei suoi contorni?”. O forse era conveniente per la Francia, dopo la disastrosa sconfitta di Sedan, accentrare su di sé questa rappresentazione di metropoli moderna, di vita piacevole, di Belle Époque, per riguadagnare il prestigio internazionale perduto?

Probabilmente non ci sarebbe stata la Belle Époque senza quella rovinosa sconfitta francese nella guerra franco-prussiana del 1870. E allora la mostra di Palazzo Blu, prima di farci godere nella piacevolezza e nell’eleganza di quel tempo felice (anche se privilegio solo borghese), ci fa respirare quell’aria pesante e tragica che lo precedette, attraverso il notturno di Carlo Ademollo, artista-soldato risorgimentale, che raffigura tre suore rischiarate dalla luce della lanterna tra i corpi ancora a terra sul campo di battaglia nella sera della Battaglia di Sedan, attraverso i corpi dei caduti sulle palme del martirio, con volti fortemente caratterizzati, davanti alla personificazione di Parigi, in piedi, con il tricolore francese a brandelli, durante l’Assedio raffigurato da Ernest Meissonier, e attraverso i cadaveri riversi a terra in primo piano, tra cui anche quello di una donna, raffigurati con l’incarnato verdognolo della morte nel grande quadro di Maximilien Luce del Musée d’Orsay che rimanda alle vittime della Comune.

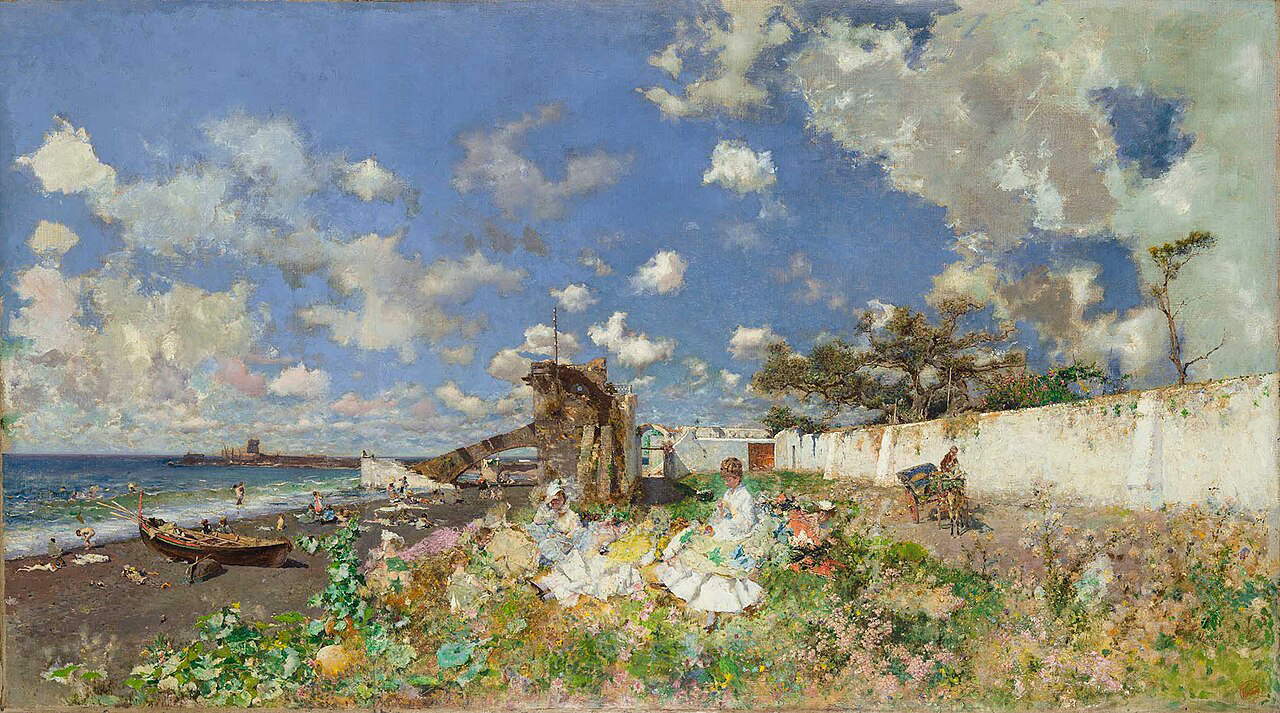

Risulta perciò potente il forte contrasto tra la prima e la seconda sezione, tra la tragicità della morte e l’era felice della Belle Époque, nettamente evidenziata dalla graziosa Berthe ritratta da Giovanni Boldini su una panchina di un parco della metropoli francese, vestita all’ultima moda, con le gambe accavallate, lo sguardo rivolto di lato e la piccola mano sul mento, il cui mignolo scivola sulla bocca socchiusa con un gesto tra l’innocenza e la sensualità. Un salto d’atmosfera che prosegue con il Ritorno dalle corse dei cavalli ambientato in una giornata di sole al Bois de Boulogne, dipinto di Giuseppe de Nittis che dà modo anche a lui di ritrarre gentildonne, gentiluomini e bambini tutti ben abbigliati e lieti. Hanno dunque tradito entrambi gli esordi italiani per “impariginirsi”? No, si sono evidentemente adattati ai tempi, sottolinea Francesca Dini, hanno intercettato il desiderio di leggerezza della società parigina animata dalla joie de vivre e desiderosa di dimenticare gli anni difficili appena passati, e ciascuno di loro ha assunto dunque il ruolo di pittore della vita moderna, o come direbbe Baudelaire, dell’artista flâneur, dell’uomo che vaga oziosamente per le vie cittadine, contemplando i paesaggi e le persone che vede nel suo vagare e gioendo della vita universale. Sorprende poi, proseguendo nel percorso espositivo, vedere dipinti di Boldini diversi da quelli che solitamente vengono esposti nelle mostre, dalle sue tipiche ed eleganti figure femminili per intenderci: una coppia di scene nel Parco di Versailles, incontri galanti e di svago di minuscole ma dettagliate figurine, ma soprattutto una insolita veduta paesaggistica della Strada maestra a Combes-la-Ville, posta in dialogo per evidenziarne la vicinanza reciproca con Spiaggia a Portici di Mariano Fortuny y Marsal (il catalano era considerato a Parigi l’artista del momento), esposto per la prima volta in Italia in occasione di questa mostra, e con Il mulino di Castellammare di De Nittis, che non si vedeva esposto da molto tempo. Una vicinanza che salta subito all’occhio nei bellissimi cieli popolati di nubi. Il quadro di Boldini venne acquistato dal collezionista americano William Hood Stewart, tra i più importanti punti di riferimento a Parigi per l’arte contemporanea insieme alla Maison Goupil (quest’ultima vera talent scout di artisti, in particolare del Sud Italia, da imporre sul mercato internazionale, tra cui Alceste Campriani e Antonio Mancini, presenti in mostra), ed è quindi probabile che Fortuny abbia visto dal vero l’opera dato che Stewart era suo mecenate e che sia rimasto così colpito dall’“italianità di quel cielo tiepolesco” tanto da riproporlo nella sua Spiaggia a Portici di solo un anno successiva.

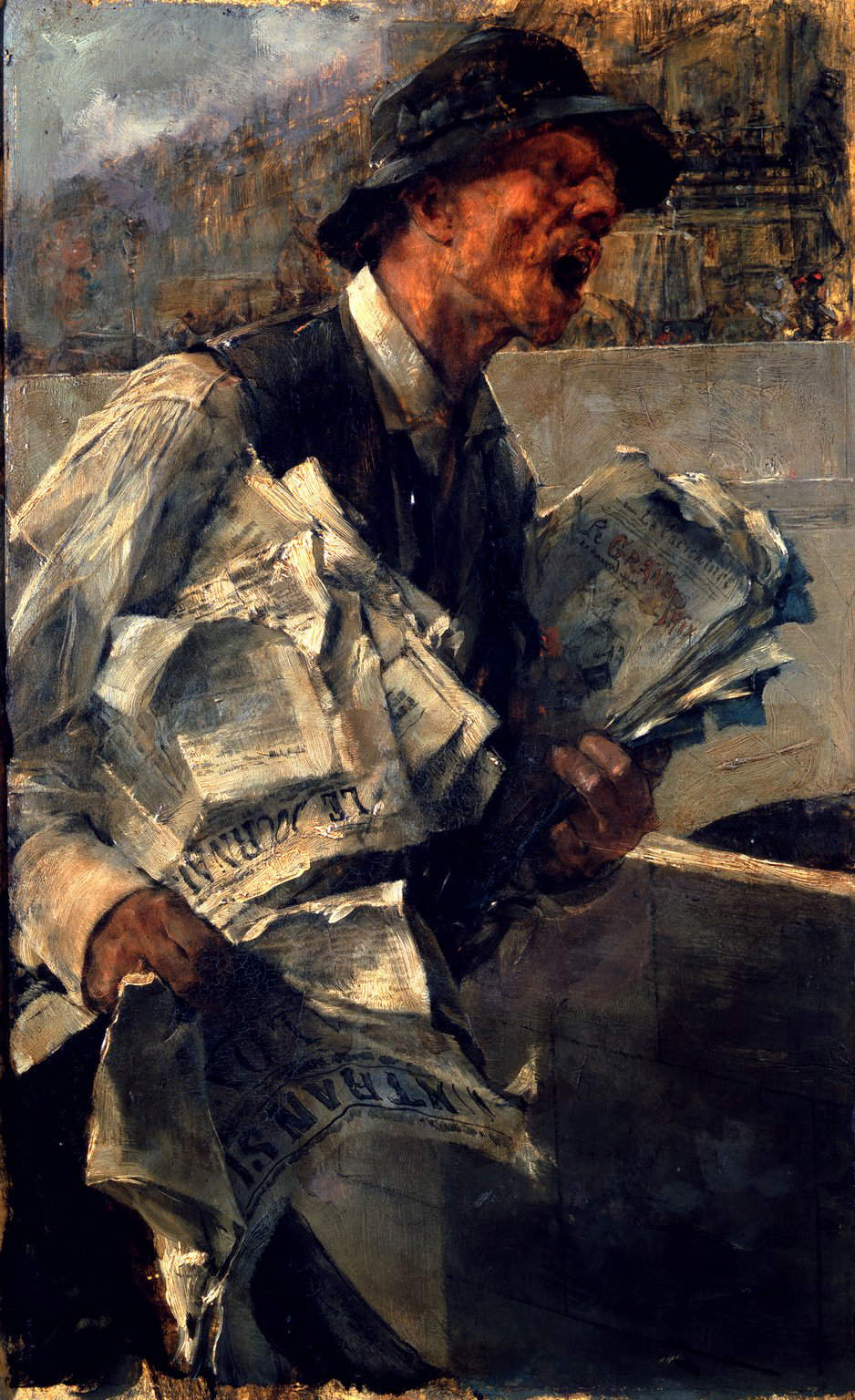

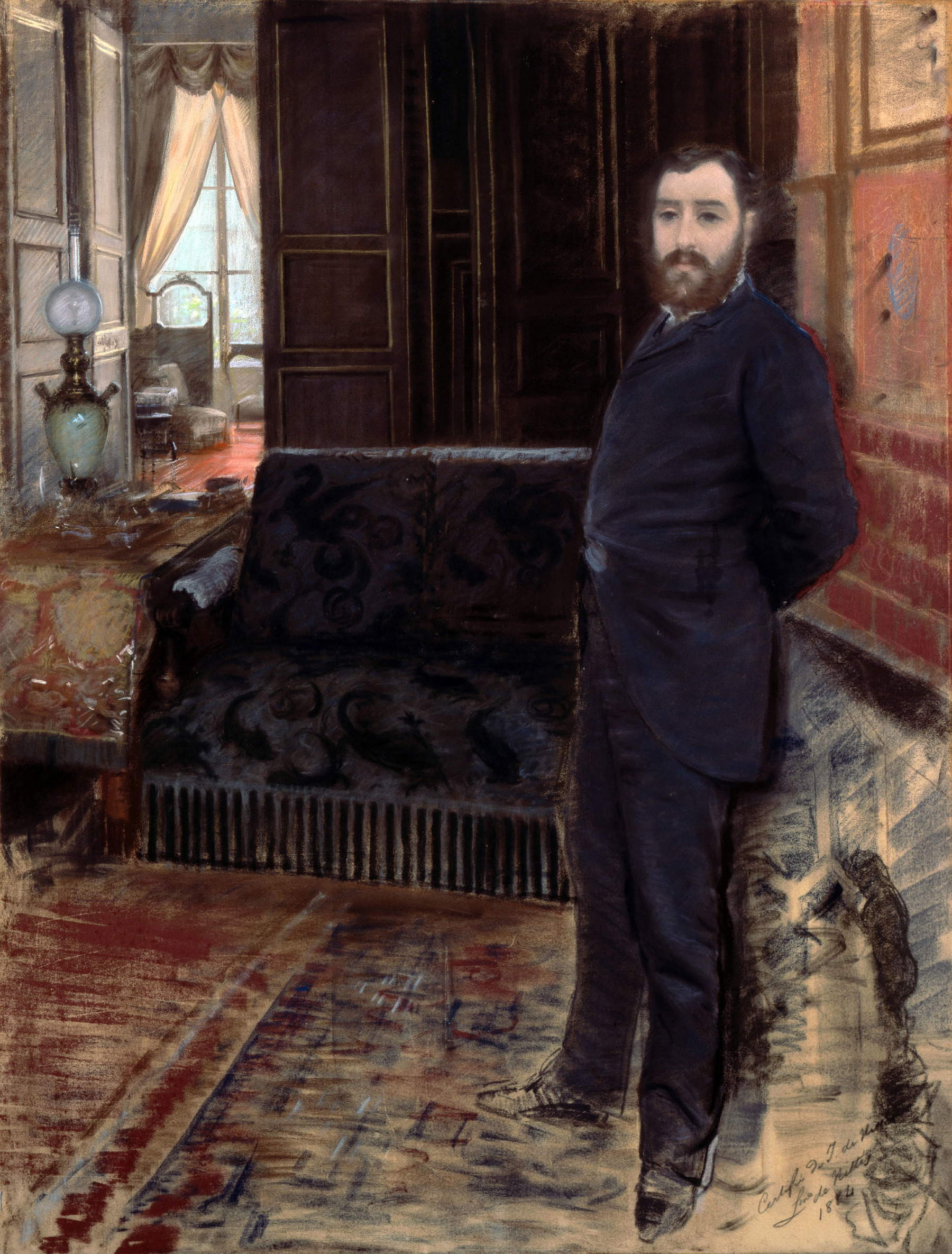

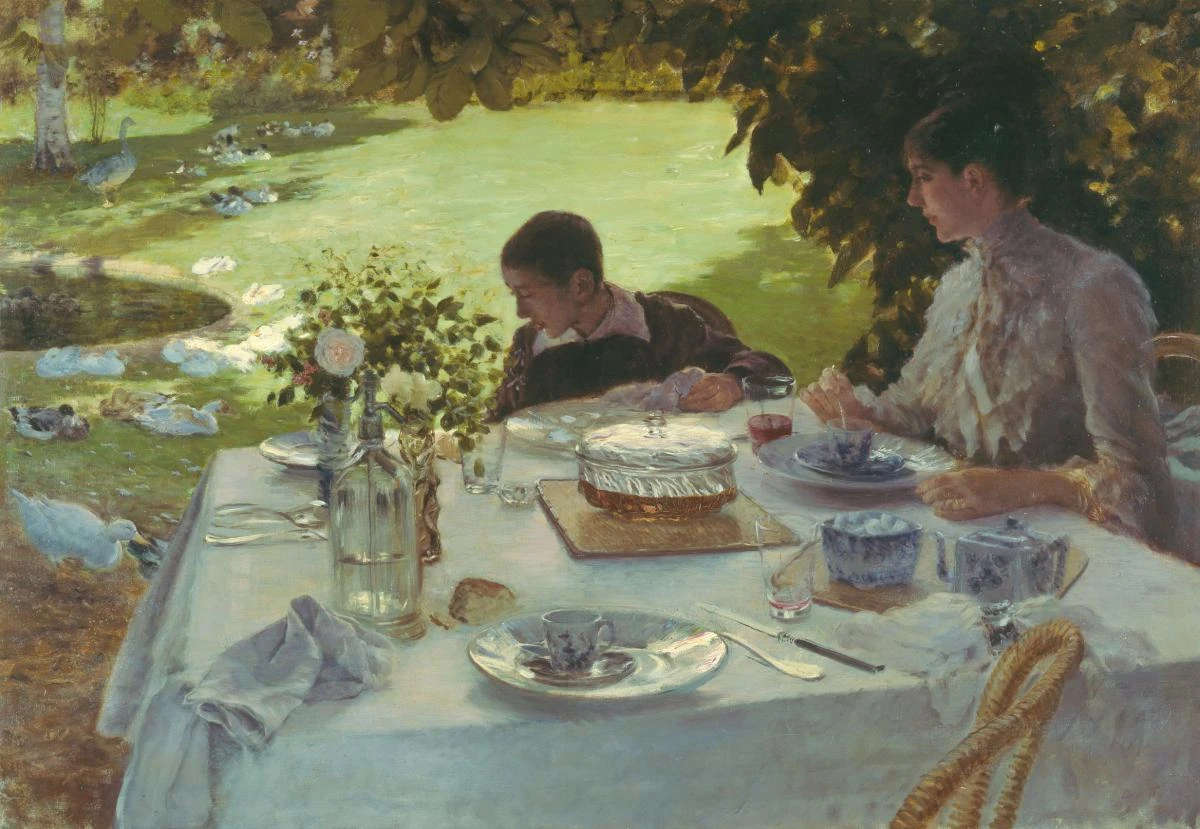

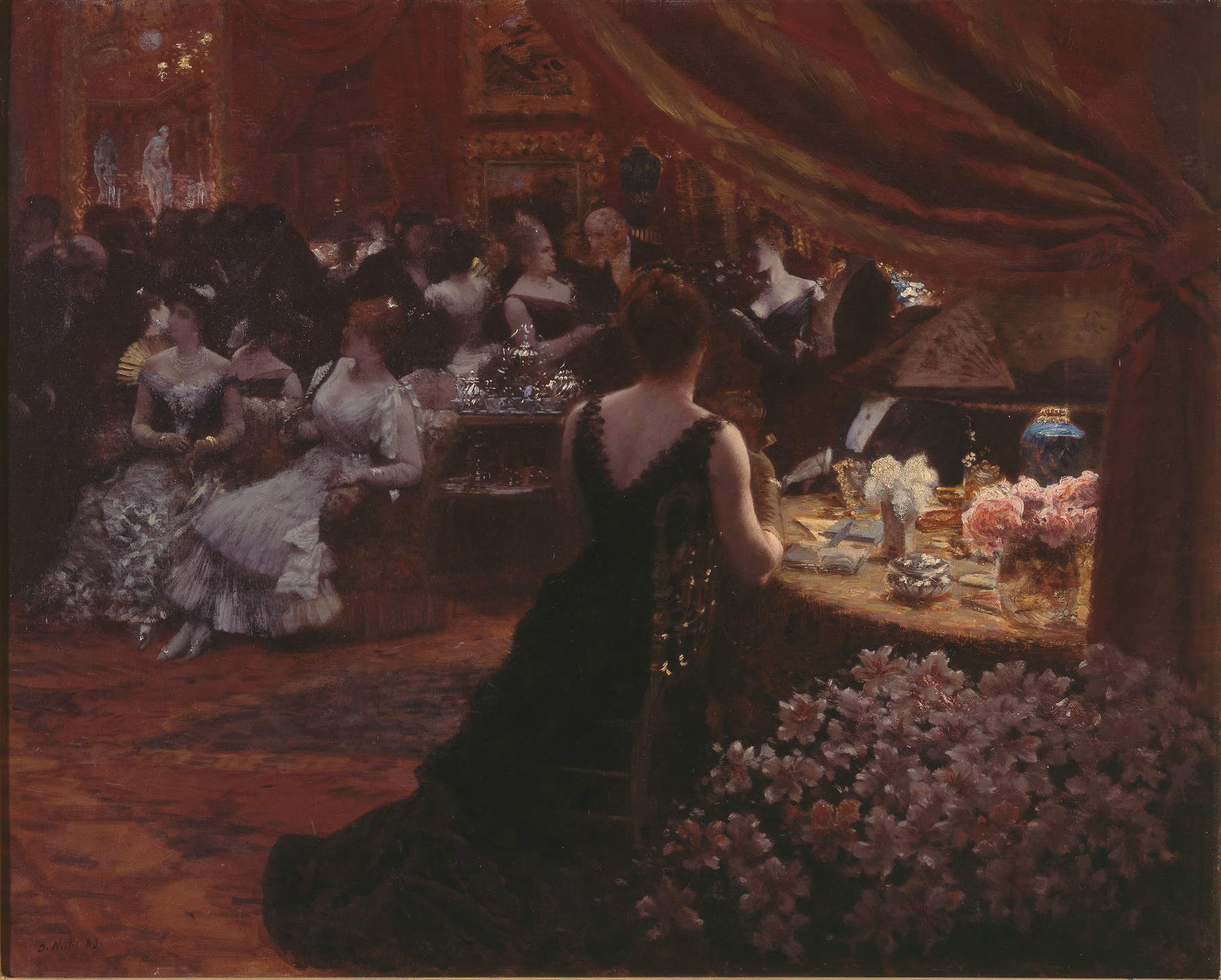

Protagonisti delle successive due sezioni sono ancora Boldini e De Nittis: entrambi trovano ispirazione nella realtà che li circonda, in linea con il loro essere pittori della vita moderna, concentrandosi ora sulle vedute di strade, piazze e campi, ora su dettagli della quotidianità. Ne sono esempi le lavandaie lungo la Senna o Berthe che cammina nella campagna, con l’ombrellino aperto e il cagnolino che annusa qua e là, di Boldini, e Al Bois e Nei campi intorno a Londra di De Nittis. Ciascuno dei due con il proprio stile e le proprie inclinazioni: il primo verso la dinamicità del segno e la predilezione per il ritratto (particolarmente significativo in questo senso è Lo strillone del 1880 circa), il secondo verso gli studi di luce che lo avvicineranno sempre più all’Impressionismo (parteciperà infatti alla prima mostra del 1874 nello studio fotografico Nadar con due studi del Vesuvio), come già si intuisce dal dipinto Nei campi intorno a Londra, dalla chiara pennellata impressionista. Casa De Nittis diventò il luogo di ritrovo di molti amici, artisti, intellettuali, grazie anche al carattere bonario del pittore originario di Barletta e alla straordinaria accoglienza e ospitalità della moglie Léontine; era piena di opere d’arte dei suoi amici impressionisti e di giapponeserie, che l’artista amava collezionare. Una splendida selezione di dipinti proveniente dalla Pinacoteca De Nittis di Barletta ci introduce ora nell’universo domestico e familiare del pittore, dove lui si sentiva amato e circondato dall’affetto dei suoi cari, la cara moglie Léontine e il loro figlio Jacques, dai quali una morte prematura a soli trentotto anni d’età lo strappò via per sempre. Tra questi dipinti spiccano un Autoritratto dell’artista, in piedi, nel salone della sua casa, Léontine seduta davanti a un paesaggio innevato in Effetto di neve, Alle corse di Auteuil - Sulla seggiola in cui il pittore torna all’amato tema delle corse dei cavalli, Colazione in giardino e Sull’amaca nei quali si concentra sulla rappresentazione della quotidianità tra Jacques e sua madre e nei quali ha occasione di lavorare anche sul contrasto tra luce e penombra, e Il Salotto della Principessa Mathilde, ovvero Mathilde Bonaparte, cugina di Napoleone III e nipote del Bonaparte, il cui salone dell’Hotel in rue de Berri, dove la principessa viveva e riceveva gli ospiti circondata dalla sua collezione di opere d’arte, era uno dei salotti più ambiti di Parigi. Un dipinto, quest’ultimo, molto scenografico, sia per l’ampio drappeggio che annodato sulla destra apre la panoramica sull’elegante salotto, al cui centro è raffigurata proprio la Principessa Mathilde mentre in piedi sta chiacchierando con suo anziano ospite, sia per la luce che illumina il tavolo rotondo ricco di oggetti e di fiori al quale è appoggiata l’elegante figura femminile seduta di spalle in primo piano.

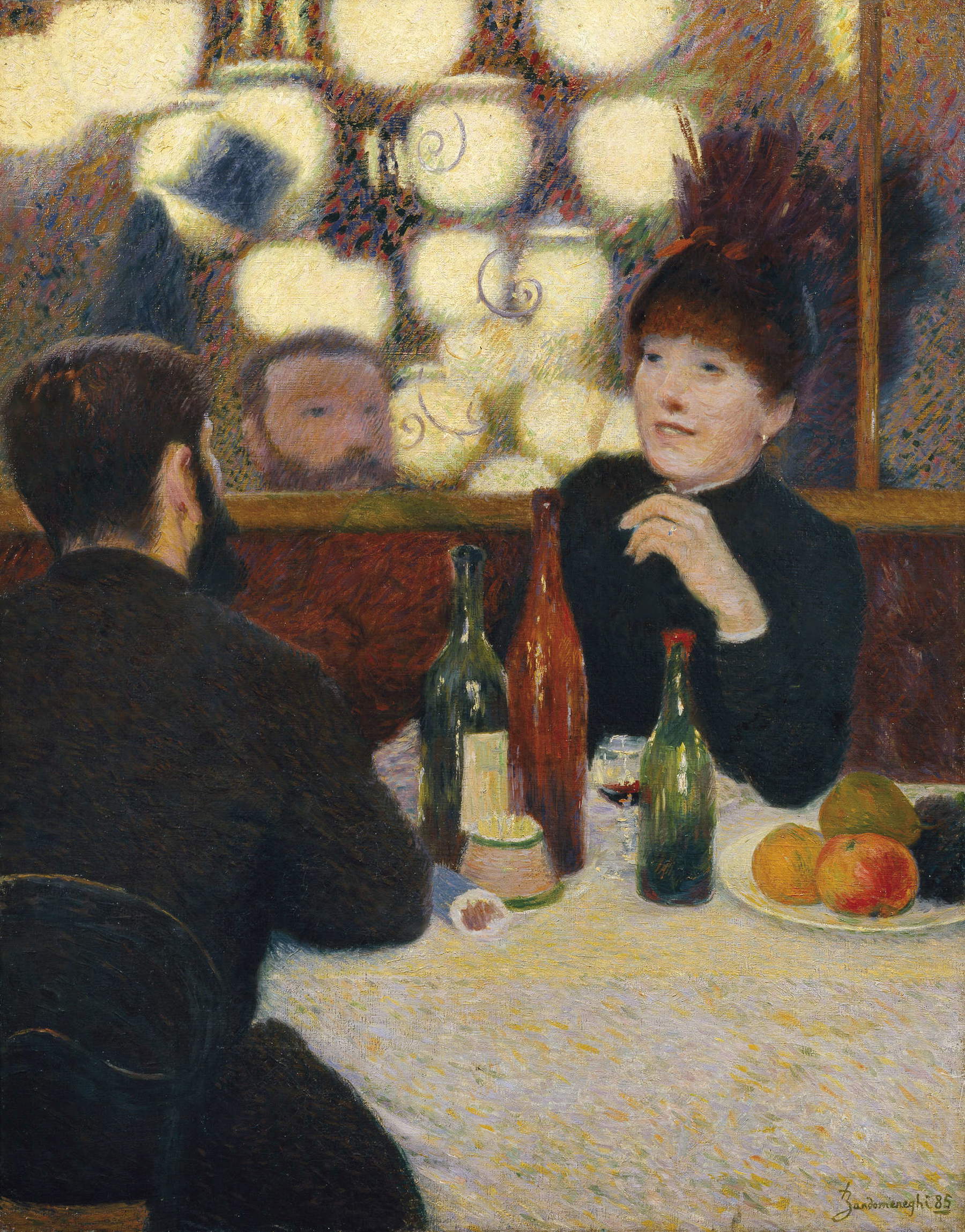

Il dialogo dei pittori italiani con l’Impressionismo già citato nel sottotitolo dell’esposizione pisana, si fa ancora più evidente nella sezione dedicata a Federico Zandomeneghi e gli Impressionisti. Il pittore veneto arriva a Parigi la prima settimana di giugno del 1874, a due-tre settimane di distanza dunque dalla chiusura della prima mostra impressionista. Risente quindi del grande scalpore che suscitò l’evento, ma tra esitazioni e un’altalenante attrazione verso questa nuova pittura, è solo a partire dal 1878 -1879 che si afferma e si consolida il suo rapporto con gli impressionisti, per merito di Diego Martelli, il più noto mecenate dei Macchiaioli, presente in quegli anni a Parigi. Il critico ebbe modo di comprendere direttamente nella capitale francese le affinità tra l’Impressionismo e la pittura dei Macchiaioli e, dopo aver aiutato Zandomeneghi dal punto di vista caratteriale, poiché alquanto scorbutico e brontolone, riuscì a far esporre due opere dell’attività italiana del pittore alla mostra impressionista del 1879, facendolo entrare di fatto nel movimento. Su tutti gli impressionisti Zandò si sentiva maggiormente vicino a Degas (soprattutto ai suoi pastelli) e preferiva raffigurare in particolare giovani fanciulle della media borghesia, ma con un proprio stile personale che riguardava soprattutto scelte coloristiche vicine alle sue origini venete (si noti la mescolanza dei colori nei fondi delle opere esposte). Spicca in questa sezione, per i tocchi di colore, il riflesso delle lampade rotonde sullo specchio e la naturalezza dei due personaggi, il dipinto Al Caffè Nouvelle Athènes che il pittore espose alla collettiva del 1886, ma ben si nota qui, attraverso chiari confronti, l’affinità dell’artista con certe composizioni impressioniste: la sua Fanciulla con fiori gialli e la Jeune fille au ruban bleu di Renoir, il suo Bavardage e Nel giardino di Mary Cassatt.

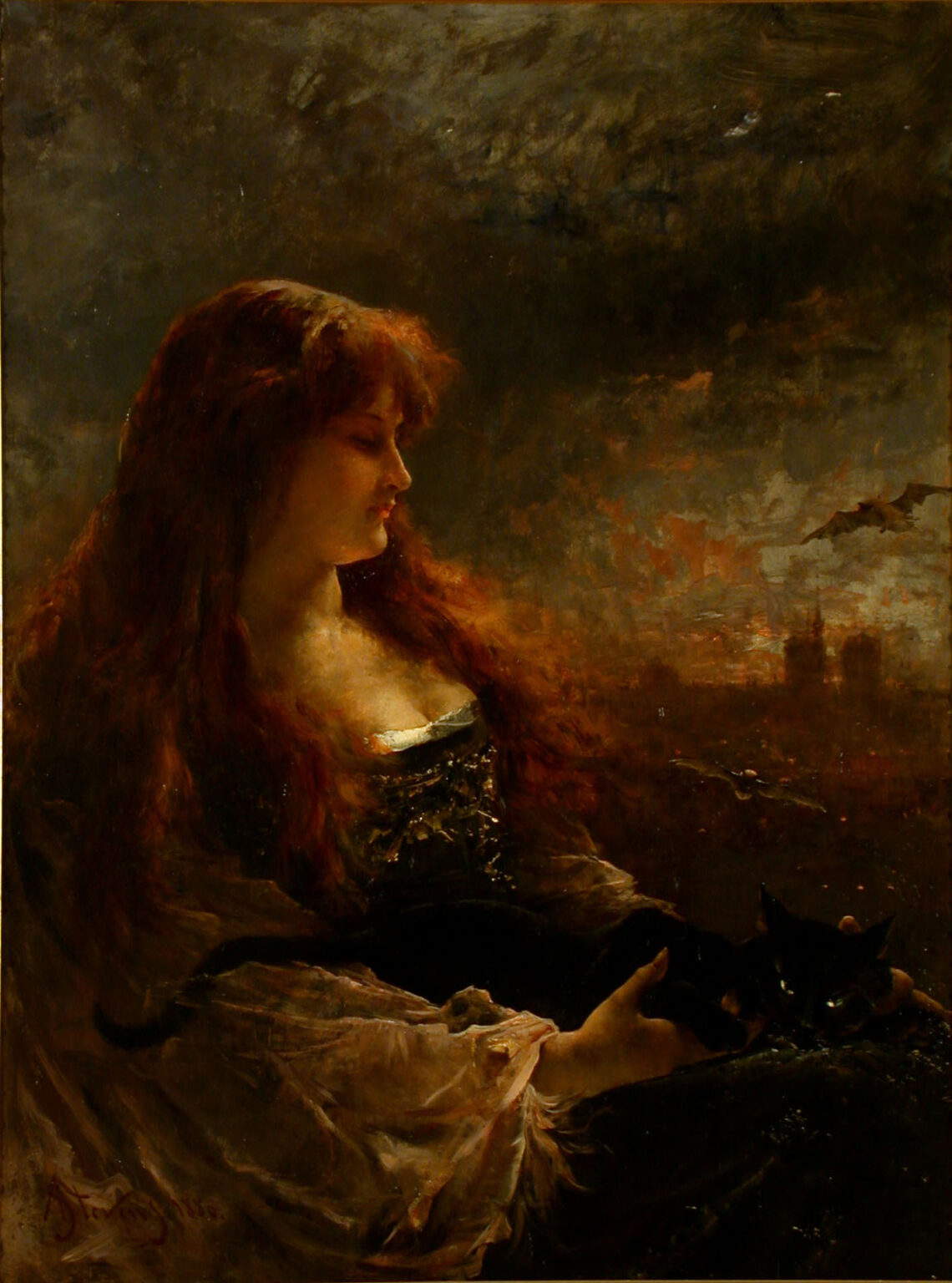

È poi con la scelta di riunire nella successiva sezione, al piano superiore, la graziosa Giovane donna in deshabillé, Fanciulla con gatto nero, Donna con il seno scoperto di Giovanni Boldini e Le ruban rose di Raimundo de Madrazo y Garreta che si vuole mettere in evidenza la nascita di un vero cliché europeo di eleganza che trova nella città parigina il suo centro e un’evidente omologazione dei soggetti ispirati alla vita della metropoli francese da parte dei pittori italiani e spagnoli attivi a Parigi tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta dell’Ottocento: si nota infatti una certa predilezione per la rappresentazione a mezzo busto su fondi uniti di figure femminili, simbolo di bellezza e di charme, caratterizzate da sorrisi maliziosi e atteggiamenti leziosi, che sfociano nel disinibito (sottovesti che scivolano, seni che si scoprono, corpi che si piegano e trasparenze). Da un altro genere di fascino e di mistero (evocato dalla presenza di pipistrelli e di un gatto nero) è avvolta invece la donna di profilo in primo piano con i lunghi e vaporosi capelli rossi sciolti de L’Électricité di Alfred Stevens, che fa pensare alle seducenti donne preraffaellite e che invece vuole richiamare l’idea del progresso. La mostra è inoltre occasione per restituire a Vicente Palmaroli la paternità della Signora ritratta nel suo salotto parigino esposto alla Biennale di Venezia del 1934 con l’apocrifa firma di Giovanni Boldini, sintomo di disordini attributivi a favore del maestro ferrarese e a discapito di pittori spagnoli suoi contemporanei. Anche il livornese Vittorio Matteo Corcos, un altro italiano affascinato da Parigi, accoglie questo cliché europeo di elegante modernità di cui è manifesto la moda di fine Ottocento, qui testimoniato da uno dei capolavori del pittore: le Istitutrici ai Campi Elisi, per lui espressione dell’idea universale di eleganza e di spensieratezza.

Prosegue ancora nell’eleganza la penultima sezione della mostra, ma è un’eleganza non impostata, bensì dinamica: non ritratti frontali e per così dire seri, ma ritratti più vivi, più moderni, in posa ma non immobili e ambientati nella dimensione quotidiana. Una nuova idea di ritratto di cui si fanno portavoce in primis Boldini, ma anche i suoi amici, come Paul Helleu (che Boldini ha ritratto in un’opera qui esposta mentre sta dipingendo Madame Gautreau, la famosa Madame X di Sargent) e Jacques-Émile Blanche e lo stesso John Singer Sargent. Spicca tra questi ritratti quello del piccolo Subercaseaux, uno dei figli dell’imprenditore e diplomatico cileno Ramon: vestito di un elegante completo da marinetto, il giovinetto scomposto, seduto su un divanetto a righe chiare e scure, con una gamba giù e una su, sembra scivolare un po’ in avanti e un po’ di lato, e forse non starà lì seduto ancora per molto...

L’esposizione che fin qui ci ha condotti a Parigi si conclude... in Toscana, con opere di Luigi e Francesco Gioli, Michele Gordigiani, Angiolo Tommasi, Giorgio Kienerk, e quel Vittorio Matteo Corcos di cui si aveva già avuto un assaggio, poco più indietro, con le sue belle Istitutrici. Ma perché questo viaggio pittorico nella capitale francese tra strade, boulevard, corse dei cavalli, interni domestici, campi e giardini termina proprio in Toscana? Perchè la società artistica toscana, attraverso le frequenti visite che diversi artisti compiono a Parigi, viene influenzata e si aggiorna sempre più seguendo gli aspetti figurativi in voga in Francia. Si è detto poi come anche Diego Martelli avesse intuito i punti di contatto tra questi due poli, e c’è da considerare inoltre come i periodici ritorni di Boldini in Toscana contribuissero a tenere aggiornato l’ambiente artistico toscano sui cambiamenti in fatto di arte in atto nella moderna ed elegante metropoli parigina. Predomina la ritrattistica ambientata sia in interni sia davanti a vedute urbane e paesaggistiche, ed ecco che ci si incanta di fronte alla evanescente Eleonora Duse di Gordigiani, si rimane ipnotizzati nello sguardo diretto della giovane donna de In lettura sul mare di Corcos, si seguono le linee sinuose delle schiene delle tre ragazze ritratte da Kienerk in Giovinezza e infine ci si confronta con il volto enigmatico della ragazza seduta sulla panchina che ci osserva con le gambe accavallate e la mano sotto il mento: dove sarà con la sua mente la giovane raffigurata in Sogni di Vittorio Corcos?

Si lascia con questa domanda la mostra di Palazzo Blu. Una mostra che attraverso le sue nove sezioni accompagna il visitatore da uno dei momenti più bui per la Francia alla sua epoca più felice e più attiva dal punto di vista artistico e culturale. Che fa comprendere come dalla sconfitta nasca una prorompente voglia di rinascita, di serenità, di modernità, di progresso, di eleganza che investe tutta la borghesia della capitale francese e che detta le principali tendenze nella moda e nell’arte dentro e fuori dal Paese. La frivolezza e la mondanità rappresentata dai pittori italiani della Belle Époque non è dunque superficialità o un tradimento nei confronti della propria patria d’origine, ma l’effetto dello spirito di quell’epoca frutto di un desiderio di riscatto internazionale. E sia il catalogo che accompagna il progetto espositivo sia il dipanamento nelle sale del museo pisano ne danno conto. L’allestimento inoltre risulta curato (da notare i pannelli delle sezioni che richiamano i cartelli spessi e dalle forme arrotondate che si trovano ancora oggi a Parigi) e notevoli sono anche i prestiti internazionali, tra cui il Musée d’Orsay di Parigi, il Philadelphia Museum of Art, il Detroit Institute of Arts, il Meadows Museum di Dallas (grazie al quale è possibile vedere per la prima volta in Italia la Spiaggia di Portici di Fortuny), e nazionali, di cui un consistente corpus di opere dalla Pinacoteca De Nittis di Barletta. La maggior parte delle opere esposte proviene poi da collezioni private, dunque raramente visibili al pubblico.

La mostra di Palazzo Blu è quindi un’immersione totale nella Belle Époque parigina, fatta di dialoghi, di confronti, di rapporti umani tra i pittori, attraverso i quali si racconta un’epoca ben inquadrata storicamente, facendo emergere un affresco vibrante, ricco ma mai dispersivo, che non si limita a esporre opere, ma che invita a comprendere come a Parigi prese forma una nuova idea di modernità.

L'autrice di questo articolo: Ilaria Baratta

Giornalista, è co-fondatrice di Finestre sull'Arte con Federico Giannini. È nata a Carrara nel 1987 e si è laureata a Pisa. È responsabile della redazione di Finestre sull'Arte.

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.