L’exposition qui s’est ouverte à Pise, au Palazzo dell’Opera del Duomo, le 15 juin, représente à certains égards un pari méthodologique, ou si l’on veut, une tautologie. En effet, s’il est un édifice qui n’attend pas d’être montré, puisqu’il est même exposé à la vue des nombreux touristes qui piétinent l’herbe de la place dite des Miracles, c’est bien le clocher de la cathédrale de Pise. Une perception directe de l’architecture, qui est évidemment dépassée par celles médiatisées, et rendues indirectes, par les illustrations dans les journaux, sur les sites web et dans les bandes dessinées. Il y a quelques années, un calcul pas du tout approximatif précisait que la Tour penchée figurait parmi les monuments les plus populaires et les plus recherchés sur le web, juste après le Colisée.

De plus, le Campanile est singulièrement dépourvu d’œuvres d’art cachées, de ces trésors inconnus dissimulés dans l’obscurité des escaliers et des sacristies, comme c’est si souvent le cas dans les palais et les églises. Même les nombreux chapiteaux des colonnes, tous habilement sculptés (la Tour comme une “colonne de colonnes”, a dit quelqu’un), risqueraient de décevoir les palais les plus exigeants, parce que sont aujourd’hui le fruit de remplacements qui ont commencé très tôt et se sont terminés au XIXe siècle, lorsque d’habiles artisans ont enlevé les derniers chapiteaux endommagés pour les remplacer par des copies, parfois fidèles, généralement le résultat de généreuses réinterprétations (mais les rares qui ont survécu, par Biduino, sont présents dans l’exposition).

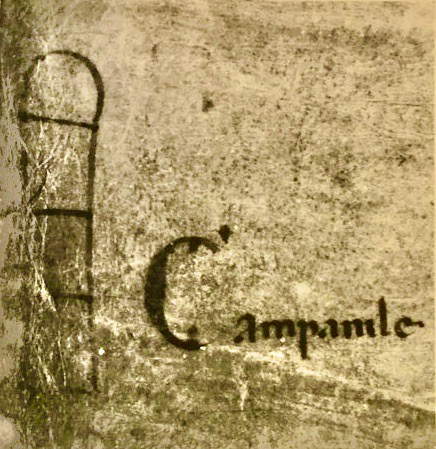

Le thème sur lequel nous avons travaillé était donc indirect, c’est-à-dire qu’il ne concernait pas tant la Tour elle-même (bien que ce thème soit tout de même abordé, comme nous le verrons), mais la façon dont elle était perçue et représentée. Un itinéraire qui part de la première image certaine du monument, constituée d’un dessin sur parchemin où la Tour est distinctement représentée à la hauteur à laquelle son premier architecte l’a laissée au XIIe siècle, confirmant ainsi que l’interruption des travaux était authentique et peut-être interprétée comme définitive, puisque la Tour était pourvue d’un grand toit. C’est aussi le point de départ de l’exposition, car c’est précisément à la question passionnante de l’autographie de la Tour, récemment restituée à Bonanno Pisano par Giulia Ammannati, que le professeur de la Scuola Normale Superiore consacre une section.

Si nous examinons les représentations de la Tour depuis ses débuts, nous nous rendons compte, et l’exposition tente évidemment d’en rendre compte, qu’à partir du XIVe siècle (c’est-à-dire à partir de l’achèvement de la Tour), pendant longtemps, il a été pratiquement impossible de trouver une représentation isolée de la Tour, celle-ci étant illustrée, le cas échéant, de deux manières distinctes mais contiguës. S’élevant et dominant la ville, au point d’en devenir l’élément le plus reconnaissable ; penchée mais à côté du Dôme, pour rappeler sa fonction essentiellement religieuse. C’est le cas de l’extraordinaire panneau représentant saint Nicolas de Tolentino sauvant Pise de la peste, ou de la minuscule mais fondamentale gravure d’un artiste inconnu du début du XVIe siècle, où la ville montre les tours dévastées par les Florentins en 1509, mais avec la Tour bien en évidence au centre, documentant, avec son profil indemne, sa valeur presque symbolique. Comme dans le dessin de Giorgio Vasari pour la Presa di Pisa au Palazzo Vecchio, avec la Tour comme formidable élément descriptif de la ville.

Une belle toile de l’artiste siennois Ventura Salimbeni datant de 1603, l’Allégorie de Pise, nous montre également une femme basanée au visage terni par un voile de tristesse contenue, occupée à allaiter ses enfants, tandis que l’inertie des armes déposées sur le front de l’ennemi est telle qu’il n’y a plus de place pour l’action.L’inertie des armes déposées à ses pieds montre que cette richesse retrouvée est le fruit de la Paix, et que cette femme vêtue des habits et des gestes de la vertu chrétienne de Charité n’est autre que Pise, enfin en mesure de nourrir ses citoyens, grâce à la générosité de ceux qui l’ont convaincue de déposer les armes. Car en arrière-plan, mais en évidence, la Tour et le Dôme, et le Vaso del Talento (Vase du Talent), constituaient une proposition de lecture décisive.

Même au tournant du siècle, cette persistance d’une Tour qui, comme une figure rhétorique, fait allusion à l’ensemble, a été bien adoptée par un peintre florentin qui, dans ses jeunes années, a très souvent parcouru les rues de Pise : Benedetto Luti. L’exposition présente une magnifique toile de jeunesse du peintre florentin, que l’on croyait perdue et que l’on a retrouvée il y a quelques années seulement dans une importante collection privée, interprète de la fureur abstraite des intellectuels pro-pisans qui, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, insistaient sur l’idée vague d’une patrie républicaine si belle et si perdue. Dans un vaste tableau exposé pour la première fois au public depuis le XVIIIe siècle, reproduisant noblement le Pathosformel habituel, joué sur le peuple vaincu honorant la majesté du vainqueur, les représentants de l’île de Majorque rendent hommage au vainqueur, une femme sur un trône qui, par une audacieuse addition d’images, s’avère être, avec la Tour à l’arrière-plan, Pise.

La Tour donc comme pars pro toto, mais aussi comme insigne de la ville. À la fin du XVIIIe siècle, au sein probablement de ce cercle arcadien de Pise connu pour le militantisme d’authentiques intellectuels comme Carlo Goldoni, mais aussi d’un demi-monde culturel facile à jouer aux jeux littéraires, s’est développé un sens du birignao intellectuel qui, à Pise, a abouti à un résultat tout à fait fascinant. Cette guerre de Troie peinte à la fin du XVIIIe siècle par Francesco Pascucci, peintre globe-trotter et protagoniste d’un classicisme mineur non dépourvu de références culturelles, où la ville assiégée par les Grecs était scellée par de hautes murailles verticales, qui n’avaient rien de celles qui, bien que médiévales, n’étaient pas assez hautes pour ne pas cacher, avec une négligence étudiée, la présence fulgurante de la Tour Penchée. Pise se transforma donc en ville homérique.

De même, la Tour devint le symbole et l’insigne de la tradition religieuse de la ville. Dans le tableau de Giovanni Battista Tempesti, Saint Ranieri, le saint patron de la ville, prie avec une intensité troublée et comme absorbée dans une agitation non dénuée d’élégance polie du XVIIIe siècle, laissant la place à la Tour et au Dôme qui s’ouvrent sur la droite. Dans un tableau antérieur, probablement de Domenico Piastrini de Pistoia, des anges accompagnent le patron en implorant la protection de la Vierge sur la ville, identifiée, ou plutôt conduite, sur une sorte de plateau décoré d’une reproduction miniature des édifices de la Piazza del Duomo.

Dans le cadre de cette identification de la Tour dans sa double signification civile et religieuse, l’exposition tente ensuite de rendre compte de la manière dont, à partir du XVIIIe siècle, l’édifice subit une profonde transformation de représentation, qui correspond à un changement de perception, lorsque la Tour commence à être éludée du reste de la place, comme s’il s’agissait d’un édifice qui se suffisait à lui-même. Il s’agit au fond, et cela ne semble pas paradoxal, d’une forme de monumentalisation du Campanile, qui semble perdre toute fonction religieuse et civile, pour devenir un simulacre d’une beauté audacieuse et rare, enrichi par le charme éblouissant et compliqué de sa pente, qui en fait le monument de lui-même. Cette transition est particulièrement appréciable grâce à la diffusion d’estampes, généralement à l’eau-forte, modulées par les vicissitudes alternées de spécimens d’une qualité étonnante (comme ceux de Fambrini et de Nascio), et d’autres d’un goût plus courant et d’un coût plus bas. Avec le détail très cultivé d’une estampe d’auteur inconnu mais largement reproduite, dans laquelle la Tour a même perdu son aspect cylindrique et les plans des colonnes ont été transformés en murs pleins, rapprochant la Tour non pas d’un clocher, mais du célèbre Settizonio de Rome : un monument donc parmi les monuments.

Ce processus a commencé à se développer au XVIIIe siècle et ce n’est pas un hasard, car la désacralisation de l’édifice a été déterminée par la nécessité de répondre à la demande toujours croissante d’un public fasciné et désireux de faire de la Tour l’empreinte d’une présence, d’un souvenir. C’est l’époque du Grand Tour.

Les demandes des seigneurs et des touristes, baedeker à la main, marquent une profonde transformation de la perception de l’architecture : de Clocher, lieu de cloches, donc liturgique, marquant le temps spirituel d’une ville, à Tour. Du clocher à la tour penchée. Comme dans le roman de Franco Lucentini, Notizie dagli scavi, lorsque le “professeur” se trouve enfin devant les vestiges de la villa d’Hadrien, au lieu d’en comprendre le sens, il se perd dans un temps dépourvu de support et de signification, emporté par la vague confuse des époques et de la vie. Mais ici, l’absence de sens prend très souvent l’allure d’un bourdonnement indistinct en arrière-plan.

D’où la décision d’ouvrir l’exposition avec une section qui met en évidence la fonction première de la Tour, en lui redonnant son identité de lieu qui marque le temps de la foi et des fidèles, sous la direction de Francesca Barsotti.

Ce n’est donc pas un hasard si la Tour est devenue au fil du temps le fétiche, ou l’emblème, de certains artistes habitués à jouer avec des images populaires, parfois même effilochées par une consommation visuelle constante. L’exposition en présente quelques exemples, comme la Tour soutenue par la cuillère (ou la plume) de Magritte, ou le bonhomme radieux de Haring, sans oublier la véritable passion des peintres futuristes pour la Tour. Une place tout aussi importante a été accordée à un phénomène très intense, antérieur à l’ère du selfie, celui des photographies, documenté ici par de belles expositions en noir et blanc, dans une section dont le commissaire est Manuel Rossi.

Cependant, bien que l’exposition ne se concentre pas sur les récents travaux de restauration (qui nécessiteraient un événement à part entière), elle ne pouvait pas ne pas mentionner les tentatives qui ont été faites depuis le XIXe siècle pour freiner l’augmentation de l’inclinaison de la Tour, jusqu’aux récentes interventions qui l’ont rendue sûre. Sans pouvoir résister à la tentation de consacrer au moins un fragment de l’exposition à cette merveilleuse et folle série de propositions de restauration qui arrivèrent du monde entier sur les tables de l’Œuvre de la Primatiale à partir des années soixante-dix et qui, si elles témoignent de l’imagination farfelue et présomptueuse de l’homme, furent même fulminantes dans un cas au moins, car ce dessin incertain et léger d’une petite fille bengalie suggérant de sauver la Tour sans la toucher, mais plutôt en enlevant la terre sous les fondations, de manière à rééquilibrer sa structure, a été, bien sûr de manière plus articulée, le cœur, il faut le dire, de la solution adoptée par la suite et couronnée de succès.

Et si l’exposition commence dès les premières salles par une section consacrée à la manière dont les artistes vivants se mesurent encore au thème du Campanile (Bartolini, Barbieri, Lucchesi), c’est parce qu’elle n’a pas encore cessé de nous raconter quelque chose de nouveau. Ce qui est, on le sait, le statut le plus profond des classiques.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.