Rolando Tessadri est né à Mezzolombardo (Trento) en 1968. Peintre analytique, connu pour ses “textures” dont l’élément principal est le module, une grille orthogonale obtenue par la technique du frottage, il se distingue par sa pratique méticuleuse, minimaliste et abstraite. Parallèlement à son activité artistique et d’exposition, il s’est impliqué dans les techniques du vitrail : en 2014, il a conçu et supervisé l’ensemble de la décoration des vitraux de la nouvelle cathédrale d’Antibari au Monténégro. En 2023, il a remporté le concours pour la réalisation d’une œuvre d’art destinée à embellir le crématorium du cimetière monumental de Trente. Il a exposé à la galerie Ars Now Seragiotto avec Igino Legnaghi et à la galerie Giraldi de Livourne avec Bruno Querci. En 2017, il a participé à l’exposition itinérante Pittura analitica : origine e continuità organisée par la Galleria Ferrarin à Legnago. En 2018, il a exposé à la Mart-Galleria Civica de Trente dans le cadre de l’exposition Ex Post. Il a également exposé à la Galleria Caldirola à Monza, à la Galleria Disegno à Mantoue, à la Galleria Artesilva à Seregno, à la Paolo Maria Deanesi Gallery à Trente et à 55ArtPrivè à Badia al Pino. Dans cette conversation avec Gabriele Landi, il nous parle de son art.

GL. Pour beaucoup d’artistes, l’enfance est l’âge d’or où ils cultivent des fantasmes qui reviennent sous une forme ou une autre dans leur œuvre des années plus tard. Est-ce que cela a été le cas pour vous aussi ?

RT. J’ai été un enfant comme beaucoup d’autres, avec ses fantasmes, ses rêves, ses affections. Peu de choses ont pénétré mon travail, si ce n’est au niveau émotionnel. Il est vrai, cependant, que beaucoup des souvenirs que je garde de mon enfance concernent la peinture. Par exemple, depuis l’école maternelle, l’odeur des crayons de couleur sur les tables de la salle d’art m’est restée en mémoire. J’adorais dessiner et, dès mon plus jeune âge, j’étais heureuse de communiquer mes histoires par le biais du langage des images.

Quelles études avez-vous faites ?

J’ai fréquenté l’institut d’art de Trente, puis je me suis inscrite à l’université d’Udine. J’y ai obtenu un diplôme en histoire du cinéma avec une thèse sur Giulio Carlo Argan, dont la pensée a contribué à me rapprocher du monde de l’abstraction. Parallèlement à mes études universitaires, j’ai continué à approfondir mes recherches dans le domaine de l’art, en établissant des contacts avec des abstractionnistes du Trentin (en particulier avec Mauro Cappelletti, puis avec Diego Mazzonelli et Gianni Pellegrini), et j’ai ensuite tourné mon regard vers le sud, où j’ai cultivé des relations significatives surtout avec Igino Legnaghi, auquel je suis toujours lié par une profonde amitié et que j’estime comme l’un des artistes les plus intelligents de la scène italienne.

L’expérience que vous poursuivez semble très proche de celle de la peinture analytique. Êtes-vous intéressé par ce type d’expérience et avez-vous eu des contacts avec des artistes qui l’ont pratiquée ?

Oui, comme je l’ai dit, j’ai eu des contacts significatifs avec certains artistes qui ont travaillé dans les années 70 dans le domaine de la Pittura Analitica (et avec certains critiques, comme Giorgio Bonomi et Claudio Cerritelli, qui les ont soutenus sans relâche). Cependant, pour des raisons d’âge, je les ai connus plus tard, alors qu’ils avaient déjà emprunté des chemins qui les éloignaient souvent de leurs prémisses initiales, ce qui m’a amené à observer ce phénomène avec un certain détachement. Plus qu’un peintre analytique, je pense être un artiste qui cultive une attitude analytique. Mon point de référence est le minimalisme (surtout Agnes Martin et Robert Ryman) auquel j’associe une grande passion pour la peinture européenne du 20ème siècle.

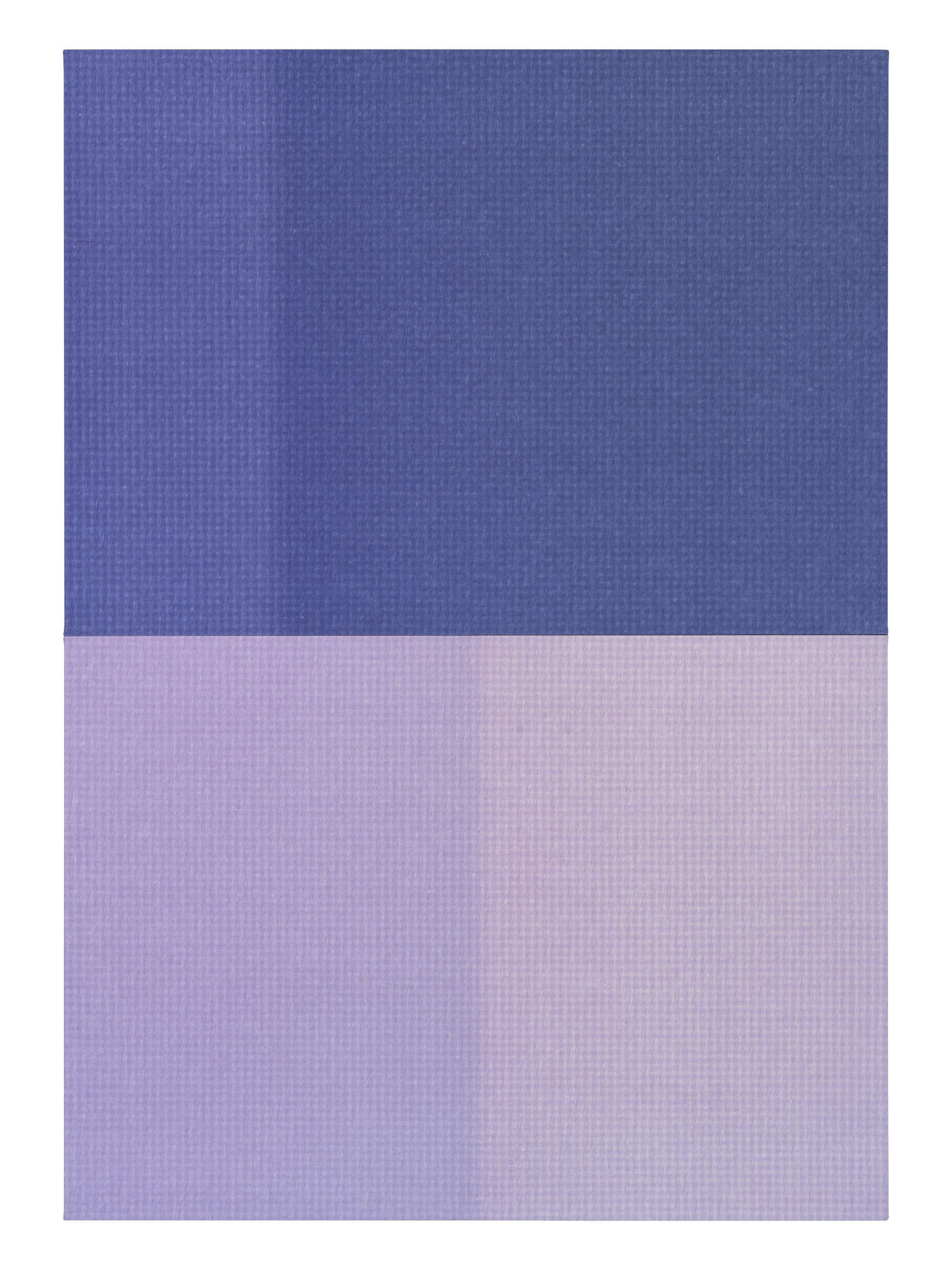

Comment choisissez-vous les couleurs que vous utilisez pour peindre ?

Au fil du temps, je me suis rendu compte que j’utilisais systématiquement une gamme de couleurs (allant des ocres aux bleus profonds) qui émergent de mon travail de manière assez spontanée. Il ne s’agit pas de choix extemporanés ; il ne suffit pas d’une promenade dans les bois pour que je peigne un vert. Ce sont des choix qui impliquent le psychisme dans sa complexité et pour lesquels je ne peux pas donner de raison précise. Disons que la couleur est une porte qui s’ouvre sur l’inconscient. L’attitude analytique s’affirme dans un second temps. La couleur devient alors poids et mesure, elle reçoit un nom et se communique au monde.

Lors d’un entretien que nous avons eu il y a quelques années, vous m’avez dit que le choix des couleurs avait quelque chose de superficiel, que vous les vouliez ternes. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ?

C’est une façon de traiter la couleur qui me caractérise lorsque j’ai tendance à éclaircir les couleurs jusqu’à la limite de la perceptibilité. Le blanc adoucit les contrastes et, dans ce cas, a pour fonction d’éloigner la couleur et d’accentuer son caractère non naturel et superficiel.

Lorsque vous peignez, procédez-vous par saturation ?

Je travaille beaucoup avec des gris, que j’obtiens en désaturant les couleurs en les mélangeant avec leurs complémentaires. Ce qui m’intéresse, c’est que la couleur ait un corps et se présente comme une matière plastique à modeler. Les couleurs pures, en revanche, apparaissent très rarement dans mon travail : jamais cependant dans une fonction expressionniste ; plutôt comme des réminiscences de la culture pop, à laquelle j’ai d’ailleurs été lié dans ma formation de jeunesse.

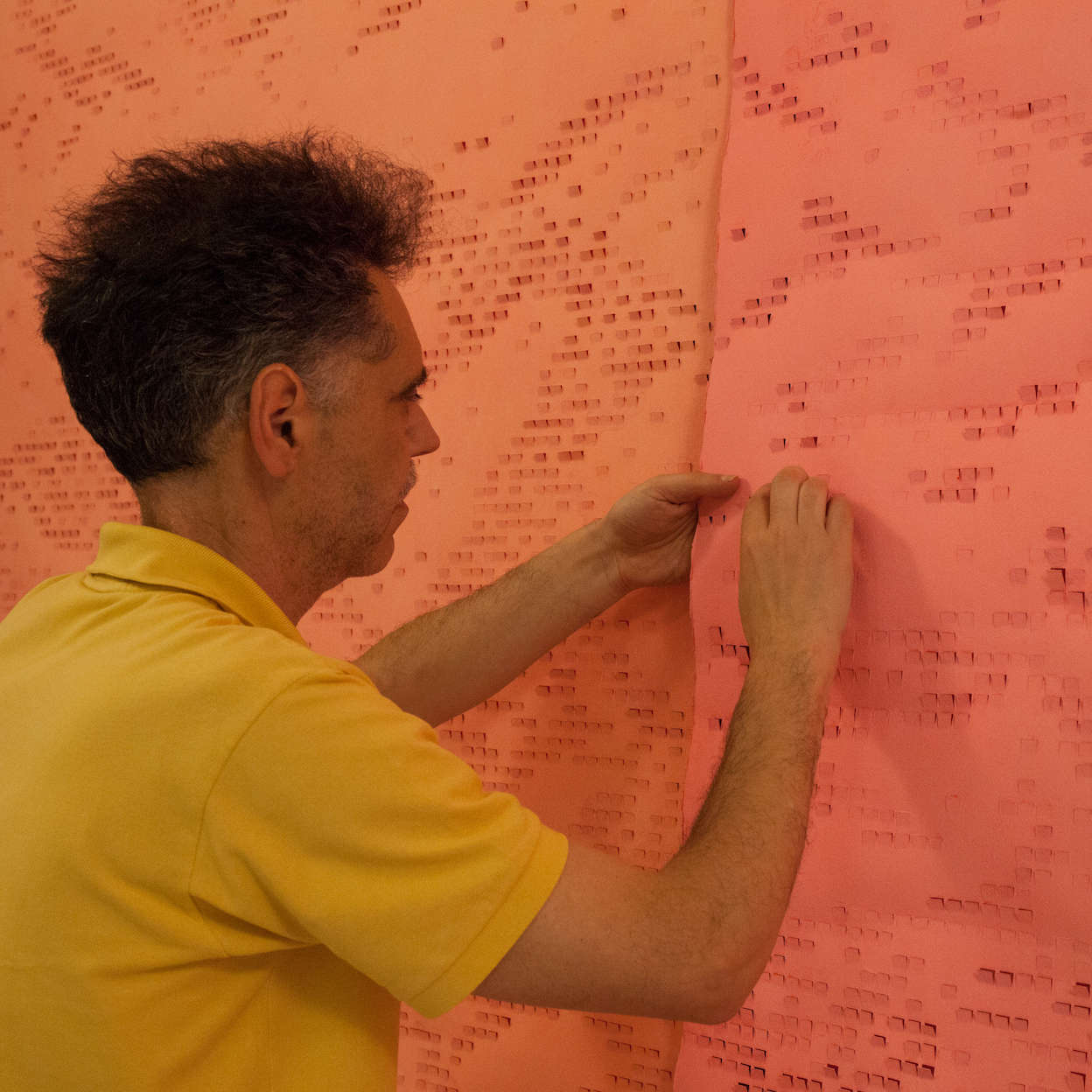

Vos peintures se caractérisent par la présence d’un réseau de lignes très fines, une texture. Quelle est sa fonction ?

Le treillis dont vous parlez est en fait une empreinte résultant de la pression d’une raclette sur la surface colorée de la toile. Ce qui m’intéresse, ce n’est pas seulement l’organisation quadrillée de la surface, mais le fait qu’elle soit obtenue par des moyens indirects. Il n’y a rien de peint et tout se passe par soustraction. Je pense que l’on peut définir cette grille comme une trace indicielle. C’est une approche qui caractérise également mes travaux sur papier, dans lesquels il n’y a pas de texture : là encore, je ne pose pas le pinceau sur la surface, mais je crée les conditions pour qu’une couleur se manifeste comme le résultat d’une série d’opérations qui précèdent son apparition et que (aussi bien avant qu’après) je ne peux reconstituer que par hypothèse.

Vos peintures sont composées de plusieurs toiles que vous placez les unes à côté des autres, souvent selon un schéma horizontal. Lorsque vous commencez une peinture, avez-vous déjà une idée précise de son évolution, du nombre d’éléments qui la composeront, des couleurs que vous utiliserez... ou laissez-vous de la place à l’œuvre elle-même pour qu’elle se développe ?

Je commence généralement avec un projet assez clair en tête, mais au fur et à mesure que j’avance, je le vérifie dans la concrétude des résultats matériels et très souvent je le modifie ou le déforme. Parfois, j’élabore une structure que je réutilise pratiquement inchangée dans une série de tableaux successifs, en me limitant à des variations de couleur ou de caractéristiques de surface. D’autres fois, je crée des modules (construits selon des critères de sélection concernant la taille, le format, la couleur, la texture) que j’assemble ensuite en les plaçant sur le sol et en les retournant jusqu’à ce que j’obtienne une organisation qui me convainque. Je construis généralement l’œuvre à partir de quatre panneaux, que j’assemble en séquences horizontales ou en structures rectangulaires. Quatre, parce que c’est un nombre qui satisfait mon désir d’exhaustivité.

Quelle est l’importance de la notion de temps pour vous, tant au niveau du déroulement de l’œuvre que de sa jouissance par le spectateur de vos peintures ?

J’ai une relation compliquée avec le temps. Beaucoup d’amis travaillent par cycles et, une fois qu’ils ont terminé une recherche, ils ouvrent un nouveau chapitre dont les résultats peuvent même contredire les précédents. Pour moi, en revanche, il est naturel de procéder à rebours, peut-être en recombinant ou en développant des solutions que j’ai conçues il y a longtemps. C’est un va-et-vient continu, presque comme s’il n’y avait pas de linéarité dans ma démarche. Comme le dit mon ami Federico Mazzonelli, c’est comme si je peignais la même toile depuis des années. Je pense que cette apparente immobilité est également perçue par ceux qui lisent mon travail, qui n’est pas long à lire parce qu’il est particulièrement complexe à percevoir, mais parce qu’il invite à se rapporter à une dimension dans laquelle le passage du temps se déroule à l’envers.

Quelle est votre conception de l’espace ?

Je construis généralement le tableau à l’aide de grilles orthogonales, en veillant à ce que ses parties soient dimensionnées et mises en relation les unes avec les autres selon une logique spatiale donnée. C’est une structure qui est perçue avec une certaine immédiateté. La grille, en revanche, impose des temps de lecture plus lents et plus subjectifs. Ici, tout dépend de la position de l’œil par rapport à l’œuvre, de l’angle d’incidence de la lumière, de son intensité, de la proximité ou de l’éloignement, de la position orthogonale ou diagonale, etc., c’est-à-dire tout dépend de l’espace physique dans lequel se produit la rencontre entre le regard de l’observateur et la surface du tableau.

Vous intéressez-vous à l’idée d’une peinture qui s’autoreprésente ?

Je pense que toute la peinture contemporaine s’est placée elle-même comme sujet à représenter. Et je pense aussi que ce principe régit non seulement les recherches dans le domaine de l’abstraction, mais aussi dans celui de la figuration, quand celle-ci ne tombe pas dans l’illusion qu’elle peut retrouver sans dommage les modes de la représentation naturaliste traditionnelle.

La peinture est-elle pour vous une pratique spirituelle ?

Je pense que oui. Même si je n’ai pas un grand intérêt pour le culte religieux, la façon dont j’aborde mon travail en atelier a un caractère très ritualisé, je dirais presque liturgique, et vise à atteindre un bien-être qui, je crois, peut être défini comme spirituel. Je crois également que ce bien-être, cet état d’équilibre intérieur, peut être atteint par la contemplation de formes visibles et que tout le monde peut en profiter.

Lorsque vous créez une exposition, vous intéressez-vous à l’idée de mise en scène ?

Plus que la mise en scène (qui renvoie à une organisation théâtrale de l’espace), je m’intéresse à la relation entre mon travail et le lieu qui l’accueille. Je dirais que je pense en termes d’installation : j’évalue l’espace d’exposition et, par conséquent, je construis les tableaux et décide de leur emplacement. Il est donc très important pour moi que l’intervention dans l’exposition soit planifiée et que j’aie eu l’occasion de mûrir la solution dans un délai pas trop serré. En théorie, le résultat peut également présenter les caractéristiques d’une mise en scène. Tout dépend de l’espace dans lequel je travaille.

Que signifie la légèreté pour vous ?

La légèreté est pour moi la capacité qu’a parfois une texture de se rendre visible en surface lorsqu’on l’observe de près et de disparaître en restant une pure vibration lumineuse lorsque l’œil est plus éloigné.

Qu’est-ce que la beauté selon vous ?

Je ne me pose pas la question de la beauté et je ne saurais même pas la définir. Dans mes peintures, et dans l’art en général, je cherche autre chose. Il y a des œuvres de Matisse ou de Picasso (sans parler de Beuys), par exemple, que l’on pourrait difficilement qualifier de belles, peut-être ne sont-elles même pas élégantes. Pourtant, elles ont une capacité de communication et une qualité esthétique si extraordinaires qu’elles sont capables de changer à jamais notre vision du monde. Il en va de même pour les époques historiques précédentes. Dans ces archives infinies d’images que l’histoire de l’art nous offre et que nous consultons tous les jours lorsque nous sommes dans l’atelier (ne serait-ce qu’avec notre mémoire), nous ne cherchons pas la beauté, mais quelque chose qui nous aide à comprendre dans quelle direction va notre travail et comment il se situe par rapport au monde contemporain.

L'auteur de cet article: Gabriele Landi

Gabriele Landi (Schaerbeek, Belgio, 1971), è un artista che lavora da tempo su una raffinata ricerca che indaga le forme dell'astrazione geometrica, sempre però con richiami alla realtà che lo circonda. Si occupa inoltre di didattica dell'arte moderna e contemporanea. Ha creato un format, Parola d'Artista, attraverso il quale approfondisce, con interviste e focus, il lavoro di suoi colleghi artisti e di critici. Diplomato all'Accademia di Belle Arti di Milano, vive e lavora in provincia di La Spezia.Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.