Il y a des couleurs dont on se souvient. Le rouge carmin, le bleu cobalt, le vert Véronèse. Et puis il y a le gris de Payne : une teinte qui semble faite non pas pour crier, mais pour se souvenir. Giulia Andreani l’utilise comme une forme de langage. Pas une teinte, mais un code. Un code qui parle de femmes oubliées, de puissances sans visage, de fantômes qui ne veulent pas cesser d’habiter l’histoire.

Née à Venise en 1985, Giulia Andreani vit et travaille à Paris. Sa formation en histoire de l’art et son intérêt pour l’iconographie du pouvoir et de la mémoire collective nourrissent une pratique picturale basée sur l’investigation d’archives et l’interprétation critique du passé.

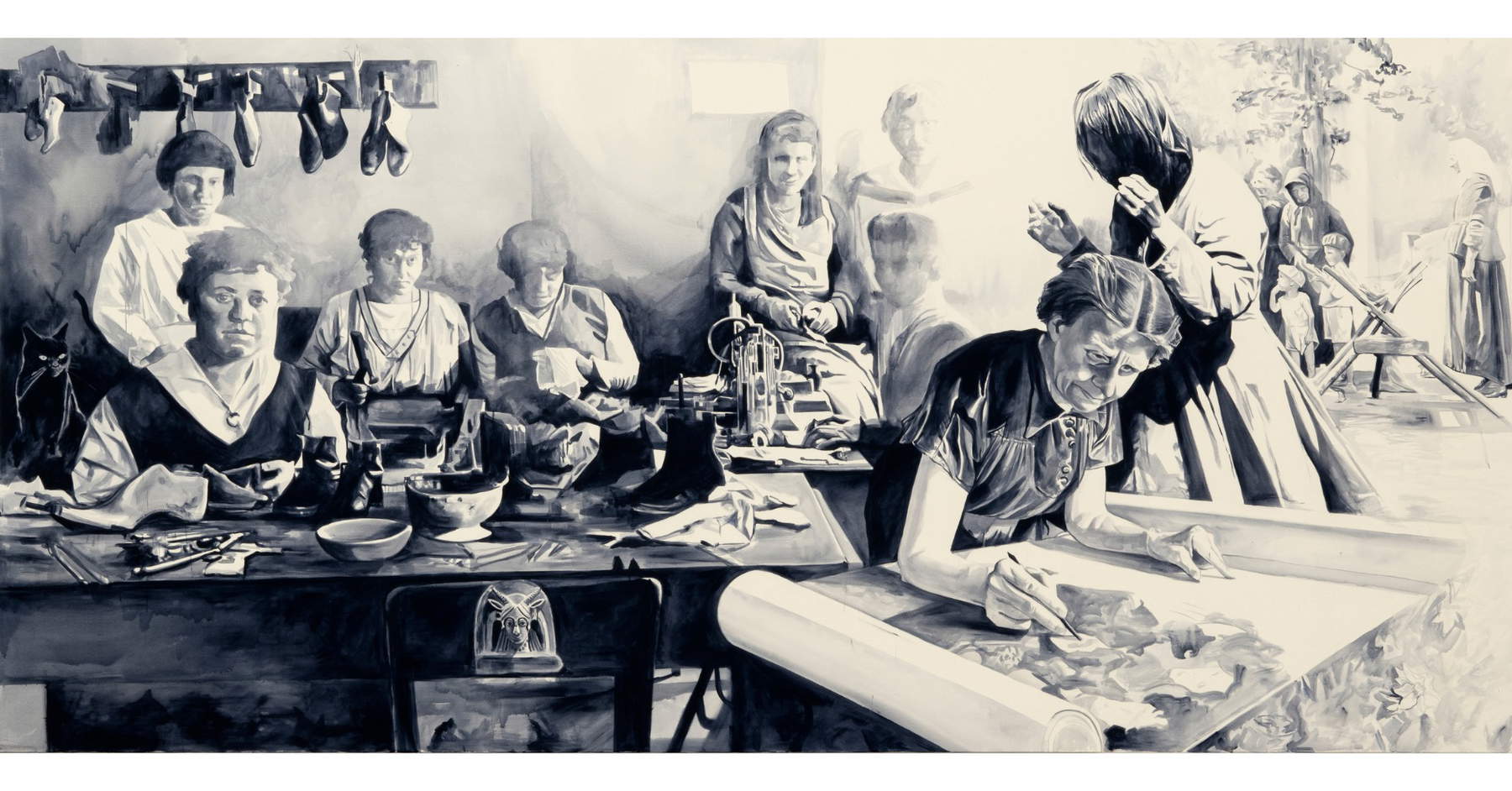

Ses œuvres désorientent. Parce qu’il y a quelque chose dans les visages des personnages représentés, dans la façon dont ils sont dépeints, ni héroïquement, ni tragiquement, mais avec une sorte de dignité réticente, qui nous oblige à rester. À regarder. À se demander : qu’est-ce que je vois vraiment? Et c’est là que commence le travail d’Andreani. Non pas dans la peinture elle-même, mais dans le mouvement qu’elle induit chez le spectateur. Il s’agit d’une archive vivante, d’un dispositif qui déstabilise au lieu de rassurer. Chaque image est tirée d’archives historiques, photographiques, militaires, médicales, domestiques. Mais il ne s’agit jamais d’une simple transcription picturale : l’image est dépouillée, réassemblée, rendue énigmatique. Il y a des femmes en uniforme, des mères au regard vide, des petites filles qui ont déjà l’air vieilles. On ne sait pas ce qu’elles ont vécu. Pourtant, d’une certaine manière, nous les connaissons. Elles font partie d’un savoir silencieux, inscrit dans nos corps.

Considérons la série TheUnproductive (2023), l’un des moments les plus radicaux de sa production récente. Dans ces œuvres, Andreani met en lumière des femmes dont le rôle social a été défini de manière négative : non productives, non fertiles, non conformes. La peinture, cependant, leur redonne du pouvoir. Elle les fait exister. Elle les fixe sur une surface où elles ne peuvent plus être ignorées. Mais attention : il ne s’agit pas d’une “réhabilitation”. Andreani ne rachète pas. Il ne sauve pas. Simplement : il montre. Et il laisse la peinture poser les questions. C’est là le miracle de la peinture d’Andreani : elle parvient à redonner de la densité au temps. Non pas pour le représenter, mais pour le retarder. Pour le faire advenir à nouveau. Chaque tableau est une lentille opaque à travers laquelle le passé se manifeste sans clameur, mais avec une gravité qui ne laisse pas d’échappatoire. Et à une époque comme la nôtre, où tout semble devoir être immédiat et transparent, cet acte d’opacification est profondément politique.

Son œuvre exposée à la Biennale de Venise en 2024 en est un exemple frappant. Les visages des suffragettes, la figure insaisissable de Madge Gill, la sculpture de verre qui devient corps diaphane et manifeste silencieux : tout semble appartenir à une histoire parallèle, non pas alternative mais souterraine. Comme si Andreani essayait, patiemment et sans rhétorique, de réécrire l’histoire d’un point de vue latéral. Non pas à partir du centre des événements, mais à partir des plis, des interstices. Et c’est dans ces marges qu’il trouve l’essentiel.

Mais peut-être plus qu’une réécriture, Andreani interroge. Non pas l’Histoire avec une majuscule, mais la petite, la quotidienne, la féminine, l’histoire de côté. L’histoire des corps, des silences, des archives désordonnées. Ses figures ne semblent pas appartenir au passé, mais à une mémoire en devenir. Ce ne sont pas des icônes, ce sont des présences. Et comme toutes les présences, elles dérangent. Elles nous mettent face à notre responsabilité de voir. Son gris n’est donc pas seulement une esthétique. C’est une éthique. C’est le choix de ne pas séduire par la couleur, mais d’insinuer par la forme. Non pas pour rétablir la vérité, mais pour évoquer la complexité. Comme un rêve récurrent qui persiste à réapparaître chaque nuit, avec des détails légèrement différents.

Traverser la peinture de Giulia Andreani est un acte de résistance. À la simplification, à la vitesse, à l’effacement. C’est une invitation à prendre le temps. À faire une pause. À regarder ce qui a été laissé de côté. Et à nous demander, sans prétendre à des réponses : combien d’images manquent encore ? Combien d’histoires attendent une surface sur laquelle se poser ? Et surtout : sommes-nous prêts à les laisser passer à travers nous ? À une époque qui récompense la visibilité et pénalise la complexité, le travail d’Andreani nous rappelle qu’il existe une autre façon de regarder. Un regard lent, difficile, mais nécessaire. Un regard qui ne consomme pas, mais qui préserve.

Et c’est peut-être ce qui reste après avoir vu l’une de ses peintures : moins l’image que la blessure. Moins la forme que le vide qu’il dessine. Un gris qui n’oublie pas. Une ombre qui, miraculeusement, continue d’éclairer.

L'auteur de cet article: Federica Schneck

Federica Schneck, classe 1996, è curatrice indipendente e social media manager. Dopo aver conseguito la laurea magistrale in storia dell’arte contemporanea presso l’Università di Pisa, ha inoltre conseguito numerosi corsi certificati concentrati sul mercato dell’arte, il marketing e le innovazioni digitali in campo culturale ed artistico. Lavora come curatrice, spaziando dalle gallerie e le collezioni private fino ad arrivare alle fiere d’arte, e la sua carriera si concentra sulla scoperta e la promozione di straordinari artisti emergenti e sulla creazione di esperienze artistiche significative per il pubblico, attraverso la narrazione di storie uniche.Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.