Es gibt Farben, an die man sich erinnert. Karminrot, Kobaltblau, Veroneser Grün. Und dann ist da noch Paynes Grau: ein Farbton, der nicht zum Schreien, sondern zum Erinnern gemacht zu sein scheint. Giulia Andreani verwendet ihn, als wäre er eine Form von Sprache. Nicht ein Farbton, sondern ein Code. Ein Code, der von vergessenen Frauen spricht, von gesichtslosen Mächten, von Geistern, die nicht aufhören wollen, die Geschichte zu bewohnen.

Giulia Andreani, 1985 in Venedig geboren, lebt und arbeitet in Paris. Ihre Ausbildung inKunstgeschichte und ihr Interesse an der Ikonographie der Macht und des kollektiven Gedächtnisses nähren eine malerische Praxis, die auf der Untersuchung von Archiven und der kritischen Interpretation der Vergangenheit beruht.

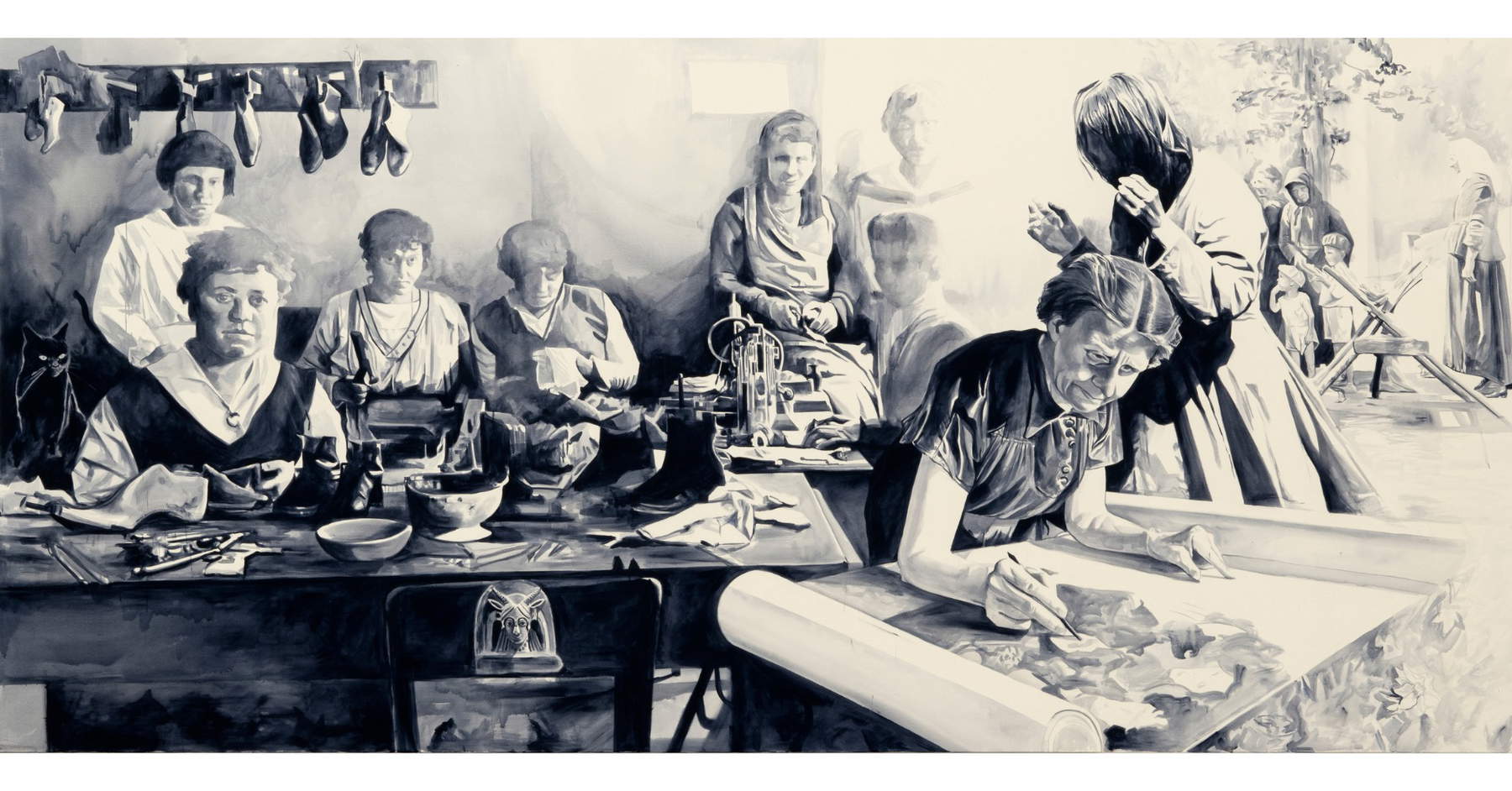

Seine Werke verwirren. Denn es gibt etwas in den Gesichtern der dargestellten Personen, in der Art und Weise, wie sie dargestellt werden, nicht heroisch, nicht tragisch, sondern mit einer Art widerstrebenden Würde, die einen zum Verweilen zwingt. Zuzuschauen. Um sich zu fragen: Was sehe ich wirklich? Und genau hier setzt Andreanis Arbeit an. Nicht im Bild selbst, sondern in der Bewegung, die es im Betrachter auslöst. Sein Werk ist ein lebendiges Archiv, ein Instrument, das destabilisiert, anstatt zu beruhigen. Jedes Bild entstammt historischen, fotografischen, militärischen, medizinischen und häuslichen Archiven. Aber es handelt sich nie um eine einfache bildliche Transkription: Das Bild wird zerlegt, neu zusammengesetzt, rätselhaft gemacht. Es gibt Frauen in Uniformen, Mütter mit ausdruckslosem Blick, kleine Mädchen, die schon alt aussehen. Wir wissen nicht, was sie erlebt haben. Und doch kennen wir sie irgendwie. Sie sind Teil eines stillen Wissens, das in unsere Körper eingeschrieben ist.

Die Serie TheUnproductive (2023) ist einer der radikalsten Momente in seinem jüngsten Schaffen. In diesen Werken stellt Andreani Frauen vor, deren gesellschaftliche Rolle negativ definiert war: unproduktiv, unfruchtbar, nicht konform. Die Malerei gibt ihnen jedoch ihre Macht zurück. Sie lässt sie existieren. Sie verankert sie auf einer Oberfläche, auf der sie nicht mehr ignoriert werden können. Aber Vorsicht: Das ist keine “Rehabilitation”. Andreani erlöst nicht. Er rettet nicht. Er zeigt einfach: er zeigt. Und er lässt die Malerei die Fragen stellen. Das ist das Wunder von Andreanis Malerei: Sie schafft es,der Zeit ihre Dichte zurückzugeben. Nicht um sie darzustellen, sondern um sie zu verzögern. Um sie wieder geschehen zu lassen. Jedes Bild ist eine undurchsichtige Linse, durch die sich die Vergangenheit ohne Lärm, aber mit einer Schwerkraft, die kein Entrinnen zulässt, manifestiert. Und in einer Zeit wie der unseren, in der alles unmittelbar und transparent zu sein scheint, ist dieser Akt der Undurchsichtigkeit zutiefst politisch.

Sein Werk, das auf der Biennale von Venedig 2024 ausgestellt wird, ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür. Die Gesichter der Suffragetten, die schwer fassbare Figur von Madge Gill, die Glasskulptur, die zu einem durchscheinenden Körper und einem stummen Manifest wird: alles scheint zu einer parallelen Geschichte zu gehören, nicht alternativ, sondern im Untergrund. Es scheint, als ob Andreani geduldig und ohne Rhetorik versucht, die Geschichte aus einem seitlichen Blickwinkel neu zu schreiben. Nicht aus dem Zentrum des Geschehens, sondern aus den Falten, aus den Zwischenräumen. Und in diesen Rändern findet er das Wesentliche.

Aber vielleicht schreibt Andreani nicht nur neu, sondern befragt. Nicht die Geschichte mit einem Großbuchstaben, sondern die kleine, alltägliche, weibliche, seitwärts gerichtete Geschichte. Die Geschichte der Körper, des Schweigens, der unordentlichen Archive. Seine Figuren scheinen nicht der Vergangenheit anzugehören, sondern einem Gedächtnis im ständigen Werden. Sie sind keine Ikonen, sie sind Präsenzen. Und wie alle Präsenzen stören sie. Sie konfrontieren uns mit unserer Verantwortung, zu sehen. Sein Grau ist also nicht nur eine Ästhetik. Es ist ein Ethos. Es ist die Entscheidung, nicht mit Farbe zu verführen, sondern mit Form zu verführen. Nicht um die Wahrheit wiederherzustellen, sondern um Komplexität zu evozieren. Wie ein wiederkehrender Traum, der jede Nacht mit leicht veränderten Details wieder auftaucht.

Der Gang durch die Malerei von Giulia Andreani ist ein Akt des Widerstands. Gegen die Vereinfachung, gegen die Geschwindigkeit, gegen das Auslöschen. Es ist eine Einladung, sich Zeit zu nehmen. Zum Innehalten. Zu sehen, was weggelassen wurde. Und uns zu fragen, ohne Antworten vorzutäuschen: Wie viele Bilder fehlen noch? Wie viele Geschichten warten noch auf eine Oberfläche, auf der sie sich niederlassen können? Und vor allem: Sind wir bereit, sie durch uns hindurchgehen zu lassen? In einer Zeit, in der Sichtbarkeit belohnt und Komplexität bestraft wird, erinnert uns Andreanis Arbeit daran, dass es eine andere Art des Sehens gibt. Ein langsamer, schwieriger, aber notwendiger Blick. Ein Blick, der nicht konsumiert, sondern bewahrt.

Und vielleicht ist es das, was nach dem Betrachten eines seiner Bilder bleibt: nicht so sehr das Bild, sondern die Wunde. Nicht so sehr die Form, sondern die Leere, die er zeichnet. Ein Grau, das nicht vergisst. Ein Schatten, der auf wundersame Weise weiter leuchtet.

Der Autor dieses Artikels: Federica Schneck

Federica Schneck, classe 1996, è curatrice indipendente e social media manager. Dopo aver conseguito la laurea magistrale in storia dell’arte contemporanea presso l’Università di Pisa, ha inoltre conseguito numerosi corsi certificati concentrati sul mercato dell’arte, il marketing e le innovazioni digitali in campo culturale ed artistico. Lavora come curatrice, spaziando dalle gallerie e le collezioni private fino ad arrivare alle fiere d’arte, e la sua carriera si concentra sulla scoperta e la promozione di straordinari artisti emergenti e sulla creazione di esperienze artistiche significative per il pubblico, attraverso la narrazione di storie uniche.Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.