Ci sono colori che si ricordano. Rosso carminio, blu cobalto, verde Veronese. Poi c’è il grigio di Payne: una tonalità che sembra fatta non per gridare, ma per ricordare. Giulia Andreani lo adopera come fosse una forma di lingua. Non una tinta, ma un codice. Un codice che parla di donne dimenticate, di poteri senza volto, di fantasmi che non vogliono smettere di abitare la storia.

Nata a Venezia nel 1985, Giulia Andreani vive e lavora a Parigi. La sua formazione in storia dell’arte e il suo interesse per l’iconografia del potere e della memoria collettiva nutrono una pratica pittorica che si fonda sull’indagine d’archivio e sull’interpretazione critica del passato.

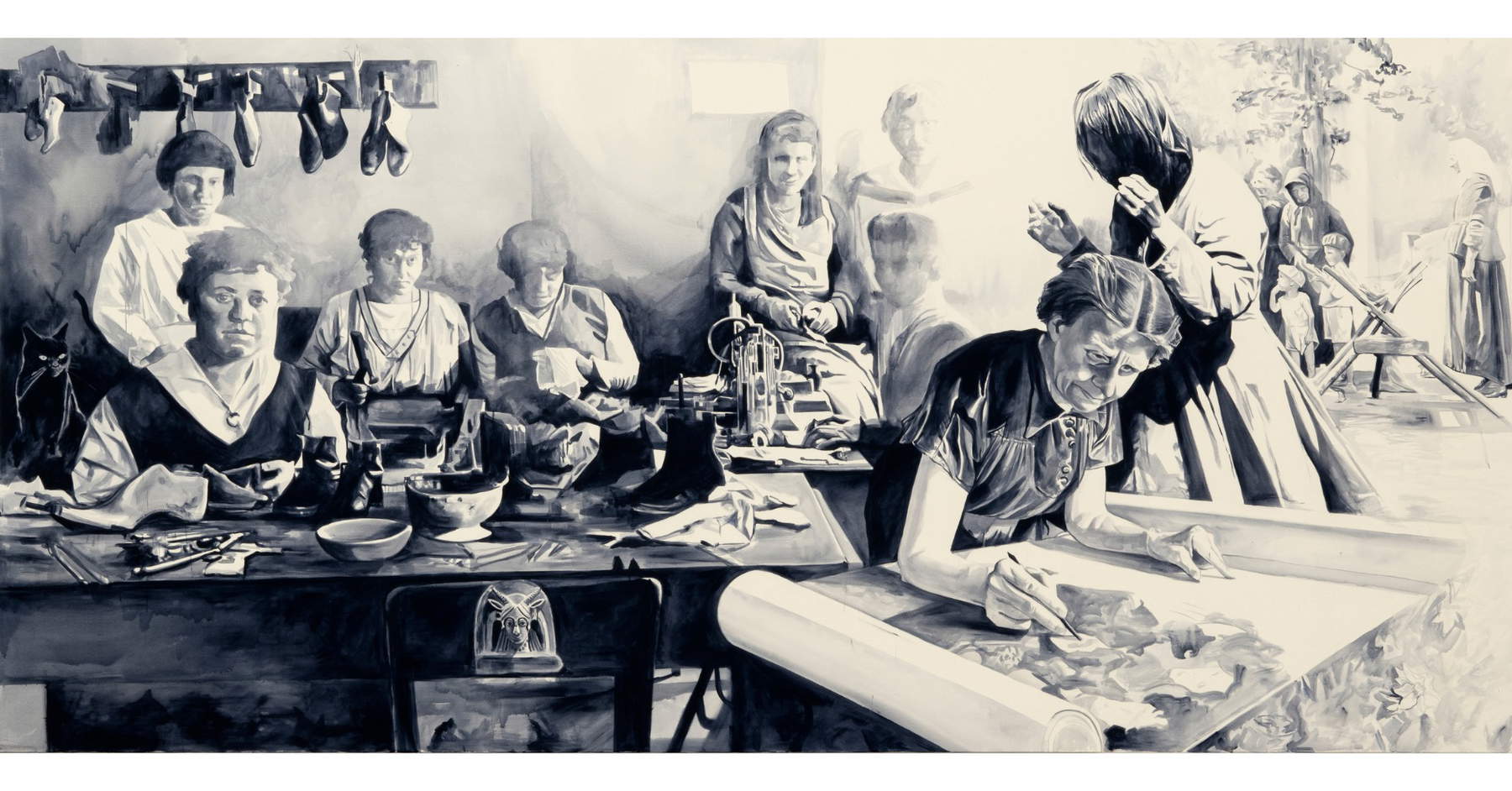

I suoi lavori disorientano. Perché c’è qualcosa nei volti dei personaggi raffigurati, nel modo in cui vengono ritratti, non eroicamente, non tragicamente, ma con una sorta di dignità riluttante, che costringe a restare. A guardare. A chiedersi: cosa sto vedendo davvero? Ed è lì che comincia il lavoro di Andreani. Non nella pittura in sé, ma nel movimento che induce nello spettatore. Il suo è un archivio vivente, un dispositivo che destabilizza invece di rassicurare. Ogni immagine è prelevata da archivi storici, fotografici, militari, sanitari, domestici. Ma non si tratta mai di una semplice trascrizione pittorica: l’immagine viene spogliata, rimontata, resa enigmatica. Ci sono donne con divise, madri con sguardi assenti, bambine che sembrano già vecchie. Non sappiamo cosa hanno vissuto. Eppure, in qualche modo, le conosciamo. Sono parte di un sapere silenzioso, inscritto nei nostri corpi.

Si pensi alla serie L’improduttiva (2023), uno dei momenti più radicali della sua produzione recente. In quelle opere, Andreani ha portato alla luce donne il cui ruolo sociale era stato definito in negativo: non produttrici, non fertili, non conformi. La pittura, però, le restituisce potere. Le fa esistere. Le fissa su una superficie dove non possono più essere ignorate. Ma attenzione: non si tratta di “riabilitazione”. Andreani non redime. Non salva. Semplicemente: mostra. E lascia che sia la pittura a porre le domande. È questo il miracolo della pittura di Andreani: riesce a restituire densità al tempo. Non a rappresentarlo, ma a ritardarlo. A farlo accadere di nuovo. Ogni quadro è una lente opaca attraverso cui il passato si manifesta senza clamore, ma con una gravità che non lascia scampo. E in un’epoca come la nostra, in cui tutto sembra dover essere immediato e trasparente, questo atto di opacizzazione è profondamente politico.

Il suo lavoro esposto alla Biennale di Venezia nel 2024 ne è un esempio lampante. I volti delle suffragette, la figura elusiva di Madge Gill, la scultura in vetro che si fa corpo diafano e manifesto silenzioso: tutto sembra appartenere a una storia parallela, non alternativa ma sotterranea. Come se Andreani stesse tentando, con pazienza e senza retorica, di riscrivere la storia da un punto di vista laterale. Non dal centro degli eventi, ma dalle pieghe, dagli interstizi. E in quei margini, trova l’essenza.

Ma forse, più che riscrivere, Andreani interroga. Non la Storia con la maiuscola, ma quella piccola, quotidiana, femminile, laterale. La storia dei corpi, dei silenzi, degli archivi disordinati. Le sue figure non sembrano appartenere al passato, ma a una memoria in continuo divenire. Non sono icone, sono presenze. E come tutte le presenze, inquietano. Ci mettono di fronte alla nostra responsabilità di vedere. E allora il suo grigio non è solo un’estetica. È un’etica. È la scelta di non sedurre con il colore, ma di insinuare con la forma. Di non restituire verità, ma di evocare complessità. Come un sogno ricorrente che si ostina a riemergere ogni notte, con dettagli leggermente diversi.

Camminare nella pittura di Giulia Andreani è un atto di resistenza. Alla semplificazione, alla velocità, alla cancellazione. È un invito a prendersi tempo. A sostare. A guardare ciò che è stato lasciato fuori. E a domandarci, senza pretesa di risposte: quante immagini ancora mancano? Quante storie attendono una superficie su cui potersi depositare? E soprattutto: siamo disposti a farci attraversare da esse? In un’epoca che premia la visibilità e penalizza la complessità, l’opera di Andreani ci ricorda che esiste un altro modo di guardare. Uno sguardo lento, difficile, ma necessario. Uno sguardo che non consuma, ma custodisce.

E forse è proprio questo che resta, dopo aver visto uno dei suoi dipinti: non tanto l’immagine, quanto la ferita. Non tanto la forma, quanto il vuoto che disegna. Un grigio che non dimentica. Un’ombra che, miracolosamente, continua a illuminare.

L'autrice di questo articolo: Federica Schneck

Federica Schneck, classe 1996, è curatrice indipendente e social media manager. Dopo aver conseguito la laurea magistrale in storia dell’arte contemporanea presso l’Università di Pisa, ha inoltre conseguito numerosi corsi certificati concentrati sul mercato dell’arte, il marketing e le innovazioni digitali in campo culturale ed artistico. Lavora come curatrice, spaziando dalle gallerie e le collezioni private fino ad arrivare alle fiere d’arte, e la sua carriera si concentra sulla scoperta e la promozione di straordinari artisti emergenti e sulla creazione di esperienze artistiche significative per il pubblico, attraverso la narrazione di storie uniche.Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.