La relation de Jean Dubuffet avec la ville de Venise pourrait être définie, dans un jargon propre aux médias sociaux, comme une “ relation compliquée ” ; une sorte d’amour-haine qui a commencé par un lourd refus, s’est poursuivie par une idylle et a refait surface il y a quelques années, dans un flashback au décor néogothique, lorsque, soixante-dix ans après ce premier refus qui s’est retrouvé dans les pages d’une série de correspondances, l’artiste fondateur de l’Art Brut est devenu le protagoniste (c’était en 2019) d’une délicieuse exposition organisée au Palazzo Franchetti, l’ancien Palazzo Franchetti, dans le bâtiment le plus beau et le plus élégant de la ville.ans après ce premier refus qui s’est retrouvé sur les pages d’une série d’échanges de correspondance, l’artiste fondateur de l’Art Brut est devenu le protagoniste (c’était en 2019) d’une délicieuse exposition organisée au Palazzo Franchetti, un ancien bâtiment dont les polyphores, en descendant l’escalier monumental à l’intérieur, permettent de jouir d’une vue extraordinaire sur le Grand Canal.

Dans une lettre datée du 11 novembre 1949, adressée à l’éditeur vénitien Bruno Alfieri, Dubuffet, suite à l’invitation de ce dernier à organiser une exposition à Venise, déclare après l’avoir remercié : Il serait préférable de choisir pour une exposition de mes oeuvres à Venise un moment où il n’y a ni Biennale, ni rétrospectives d’écoles culturelles, ni critiques d’art, ni personnalités du Musée d’Art Moderne dans la ville“. À l’égard de la Biennale de Venise, Dubuffet adopte une position très critique, soulignée par le fait qu’”un club de régates est déjà plus vivant et plus attrayant qu’une galerie de peinture“ et que ”une circonstance qui chargerait de sens une exposition de peintures serait bien différente de la Biennale". Tout l’art auquel ont affaire les critiques d’art, les musées et leurs gardiens, les marchands de tableaux et leurs clients habituels est considéré par Dubuffet comme du faux art, la fausse monnaie de l’art. Par une rébellion décisive, l’artiste déclare qu’il lui importe peu de fréquenter les mêmes lieux que les protagonistes du faux art et d’exposer avec eux, car il se sent artistiquement éloigné d’eux.

Et poursuivant ses prédictions rebelles mais toujours d’actualité, il affirme : “il arrivera que Venise, intoxiquée plus que toute autre ville par certaines mobilisations du faux art, atteindra un jour un tel degré de saturation qu’elle prendra rageusement le chemin inverse et tournera le dos à toute cette fausseté”, et ajoute "les éléments sains de cette ville mettront alors le feu au Palais des Doges, au Pont des Soupirs et à toutes ces odieuses antiquités pseudo-artistiques, et jetteront hors de la ville tous ces touristes imbéciles qui organisent des congrès et ils pendront les membres des Pen Clubs aux fers des gondoles et alors le temps sera venu pour moi de faire une exposition, dans cette ville enfin revenue à des préoccupations sérieuses et dignes de mes tableaux“. Par ”mobilisation du faux art", l’artiste fait allusion aux expositions de Picasso et d’autres artistes français à la 24e Biennale en 1948. Sa position est bien mise en évidence dans un article intitulé Il veut mettre le feu au palais des Doges, paru dans un hebdomadaire indépendant, où l’on peut lire que “Jean Dubuffet a depuis quelques années déclaré la guerre à tous les peintres ”officiels“, c’est-à-dire Picasso, Braque, Matisse, etc. sur tous les fronts de l’art. Il déclare solennellement qu’il les déteste d’abord pour leur prosopopée et le battage publicitaire qui accompagne leurs moindres gestes, ensuite pour avoir pollué l’art moderne d’une série de théories esthétiques et d’attitudes franchement méprisables. D’un point de vue esthétique, ils ne valent rien, absolument rien. Toute leur peinture est mauvaise parce qu’elle est basée sur des concepts comme la ”forme“, le ”contenu“, l’”harmonie“, etc. qui sont désuets et complètement faux. Les peintres ”officiels“ vont jusqu’à déformer un tableau pour obéir à des exigences formelles ou par pur goût d’accentuer des détails de manière expressionniste. Mais sous la couche de couleur, il n’y a rien du tout, seulement des mensonges et des faussetés”. L’article précise ensuite comment l’artiste résoudrait le problème formel qui agite l’âme de ses contemporains, en créant “un mouvement de rédemption contre les canons esthétiques formalistes qui nous étouffent, revenons une fois pour toutes à l’art ”brut“, démolissons complètement toute notre superstructure culturelle rance et bourgeoise”. Le résultat des “théories” de Dubuffet est une peinture qui rappelle vaguement les graffitis préhistoriques, l’art nègre, les dessins enfantins à la craie sur le mur de votre maison [...]. Mais un air frais et vrai circule dans ces dessins, dans ces détrempes. La composition est au moins libre de toute entrave au rythme, à la cohérence et à l’équilibre".

“Le temps est venu d’un art sérieux”, déclare l’artiste lui-même dans une lettre datée de mars 1950, toujours adressée à Bruno Alfieri : “bientôt l’art si futile de nos pères n’intéressera plus personne et l’on exigera de l’art beaucoup plus que ce qu’ils ont exigé de lui”.

Tout ce matériel documentaire donne une idée claire du caractère rebelle et révolutionnaire de Dubuffet : Il n’était certainement pas si courant à l’époque de rencontrer un artiste qui s’opposait au cercle de la Biennale, et encore moins un artiste qui déclarait publiquement son désir de voir brûler les symboles de la ville de Venise, ce qui a donné lieu à l’image incendiaire du palais des Doges et du pont des Soupirs en flammes, afin de voir enfin triompher l’art sérieux, l’art réel par opposition à l’art factice.

Les deux commissaires de l’exposition 2019, Sophie Webel et Frédéric Jaeger, avaient ramené l’art rebelle de Dubuffet dans la cité de la lagune, soixante-dix ans après ce premier non catégorique, parce qu’après tout, la situation n’a pas tellement changé aujourd’hui : Venise continue d’accueillir l’événement artistique le plus mondain et le plus international d’Italie, tandis que les œuvres de Dubuffet racontent l’histoire d’une carrière artistique marquée par l’indifférence à la gloire et le rejet presque total de tout ce qui pourrait être défini comme mondain et conformiste. L’histoire de son œuvre a toujours été considérée comme provocante, malgré les différentes évolutions de sa production.

Auteur de la définition de l’art brut, qui désignait les œuvres de ceux qui n’appartenaient pas aux institutions culturelles et aux groupes ou mouvements artistiques, Jean Dubuffet était convaincu que, pour être inventive, l’œuvre d’art devait être spontanée, éloignée des stéréotypes culturels et étrangère à tout professionnalisme. Ce terme apparaît pour la première fois en 1945, alors que l’artiste entreprend ses premiers voyages en Suisse et en France à la recherche d’œuvres d’art marginales, qu’il rencontre notamment dans les hôpitaux psychiatriques ; deux ans plus tard, il fonde et organise la Compagnie de l’Art Brut, qui compte parmi ses membres André Breton, Jean Paulhan, Charles Ratton, Henri-Pierre Roché, Michel Tapié et Edmond Bomsel. C’est en 1949 qu’il publie le texte L’Art Brut préféré aux arts culturels dans le catalogue d’une exposition collective d’Art Brut à la Galerie René Drouin, dans lequel il définit le concept d’Art Brut : “des œuvres exécutées par des personnes affranchies des cultures artistiques, où l’imitation, contrairement à ce qui se passe chez les intellectuels, n’a qu’une faible part ou est nulle, de sorte que leurs auteurs y puisent tout (sujets, choix des matériaux, outils de transposition, rythmes, façons d’écrire, etc.) ce qui vient de leur cœur et non des clichés de l’art classique ou de l’art à la mode. Nous assistons à une opération artistique pure, brute, réinventée à chaque étape par son auteur, sur la base exclusive de ses propres impulsions. Un art dont la seule fonction inventive est manifeste”.

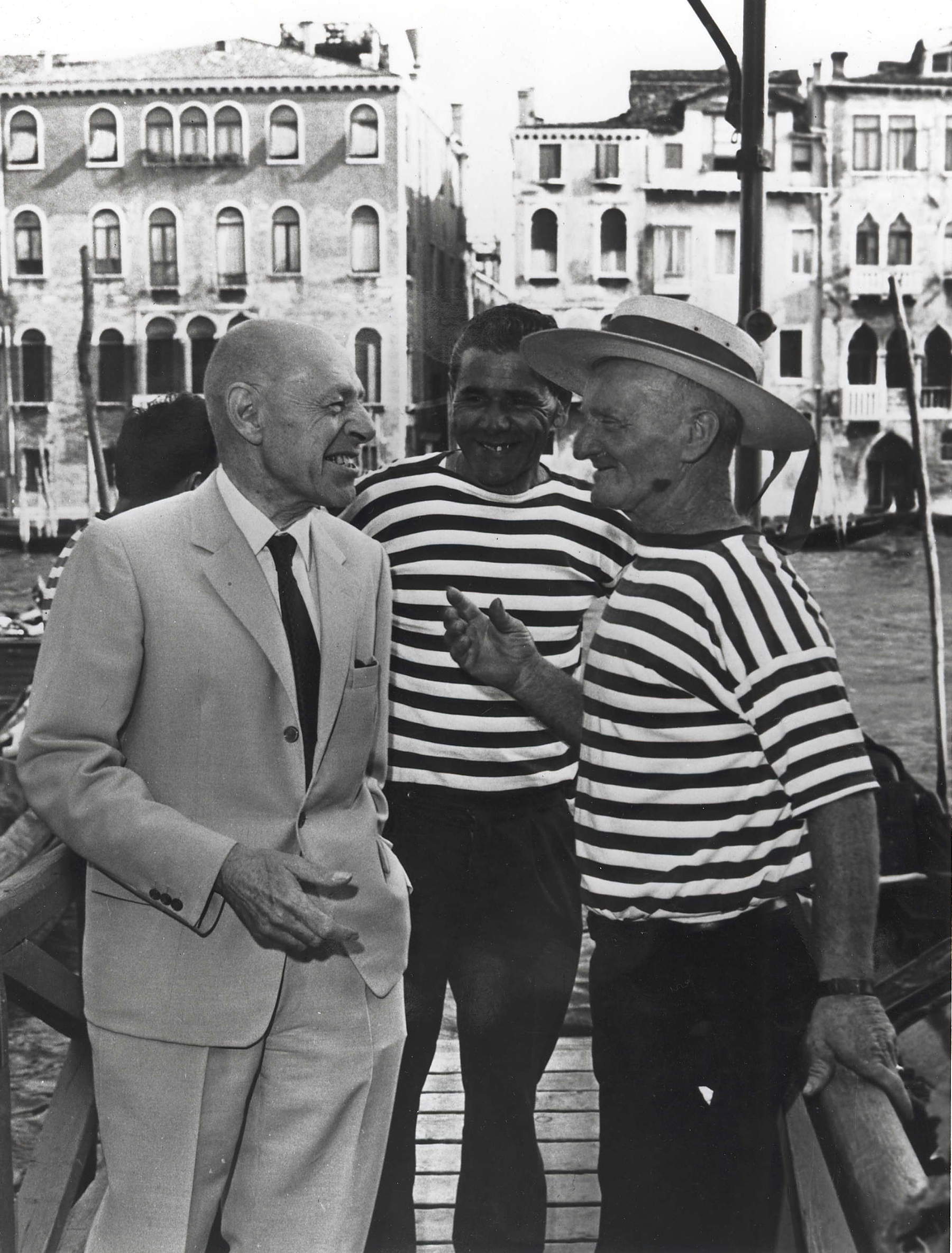

Comme nous l’avons dit, l’art de Dubuffet a subi plusieurs transformations au cours de sa production, et l’exposition au Palazzo Franchetti avait pour but de restituer aux visiteurs non seulement le rapport de l’artiste avec Venise, mais aussi la mémoire de ses séries les plus significatives, toutes très différentes les unes des autres : à travers le parcours de l’exposition, clairement tracé par les deux commissaires, le public a retracé les étapes fondamentales de son évolution artistique. L’exposition a commencé par les œuvres de la série Sols et terrains réalisée entre 1956 et 1960, à laquelle on peut assimiler les Matériologies et les Texturologies: il s’agit d’œuvres aux tonalités terreuses et tragiques qui visent à réfléchir sur les effets infinis de la matière. Elles font référence aux éléments topographiques du monde, tels que la terre, l’eau, le ciel et les étoiles, grâce à l’effet particulier qui semble les reproduire artificiellement. Par leurs noirs, gris et argents métalliques, on semble voir dans ses œuvres des morceaux de terre ou des étoiles et des surfaces d’eau observées à travers une lentille ; la nature est ainsi représentée à travers l’illusion ou l’artifice. La reproduction de la nature, en particulier dans les Texturologies, est créée par la visualisation de textures, à la fois matérielles et immatérielles, à l’aide d’impressions lithographiques. Ces vastes séries de lithographies ont été appelées Phénomènes, car elles rendent manifeste l’aspect matériel des réalités phénoménales. L’exposition présente par exemple Texturologie XXXV (prune et lilas) ou Nuancements au sol (Texturologie XLIII), tous deux de 1958, ou encore le Théâtre du sol, très élaboré, de 1959. Le terme Phénomènes a également été choisi comme titre pour l’exposition de Jean Dubuffet, Les Phénomènes , qui s’est tenue au Palazzo Grassi de Venise du 5 juillet au 1er septembre 1964. Il s’agit de l’une des deux expositions qui se tiennent presque simultanément dans le lieu muséal vénitien, au moment où se déroule également la Biennale : l’artiste ne manque pas de souligner que sa double exposition est un contrepoint à cette dernière. L’Hourloupe de Jean Dubuffet, au Théâtre de Palazzo Grassi du 15 juin au 13 septembre 1964, constitue une autre exposition de la paire triomphante.

Le refus initial de la fin des années 1940 s’était transformé en consensus, malgré sa position constante à l’égard de la Biennale : l’exposition de 1964 marque en effet un tournant dans les relations Dubuffet-Venise, puisque pour la première fois ses œuvres sont présentées dans la cité lagunaire avec un double solo show monumental. “J’aime présenter mes œuvres inédites pour une fois à Venise plutôt qu’à Paris”, avait déclaré l’artiste, mais il y avait aussi beaucoup de doutes.

Dans une lettre datée de décembre 1963 et adressée aux collectionneurs M. et Mme Ralph Colin, il indique qu’il travaille très assidûment depuis deux mois sur de grandes toiles : “ ce sont des toiles du style nouveau et inédit qui m’occupe depuis un an et demi (depuis l’exposition ” Paris-Circus “ à la Galerie Cordier en juin 62). Toutes ces œuvres nouvelles achevées depuis un an et demi sont restées entre mes mains jusqu’à présent ; très peu de gens les ont vues et rien n’est sorti de mon atelier. Elles feront l’objet d’une grande exposition à Venise l’été prochain, au Palazzo Grassi (dirigé par Paolo Marinotti). Cela m’amuse de présenter mes œuvres inédites à Venise, pour une fois, plutôt qu’à Paris. Cependant, il n’est pas certain que ces nouvelles peintures soient comprises par le public, je crains même qu’elles ne le soient pas. Ces nouvelles œuvres atteignent un niveau auquel le public n’est, je crois, pas encore tout à fait préparé et risque fort de les fuir ou de les rejeter. Cependant, ces œuvres me donnent une grande satisfaction”.

S’adressant à Sidney Janis, collectionneur et galeriste, et l’invitant à son exposition au Palazzo Grassi pour le vernissage du 15 juin 1964, il écrit en avril de la même année : “depuis deux ans, je travaille à des peintures d’un style et d’un esprit imprévus et inédits qui me plaisent beaucoup [...]. Elles sont de grande taille. Je me demande comment elles seront accueillies par le public. Ils amènent l’art sur un plan très risqué et difficile qui a de fortes chances d’être incompris. C’est ce qui va se passer. Il s’agira d’une présentation sans précédent, car aucune de ces peintures de ce style n’est sortie de mes ateliers. J’avais besoin de les avoir toutes sous les yeux et je voulais aussi les montrer ensemble et non pas dispersées. C’est cette décision (et aussi celle de vouloir vendre beaucoup moins de tableaux et d’en garder plus) qui a motivé ma discussion avec Cordier, dont vous avez sans doute entendu parler. La formule du distributeur exclusif, que j’avais adoptée avec lui et qui a fonctionné pendant quelques années, m’a causé beaucoup de désagréments. J’entends maintenant suivre un régime de liberté complète à volonté, en me réservant le droit de conserver mes tableaux même pour longtemps”.

Malgré ses inquiétudes, la double exposition vénitienne de 1964 remporte un grand succès, tant auprès du public que de la critique. Cent tableaux de Dubuffet, un exemple d’illusionnisme magistral, tel est le titre d’un long “dossier spécial” paru dans La Stampa le lendemain du vernissage. Il a immédiatement déclaré le nouvel intérêt pour l’œuvre de Dubuffet, “un artiste français que l’on regarde avec tant d’intérêt aujourd’hui”, comme en témoigne la grande exposition qui “documente de manière exemplaire la dernière phase de l’art de Jean Dubuffet”. L’article poursuit son éloge en affirmant qu’il est “l’une des personnalités les plus stimulantes et les plus fascinantes de l’art contemporain de l’après-guerre” et en soulignant que c’est “la première fois qu’une exposition propose un contact aussi large et immédiat entre la production artistique et le public, habituellement limité à quelques œuvres isolées”.

La nouvelle série L’Hourloupe, qui compte plus d’une centaine d’œuvres (peintures à l’huile et au vinyle, détrempes et dessins), a particulièrement retenu l’attention. Dubuffet l’a qualifiée de cycle “unitaire”, auquel il a donné le nom d’ Hourloupe, terme de son invention sans signification précise : l’assonance avec le terme tourlouper souligne la volonté de l’artiste d’une turlupination subtile, d’une sorte de tromperie dont les spectateurs de ces œuvres sont les victimes. Et cette tromperie, ce sont aussi les titres des œuvres elles-mêmes, qui renvoient au malentendu, à l’erreur, à l’illusion, au jeu subtil entre l’être et le paraître. “Un jeu très subtil par lequel ces figurations s’installent dans l’espace, l’attaquent, le remplissent comme une trame qui s’insinue dans la chaîne d’une grande tapisserie, c’est donc comme si elle était conduite par un ferment d’imagination qui rachète toute erreur matérielle, faisant de toute forme équivoque une vérité mystérieuse et possible”, commente l’article cité. Dubuffet lui-même a déclaré qu’il était souvent difficile de dire “où finit la vérité et où commence l’erreur”. L’important est de ne pas tricher".

L’intention de Dubuffet était également de permettre au spectateur de faire une véritable lecture de ce récit à travers les images et les éléments graphiques qu’elles contiennent : un objectif souligné par le sous-titre du cycle de L’Hourloupe, “maïeutique du signe”. Renato Barilli, dans le catalogue de l’exposition de 1964, veut nous faire comprendre comment, à partir d’une sorte de stylisation que Dubuffet opère sur une foule de “figures gesticulantes”, il parvient à “les enchâsser dans des contours précieux, à les transposer en motifs ornementaux”. C’est un spectacle du plus haut intérêt, poursuit Barilli, que de suivre l’artiste pendant qu’avec un stylo “biro” ou “Condor” il trace sur une feuille de papier son élégant pavement cellulaire“. Dans les œuvres du cycle, aucun recoin n’est laissé vide : c’est par l’utilisation de trappes multicolores que l’artiste parvient à ”simuler un espace multidimensionnel, en jouant sur les rendus les plus ambigus du signe comme de la couleur". De ces lignes horizontales, verticales et transversales naissent des plans, des sous-plans et des intersections d’où jaillissent des personnages, des objets et des détails du paysage qui mettent en évidence la grande capacité d’invention et d’imagination de Dubuffet. Il est incroyable qu’à partir de simples signes graphiques et de couleurs primaires, comme le rouge brique, le bleu et le jaune, on puisse créer des œuvres captivantes qui attirent l’attention. Site urbain, Époux en visite, Veglione d’ustensiles, Escalier VII, Le bateau II, Tasse de the VII, Cafetière VI, Site aux paysannes, Le village fantasque en sont de parfaits exemples, dans lesquels les objets quotidiens, les personnages, les moyens de transport et les scènes urbaines prennent un caractère ludique et imaginatif. La sculpture monumentale Tour aux récits appartient également à ce cycle.

L’exposition 2019 s’est achevée par la présentation du troisième et dernier cycle d’œuvres de Jean Dubuffet : il s’agit des Mires, peintures totalement différentes des Texturologies et Matériologies et de L’Hourloupe. Ce cycle témoigne une fois de plus de la grande capacité de l’artiste à suivre une pensée et un style totalement nouveaux. C’est d’autant plus surprenant que Mires a été conçu et réalisé alors que l’artiste était déjà octogénaire. En effet, la série a été le protagoniste de l’exposition officielle qui s’est tenue du 10 juin au 15 septembre 1984 au sein du Pavillon français de la Biennale de Venise : c’était la première fois que le Pavillon français consacrait une exposition à un seul artiste. Vivement critiquée lors de son fameux refus, l’artiste représentait désormais officiellement la France à la Biennale de 1984. La circonstance a été critiquée par les uns, célébrée par les autres, mais en réalité la décision de participer à la Biennale de Venise souligne encore davantage la liberté de l’artiste. Tout aussi libres sont les trente-quatre tableaux inédits présentés cette année-là : le Palazzo Franchetti en expose aujourd’hui plus de vingt.

Mire G 137 (Kowloon), Mire G 48 (Kowloon), Mire G 198 (Boléro), Mire G 189 (Boléro) et tous les autres tableaux du cycle des Mires expriment sa nouvelle vision du monde, qu’il explicite dans une lettre adressée à Monsieur Gaiano : “Très peu de gens pourront approuver (et concevoir) ce moment où non seulement l’objet ou la figure définissable cesse d’exister, mais aussi tout le concept et toute la superstructure humaniste. Tout ce que nous croyons percevoir et considérer comme la réalité me semblait illusoire, tous les mots (et les concepts qu’ils définissent) me semblaient inutiles. J’ai dû me demander ce qu’ils faisaient à la Biennale de Venise - sanctuaire des célébrations humanistes - avec des peintures issues d’un négationnisme similaire”. Dans ces œuvres, “l’œil se perd dans une jungle de lignes et de traits instinctifs”, comme l’indique un article du CNAC Magazine. Celles sur fond jaune s’appellent Kowloon, celles sur fond blanc Boleros. Ils dégagent une grande liberté, de la jeunesse et de la fraîcheur, grâce à leurs couleurs vives. "Le terme Mire est destiné à concentrer le regard sur un point quelconque d’une structure continue, où l’intellect n’est pas encore intervenu“, mais ”ces tableaux sont le contraire de l’abstraction : ils représentent des spectacles continus qui expriment un regard nouveau, porté sur le monde une fois oublié le répertoire des choses définissables", avait déclaré Dubuffet lui-même.

Les trois séries les plus significatives de l’œuvre de l’artiste étaient accompagnées et commentées lors de l’exposition de 2019 par des articles de journaux et de revues relatifs aux vernissages des trois expositions vénitiennes du maître, par des photographies illustrant les aménagements de ces expositions et, surtout, par les lettres que l’artiste avait échangées avec l’éditeur Alfieri et divers collectionneurs. Les deux commissaires ont donc habilement créé une exposition qui raconte des expositions, retraçant l’évolution artistique de Dubuffet et son rapport à la lagune à partir de documents et de correspondances. Un exercice très productif pour le visiteur. Et maintenant, la question se pose : est-ce l’épilogue définitif de la relation tourmentée de Dubuffet avec Venise ?

Cet article a été publié à l’origine dans le numéro 3 de notre revue imprimée Finestre sull’Arte on paper, et est republié aujourd’hui avec une légère mise à jour. Cliquez ici pour vous abonner.

L'auteur de cet article: Ilaria Baratta

Giornalista, è co-fondatrice di Finestre sull'Arte con Federico Giannini. È nata a Carrara nel 1987 e si è laureata a Pisa. È responsabile della redazione di Finestre sull'Arte.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.