Il rapporto di Jean Dubuffet con la città di Venezia potrebbe essere definito, in un gergo consono ai social media, come una “relazione complicata”; una sorta di odio-amore che ha avuto inizio con un pesante rifiuto, proseguito con un idillio e ripresentato alcuni anni fa, in un ritorno di fiamma in un’ambientazione neogotica, quando, a distanza di settant’anni da quel primo rifiuto finito sulle pagine di una serie di scambi epistolari, l’artista fondatore dell’Art Brut venne reso protagonista (era il 2019), di una rassegna deliziosamente allestita a Palazzo Franchetti, antico edificio dalle cui polifore, mentre si percorrono gli scaloni monumentali al suo interno, si gode di una straordinaria vista sul Canal Grande.

In una lettera datata 11 novembre 1949, indirizzata all’editore veneziano Bruno Alfieri, Dubuffet, a seguito dell’invito di quest’ultimo a organizzare una mostra a Venezia, afferma dopo averlo ringraziato: “Sarebbe preferibile scegliere per un’esposizione dei miei lavori a Venezia un momento in cui non ci siano in città né la Biennale né retrospettive di scuole culturali, né critici d’arte, né personalità del Museo di Arte Moderna”. Nei confronti della Biennale di Venezia, Dubuffet ha una posizione molto critica, evidenziata dal fatto che “un club di regate è già più vivo e più attraente di una galleria di quadri”, e che “una circostanza che carichi di significato un’esposizione di pittura sarebbe tutt’altra cosa che la Biennale”. Tutta l’arte di cui si occupano i critici d’arte, i musei e i loro guardasala, i mercanti di quadri e i loro clienti abituali è considerata da Dubuffet falsa arte, la falsa moneta dell’arte. Attraverso una decisa ribellione, l’artista dichiara come tenga poco a frequentare gli stessi luoghi che frequentano i protagonisti della falsa arte e a esporre insieme ad essi, poiché avverte di essere artisticamente molto lontano da loro.

E continuando coi suoi pronostici ribelli, ma ancora attuali, afferma: “accadrà che Venezia, intossicata più d’ogni altra città da certe mobilitazioni d’arte falsa, raggiungerà un giorno un tale grado di saturazione che la spingerà a prendere con rabbia la strada opposta e a volgere la schiena a tutto questo falsume”, e aggiunge: “gli elementi sani di questa città allora incendieranno il Palazzo Ducale e il Ponte dei Sospiri e tutte quelle odiose anticaglie pseudo-artistiche, e getteranno fuori dalla città tutti quei turisti imbecilli che organizzano congressi e impiccheranno i membri dei Pen Club ai ferri delle gondole e allora sarà giunto il tempo per me di fare un’esposizione, in questa città finalmente ritornata a preoccupazioni gravi e degne delle mie pitture”. Con “mobilitazioni d’arte falsa”, l’artista allude alle mostre di Picasso e di altri francesi alla XXIV Biennale, quella del 1948. La sua posizione è ben evidenziata in un articolo intitolato Vuole incendiare il Palazzo Ducale, apparso su un settimanale indipendente, in cui si legge che “Jean Dubuffet ha dichiarato guerra da alcuni anni a tutti i pittori ‘ufficiali’, cioè a Picasso, Braque, Matisse ecc, su tutti i fronti dell’arte. Egli afferma solennemente di odiarli anzitutto per la loro prosopopea e per la montatura pubblicitaria che li accompagna in ogni loro gesto, e in secondo luogo per aver inquinato l’arte moderna con una serie di teorie estetiche e di atteggiamenti addirittura ignobili. Da un punto di vista estetico non valgono nulla, assolutamente nulla. Tutta la loro pittura è sbagliata perché è fondata su concetti tipo ‘forma’, ‘contenuto’, ‘armonia’, ecc, che sono antiquati e completamente falsi. I pittori ‘ufficiali’ giungono al punto di deformare un quadro solo per obbedire ad esigenze formali o per il puro gusto di accentuare espressionisticamente i dettagli. Ma sotto lo strato di colore non c’è proprio nulla, soltanto la menzogna e la falsità”. L’articolo prosegue poi chiarendo in che modo l’artista risolverebbe il problema formale che agita gli animi nella sua contemporaneità, ovvero creando “un movimento di riscossa contro i canoni estetici formalistici che ci soffocano, torniamo una buona volta all’arte ‘grezza’, all’‘art brut’, demoliamo completamente ogni nostra sovrastruttura culturale, borghese e rancida. Il risultato delle ‘teorie’ di Dubuffet è una pittura che ricorda vagamente i graffiti preistorici, l’arte negra, i disegni infantili fatti col gessetto sul muro di casa vostra […]. Ma un’aria fresca e genuina circola in questi disegni, in queste tempere. La composizione è almeno libera da ogni impaccio di ritmo, coerenza ed equilibrio”.

“Le temps est venu d’un art sérieux”, dichiara lo stesso artista in una lettera datata marzo 1950, indirizzata ancora a Bruno Alfieri: “presto l’arte così futile dei nostri padri non interesserà più nessuno e si esigerà dall’arte molto più di ciò che essi esigevano da questa”.

Tutto questo materiale documentario dà un’idea ben precisa del carattere ribelle e rivoluzionario di Dubuffet: di certo non era così usuale incontrare allora un artista che contrastasse la cerchia della Biennale, né tanto meno un artista che dichiarasse pubblicamente la sua volontà di veder bruciare simboli della città di Venezia, sfociata nell’immagine incendiaria di Palazzo Ducale e del Ponte dei Sospiri in fiamme, per vedere trionfare finalmente l’arte seria, quella vera contrapposta a quella falsa.

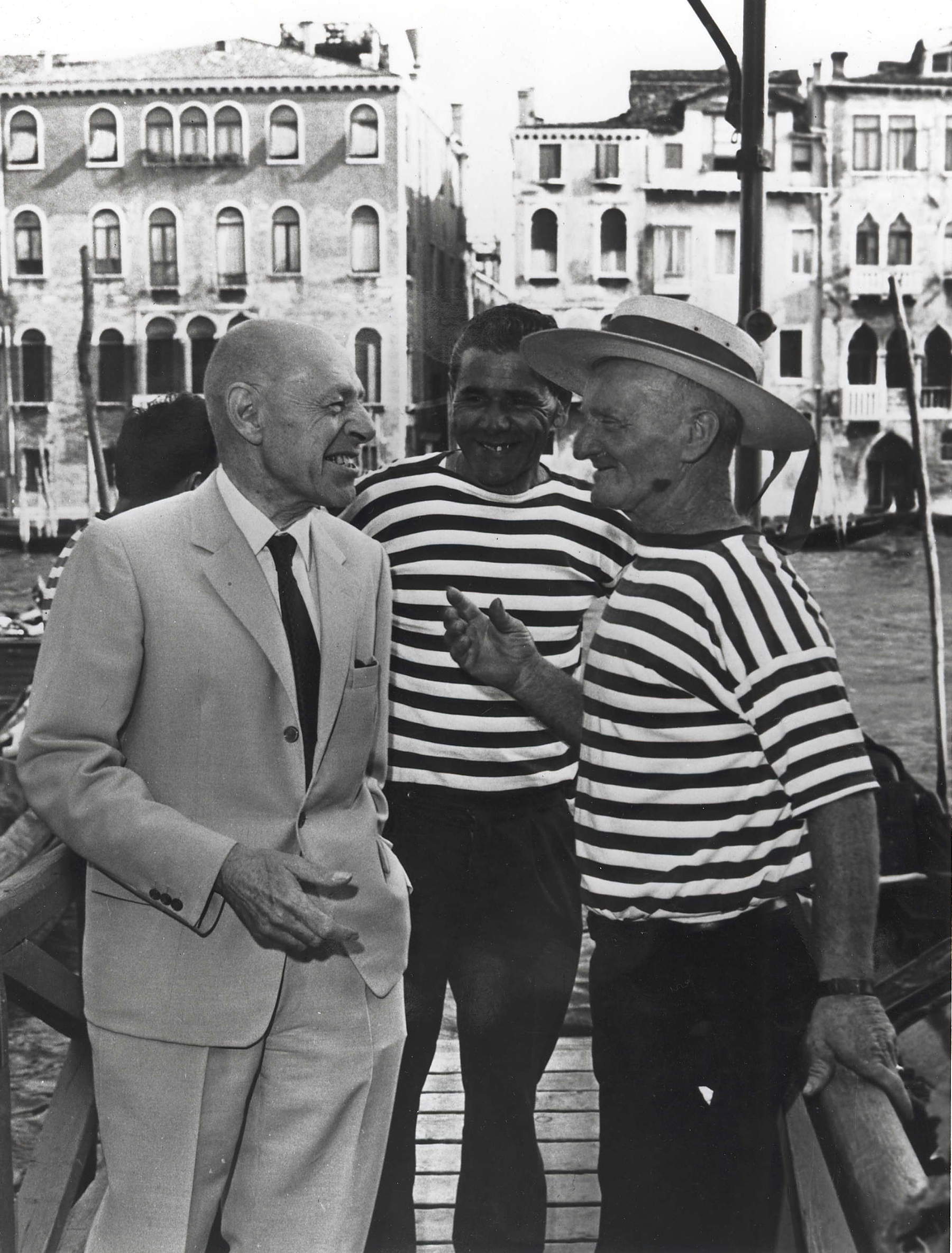

I due curatori della rassegna del 2019, Sophie Webel e Frédéric Jaeger, avevano riportato l’arte ribelle di Dubuffet nella città della laguna, a distanza di settant’anni da quel primo categorico no, poiché in fondo la situazione, oggi, non è tanto cambiata: Venezia continua a ospitare la manifestazione artistica più mondana e più internazionale d’Italia, mentre le opere di Dubuffet raccontano una carriera artistica all’insegna dell’indifferenza alla gloria e del pressoché totale rifiuto a tutto ciò che poteva essere definito mondano e conformista. La sua storia lavorativa è sempre stata considerata provocatoria, nonostante le varie evoluzioni della sua produzione.

Autore della definizione di “Art Brut”, che intendeva designare le opere di coloro che non appartenevano a istituzioni culturali e a gruppi o movimenti artistici, Jean Dubuffet era convinto che, per essere inventiva, l’opera d’arte dovesse essere spontanea, lontana dagli stereotipi culturali ed estranea a ogni professionismo. Questo termine è apparso per la prima volta nel 1945, all’epoca in cui l’artista aveva intrapreso i primi viaggi in Svizzera e in Francia alla ricerca di opere d’arte marginali, con cui viene a contatto soprattutto negli ospedali psichiatrici; due anni dopo fonda e organizza la Compagnie de l’Art Brut, tra i cui membri figurano André Breton, Jean Paulhan, Charles Ratton, Henri-Pierre Roché, Michel Tapié ed Edmond Bomsel. Sarà nel 1949 che, in occasione della mostra collettiva di Art Brut presso la Galerie René Drouin, pubblicherà il testo L’Art Brut préféré aux arts culturels nel catalogo dell’esposizione, in cui definirà il concetto di Art Brut: “le opere eseguite da persone libere da culture artistiche, dove l’imitazione, a differenza di ciò che accade tra intellettuali, ha solo una piccola parte o è nulla, cosicché i loro autori disegnano tutto (soggetti, scelta dei materiali, strumenti di trasposizione, ritmi, modi di scrivere, ecc) ciò che proviene dal loro cuore e non cliché di arte classica o di arte alla moda. Assistiamo a un’operazione artistica pura, grezza, reinventata in ogni sua fase dal suo autore, fondata esclusivamente sui proprî impulsi. Arte la cui sola funzione inventiva è manifesta”.

Come accennato, l’arte di Dubuffet ha subito diverse trasformazioni nel corso della sua produzione, e la mostra di Palazzo Franchetti intendeva restituire ai visitatori, oltre al rapporto dell’artista con Venezia, il ricordo delle sue più significative serie, ognuna delle quali è fortemente differente dalle altre: attraverso il percorso espositivo, ben delineato dai due curatori, il pubblico ripercorreva le fondamentali tappe della sua evoluzione artistica. La rassegna prendeva le mosse da opere della serie Sols et terrains compiuta tra il 1956 e il 1960, alla quale sono assimilabili le Matériologies e le Texturologies: sono lavori dai toni terrosi e tragici che intendono riflettere sugli infiniti effetti della materia. Rimandano agli elementi topografici del mondo, quali la terra, l’acqua, il cielo, le stelle, grazie al particolare effetto che sembra riprodurli artificialmente. Attraverso i loro neri, grigi e argenti metallici, pare di vedere protagonisti delle sue opere pezzi di suolo terrestre o di astri e superfici acquatiche osservate alla lente; la natura viene quindi raffigurata mediante illusione o artificio. La riproduzione della natura, in particolare nelle Texturologies, viene creata mediante la visualizzazione di texture, sia materiali che immateriali, con l’utilizzo di impressioni litografiche. Queste ampie serie di litografie sono state denominate Phénomènes, poiché rendono manifesto l’aspetto materico di realtà fenomeniche. Ne sono esempi in mostra la Texturologie XXXV (prune et lilas) o Nuancements au sol (Texturologie XLIII), entrambe del 1958 o ancora l’elaborato Théâtre du sol del 1959. Il termine Phénomènes è stato scelto anche come titolo per la mostra Les Phénomènes di Jean Dubuffet allestita a Venezia, a Palazzo Grassi, dal 5 luglio al 1° settembre 1964. Si trattava di una delle due esposizioni realizzate quasi in contemporanea nella sede museale veneziana, nello stesso periodo in cui era in corso anche la Biennale: l’artista non mancò di precisare che la sua doppia mostra era in contrappunto a quest’ultima. Altra rassegna a costituire la trionfale coppia era L’Hourloupe di Jean Dubuffet, presso il Teatro di Palazzo Grassi dal 15 giugno al 13 settembre 1964.

L’iniziale rifiuto della fine degli anni Quaranta si era trasformato in un consenso, nonostante la sua costante posizione nei confronti della Biennale: quella del 1964 è stata infatti una tappa fondamentale nel rapporto Dubuffet-Venezia, poiché per la prima volta le sue opere venivano presentate nella città della laguna con una monumentale doppia personale. “Mi diverte presentare i miei lavori inediti per una volta a Venezia invece che a Parigi”, aveva dichiarato l’artista, ma erano tanti anche i dubbî.

In una lettera datata dicembre 1963 e indirizzata ai collezionisti Mr. e Mrs. Ralph Colin, afferma di aver lavorato molto assiduamente per due mesi a dipinti di grandi dimensioni: “si tratta di pitture provenienti da quello stile nuovo e inedito che mi occupa da un anno e mezzo (dall’esposizione ‘Paris-Circus’ alla Galerie Cordier di giugno ’62). Tutti quei nuovi lavori compiuti da un anno e mezzo sono finora rimasti tra le mie mani; molte poche persone li hanno visti e niente è uscito dal mio studio. Saranno oggetto di una grande esposizione a Venezia l’estate prossima, a Palazzo Grassi (che è gestito da Paolo Marinotti). Mi diverte presentare per una volta i miei lavori inediti a Venezia invece che a Parigi. Tuttavia, non è certo che questi nuovi dipinti siano capiti dal pubblico; temo piuttosto che non lo saranno. Queste nuove opere portano le cose su un piano al quale il pubblico non è, credo, ancora del tutto pronto, e che rischia fortemente di fuggire da queste o di respingerle. Comunque queste opere mi danno grandi soddisfazioni”.

Rivolgendosi a Sidney Janis, collezionista e gallerista, e invitandolo alla sua esposizione di Palazzo Grassi per la data di apertura del 15 giugno 1964, ha scritto nell’aprile dello stesso anno: “da due anni lavoro a dipinti con uno stile e uno spirito imprevisti e inediti e ai quali mi appassiono molto […]. Sono di grandi dimensioni. Mi domando come saranno accolti dal pubblico. Portano l’arte su un piano molto azzardato e difficile che ha buone possibilità di rimanere incompresa. Sarà quello che accadrà. Sarà una presentazione inedita poiché nessuno di questi dipinti in questo stile è uscito dai miei studi. Avevo bisogno di averli tutti sotto gli occhi e volevo anche mostrarli tutti insieme e non sparpagliati. È questa decisione (e anche quella di voler vendere ormai molto meno dei miei quadri e di conservarne di più) che ha motivato la mia discussione con Cordier, di cui avrà probabilmente sentito parlare. La formula di distributore esclusivo, che avevo adottato con lui e che ha funzionato per qualche anno, ha causato grandi inconvenienti. Adesso intendo seguire un regime di piena libertà a mio piacimento, riservandomi di conservare i miei quadri anche per lungo tempo”.

Nonostante le sue preoccupazioni, la doppia mostra veneziana del 1964 si è rivelata un grande successo, sia di pubblico che di critica. Cento quadri di Dubuffet, esempio di magistrale illusionismo, recita il titolo di un ampio “servizio particolare” apparso su La Stampa il giorno successivo all’inaugurazione. Ed è subito dichiarato il nuovo interesse per l’opera di Dubuffet, “artista francese cui oggi si guarda con tanto interesse”, testimoniato dalla grande mostra che “in modo esemplare documenta l’ultima fase dell’arte di Jean Dubuffet”. Gli elogi proseguono nell’articolo, affermando ch’egli è “una delle personalità più stimolanti ed affascinanti che in questo dopoguerra si siano affacciate alla ribalta dell’arte contemporanea”, ponendo in evidenza come sia “la prima volta che una mostra propone un così largo e immediato contatto tra produzione artistica e pubblico, usualmente limitato a qualche opera isolata”.

Particolare attenzione era stata suscitata dalla nuova serie L’Hourloupe, di cui in mostra erano esposte oltre cento opere, tra dipinti ad olio e vinilici, tempere e disegni. Dubuffet l’ha definito un ciclo “unitario”, a cui ha dato la denominazione di Hourloupe, che è un termine di sua invenzione privo di un preciso significato: l’assonanza con il termine tourlouper, ovvero “turlupinare”, sottolinea la volontà da parte dell’artista di una sottile turlupinatura, una sorta d’inganno di cui gli spettatori di queste opere sono vittime. E sono parte di quest’inganno anche gli stessi titoli delle opere che rimandano all’equivoco, all’errore, all’illusione, al sottile gioco tra essere e apparire. “Un gioco finissimo col quale queste figurazioni s’accampano nello spazio, aggredendolo, gremendolo come trama che s’insinua nell’ordito d’un grande arazzo, è dunque come se fosse condotto da una lievitante fantasia che ogni errore materiale riscatta, facendo anzi d’ogni forma equivoca, una misteriosa, possibile verità”, commenta l’articolo citato. Dubuffet stesso affermava come spesso sia difficile dire “dove la verità finisce e dove incominci l’errore. L’importante è non barare”.

Intento di Dubuffet era anche permettere allo spettatore di trarre una vera lettura di quella narrazione attraverso le immagini e gli elementi grafici all’interno di esse: obiettivo sottolineato dal sottotitolo del ciclo de L’Hourloupe, “maieutica del segno”. Renato Barilli, nel catalogo della mostra del 1964, intende far comprendere come da una sorta di stilizzazione che Dubuffet compie su una folla di “figurette gesticolanti”, riesca a «incastonarle entro contorni preziosi, a trasporle in motivi ornamentali”. “È uno spettacolo del più alto interesse”, prosegue Barilli, “seguire l’artista mentre con una ‘biro’ o con una penna ‘Condor’ viene tracciando su un foglio il suo elegante lastricato cellulare”. Nelle opere del ciclo, nessun angolo è lasciato vuoto: è attraverso l’utilizzo dei tratteggi a più colori che l’artista è in grado di “fingere uno spazio a più dimensioni, giocando su ogni più ambigua resa del segno come del colore”. Da queste righe orizzontali, verticali e trasversali si vanno a creare piani, sottopiani e intersezioni, da cui scaturiscono personaggi, oggetti, dettagli di paesaggio che evidenziano la grande capacità inventiva e fantasiosa di Dubuffet. È incredibile come da semplici segni grafici e da colori primari, come il rosso mattone, l’azzurro e il giallo, si realizzino opere ammalianti, che catturano lo sguardo. Ne sono chiari esempî Site urbain, Époux en visite, Veglione d’ustensiles, Escalier VII, Le bateau II, Tasse de the VII, Cafetière VI, Site aux paysannes, Le village fantasque, dove sono messi in scena oggetti di uso quotidiano, personaggi, mezzi di trasporto e scenari di città che assumono un carattere giocoso e fantasioso. Appartiene allo stesso ciclo anche la monumentale scultura Tour aux récits.

L’esposizione del 2019 si concludeva presentando il terzo e ultimo ciclo di opere realizzate da Jean Dubuffet: si tratta di Mires, dipinti totalmente differenti sia da Texturologies e Matériologies che da L’Hourloupe. Questo ciclo testimonia ancora una volta la grande capacità dell’artista di seguire un pensiero e uno stile completamente nuovo. Ed è sorprendente se si pensa che Mires è stato ideato e realizzato quando l’artista aveva già superato la soglia degli ottant’anni. La serie infatti è stata protagonista della mostra ufficiale tenuta dal 10 giugno al 15 settembre 1984 all’interno del Padiglione della Francia alla Biennale di Venezia: era la prima volta che il Padiglione francese dedicava una mostra a un solo artista. Aspramente criticata all’epoca del suo celebre rifiuto, ora l’artista rappresentava ufficialmente la Francia alla Biennale del 1984. La circostanza è stata criticata da alcuni e celebrata da altri, ma in realtà la decisione di partecipare alla Biennale veneziana evidenzia ulteriormente la libertà dell’artista. Come liberi sono i trentaquattro dipinti inediti presentati in quell’anno: Palazzo Franchetti ne espone ora oltre venti.

Mire G 137 (Kowloon), Mire G 48 (Kowloon), Mire G 198 (Boléro), Mire G 189 (Boléro) e tutti gli altri dipinti appartenenti al ciclo Mires esprimono la sua nuova visione del mondo, ch’egli rende esplicita in una lettera indirizzata a Monsieur Gaiano: “molte poche persone potranno approvare (e concepire) questo momento in cui cessano d’esistere non soltanto l’oggetto o la figura definibili ma anche l’intero concetto e l’intera sovrastruttura umanistica. Tutto ciò che crediamo di percepire e che consideriamo realtà mi sembrava illusorio, tutte le parole (e i concetti che esse definiscono) m’apparivano inutili. Mi sarà domandato cosa vengano a fare alla Biennale di Venezia – santuario di celebrazioni umanistiche – delle pitture che nascono da vedute allo stesso modo negazioniste”. In queste opere, “l’occhio si perde in una giungla di linee e di tratti istintivi”, come si legge in un articolo pubblicato su CNAC Magazine. Quelle su fondo giallo sono denominate Kowloon, mentre quelle su fondo bianco Boleros. Diffondono grande libertà, giovinezza e freschezza, grazie ai loro colori vivaci, che però non rappresentano alcunché di conosciuto. “Con il termine Mire si intende focalizzare lo sguardo su un punto qualunque in una struttura continua, dove l’intelletto non è ancora intervenuto”, ma “questi dipinti sono l’opposto dell’astrazione: raffigurano spettacoli continui che esprimono uno sguardo nuovo, portato nel mondo una volta dimenticato il repertorio delle cose definibili”, aveva dichiarato lo stesso Dubuffet.

Le tre serie più significative della produzione dell’artista erano accompagnate e commentate alla mostra del 2019 da articoli di giornali e riviste relativi alle inaugurazioni delle tre mostre veneziane del maestro, da fotografie che illustrano gli allestimenti di queste ultime e soprattutto dalle lettere che l’artista si era scambiato con l’editore Alfieri e con varî collezionisti. I due curatori avevano realizzato dunque sapientemente una mostra che racconta mostre, ripercorrendo l’evoluzione artistica di Dubuffet e il suo rapporto con la laguna partendo da documenti e scambi epistolari. Un esercizio molto producente per i visitatori. E adesso la domanda sorge spontanea: è stato questo il definitivo epilogo del tormentato rapporto tra Dubuffet e Venezia?

Questo articolo è stato pubblicato originariamente sul n. 3 della nostra rivista cartacea Finestre sull’Arte on paper, e viene ripubblicato oggi leggermente aggiornato.. Clicca qui per abbonarti.

L'autrice di questo articolo: Ilaria Baratta

Giornalista, è co-fondatrice di Finestre sull'Arte con Federico Giannini. È nata a Carrara nel 1987 e si è laureata a Pisa. È responsabile della redazione di Finestre sull'Arte.

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.