Jean Dubuffets Beziehung zur Stadt Venedig könnte man in einem den sozialen Medien angemessenen Jargon als “komplizierte Beziehung” bezeichnen; eine Art Hassliebe, die mit einer heftigen Ablehnung begann, mit einer Idylle fortgesetzt wurde und vor einigen Jahren in einer Rückblende in einem neugotischen Rahmen wieder auftauchte, als siebzig Jahre nach dieser ersten Ablehnung, die in einer Reihe von Briefwechseln endete, der künstlerische Gründer von Art Brut zum Protagonisten (es war 2019) einer reizvollen Ausstellung gemacht wurde, die im Palazzo Franchetti, dem alten Palazzo Franchetti, im schönsten und elegantesten Gebäude der Stadt eingerichtet wurde.Jahre nach dieser ersten Absage, die in einer Reihe von Briefwechseln endete, wurde der Künstler und Gründer von Art Brut zum Protagonisten (es war 2019) einer reizvollen Ausstellung im Palazzo Franchetti, einem antiken Gebäude, von dessen Polyphoren aus man, wenn man die monumentale Treppe im Inneren hinuntergeht, einen außergewöhnlichen Blick auf den Canal Grande genießen kann.

In einem Brief vom 11. November 1949 an den venezianischen Verleger Bruno Alfieri bedankt sich Dubuffet für dessen Einladung, eine Ausstellung in Venedig zu organisieren, und schreibt: Es wäre besser, für eine Ausstellung meiner Werke in Venedig eine Zeit zu wählen, in der weder die Biennale noch Retrospektiven kultureller Schulen, noch Kunstkritiker, noch Persönlichkeiten des Museums für moderne Kunst in der Stadt sind“. Der Biennale von Venedig steht Dubuffet sehr kritisch gegenüber: ”Ein Regattaclub ist schon lebendiger und attraktiver als eine Gemäldegalerie“, und ”ein Umstand, der eine Gemäldeausstellung mit Bedeutung aufladen würde, wäre etwas ganz anderes als die Biennale". All die Kunst, mit der sich die Kunstkritiker, die Museen und ihre Bediensteten, die Bilderhändler und ihre Stammkunden beschäftigen, hält Dubuffet für falsche Kunst, für die falsche Währung der Kunst. In einer entschiedenen Rebellion erklärt der Künstler, wie wenig er sich darum schert, dieselben Orte aufzusuchen, an denen die Protagonisten der falschen Kunst verkehren, und mit ihnen auszustellen, da er sich künstlerisch weit von ihnen entfernt fühlt.

Und weiter mit seinen rebellischen, aber immer noch aktuellen Vorhersagen: “Es wird geschehen, dass Venedig, das mehr als jede andere Stadt von bestimmten Mobilisierungen der falschen Kunst berauscht ist, eines Tages einen solchen Sättigungsgrad erreichen wird, dass es wütend den entgegengesetzten Weg einschlagen und sich von all dieser Falschheit abwenden wird”, und fügt hinzu "Die gesunden Elemente dieser Stadt werden dann den Dogenpalast und die Seufzerbrücke und all diese abscheulichen pseudokünstlerischen Antiquitäten in Brand setzen und all die schwachsinnigen Touristen aus der Stadt werfen all diese schwachsinnigen Touristen, die Kongresse veranstalten, aus der Stadt werfen, und sie werden die Mitglieder der Pen-Clubs an den Eisen der Gondeln aufhängen, und dann wird die Zeit für mich gekommen sein, eine Ausstellung zu machen, in dieser Stadt, die endlich wieder zu ernsthaften Anliegen zurückkehrt, die meiner Gemälde würdig sind“. Mit ”Mobilisierung der falschen Kunst" spielt der Künstler auf die Ausstellungen von Picasso und anderen französischen Künstlern auf der 24. Biennale 1948 an. Seine Position wird in einem Artikel mit dem Titel He Wants to Set the Doge’s Palace on Fire (Er will den Dogenpalast in Brand setzen), der in einer unabhängigen Wochenzeitschrift erschien, deutlich: “Jean Dubuffet hat seit einigen Jahren allen ’offiziellen’ Malern, d. h. Picasso, Braque, Matisse usw., an allen Fronten der Kunst den Krieg erklärt. Er erklärt feierlich, dass er sie erstens für ihre Prosopopöie und den Werberummel, der jede ihrer Gesten begleitet, hasst und zweitens dafür, dass sie die moderne Kunst mit einer Reihe von ästhetischen Theorien und geradezu verachtenswerten Haltungen verschmutzt haben. Vom ästhetischen Standpunkt aus sind sie nichts wert, absolut nichts. Ihre gesamte Malerei ist falsch, weil sie auf Begriffen wie ”Form“, ”Inhalt“, ”Harmonie“ usw. beruht, die antiquiert und völlig falsch sind. Die ”offiziellen“ Maler gehen so weit, dass sie ein Gemälde verformen, nur um formalen Anforderungen zu genügen oder aus reinem Geschmack, um Details expressionistisch hervorzuheben. Aber unter der Farbschicht befindet sich nichts, nur Lüge und Falschheit”. Im weiteren Verlauf des Artikels wird erläutert, wie der Künstler das formale Problem, das seine Zeitgenossen bewegt, lösen würde, nämlich durch die Schaffung “einer Erlösungsbewegung gegen den formalistischen ästhetischen Kanon, der uns erstickt, kehren wir ein für alle Mal zur ’rohen’ Kunst, zur ’art brut’ zurück, reißen wir unseren ganzen ranzigen, bürgerlichen kulturellen Überbau vollständig nieder. Das Ergebnis von Dubuffets ’Theorien’ ist eine Malerei, die vage an prähistorische Graffiti, Negerkunst, kindliche Kreidezeichnungen an der Hauswand erinnert [...]. Aber in diesen Zeichnungen, in diesen Temperafarben zirkuliert eine frische und echte Luft. Die Komposition ist zumindest frei von jeglicher Beeinträchtigung des Rhythmus, der Kohärenz und des Gleichgewichts”.

“Le temps est venu d’un art sérieux”, erklärte der Künstler selbst in einem Brief vom März 1950, der noch an Bruno Alfieri gerichtet war: “Bald wird die so nutzlose Kunst unserer Väter niemanden mehr interessieren und man wird von der Kunst viel mehr verlangen als das, was sie von ihr verlangt haben”.

All dieses dokumentarische Material vermittelt eine klare Vorstellung von Dubuffets rebellischem und revolutionärem Charakter: Es war damals sicher nicht üblich, einen Künstler zu treffen, der sich gegen den Kreis der Biennale auflehnte, geschweige denn einen Künstler, der öffentlich den Wunsch äußerte, die Symbole der Stadt Venedig brennen zu sehen, was zu dem Brandbild des Dogenpalastes und der Seufzerbrücke in Flammen führte, um endlich die ernsthafte Kunst triumphieren zu sehen, die echte Kunst im Gegensatz zur unechten Kunst.

Die beiden Kuratoren der Ausstellung 2019, Sophie Webel und Frédéric Jaeger, haben die rebellische Kunst Dubuffets siebzig Jahre nach dem ersten kategorischen Nein wieder in die Lagunenstadt geholt, denn so sehr hat sich die Situation heute nicht geändert: Venedig ist nach wie vor Gastgeber des weltlichsten und internationalsten Kunstereignisses Italiens, während Dubuffets Werke die Geschichte einer künstlerischen Laufbahn erzählen, die von Gleichgültigkeit gegenüber dem Ruhm und einer fast völligen Ablehnung von allem, was als weltlich und konformistisch bezeichnet werden könnte, geprägt ist. Trotz der verschiedenen Entwicklungen in seinem Schaffen wurde sein Werk immer als provokativ angesehen.

Jean Dubuffet, Autor der Definition der “Art Brut”, mit der die Werke derjenigen bezeichnet werden sollten, die weder kulturellen Institutionen noch künstlerischen Gruppen oder Bewegungen angehörten, war davon überzeugt, dass das Kunstwerk spontan sein musste, um erfinderisch zu sein, weit entfernt von kulturellen Stereotypen und frei von jeglicher Professionalität. Dieser Begriff taucht zum ersten Mal 1945 auf, als der Künstler seine ersten Reisen in die Schweiz und nach Frankreich unternimmt, um sich auf die Suche nach marginalen Kunstwerken zu begeben, die er vor allem in psychiatrischen Kliniken kennenlernt; Zwei Jahre später gründete und organisierte er die Compagnie de l’Art Brut, der unter anderem André Breton, Jean Paulhan, Charles Ratton, Henri-Pierre Roché, Michel Tapié und Edmond Bomsel angehörten. Im Jahr 1949 veröffentlichte er im Ausstellungskatalog einer Gruppenausstellung der Art Brut in der Galerie René Drouin den Text L’Art Brut préféré aux arts culturels, in dem er den Begriff der Art Brut definierte: “Werke, die von Menschen ausgeführt werden, die frei von künstlerischen Kulturen sind, wo die Nachahmung, anders als bei den Intellektuellen, nur eine kleine Rolle spielt oder nicht vorhanden ist, so dass ihre Autoren alles (Themen, Wahl der Materialien, Umsetzungswerkzeuge, Rhythmen, Schreibweisen usw.) aus ihrem Herzen schöpfen und nicht aus den Klischees der klassischen Kunst oder der Modekunst. Wir werden Zeuge eines reinen, rohen künstlerischen Vorgangs, der in jeder Phase von seinem Autor neu erfunden wird und ausschließlich auf seinen eigenen Impulsen beruht. Eine Kunst, deren einzige Erfindungsfunktion die des Manifests ist”.

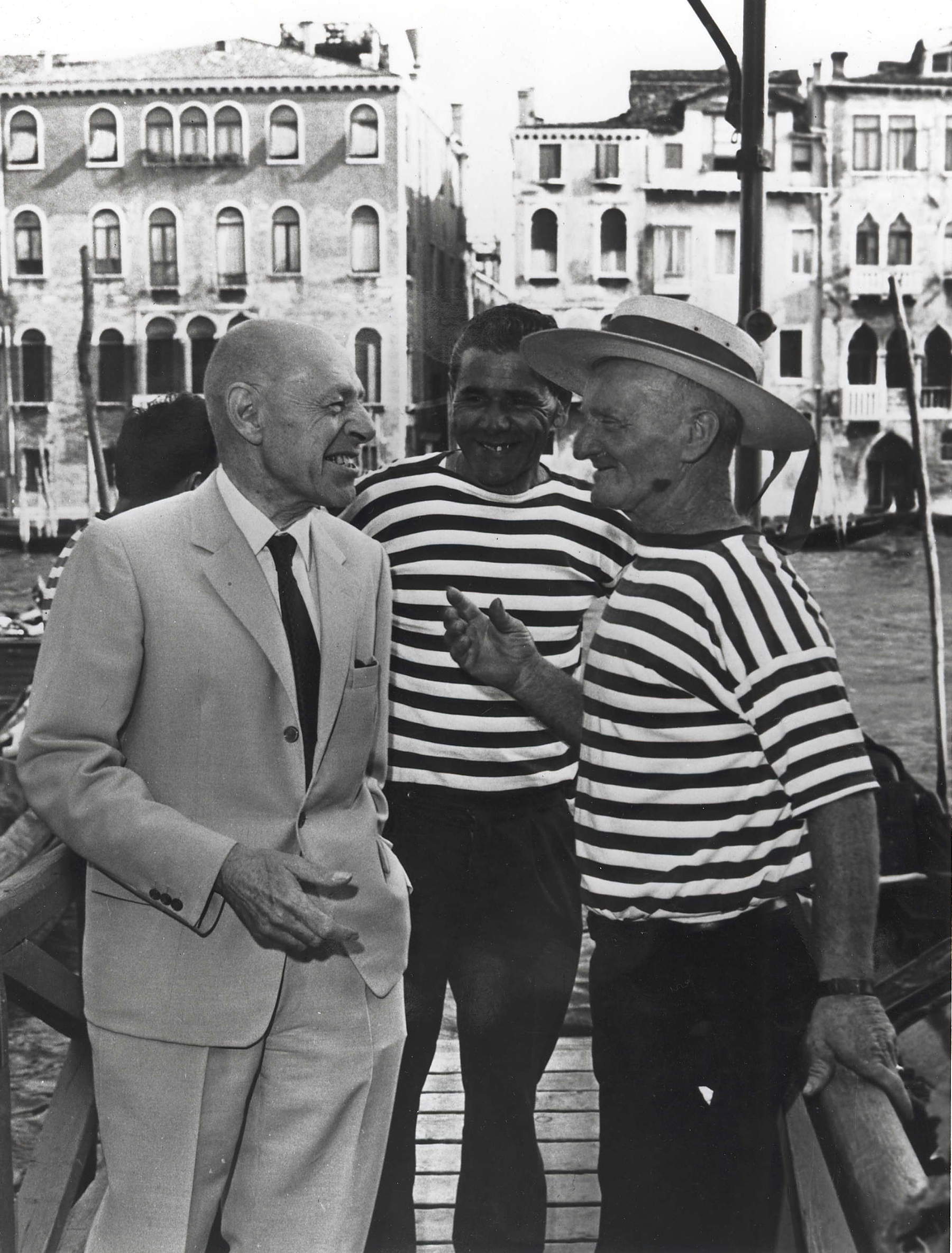

Die Ausstellung im Palazzo Franchetti sollte den Besuchern nicht nur die Beziehung des Künstlers zu Venedig vermitteln, sondern auch die Erinnerung an seine wichtigsten Serien, die sich alle stark voneinander unterscheiden: Durch den von den beiden Kuratoren klar umrissenen Ausstellungsparcours konnte das Publikum die grundlegenden Etappen seiner künstlerischen Entwicklung nachvollziehen. Die Ausstellung begann mit Werken aus der Serie Sols et terrains, die zwischen 1956 und 1960 entstanden sind und denen die Matériologies und Texturologies zugeordnet werden können: Es handelt sich um Werke mit erdigen und tragischen Tönen, die die unendlichen Wirkungen der Materie reflektieren sollen. Sie beziehen sich auf die topografischen Elemente der Welt, wie Erde, Wasser, Himmel und Sterne, dank des besonderen Effekts, der sie künstlich zu reproduzieren scheint. Durch ihre metallischen Schwarz-, Grau- und Silbertöne scheint man in seinen Werken Stücke der Erde oder Sterne und Wasseroberflächen zu sehen, die durch eine Linse betrachtet werden; die Natur wird also durch Illusion oder Künstlichkeit dargestellt. Die Wiedergabe der Natur, insbesondere in den Texturologien, entsteht durch die Visualisierung von materiellen und immateriellen Texturen mittels lithografischer Abdrücke. Diese umfangreichen Serien von Lithografien werden als Phénomènes bezeichnet, da sie den materiellen Aspekt der phänomenalen Wirklichkeiten sichtbar machen. Beispiele in der Ausstellung sind Texturologie XXXV (prune et lilas) oder Nuancements au sol (Texturologie XLIII), beide von 1958, oder das aufwendige Théâtre du sol von 1959. Der Begriff Phénomènes wurde auch als Titel für Jean Dubuffets Ausstellung Les Phénomènes gewählt, die vom 5. Juli bis 1. September 1964 im Palazzo Grassi in Venedig stattfand. Es handelte sich um eine von zwei Ausstellungen, die fast gleichzeitig in dem venezianischen Museum stattfanden, während die Biennale ebenfalls im Gange war: Der Künstler versäumte es nicht, darauf hinzuweisen, dass seine Doppelausstellung einen Kontrapunkt zur Biennale darstellte. Eine weitere Ausstellung, die das triumphale Paar vervollständigte, war Jean Dubuffets L’Hourloupe, die vom 15. Juni bis zum 13. September 1964 im Theater des Palazzo Grassi zu sehen war.

Die anfängliche Ablehnung Ende der 1940er Jahre hatte sich trotz seiner ständigen Haltung gegenüber der Biennale in einen Konsens verwandelt: Die Ausstellung von 1964 war in der Tat ein Meilenstein in den Beziehungen zwischen Dubuffet und Venedig, denn zum ersten Mal wurden seine Werke in der Lagunenstadt mit einer monumentalen doppelten Einzelausstellung präsentiert. “Ich genieße es, meine unveröffentlichten Werke einmal in Venedig und nicht in Paris zu präsentieren”, hatte der Künstler erklärt, aber es gab auch viele Zweifel.

In einem Brief vom Dezember 1963 an das Sammlerehepaar Ralph Colin teilt er mit, dass er seit zwei Monaten sehr eifrig an großen Gemälden arbeitet: “Es handelt sich um Gemälde des neuen und ungesehenen Stils, der mich seit anderthalb Jahren (seit der Ausstellung ’Paris-Circus’ in der Galerie Cordier im Juni ’62) beschäftigt. All diese neuen Werke, die seit anderthalb Jahren fertiggestellt sind, sind bis jetzt in meinen Händen geblieben; nur wenige Menschen haben sie gesehen und nichts ist aus meinem Atelier herausgekommen. Sie werden im nächsten Sommer in Venedig in einer großen Ausstellung im Palazzo Grassi (der von Paolo Marinotti geleitet wird) zu sehen sein. Es macht mir Spaß, meine unveröffentlichten Werke einmal in Venedig und nicht in Paris zu präsentieren. Es ist jedoch nicht sicher, dass diese neuen Bilder von der Öffentlichkeit verstanden werden; ich fürchte eher, dass sie es nicht werden. Diese neuen Werke bringen die Dinge auf eine Ebene, auf die das Publikum, wie ich glaube, noch nicht vollständig vorbereitet ist, und es besteht die große Gefahr, dass es vor ihnen flieht oder sie ablehnt. Dennoch geben mir diese Werke große Befriedigung”.

An den Sammler und Galeristen Sidney Janis gewandt, den er zur Eröffnung seiner Ausstellung im Palazzo Grassi am 15. Juni 1964 einlud, schrieb er im April desselben Jahres: “Seit zwei Jahren arbeite ich an Gemälden mit einem unvorhergesehenen und noch nie dagewesenen Stil und Geist, den ich sehr schätze [...]. Sie sind großformatig. Ich bin gespannt, wie sie von der Öffentlichkeit aufgenommen werden. Sie führen die Kunst auf eine sehr riskante und schwierige Ebene, bei der die Gefahr besteht, dass sie missverstanden wird. Genau das wird passieren. Es wird eine noch nie dagewesene Präsentation sein, denn keines dieser Gemälde in diesem Stil hat je mein Atelier verlassen. Ich musste sie alle vor mir haben und ich wollte sie auch alle zusammen und nicht verstreut zeigen. Diese Entscheidung (und auch der Wunsch, viel weniger Bilder zu verkaufen und mehr zu behalten) war der Auslöser für mein Gespräch mit Cordier, von dem Sie wahrscheinlich schon gehört haben. Die Formel des Exklusivvertriebs, die ich mit ihm vereinbart hatte und die einige Jahre lang funktionierte, war sehr lästig. Ich beabsichtige nun, eine Regelung zu treffen, die mir völlige Freiheit einräumt, wobei ich mir das Recht vorbehalte, meine Bilder noch lange zu behalten”.

Trotz seiner Bedenken wird die Doppelausstellung in Venedig 1964 ein großer Erfolg, sowohl beim Publikum als auch bei den Kritikern. Hundert Gemälde von Dubuffet, ein Beispiel für meisterhaften Illusionismus, war der Titel eines ausführlichen “Sonderberichts”, der am Tag nach der Eröffnung in La Stampa erschien. Darin wurde sofort das neue Interesse am Werk Dubuffets verkündet, “ein französischer Künstler, der heute mit großem Interesse betrachtet wird”, wie die große Ausstellung beweist, die “auf beispielhafte Weise die letzte Phase der Kunst von Jean Dubuffet dokumentiert”. Er sei “eine der anregendsten und faszinierendsten Persönlichkeiten, die in der Nachkriegszeit an die Spitze der zeitgenössischen Kunst getreten sind”, heißt es in dem Artikel weiter, und es wird hervorgehoben, dass es “das erste Mal ist, dass eine Ausstellung einen so breiten und unmittelbaren Kontakt zwischen der künstlerischen Produktion und dem Publikum vorschlägt, der normalerweise auf einige wenige Werke beschränkt ist”.

Besondere Aufmerksamkeit erregte die neue Serie L’Hourloupe, von der mehr als hundert Werke, darunter Öl- und Lackgemälde, Tempera und Zeichnungen, zu sehen waren. Dubuffet nannte sie einen “einheitlichen” Zyklus, dem er den Namen Hourloupe gab, einen Begriff, den er selbst erfunden hat und der keine genaue Bedeutung hat: Die Assonanz mit dem Begriff tourlouper oder “to turlupinate” unterstreicht den Wunsch des Künstlers nach einer subtilen Täuschung, einer Art Täuschung, der die Betrachter dieser Werke zum Opfer fallen. Und Teil dieser Täuschung sind auch die Titel der Werke selbst, die auf Missverständnis, Irrtum, Illusion, das subtile Spiel zwischen Sein und Schein verweisen. “Ein sehr subtiles Spiel, mit dem sich diese Figurationen im Raum einnisten, ihn angreifen, ihn ausfüllen wie ein Schuss, der sich in die Kette eines großen Wandteppichs einschleicht, ist es also, als würde es von einer säuernden Phantasie geleitet, die jeden materiellen Fehler einlöst und jede zweideutige Form in eine geheimnisvolle, mögliche Wahrheit verwandelt”, heißt es in dem zitierten Artikel. Dubuffet selbst sagte, es sei oft schwierig zu sagen, “wo die Wahrheit aufhört und der Irrtum beginnt. Das Wichtigste ist, nicht zu mogeln”.

Dubuffets Absicht war es auch, dem Betrachter die Möglichkeit zu geben, eine wahre Lesart dieser Erzählung durch die Bilder und die darin enthaltenen grafischen Elemente zu finden: ein Ziel, das durch den Untertitel des Zyklus L’Hourloupe, “Maieutik des Zeichens”, unterstrichen wird. Renato Barilli beschreibt im Katalog der Ausstellung von 1964, wie es Dubuffet gelingt, durch eine Art Stilisierung, die er an einer Menge von “gestikulierenden Figuren” vornimmt, diese “in kostbare Konturen zu setzen, sie in ornamentale Motive zu verwandeln”. “Es ist ein höchst interessantes Schauspiel”, fährt Barilli fort, “dem Künstler zu folgen, während er mit einem Kugelschreiber oder einem Condor-Stift auf einem Blatt Papier sein elegantes Zellpflaster nachzeichnet”. In den Werken des Zyklus bleibt keine Ecke leer: Durch die Verwendung von mehrfarbigen Schraffuren ist der Künstler in der Lage, “einen mehrdimensionalen Raum vorzutäuschen, indem er mit der mehrdeutigen Wiedergabe von Zeichen und Farben spielt”. Aus diesen horizontalen, vertikalen und transversalen Linien entstehen Ebenen, Unterebenen und Überschneidungen, aus denen Figuren, Gegenstände und Landschaftsdetails hervorgehen, die Dubuffets große Erfindungsgabe und Vorstellungskraft unterstreichen. Es ist unglaublich, wie aus einfachen grafischen Zeichen und Primärfarben wie Ziegelrot, Blau und Gelb fesselnde Werke entstehen können, die das Auge anziehen. Deutliche Beispiele dafür sind Site urbain, Époux en visite, Veglione d’ustensiles, Escalier VII, Le bateau II, Tasse de the VII, Cafetière VI, Site aux paysannes, Le village fantasque, in denen alltägliche Gegenstände, Figuren, Verkehrsmittel und Stadtszenen einen spielerischen und fantasievollen Charakter annehmen. Die monumentale Skulptur Tour aux récits gehört ebenfalls zu diesem Zyklus.

Zum Abschluss der Ausstellung 2019 wird der dritte und letzte Werkzyklus von Jean Dubuffet präsentiert: Es handelt sich um Mires, Gemälde, die sich sowohl von Texturologies und Matériologies als auch von L’Hourloupe völlig unterscheiden. Dieser Zyklus zeugt einmal mehr von der großen Fähigkeit des Künstlers, einen völlig neuen Gedanken und Stil zu verfolgen. Und es ist erstaunlich, wenn man bedenkt, dass Mires erdacht und realisiert wurde, als der Künstler bereits in seinen Achtzigern war. Die Serie war der Protagonist der offiziellen Ausstellung, die vom 10. Juni bis zum 15. September 1984 im französischen Pavillon auf der Biennale von Venedig stattfand: Es war das erste Mal, dass der französische Pavillon einem einzigen Künstler eine Ausstellung widmete. Die Künstlerin, die nach ihrer berühmten Ablehnung heftig kritisiert wurde, vertrat Frankreich nun offiziell auf der Biennale 1984. Dieser Umstand wurde von den einen kritisiert und von den anderen gefeiert, aber in Wirklichkeit unterstreicht die Entscheidung, an der Biennale von Venedig teilzunehmen, die Freiheit der Künstlerin. Ebenso frei sind die vierunddreißig unveröffentlichten Gemälde, die in jenem Jahr präsentiert wurden: Der Palazzo Franchetti stellt nun mehr als zwanzig davon aus.

Mire G 137 (Kowloon), Mire G 48 (Kowloon), Mire G 198 (Boléro), Mire G 189 (Boléro) und alle anderen Gemälde des Mires-Zyklus sind Ausdruck seiner neuen Weltsicht, die er in einem Brief an Monsieur Gaiano zum Ausdruck bringt: “Nur sehr wenige Menschen werden in der Lage sein, diesen Moment zu billigen (und zu begreifen), in dem nicht nur das definierbare Objekt oder die Figur aufhört zu existieren, sondern auch das gesamte Konzept und der gesamte humanistische Überbau. Alles, was wir glauben, wahrzunehmen und als Realität zu betrachten, erschien mir illusorisch, alle Worte (und die Begriffe, die sie definieren) schienen nutzlos. Ich musste mich fragen, was sie auf der Biennale von Venedig - einem Heiligtum der humanistischen Feiern - mit Gemälden zu suchen hatten, die von ähnlich negationistischen Ansichten ausgingen”. In diesen Werken “verliert sich das Auge in einem Dschungel von Linien und instinktiven Strichen”, wie es in einem Artikel im CNAC Magazine heißt . Die Bilder auf gelbem Grund heißen Kowloon, die auf weißem Grund Boleros. Dank ihrer leuchtenden Farben strahlen sie große Freiheit, Jugendlichkeit und Frische aus. "Der Begriff Mire soll den Blick auf einen beliebigen Punkt in einer kontinuierlichen Struktur lenken, in die der Intellekt noch nicht eingegriffen hat“, aber ”diese Bilder sind das Gegenteil von Abstraktion: sie stellen kontinuierliche Spektakel dar, die einen neuen Blick ausdrücken, der in die Welt gebracht wird, sobald das Repertoire der definierbaren Dinge vergessen ist", hatte Dubuffet selbst erklärt.

Die drei bedeutendsten Serien des Künstlers wurden in der Ausstellung 2019 von Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln begleitet und kommentiert, die sich auf die Eröffnungen der drei venezianischen Ausstellungen des Meisters bezogen, von Fotografien, die das Layout dieser Ausstellungen illustrierten, und vor allem von den Briefen, die der Künstler mit dem Verleger Alfieri und verschiedenen Sammlern ausgetauscht hatte. Die beiden Kuratoren haben also mit viel Geschick eine Ausstellung geschaffen, die Ausstellungen erzählt und Dubuffets künstlerische Entwicklung und seine Beziehung zur Lagune anhand von Dokumenten und Korrespondenz nachzeichnet. Eine sehr ergiebige Übung für die Besucher. Und nun stellt sich die Frage: War dies der endgültige Epilog von Dubuffets gequälter Beziehung zu Venedig?

Dieser Artikel wurde ursprünglich in Nr. 3 unserer gedruckten Zeitschrift Finestre sull’Arte auf Papierveröffentlicht und wird heute in leicht aktualisierter Form wiederveröffentlicht. Klicken Sie hier, um ihn zu abonnieren.

Der Autor dieses Artikels: Ilaria Baratta

Giornalista, è co-fondatrice di Finestre sull'Arte con Federico Giannini. È nata a Carrara nel 1987 e si è laureata a Pisa. È responsabile della redazione di Finestre sull'Arte.

Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.