Des cris, de la terreur et du sang. Le 21 janvier 1793, avec l’exécution de Louis XVI (Versailles, 1754 - Paris, 1793), huit siècles de monarchie française ont été interrompus en un jour. La Révolution française avait fait de Paris le théâtre d’une violence quotidienne et d’exécutions publiques spectaculaires, tandis que le culte de la guillotine imprégnait la vie civile. Dans ce climat d’horreur et de tension, la basilique de Saint-Denis, nécropole royale depuis l’époque mérovingienne puis agrandie par l’abbé Suger à partir du XIIe siècle, devient la cible de la fureur révolutionnaire : les tombeaux, manifestations millénaires de la monarchie, vont être ouverts, violés et dépouillés de tous les symboles du pouvoir.

La profanation des tombes royales est en fait l’aboutissement d’un processus qui a commencé avant même la chute de la monarchie. Dès le 10 août 1792, jour de l’assaut des Tuileries, l’abbaye de Saint-Denis avait été frappée par des actes d’iconoclasme: En mars de la même année, les grands portraits du comte de Toulouse, du duc de Penthièvre, de la duchesse d’Orléans et du prince de Lamballe, œuvres offertes par Penthièvre lui-même, avaient été détruits, ainsi que les portraits de Louis XV et de la reine. Quelques jours après l’abolition de la monarchie, les armes héraldiques sont également ciselées car elles portent des fleurs de lys et des couronnes, emblèmes devenus intolérables dans une France qui proclame la fin de la dynastie. L’Assemblée décrète également la fonte duplomb, du bronze et dedivers métaux des tombes pour en faire des canons, instruments de la nouvelle guerre révolutionnaire. En septembre 1792, les administrateurs du département de Paris récupèrent alors les clés de la crypte, vraisemblablement pour dresser l’inventaire des cercueils, et le 23 septembre, avec la proclamation officielle de la République, la statue de Louis XV est également démontée, geste emblématique d’une fracture désormais irréversible.

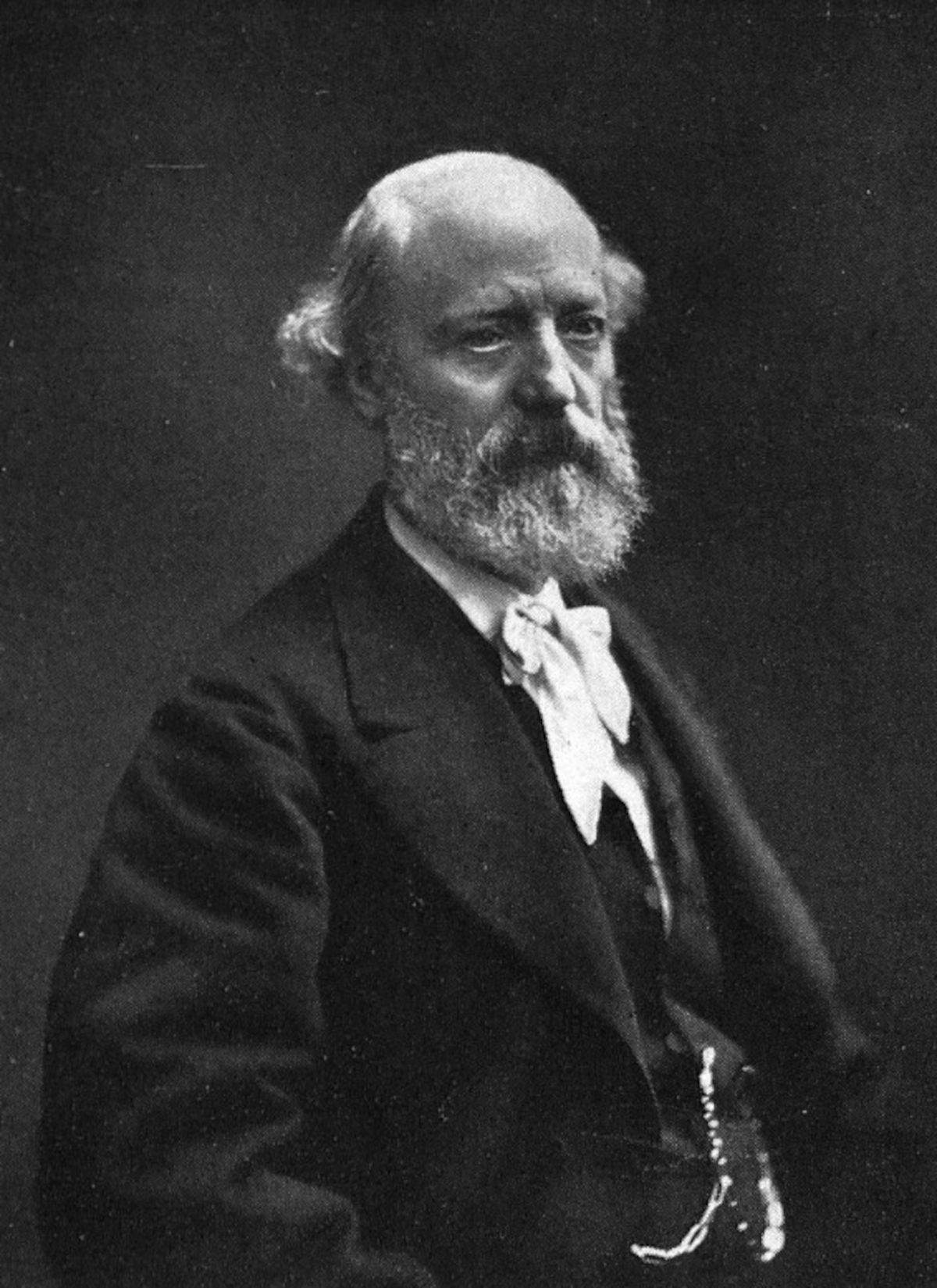

Le 1er août 1793, à l’occasion du premier anniversaire de la chute du royaume, la Convention nationale décrète la destruction des monuments sépulcraux. La proposition, soutenue par Bertrand Barère de Vieuzac (Tarbes, 1755 - 1841), homme politique et révolutionnaire français, membre de la Convention (le parlement révolutionnaire), ne prévoit pas d’alternative : il faut abattre les monuments de Saint-Denis le 10 août, car sous l’Ancien Régime, même les tombeaux ont appris à flatter les souverains. L’ostentation du pouvoir, selon Barère (nous le savons grâce au texte Le mythe de saint Denis, entre Renaissance et Révolution de l’historien moderniste français Jean-Marie Le Gall), continuait à transparaître même dans les demeures de la mort, et les rois défunts semblaient encore se targuer d’une grandeur disparue. En effet, dès le 2 août, la municipalité de Saint-Denis avait ordonné la destruction des effigies conservées à l’intérieur de l’abbaye.

La démolition systématique des symboles royaux donne ainsi corps à une véritable damnatio memoriae, c’est-à-dire à la sanction de l’exclusion définitive des souverains du repos aux côtés de leurs ancêtres. Le 6 août, des soldats coiffés de bonnets rouges, des ouvriers armés de marteaux et de leviers et une foule de curieux se pressent donc dans la basilique pour assister aux événements. Parmi eux, un témoin oculaire a laissé un témoignage de ce qui se passait. Son nom ? Selon les descriptions de Max Billard dansLesTombeaux des Rois sous la terreur, il s’agit deDom Druon, un ancien religieux de l’abbaye de Saint-Denis. Un homme prudent et silencieux qui a suivi les travaux de profanation, notant tout méticuleusement. C’est à lui que l’on doit le récit de l’ouverture et de la violation des tombes royales (on sait aussi que Druon n’a pas quitté les lieux avant la fin des travaux de profanation).

Les premiers coups de marteau ont résonné dans la tombe du fondateur de l’abbaye, le roi franc Dagobert Ier ( 600 - 638), qui a été inhumé dans l’église le 16 janvier 638. Le monument ogival du roi, placé à côté de l’épître, occupait une place de choix. Les révolutionnaires ont démoli la statue couchée du souverain, épargnant les figures debout de Nantechilde et de Clovis II. Le relief à trois ordres illustrant la vision de Dagobert Ier par un saint ermite, considéré comme utile à l’histoire de l’art et à l’esprit humain de l’époque, fut également conservé. Le sarcophage reste fermé et son ouverture est reportée aux journées d’octobre. Les soldats révolutionnaires s’intéressent alors aux tombes de Clovis II et de Charles Martel. Dans ce cas, les statues ne sont pas détruites, elles sont simplement retirées de leur socle. En effet, les sarcophages ne contenaient que quelques ossements presque méconnaissables et un peu de cendres, vestiges de la longue inhumation.

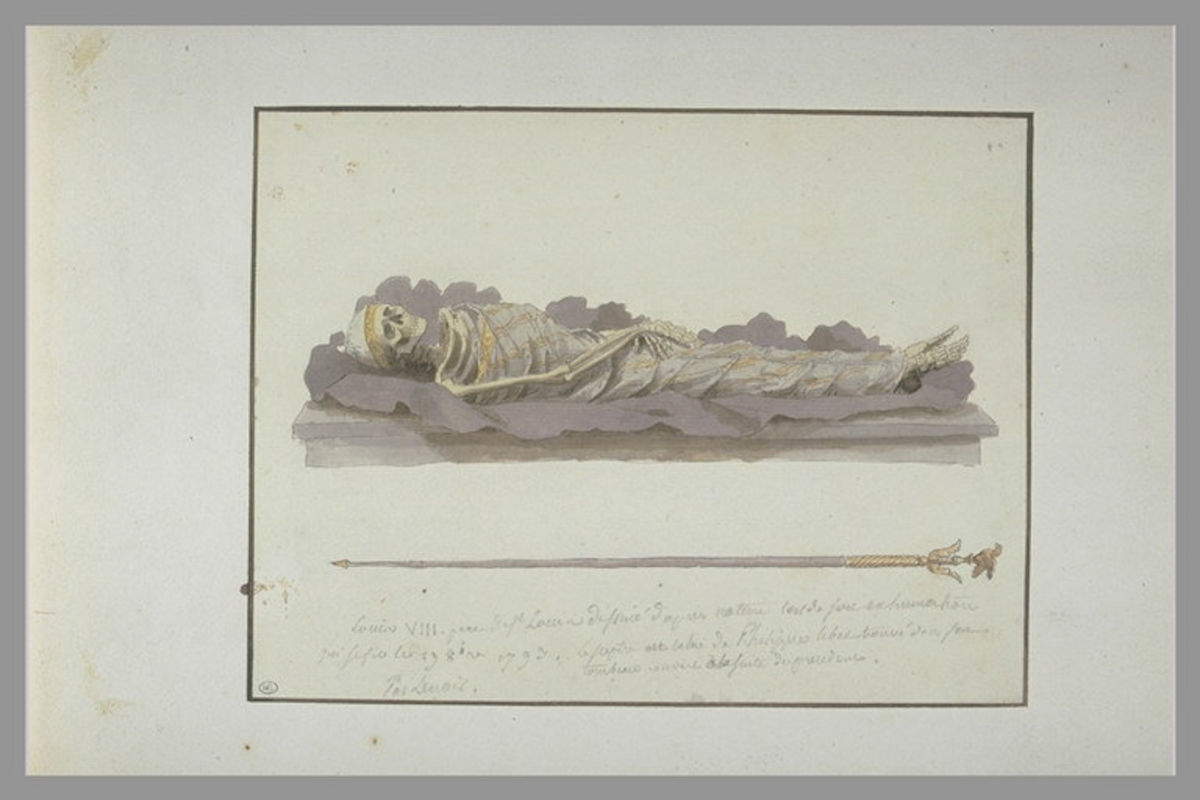

En revanche, la statue de Pépin le Bref, fils de Charles Martel, a été relevée : dans le sarcophage de pierre (brute et grossière, comme le rapporte Billard), il y avait des cendres et quelques fils d’or, vestiges de vêtements funéraires usés. Ce fut ensuite le tour des tombes de Berthe, épouse de Pippin, du frère de Charlemagne, Charlemagne Ier, d’Ermentrude, de Louis III et de son frère Charlemagne, d’Hugues le Grand, d’Hugues Capet, d’Henri Ier, de Louis VI le Grand, de son fils Philippe et de Constance de Castille. Tous contenaient de petits sarcophages d’environ un mètre de long, recouverts de dalles et remplis uniquement d’ossements. La destruction et la réouverture des tombes des Mérovingiens et des Carolingiens n’avaient pas marqué les esprits à Saint-Denis. Certes, ces souverains apparaissaient comme des figures légendaires, mais ils étaient bien loin de l’époque de la révolution. Les souverains de cette monarchie, avec leurs effigies sculptées en posture de prière et les yeux fermés, reposaient dans des tombeaux qui ne contenaient que peu de vestiges, et en les ouvrant, les révolutionnaires n’avaient pas trouvé grand-chose.

Mais les journées d’octobre sont bien plus choquantes : les événements ont en effet gravé sur les tombes des Bourbons des dates impossibles à effacer. Le samedi 12 octobre 1793, les mêmes ouvriers qui avaient travaillé dans les chapelles supérieures de la basilique apparaissent accompagnés d’un commissaire, vêtus d’un habit noir et d’un chapeau à cocarde tricolore, et descendent dans la galerie souterraine pour atteindre le tombeau des Bourbons. Cette galerie, longue de seize mètres et large de six, accueillait les dépouilles d’Henri IV (Pau, 1553 - Paris, 1610) et de ses descendants, déposés les uns après les autres à partir de 1610.

Comme le rapporte Billard, pénétrer dans “l’empire du néant, où triomphent la mort et la fugacité de la gloire humaine” n’était pas si facile. Trois dalles dans la nef, à côté des tombeaux de Philippe III de France et d’Isabelle d’Aragon, fermaient l’accès, complètement muré du côté de la crypte. L’accès supérieur, trop étroit et peu pratique pour les opérations envisagées, obligea les révolutionnaires à pratiquer une nouvelle ouverture. En effet, ils ont travaillé entre deux colonnes carolingiennes jusqu’à ce que, après des heures de démolition, ils parviennent à créer une brèche et à s’introduire dans l’enceinte funéraire. Dès lors, le spectacle qui s’offre à eux suscite inévitablement un sentiment de malaise. Cinquante-quatre cercueils en chêne, recouverts de velours ou de moiré (une sorte de soie) avec des croix en tissu argenté, étaient posés sur des supports métalliques. Dans cette salle reposent les dépouilles de Louis XIII (dit Louis le Juste), Louis XIV (Saint-Germain-en-Laye, 1638 - Versailles, 1715) et Anne d’Autriche.

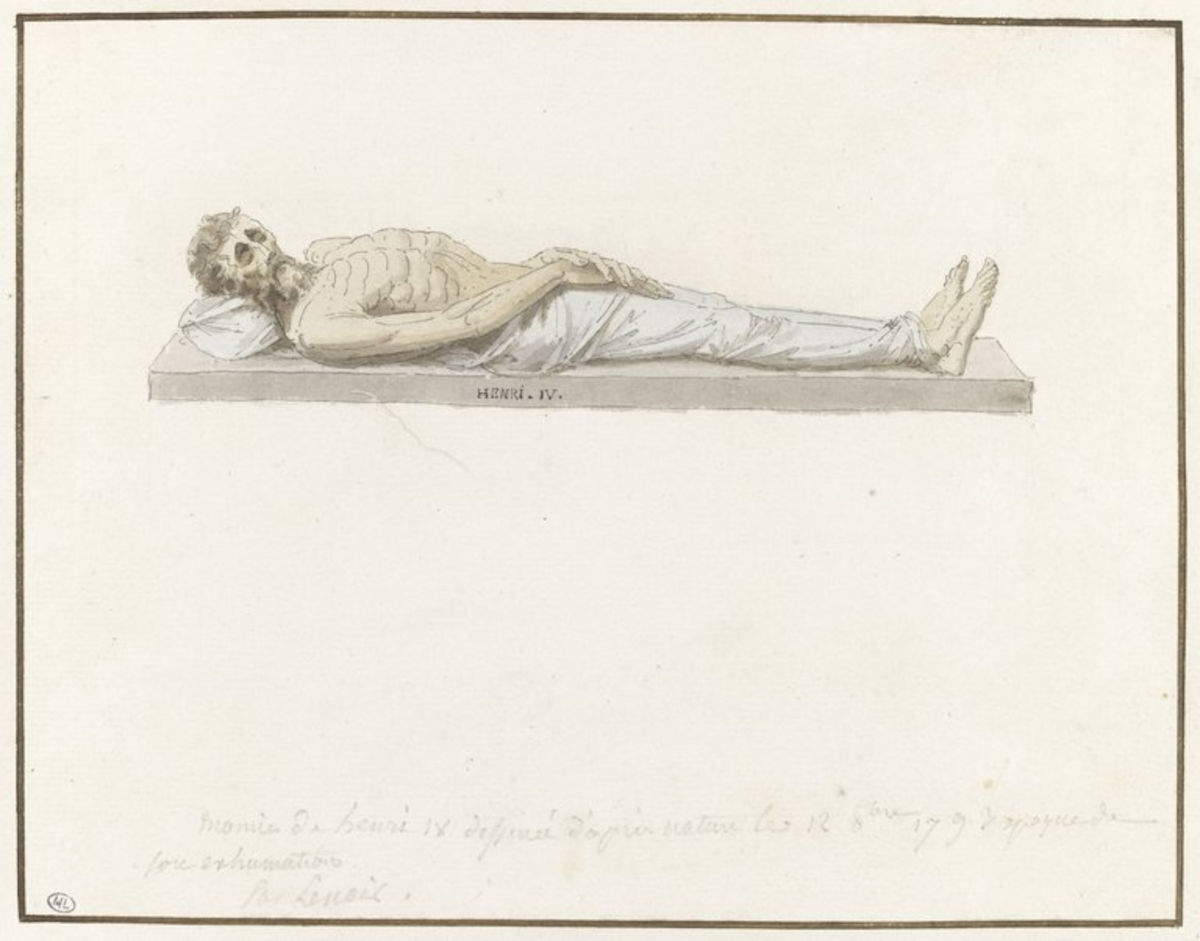

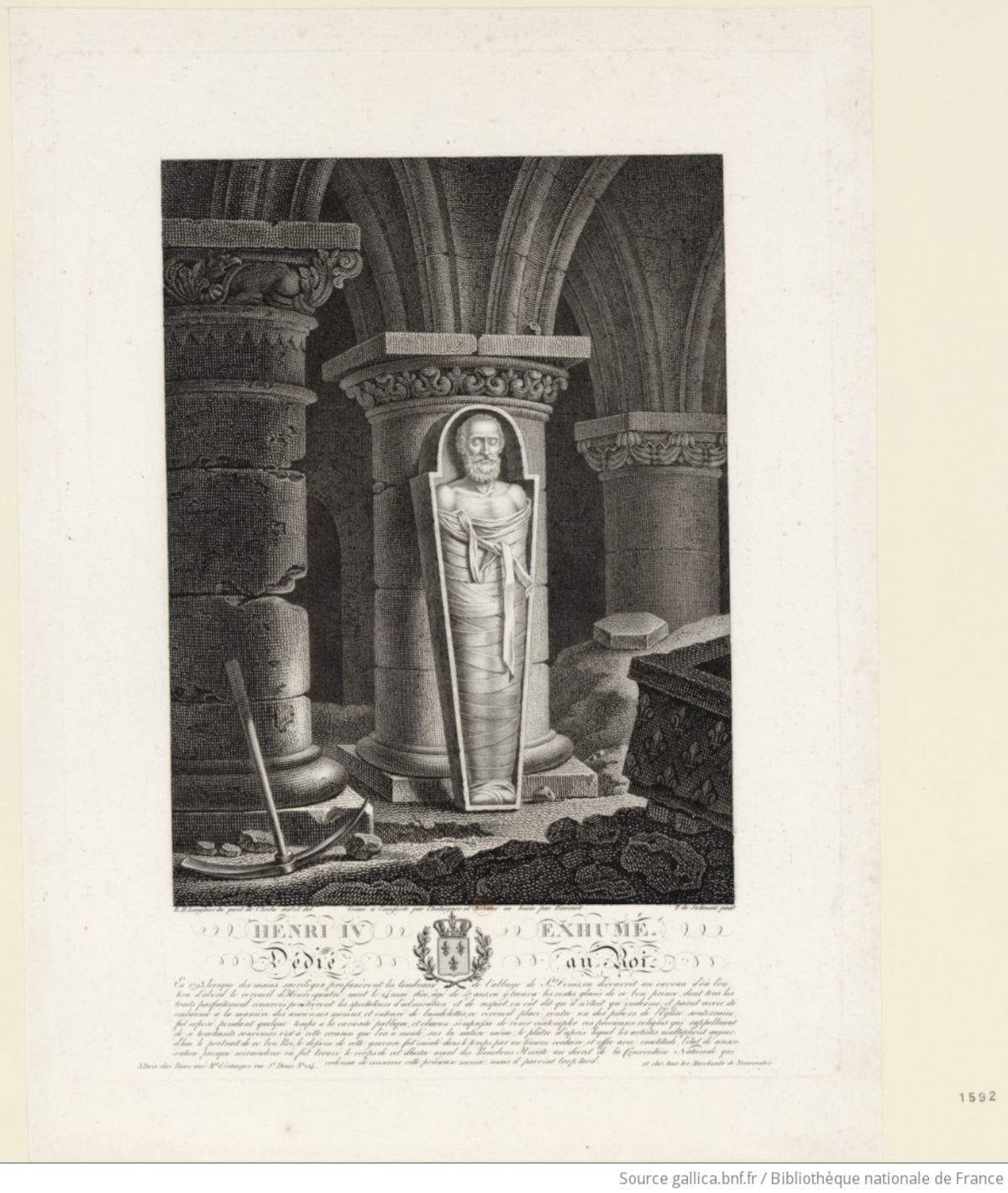

Les opérations commencent par le cercueil d’Henri IV, mort le 14 mai 1610 à l’âge de 57 ans. Le premier cercueil est détruit à coups de marteau ; plus tard (probablement à l’aide de burins), le sarcophage métallique est également ouvert. À l’intérieur, le linceul semblait encore intact et lorsque le tissu a été soulevé, le corps du souverain, étonnamment bien conservé, est apparu. Son profil reconnaissable et son allure chevaleresque ne laissaient aucun doute sur son identité. Le cadavre a été placé debout contre un pilier au pied de la crypte, où il est resté exposé jusqu’au lundi 14 octobre, à la vue de tous ceux qui le désiraient. Billard rapporte également un autre détail.

Pendant l’exposition, un soldat, sans doute poussé par la ferveur patriotique, s’est approché, a coupé une longue mèche de sa barbe encore intacte et, l’appliquant sur sa lèvre supérieure, a proclamé : “Moi aussi, je suis un soldat français. Désormais, je ne connaîtrai plus d’autre tache. Désormais, je suis sûr de vaincre les ennemis de la France, et j’avance vers la victoire”. D’autres gestes symboliques et violents ne manquent pas. Selon les écrits de Druon et Billard, une femme frappe le visage du roi d’une gifle, faisant tomber son corps à terre. Un homme a au contraire extrait deux dents du cadavre, un autre a arraché une manche de chemise, puis l’a agitée dans la basilique. Un artiste décida plutôt d’imprimer le visage du roi dans un moulage : le masque funéraire, réalisé cent quatre-vingt-trois ans après sa mort, est parvenu jusqu’à nous et est aujourd’hui conservé dans plusieurs musées, dont le musée Carnavalet et la Bibliothèque Sainte-Geneviève, tous deux à Paris.

Deux jours plus tard, le 15 octobre précisément, le corps est déposé sur une couche de chaux vive dans une grande fosse creusée dans le cimetière du Valois. Dans l’après-midi, vers trois heures, des ouvriers procèdent à l’ouverture du cercueil de Louis XIII. Le cadavre présente davantage de signes de détérioration, mais les traits restent identifiables notamment grâce à la fine moustache noire frisée aux extrémités. Immédiatement après, c’est au tour de Louis XIV, le Roi-Soleil, dont on se souvient comme de “ce Louis si connu pour l’obéissance des nations”. Sous le linceul, son visage apparaît noirci et “noir comme de l’encre”, mais il conserve une expression sévère et majestueuse. Il est donc clair que toute tentative de sauvegarde symbolique de la monarchie a été vaine : les corps ont été jetés dans la fosse commune et Louis XIV a été déposé sur le corps de Marie de Médicis. Les dépouilles d’Anne d’Autriche, de Marie-Thérèse et du Dauphin Louis, fils du Roi-Soleil, sont en revanche réduites à ce que les chroniques de Druon qualifient de “putréfaction liquide”.

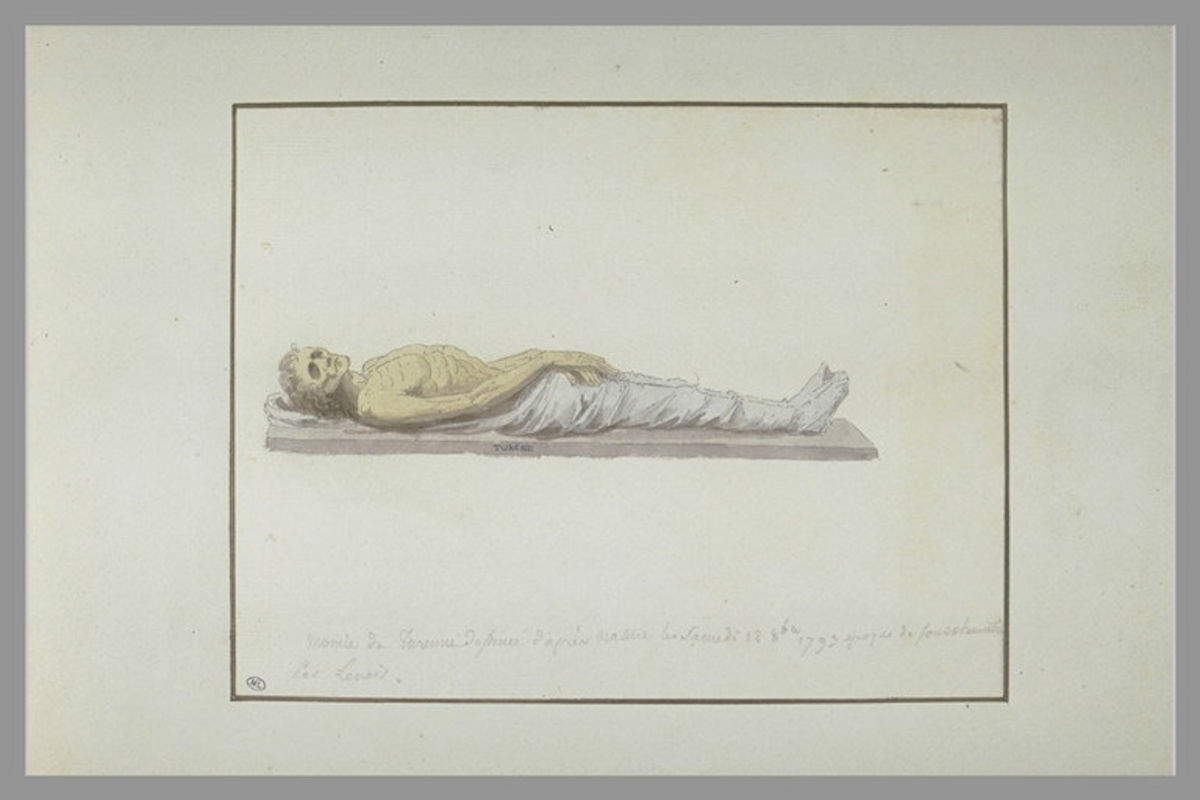

Le 15 octobre au matin, des hommes ouvrent les cercueils de Maria Leszczyńska (épouse de Louis XV), de Maria Anne Christine Victoria de Bavière, épouse du Grand Dauphin, et de dix-neuf autres princes et princesses de la dynastie des Bourbons. Toutes les dépouilles ont été transférées dans la fosse commune. D’après les récits des écrivains, nous savons également que sous chaque cercueil se trouvait une boîte métallique en forme de cœur contenant le cœur et les viscères du défunt, ornée d’un cœur d’argent couronné : les emblèmes furent également retirés et transportés à la mairie, tandis que les vases et les cercueils furent entassés dans un coin du cimetière. L’ensemble de l’opération offrait un spectacle particulièrement répugnant. Comme nous l’avons déjà mentionné, la plupart des corps étaient en état de décomposition avancée et dégageaient des vapeurs nauséabondes. Que faire alors pour tenter d’atténuer les odeurs ? On brûlait du vinaigre et de la poudre à canon, ce qui n’a pas empêché de nombreux ouvriers de tomber fiévreux (sans conséquences graves toutefois).

Hubert Robert (Paris, 1733 - 1808), artiste déjà actif dans les années de la Révolution, a documenté la profanation des tombes royales avec la peinture à l’huile La brèche de la crypte du roi dans la basilique de Saint-Denis en octobre 1793. Le catalogue de la vente posthume de son atelier en 1809 en apporte une preuve concrète : deux esquisses figurent dans le registre avec pour sujet la démolition des caveaux de Saint-Denis. L’œuvre connue aujourd’hui, la seule qui subsiste de Robert, selon les reconstitutions, est l’ancienne chapelle souterraine de la Vierge érigée au IXe siècle par l’abbé Hilduin et transformée en crypte des Bourbons en 1683.

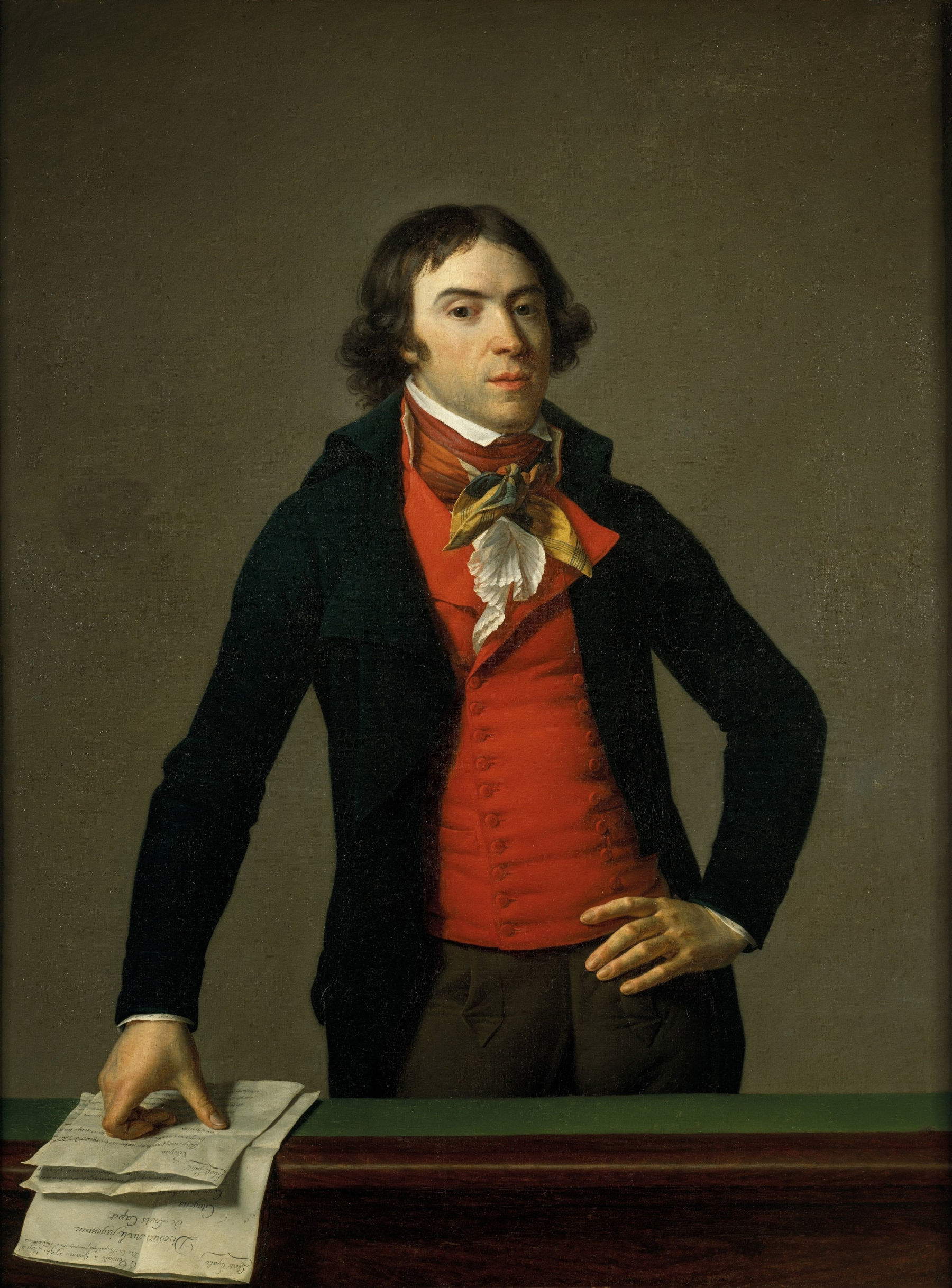

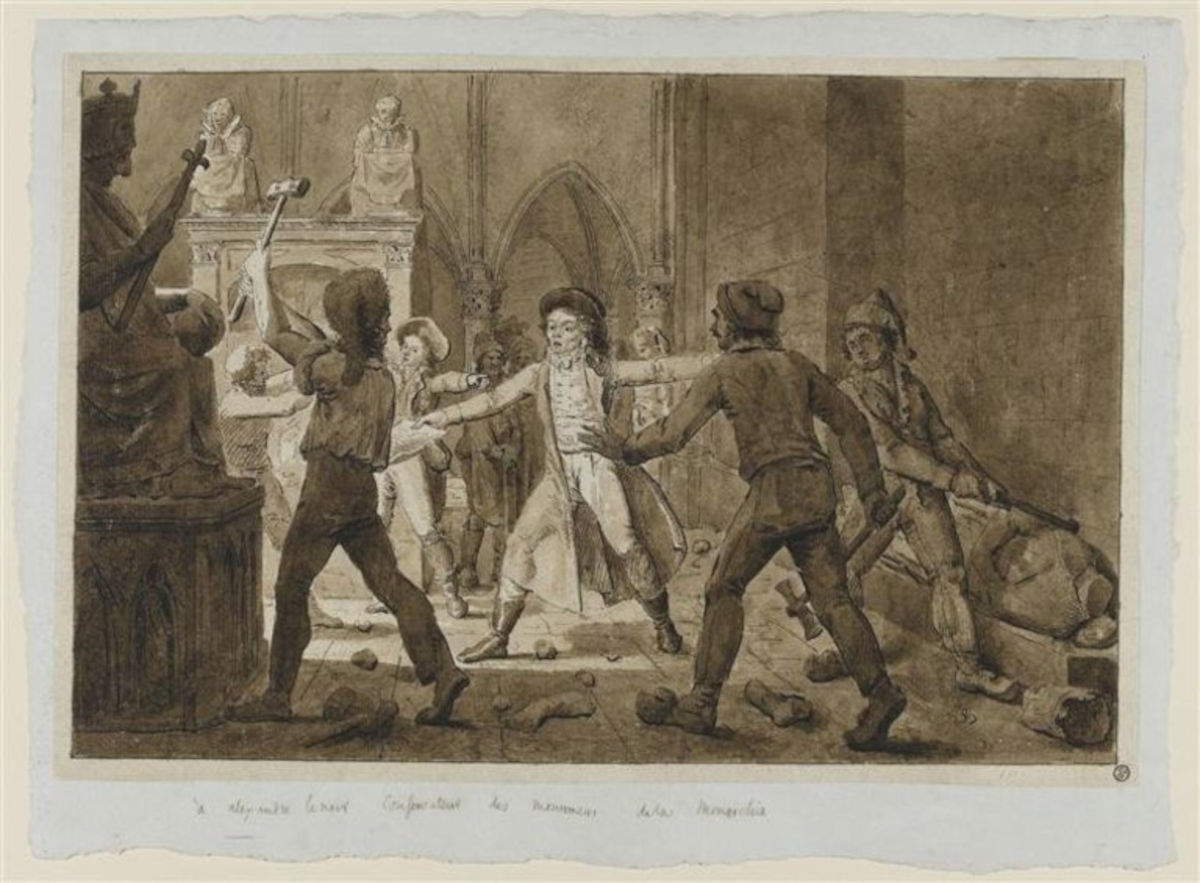

À la documentation artistique de Robert s’est ajouté le témoignage direct d’Alexandre Lenoir (Paris, 1762 - 1839), directeur du musée des Monuments français, qui a assisté au pillage des tombes de la basilique. Lenoir s’est résolument opposé au vandalisme révolutionnaire, comme le montre le dessin Alexandre Lenoir s’est opposé à la destruction du mausolée de Louis XII à Saint-Denis, effectuée en octobre 1793 par Pierre Joseph Lafontaine. Grâce à ses interventions, Lenoir réussit à sauver plusieurs statues et autres objets d’art et à les transférer au Couvent des Petits-Augustins, qui devint le Musée des Monuments Français en 1795 (fermé en 1816). Parmi les œuvres récupérées par Lenoir figurent les monuments funéraires de Louis XII et d’Anne de Bretagne. Leur conservation est attestée par une peinture à l’huile (d’un artiste anonyme), datée entre 1810 et 1820, qui représente le mausolée à l’intérieur de la salle du XVe siècle du musée. Par la suite, les monuments ont été restaurés et réinstallés dans la basilique de Saint-Denis, retrouvant en partie la mémoire des sépultures royales violées pendant la Révolution.

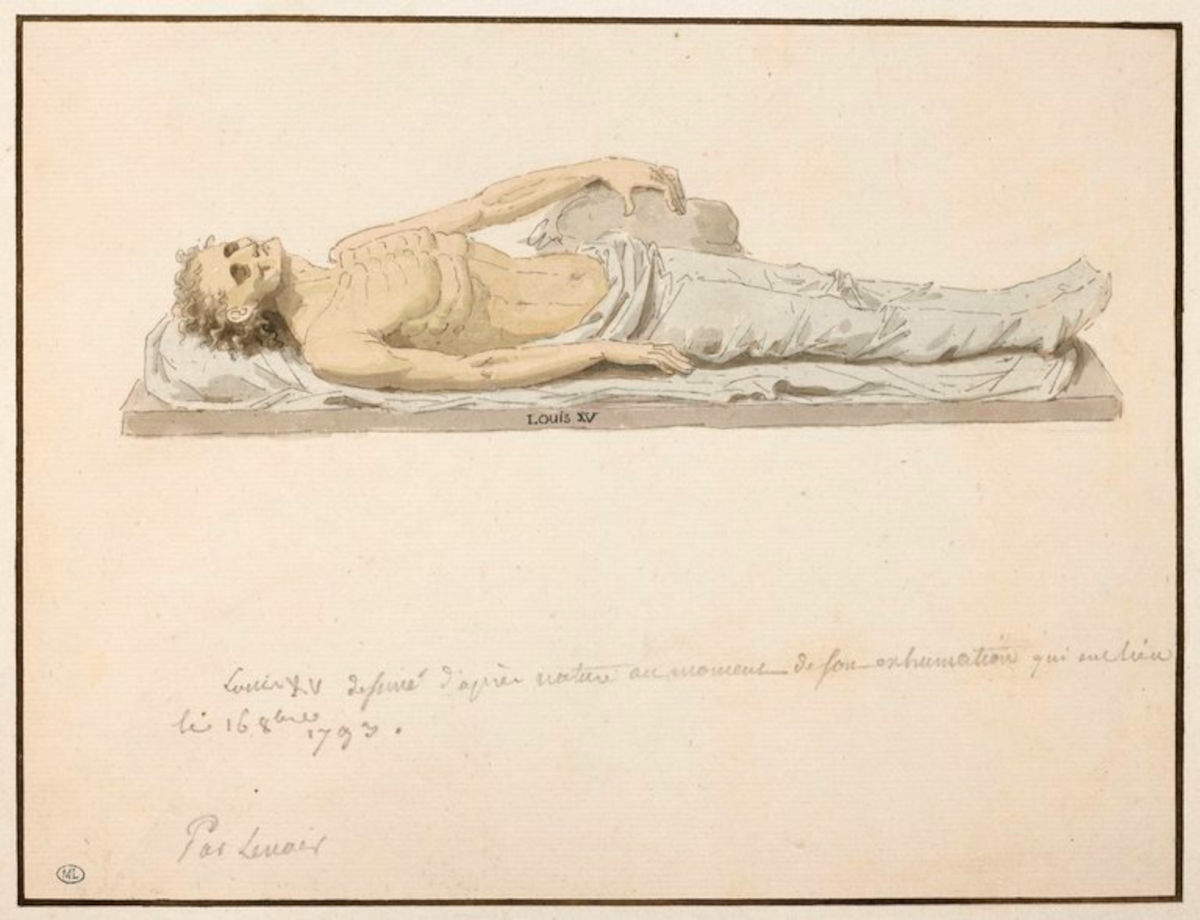

Le 16 octobre 1793, tandis qu’à Paris la reine Marie-Antoinette (Vienne, 1755 - Paris, 1793) se dirige vers la guillotine, à Saint-Denis les commissaires révolutionnaires poursuivent leur profanation. À l’aube, les cercueils d’Henriette de France, fille d’Henri IV de France, d’Henriette d’Angleterre et de Philippe d’Orléans, frère de Louis XIV, sont ouverts, ainsi que ceux de vingt autres membres de la dynastie. À onze heures du matin, le cercueil de Louis XV est déplacé, placé au pied d’une niche dominée par une statue de la Vierge. Le sarcophage métallique est transporté au cimetière et n’est ouvert qu’à ce moment-là. Le premier coup de ciseau, rapporte Billard, libère un jet de miasme si violent que les assistants sont contraints de reculer tandis que le corps, plongé dans un liquide issu de la dissolution du sel marin utilisé pour la conservation, apparaît étonnamment intact. La peau est encore claire et le nez violacé. En fait, Louis XV n’a pas été embaumé comme le veut la tradition. Quoi qu’il en soit, une fois les couvertures enlevées, la décomposition se manifeste dans toute sa gravité.

Comme le rapporte Druon, l’odeur était si insupportable que l’on eut à nouveau recours à la poudre et aux coups de feu pour tenter de purifier l’air vicié. Finalement, le corps est placé dans la fosse commune, posé sur de la chaux vive et recouvert de terre. La sépulture est donc laissée ouverte pour accueillir les cadavres des jours suivants. Pendant ce temps, à l’intérieur de la basilique, les sarcophages eux-mêmes deviennent la cible de la fureur révolutionnaire. Encombrants et difficiles à empiler, ils sont destinés à être fondus. Une fonderie improvisée est donc installée dans la cour, où les sarcophages funéraires sont réduits à l’état de métal brut, prêt à être réutilisé. On sait aussi que le travail s’est déroulé dans des conditions inhumaines. Les émanations des corps en décomposition saturent l’air et rendent la vie au sous-sol insupportable. Pour se défendre, les révolutionnaires ont eu recours à des remèdes précaires. Outre la poudre à canon et l’aspersion de vinaigre sur le sol, les hommes portaient sur le visage des mouchoirs imbibés de substances aromatiques. À la fin du mois d’octobre, le sépulcre royal de Saint-Denis n’est plus qu’un champ de ruines : l’édifice, privé de sa fonction, reste exposé aux intempéries pendant des années et connaît les usages les plus divers. Il servit également d’entrepôt pour les farines et les grains.

C’est ensuite Napoléon, au début de l’Empire, qui décide de restaurer la basilique. Sur les conseils de l’homme politique Chateaubriand, il souhaite consacrer Saint-Denis comme une nouvelle nécropole dynastique, destinée aux empereurs, tout en rappelant la mémoire des anciens rois. Mais la Révolution avait déjà dispersé les restes des souverains : ce qui restait des sépultures antérieures à 1789 avait été jeté dans deux grandes fosses communes du cimetière nord de Saint-Denis et les corps ne reposaient plus sous leurs monuments funéraires. Parallèlement au sac de la basilique, le petit cimetière de la Madeleine devient, à partir d’octobre 1792, le lieu de sépulture des exécutés de la place de la Révolution, l’actuelle place de la Concorde. On estime qu’environ cinq cents corps y reposent, dont ceux d’Olympe de Gouges, Manon Roland, Madame du Barry, Charlotte Corday, Philippe Égalité et les vingt-et-un députés girondins. Le 21 janvier 1793, Louis XVI y est inhumé, exécuté à l’issue d’un procès mené par les députés de la Convention ; le 16 octobre de la même année, c’est au tour de Marie-Antoinette, condamnée par le Tribunal révolutionnaire. Toutes deux reposent dans des tombes individuelles, les corps enfermés dans des cercueils simples et recouverts de chaux vive.

A la Restauration, le cimetière de la Madeleine passe à Louis XVIII. Le 21 janvier 1815 est posée la première pierre de la Chapelle expiatoire, monument érigé à la mémoire des souverains guillotinés. Au même moment, les restes de Louis XVI et de Marie-Antoinette sont récupérés et transférés solennellement de la fosse du cimetière de la Madeleine à la basilique de Saint-Denis, rendant ainsi aux deux souverains martyrs la nécropole dynastique dont ils avaient été exclus par la Révolution. Les travaux, ralentis par les Cent-Jours et le retour de Napoléon, reprennent après Waterloo et sont réalisés par l’architecte Pierre Fontaine. Louis XVIII ordonne qu’aucune motte de terre, imprégnée du sang des victimes, ne soit enlevée. Les restes anciens sont donc recueillis dans des ossuaires.

Inaugurée en 1824 et achevée deux ans plus tard sous Charles X, la Chapelle expiatoire est un monument néoclassique à forte connotation romantique et politique. Elle est à la fois une condamnation du régicide et un signe de renaissance monarchique. En 1817, Louis XVIII ordonne d’ailleurs la récupération de tous les restes des souverains profanés, désormais mélangés dans les fosses communes de Saint-Denis, afin de les réinstaller dans un ossuaire créé dans la crypte, dans l’ancien caveau de Turenne. Après la révolution de juillet 1830, la chapelle expiatoire est menacée. En 1831, les décors de fleurs de lys sont enlevés au burin, mais trois ans plus tard, Louis Philippe de France décide de la conserver et n’y fait placer que deux grands groupes sculptés en marbre: L’Apothéose de Louis XVI par François-Joseph Bosio en 1834 et Marie-Antoinette soutenue par la religion par Antoine-Denis Chaudet Cortot en 1835. La chapelle expiatoire survit ainsi aux changements politiques, érigée en symbole religieux et mémoriel associant dévotion privée, mémoire dynastique et revendication contre-révolutionnaire.

Avec le retour de la monarchie des Bourbons et, plus tard, avec le début du Second Empire, la basilique de Saint-Denis connaît une nouvelle saison d’attention. L’édifice fait progressivement l’objet d’un programme de restauration qui trouve son guide le plus autorisé en la personne d’Eugène Viollet-le-Duc (Paris, 1814 - Lausanne, 1879), architecte et restaurateur de monuments sacrés. C’est en effet sous sa direction que de nombreuses tombes médiévales et Renaissance ont été restaurées et déplacées dans la nef et le chœur de la basilique, donnant ainsi un nouveau visage de sacralité et de mémoire à l’ensemble dynastique. La crypte a été enrichie de statues en pierre des empereurs carolingiens : en réalité, ces statues auraient été créées à l’époque de Napoléon Ier, en vue d’une chapelle impériale qui n’a jamais été achevée. Saint-Denis devient ainsi un lieu de stratification politique et religieuse. Parallèlement, le culte de Louis XVI et de Marie-Antoinette s’exprime dans de nouvelles œuvres sculpturales commandées sous la Restauration. Dès 1816, Louis XVIII avait commandé à Edme Gaulle et Pierre Petitot un groupe monumental, également en marbre, représentant les deux monarques agenouillés en prière. La sculpture encore présente aujourd’hui à Saint-Denis, achevée en 1830, montre Louis XVI et Marie-Antoinette réunis devant l’autel, symboles du martyre chrétien et politique.

La profanation des tombes royales de Saint-Denis est donc l’expression d’une volonté politique précise : détruire la mémoire pour effacer une idée du pouvoir fondée sur la continuité dynastique. Les actions commises, du démontage des mausolées à la fonte des métaux, de l’ouverture des cercueils à la dispersion des dépouilles, obéissent en effet à un langage qui veut traduire en actes concrets le principe de la souveraineté populaire. La basilique devient ainsi le théâtre d’une condamnation de la commémoration qui n’épargne rien, ni les corps, ni les images. Pourtant, Saint-Denis elle-même redevient un lieu de mémoire : les restaurations du XIXe siècle et le retour des dépouilles royales redonnent un sens au traumatisme révolutionnaire. La basilique de Saint-Denis reste à ce jour un monument qui, au-delà de sa beauté architecturale, demeure la preuve concrète de la frontière qui sépare l’éternité de l’éphémère.

L'auteur de cet article: Noemi Capoccia

Originaria di Lecce, classe 1995, ha conseguito la laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara nel 2021. Le sue passioni sono l'arte antica e l'archeologia. Dal 2024 lavora in Finestre sull'Arte.Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.