Schreie, Terror und Blut. Am 21. Januar 1793 wurden mit der Hinrichtung Ludwigs XVI. (Versailles, 1754 - Paris, 1793) acht Jahrhunderte französischer Monarchie an einem Tag beendet. Die Französische Revolution hatte Paris in einen Schauplatz täglicher Gewalt und spektakulärer öffentlicher Hinrichtungen verwandelt, während der Kult um die Guillotine das zivile Leben durchdrang. In diesem Klima des Schreckens und der Spannung wurde die Basilika Saint-Denis, die seit der Merowingerzeit als königliche Nekropole diente und ab dem 12. Jahrhundert von Abt Suger erweitert wurde, zur Zielscheibe des revolutionären Zorns: Die Gräber, tausendjährige Zeugnisse der Monarchie, sollten geöffnet, geschändet und aller Symbole der Macht beraubt werden.

Die Schändung der Königsgräber war der Höhepunkt eines Prozesses, der bereits vor dem Sturz der Monarchie begonnen hatte. Bereits am 10. August 1792, dem Tag desSturms auf die Tuilerien, wurde die Abtei Saint-Denis vom Ikonoklasmus heimgesucht: Im März desselben Jahres wurden die großen Porträts des Grafen von Toulouse, des Herzogs von Penthièvre, der Herzogin von Orléans und des Prinzen von Lamballe, Werke, die Penthièvre selbst gestiftet hatte, zusammen mit den Porträts von Ludwig XV. und der Königin zerstört. Wenige Tage nach der Abschaffung der Monarchie wurden auch die heraldischen Wappen beseitigt, da sie Lilien und Kronen enthielten, Embleme, die in einem Frankreich, das das Ende der Dynastie verkündete, untragbar geworden waren. Die Versammlung verfügte auch den Abguss vonBlei, Bronze undverschiedenen Metallen aus den Gräbern zur Herstellung von Kanonen, den Instrumenten des neuen Revolutionskriegs. Im September 1792 forderten die Verwalter des Departements Paris die Schlüssel zur Krypta zurück, wahrscheinlich um ein Inventar der Särge zu erstellen, und am 23. September, mit der offiziellen Ausrufung der Republik, wurde auch die Statue Ludwigs XV. demontiert, eine emblematische Geste eines Bruchs, der nun unumkehrbar war.

Am 1. August 1793, dem ersten Jahrestag des Sturzes des Königreichs, beschloss der Nationalkonvent die Zerstörung der Grabmäler. Der Vorschlag, der von Bertrand Barère de Vieuzac (Tarbes, 1755 - 1841), einem französischen Politiker und Revolutionär und Mitglied des Konvents (des revolutionären Parlaments), unterstützt wurde, ließ keine Alternative zu: Die Denkmäler von Saint-Denis mussten am 10. August abgerissen werden, denn unter dem alten Regime hatten sogar die Gräber gelernt, den Herrschern zu schmeicheln. Der Prunk der Macht, so Barère (wir wissen dies dank des Textes Le mythe de saint Denis, entre Renaissance et Révolution des französischen Historikers der Moderne Jean-Marie Le Gall), schimmerte selbst von den Sterbehäusern noch durch, und die verstorbenen Könige schienen sich noch einer verschwundenen Größe zu rühmen. Bereits am 2. August hatte die Gemeinde von Saint-Denis die Zerstörung der in der Abtei aufbewahrten Bildnisse angeordnet.

Mit der systematischen Zerstörung der königlichen Symbole wurde eine regelrechte damnatio memoriae vollzogen, d. h. der endgültige Ausschluss der Herrscher von der Ruhestätte ihrer Vorfahren sanktioniert. Am 6. August drängten sich daher Soldaten mit roten Mützen, mit Hämmern und Hebeln bewaffnete Arbeiter und eine Menge Schaulustiger in der Basilika, um die Ereignisse zu beobachten. Unter ihnen befand sich ein Augenzeuge, der ein Zeugnis des Geschehens hinterließ. Sein Name? Nach den Beschreibungen von Max Billard inLesTombeaux des Rois sous la terreur war erDom Druon, ein ehemaliger Ordensmann aus der Abtei von Saint-Denis. Ein vorsichtiger und schweigsamer Mann, der die Entweihungsarbeiten verfolgte und alles akribisch notierte. Ihm verdanken wir den Bericht über die Öffnung und Schändung der Königsgräber (wir wissen auch, dass Druon die Stätte nicht verließ, bis die Schändungsarbeiten abgeschlossen waren).

Die ersten Hammerschläge ertönten in der Gruft des Gründers der Abtei, des fränkischen Königs Dagobert I. ( 600 - 638), der am 16. Januar 638 in der Kirche beigesetzt wurde. Das spitzbogige Denkmal des Königs, das neben der Epistel aufgestellt war, nahm eine herausragende Stellung ein. Die Revolutionäre zerstörten die liegende Statue des Herrschers und verschonten stattdessen die stehenden Figuren von Nantechilde und Chlodwig II. Ebenfalls erhalten blieb das dreiteilige Relief, das die Vision eines Einsiedlerheiligen von Dagobert I. illustriert, die damals als nützlich für die Kunstgeschichte und den menschlichen Geist angesehen wurde. Der Sarkophag blieb verschlossen und seine Öffnung wurde bis zu den Oktobertagen verschoben . Die revolutionären Soldaten wandten sich dann den Gräbern von Chlodwig II. und Karl Martel zu. In diesem Fall wurden die Statuen nicht zerstört, sondern lediglich von ihren Sockeln entfernt. Die Sarkophage enthielten nur einige kaum erkennbare Knochenreste und ein wenig Asche, Überbleibsel der langen Bestattung.

Dagegen wurde die Statue von Pippin dem Kurzen, dem Sohn von Karl Martel, herausgehoben: In dem Steinsarkophag (grob und grob, wie Billard berichtet) befanden sich Asche und einige Goldfäden, Überreste der getragenen Grabgewänder. Es folgten die Gräber von Bertha, der Gemahlin von Pippin, Karls I. Bruder, Ermentrude, Ludwig III. und seinem Bruder Karl, Hugo dem Großen, Hugo Capet, Heinrich I., Ludwig VI. dem Großen, seinem Sohn Philipp und Konstanze von Kastilien. Alle enthielten kleine, etwa einen Meter lange Sarkophage, die mit Platten abgedeckt und nur mit Knochen gefüllt waren. Die Zerstörung und Wiedereröffnung der Gräber der Merowinger und Karolinger hatte in Saint-Denis keinen tiefen Eindruck hinterlassen. Diese Herrscher erschienen zwar als legendäre Gestalten, aber sie waren weit von der Zeit der Revolution entfernt. Die Herrscher jener Monarchie, deren Bildnisse in Gebetshaltung geschnitzt und deren Augen geschlossen waren, lagen in Gräbern, die nur wenige Überreste enthielten, und als die Revolutionäre sie öffneten, hatten sie nicht viel gefunden.

Weitaus schockierender waren jedoch die Tage des Oktobers; die Ereignisse hatten in der Tat auf den Gräbern der Bourbonen unauslöschliche Daten eingraviert. Am Samstag, dem 12. Oktober 1793, erschienen dieselben Arbeiter, die in den oberen Kapellen der Basilika gearbeitet hatten, in Begleitung eines Kommissars, der einen schwarzen Anzug und einen Hut mit einer Trikolore trug, und stiegen in die unterirdische Galerie hinab, um das Grab der Bourbonen zu erreichen. In der sechzehn Meter langen und sechs Meter breiten Galerie befinden sich die sterblichen Überreste von Heinrich IV. (Pau, 1553 - Paris, 1610) und seinen Nachkommen, die ab 1610 nacheinander beigesetzt wurden.

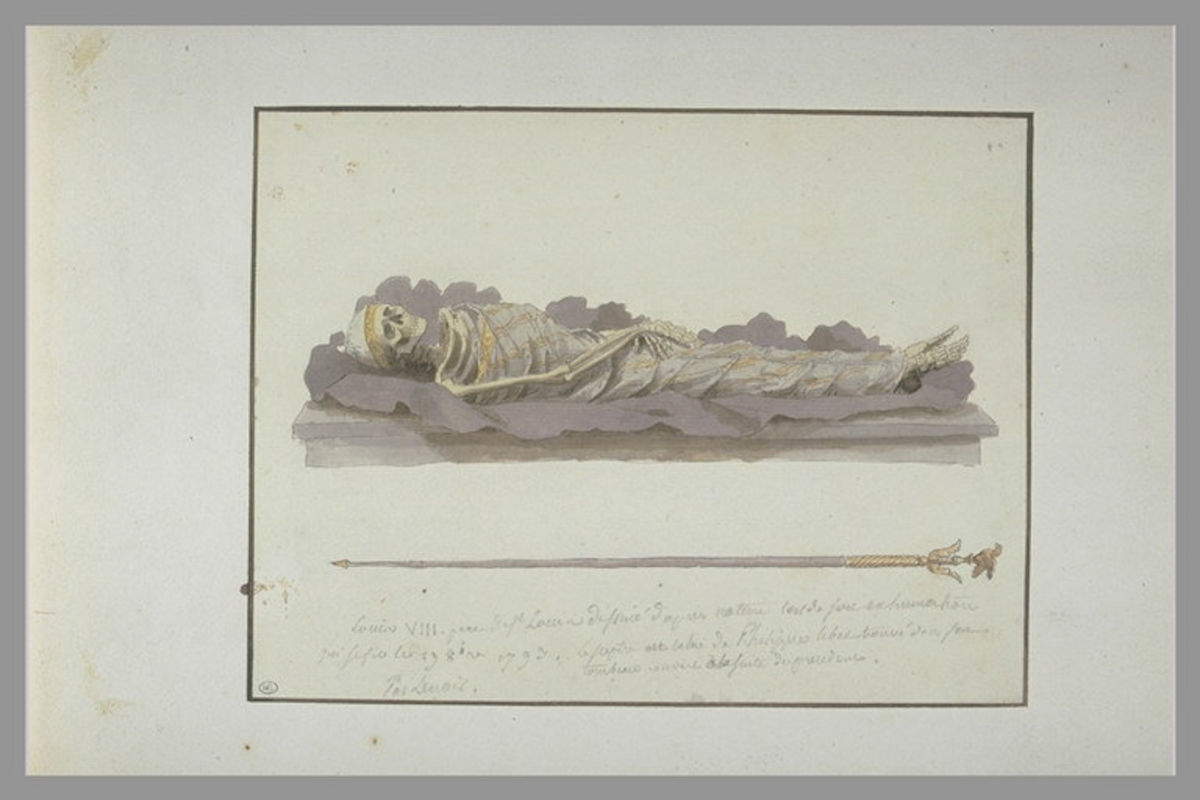

Wie Billard berichtet, war es gar nicht so einfach, “das Reich des Nichts zu betreten, in dem der Tod und die Vergänglichkeit des menschlichen Ruhms triumphieren”. Drei Platten im Kirchenschiff, neben den Gräbern Philipps III. von Frankreich und Isabellas von Aragon, versperrten den Zugang, der auf der Seite der Krypta völlig zugemauert war. Da der obere Zugang für die geplanten Arbeiten zu eng und unbequem war, waren die Revolutionäre gezwungen, einen neuen Zugang zu schaffen. So arbeiteten sie zwischen zwei karolingischen Säulen, bis es ihnen nach stundenlangen Abbrucharbeiten gelang, eine Bresche zu schlagen und in die Grabkammer einzudringen. Der Anblick, der sich ihnen bot, erweckte unweigerlich ein Gefühl der Beunruhigung. Vierundfünfzig Eichensärge, die mit Samt oder Moiré (einer Art Seide) und silbernen Stoffkreuzen bedeckt waren, lagen auf Metallständern. In diesem Raum ruhen die sterblichen Überreste von Ludwig XIII. (genannt Ludwig der Gerechte), Ludwig XIV. (Saint-Germain-en-Laye, 1638 - Versailles, 1715) und Anna von Österreich.

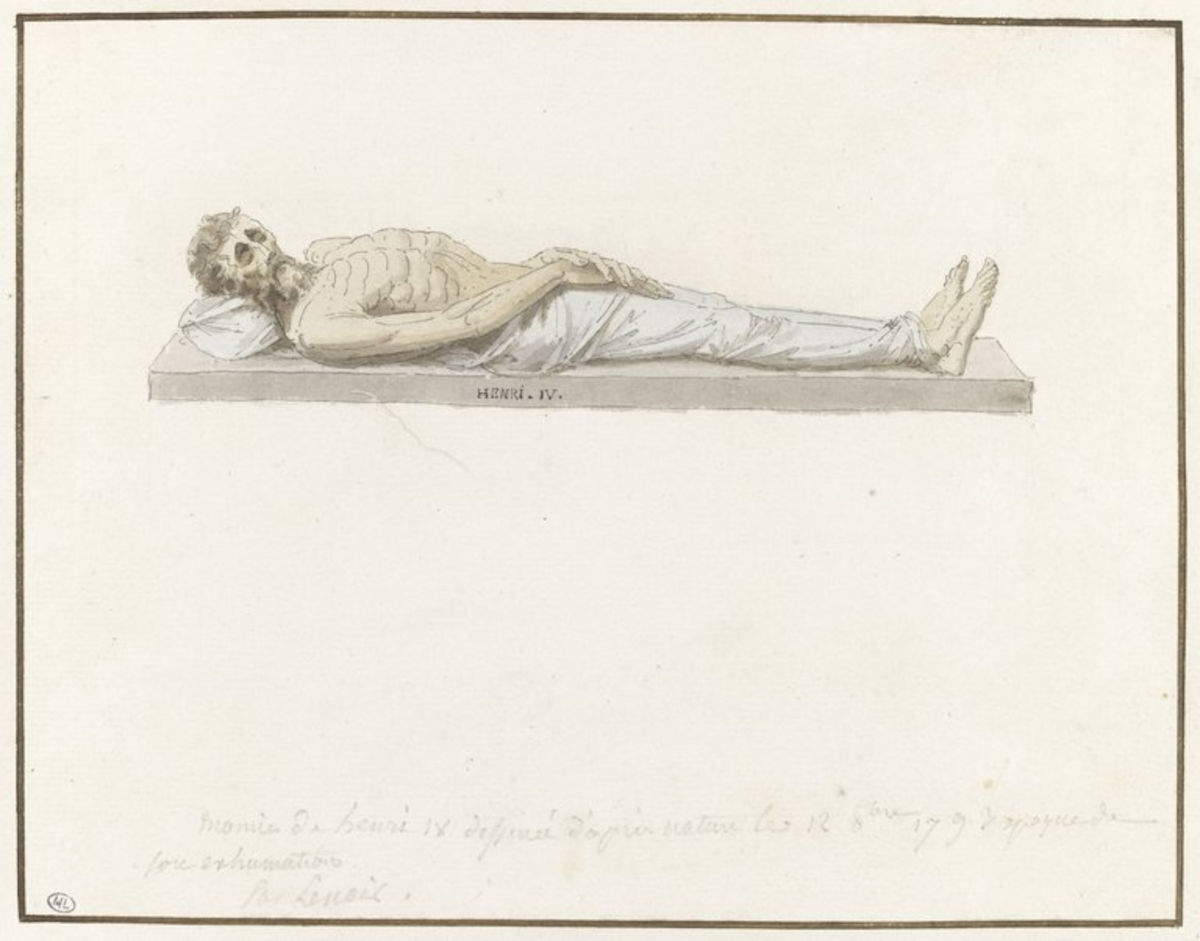

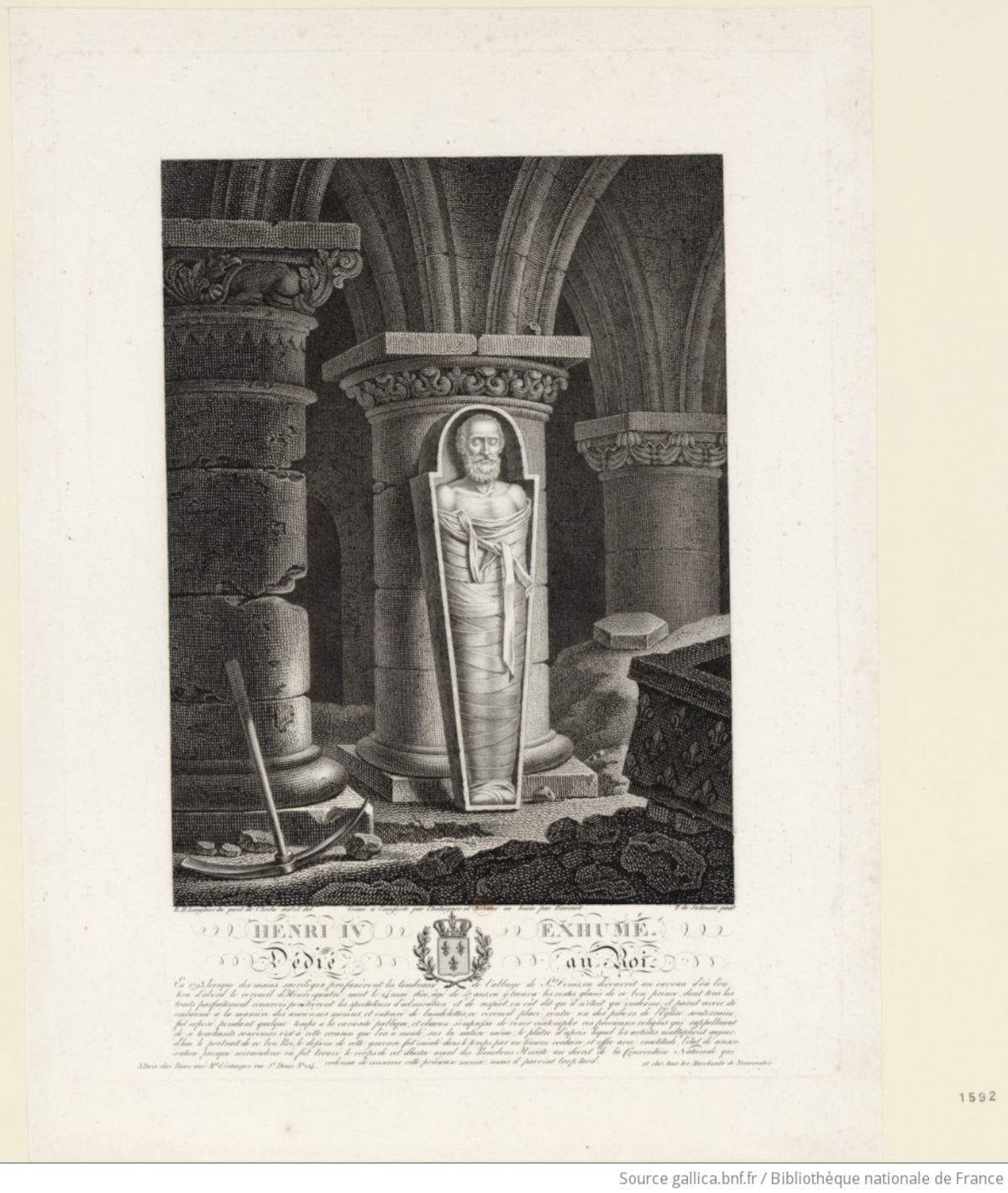

Die Arbeiten begannen mit dem Sarg von Heinrich IV., der am 14. Mai 1610 im Alter von 57 Jahren starb. Der erste Sarg wurde mit Hammerschlägen zerstört; später wurde (wahrscheinlich mit Hilfe von Meißeln) auch der Metallsarkophag geöffnet. Im Inneren schien das Leichentuch noch intakt zu sein, und als der Stoff angehoben wurde, kam der erstaunlich gut erhaltene Körper des Herrschers zum Vorschein. Sein erkennbares Profil und sein ritterliches Aussehen ließen keinen Zweifel an seiner Identität aufkommen. Der Leichnam wurde aufrecht an einer Säule am Fuße der Krypta aufgestellt, wo er bis Montag, den 14. Oktober, für jedermann sichtbar ausgestellt war. Billard berichtet auch von einem weiteren Detail.

Während der Ausstellung näherte sich ein Soldat (zweifellos von patriotischem Eifer bewegt), schnitt sich eine lange Locke seines noch intakten Bartes ab und verkündete, indem er sie auf seine Oberlippe auftrug: “Auch ich bin ein französischer Soldat. Von nun an werde ich keinen anderen Fleck mehr kennen. Jetzt bin ich sicher, dass ich die Feinde Frankreichs besiegen werde, und ich gehe dem Sieg entgegen”. An weiteren symbolischen und gewalttätigen Gesten mangelte es nicht. Nach den Schriften von Druon und Billard schlug eine Frau dem König eine Ohrfeige ins Gesicht, woraufhin dieser zu Boden stürzte. Ein Mann zog dem Leichnam stattdessen zwei Zähne, ein anderer riss einen Hemdsärmel ab und fuchtelte damit in der Basilika herum. Ein Künstler beschloss stattdessen, das Gesicht des Königs in einem Abguss abzubilden: Die Totenmaske, die hundertdreiundachtzig Jahre nach seinem Tod angefertigt wurde, ist überliefert und wird heute in mehreren Museen aufbewahrt, unter anderem im Musée Carnavalet und in der Bibliothèque Sainte-Geneviève, beide in Paris.

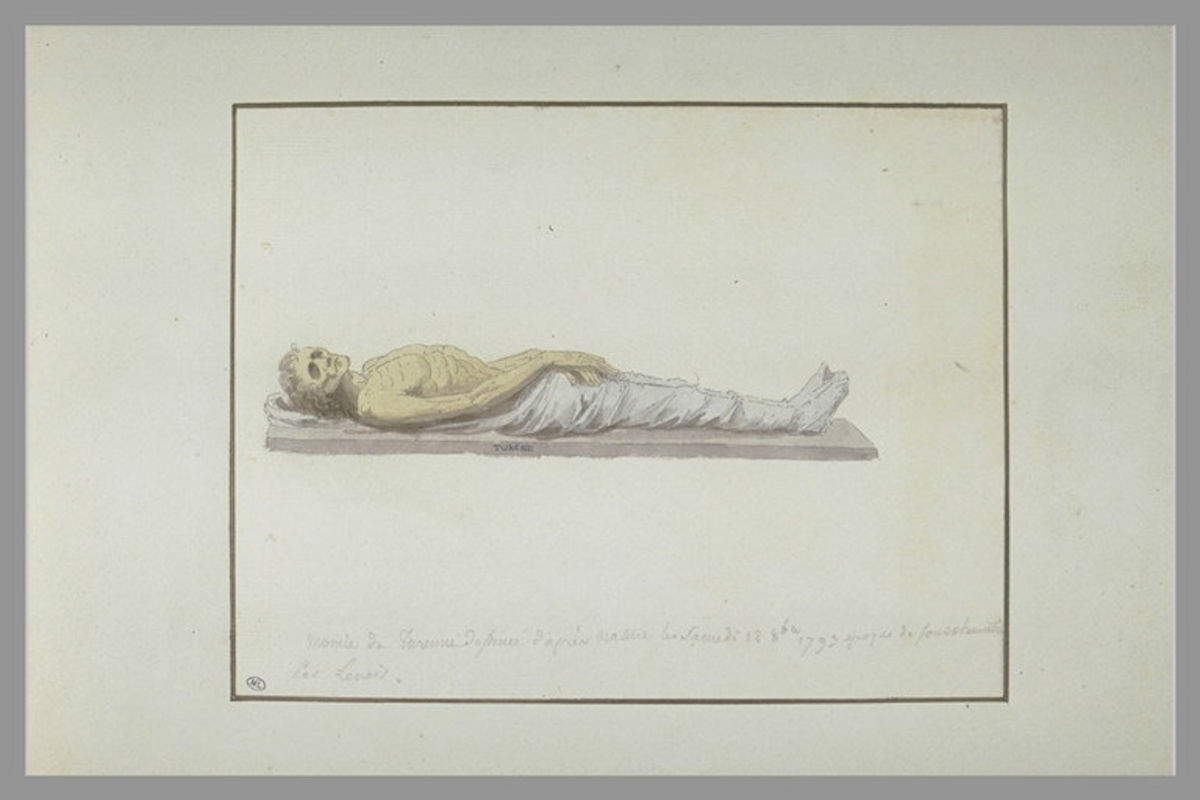

Zwei Tage später, genauer gesagt am 15. Oktober, wurde der Leichnam in einer großen, auf dem Friedhof von Valois ausgehobenen Grube auf eine Schicht Branntkalk gelegt. Am Nachmittag, gegen drei Uhr, öffneten Arbeiter den Sarg Ludwigs XIII. Der Leichnam wies weitere Anzeichen des Verfalls auf, aber die Gesichtszüge blieben erkennbar, vor allem dank des dünnen, schwarzen Schnurrbarts, der an den Enden gekräuselt war. Unmittelbar danach war Ludwig XIV. an der Reihe, der Sonnenkönig, der als “jener Ludwig, der für den Gehorsam der Völker so bekannt war”, in Erinnerung blieb. Unter dem Leichentuch erschien sein Gesicht geschwärzt und “schwarz wie Tinte”, aber er hatte immer noch einen strengen, aber majestätischen Ausdruck. Der Versuch, die Monarchie symbolisch zu schützen, war also vergeblich: Die Leichen wurden in das Massengrab geworfen und Ludwig XIV. auf den Leichnam von Marie de’ Medici gelegt. Die sterblichen Überreste von Anna von Österreich, Maria Theresia und dem Dauphin Louis, dem Sohn des Sonnenkönigs, wurden stattdessen in eine “flüssige Fäulnis” verwandelt, wie es in den Chroniken von Druon heißt.

Am Morgen des 15. Oktober öffneten die Männer die Särge von Maria Leszczyńska (Ehefrau von Ludwig XV.), Maria Anne Christine Victoria von Bayern, Ehefrau des Großherzogs, und neunzehn weiteren Prinzen und Prinzessinnen der bourbonischen Dynastie. Alle Überreste wurden in das Massengrab überführt. Aus den Berichten der Schriftsteller wissen wir auch, dass unter jedem Sarg ein herzförmiges Metallkästchen aufbewahrt wurde, das das Herz und die Eingeweide des Verstorbenen enthielt und mit einem gekrönten Silberherz verziert war: Die Embleme wurden ebenfalls entfernt und ins Rathaus gebracht, während Vasen und Särge in einer Ecke des Friedhofs aufgestapelt wurden. Die ganze Aktion bot einen besonders abstoßenden Anblick. Wie bereits erwähnt, befanden sich die meisten Leichen in einem fortgeschrittenen Stadium der Verwesung und stießen ekelerregende Dämpfe aus. Was konnte man also tun, um die Gerüche zu mindern? Es wurden Essig und Schießpulver verbrannt, was jedoch nicht verhindern konnte, dass viele Arbeiter an Fieber erkrankten (allerdings ohne schwerwiegende Folgen).

Hubert Robert (Paris, 1733-1808), ein bereits in den Revolutionsjahren aktiver Künstler, dokumentierte die Schändung der königlichen Gräber mit dem Ölgemälde Der Einbruch in die Königsgruft in der Basilika Saint-Denis im Oktober 1793. Konkrete Belege dafür finden sich im Katalog des posthumen Verkaufs seines Ateliers im Jahr 1809: Im Register erscheinen zwei Skizzen mit dem Thema des Einbruchs in den Gewölben von Saint-Denis. Das heute bekannte Werk, das laut Rekonstruktionen als einziges von Robert erhalten geblieben ist, ist die alte unterirdische Kapelle der Jungfrau Maria, die im 9. Jahrhundert von Abt Hilduin errichtet und 1683 in die Krypta der Bourbonen umgewandelt wurde.

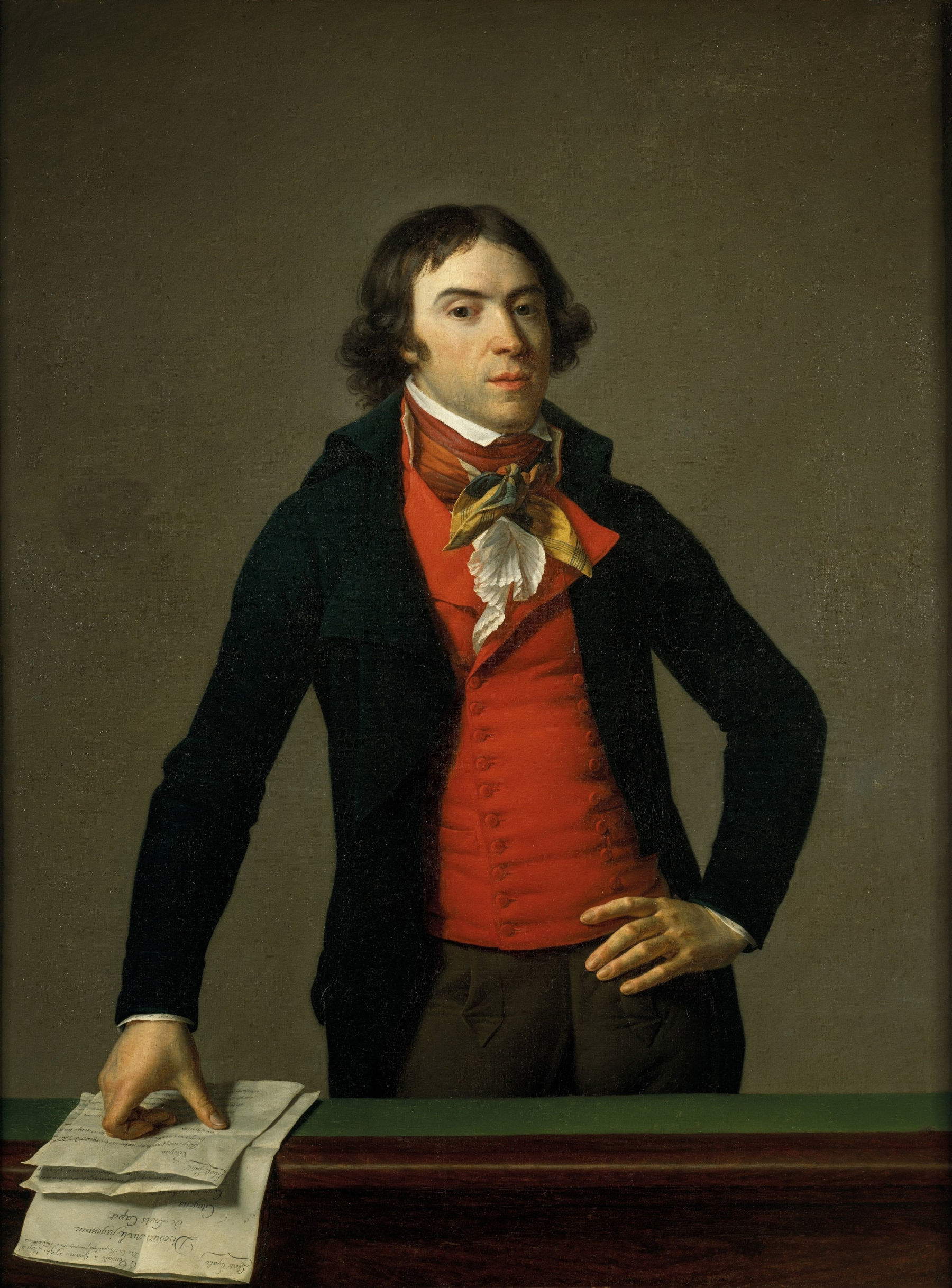

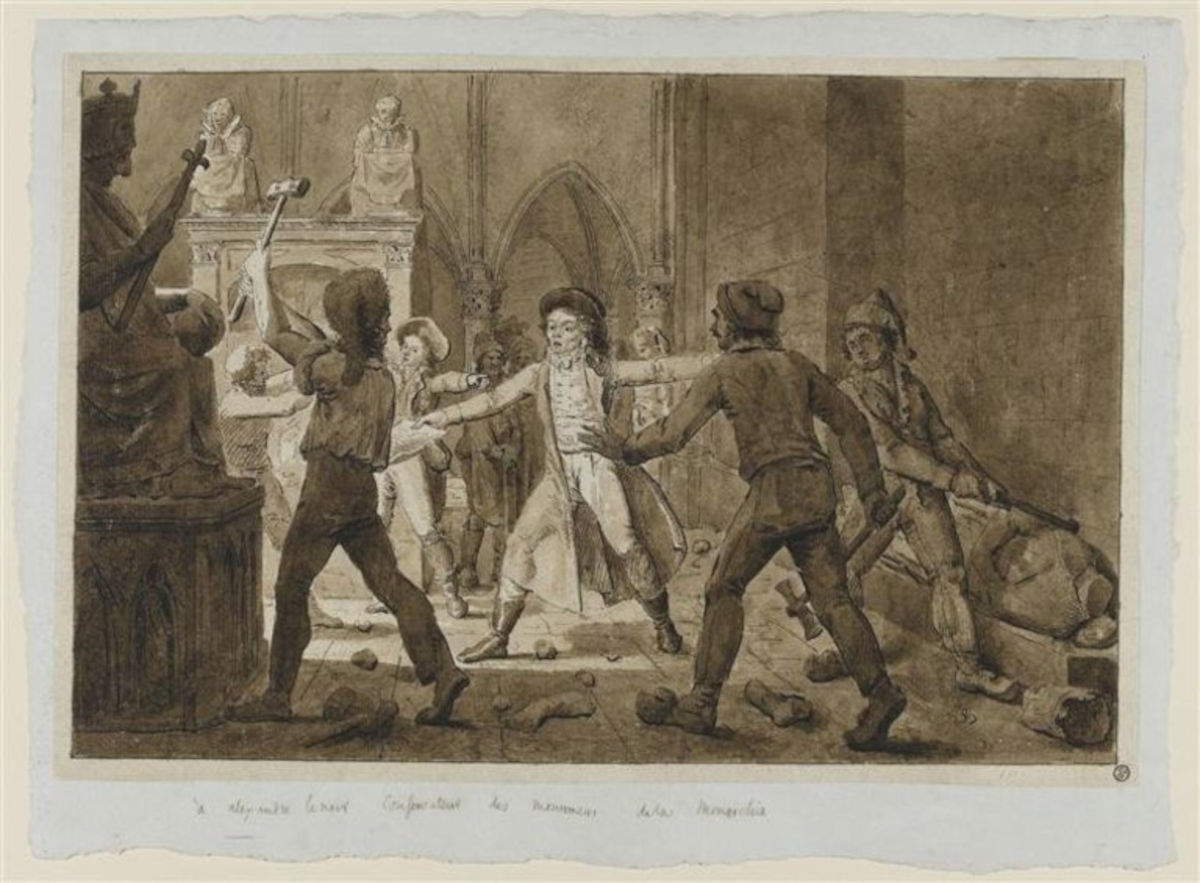

Zu Roberts künstlerischer Dokumentation gesellte sich später das direkte Zeugnis von Alexandre Lenoir (Paris, 1762 - 1839), Direktor des Musée des Monuments Français, der Zeuge der Plünderung der Gräber der Basilika war. Lenoir wandte sich entschieden gegen den revolutionären Vandalismus, wie die Zeichnung zeigt . Alexandre Lenoir wandte sich gegen die Zerstörung des Mausoleums von Ludwig XII. in Saint-Denis, die im Oktober 1793 von Pierre Joseph Lafontaine durchgeführt wurde. Dank seiner Intervention gelang es Lenoir, mehrere Statuen und andere Artefakte zu retten und sie in das Couvent des Petits-Augustins zu bringen, das 1795 in das Musée des Monuments Français umgewandelt wurde (später 1816 geschlossen). Zu den von Lenoir geborgenen Werken gehörten auch die Grabdenkmäler von Ludwig XII. und Anna von der Bretagne. Ihre Erhaltung wird durch ein Ölgemälde (eines anonymen Künstlers) aus der Zeit zwischen 1810 und 1820 dokumentiert, das das Mausoleum im Inneren des Saals des Museums aus dem 15. Jahrhundert zeigt. Später wurden die Denkmäler restauriert und in die Basilika Saint-Denis verlegt, wodurch die Erinnerung an die während der Revolution geschändeten königlichen Gräber teilweise wiederhergestellt wurde.

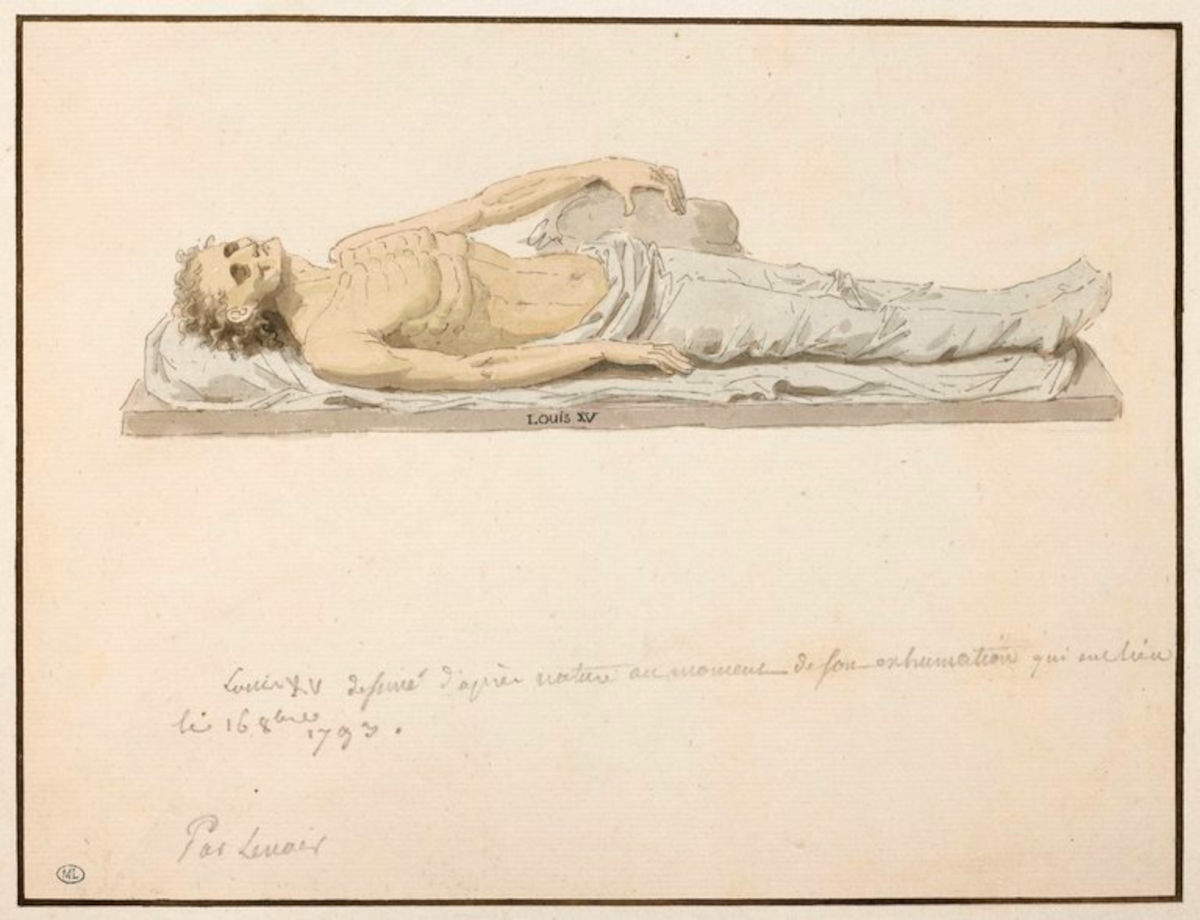

Am 16. Oktober 1793, während in Paris Königin Marie Antoinette (Wien, 1755 - Paris, 1793) zur Guillotine schreitet , setzen in Saint-Denis die Revolutionskommissare ihre Schändung fort. Im Morgengrauen wurden die Särge von Henriette von Frankreich, der Tochter Heinrichs IV. von Frankreich, Henriette von England und Philippe d’Orléans, dem Bruder Ludwigs XIV. geöffnet, zusammen mit denen von zwanzig anderen Mitgliedern der Dynastie. Um elf Uhr morgens wurde der Sarg Ludwigs XV. überführt und am Fuß einer von einer Marienstatue beherrschten Nische aufgestellt. Der Metallsarkophag wurde auf den Friedhof gebracht und erst dann geöffnet. Der erste Schlag mit dem Meißel setzte, wie Billard berichtet, einen so heftigen Miasmaausstoß frei, dass die Anwesenden zurückweichen mussten, während der Leichnam, der in eine Flüssigkeit getaucht war, die aus der Auflösung des zur Konservierung verwendeten Meersalzes stammte, erstaunlich unversehrt erschien. Die Haut war noch hell und die Nase purpurrot. Ludwig XV. war in der Tat nicht nach dem traditionellen Brauch einbalsamiert worden. Sobald die Abdeckungen entfernt wurden, zeigte sich die Verwesung jedoch in ihrer ganzen Schwere.

Wie Druon berichtet, war der Geruch so unerträglich, dass man erneut mit Schießpulver und Schüssen versuchte, die verdorbene Luft zu reinigen. Schließlich wurde der Leichnam in das Massengrab gelegt, auf Branntkalk gebettet und mit Erde bedeckt. Das Grab wurde also offen gelassen, um die Leichen der folgenden Tage aufzunehmen. Im Inneren der Basilika wurden die Sarkophage selbst zur Zielscheibe des revolutionären Zorns. Da sie sperrig und schwer zu stapeln waren, sollten sie eingeschmolzen werden. Daher wurde im Innenhof eine improvisierte Gießerei eingerichtet, in der die Sarkophage in rohes Metall verwandelt wurden, um wiederverwendet werden zu können. Wir wissen auch, dass diese Arbeit unter unmenschlichen Bedingungen stattfand. Die Dämpfe der verwesenden Leichen sättigten die Luft und machten das Leben im Keller unerträglich. Um sich zu wehren, griffen die Revolutionäre zu prekären Mitteln. Neben der Verwendung von Schießpulver und dem Verstreuen von Essig auf dem Boden trugen die Männer mit Duftstoffen getränkte Taschentücher im Gesicht. Ende Oktober war die königliche Gruft von Saint-Denis nur noch ein trostloses Trümmerfeld: Das seiner Funktion beraubte Gebäude war jahrelang der Witterung ausgesetzt und erfuhr die unterschiedlichsten Nutzungen. Es wurde auch als Lager für Mehl und Getreide genutzt.

Zu Beginn des Kaiserreichs beschloss Napoleon, die Basilika zu restaurieren. Auf Anraten des Politikers Chateaubriand wollte er Saint-Denis als neue dynastische Nekropole einweihen, die für die Kaiser bestimmt war und an die alten Könige erinnern sollte. Die Revolution hatte jedoch die sterblichen Überreste der Herrscher zerstreut: Was von den Bestattungen aus der Zeit vor 1789 übrig geblieben war, wurde in zwei großen Massengräbern auf dem Nordfriedhof von Saint-Denis beigesetzt, und die Leichen ruhten nicht mehr unter ihren Grabdenkmälern. Parallel zur Plünderung der Basilika wurde der kleine Friedhof der Madeleine ab Oktober 1792 zur Begräbnisstätte für die auf dem Place de la Révolution, dem heutigen Place de la Concorde, Hingerichteten. Man schätzt, dass etwa fünfhundert Leichen dort beigesetzt wurden, darunter so bekannte Persönlichkeiten wie Olympe de Gouges, Manon Roland, Madame du Barry, Charlotte Corday, Philippe Égalité und die einundzwanzig Abgeordneten der Girondins. Am 21. Januar 1793 wurde Ludwig XVI. dort beigesetzt, der nach einem von den Abgeordneten des Konvents geführten Prozess hingerichtet worden war; am 16. Oktober desselben Jahres war Marie Antoinette an der Reihe, die vom Revolutionstribunal verurteilt worden war. Beide wurden in Einzelgräbern beigesetzt, die Leichen in schlichte Särge gelegt und mit Branntkalk bedeckt.

Mit der Restauration ging der Friedhof der Madeleine an Ludwig XVIII. über. Am 21. Januar 1815 wurde der Grundstein für die Chapelle expiatoire gelegt, ein Denkmal, das zu Ehren der guillotinierten Herrscher errichtet wurde. Gleichzeitig wurden die sterblichen Überreste von Ludwig XVI. und Marie-Antoinette aus der Grube des Madeleine-Friedhofs in die Basilika Saint-Denis überführt, um die beiden gemarterten Herrscher in die dynastische Nekropole zurückzuholen, aus der sie durch die Revolution ausgeschlossen worden waren. Die Arbeiten, die durch die Hundert Tage und die Rückkehr Napoleons verzögert wurden, wurden nach Waterloo wieder aufgenommen und von dem Architekten Pierre Fontaine ausgeführt. Ludwig XVIII. ordnete an, dass keine Erdklumpen, die mit dem Blut der Opfer getränkt waren, entfernt werden durften. Die antiken Überreste wurden daher in Ossuarien gesammelt.

Die 1824 eingeweihte und zwei Jahre später unter Karl X. vollendete Chapelle expiatoire ist ein neoklassizistisches Monument mit starken romantischen und politischen Anklängen. Sie war eine Verurteilung des Königsmords und ein Zeichen der monarchischen Wiedergeburt. Im Übrigen ordnete Ludwig XVIII. 1817 die Bergung aller entweihten Gebeine der Herrscher an, die in den Massengräbern von Saint-Denis verstreut waren, um sie in ein in der Krypta eingerichtetes Beinhaus im alten Gewölbe von Turenne zu überführen. Nach der Julirevolution von 1830 war die Chapelle expiatoire bedroht. Drei Jahre später beschloss Louis Philippe von Frankreich, die Kapelle zu erhalten, und ließ zwei große Marmorskulpturengruppen aufstellen: Die Apotheose Ludwigs XVI. von François-Joseph Bosio im Jahr 1834 und Marie Antoinette, unterstützt von der Religion, von Antoine-Denis Chaudet Cortot im Jahr 1835. Die Chapelle expiatoire überlebte somit die politischen Veränderungen und wurde als religiöses Symbol und Mahnmal errichtet, das private Frömmigkeit, dynastisches Gedenken und konterrevolutionäre Rechtfertigung miteinander verband.

Mit der Rückkehr der bourbonischen Monarchie und später mit dem Beginn des Zweiten Kaiserreichs erfährt die Basilika von Saint-Denis eine neue Aufmerksamkeit. Das Gebäude wurde nach und nach Gegenstand eines Restaurierungsprogramms, das in Eugène Viollet-le-Duc (Paris, 1814 - Lausanne, 1879), dem Architekten und Restaurator sakraler Monumente, seinen maßgeblichen Führer fand. Unter seiner Leitung wurden zahlreiche noch erhaltene Grabmäler aus dem Mittelalter und der Renaissance restauriert und in das Kirchenschiff und den Chor der Basilika verlegt, was dem dynastischen Komplex ein neues Gesicht der Sakralität und des Gedenkens verlieh. Die Krypta wurde mit steinernen Statuen karolingischer Kaiser bereichert, die in Wirklichkeit zur Zeit Napoleons I. im Hinblick auf eine nie fertig gestellte kaiserliche Kapelle geschaffen worden sein sollen. Saint-Denis wurde so zu einem Ort der politischen wie auch der religiösen Schichtung. Gleichzeitig fand der Kult um Ludwig XVI. und Marie Antoinette seinen Ausdruck in neuen Bildhauerarbeiten, die während der Restauration in Auftrag gegeben wurden. Bereits 1816 hatte Ludwig XVIII. bei Edme Gaulle und Pierre Petitot eine monumentale Gruppe, ebenfalls aus Marmor, in Auftrag gegeben, die die beiden Monarchen im Gebet kniend darstellt. Die heute noch in Saint-Denis vorhandene Skulptur, die 1830 fertiggestellt wurde, zeigt Ludwig XVI. und Marie Antoinette vor dem Altar versammelt, Symbole des christlichen und politischen Märtyrertums.

Die Schändung der königlichen Gräber in Saint-Denis war somit Ausdruck eines präzisen politischen Willens: die Erinnerung zu zerstören, um eine auf dynastischer Kontinuität beruhende Vorstellung von Macht auszulöschen. Die begangenen Aktionen, von der Demontage der Mausoleen bis zum Einschmelzen von Metallen, von der Öffnung der Särge bis zur Zerstreuung der sterblichen Überreste, gehorchten in der Tat einer Sprache, die das Prinzip der Volkssouveränität in konkrete Handlungen umsetzen wollte. Auf diese Weise wurde die Basilika zum Schauplatz einer Verurteilung des Gedenkens, die weder die Leichen noch die Bilder verschonte. Doch Saint-Denis selbst wurde wieder zu einem Ort des Gedenkens; die Restaurierungen des 19. Jahrhunderts und die Rückführung der königlichen Überreste gaben dem revolutionären Trauma eine neue Bedeutung. Die Basilika von Saint-Denis ist bis heute ein Denkmal, das über seine architektonische Schönheit hinaus ein konkreter Beweis für die Trennlinie zwischen Ewigkeit und Vergänglichkeit ist.

Der Autor dieses Artikels: Noemi Capoccia

Originaria di Lecce, classe 1995, ha conseguito la laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara nel 2021. Le sue passioni sono l'arte antica e l'archeologia. Dal 2024 lavora in Finestre sull'Arte.Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.