Urla, terrore e sangue. Il 21 gennaio 1793, con l’esecuzione di Luigi XVI (Versailles, 1754 - Parigi, 1793), otto secoli di monarchia francese furono troncati in un giorno. La Rivoluzione francese aveva trasformato Parigi in un teatro di violenze quotidiane e spettacolari esecuzioni pubbliche, mentre il culto della ghigliottina permeava la vita civile. In questo clima di orrore e tensione, la basilica di Saint-Denis, necropoli reale fin dall’epoca merovingia ampliata poi dall’abate Suger a partire dal XII secolo, divenne l’obiettivo della furia rivoluzionaria: le tombe, dimostrazioni millenarie della monarchia, furono infatti destinate a essere aperte, violate e spogliate di ogni simbolo di potere.

La profanazione delle sepolture reali fu, in realtà, il culmine di un processo iniziato ancora prima della caduta della monarchia. Già il 10 agosto 1792, giorno dell’assalto alle Tuileries, l’abbazia di Saint-Denis era stata colpita da atti di iconoclastia: nel marzo dello stesso anno erano stati distrutti i grandi ritratti del conte di Tolosa, del duca di Penthièvre, della duchessa d’Orléans e del principe di Lamballe, opere donate dallo stesso Penthièvre, insieme ai ritratti di Luigi XV e della regina. Pochi giorni dopo l’abolizione della monarchia, anche le armi araldiche furono scalpellate via perché recavano gigli e corone, emblemi divenuti intollerabili in una Francia che proclamava la fine della dinastia. L’Assemblea decretò inoltre la fusione del piombo, bronzo e metalli vari dei sepolcri per ricavarne cannoni, strumenti della nuova guerra rivoluzionaria. Nel settembre 1792 gli amministratori del dipartimento di Parigi reclamarono quindi le chiavi della cripta, con ogni probabilità per redigere l’inventario dei feretri e il 23 settembre, con la proclamazione ufficiale della Repubblica, anche la statua di Luigi XV venne smontata, gesto emblematico di una frattura ormai irreversibile.

Il 1° agosto 1793, in occasione del primo anniversario della caduta della regno, la Convenzione nazionale decretò dunque la distruzione dei monumenti sepolcrali. La proposta, sostenuta da Bertrand Barère de Vieuzac (Tarbes, 1755 - 1841), politico e rivoluzionario francese membro della Convenzione (il parlamento rivoluzionario), non ammetteva alternative: era necessario abbattere i monumenti di Saint-Denis il 10 agosto, poiché sotto l’Antico Regime perfino le tombe avevano imparato ad adulare i sovrani. L’ostentazione del potere, sosteneva Barère (lo sappiamo grazie al testo Le mythe de saint Denis, entre Renaissance et Révolution dello storico modernista francese Jean-Marie Le Gall), continuava a trasparire persino da quelle dimore di morte, e i re defunti sembravano ancora vantarsi di una grandezza scomparsa. In effetti, già il 2 agosto, la municipalità di Saint-Denis aveva ordinato la distruzione delle effigi conservate all’interno dell’abbazia.

L’abbattimento sistematico dei simboli reali dava così corpo a una vera damnatio memoriae, cioè sanciva l’esclusione definitiva dei sovrani dal riposo accanto ai loro antenati. Il 6 agosto quindi, dei soldati con berretto rosso, operai armati di martelli e leve e una folla di curiosi si accalcavano nella basilica per assistere agli eventi. Fra loro era presente un testimone oculare che ha lasciato una testimonianza di quanto stava accadendo. Il suo nome? Secondo le descrizioni di Max Billard riportate in Les Tombeaux des Rois sous la terreur, era Dom Druon, un ex religioso dell’abbazia di Saint-Denis. Un uomo attento e silenzioso che seguì l’opera profanatrice annotando tutto con grande meticolosità. A lui dobbiamo infatti il racconto dell’apertura e della violazione delle sepolture reali (sappiamo anche che Druon non si allontanò dal luogo finché l’opera di profanazione non fu portata a termine).

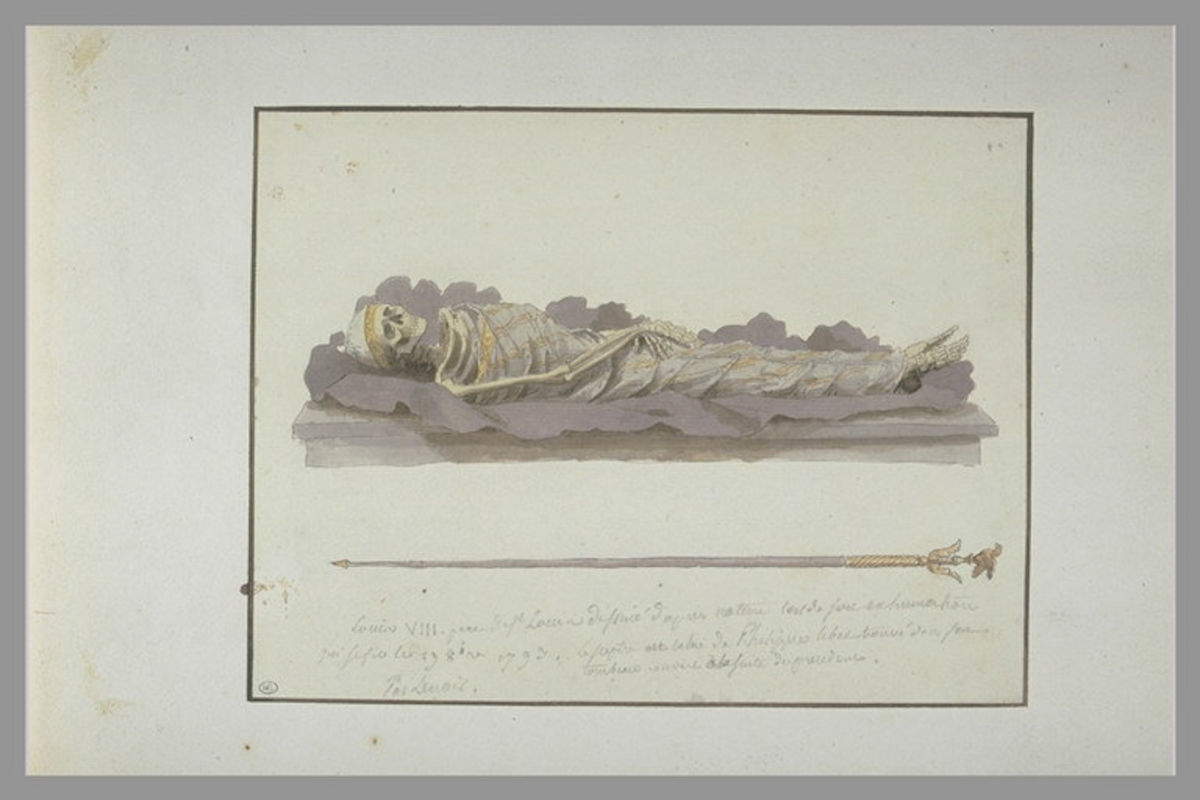

I primi colpi di martello risuonarono nel sepolcro del fondatore dell’abbazia, il re dei Franchi Dagoberto I (600 - 638), sepolto nella chiesa il 16 gennaio 638. Il monumento ogivale del re, posto accanto all’epistola, conservava infatti un ruolo di rilievo. I rivoluzionari demolirono la statua giacente del sovrano, risparmiando invece le figure in piedi di Nantechilde e di Clodoveo II. Fu preservato anche il rilievo a tre ordini che illustrava la visione di un santo eremita su Dagoberto I, ritenuta allora utile alla storia dell’arte e allo spirito umano. Il sarcofago rimase chiuso e la sua apertura fu posticipata alle giornate di ottobre. I soldati rivoluzionari si dedicarono dunque ai sepolcri di Clodoveo II e di Carlo Martello. In questo caso le statue non furono distrutte, vennero semplicemente rimosse dalle loro basi. I sarcofagi contenevano infatti solo pochi resti ossei quasi irriconoscibili e un poco di cenere, residui della lunga sepoltura.

La statua di Pipino il Breve, figlio di Carlo Martello, fu invece sollevata: nel sarcofago di pietra (rozzo e grezzo, come riportato da Billard), si trovavano cenere e alcuni fili d’oro, resti dei paramenti funebri consumati. Fu quindi la volta delle tombe di Berta, moglie di Pipino, di Carlomanno I, fratello di Carlo Magno, di Ermentrude, di Luigi III e del fratello Carlomanno, di Ugo il Grande, di Ugo Capeto, di Enrico I, di Luigi VI il Grosso, di suo figlio Filippo e di Costanza di Castiglia. Tutte contenevano piccoli sarcofagi, lunghi circa un metro, coperti da lastre e riempiti soltanto di ossa. La distruzione e la riapertura delle tombe dei Merovingi e dei Carolingi non aveva suscitato una profonda impressione a Saint-Denis. È vero, quei sovrani apparivano come figure leggendarie, ma erano ben lontani dal tempo della rivoluzione. I sovrani di quella monarchia, con le effigi scolpite in posa di preghiera e gli occhi chiusi, giacevano in sepolcri che non contenevano che pochi resti e aprendoli i rivoluzionari non avevano trovato un granché.

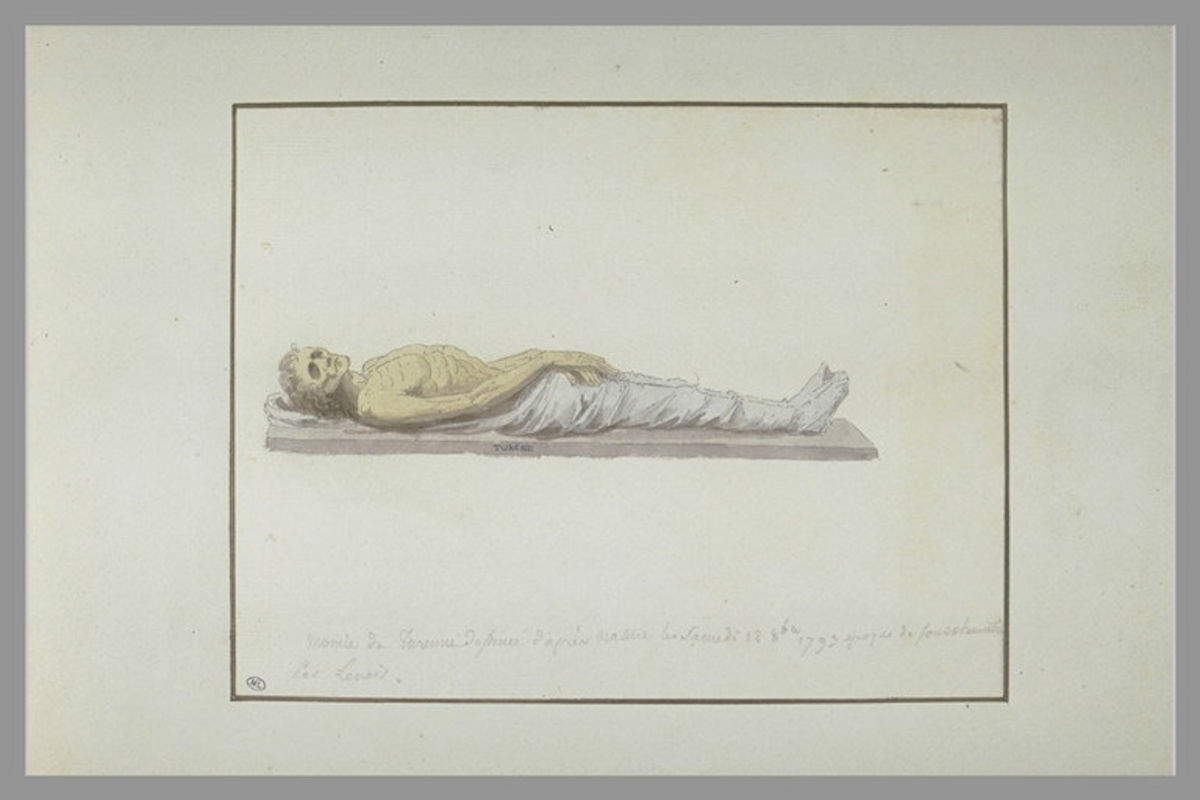

Ben più sconvolgenti furono invece le giornate di ottobre; gli eventi avevano infatti inciso sulle tombe dei Borbone date impossibili da cancellare. Nella giornata di sabato 12 ottobre 1793, gli stessi operai che avevano lavorato nelle cappelle superiori della basilica si presentarono accompagnati da un commissario, in abito nero e cappello con coccarda tricolore e scesero nella galleria sotterranea per raggiungere il sepolcro dei Borbone. La galleria, lunga sedici metri e larga sei, conservava infatti le spoglie di Enrico IV (Pau, 1553 – Parigi, 1610) e dei suoi discendenti, deposte una dopo l’altra a partire dal 1610.

Come riporta Billard, entrare “nell’impero del nulla, dove trionfano la morte e la caducità della gloria umana” non fu così facile. Tre lastre nella navata, accanto alle tombe di Filippo III di Francia e Isabella d’Aragona, chiudevano l’accesso, completamente murato sul lato della cripta. L’accesso superiore, troppo stretto e scomodo per le operazioni che si stavano progettando, costrinse i rivoluzionari a praticare una nuova apertura. Lavorarono infatti tra due colonne carolingie, finché, dopo ore di demolizione, riuscirono a creare una breccia e a introdursi nel recinto funerario. A quel punto lo spettacolo che si presentò suscitò inevitabilmente un senso di inquietudine. Cinquantaquattro casse di quercia, rivestite di velluto o di moiré (un tipo di seta) con croci in tessuto argentato, erano adagiate su cavalletti di metallo. In quell’ambiente riposavano le spoglie di Luigi XIII (conosciuto come Luigi il Giusto), di Luigi XIV (Saint-Germain-en-Laye, 1638 - Versailles, 1715) e di Anna d’Austria.

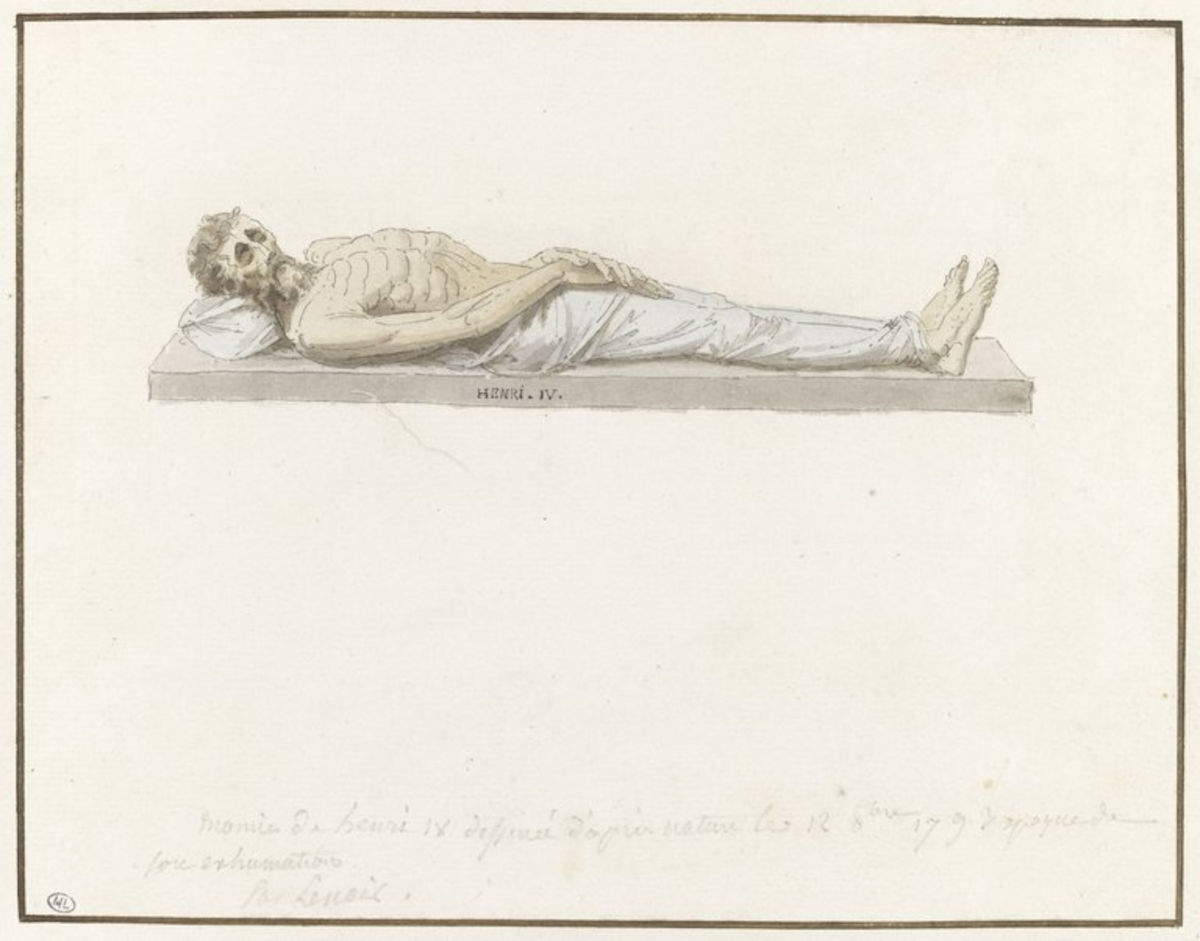

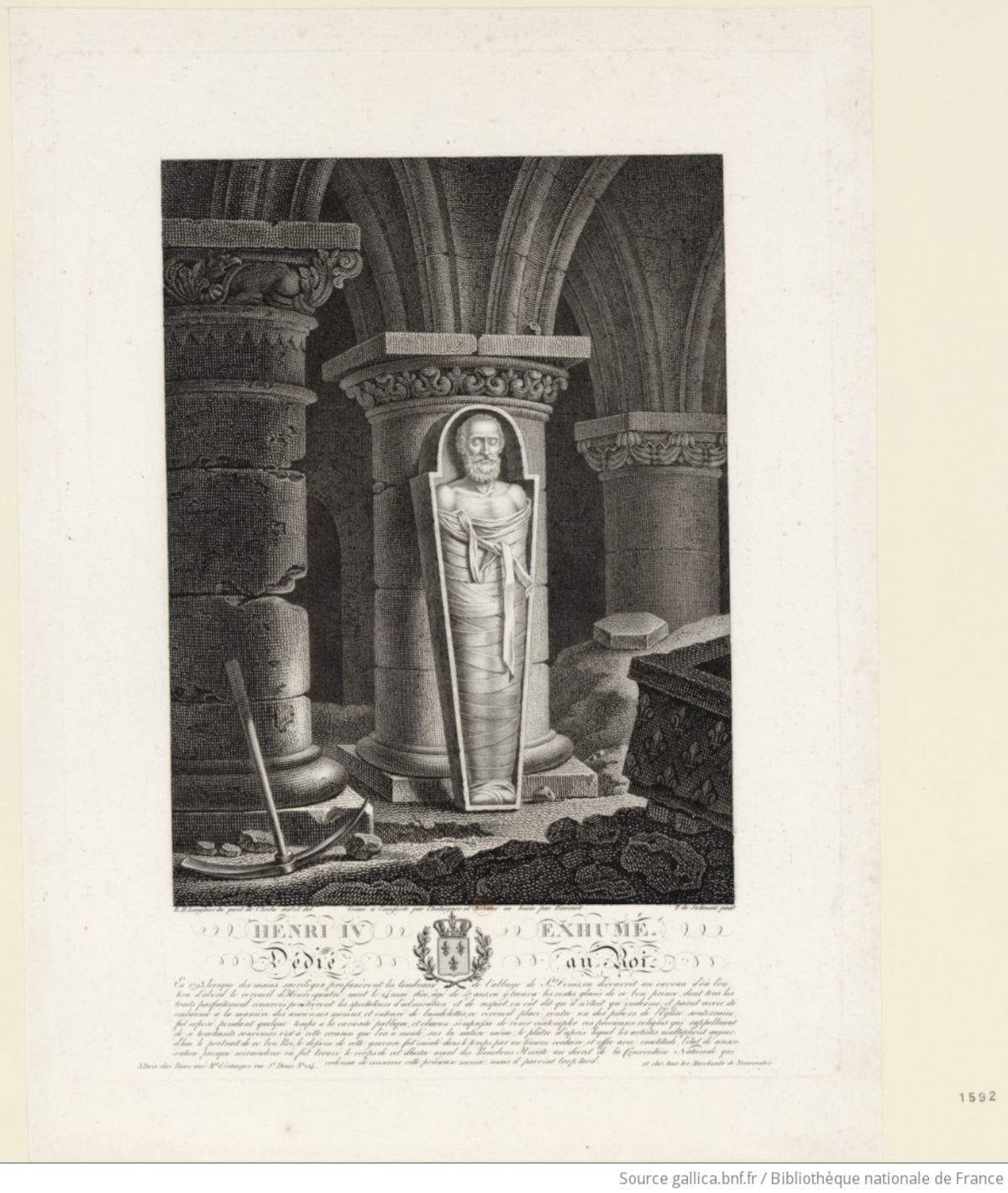

Le operazioni iniziarono con il feretro di Enrico IV, morto il 14 maggio 1610 a 57 anni. La prima cassa fu distrutta a colpi di martello; in seguito (probabilmente con l’aiuto di scalpelli), venne aperto anche il sarcofago di metallo. All’interno, il sudario appariva ancora intatto e sollevato il tessuto, emerse il corpo del sovrano sorprendentemente ben conservato. Il profilo riconoscibile e l’aspetto cavalleresco non lasciavano dubbi sull’identità. Il cadavere fu collocato in posizione eretta contro un pilastro, ai piedi della cripta, dove rimase esposto fino a lunedì 14 ottobre, visibile a chiunque desiderasse osservarlo. Billard riporta inoltre un ulteriore dettaglio.

Durante l’esposizione un soldato (mosso sicuramente da fervore patriottico) si avvicinò, tagliò una lunga ciocca della barba ancora intatta e, applicandola al proprio labbro superiore, proclamò: “Anch’io sono un soldato francese. D’ora in poi non conoscerò altra macchia. Ora sono certo di sconfiggere i nemici della Francia, e avanzo verso la vittoria!”. Non mancarono altri gesti simbolici e violenti. Secondo le scritture di Druon e Billard, una donna colpì invece il volto del re con uno schiaffo, facendone cadere il corpo a terra. Un uomo estrasse invece due denti dalla salma, un altro ne strappò una manica della camicia, sventolandola poi nella basilica. Un artista decise invece di imprimere il volto del sovrano in un calco: la maschera funeraria, realizzata centottantatré anni dopo la morte, è giunta sino a noi e oggi si conserva in più musei, tra cui il Musée Carnavalet e la Bibliothèque Sainte-Geneviève, entrambi a Parigi.

Due giorni più tardi, precisamente il 15 ottobre, il corpo venne collocato sopra uno strato di calce viva in una vasta fossa scavata nel cimitero dei Valois. Nel pomeriggio, intorno alle tre, gli operai procedettero all’apertura del feretro di Luigi XIII. La salma mostrava segni di deterioramento più marcati, ma i tratti rimanevano identificabili soprattutto grazie ai baffi sottili e neri arricciati alle estremità. Subito dopo fu la volta di Luigi XIV, il Re Sole, ricordato come “quel Luigi tanto conosciuto per l’obbedienza delle nazioni”. Sotto il sudario il volto appariva annerito e “nero come l’inchiostro”, ma conservava comunque un’espressione severa e allo stesso tempo maestosa. Appare chiaro quindi che ogni tentativo di salvaguardare simbolicamente la monarchia risultò vano: i corpi vennero gettati nella fossa comune e Luigi XIV venne deposto sopra il corpo di Maria de’ Medici. Le spoglie di Anna d’Austria, Maria Teresa e del Delfino Luigi, figlio del Re Sole, erano invece ridotte a ciò che le cronache di Druon descrissero come “putrefazione liquida”.

La mattina del 15 ottobre, gli uomini aprirono i feretri di Maria Leszczyńska (moglie di Luigi XV), di Maria Anna Cristina Vittoria di Baviera, moglie del Gran Delfino, e di altri diciannove principi e principesse della dinastia Borbone. Tutti i resti furono trasferiti nella fossa comune. Dal resoconti degli scrittori, sappiamo anche che sotto ciascuna bara era custodita una scatola di metallo a forma di cuore contenente il cuore e viscere del defunto, decorata con un cuore d’argento coronato: anche gli emblemi vennero rimossi e portati al municipio, mentre vasi e casse venivano ammucchiati in un angolo del cimitero. L’intera operazione offrì uno spettacolo particolarmente ripugnante. Come già detto, la maggior parte dei corpi si trovava in avanzato stato di decomposizione, emanando vapori nauseabondi. Cosa fare dunque per cercare di mitigare gli odori? Si bruciarono aceto e polvere da sparo che in realtà non impedirono a molti operai di ammalarsi di febbre (senza però gravi conseguenze).

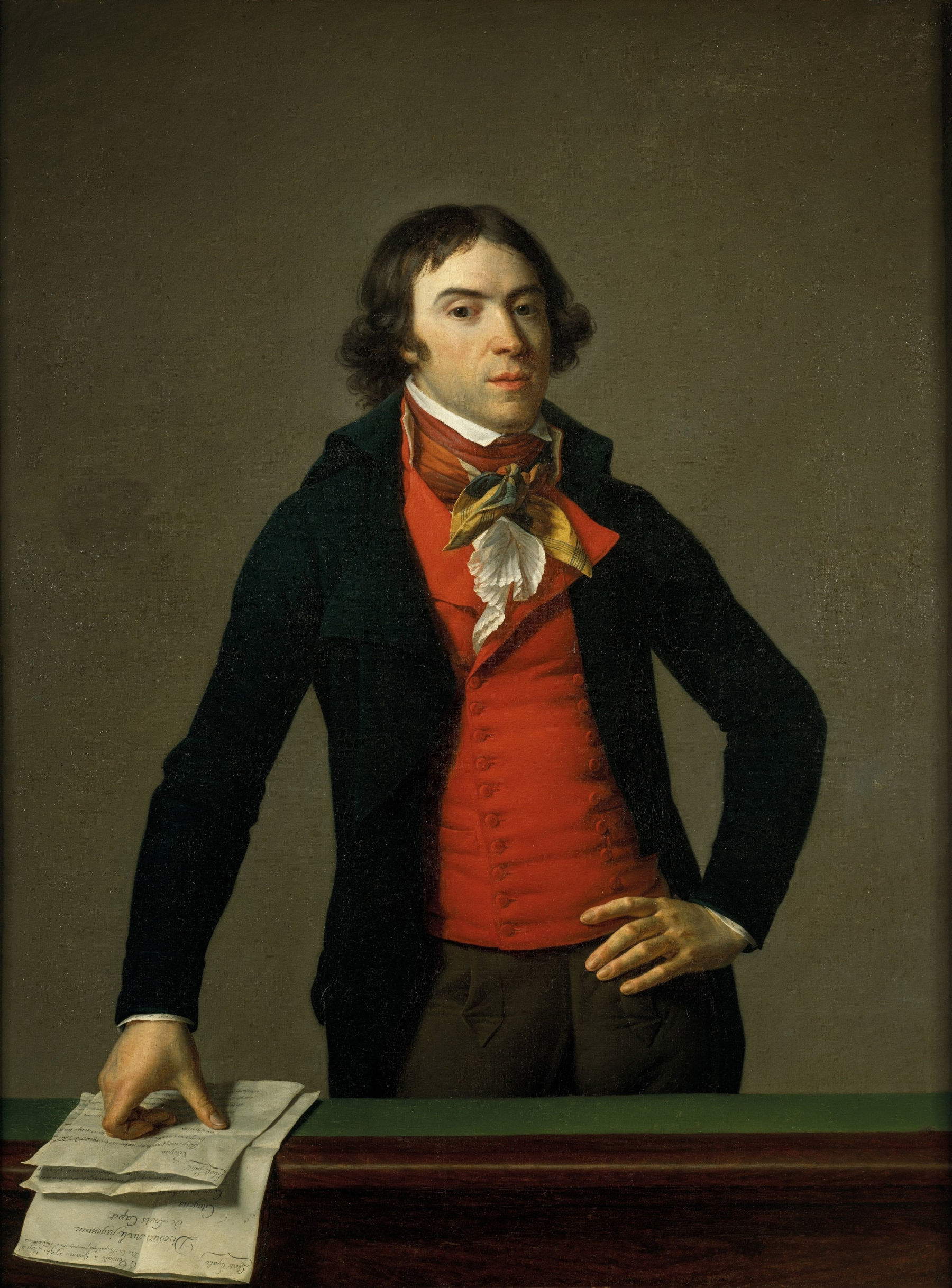

Hubert Robert (Parigi, 1733 - 1808), artista già attivo negli anni della Rivoluzione, documentò la profanazione delle tombe reali con il dipinto a olio La violazione delle cripta dei re nella basilica di Saint-Denis nell’ottobre 1793. Un riscontro concreto emerge dal catalogo della vendita postuma del suo atelier, avvenuta nel 1809: all’interno del registro compaiono infatti due schizzi che hanno per soggetto la demolizione nelle caveau di Saint-Denis. L’opera conosciuta oggi, l’unica rimasta di Robert, secondo le ricostruzioni, sarebbe l’antica cappella sotterranea della Vergine eretta nel IX secolo dall’abate Hilduin e trasformata nel 1683 in cripta dei Borbone.

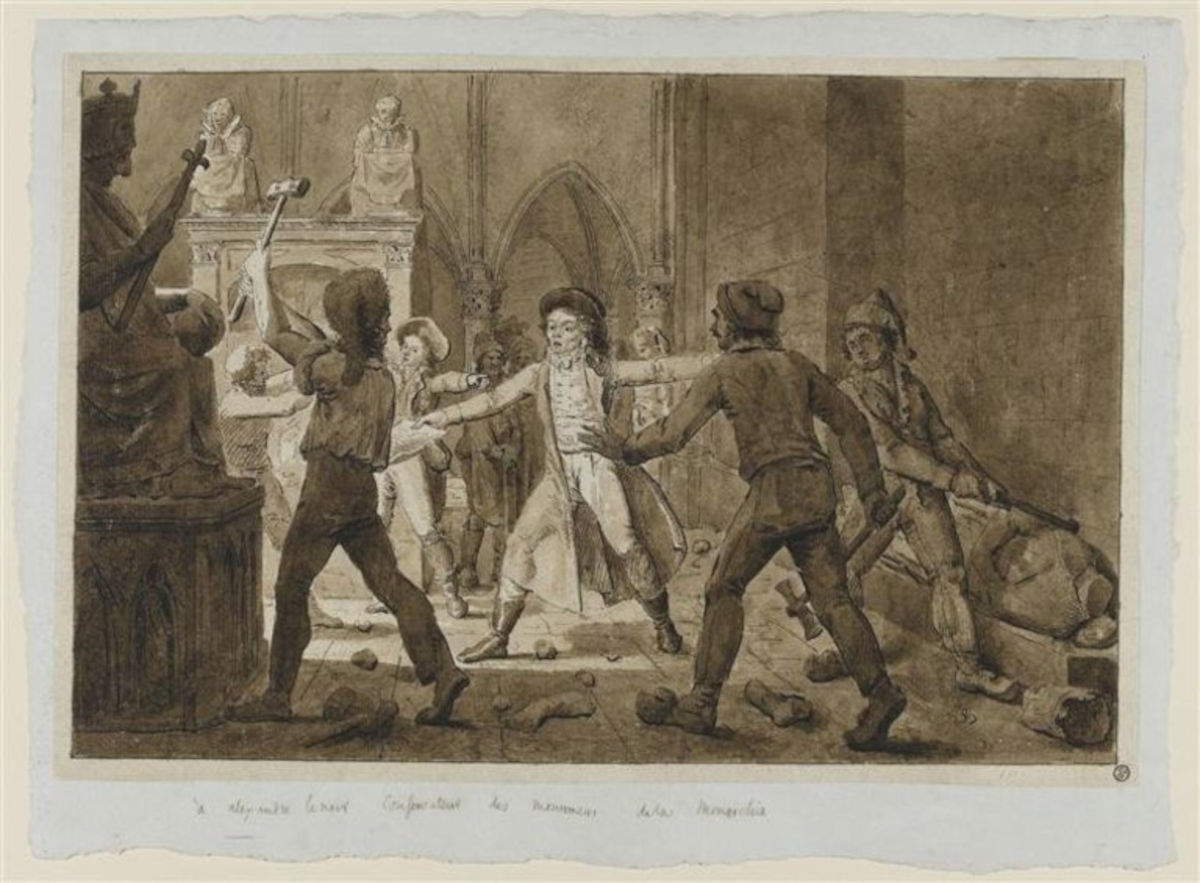

Alla documentazione artistica di Robert si affianca in seguito la testimonianza diretta di Alexandre Lenoir (Parigi, 1762 - 1839), direttore del Musée des Monuments Français, che assistette al saccheggio delle sepolture della basilica. Lenoir si oppose con determinazione al vandalismo rivoluzionario, come dimostra il disegno Alexandre Lenoir si oppone alla distruzione del mausoleo di Luigi XII a Saint-Denis, realizzato nell’ottobre 1793 da Pierre Joseph Lafontaine. Grazie ai suoi interventi infatti, Lenoir riuscì a salvare diverse statue e altri reperti, trasferendoli al Couvent des Petits-Augustins, che divenne nel 1795 il Musée des Monuments Français (chiuso poi nel 1816). Tra le opere recuperate da Lenoir figurano i monumenti funebri di Luigi XII e Anna di Bretagna. La loro conservazione è documentata da un olio (un anonimo), databile tra il 1810 e il 1820, che ritrae il mausoleo all’interno della sala del XV secolo del museo. Successivamente, i monumenti furono restaurati e ricollocati all’interno della basilica di Saint-Denis, recuperando in parte la memoria dei sepolcri reali violati durante la Rivoluzione.

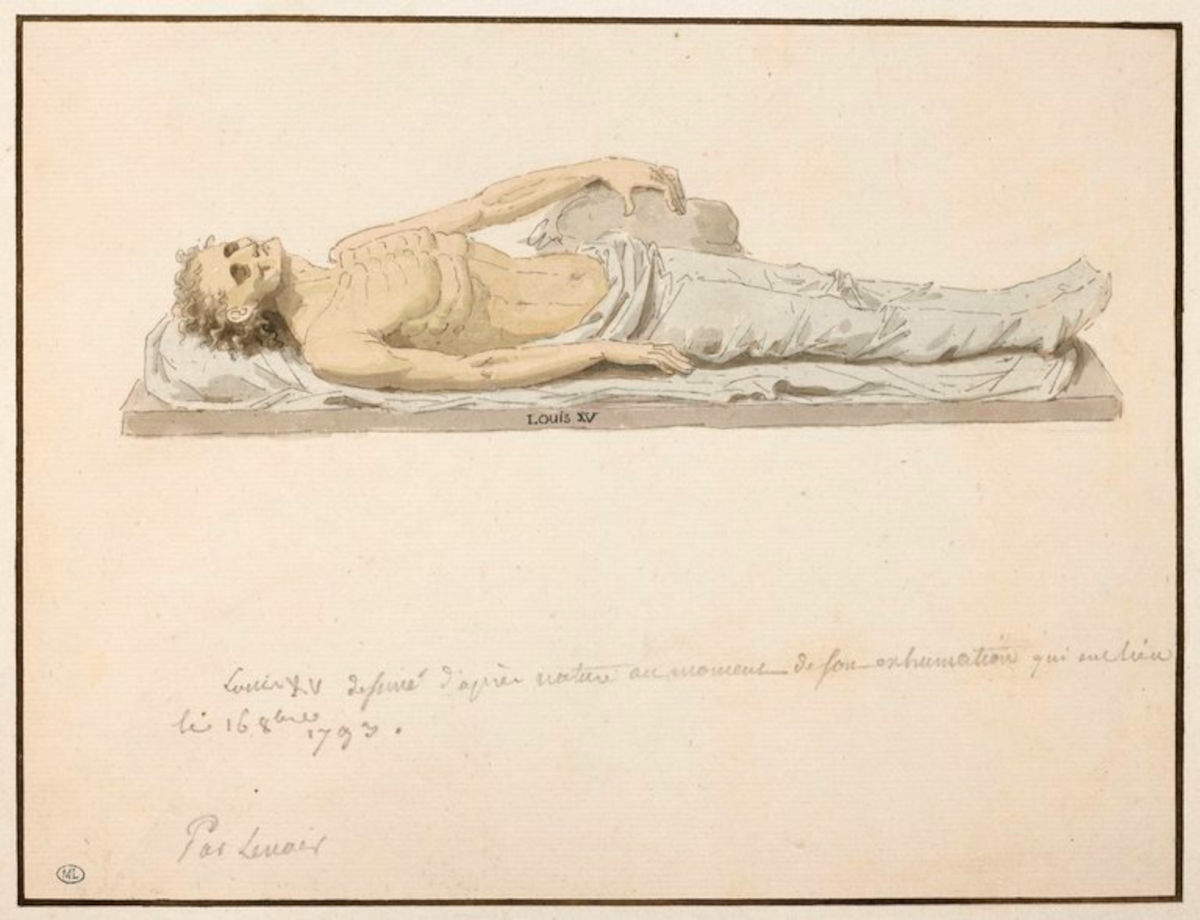

Il 16 ottobre 1793, mentre a Parigi la regina Maria Antonietta (Vienna, 1755 – Parigi, 1793) camminava verso la ghigliottina, a Saint-Denis i commissari rivoluzionari proseguivano l’azione di profanazione. All’alba furono aperti i feretri di Enrichetta di Francia, figlia di Enrico IV di Francia, di Enrichetta d’Inghilterra, di Filippo d’Orléans, fratello di Luigi XIV, insieme a quelli di altri venti membri della dinastia. Alle undici del mattino venne spostata la bara di Luigi XV, collocata ai piedi di una nicchia dominata da una statua della Vergine. Il sarcofago di metallo fu condotto al cimitero e aperto solo allora. Il primo colpo di scalpello, come riporta Billard, liberò un getto di miasmi così violento da costringere i presenti a indietreggiare mentre il corpo, immerso in un liquido derivato dalla dissoluzione del sale marino utilizzato per la conservazione, appariva sorprendentemente integro. La pelle era ancora chiara e il naso violaceo. Luigi XV, infatti, non era stato imbalsamato secondo l’uso tradizionale. In ogni caso, una volta rimosse le protezioni, la decomposizione si manifestò in tutta la sua gravità.

Come riportato da Druon, l’odore era talmente insopportabile che si ricorse nuovamente a polvere da sparo e a colpi di fucile, nel tentativo di purificare l’aria appestata. Alla fine, il corpo venne posto nella fossa comune, adagiato sulla calce viva e coperto di terra. La sepoltura rimase perciò aperta per accogliere i cadaveri dei giorni successivi. Intanto, all’interno della basilica, i sarcofagi divennero essi stessi bersaglio della furia rivoluzionaria. Ingombranti e difficili da accatastare, furono destinati alla fusione. Nel cortile fu allestita quindi una fonderia improvvisata, dove i sarcofagi funerari venivano ridotti a metallo grezzo, pronto a essere riutilizzato. Sappiamo inoltre che il lavoro avveniva in condizioni disumane. Le esalazioni dei corpi in decomposizione saturavano l’aria e rendevano insopportabile la permanenza nei sotterranei. Per difendersi i rivoluzionari ricorrevano, come già scritto, a rimedi precari. Oltre alla polvere da sparo e allo spargimento di aceto sul pavimento, gli uomini indossavano fazzoletti imbevuti di sostanze aromatiche sul viso. Alla fine di ottobre, il sepolcreto reale di Saint-Denis era ridotto a un desolato scenario di rovine: l’edificio, privato della sua funzione, rimase per anni esposto alle intemperie e conobbe gli usi più disparati. Venne anche utilizzato come magazzino per farina e grano.

Fu poi Napoleone, all’inizio dell’Impero, a decidere il restauro della basilica. Su consiglio del politico Chateaubriand, egli volle consacrare Saint-Denis a nuova necropoli dinastica, destinata agli imperatori, richiamando al tempo stesso la memoria degli antichi re. La rivoluzione però aveva ormai disperso i resti dei sovrani: ciò che infatti sopravviveva delle sepolture precedenti al 1789 era stato gettato in due grandi fosse comuni nel cimitero settentrionale di Saint-Denis e i corpi non riposavano più sotto i loro monumenti funerari. Parallelamente al sacco della basilica, a partire dall’ottobre 1792, il piccolo cimitero della Madeleine divenne luogo di sepoltura per i giustiziati di place de la Révolution, l’attuale place de la Concorde. Si calcola che vi furono deposti circa cinquecento corpi, tra cui figure di rilievo come Olympe de Gouges, Manon Roland, Madame du Barry, Charlotte Corday, Philippe Égalité e i ventuno deputati girondini. Il 21 gennaio 1793 vi fu inumato Luigi XVI, giustiziato dopo il processo condotto dai deputati della Convenzione; il 16 ottobre dello stesso anno toccò invece a Maria Antonietta, condannata dal Tribunale rivoluzionario. Entrambi vennero deposti in fosse individuali, le salme racchiuse in bare semplici e ricoperte di calce viva.

Con la Restaurazione, il cimitero della Madeleine passò a Luigi XVIII. Il 21 gennaio 1815 fu posta la prima pietra della Chapelle expiatoire, monumento voluto per onorare la memoria dei sovrani ghigliottinati. Parallelamente, si procedeva al recupero e al trasferimento dei resti di Luigi XVI e Maria Antonietta, che furono solennemente traslati dalla fossa del cimitero della Madeleine alla basilica di Saint-Denis, riportando così i due sovrani martiri nella necropoli dinastica da cui erano stati esclusi dalla rivoluzione. I lavori, rallentati dai Cento Giorni e dal ritorno di Napoleone, ripresero dopo Waterloo e furono portati avanti dall’architetto Pierre Fontaine. Luigi XVIII impose che nessuna zolla di terra, impregnata del sangue delle vittime, fosse rimossa. Gli antichi resti furono perciò raccolti in ossari.

Inaugurata nel 1824 e completata due anni più tardi sotto Carlo X, la Chapelle expiatoire si presentava come un monumento neoclassico dalle forti valenze romantiche e politiche. Era una condanna del regicidio e un segno della rinascita monarchica. Nel 1817, inoltre, Luigi XVIII ordinò il recupero di tutti i resti dei sovrani profanati, ormai mescolati nelle fosse comuni di Saint-Denis per ricollocarli in un ossario ricavato nella cripta, nel vecchio caveau di Turenne. Dopo la rivoluzione di luglio del 1830, la Chapelle expiatoire fu minacciata. Nel 1831 le decorazioni con i gigli di Francia vennero scalpellate, ma tre anni più tardi Luigi Filippo di Francia decise di preservarla e solo allora vi fece collocare due grandi gruppi scultorei di marmo: L’Apoteosi di Luigi XVI di François-Joseph Bosio nel 1834 e Maria Antonietta sorretta dalla Religione di Antoine-Denis Chaudet Cortot nel 1835. La Chapelle expiatoire sopravvisse così ai mutamenti politici, eretta a simbolo religioso e memoriale che legava devozione privata, memoria dinastica e rivendicazione contro-rivoluzionaria.

Con il ritorno della monarchia borbonica e, in seguito, con l’avvio del Secondo Impero, la basilica di Saint-Denis conobbe una nuova stagione di attenzioni. L’edificio fu progressivamente oggetto di un programma di restauri che trovò la sua guida più autorevole in Eugène Viollet-le-Duc (Parigi, 1814 – Losanna, 1879), architetto e restauratore di monumenti sacri. Grazie alla sua direzione infatti, molti sepolcri medievali e rinascimentali superstiti furono rimessi in ordine e ricollocati nella navata e nel coro della basilica, dando un nuovo volto di sacralità e di memoria al complesso dinastico. La cripta fu arricchita da statue in pietra degli imperatori carolingi: in verità si parla di opere realizzate all’epoca di Napoleone I, in vista di una cappella imperiale che non fu mai portata a compimento. Saint-Denis divenne dunque un luogo di stratificazione politica oltre che religiosa. Allo stesso tempo, il culto di Luigi XVI e Maria Antonietta, trovò espressione in nuove opere scultoree commissionate durante la Restaurazione. Già nel 1816 Luigi XVIII aveva ordinato a Edme Gaulle e Pierre Petitot un gruppo monumentale anch’esso in marmo che raffigurasse i due regnanti inginocchiati in preghiera. La scultura presente ancora oggi in Saint-Denis, completata nel 1830, mostra Luigi XVI e Maria Antonietta raccolti davanti all’altare, simboli di un martirio cristiano e politico.

La vicenda della profanazione delle sepolture reali di Saint-Denis fu dunque l’espressione di una volontà politica precisa: distruggere la memoria per cancellare un’idea di potere fondata sulla continuità dinastica. Le azioni commesse, dallo smantellamento dei mausolei alla fusione dei metalli, dall’apertura dei feretri alla dispersione dei resti, obbedivano infatti a un linguaggio che voleva tradurre in azione concreta il principio della sovranità popolare. La basilica, si trasformò in questo modo in palcoscenico di una condanna della commemorazione che non risparmiava nulla, né corpi né immagini. Eppure, la stessa Saint-Denis tornò a essere luogo di memoria; le restaurazioni ottocentesche e il ritorno delle salme reali attribuirono un nuovo senso al trauma rivoluzionario. La basilica di Saint-Denis rimane ancora oggi un monumento che, al di là della sua bellezza architettonica, resta la prova concreta della linea che separa l’eternità dall’effimero.

L'autrice di questo articolo: Noemi Capoccia

Originaria di Lecce, classe 1995, ha conseguito la laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara nel 2021. Le sue passioni sono l'arte antica e l'archeologia. Dal 2024 lavora in Finestre sull'Arte.Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.