Dal 19 ottobre 2025, le stazioni radio francesi trasmettono Un mauvais rêve de Sandro Botticelli (Un cattivo sogno di Botticelli https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/allons-y-voir/un-mauvais-reve-de-sandro-botticelli-6063000). I primi cinque minuti di trasmissione danno il la, come si suol dire in musica. Il medievista Patrick Boucheron proclama in onda: “Ci tocca affrontare questa cultura del femminicidio... ” che avrebbe avuto origine esattamente nel 1483, e non prima, in un ciclo di quattro dipinti di Botticelli che raccontano la storia di Nastagio degli Onesti. Per il professor Boucheron, questi dipinti di Botticelli promuovono apertamente il “ginocidio”. Quanto basta per sbalordire i conoscitori del pittore fiorentino che, dopo una vita di ricerche, scoprono improvvisamente che il loro eroe non era altro che il sadico inventore del femminicidio pittorico. Ognuno ha diritto alla propria opinione, ma ben diversa è la posizione dei professori: la loro missione educativa li obbliga alla rettitudine e all’apertura mentale. Una sintesi davvero difficile. Il privilegio della fama non abolisce questo dovere: anzi, lo raddoppia. È quindi legittimo esprimere educatamente il nostro scetticismo di specialisti del Quattrocento nei confronti di questo incubo che Sandro Botticelli non si merita.

Già sottoposta all’interpretazione sfrenata di Georges Didi-Huberman in Ouvrir Vénus (Parigi 1999), un saggio di analisi fantasmagorica, la favola in questione raffigura un noto eroe del Decameron di Boccaccio, immerso suo malgrado in una terrificante scena di caccia. La tempera su tavola del secondo episodio di questa favola, conservata a Madrid (Fig. 1), riflette forse il sadismo sfrenato di Botticelli? Prima di pronunciarsi, sarebbe meglio sapere come guardare, interrogare e comprendere un dipinto. Altrimenti, come diceva l’insostituibile Daniel Arasse, “non ci si vede niente”. Eccone una dimostrazione.

L’arte di Botticelli stilizza Boccaccio come un film dell’orrore in cui Nastagio assiste all’agonia di un amore tragico, che sperimenta in prima persona. Disprezzato dalla bellissima Bianca Traversari, che ama invano e che sta causando la sua rovina, Nastagio vaga, consumato dal dolore, attraverso una foresta oscura e si imbatte, visione soprannaturale, in una caccia infernale modellata sul XIII canto dell’Inferno (109-129) di Dante Alighieri, nel girone dei suicidi, dettaglio assolutamente cruciale. Terrorizzato, Nastagio vede una donna inseguita da un cacciatore e dai suoi cani, gettata a terra dove le viene strappato il cuore, per poi risorgere, illesa, e riprendere la sua fuga disperata. Il cacciatore e la sua preda sono due spettri dannati. Amata follemente dal cacciatore fantasma, la donna altera apparteneva in vita a una famiglia ben più nobile, ma dopo aver spinto senza rimorsi il suo indegno amante al suicidio, ella finisce per espiare, oltre la morte, la mostruosa crudeltà di cui aveva gioito senza provare il minimo pentimento. È quindi una “Bella Dama Senza Pietà”. Lei gli ha strappato il cuore sulla terra, per disprezzo di classe, e lui le strappa il suo nell’aldilà, dopo averla trafitta con una spada, strumento del proprio suicidio. Al contrario, tutto finisce bene per Nastagio e Bianca: l’esempio spettrale li spinge al matrimonio.

Il potente motivo iniziale di una differenza di rango e fortuna, fondamentale nel Medioevo, mette in moto il dramma del disprezzo, poi la tragedia del suicidio, un peccato mortale che a sua volta determina una compensazione soprannaturale attraverso l’arma stessa del suicidio, come voleva Dante che chiamava questa giustizia divina “contrappasso”, una sorta di legge del taglione. Ma nell’opera del borghese Boccaccio, posteriore a Dante, prevale il fattore socio-economico. Non è sessuale nel senso in cui lo intendiamo noi. Inoltre, nel Medioevo come nel Rinascimento, l’amore passionale provato da Nastagio veniva spesso classificato come una malattia dell’élite, in accordo con la medicina greco-araba latinizzata da Costantino l’Africano (m. 1087) e Gerardo da Cremona (m. 1187). Non traduce un sentimento romantico, e ancor meno la grande emozione mediatica che va di moda oggi. Chi impazzisce per amore, non piange su Facebook: si allontana dal consesso umano per morire. Da qui l’isolamento silvestre di Nastagio. Ciò che certamente richiama l’Eros in Boccaccio è questa morte d’amore dell’aristocratico, ipnotizzato dall’icona femminile, un tipico caso di malinconia fatale con i suoi deliri visivi. Non è causato dal “sesso” della donna in senso genitale, ma da hereos, l’equivalente latino del termine arabo ilisci, questo mal d’amore che infetta l’immaginazione al centro del cervello e trasforma l’amante allucinato in un pazzo suicida, pronto a lasciarsi morire di fame. Boccaccio sottolinea giustamente che Nastagio “non si ricorda di mangiare né d’altra cosa”. A partire da Rufo di Efeso (150 a.C.), Rhazes (†925), Avicenna (†1037), Costantino l’Africano (†1087) e Arnoldo da Villanova (†1311), i medici cercarono di comprendere e curare questa frenesia autodistruttiva, che è stata ampiamente studiata da eminenti specialisti in Francia e in Italia (vedi E. Ciavolella, La malattia d’amore dall’Antichità al Medioevo, Roma 1976; D. Jacquart e C. Thomasset, Sexualité et savoir médical au Moyen Âge, Parigi 1985, pp. 115–120 e J.-Y. Tilliette, Les fous d’amour au Moyen Âge, de Tristan au Roland Furieux, “P0&SIE”, 159 / 1 (2017), pp. 134-42). Tutto questo vien detto a buon pro, per fornire un solido antecedente culturale al Nastagio di Boccaccio, mai offerto da questa strana ristrasmissione di France Culture.

Diamo il merito alla signora Ana Debenedetti, direttrice della Fondazione Bemberg, di aver tentato, durante i primi venti minuti del programma, di contestualizzare e modulare, seppur timidamente per i nostri gusti, la virulenza denunciatrice di uno slogan inverificabile: Botticelli fu il primo regista in assoluto del massacro patriarcale delle donne. Il suo “brutto sogno” era la sottomissione femminile, il “ginocidio” insegnato per immagini durante il Rinascimento. Il ragionamento (se così lo si vuol chiamare) non fa una piega. Sottoponiamolo ora a una serena analisi.

Innanzitutto, come funziona l’iniziale fraintendimento di questo discorso, da cui scaturiscono una serie di errori fattuali e scorciatoie fallaci? Basti pensarci bene: il dipinto in questione non è mai stato il brutto sogno di Botticelli, che era semplicemente il pittore incaricato di dipingere la storia di Boccaccio, ma piuttosto l’allucinazione di un Nastagio distrutto dalla malinconia d’amore. Teniamo conto di questa distinzione biografica assolutamente cruciale, che viene troppo facilmente trascurata.

L’unico sogno autenticamente autobiografico in cui Botticelli fu sia attore che narratore è quello che abbiamo reperito nei Detti piacevoli di Angelo Poliziano e successivamente studiato nel nostro saggio in francese Le Songe de Botticelli (Hazan 2022, pp. 17-19 / https://lunettesrouges1.wordpress.com/2023/02/03/mars-plutot-que-venus-botticelli/). In breve, cosa ci racconta? La profonda repulsione di Botticelli per il matrimonio mentre fugge dalla donna che è costretto a sposare contro voglia in sogno. Si tratta esattamente di un Hypnerotomachia rovesciata. In effetti, i giovanotti di bella presenza ebbero sempre la spiccata preferenza del pittore di Lorenzo il Magnifico, e Lorenzo stesso vi alludeva con doppi sensi burleschi nel suo poema I beoni, una sorta di banchetto bacchico ultimato due anni dopo il ciclo di Nastagio (vedi Le Songe de Botticelli, pp. 124-127). Le date coincidono. Questo elemento è particolarmente scomodo per la tesi di Didi-Huberman e il suo corollario di un pittore che costringe le donne a sposarsi sotto la minaccia visiva dello smembramento raffigurato nel suo Nastagio. Sembra quasi che Botticelli stesso si sarebbe fatto fare a pezzi piuttosto che sposare una dama! Nonostante tutto, si continuerà a sostenere che Botticelli sia complice di Boccaccio e quindi corresponsabile del crimine? Ma gli strati di significato nella narrazione di Boccaccio confutano il postulato arbitrario della violenza libidica scatenata da maschi in calore. Tutti colpevoli? No davvero. Boccaccio è un autore raffinato, il suo racconto è complesso, sotteso da una morale teologica e Botticelli ha raffigurato l’orrore e, soprattutto, il coraggio di Nastagio che accorre in aiuto dello spettro della sfortunata vittima. Come racconta Boccaccio, egli cerca disperatamente di impedire l’omicidio, armato di un lungo ramo a guisa di bastone contro i molossi (Fig. 2). Crede ancora di salvare una donna vera. Non può esserci la minima ambiguità.

Nastagio accusa immediatamente il cacciatore, che affronta coraggiosamente, di comportarsi da volgare assassino e non da nobile cavaliere tenuto a rispettare una donna, essere umano da difendere a tutti i costi: “Io non so chi tu ti se’ che me così conosci, ma tanto ti dico, che gran viltà è d’un cavaliere armato volere uccidere una femina ignuda ed averle i cani alle coste messì come se ella fosse una fiera salvatica; io per certo la difenderò quanto io potrò” (Boccaccio, Decamerone, V 8, righe 50-52 ed. V. Branca, Torino 1992). Soltanto dopo essersi accorto di sognare, e di fronte alla riaffermata e inflessibile volontà divina del contrappasso, vediamo Nastagio rassegnarsi a malincuore ad assistere alla finta esecuzione, rabbrividendo di terrore (Fig. 3). È opportuno sottolineare questo netto contrasto fisico e morale, plasticamente tradotto da Botticelli. Inoltre, la rivelazione fantastica conferma che la carneficina, mai realmente commessa, è solo un’apparizione immaginaria. Com’è possibile? Nastagio contempla probabilmente quello che Robert Klein, in La Forme et l’Intelligible (Parigi 1970, pp. 89–124), chiamava un “inferno ficiniano”, uno spazio allucinatorio di espiazione immaginale in cui le anime dannate, secondo il filosofo Marsilio Ficino, vero Platone laurenziano, ripetono i loro peccati e riproducono i loro vizi all’infinito, come abbiamo spiegato nel 2017 in Voir l’Enfer (https://shs.hal.science/halshs-03844334/document).

Ma andiamo avanti. Il fatto che l’eroina smembrata nel racconto di Boccaccio non sia affatto una Venere o una ninfa, ma un personaggio letterario autonomo, non turbava Didi-Huberman, né turba più di tanto i suoi discepoli, incalliti nell’errore del maestro. Che importa loro, del resto, che l’Afrodite di Botticelli non sia una martire, ma la dea dalle carni sontuose della Nascita di Venere che ammiriamo agli Uffizi, come hanno stabilito illustri storici dell’arte? È un’altra evidenza negata. Perché mai? Perché “non solo cose belle capitano a Venere” (diceva Didi-Huberman). Con tali parole, cercano di convincerci che il Rinascimento, sempre lui, abbia inventato l’eterno calvario delle donne, lo stesso calvario che è tragicamente esposto in prima pagina delle nostre strazianti cronache contemporanee.

Cominciamo con un’osservazione di base: in realtà, Boccaccio e Botticelli riciclano l’antichissima tradizione misogina dei fabliaux medievali, come la violentissima Dame écouillée del 1225 (a cura C. Debru, Parigi 2009), una virago alla quale vengono squarciate le natiche. Altro che invenzione del Quattrocento fiorentino ! La trasmissione non lo menziona mai e ignora completamente l’indagine iconografica, come se, durante il Rinascimento, i testi letterari antichi e medievali non avessero sapientemente informato le immagini, pensate per farci riflettere e indagare quanto celano sotto la superficie.

Dobbiamo anche lamentare questo palese cedimento metodologico: lo scarto fattuale e temporale tra la finzione pittorica e l’omicidio contemporaneo viene semplicemente negato, e questa negazione si nasconde purtroppo sotto l’accusa. A cosa serve la distanza storica, garante di giudizio accurato? No, il XV secolo varrebbe quanto il XXI secolo, e il pittore rinascimentale penserebbe come l’assassino dei nostri tribunali. A questo grado zero della storia dell’arte, e della storia tout court, spiace dover constatare che tra i detrattori di Botticelli prevale una sfacciata negazione ermeneutica. Di conseguenza, la sua pittura viene arbitrariamente avulsa dal proprio contesto storico-estetico. Viene schiacciata sulla bieca attualità. L’arte ormai ha un solo livello di senso e un’unica dimensione: il crimine. Dipingere una finzione letteraria nel XV secolo significherebbe, in termini concreti, istigare un branco di uomini sadici nel 2025 a punire una donna che si nega sessualmente. Addirittura, la criminalità contemporanea imiterebbe la pittura fiorentina. Il Quattrocento si ritrova così implacabilmente intrappolato nella fantasmatologia moderna. Povero Warburg, povero Panofsky, povero Baxandall!

Non stiamo falsificando nessuna di queste asserzioni. Sono verificabili. Esse mescolano senza discrimine notizie di cronaca e dipinti antichi per amplificare un’emozione morbosa. È un sofisma visivo, una “emozionalizzazione” dell’arte che privilegia l’emotività romanzata a scapito della delucidazione iconografica. Un controesempio dovrebbe bastarci.

Cosa penseremmo di una storia dell’arte se sostenesse che il geniale Domenico Ghirlandaio abbia dipinto la sua sanguinosa Strage degli Innocenti (Fig. 4) nella Cappella Tornabuoni nel 1490, raffigurando neonati mutilati, amputati e decapitati per glorificare l’infanticidio di massa, come quello perpetrato davanti ai nostri occhi a Gaza o altrove? Penseremmo che questa disciplina abbia perso la testa, che sia irrazionale nel senso che un pathos incontrollato ne mina brutalmente la logica. Sembrerebbe che non insegni nulla, che scambi il suo pubblico per un popolo di emotivi senza cervello, troppo stupidi per meritare spiegazioni.

Di conseguenza, nessuno ci parla mai di estetica o d’iconologia, ma di prove, seppur altamente manipolate, certo. L’opera di un pittore viene criminalizzata, ma non si tratta di un pittore qualsiasi: viene oscurato il faro della pittura colta fiorentina e dell’umanesimo rinascimentale, la bestia nera degli antiumanisti. Questo tipo di diffamazione, intenzionale o meno, rientra nel novero di altre forme di vandalismo contro l’arte, più crude e aggressive (che includono il lancio di zuppa e altri atti simili), che tuttavia sfruttano lo stesso principio di notorietà negativa: attaccare l’essenza stessa dell’arte, soffocando ogni forma di ammirazione con la vendetta.

L’efficacia mediatica di una simile polizia culturale poggia sulla sua cecità. Viene trascinato davanti alla buon costume il responsabile postumo di un crimine pittorico che non ha mai commesso, prima di tutto perché non era il suo sogno, e poi perché appartiene al regno dell’irreale, all’essenza stessa dell’arte. Una finzione? Chi se ne importa! Botticelli, questo criminale del pennello, le cui credenziali artistiche sono ormai prive di valore, non ha diritto a una difesa in un simile tribunale. È forse per questo che l’ammirevole lavoro di studio condotto da Alessandro Cecchi, Cristina Acidini e altri specialisti viene deliberatamente ignorato, insieme ai magistrali studi di Vittore Branca (Boccaccio visualizzato, Torino 1999) e di Monica Centanni (La Calunnia di Botticelli, Roma 2023) sull’iconografia del Decameron, che è precisamente l’oggetto di questo programma? Allo stesso modo, gli insegnamenti certamente scomodi per l’accusa, di studiosi come Gombrich e Panofsky vengono liquidati da una prospettiva unilaterale che assomiglia a un copia-incolla delle tesi di Didi-Huberman, un autoproclamato oppositore dell’umanesimo intellettuale panofskiano in Francia (vedi il suo Devant l’image, Parigi 1990, pp. 135-145).

Per essere esaustivi e non trascurare nulla, consideriamo l’ulteriore indizio offerto da un ospite, Ivan Jablonka, modernista e romanziere specializzato in femminicidio, anch’egli fermamente convinto che “Botticelli partecipa a una cultura ginocida”. Cosa significa “partecipa”? Un mistero. L’autore di Laetitia, un romanzo che parla di un orribile smembramento realmente avvenuto – che a suo dire “non è molto diverso da quello di Botticelli” (sic) – fornisce una testimonianza schiacciante dell’appropriazione indebita delle fonti. Eccola : il Rinascimento stampa trattati di anatomia pieni di donne scorticate, uteri dissezionati e viscere femminili. Il pittore del “ginocidio” appartiene ovviamente a questa triste stirpe di mutilatori. Eppure, se ci degniamo di ricordarlo, il grande Vesalio dissezionava anche molti maschietti, mentre gli anatomisti del XVI secolo, abituati a sezionare organi maschili, affondavano diligentemente le loro lame in peni, testicoli e vesciche virili, come testimonia un meticoloso disegno di Leonardo da Vinci conservato al Castello di Windsor (vedi R. L. 19098v). Tra l’altro, questo Leonardo, questo attento disegnatore di sezionamenti femminili, non è forse anche lui un vile “ginocida”? Ah! Come tagliare corto? È proprio il caso di dirlo. Vediamo il prezzo da pagare per aver confuso delinquenza sessuale, pittura e dissezione scientifica in nome di un moralismo artistico che Jacques Guillerme aveva già denunciato nel suo Atelier du Temps (Parigi 1964).

A proposito di delinquenza, un’indagine negli archivi penali sarebbe stata auspicabile per verificare se Botticelli abbia mai maltrattato qualche donnetta. Non è forse la vita come l’arte, e l’arte come la vita, almeno secondo gli accusatori radiofonici dell’artista? Il programma non si intitola forse Allons-y voir (“Andiamo a vedere”)? In effetti, noi eravamo andati a vedere nel 2022, in Le Songe de Botticelli, le accuse concrete mosse al pittore, che abbiamo meticolosamente studiate a Firenze negli archivi degli Ufficiali di Notte, la buoncostume fiorentina del tempo : rivelano, al contrario, le sue tendenze “sodomite”, ovvero il suo amore esclusivo per gli efebi. Tale precedente sembra un po’ debole per un sedicente ossessionato dalla carne femminile, che per giunta certa critica, è vero, poco informata immagina essere stato l’amante improbabilissimo di Simonetta Vespucci.

Confessiamo un’ultima preoccupazione, che riteniamo legittima alla luce dei recenti eventi che hanno interessato l’arte e i movimenti attivisti. La causa femminista, importante quanto l’istruzione e la cultura, non merita forse di meglio? Distruggendo simbolicamente il patrimonio fiorentino, chi può seriamente credere di promuovere la dignità delle donne in tutto il mondo? Chi pensa onestamente di dare un contributo costruttivo al femminismo del XXI secolo? Tali eccessi potrebbero ritorcersi contro le buone intenzioni che li animano. Reazionari e maschilisti di ogni tipo non aspettano altro che questa opportunità. Le stesse eccessive semplificazioni potrebbero anche danneggiare in altro modo Botticelli e i suoi dipinti, ancora risparmiati da vandali di ogni genere, avidi di giustificazioni inconsistenti.

Allontaniamoci con gioia da questi pericoli e impegniamoci invece a difendere una storia dell’arte lucida per un pubblico informato. Dato che si parla di sesso, consideriamo la sessualità antica, una categoria contestata da Michel Foucault, il luminare del Collège de France, come un oggetto indipendente dalla nostra modernità, slegato dalle nostre norme e dalla nostra educazione sessuale. Da qui l’improbabilità di qualsiasi rapporto di causa-effetto tra il XV e il XXI secolo. Chiaramente, i ruoli di genere erano così porosi nel Quattrocento, soprattutto a Firenze, che un’interpretazione puramente criminalistica delle immagini di Venere è altamente fuorviante. Pertanto, i cassoni fiorentini raffiguranti Venere o Elena di Troia non sono necessariamente, come afferma negativamente il programma, “lezioni di educazione sessuale che inculcano la totale sottomissione delle donne”. Le donne fiorentine erano davvero schiave sessuali dei loro mariti? Questa non sembra essere l’opinione della nostra collega Rebekah Compton (Venus and the Arts of Love in Renaissance Florence, Cambridge 2021, pp. 61-73) quando insiste, a nostro avviso giustamente, sull’esaltazione della carne e della fertilità femminile, valori socialmente positivi all’epoca dei Medici e trionfalmente incarnati dalla Venere di Botticelli. Se servono ulteriori prove, basta visitare il Louvre per ammirare un desco da parto (Fig. 5), dove una gloriosa Venere aureolata si irradia su cavalieri inginocchiati, da Paride a Lancillotto, completamente sottomessi alla loro dea. Tanti amanti cavallereschi riuniti nel sogno cortese di un giardino riempito dalla presenza di Eros (vedi i due angeli rossi, dotati di artigli come la passione, sui lati della mandorla), non sono lì per compiere un “ginocidio”, ma per arrendersi. Capitolano di comune accordo ai piedi della loro sovrana. Sarà anche questo un manuale di educazione sessuale? Ma ad uso degli uomini inginocchiati in pacifica adorazione della regina delle donne!

E per quanto spetta al cosiddetto sadismo maschilista, che dicon tipico del Rinascimento, se davvero esiste, forse che non incontra mai il suo opposto, ovvero il rovesciamento della donna sull’uomo? Vale la pena porsi questo interrogativo. E la sua risposta è nota solo ai “lavoratori dello spirito”, come li amava chiamare Alfred Weber, fratello del grande Max, cioè gli intellettuali che ancora oggi frequentano quotidianamente musei e biblioteche per le loro ricerche oscure e silenziose, lontani da una sfera mediatica sempre più ignorante e inetta.

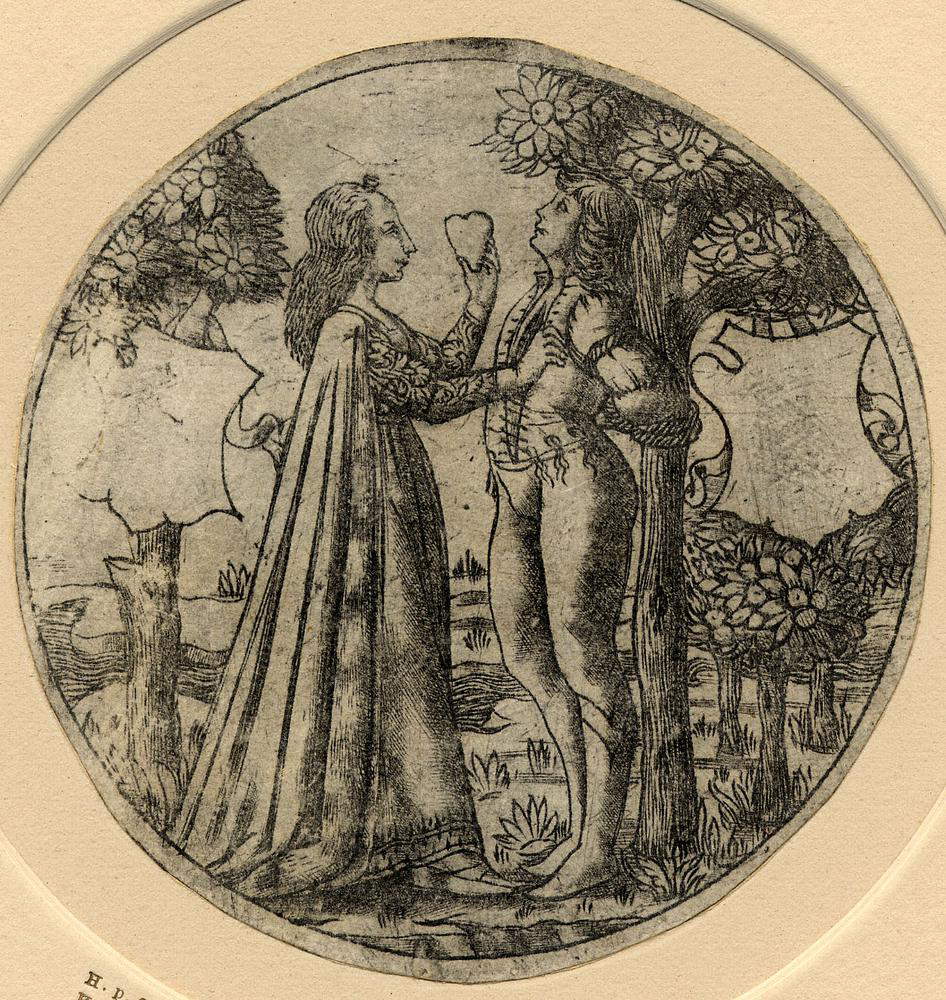

Dunque consideriamo adesso questa incisione fiorentina intitolata Crudeltà d’amore. L’abbiamo scelta tra le famose Stampe Otto (Fig. 6), provenienti dalla bottega di Baccio Baldini, contemporaneo di Botticelli. Merita davvero di essere discussa. Cosa possiamo vederci? Una nobile dama sta strappando il cuore di un paggio innamorato, catturato e legato all’albero contro il quale si sta sottoponendo alla sua cardiotomia erotica. Non siamo forse in una foresta, come Nastagio degli Onesti? Sorprendentemente, la vittima questa volta è un bel giovane. Funziona così la crudele legge medievale dell’amore reciproco, che desideriamo sottolineare e che nessun amante potrebbe infrangere senza pagarne il prezzo. La dama gli ha squarciato profondamente il petto per afferrare il cuore maschile, che brandisce con orgoglio. Allora sarebbe forse meno orribile una donna che smembra un uomo? Ecco una buona domanda.

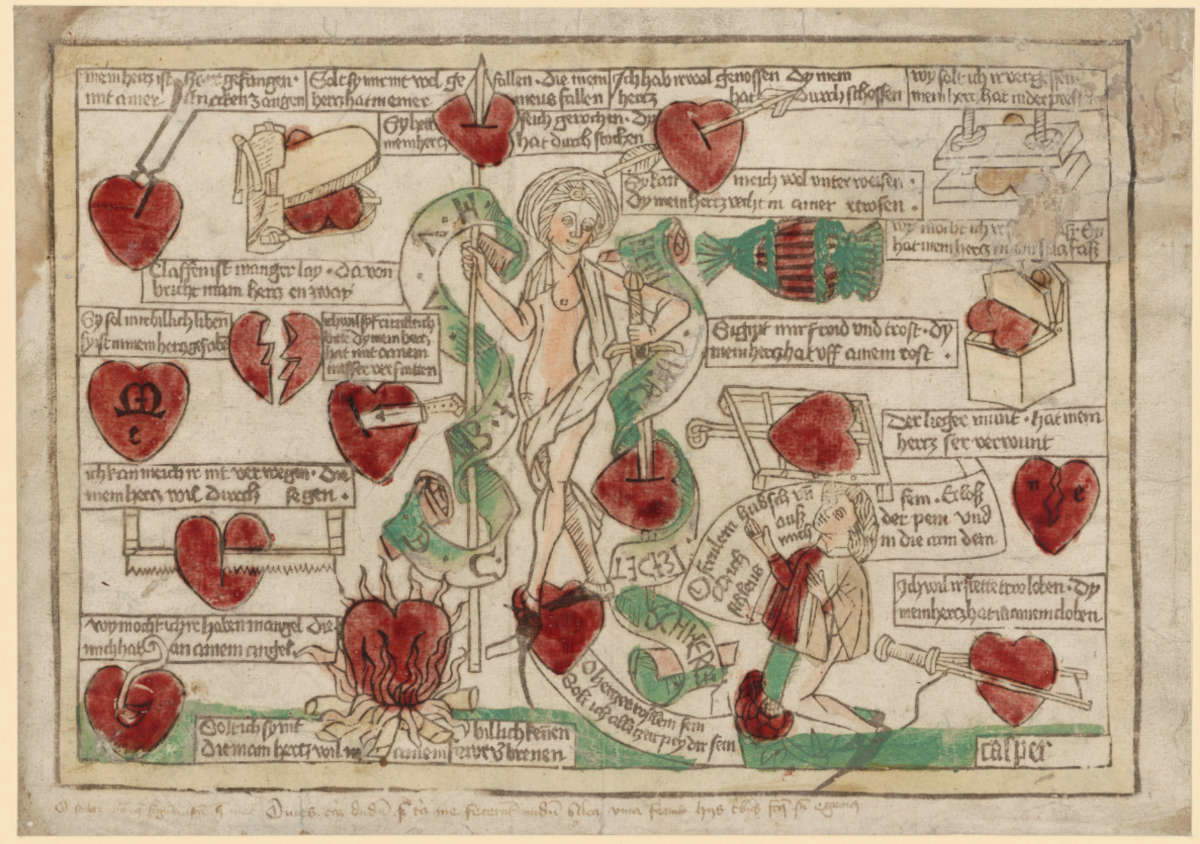

Infine, considerate la spietata Frau Venus und der Verliebte, ovvero la Signora Venere e il suo amante (Fig. 7), nell’incisione del tedesco Casper intorno al 1485, proprio all’epoca del Nastagio di Botticelli. Osservate attentamente questa Venere assassina, armata fino ai denti, mentre estrae, infilza, schiaccia, spacca, taglia, sega e brucia l’enorme e moltiplicato cuore rosso del povero giovane stravolto, pronto ad affrontare per la sua amata le prove più dure di una prigione BDSM innegabilmente medievale. Per l’edificazione del pubblico, traduciamo volentieri dal tedesco antico alcuni estratti del monologo che il condannato rivolge devotamente in cartigli, come in un divertente fumetto, a ciascuno strumento del proprio martirio:

“Si prese cura di trafiggermi il cuore (la lancia di Venere)...

Ho amato così tanto colei che mi ha trafitto il cuore (la freccia di Venere)...

Devo ringraziarla per avermi spaccato il cuore con un solo colpo della sua lama (il pugnale di Venere)...

Non posso resistere a colei che mi ha segato il cuore in due (la sega di Venere)”.

Con un pizzico di umorismo e parafrasando Didi-Huberman, che sicuramente ci perdonerà, concludiamo osservando con un sorriso che “non solo cose belle accadono all’amante di Venere”. Eh, no! E speriamo che tante contraddizioni e controesempi spiegati con calma ripristinino una chiara verità: la storia è un’ermeneutica meticolosa e priva di dogmi, i cui giudizi devono essere calibrati e ricalibrati con infinita precisione. La sua vocazione non è né di condannare né di litigare, ma di incitarci alla riflessione e, soprattutto, di farci comprendere fatti, documenti e immagini con una perfetta libertà di spirito. Un po’ come la pittura stessa, che, secondo Charles Baudelaire nel suo Salon del 1846, rimane sempre “un’arte del ragionar profondo”.

L'autore di questo articolo: Stéphane Toussaint

Stéphane Toussaint (Saint-Germain-en-Laye, 1960) è direttore delle ricerche presso il CNRS - Università La Sorbona, Centre André-Chastel, Parigi. Laureato alla École Normale Supérieure di Parigi Rue d'Ulm, ha studiato filosofia e letteratura rinascimentale presso le Università della Sorbona e di Parigi-Nanterre. Entrato al CNRS nel 1992, ha poi conseguito nel 2002 l’Habilitation à diriger les recherches all’EHESS, con un lavoro sul Neoplatonismo e il Rinascimento, incentrato su Marsilio Ficino e il suo ambiente intellettuale. Il suo percorso accademico e scientifico è stato coronato nel 2009 dal prestigioso Prix Monseigneur Marcel dell’Académie Française, e nel 2011 ha ottenuto il grado di Directeur de recherche (DR1).Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.