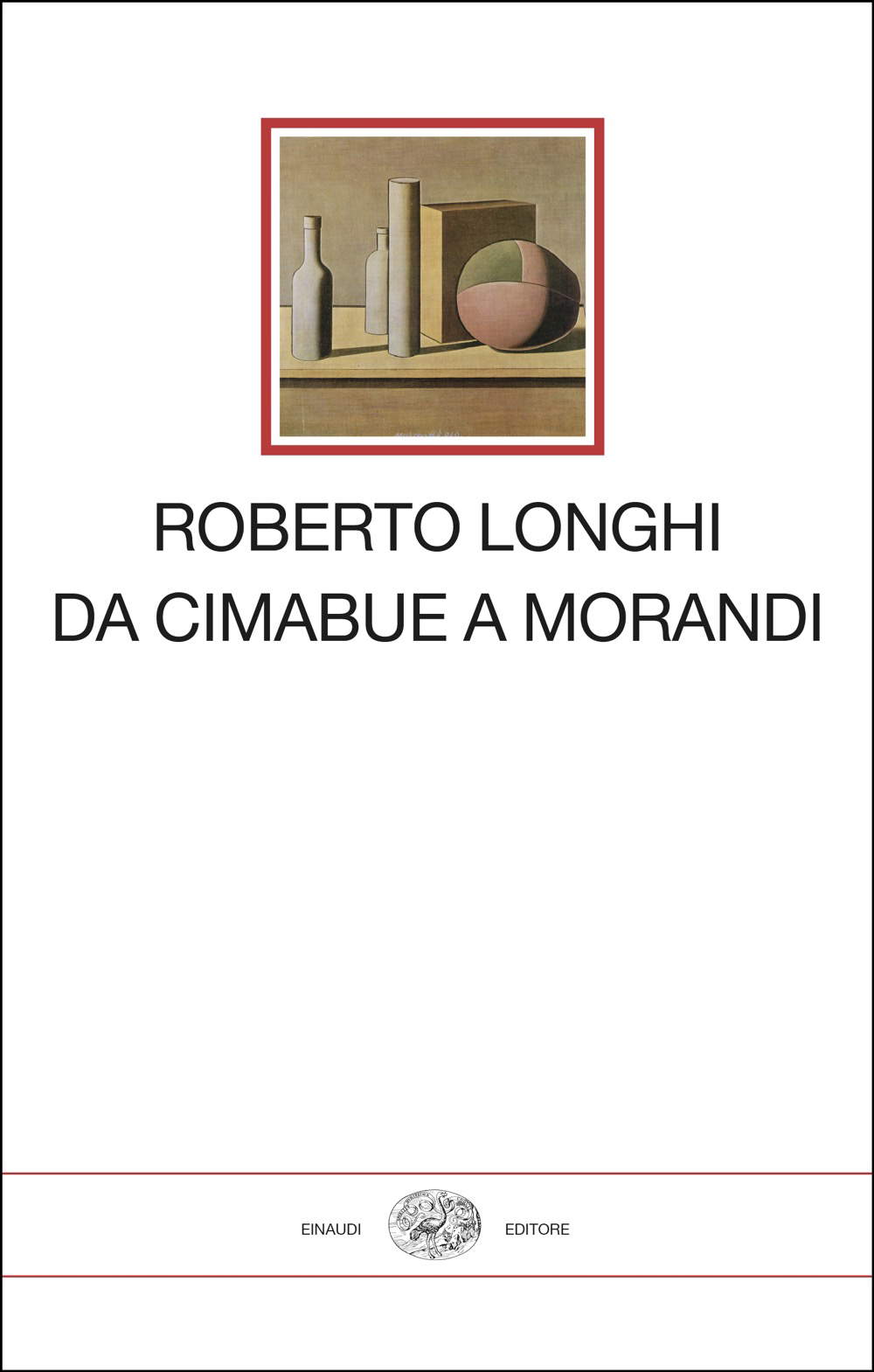

Nell’ultimo decennio gli studi tesi a rileggere l’opera storica e critica di Roberto Longhi sono stati parecchi. Segno che Longhi è entrato nella fase del processo storico che dovrà stabilire o meno la sua definitiva canonizzazione. Compito arduo se si pensa che, per uno come Gianfranco Contini, Longhi era uno dei maggiori prosatori italiani del Novecento, ma che all’estero oggi è poco letto e conosciuto a causa del suo stile di scrittura che lo rende di difficile traduzione (un altro che paga lo stesso scotto, e forse anche di più, è Giovanni Testori). Segno di questa nuova attenzione al suo percorso, qualche mese fa Einaudi ha pubblicato una raccolta di scritti longhiani nella collana dei Millenni. Si tratta, in realtà, di una riproposizione del celebre Meridiano Mondadori, uscito nel 1973, tre anni dopo la morte del critico, con la curatela di Gianfranco Contini (sotto la vigile attenzione di Anna Banti), ma con due aggiunte: un nucleo di foto a colori e le note critiche stese da 31 studiosi come introduzione a ogni testo dell’antologia. Cosa curiosa, pur nel formato molto diverso dei due libri, le pagine del Meridiano e quelle del Millennio sono circa le stesse (poco meno di 1200). La curatela generale è di due esperte della materia, Cristina Acidini e Maria Cristina Bandera, che stilano anche le premesse, cui s’aggiunge una nota introduttiva di Lina Bolzoni, tra i massimi esperti del rapporto fra testi e immagini.

La pregevole edizione non cancella il sostanziale dissenso riguardo la scelta di eliminare dal volume tutta la parte iniziale che nel Meridiano sommava i testi di Emilio Cecchi, Gianfranco Contini, Giuseppe De Robertis e Pier Vincenzo Mengaldo, calibrati e intesi a sottolineare stile di scrittura e genio letterario di Longhi come prosatore d’arte. Si potrebbe dire che in questa impostazione pesavano meno le valutazioni critiche di Longhi di quanto non risaltasse invece la sua grandezza di scrittore, grande anche per le sue idiosincrasie che, sotto la frusta di un simile domatore di fiere, diventavano antifrastiche intuizioni di percorsi da seguire “a contrario”.

Non si capisce perché prendere in toto il palinsesto dell’antologia ordinata da Contini, riprodurne persino il titolo Da Cimabue a Morandi, senza la minima variazione nella scelta dei testi, però eliminando completamente gli apparati anziché aggiornarli, quindi appropriandosi indebitamente di un lavoro fatto da critici di rango, eppure escludendo i loro saggi da questa nuova edizione. Perché invece non integrare il volume con altri testi celebri qui non compresi, per esempio quello su Caravaggio del 1952, da mettere accanto a quello del 1968 qui pubblicato, evidenziandone le differenze concettuali? E magari aggiungere in appendice il testo dell’introduzione alla mostra del 1951, sottolineando che fra la prima edizione del catalogo e la ristampa un mese dopo l’inaugurazione della mostra Longhi apportò alla sua introduzione alcune “correzioni” di tono essenzialmente stilistico, a dimostrazione del fatto che anche i grandi hanno la tentazione di correggere i libri stampati, ma soprattutto a riprova di quanto contasse la scrittura nel lavoro critico di Longhi. Perché lo stile è quella roba lì: riconoscere ciò che è tuo nel profondo, ciò che non può essere cambiato, come il colore degli occhi o l’impronta digitale, e darne prova sul campo leggendo la realtà, in questo caso artisti, opere e sviluppi storici. E se le cose stanno così, perché escludere i testi introduttivi del Meridiano, invece di spostarli in una appendice ad hoc? È come se si fosse voluto battere una strada diversa da quella indicata da Contini, senza poterne rinnegare il palinsesto antologico, per sottolineare di più il peso delle intuizioni critiche longhiane all’interno della storiografia dell’arte. Ma non è forse stato fin dall’inizio un argomento nel quale Longhi, da prodigioso conoscitore e critico, s’inorgogliva esibendo proprio un linguaggio con affondi poetici e letterari come mezzo privilegiato d’interpretazione ed espressione del suo corpo a corpo con il soggetto della sua critica? La scrittura come metodo, perché la critica, al contrario di quello che pensano gli accademici, è un sapere, non una scienza. E come tale ogni giudizio ha una sua relatività, perché può essere confermato o cambiato dallo stesso critico a distanza di anni, fino se è il caso a ribaltare le sue stesse opinioni.

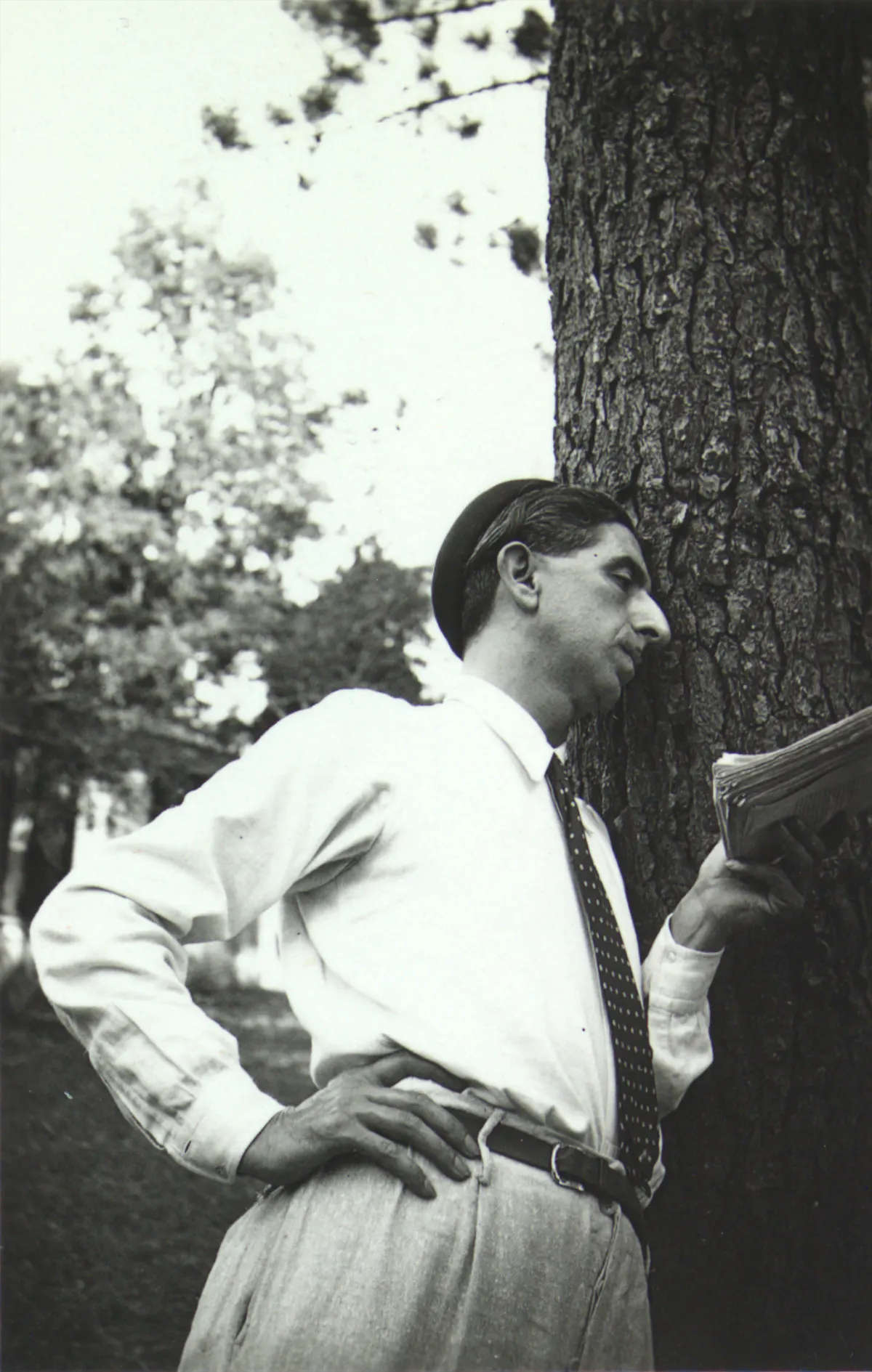

Il fatto notevole con Longhi è proprio la tenuta della sua scrittura critica, anche quando si presenta in forma di iperbole (Testori, su questa strada, lo aveva seguito aggiungendovi le sonorità dello scrittore polimorfo che ha affrontato, a differenza del suo maestro, poesia, romanzo, teatro, invettiva politica, trasferendone le sostanze nella critica d’arte). Quel far parlare le opere attraverso il linguaggio verbale, l’ecfrasi, è una scelta che alcuni suoi stessi discepoli forse non ritengono più attuale (dove sono oggi i critici che sanno porre accanto all’opera una parola evocativa che non si riduca alle perifrasi tecniche o di concettuali? Ho affrontato la questione anche nell’articolo precedente sulla mostra di Mendrisio). Vuoi i master da curatore o da manager dei musei, vuoi una sostanziale freddezza mentale indotta dall’assuefazione ai mezzi digitali che favoriscono approcci anaffettivi, molti oggi considerano la critica un mestiere che non può più operare senza inchinarsi agli strumenti scientifici, alla diagnostica variagata di immagini e materiali, alla progressiva separazione analitica fra l’opera e l’artista. Longhi ha sempre difeso il primato dell’occhio, il vantaggio del connoisseur: “prima conoscitori poi storici”. Alla luce di questo sarebbe stato di grande importanza la collocazione in appendice al Millennio longhiano di uno dei testi “paradigmatici” di Longhi, le Proposte per una critica d’arte che tenevano a battesimo la rivista “Paragone” nel 1950. Il palinsesto indicato in modo trasversale nella storia della letteratura critica è ancora, pur nelle sue eventuali limitazioni, un esempio su cui riflettere.

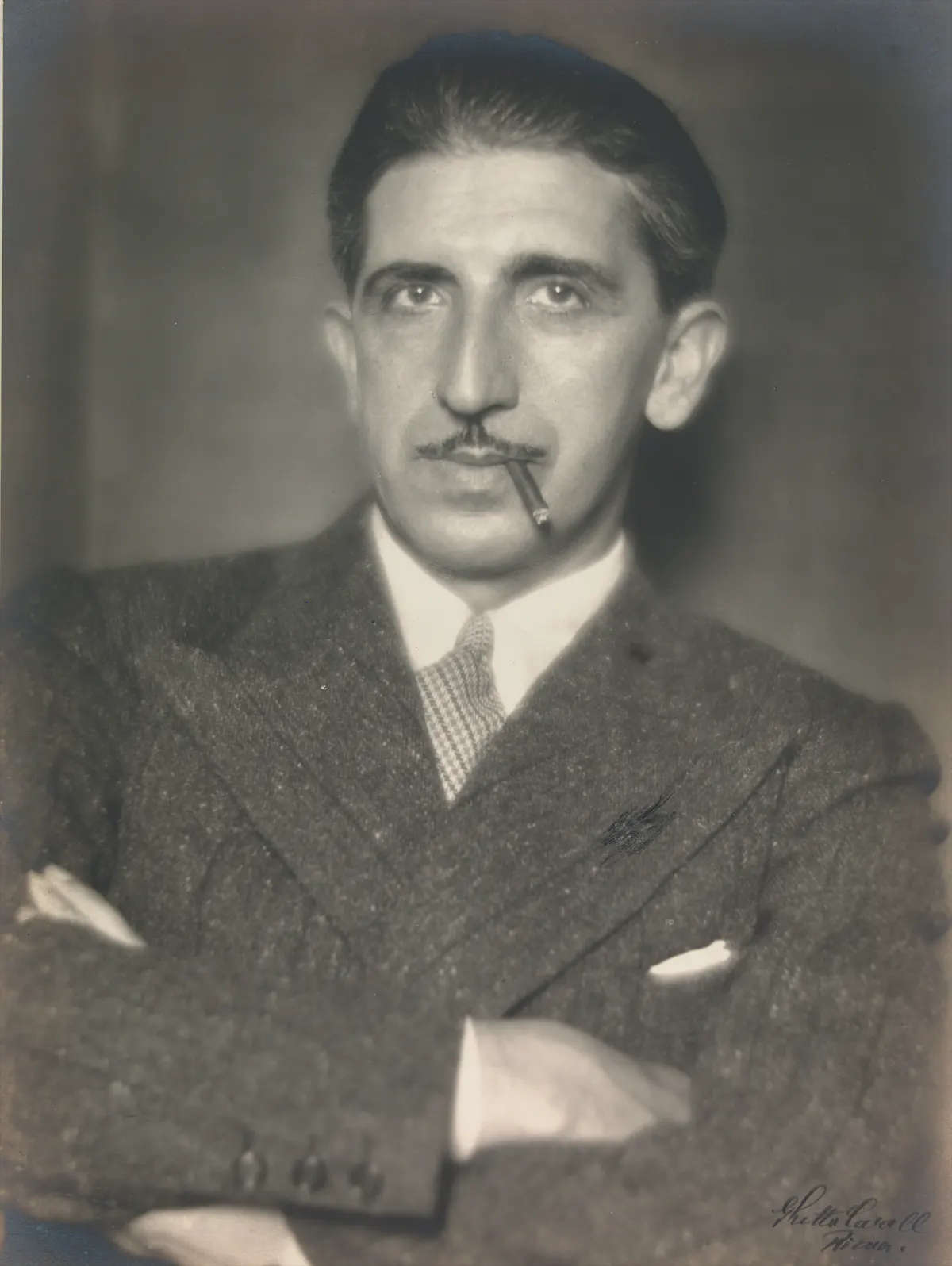

Longhi appartiene alla storia della letteratura anche per questo; ma la sua visione del linguaggio critico come espressione poetica attraverso l’ecfrasi, senza ricevere una smentita viene però relativizzato da uno storico e critico come il francese Henri Focillon, che ha saputo esprimere nello stile più classico una visione aperta alla modernità, a partire dalla filosofia di Henri Bergson, in particolare la durée e l’élan vital, che lo rendono ugualmente aperto alla dimensione umana prima che umanistica. La durata è la percezione soggettiva del tempo mentre lo slancio vitale è quello scarto prodotto dalla creatività umana che porta a sviluppi evolutivi. L’Elogio della mano di Focillon resta uno dei testi teorici più pregnanti prodotti dalla critica d’arte del Novecento, come pendant a Vita delle forme: intuizioni ricapitolate dallo storico francese negli anni Trenta. La sua visione, nel suo caso, non dipende da una generica apertura all’esperienza dell’uomo concreto, ma dalla “pratica” che egli maturò acquisendo le capacità nel disegno, nell’acquarello e nell’incisione frequentando fin da ragazzo la bottega del padre, Victor Focillon, un artista senza grande genio ma abilissimo nell’esercizio delle tecniche, compresa la pittura. Focillon resta, anche per questo, e per i suoi saggi storici e critici, un autore non meno importante di Longhi, per cui leggo sempre con qualche perplessità affermazioni come quella nel titolo del saggio di Tommaso Tovaglieri Roberto Longhi “il mito del più grande storico dell’arte del Novecento” edito dal Saggiatore. Ottima rievocazione, un’interminabile docufilm di seicento pagine, che chiama in scena i cento personaggi che si sono avvicendati nella vita di Longhi, con la sorprendente scelta di cominciare à rebours, dalla morte del critico il 3 giugno 1970 a Firenze. Con il melodramma degli addii, Tovaglieri inaugura il suo palinsesto, ma sostanzialmente replicando fin dall’inizio la condizione assoluta del mito: “Longhi è in grado di vedere là dove nessuno ancora vede”, ovvero un divinatore dei dettagli che lo portano all’identificazione di un autore (questa anche la sostanza del celebre “indovinello” che Longhi proponeva ai suoi studenti chiedendo loro di indovinare chi fosse l’autore di un quadro da un semplice lembo dell’opera). Ma questo “ribaltamento della cronologia di una vita” funge da metodologia che cerca di tenere insieme la storia personale di Longhi e quella del rabdomante della storia dell’arte. Per cui, da Arcangeli e gli altri critici precettati nella mostra di Mendrisio, il mantra resta inevitabilmente questo: “non possiamo non dirci longhiani”.

Ancora recentemente Keith Christiansen, uno dei maggiori studiosi di Caravaggio, introducendo il catalogo della retrospettiva allestita a Palazzo Barberini, cita Bernard Berenson, che nel saggio sulle “incongruenze” caravaggesche scriveva: “Il sofisma della maggior parte dei letterati, filosofi e critici è che essi vogliono ritrovare la vita privata di un artista nel carattere e nelle qualità della sua arte”. Così Christiansen aggiunge: “Il presente saggio si pone contro lo svilimento dell’immensa abilità artistica del Caravaggio e del suo successo di pittore a mero riflesso delle vicende esterne della sua biografia”. Sostenere che nel Golia della Borghese Caravaggio ha dipinto il suo autoritratto di uomo disperato e malinconico vuol dire sminuirlo? D’altra parte, se sostenessimo, come in effetti penso, che Velázquez è il più grande pittore di tutti i tempi, quindi anche di Caravaggio, questo può significare togliere al Merisi qualcosa del suo genio assoluto? Velázquez supremo pittore, ma Caravaggio più artista di lui, si potrebbe dire. Cioè, più capace di tradurre l’umano nella forma pittorica, magari con una minor perfezione esecutiva. È un vecchio ritornello quello che ritrova nell’imperfezione la strada per essere perfetti. E Caravaggio la percorre fino in fondo, così come Giambattista Marino nell’Atlante Nano scrive: “E chi dirà che d’ogni altro Cristiano / io non sia più leggiadro, e più galante, / se diventa in me grazia anche il difetto, / e l’imperfezzion mi fa perfetto?”. Caravaggio non era certo altrettanto ironico, ma la domanda va posta: certe imperfezioni, per esempio quando deve dipingere le mani, rendono forse meno grande la sua arte? “Ma non vi sono prove che Caravaggio considerasse la sua arte un veicolo per esprimere la propria personalità. Né vi sono prove di un artista ossessionato dall’introspezione, come nel caso di Rembrandt, nelle cui incomparabili serie di autoritratti ci sembra di vedere l’evolversi della sua costruzione di sé come artista e come essere umano”, conclude Christiansen. Lascio al lettore stabilire fino a che punto simili affermazioni siano compatibili con ciò che sappiamo e vediamo di Caravaggio. Voglio però sottolineare che tirare in ballo Berenson e sostenere la non corrispondenza fra l’opera e l’introspezione del Merisi ha il sapore di una presa di distanza dalla linea longhiana e, se si vuole, bantiana.

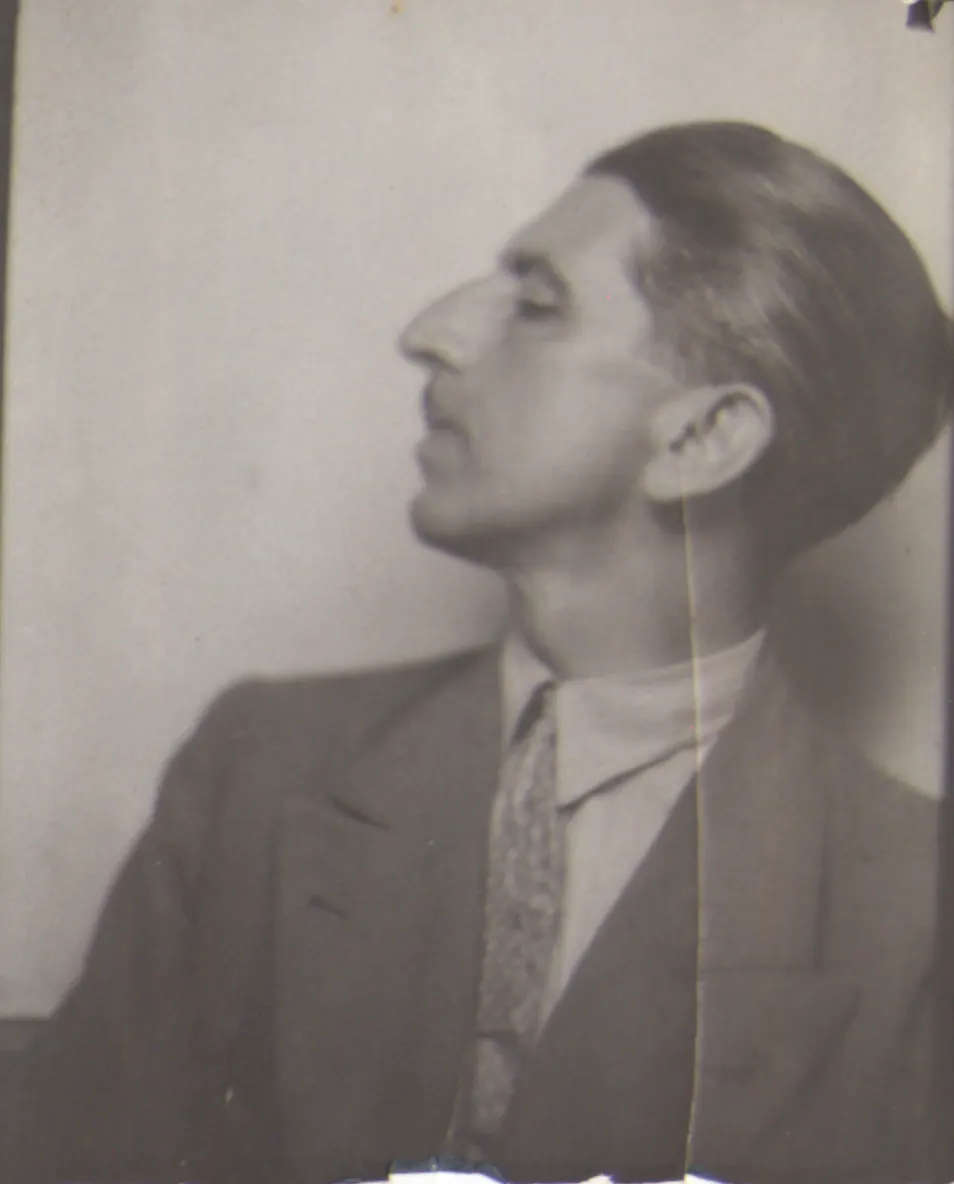

Nel catalogo della mostra Caravaggio e il Novecento. Roberto Longhi, Anna Banti, a Villa Bardini di Firenze fino al 20 luglio, Fausta Garavini scrive, a proposito di Anna Banti, che “il bellissimo Lotto si può dire un libro ‘longhiano’ per la ricerca di un linguaggio figurativo che ricrei con la penna, per così dire, l’opera del pennello; la penna di Anna Banti però è della romanziera che, se si mostra sensibile lettrice dei dipinti, ricostruisce insieme la travagliata vicenda dell’artista nell’intento di snidare l’uomo nel pittore”. La scrittrice era consapevole che questa strada poteva portare a sbagliare, ma “più della semplice restituzione dei fatti, la finzione permette di avvicinarsi alla verità”. Se Berenson, sapendo di ferire l’orgoglio di Longhi, disse che il genio di famiglia era lei, Anna Banti, all’anagrafe Lucia Lopresti (idea del resto condivisa a suo modo dallo stesso Emilio Cecchi), si può osservare invece che dopo aver conosciuto la sua futura consorte, il linguaggio di Longhi evolve dall’espressionismo istrionico di marca vociana, in cui pure eccelle per plastiche invenzioni, verso una forma più letteraria, pur sempre evocativa, dove la mimesi linguistica che genera l’ecfrasi si muove con l’umiltà di chi è cosciente che fra immagine e parola non potrà mai esserci una identificazione perché si tratta di due idiomi di natura differente e inconciliabile.

La mostra di Firenze, curata da Cristina Acidini, presidente della Fondazione Longhi, e da Claudio Paolini, è accompagnata da un catalogo edito da Mandragora, ricco di materiale iconografico, con vari approfondimenti sulla Banti che ne emerge come la custode fedele del lavoro di Roberto, ma anche vivendo dopo la morte di Longhi una diversa libertà nella sua stessa opera di autrice. Il capolavoro della premiata ditta Il Tasso – la casa dei due autori – fu la creazione della rivista “Paragone” in alternanza di numeri dedicati all’arte e alla letteratura. Il palcoscenico dove fare critica si inscrive nella stessa materialità dei numeri che si avvicendano dal 1950 mese dopo mese. L’idea sicuramente venne a Longhi, che aveva già fondato e diretto altre riviste d’arte, ma la nascita del periodico fu senz’altro una iniziativa condivisa con Anna Banti, sebbene sulla copertina dei fascicoli ci fosse scritto “Fondata da Roberto Longhi”. E proprio questa separazione “in casa” di competenze – artistiche/letterarie – rispecchia un sottile antagonismo che ha a lungo penalizzato la Banti rispetto al mito che Longhi diventerà definitivamente dopo la mostra caravaggesca del 1951. Un’ombra che poco alla volta sta diradandosi per fare spazio al giudizio sulla Banti come una delle maggiori scrittrici italiane del Novecento.

Il catalogo della mostra è piuttosto un libro di vari autori, venti per la precisione, a cui segue un regesto delle opere esposte, che è quasi marginale nel volume e nella cui sequenza vanno segnalati i numerosi ritratti che Longhi realizzò della moglie. Unico neo il titolo che, ancora una volta sfrutta il mito di Caravaggio, di cui è esposto il Ragazzo morso da un ramarro (che è in realtà una lucertola) per attirare il pubblico. Ma non si deve dimenticare che la collezione di Longhi, presenta opere di Borgianni, Valentin de Boulogne, Jusepe de Ribera (ma sapendo che Longhi non amava la pittura di Ribera perché troppo analitica, e fu per questo che non capì che la mano della Spagnoletto era la stessa del Maestro del Giudizio di Salomone, che egli riteneva fosse di area francese, restituzione avvenuta vent’anni fa con i saggi di Gianni Papi che hanno avuto l’effetto di riconsiderare la stessa influenza del Ribera a Roma prima della sua partenza per Napoli). Il grande dominatore della mostra è ovviamente Morandi (così come i testi longhiani a lui dedicati chiudono anche l’antologia del Meridiano/Millenni), con undici opere, cui si accostano Carrà, Morlotti, Maccari.

Tra i saggi usciti in anni recenti, quello di Marco M. Mascolo e Francesco Torchiani, Roberto Longhi. Percorsi tra le due guerre, edito da Officina libraria è forse quello che mi ha fatto più riflettere su alcune questioni emerse negli ultimi due decenni, convincendomi che siamo ormai al punto nodale dove per valorizzare Longhi è necessario “demitizzarlo”; “rivedere Longhi”, per esempio, cominciando dalle sue antipatie. Si tratta di procedere a una manutenzione del mito senza destituirlo. E iniziare da Keine Malerei (“Nessuna pittura”) – titolo di un saggio scritto nel 1914, e rimasto inedito fino al 1995, quando uscì per la cura di Cesare Garboli Il palazzo non finito, un grosso volume di inediti di Longhi redatti fra il 1910 e il 1926 –, può dare frutti utili alla riconsiderazione complessiva della sua opera. In quel saggio “idiosincratico” Longhi attaccava senza mezze misure tutta l’arte nordica rinascimentale. Il tono era saccente: “... O finirà una buona volta questo odiosissimo agnello di scivolare sul prato inclinato fin dentro la fontana... ” (stava vuotando le ghiandole velenifere esprimendo l’antipatia che nutriva per Van Eyck e l’Altare dell’Agnello mistico di Gand). Nella squadra della Keine Malerei venivano precettati anche Dürer, Holbein, Fouquet, Memling e vari altri francesi, fiamminghi, tedeschi: “tutt’assieme – nulla”, concludeva impietoso il pubblico ministero. Che cosa lo indispettiva? Non riusciva a farsi piacere il realismo nordico nel quale non vedeva altro che un esibizionismo tecnico, mimesi della realtà, ma senz’arte.

Il libro di Mascolo e Torchiani è utile per la puntualità con cui riepiloga gli sbalzi intellettuali del grande critico: dal rapporto contrastante con l’estetica di Croce – seguita con riserve negli anni giovanili, con prese di distanza sulle astrazioni idealistiche, e poi il ritorno negli anni Quaranta su posizioni crociane utili a divincolarsi da quella fase torbida che lo vide collaboratore ministeriale di Bottai –, fino alle dimissioni dall’Università di Bologna, dove era salito in cattedra nel 1934, con l’avvento della Repubblica Sociale, ma prima con la celebre conferenza fiorentina del 1941 su Arte italiana e arte tedesca, dove le idiosincrasie giovanili, pur con riserve insuperate su Dürer, si sciolgono in una valutazione che si può riassumere nell’idea “distinguere per unire” (in senso non razzista e non nazionalista). L’universale nel particolare, insomma, oltre ogni regionalismo.

Longhi non fu mai un oppositore del fascismo: nel 1932 aveva avuto la tessera del partito senza la quale era difficile fare qualunque cosa in Italia e nel 1935 aveva giurato fedeltà al regime; “routine burocratica” che, detta così, fa rabbrividire, visto che il suo “compromesso” con la realtà politica non cadde nemmeno quando passarono le Leggi razziali del 1938, periodo in cui era a Roma cooptato da Bottai. Garboli riassume efficacemente la questione quando parla della sindrome che gli “restò appiccicata tutta la vita, come la forfora che sempre più gli brillava, col tempo, sulle giacche di cachemire blu”, ovvero la “Longhi Keine Malerei”: “Avanguardista, futurista, idealista, attualista, nazionalista, antipassatista, vociano” che fa pendant con una “lingua capricciosa, fumistica, intraducibile, fatta per meravigliare, incantare, sedurre, fatta per esprimere più che per comunicare, e destinata solo ai compatrioti”.

Per finire, voglio ricordare che Longhi dopo la laurea era a Roma e collaborava con Adolfo Venturi e la rivista “L’Arte”. In quel periodo anche Aby Warburg era a Roma per parlare con Venturi dell’organizzazione del X Congresso internazionale di Storia dell’arte che si sarebbe svolto nel 1912 a Palazzo Corsini sullo stesso tema che Longhi nel 1914 prenderà di petto: L’Italia e l’arte straniera (essenzialmente quella Nord europea). Qui Warburg rese nota la celebre interpretazione zodiacale degli affreschi di Palazzo Schifanoia. All’epoca alcuni studiosi tedeschi vedevano nell’arte dell’Europa meridionale – come disse l’archeologo Julius Schübrin – una “coazione del sangue e dell’istinto”. Recentemente Hans Belting ha scritto che nelle aspettative del governo prussiano in quel congresso si giocava la partita “Germania contro resto del mondo”. Longhi seguì certamente la discussione, ma ignoro se incontrasse Warburg (certo la relazione sugli affreschi Schifanoia, per quanto condotta su linee allegoriche e simboliche, dovette attirare la sua attenzione). La superiorità nordica che gli storici tedeschi esprimevano nelle loro relazioni, due anni dopo potrebbe aver soffiato sul fuoco della Keine Malerei e sull’orgoglio longhiano.

L'autore di questo articolo: Maurizio Cecchetti

Maurizio Cecchetti è nato a Cesena il 13 ottobre 1960. Critico d'arte, scrittore ed editore. Per molti anni è stato critico d'arte del quotidiano "Avvenire". Ora collabora con "Tuttolibri" della "Stampa". Tra i suoi libri si ricordano: Edgar Degas. La vita e l'opera (1998), Le valigie di Ingres (2003), I cerchi delle betulle (2007). Tra i suoi libri recenti: Pedinamenti. Esercizi di critica d'arte (2018), Fuori servizio. Note per la manutenzione di Marcel Duchamp (2019) e Gli anni di Fancello. Una meteora nell'arte italiana tra le due guerre (2023).

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.