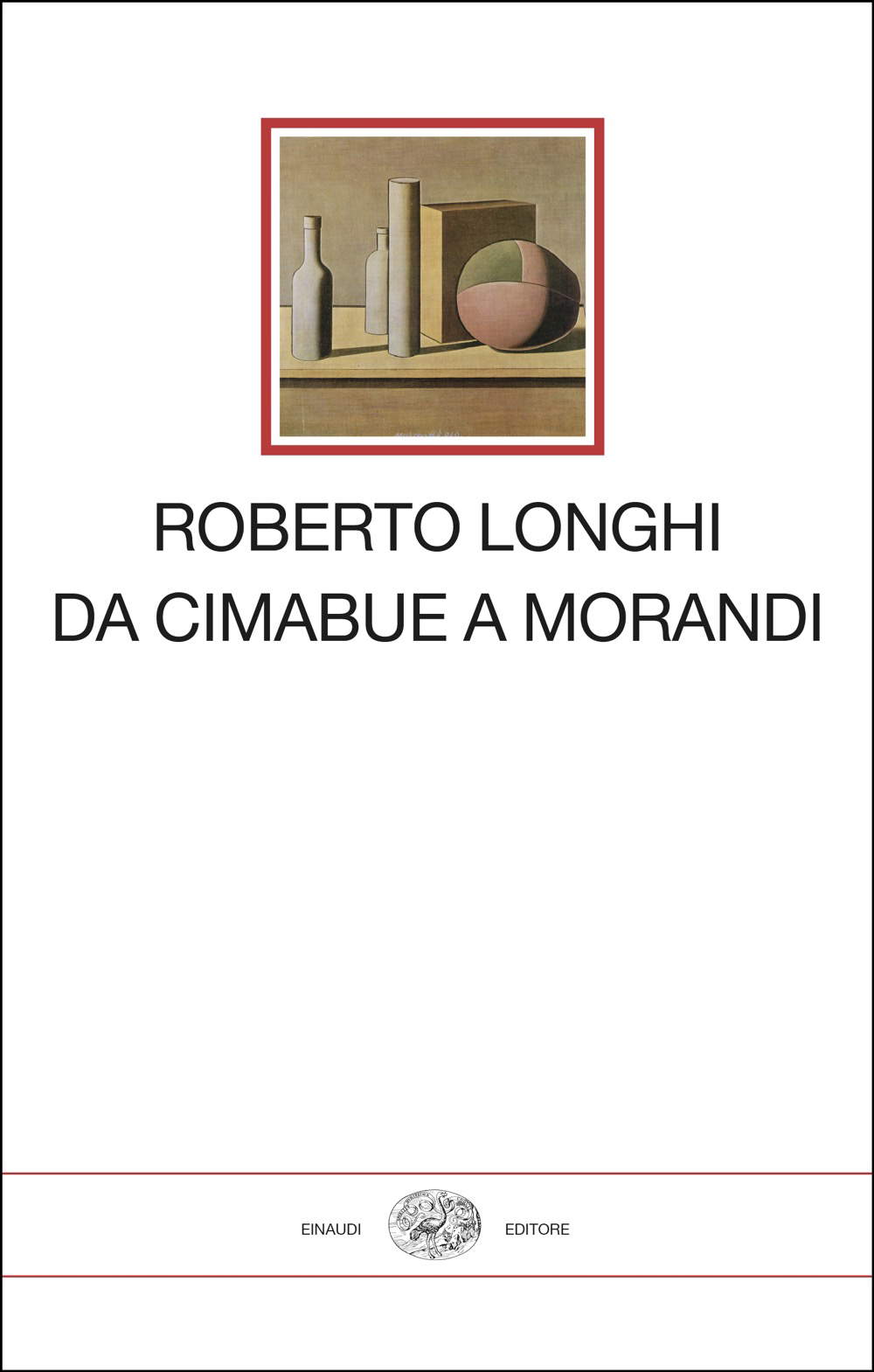

In den letzten zehn Jahren wurden zahlreiche Studien veröffentlicht, die sich mit dem historischen und kritischen Werk von Roberto Longhi befassen. Dies ist ein Zeichen dafür, dass Longhi in die Phase des historischen Prozesses eingetreten ist, in der es darum geht, seine endgültige Heiligsprechung zu erreichen oder nicht. Eine schwierige Aufgabe, wenn man bedenkt, dass Longhi für jemanden wie Gianfranco Contini einer der größten italienischen Prosaschriftsteller des 20. Jahrhunderts war, dass er aber heute im Ausland aufgrund seines schwer zu übersetzenden Schreibstils wenig gelesen und bekannt ist (ein anderer, der den gleichen Preis zahlt, vielleicht sogar noch mehr, ist Giovanni Testori). Als Zeichen dieser neuen Aufmerksamkeit für seinen Weg hat Einaudi vor einigen Monaten eine Sammlung von Longhis Schriften in der Reihe Millenniums veröffentlicht. Es handelt sich dabei um einen Nachdruck des berühmten Meridiano Mondadori, der 1973, drei Jahre nach dem Tod des Kritikers, erschienen ist, herausgegeben von Gianfranco Contini (unter der Aufsicht von Anna Banti), aber mit zwei Ergänzungen: einem Kern von Farbfotografien und den kritischen Anmerkungen, die von 31 Wissenschaftlern als Einleitung zu jedem Text der Anthologie geschrieben wurden. Trotz des sehr unterschiedlichen Formats der beiden Bücher sind die Seiten des Meridiano und des Millennium ungefähr gleich lang (knapp 1200). Die Gesamtredaktion liegt in den Händen von Cristina Acidini und Maria Cristina Bandera, zwei Expertinnen auf diesem Gebiet, die auch die Einleitung verfasst haben, die von Lina Bolzoni, einer der führenden Expertinnen für die Beziehung zwischen Text und Bild, ergänzt wird.

Die wertvolle Ausgabe lässt den erheblichen Dissens über die Entscheidung nicht verschwinden, den gesamten Anfangsteil aus dem Band zu streichen, der im Meridiano die Texte von Emilio Cecchi, Gianfranco Contini, Giuseppe De Robertis und Pier Vincenzo Mengaldo zusammenfasste, die kalibriert waren und Longhis Schreibstil und literarisches Genie als Kunstprosaist hervorheben sollten. Man könnte sagen, dass bei diesem Ansatz die kritischen Beurteilungen Longhis weniger ins Gewicht fielen als seine Größe als Schriftsteller, der auch wegen seiner Eigenheiten großartig war, die unter der Peitsche eines solchen Tierbändigers zu antiphrastischen Intuitionen von Wegen wurden, denen man “im Gegenteil” folgen sollte.

Es ist unklar, warum man Continis geordnete Anthologie palimpsest in ihrer Gesamtheit nimmt, sogar den Titel Da Cimabue a Morandi wiedergibt, ohne die geringste Veränderung in der Auswahl der Texte, aber die Apparate völlig eliminiert, anstatt sie zu aktualisieren, und sich so eine Arbeit von Kritikern von Rang unrechtmäßig aneignet, aber ihre Essays von dieser neuen Ausgabe ausschließt. Warum sollte man nicht andere berühmte Texte, die hier nicht enthalten sind, in den Band integrieren, z.B. den über Caravaggio von 1952, der neben dem hier veröffentlichten von 1968 stehen sollte, um die konzeptionellen Unterschiede hervorzuheben? Und vielleicht den Text der Einleitung zur Ausstellung von 1951 als Anhang hinzufügen, um zu betonen, dass Longhi zwischen der ersten Ausgabe des Katalogs und dem Nachdruck einen Monat nach der Ausstellungseröffnung einige “Korrekturen” an seiner Einleitung vorgenommen hat, die im Wesentlichen stilistischer Natur waren, um zu zeigen, dass auch die Großen in der Versuchung stehen, gedruckte Bücher zu korrigieren, aber vor allem, um zu beweisen, wie wichtig das Schreiben in Longhis kritischer Arbeit war. Denn Stil ist das, was da ist: das zu erkennen, was man tief in sich trägt, was man nicht ändern kann, wie die Farbe der Augen oder den Fingerabdruck, und es in der Praxis zu beweisen, indem man die Realität liest, in diesem Fall Künstler, Werke und historische Entwicklungen. Und wenn das der Fall ist, warum hat man dann die einleitenden Texte des Meridian weggelassen, anstatt sie in einen Ad-hoc-Anhang zu verschieben? Es ist, als ob man einen anderen Weg als den von Contini aufgezeigten einschlagen wollte, ohne das anthologische Palimpsest verleugnen zu können, um das Gewicht der kritischen Einsichten Longhis innerhalb der Kunstgeschichtsschreibung stärker zu betonen. Aber war es nicht von Anfang an ein Thema, bei dem Longhi als hervorragender Kenner und Kritiker stolz darauf war, gerade eine Sprache mit poetischen und literarischen Untertönen als privilegiertes Interpretations- und Ausdrucksmittel seines Umgangs mit dem Gegenstand seiner Kritik einzusetzen? Das Schreiben als Methode, denn die Kritik ist, im Gegensatz zu dem, was die Akademiker denken, eine Erkenntnis und keine Wissenschaft. Und als solche hat jedes Urteil seine Relativität, denn es kann vom gleichen Kritiker Jahre später bestätigt oder geändert werden, bis hin zur Umkehrung seiner eigenen Meinung.

Das Bemerkenswerte an Longhi ist gerade die Widerstandsfähigkeit seiner kritischen Schriften, selbst wenn sie sich in Form von Übertreibungen präsentieren (Testori war ihm auf diesem Weg gefolgt, indem er die Klangfarben des polymorphen Schriftstellers hinzufügte, der sich im Gegensatz zu seinem Meister mit Poesie, Romanen, Theater, politischer Invektive beschäftigte und deren Substanzen in die Kunstkritik übertrug). Dass er die Werke durch die verbale Sprache, die Ekphrasis, zum Sprechen bringt, ist eine Wahl, die einige seiner eigenen Schüler vielleicht nicht mehr für aktuell halten (wo sind heute die Kritiker, die es verstehen, dem Werk ein beschwörendes Wort zur Seite zu stellen, das nicht auf technische oder begriffliche Umschreibungen reduziert ist? Diese Frage habe ich auch in dem vorangehenden Artikel über die Mendrisio-Ausstellung angesprochen). Ob es nun am Master-Abschluss des Kurators oder des Museumsleiters liegt oder an einer beträchtlichen Geisteskälte, die durch die Gewöhnung an die digitalen Medien hervorgerufen wird, die anaffektive Ansätze begünstigen, viele halten die Kritik heute für einen Beruf, der nicht mehr funktionieren kann, ohne sich den wissenschaftlichen Instrumenten zu beugen, der vielfältigen Diagnostik von Bildern und Materialien, der fortschreitenden analytischen Trennung zwischen dem Werk und dem Künstler. Longhi verteidigte stets das Primat des Auges, den Vorteil des Kenners: “Erst Kenner, dann Historiker”. Vor diesem Hintergrund wäre es von großer Bedeutung gewesen, einen der “paradigmatischen” Texte Longhis, die Proposte per una critica d’arte (Vorschläge für eine Kunstkritik ), mit denen 1950 die Zeitschrift “Paragone” ins Leben gerufen wurde, in den Anhang von Longhis Millennium aufzunehmen. Das Palimpsest, das sich quer durch die Geschichte der kritischen Literatur zieht, ist trotz seiner möglichen Einschränkungen immer noch ein Beispiel, über das man nachdenken sollte.

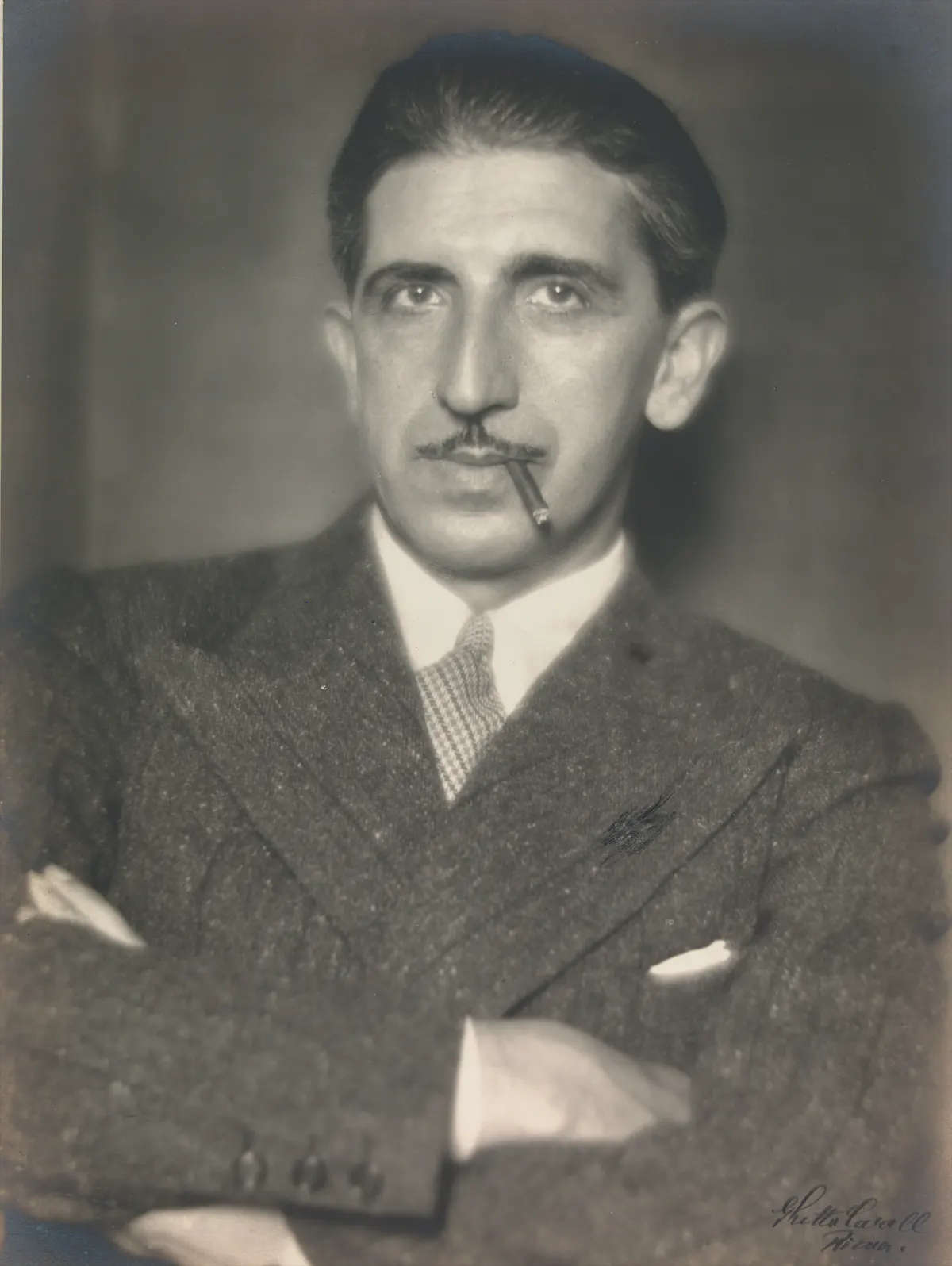

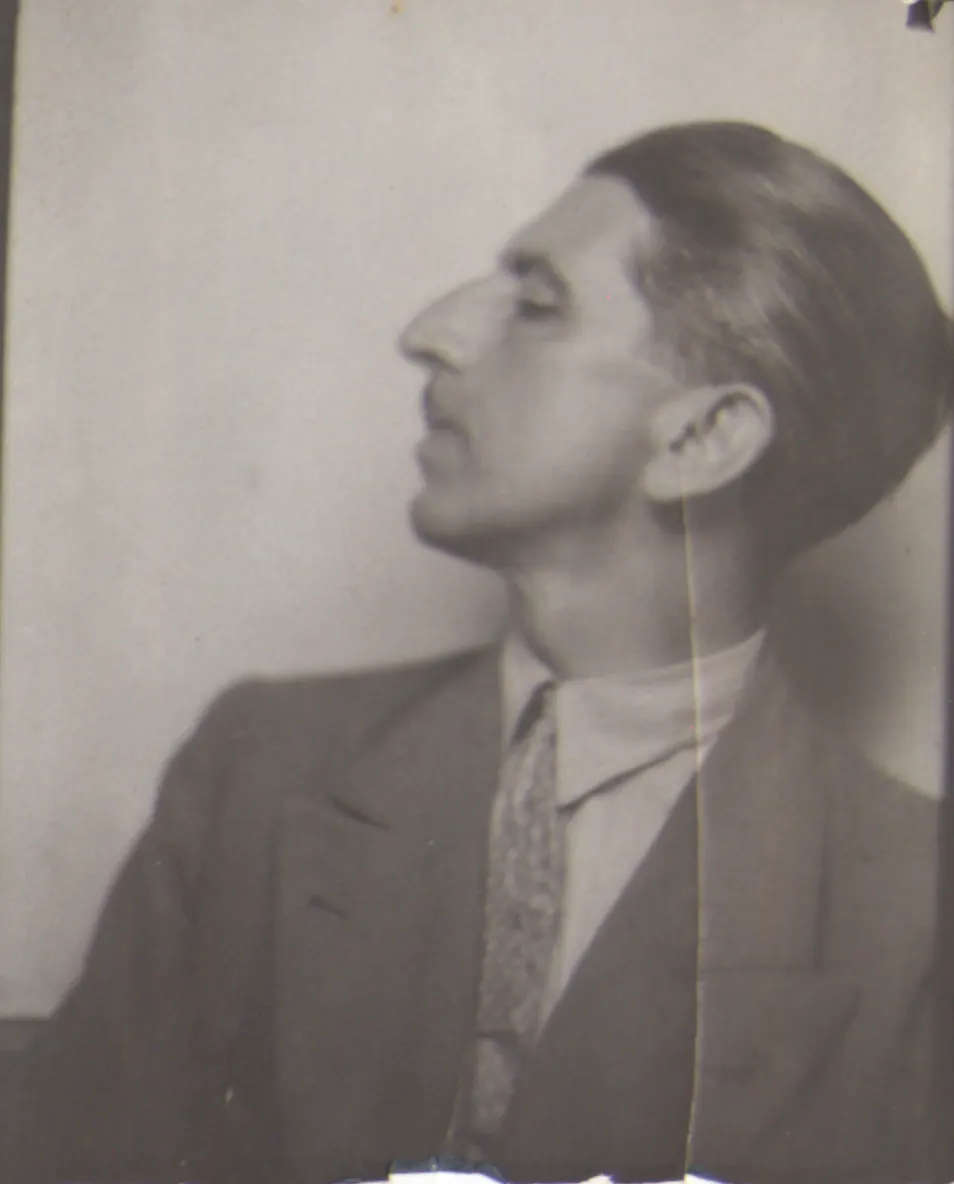

Longhi gehört auch deshalb in die Literaturgeschichte; aber seine Vision der kritischen Sprache als poetischer Ausdruck durch Ekphrasis, ohne eine Widerlegung zu erhalten, wird jedoch von einem Historiker und Kritiker wie dem Franzosen Henri Focillon relativiert, der im klassischsten eine für die Moderne offene Vision auszudrücken, ausgehend von der Philosophie Henri Bergsons, insbesondere la durée und l’élan vital, die ihn für die menschliche Dimension ebenso offen machen wie für die humanistische. Die Dauer ist die subjektive Wahrnehmung der Zeit, während der élan vital die Lücke ist, die durch die menschliche Kreativität entsteht und zu evolutionären Entwicklungen führt. FocillonsLob der Hand bleibt einer der wichtigsten theoretischen Texte, die die Kunstkritik des 20. Jahrhunderts hervorgebracht hat, als Pendant zum Leben der Formen: Erkenntnisse, die der französische Historiker in den 1930er Jahren rekapitulierte. Seine Sichtweise beruht in seinem Fall nicht auf einer allgemeinen Offenheit für die Erfahrung des konkreten Menschen, sondern auf der “Praxis”, die er durch den Erwerb von Fertigkeiten im Zeichnen, Aquarellieren und Gravieren in der Werkstatt seines Vaters Victor Focillon reifen ließ, eines Künstlers ohne großes Genie, der aber von klein auf sehr geschickt in der Ausübung von Techniken, einschließlich der Malerei, war. Focillon bleibt auch deshalb und wegen seiner historischen und kritischen Essays ein nicht weniger wichtiger Autor als Longhi, zu dem ich immer mit einer gewissen Ratlosigkeit Aussagen wie die im Titel des Essays Roberto Longhi von Tommaso Tovaglieri “der Mythos des größten Kunsthistorikers des 20. Jahrhunderts”, veröffentlicht von Saggiatore, lese. Jahrhunderts", der in Saggiatore erschienen ist. Es handelt sich um eine exzellente Evokation, eine sechshundertseitige Doku, die die hundert Charaktere, die sich im Leben Longhis abwechselten, auf die Bühne bringt, mit der überraschenden Wahl, à rebours, mit dem Tod des Kritikers am 3. Juni 1970 in Florenz zu beginnen. Mit dem Melodram des Abschieds eröffnet Tovaglieri sein Palimpsest, wobei er im Wesentlichen den absoluten Zustand des Mythos von Anfang an wiedergibt: Longhi ist in der Lage zu sehen, was sonst niemand sieht“, d.h. er ist ein Wahrsager von Details, die ihn zur Identifizierung eines Autors führen (dies ist auch der Inhalt des berühmten ”Rätsels“, das Longhi seinen Studenten vorschlug, indem er sie aufforderte, den Autor eines Gemäldes anhand einer einfachen Klappe des Werks zu erraten). Aber diese ”Umkehrung der Chronologie eines Lebens“ dient als Methodik, die versucht, Longhis persönliche Geschichte und die des Wahrsagers der Kunstgeschichte zusammenzuhalten. So bleibt von Arcangeli und den anderen Kritikern, die in der Ausstellung in Mendrisio gepredigt haben, unweigerlich das Mantra: ”Wir können uns nur Longhianer nennen".

Keith Christiansen, einer der führenden Caravaggio-Forscher, zitierte kürzlich in der Einleitung zum Katalog der Retrospektive im Palazzo Barberini Bernard Berenson, der in seinem Essay über Caravaggios “Unstimmigkeiten” schrieb: “Die Sophisterei der meisten Gelehrten, Philosophen und Kritiker besteht darin, dass sie das Privatleben eines Künstlers im Charakter und in den Qualitäten seiner Kunst finden wollen”. So fügt Christiansen hinzu: “Dieser Aufsatz spricht sich dagegen aus, Caravaggios immenses künstlerisches Können und seinen Erfolg als Maler zu einem bloßen Spiegelbild der äußeren Ereignisse seiner Biografie zu degradieren”. Die Behauptung, Caravaggio habe mit dem Goliath von Borghese sein Selbstporträt eines verzweifelten und melancholischen Mannes gemalt, ist also eine Herabsetzung seiner Person? Wenn man andererseits behauptet, was ich tatsächlich denke, dass Velázquez der größte Maler aller Zeiten ist, und damit auch Caravaggio, würde das bedeuten, dem absoluten Genie von Merisi etwas wegzunehmen? Velázquez ist der größte Maler, aber Caravaggio ist ein größerer Künstler als er, könnte man sagen. Das heißt, er ist fähiger, das Menschliche in eine bildliche Form zu bringen, vielleicht mit weniger Perfektion in der Ausführung. Es ist ein altes Sprichwort, das in der Unvollkommenheit den Weg zur Vollkommenheit sieht. Und Caravaggio folgt ihm bis zum Ende, so wie Giambattista Marino imAtlante Nano schreibt: “Und wer will sagen, dass ich von jedem anderen Christen / nicht anmutiger und galanter bin, / wenn selbst der Fehler in mir zur Anmut wird, / und die Unvollkommenheit mich vollkommen macht? Caravaggio war sicher nicht so ironisch, aber die Frage muss gestellt werden: Machen bestimmte Unvollkommenheiten, zum Beispiel wenn er seine Hände malen muss, seine Kunst weniger groß? ”Aber es gibt keinen Hinweis darauf, dass Caravaggio seine Kunst als Mittel zum Ausdruck seiner Persönlichkeit betrachtet hat. Es gibt auch keinen Beweis für einen Künstler, der von der Selbstbeobachtung besessen ist, wie im Fall von Rembrandt, in dessen unvergleichlicher Serie von Selbstporträts wir die Entwicklung seines Selbstaufbaus als Künstler und als Mensch zu sehen scheinen", schließt Christiansen. Ich überlasse es dem Leser, zu beurteilen, inwieweit solche Aussagen mit dem, was wir von Caravaggio wissen und sehen, vereinbar sind. Ich möchte jedoch betonen, dass die Erwähnung von Berenson und die Behauptung, dass das Werk und Merisis Introspektion nicht zusammenpassen, den Beigeschmack einer Distanzierung von der Longinischen und, wenn man so will, Bantischen Linie hat.

In dem Ausstellungskatalog Caravaggio e il Novecento. Roberto Longhi, Anna Banti, der noch bis zum 20. Juli in der Villa Bardini in Florenz zu sehen ist, schreibt Fausta Garavini in Bezug auf Anna Banti, dass "das schöne Lotto aufgrund seiner Suche nach einer figurativen Sprache, die sozusagen die Arbeit des Pinsels mit der Feder nachahmt, als ein ’Longhianisches’ Buch bezeichnet werden kann. Die Feder von Anna Banti ist jedoch die der Romanautorin, die, wenn sie sich als einfühlsame Leserin der Gemälde erweist, die unruhigen Wechselfälle des Künstlers rekonstruiert, mit der Absicht, den Menschen im Maler freizulegen“. Der Romancier war sich bewusst, dass dieser Weg zu Irrtümern führen konnte, aber ”mehr als die einfache Wiederherstellung von Tatsachen erlaubt die Fiktion, sich der Wahrheit zu nähern". Wenn Berenson, der wusste, dass er Longhis Stolz verletzte, sagte, dass sie, Anna Banti, anagrafe Lucia Lopresti, das Genie der Familie sei (eine Idee, die Emilio Cecchi auf seine Weise teilte), kann man stattdessen beobachten, dass sich Longhis Sprache nach der Begegnung mit seiner zukünftigen Frau vomDie Sprache Longhis entwickelte sich nach der Begegnung mit seiner zukünftigen Frau von einem theatralischen Expressionismus im Sinne von Voce, in dem er sich auch durch plastische Erfindungen hervortat, hin zu einer eher literarischen, wenn auch immer noch beschwörenden Form, in der sich die sprachliche Mimesis, die die Ekphrasis hervorbringt, mit der Bescheidenheit eines Menschen bewegt, der sich bewusst ist, dass es niemals eine Identifizierung zwischen Bild und Wort geben kann, weil es sich um zwei Idiome unterschiedlicher und unvereinbarer Natur handelt.

Die von Cristina Acidini, Präsidentin der Fondazione Longhi, und Claudio Paolini kuratierte Ausstellung in Florenz wird von einem bei Mandragora erschienenen Katalog begleitet, der reich an ikonografischem Material ist und verschiedene Einblicke in Banti bietet, die sich als treue Hüterin des Werks von Roberto entpuppt, aber auch nach dem Tod von Longhi eine andere Freiheit in ihrer eigenen Arbeit als Autorin erfährt. Das Meisterstück der preisgekrönten Firma Il Tasso - der Heimat der beiden Autoren - war die Schaffung der Zeitschrift “Paragone” mit abwechselnden Ausgaben, die der Kunst und der Literatur gewidmet sind. Die Bühne der Kritik ist in die Materialität der seit 1950 Monat für Monat erscheinenden Hefte eingeschrieben. Die Idee stammte zweifellos von Longhi, der bereits andere Kunstzeitschriften gegründet und geleitet hatte, aber die Geburt der Zeitschrift war zweifellos eine gemeinsame Initiative mit Anna Banti, auch wenn auf dem Umschlag der Hefte “Gegründet von Roberto Longhi” stand. Und genau diese “interne” Trennung der Kompetenzen - künstlerisch/literarisch - spiegelt einen subtilen Antagonismus wider, der Banti lange Zeit gegenüber dem Mythos, der Longhi nach der Caravaggio-Ausstellung 1951 endgültig werden sollte, benachteiligte. Ein Schatten, der sich allmählich lichtet, um dem Urteil über Banti als einem der größten italienischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts Platz zu machen.

Der Ausstellungskatalog ist eher ein Buch von verschiedenen Autoren, zwanzig um genau zu sein, gefolgt von einem Verzeichnis der ausgestellten Werke, das im Band fast nur am Rande vorkommt und in dessen Reihenfolge die zahlreichen Porträts, die Longhi von seiner Frau gemalt hat, erwähnt werden sollten. Einziger Wermutstropfen ist der Titel, der einmal mehr den Mythos von Caravaggio aufgreift, dessen Ragazzo morso da un ramarro (Von einer Eidechse gebissener Junge, der in Wirklichkeit eine Eidechse ist) ausgestellt wird, um das Publikum anzulocken. Aber man darf nicht vergessen, dass in Longhis Sammlung auch Werke von Borgianni, Valentin de Boulogne, Jusepe de Ribera zu finden sind (wobei Longhi weiß, dass er Riberas Malerei nicht mochte, weil sie zu analytisch war, und aus diesem Grund nicht verstand, dass dass die Hand von Spagnoletto dieselbe ist wie die des Meisters des Salomonischen Gerichts, von dem er glaubte, dass er aus dem französischen Gebiet stamme, eine Wiederherstellung, die vor 20 Jahren mit den Aufsätzen von Gianni Papi stattfand, die bewirkten, dass der Einfluss von Ribera in Rom vor seiner Abreise nach Neapel neu überdacht wurde). Der große Herrscher der Ausstellung ist natürlich Morandi (so wie die ihm gewidmeten Texte von Longhi auch die Anthologie Meridiano/Millenni abschließen), mit elf Werken, zu denen sich Carrà, Morlotti und Maccari gesellen.

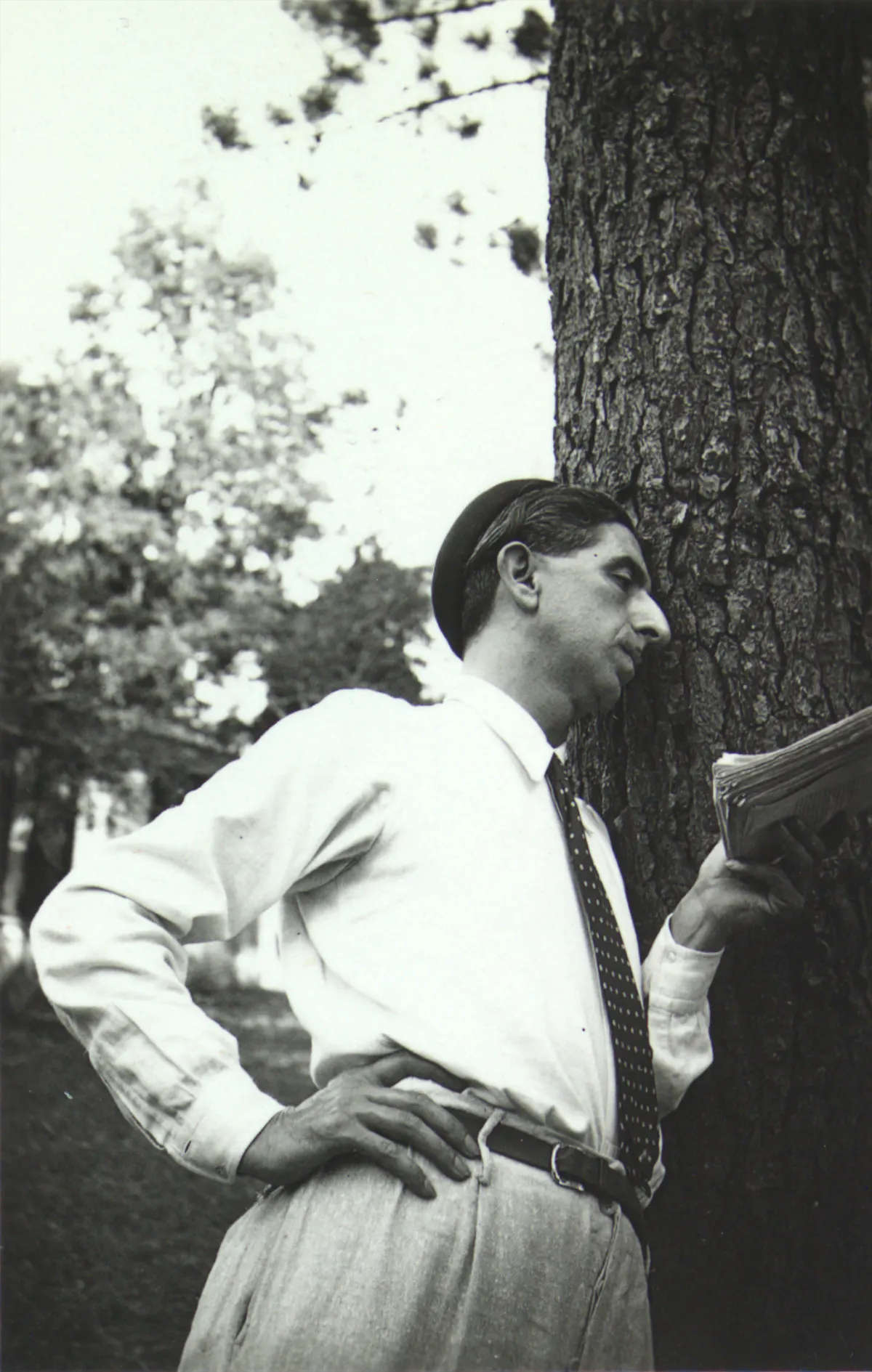

Unter den in den letzten Jahren veröffentlichten Aufsätzen ist einer von Marco M. Mascolo und Francesco Torchiani, Roberto Longhi. Percorsi tra le due guerre, herausgegeben von Officina libraria, ist vielleicht derjenige, der mich am meisten zum Nachdenken über bestimmte Fragen angeregt hat, die in den letzten zwei Jahrzehnten aufgetaucht sind, und der mich davon überzeugt hat, dass wir jetzt an einem Knotenpunkt angelangt sind, an dem es notwendig ist, Longhi zu “entmythologisieren”, um ihn aufzuwerten; Longhi zu “überprüfen”, zum Beispiel, indem man mit seinen Antipathien beginnt. Es geht darum, den Mythos zu erhalten, ohne ihn zu verwerfen. Und mit Keine Malerei " zu beginnen - der Titel eines 1914 geschriebenen Aufsatzes, der bis 1995 unveröffentlicht blieb, als Il palazzo non finito, ein umfangreicher Band mit Longhis unveröffentlichten Werken aus den Jahren 1910 bis 1926, von Cesare Garboli herausgegeben wurde - kann bei der Gesamtbetrachtung seines Werks nützliche Früchte tragen. In diesem “idiosynkratischen” Essay griff Longhi die gesamte Kunst der nördlichen Renaissance an, ohne halbe Sachen zu machen. Der Ton war zuckersüß: “... Entweder hört dieses abscheuliche Lamm ein für allemal auf, den abschüssigen Rasen in den Brunnen hinunterzurutschen ... ” (er entleerte seine Giftdrüsen, um seine Abneigung gegen Van Eyck und denAltar des Mystischen Lammes in Gent auszudrücken). Zum Team der "Keine Malerei “ gehörten auch Dürer, Holbein, Fouquet, Memling und verschiedene andere französische, flämische und deutsche Maler: ”alle zusammen - nichts", schloss der Staatsanwalt gnadenlos. Was ihn ärgerte? Er konnte den nordischen Realismus nicht leiden, in dem er nichts anderes als einen technischen Exhibitionismus sah, eine Nachahmung der Wirklichkeit, aber ohne Kunst.

Das Buch von Mascolo und Torchiani ist nützlich, weil es die intellektuellen Höhen und Tiefen des großen Kritikers treffend zusammenfasst: von der kontrastreichen Beziehung zur Ästhetik von Croce - die er in seiner Jugend mit Vorbehalt verfolgte und von der er sich von idealistischen Abstraktionen distanzierte - über die Rückkehr zu den Positionen von Croce in den 1940er Jahren, die nützlich waren, um sich von jener turbulenten Phase zu befreien, in der er mit Bottai auf Ministerebene zusammenarbeitete, bis hin zu seinem Rücktritt von der Universität von Bologna, wo er 1934 auf den Lehrstuhl aufgestiegen war, mit dem Aufkommen der Sozialen Republik, aber zunächst mit der berühmten Florentiner Konferenz von 1941 über die italienische und die deutsche Kunst, wo sich seine jugendlichen Idiosynkrasien, wenn auch mit unübertroffenen Vorbehalten gegenüber Dürer, in einer Einschätzung auflösten, die sich in der Idee des “Unterscheidens, um zu vereinen” (in einem nicht rassistischen und nicht nationalistischen Sinn) zusammenfassen lässt. Das Universelle im Partikularen, kurzum, jenseits allen Regionalismus.

Longhi war nie ein Gegner des Faschismus: 1932 besaß er den Parteibuch, ohne den es schwierig war, in Italien etwas zu unternehmen, und 1935 hatte er dem Regime die Treue geschworen; eine “bürokratische Routine”, die, wenn man sie so ausdrückt, einen erschaudern lässt, da sein “Kompromiss” mit der politischen Realität nicht einmal bei der Verabschiedung der Rassengesetze 1938 fiel, als er in Rom von Bottai kooptiert wurde. Garboli fasst die Sache treffend zusammen, wenn er von dem Syndrom spricht, das ihm “sein ganzes Leben lang anhaftete, wie die Schuppen, die mit der Zeit immer mehr auf seinen blauen Kaschmirjacken glänzten”, oder die "Longhi Keine Malerei“: ”Avantgardist, Futurist, Idealist, Thematiker, Nationalist, Antipassatist, Vokalist“, der mit einer ”kapriziösen, rauchigen, unübersetzbaren Sprache, die verblüffen, verzaubern, verführen soll, die eher ausdrücken als mitteilen soll und nur für Landsleute bestimmt ist", anhängt.

Abschließend möchte ich noch erwähnen, dass Longhi nach seinem Studium in Rom war und mit Adolfo Venturi und der Zeitschrift “L’Arte” zusammenarbeitete. Zu dieser Zeit war auch Aby Warburg in Rom, um mit Venturi über die Organisation des 10. Internationalen Kongresses für Kunstgeschichte zu sprechen, der 1912 im Palazzo Corsini zum gleichen Thema stattfinden sollte, das Longhi 1914 aufgreifen würde: Italien und die ausländische Kunst (im Wesentlichen die nordeuropäische Kunst ). Hier machte Warburg seine berühmte zodiakale Interpretation der Fresken im Palazzo Schifanoia. Damals sahen einige deutsche Gelehrte in der südeuropäischen Kunst - wie der Archäologe Julius Schübrin es ausdrückte - einen “Zwang des Blutes und des Instinktes”. Kürzlich schrieb Hans Belting, dass die Erwartungen der preußischen Regierung an diesen Kongress das Spiel “Deutschland gegen den Rest der Welt” spielten. Longhi verfolgte sicherlich die Diskussion, aber ich weiß nicht, ob er mit Warburg zusammentraf (der Bericht über die Fresken der Schifanoia, der allerdings auf allegorischer und symbolischer Ebene geführt wurde, muss seine Aufmerksamkeit erregt haben). Die nordische Überlegenheit, die die deutschen Historiker zwei Jahre später in ihren Berichten zum Ausdruck brachten, mag die Flamme der Keine Malerei und Longhis Stolz geschürt haben.

Der Autor dieses Artikels: Maurizio Cecchetti

Maurizio Cecchetti è nato a Cesena il 13 ottobre 1960. Critico d'arte, scrittore ed editore. Per molti anni è stato critico d'arte del quotidiano "Avvenire". Ora collabora con "Tuttolibri" della "Stampa". Tra i suoi libri si ricordano: Edgar Degas. La vita e l'opera (1998), Le valigie di Ingres (2003), I cerchi delle betulle (2007). Tra i suoi libri recenti: Pedinamenti. Esercizi di critica d'arte (2018), Fuori servizio. Note per la manutenzione di Marcel Duchamp (2019) e Gli anni di Fancello. Una meteora nell'arte italiana tra le due guerre (2023).

Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.