Le visiteur européen du Metropolitan Museum of Art de New York qui pénètre dans cet espace inconnu et séduisant qu’est l’American Wing, sous ses vitraux qui semblent enfermer les œuvres exposées comme dans un temple de cristal, ne peut manquer de s’arrêter dans les salles consacrées à John Singer Sargent, dont le point culminant est le Portrait de Madame X, peut-être le plus célèbre des centaines de portraits réalisés par le peintre américain. Cette toile marque le point culminant de l’expérience parisienne de Sargent et en même temps l’annonce d’un adieu. Le scandale produit par son exposition au Salon de 1884 fut en effet l’une des raisons qui poussèrent l’artiste à quitter la ville qui avait consacré son succès deux ans plus tard, pour s’installer à Londres.

Contrairement à la plupart des portraits de Sargent, celui-ci ne résulte pas d’une commande, mais d’une invitation du peintre, qui convainc Virginie Amélie Avegno, 25 ans, née à la Nouvelle-Orléans dans une famille d’émigrés français et mariée à l’homme d’affaires Pierre Gautreau, de poser pour lui. Ce visage légèrement anguleux l’attire, au point qu’il fait le choix définitif, pris après une longue série d’études, de la pose de profil, qui donne au visage quelque chose de semblable au bec d’un oiseau qui peut rappeler les Guermantes décrits par Proust. Le regard presque méprisant, teinté d’une pointe d’arrogance, et le maquillage barbouillé, qui aux yeux d’un confrère peintre donne à l’épiderme quelque chose de “cadavérique et clownesque”, ne suffisent pas à susciter l’indignation du public du Salon. C’est l’audace de l’épaulette droite nonchalamment drapée sur l’humérus, laissant le décolleté dans une nudité plus prononcée et provocante, qui fait la différence. Le tableau est retiré ; Sargent, devant le refus de la famille Gautreau de le reprendre, le garde dans son atelier, remodèle l’épaulette ornée de bijoux selon les convenances de la pudeur et, un an après la mort du modèle, le vend au Metropolitan Museum of Art. Même le nom de l’effigie a fait l’objet d’une damnatio memoriae et le tableau est depuis lors connu sous le nom de Madame X.

En parlant de la célèbre toile, nous nous trouvons au coeur de l’exposition Sargent. Éblouir Paris (commissariat Caroline Corbeau-Parsons et Paul Perrin, en collaboration avec Stephanie Herdrich), qui a vu le jour au Metropolitan et reste au musée d’Orsay jusqu’au 11 janvier 2026. Malgré l’importance de ses débuts parisiens dans la carrière de l’artiste et la présence d’œuvres dans les musées français, il s’agit de la première exposition monographique qui lui est consacrée en France. Il aura fallu l’occasion du centenaire de sa mort pour convaincre les Français de franchir le pas, non sans retard. En cela, l’Italie a été beaucoup plus avisée et a consacré une belle exposition au peintre, né en 1856 à Florence d’un couple d’expatriés de Philadelphie, au Palazzo dei Diamanti de Ferrare il y a plus de vingt ans. Sous le titre Sargent et l’Italie il relatait ses nombreux voyages dans la péninsule, en se concentrant sur les destinations d’actualité que sont Venise, Florence et Capri. L’essence de Sargent est en effet celle d’un artiste cosmopolite, capable de parler quatre langues : éduqué en Europe, voyageur passionné dans les pays de la Méditerranée et lié à l’Amérique grâce à de riches mécènes qui lui commandèrent diverses œuvres. Anglais d’adoption, il n’a jamais voulu s’installer aux États-Unis où ses origines étaient enracinées et, en véritable expatrié selon le canon créé par Henry James (qui fut l’exemple fondateur de ce modèle de vie et en même temps celui qui l’a le mieux traduit en littérature), il a vécu entre l’Ancien et le Nouveau Monde, avec une préférence irréductible et inaliénable pour le premier, dont il a lui-même recueilli et fait revivre l’histoire à travers ses choix artistiques.

À Paris, Sargent entre dans l’atelier de Carolus Duran et à l’École des Beaux-Arts, étudiant, grâce aussi à ses voyages en Espagne et aux Pays-Bas, les grands maîtres du début de l’époque moderne. Ses maîtres de prédilection sont Velazquez, Hals puis van Dyck, avec Titien en amont, grâce à leur médiation. C’est cet hommage profond à la tradition du portrait européen qui place Sargent dans une ligne de continuité capable de satisfaire les aspirations de ses clients potentiels et de constituer une garantie décisive de fortune sans faille parmi les représentants de l’ancienne aristocratie des titres et de la nouvelle aristocratie de l’argent, entre les deux rives de l’Atlantique. Refaire les maîtres anciens a d’abord été pour lui un devoir et un apprentissage, puis une décision stratégique, comme celle d’exposer chaque année au Salon un portrait et un paysage ou une composition. Ce n’est d’ailleurs pas une simple imitation, mais une réinvention du genre du portrait, soutenue par une technique superficielle, une vibrante liberté de touche, qui distingue au premier coup d’œil l’œuvre de l’artiste. Une liberté de touche vibrante qui distingue à première vue Sargent de son maître Duran, comme on peut le voir dans l’exposition en comparant les premiers résultats de l’élève avec ceux, évocateurs mais comparativement plus anodins, de ce dernier, comme La Dame au gant (Musée d’Orsay).

Sargent a donc reçu une formation académique, attestée par des études et des copies, et pour de nombreux critiques, il est toujours resté un peintre académique, même lorsqu’il a été séduit par Manet et Monet, avec lesquels il a noué des relations fructueuses. Mais, si nous devons l’étiqueter ainsi, il fut un académicien de génie, polyvalent et intelligemment attentif à intercepter le goût du milieu dans lequel, en tant qu’étranger, il commençait à s’imposer. Ce substrat académique de sa vision transparaît dans Pêche aux huîtres à Cancale (Washington, National Gallery of Art), destiné à satisfaire le bon goût du public du Salon : la scène des pêcheurs bretons traversant la plage ensoleillée devient le prétexte pour organiser une composition savamment structurée dans le rapport entre figures et fond et pour créer ces effets de lumière liquides et mobiles qui deviendront la signature de l’artiste. Il s’agit d’ailleurs d’un faux en plein air, car seules certaines figures sont étudiées sur place, tandis que l’ensemble du tableau est conçu dans l’atelier. L’observateur averti qui ne se laisse pas facilement séduire trouvera ailleurs la vraie satisfaction. C’est donc dans les petites peintures et aquarelles réalisées lors de ses voyages en Espagne et au Maroc, lieux que Sargent a profondément aimés et dont il nous a laissé une documentation picturale infinie, que l’on saisit une très grande qualité, du moins pour ce que nous offre l’exposition de Paris : pas tant et pas seulement dans le célèbre Grey Amber Smoke (Williamstown, Clark Art Institute), mais les deux aperçus de villes marocaines et surtout dans l’Alhambra (collection privée), dans lequel le peintre rend parfaitement l’action corrosive de la lumière sur la pierre ocre de Grenade, dans la torpeur de l’air sulfureux. De ces excursions ibériques, Sargent rapporte des idées de tableaux exotiques et ambitieux, dont le point culminant est El Jaleo (1882), pour lequel sa mécène bostonienne, Isabella Stewart Gardner, fait construire une nouvelle cour dans son manoir de Fenway Court afin qu’il puisse être dignement exposé. Le tableau est le grand absent de cette exposition.

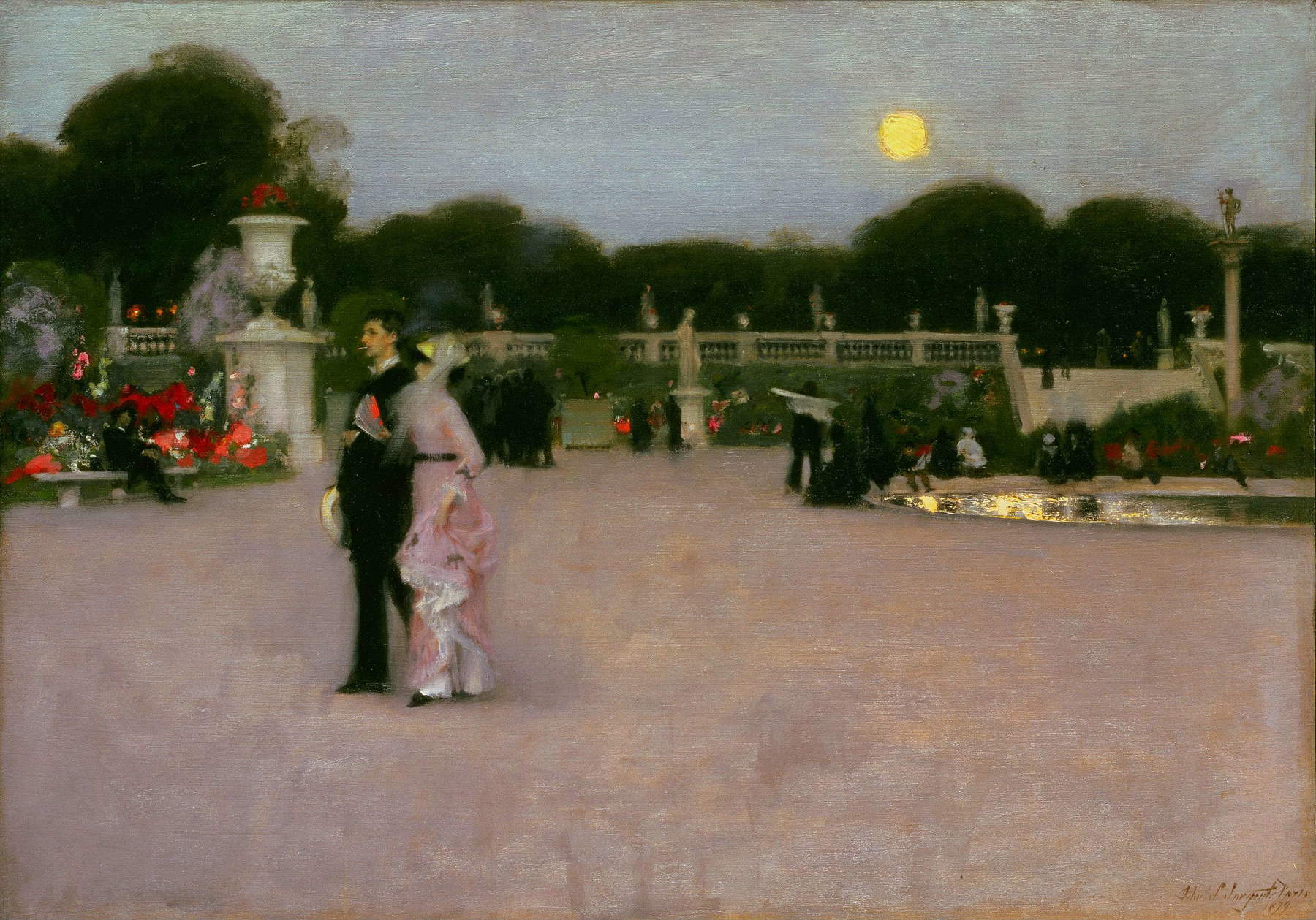

Avec les différents formats et l’étendue des sujets, Sargent fascine par la pluralité des niveaux dans lesquels il peut être lu, au-delà de la magnificence, connue de la plupart, des portraits. Dans le Jardin du Luxembourg (Philadelphia Museum of Art) règne une atmosphère quelque peu raréfiée et mélancolique digne d’un récit d’Anatole France ou de ceux qui composent Les plaisirs et les jours du jeune Proust. Le voile nacré qui enveloppe la soirée, qui a quelque chose de Whistler, est éclairé par les touches vermillon de quelques taches florales, et le disque suspendu au milieu du ciel de la pleine lune laisse tomber des gouttes d’or dans le bassin d’eau. Cette recherche d’effets de lumière virtuoses et jamais banals, l’un des éléments qui dénotent la comparaison avec ses collègues français, rend Sargent toujours reconnaissable : dans l’Intérieur vénitien (Pittsburgh, Carnegie Museum of Art), l’originalité du tableau réside - plus encore que dans la coupe oblique imprimée à la composition - dans cette bande diagonale de soleil qui tranche le sol gris et nu comme poli par les coups de pinceau de Manet.

Grâce à cette vitrine exceptionnelle qu’est le Salon, Sargent se fait progressivement une place dans le paysage parisien, commençant à immortaliser des membres de la société locale et des Américains venus s’installer en France. Certains portraits de la fin des années 1970 apparaissent comme des tentatives de trouver sa marque personnelle dans un genre où tout le monde est en concurrence, mais il finit par atteindre son but. Dans le Portrait d’Édouard et Marie-Louise Pailleron (Des Moines Art Centre Permanent Collections), la fixité hypnotique de la petite fille, autour de laquelle tourne tout le tableau, et le regard défiant de son frère sont impressionnants, dans cette capacité à renouveler les portraits d’enfants et d’adolescents de van Dyck à la fin du XIXe siècle, de ce côté-ci d’un rideau rouge égal et scénique. C’est la couleur dominante du Portrait du docteur Samuel Pozzi (Los Angeles, Hammer Museum), que le grand public connaît aussi (et peut-être surtout) grâce au livre de l’écrivain anglais Julian Barnes(The Man in the Red Robe). Dans cette image de la vie privée élevée à la solennité et à la grandeur, c’est non seulement le charme d’un médecin de l’époque, d’un mondain reconnu et d’un homme à femmes passionné qui est éternisé, mais aussi tout l’attrait de la Belle Époque qui, en passant de la sphère féminine à la sphère masculine, est synthétisé. Le Portrait des filles d’Edward Darley Boit (Boston, Museum of Fine Arts) est encore plus intrigant : Pas moins colonnaires que les immenses vases orientaux de l’arrière-plan, les quatre petites filles - sortes de variantes d’un même type prises à des âges légèrement différents - émergent d’une couverture sombre et nous regardent comme ces apparitions qui ponctuent les histoires de fantômes de James, qui fut l’un des premiers et des plus fervents admirateurs de Sargent. Bien entendu, l’exposition ne comprend pas que des chefs-d’œuvre. Un certain nombre de tableaux, de qualité parfois soutenue, parfois inégale car moins engagée, sont consacrés à des amis et collègues, tels que Fauré, Rodin, Helleu et Monet, ce dernier peint en plein air.

Enfin, avec la présence du portrait et de quelques études du visage de son ami Albert de Belleroche, dont le profil et l’expression quelque peu dédaigneuse ressemblent tant à Madame Gautreau, nous pénétrons dans le mystère de la naissance du portrait de Madame X et de la fascination de Sargent pour une physionomie qui passe du masculin au féminin et vice versa, avec une ambiguïté que seule la peinture peut rehausser ou annuler complètement.

Dans les années qui suivent le tollé provoqué par le célèbre tableau, Sargent est l’un des principaux promoteurs d’une souscription visant à l’achat par l’État français de l’Olympia de Manet, qui avait provoqué un scandale encore plus grand lors de sa première exposition. Peu après, c’est au tour de Sargent avec La Carmencita qui marque un renouveau éphémère mais fulgurant pour les Salons parisiens en étant acquise en 1892 (elle est aujourd’hui au musée d’Orsay). Ce grand portrait, toujours inspiré par le monde espagnol, clôt l’exposition.

Avec son départ pour Londres en 1886, Sargent laisse le champ libre à Giovanni Boldini et au triomphe des beautés féminines que nous connaissons tous. Qui sait comment les deux magnifiques portraitistes se seraient affrontés sur la place parisienne, s’ils avaient lutté côte à côte dans le maquis de leur clientèle aristocratique. C’est avec elles deux qu’est né l’archétype du charme féminin, qui mêle beauté, goût et haute couture et qui, dans les décennies suivantes, a migré du domaine de la peinture à celui des magazines sur papier glacé. Dans les pages d’un numéro de Vogue de 1999, on peut voir une Nicole Kidman rayonnante que l’objectif de Steven Meisel a habillée de vêtements inspirés des mannequins et photographiée dans les mêmes poses que les icônes sargentiennes. Cet aspect de la culture de masse fait également partie de la fortune de l’artiste, mais il n’en capte que la surface brillante. Par la variété des genres, des techniques et des supports qu’il a utilisés, Sargent est un artiste complet, qui - à commencer par les fantastiques aquarelles qu’une exposition de 2017 à la Dulwich Picture Gallery de Londres a joliment mises en lumière - doit être découvert en détail et dans son ensemble. Le jour où il décide d’en finir avec Paris, il a 30 ans et quelques-uns de ses chefs-d’œuvre, dont cette Madame X qu’il décrira plus tard comme “la meilleure chose que j’ai faite”. Il laisse derrière lui la capitale qui l’a lancé puis oublié, mais pas le succès qui le poursuivra jusqu’à sa mort.

L'auteur de cet article: Mauro Minardi

Mauro Minardi è uno storico dell'arte che si occupa in prevalenza di pittura italiana del tardo Medioevo e del Rinascimento, alla quale ha dedicato libri e numerosi saggi. Nutre altresì vari interessi sulla storia della cultura, la storia del collezionismo a cavallo fra Ottocento e Novecento e le relazioni tra arti figurative e letteratura nello stesso periodo, argomento al quale ha dedicato il suo ultimo libro (Come la bestia e il cacciatore. Proust e l'arte dei conoscitori, Officina Libraria, 2022).Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.