Han pasado exactamente setenta y cinco años desde que Francesco Arcangeli deseó “un buen día” a Simone Cantarini, “un nombre desconocido para la mayoría, el nombre de un alumno de corta vida del mucho más famoso Guido Reni”. Y sigue siendo difícil sostener que el nombre del pesarés haya salido del anonimato para la mayoría. Sin embargo, es cierto que Cantarini ha tenido al menos un par de días buenos desde aquel 1950: El primero fue en 1997, cuando Andrea Emiliani, a la cabeza de un nutrido grupo de estudiosos, organizó un par de importantes exposiciones en el espacio de pocos meses (una en Pesaro, la otra en Bolonia) y sancionó el redescubrimiento definitivo de un artista que nunca ha conocido término medio, ni en vida ni muerto. La segunda es la exposición de la Galleria Nazionale d’Urbino, comisariada por Anna Maria Ambrosini Massari, Yuri Primarosa y Luigi Gallo, que se clausura hoy y que se fijó el objetivo declarado de continuar esta operación de distanciamiento de la figura de Simone Cantarini de la luz reflejada de Guido Reni (de quien más tarde se convertiría en rival: Fue en 1637 cuando Cantarini rechazó bruscamente una corrección sobre uno de sus retablos, la Transfiguración hoy en la Pinacoteca Vaticana, por parte del maestro, que también le había procurado el encargo, y se produjo una violenta ruptura), para devolverle toda esa autonomía, toda esa calidad, toda esa originalidad que le son debidas, con la idea precisa, escribe Ambrosini Massari en el catálogo, de “presentar al artista [...] en su riqueza y variedad de registros estilísticos y poéticos, partícipe de pleno derecho en las ocasiones más importantes de su tiempo para mantenerse al día, y que estuvo en estrecho contacto con la cultura figurativa más avanzada a vasta escala, en estrecho contacto con algunos de los centros de los que irradiaban las innovaciones más singulares, como Bolonia y Roma, y no sólo”.

La falta de atractivo de Simone Cantarini se debe también, en parte, al juicio lacónico y ambiguo que Carlo Cesare Malvasia da de su pintura en la Felsina pittrice: “Era, en suma, el colorista más gracioso y el dibujante más correcto que ha tenido nuestro siglo, y que imitaba a Guido, de quien era quizá más amoroso y galante, si no tan noble y bien fundado”. Es cierto que Malvasia, que había conocido a Cantarini en vida (eran casi de la misma edad y durante algún tiempo mantuvieron una relación muy estrecha), había intentado no ser desequilibrado, componer un juicio que debía parecerle correcto, equilibrado y objetivo. Sin embargo, había acabado por pegar a Cantarini la etiqueta de simple imitador de Guido Reni de la que no podría desprenderse en siglos, aunque siguiera recogiendo una cierta y llamativa consideración, sobre todo de aquella parte de la crítica que seguía cultivando un sincero y apasionado aprecio por él. Sin embargo, que Cantarini, más allá de sus dotes de “gracioso colorista” y “correcto dibujante”, era algo más que un excelente alumno de Guido ya lo había establecido Francesco Arcangeli ya lo había establecido en 1950, en un ensayo pionero suyo, de no más de cuatro páginas, en el que atribuía al artista pesarés un “ingenio para producir una nueva belleza ’similar’, pero no servil, a la de Reni”: un sentimiento, explicaría más tarde Emiliani en el catálogo de la exposición de Bolonia, “de belleza melancólica que nunca había entrado entre los muros de una academia formal, de una poesía retórica, como la de Guido Reni”. Una interpretación no muy distinta, por otra parte, de la que Ambrosini Massari y Primarosa, pensando en las pinturas sacras de Simone Cantarini, ofrecieron a los visitantes de la exposición de Urbino, hablando de una pintura “elegíaca” de la que se ha hablado ampliamente en estas páginas, una pintura de miradas y silencios, una pintura que transfigura lo sagrado en poesía del alma, lejos del énfasis monumental de tanta pintura del siglo XVII. Cantarini es, sin embargo, un pintor de contradicciones, capaz de una pintura impregnada de belleza clásica, una belleza que a Arcangeli le recordaba la antigua Grecia, capaz de una pintura que conocía la idea de Rafael y la gracia de Federico Barocci y que, al mismo tiempo, era sensible al naturalismo que, tras la revolución de Caravaggio, se había extendido en su tierra natal, en el ámbito de la ciudad de Milán.Incluso era capaz de súbitas e impactantes intuiciones derivadas del contacto con las obras de Carlo Bononi o Guido Cagnacci, por citar sólo un par de artistas de los que ciertamente no puede decirse que fueran los referentes de Cantarini, pero que dejaron un eco estentóreo en ciertos episodios brillantes de su producción.

El principal mérito de la exposición de Urbino, sin tener en cuenta las obras inéditas y actualizadas, es por tanto el de haber presentado en todas sus formas la inspiración radical, consciente, atenta, visionaria, elegíaca de un pintor versátil que, hay que reconocerlo, no fue el único que pudo mostrar su obra.un pintor polifacético que, ciertamente, aún no ha alcanzado (y probablemente nunca alcanzará) la fama de un Guido Reni, y mucho menos la de un Caravaggio, pero que encuentra gran parte de su grandeza en esta ’pintura fronteriza“, podríamos decir, original aunque no revolucionaria y sin embargo practicada con sublime calidad, en esta poética suya, escribió Emiliani, ”suspendida en la línea divisoria entre lo antiguo y lo actual, en la trayectoria artística e histórica de la que todavía se alimenta esta provincia italiana, y en la aparición de novedades frecuentes, sugestivas y ligadas a apariencias llenas de la seducción de la actualidad". Cabe preguntarse si el destino de Simone Cantarini debe seguir considerándose indisolublemente ligado al de una provincia, tan vital y colorista como pretendía Emiliani, y en particular a ese territorio fronterizo donde, en tiempos de Pesaro, se medían también las instancias que cruzaban la llanura romañola partiendo de la Bolonia de los Carracci y las que bajaban de las colinas de las Marcas: En todo caso, la exposición de Urbino da cuenta de la apertura, de la amplitud de horizontes de un artista que había sabido dar forma a su lenguaje aprovechando lo que había visto en Roma, Venecia y Bolonia. El resultado no haría de Cantarini un pintor cosmopolita: Su producción está, además, circunscrita a un ámbito limitado y a una zona periférica (sin embargo, si hubiera sido romano, florentino o incluso boloñés, por mucho que Malvasia se hubiera empeñado en considerarlo un pintor de Bolonia y no un oriundo, o si Urbino no se hubiera convertido en periferia en el espacio de muy poco tiempo, cuando Simone aún no había cumplido los veinte años, hoy podríamos haber escrito una historia diferente: pensemos en la consideración de que goza hoy Federico Barocci). Pero seguramente las imágenes que nos ha dejado son suficientes para eliminar el riesgo de que se le pueda considerar un artista provinciano.

La exposición de Urbino se desarrolla por temas y no siguiendo la vida de Simone Cantarini, como había hecho la exposición de Bolonia de 1997, que a día de hoy sigue siendo la mayor exposición monográfica sobre él, también por el hecho de que en aquella ocasión se expuso al público un gran corpus de dibujos (Cantarini fue uno de los más grandes grandes dibujantes del siglo XVII), que Ambrosini Massari y Primarosa excluyeron deliberadamente de la exposición de la Galleria Nazionale delle Marche para centrarse únicamente en la pintura (quienes deseaban conocer al Cantarini “gráfico” podían, sin embargo, ver una selección de grabados en el segundo piso del Palacio Ducal, donde permanecen algunos de sus grandes cuadros que forman parte de la colección permanente). Esta elección de construir el recorrido de la exposición por núcleos temáticos sigue la estela de una práctica bastante extendida (desgraciadamente, en el pasado, las obras de Cantarini no se exponían en absoluto).Una elección que sigue la estela de una práctica bastante extendida (por desgracia, en opinión de quien esto escribe), y que ciertamente tiene sus inconvenientes y limitaciones, en primer lugar la de no facilitar la comprensión de la evolución (sobre todo para quienes no conocen en detalle la pintura de Pesaro) de un artista cuya trayectoria no fue lineal y que ciertamente no es la más fácil ni la más potable. El riesgo, por ejemplo, es que un visitante distraído no se dé cuenta de lo precoz que fue el genio de Simone Cantarini, ya que su asombrosa Adoración de los Magos , hoy en la Quadreria del Palazzo Magnani de Bolonia, es una obra que realizó cuando tenía aproximadamente dieciséis o diecisiete años, y se exhibe, en lo que quizá sea la sección más emocionante de la exposición, entre cosas pintadas mucho más tarde: Conviene recordar que, hasta hace poco, laAdoración se consideraba incluso una obra de la última fase de su actividad (así la consideraba Emiliani: un producto de Cantarini de treinta y pocos años), pero algunos documentos descubiertos recientemente han permitido fijar su datación en las primeras etapas de su carrera. Por otra parte, el itinerario por temas es útil para demostrar cómo Simone Cantarini era capaz de ofrecer a su clientela variaciones inesperadas sobre los mismos temas incluso en un periodo de tiempo muy breve, y cómo su pintura era inteligentemente permeable a todo lo que giraba a su alrededor.

Y el hecho de que Simone Cantarini fuera capaz de absorberlo todo queda patente en las obras expuestas en la primera sección, centrada en el retrato, género en el que se formó el artista de Pésaro, contemplando las penetrantes investigaciones de Claudio Ridolfi, que fue uno de sus primeros maestros, como atestigua el Retrato del cardenal M. G. G. S. S. M., retrato de un cardenal de Pésaro. lo atestigua el Retrato del cardenal Antonio Barberini iunior en el palacio Barberini, pintado cuando el artista tenía dieciocho años y que se expone por primera vez en Urbino junto a otros dos retratos de Barberini, ambos atribuidos a Cantarini por Ambrosini Massari, una familiaridad con el tema que Cantarini profundizaría más tarde en varias ocasiones, incluso en etapas posteriores de su carrera: baste admirar la delicada Alegoría de la pintura , donde se detectan algunas reminiscencias de Bononi, y sobre todo el intenso Retrato de Eleonora Albani Tommasi (cedido este mismo año a la Galleria Nazionale delle Marche por Intesa Sanpaolo), difícil de explicar sin suponer una cierta frecuentación de la pintura romana de principios del siglo XVII, probablemente profundizada en persona con un viaje a la Urbe Eterna.

La sección sobre las “elegías sagradas” llega a demostrar (con un giro escenográfico que también subraya el montaje, que abandona la penumbra de la primera sala y conduce al público hacia un pasillo más iluminado) que Simone Cantarini fue un pintor de principios del siglo XVII. pasillo iluminado) que Simone Cantarini era capaz de contemplar incluso las atmósferas más dulces de un Federico Barocci cuando no de un Rafael (véase la Sagrada Familia inédita o la Virgen con el Niño de la colección Caprotti para un formidable resumen del Cantarini más íntimo): es en esta segunda sala donde se revela la versatilidad de Simone Cantarini, su capacidad para fundir en una síntesis totalmente personal e inigualable “la voz más cortesana de Guido Reni con la voz más terrenal del naturalismo posterior a Caravaggio”, escribe Ambrosini Massari, y no sin dejarse llevar a veces por elno sin dejarse llevar a veces por el entusiasmo momentáneo por las realizaciones de algún colega, como puede verse al contemplar Santiago en la Gloria en el que las referencias a Guido Cagnacci son evidentes, para los conocedores de la pintura del siglo XVII, en particular su Magdalena llevada al cielo que puede admirarse hoy en las dos versiones del Palacio Pitti y de Múnich. La mencionada síntesis se aprecia en cambio, por ejemplo, en un cuadro como la Virgen con el Niño en la Gloria con los santos Bárbara y Terencio, que Simone pintó a los 18 años para la iglesia de San Cassiano de Pesaro y en el que se puede ver incluso un autorretrato del artista.incluso quería ver un autorretrato del artista (basándose en la comparación con elAutorretrato expuesto en la primera sala), que hubiera dado su rostro a la patrona de su ciudad natal: es una obra en la que, escribía Ambrosini Massari en el catálogo de la exposición de 1997, “el difícil lenguaje del clasicismo boloñés está [...] filtrado por diferentes estímulos, también de origen emiliano, pero naturalistas: Guerrieri por un lado, Annibale Carracci y Ludovico [...] y Carlo Bononi”. Fruto de diversas contaminaciones es también la Inmaculada Concepción con los santos Juan Evangelista, Nicolás de Tolentino y Eufemia, que mira a la Lombardía de Savoldo, a las atmósferas de la pintura véneta, a la región de las Marcas de los Guerrieri de siempre e incluso, según algunos, a las extravagancias de Lorenzo Lotto. Y todo ello sin arriesgarse nunca al pastiche, porque las infinitas modulaciones de Cantarini intervienen sobre una partitura sólida, formada en la región de Las Marcas pero germinada y ultimada en la Bolonia de Carracci y Guido Reni. El resultado es una síntesis personal que tiene sus altibajos, pero que se reconoce por su finura de ejecución, su intensidad expresiva y la tensión que se percibe detrás de cada figura, detrás de cada paso de la luz a la sombra, casi como si algo estuviera a punto de sacudir una inquieta tranquilidad que descansa sobre un precario equilibrio.

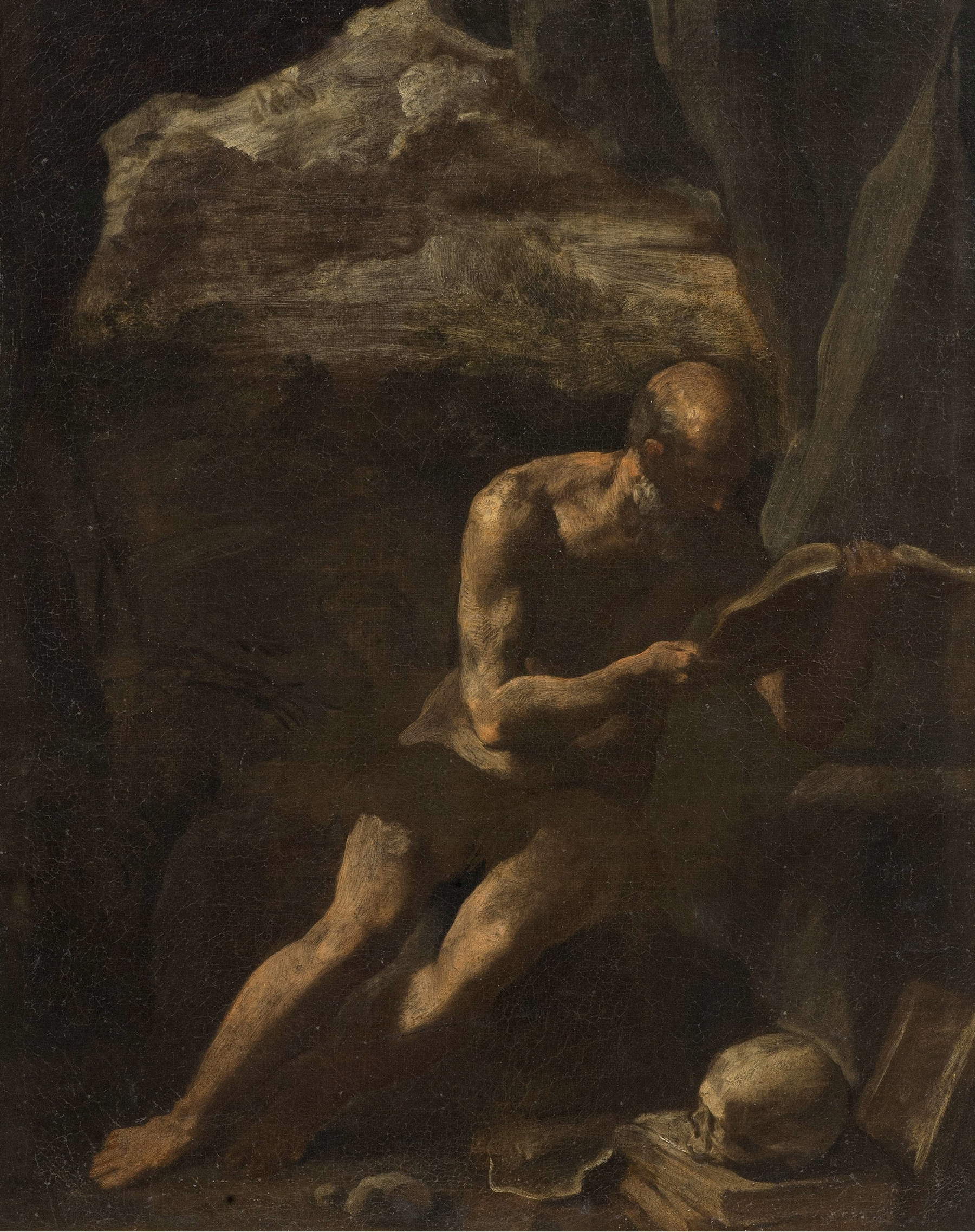

Si la sala que reúne todos los retratos de santos ofrece un panorama del Cantarini más realista, más cercano a la pintura de Caravaggio, a veces filtrado por Guerrieri (como parece ser el caso al contemplar el Renegado de San Pedro), otras mitigado por el Jerónimo de la Fundación Bemberg de Toulouse), pero nunca totalmente a la manera de Merisi (un San Jerónimo de Bartolomeo Manfredi que, en cambio, está totalmente impregnado de Caravaggio).está en cambio plenamente imbuido de la pintura de Caravaggio), el capítulo siguiente ofrece al público una visión del proceso creativo del artista, y en particular de su uso de la pintura, de la misma obra, “por una parte versiones perfectamente acabadas, claras y luminosas, y por otra, pruebas más introspectivas y aparentemente inacabadas, a menudo realizadas en tonos pardos y terrosos” (así Yuri Primarosa). En la exposición, tres pares de cuadros se han emparejado para componer curiosos dípticos que demuestran esta singular manera de trabajar: la comparación entre las dos versiones de San Jerónimo leyendo en el desierto, en particular, revela quizá más que ninguna otra, por una parte, el experimentalismo de un pintor siempre en busca de la novedad, y por otra, la inquietud de un artista con una sensibilidad que hoy, a nuestros ojos, parece de una modernidad asombrosa, una modernidad que vive y palpita sobre todo en la versión más terrosa, con esas pinceladas coruscantes, con el paisaje que parece dejado en estado de boceto, con el conjunto que transmite casi una sensación de lo inacabado.

Variaciones sobre la alternancia entre clasicismo y naturalismo animan de nuevo la penúltima sala de la exposición, donde, de nuevo sobre el tema de los “dípticos”, destaca la yuxtaposición de la Sagrada Familia muy pulida de la Galería Colonna y la más tosca de la Galería Corsini, y donde también se propone un diálogo con Valentin de Boulogne en la comparación entre los dos San Juan Bautista: un inédito de Cantarini, del que hasta ahora sólo se conocían derivaciones (el mérito es, pues, de Primarosa por haber encontrado el prototipo). La última sección está reservada a las producciones de tema mitológico y profano. En esta última sección, además del recientemente atribuido Filósofo con brújulas inacabado (sólo apareció en subasta hace nueve años, con atribución genérica a un artista del siglo XVII), destaca la presencia deHércules e Iole, una obra maestra “redescubierta”, según el adjetivo de los comisarios, que se expone al público por primera vez. “Redescubierta” porque se trata probablemente de una pintura citada y celebrada por Carlo Cesare Malvasia como una obra capaz incluso de superar a Guido Reni e incluso a Rafael, “tan bella, tan graciosa, que no se puede mirar sin peligro de conmoverse”, una obra que “debe ser muy elogiada”. Se trata, en efecto, de uno de los productos más exquisitos de la última parte de la carrera de Simone Cantarini, una de sus interpretaciones más sutiles y delicadas del idealismo de Reni, así como uno de los puntos culminantes y de las principales novedades de la exposición de Urbino.

Cabe señalar que una de las claves para entender esta exposición la ofrece su subtítulo: “Un joven maestro entre Pesaro, Bolonia y Roma”. Se trata de una especificación de rara finura, exhaustividad e inteligencia, ya que recoge toda la novedad de la mirada que esta exposición ha dirigido a Simone Cantarini, aunque con un recorrido que no es el más inmediato. “Joven”, porque el tema de su precocidad es ineludible. “Maestro”, para que dejemos de considerarlo un simple producto del taller Reni y empecemos a reconocer su estatura, que es más propiamente la de un maestro autónomo, la de un artista independiente, la de un pintor que dejó un eco en la pintura de su tiempo, ciertamente limitado territorialmente, pero en cualquier caso un eco limitado en el mundo de la pintura.ciertamente territorialmente limitado, pero en cualquier caso un eco presente en la pintura de su tiempo, desde sus discípulos directos como Lorenzo Pasinelli y Flaminio Torri hasta fascinar, décadas más tarde, incluso a un Donato Creti y a un Giuseppe Maria Crespi, las dos estrellas de la pintura boloñesa de principios del siglo XVIII. "Finalmente, ’Pesaro, Bolonia y Roma’ son algo más que meras coordenadas geográficas, algo más que las etapas del corto viaje de Simone Cantarini: son la prueba de la amplitud de sus miras, son los puntos cardinales que le permiten escapar de la dimensión de artista provinciano.

Sin embargo, quizá la grandeza de Simone Cantarini se encuentre en otra parte. En esos bocetos que prefiguran una mirada que trasciende su época, en esos dobles de tonos tenues y terrosos, en ese frenesí inquieto que caracteriza toda su actividad, en esa insatisfacción continua y perenne. La exposición de Urbino tuvo el mérito de no entregarse demasiado a las biografías ni al romanticismo, pero es inevitable pensar en elAutorretrato del artista de Pesaro como una especie de epítome de su grandeza. Simone Cantarini parece estar todo ahíen ese cuadro inacabado en el que se retrata a sí mismo con unos ojos hundidos que transmiten toda esa confianza que le habría llevado al exceso, con esas pinceladas que definen sumariamente las mangas de la chaqueta de la que emergen dos puños de lino blanco que guían la mirada hacia las manos delgadas, afiladas y anilladas que sujetan no el pincel y la paleta, como querían las convenciones, sino el lápiz y el cuaderno, símbolo de creatividad, de indagación, de investigación. Un signo que no quería ser reconocido sobre la base de una tradición, sino que reivindicaba, aunque con orgullo, esa libertad propia de los grandes artistas. Quizás haya esperanza, pues, de que un día la fama de Simone Cantarini iguale a la de Guido Reni y a la de otros artistas conocidos no sólo en los círculos de especialistas: pero esta llama tendrá que pasar necesariamente por el reconocimiento de esa libertad suya, de esa sensibilidad suya que hoy nos parece tan moderna.

El autor de este artículo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Advertencia: la traducción al español del artículo original en italiano se ha realizado mediante herramientas automáticas. Nos comprometemos a revisar todos los artículos, pero no garantizamos la ausencia total de imprecisiones en la traducción debidas al programa. Puede encontrar el original haciendo clic en el botón ITA. Si encuentra algún error, por favor contáctenos.