Sono passati settantacinque anni esatti da quando Francesco Arcangeli s’augurava l’arrivo d’una “buona giornata” anche per Simone Cantarini, “un nome ignoto ai più, il nome d’uno scolaro di breve vita del ben più famoso Guido Reni”. E riesce ancora difficile sostenere che il nome del Pesarese sia uscito dall’anonimato per la più parte del pubblico. Tuttavia è certo che, da quel 1950, Cantarini ha avuto almeno un paio di buone giornate importanti: la prima nel 1997, quando Andrea Emiliani, alla testa d’un folto gruppo di studiosi, organizzò nel giro di pochi mesi un paio d’importanti mostre (una a Pesaro, l’altra a Bologna) e sancì la definitiva riscoperta d’un artista che non ha mai conosciuto misure di mezzo, né da vivo, né da morto. La seconda è la mostra della Galleria Nazionale d’Urbino, curata da Anna Maria Ambrosini Massari, Yuri Primarosa e Luigi Gallo, che si chiude quest’oggi e che s’è posta l’obiettivo dichiarato di proseguire quest’operazione d’allontanamento della figura di Simone Cantarini dalla luce riflessa di Guido Reni (del quale poi, peraltro, sarebbe divenuto rivale: era il 1637 quando Cantarini rifiutò bruscamente una correzione su una sua pala, la Trasfigurazione oggi alla Pinacoteca Vaticana, da parte del maestro, che gli aveva pure procurato l’incarico, e ne conseguì una violenta rottura), al fine di restituirgli tutta quell’autonomia, tutta quella qualità, tutta quell’originalità che gli sono dovute, con la precisa idea, scrive Ambrosini Massari nel catalogo, di “presentare l’artista […] nella sua ricchezza e varietà di registri stilistici e di poetica, partecipe a pieno delle più importanti occasioni di aggiornamento del suo tempo e che si confronta a vasto raggio con la cultura figurativa più avanzata e su vasta scala, a stretto contatto con alcuni dei centri da cui irraggiavano le più singolari novità, come Bologna e Roma, e non solo”.

Lo scarso appeal di Simone Cantarini viene in parte anche dal laconico e ambiguo giudizio che Carlo Cesare Malvasia dà della sua pittura nella Felsina pittrice: “Fu insomma il più grazioso coloritore e il più corretto disegnatore ch’abbia avuto il nostro secolo e ch’abbia imitato Guido, del quale forse fu più amoroso e galante, se non così nobile e ben fondato”. Vero che Malvasia, il quale pure aveva conosciuto Cantarini in vita (erano quasi coetanei e per qualche tempo furono in rapporti molto stretti), aveva cercato di non sbilanciarsi, di comporre un giudizio che con tutta probabilità doveva avvertire corretto, equilibrato, oggettivo. Ciò nondimeno, aveva finito per appiccicare a Cantarini quell’etichetta di semplice imitatore di Guido Reni che, per secoli, non sarebbe più riuscito a scucirsi di dosso, pur seguitando a raccogliere una certa, cospicua considerazione specie da quella parte della critica che ha continuato a coltivare un sincero, appassionato apprezzamento nei suoi riguardi. Che però Cantarini, al di là delle sue doti di “grazioso coloritore” e “corretto disegnatore”, fosse qualcosa più che un eccellente allievo di Guido lo aveva già stabilito Francesco Arcangeli nel 1950, in un suo saggio pionieristico, non più lungo di quattro pagine, in cui attribuiva al Pesarese un “ingegno da produrre una nuova bellezza ‘simile’, ma non pedissequa, a quella del Reni”: un sentimento, avrebbe poi esplicitato Emiliani nel catalogo della mostra di Bologna, “di bellezza malinconica che non era mai entrato tra le mura d’un’accademia formale, d’una poesia della retorica, qual era al contrario quella di Guido Reni”. Una lettura non dissimile, del resto, da quella che Ambrosini Massari e Primarosa, avendo a mente le pitture sacre di Simone Cantarini, hanno fornito ai visitatori della mostra urbinate, parlando d’una pittura “elegiaca” di cui s’è ampiamente detto su queste pagine, una pittura di sguardi e silenzi, una pittura che trasfigura il sacro in poesia dell’anima lontana dall’enfasi monumentale di tanta pittura secentesca. Cantarini è però un pittore di contraddizioni, capace d’una pittura intrisa di bellezza classica, una bellezza che ad Arcangeli ricordava la Grecia antica, capace d’una pittura che aveva confidenza con l’idea di Raffaello e con la grazia di Federico Barocci ed era al contempo sensibile al naturalismo che, sulla scorta della rivoluzione caravaggesca, s’era diffuso nella sua terra natale, nelle Marche di Giovan Francesco Guerrieri, nelle Marche attraversate da Orazio Gentileschi, e capace financo d’intuizioni fulminanti e improvvise che gli derivano dal contatto con le opere d’un Carlo Bononi o d’un Guido Cagnacci, per nominare un paio d’artisti che certo non si possono dire punti di riferimento di Cantarini, ma che un’eco stentorea hanno lasciato in certi fulgidi episodî della sua produzione.

Merito principale della mostra di Urbino, senza tener conto degl’inediti e degli aggiornamenti, è dunque quello d’aver presentato in tutte le sue forme l’estro radicale, cosciente, attento, visionario, elegiaco d’un pittore versatile che, certo, non avrà ancora raggiunto (e probabilmente non raggiungerà mai) la fama d’un Guido Reni, men che meno quella d’un Caravaggio, ma che trova buona parte della sua grandezza in questa sua ‘pittura di confine’, la potremmo dire, originale benché non rivoluzionaria e però praticata con qualità eccelsa, in questa sua poetica, scriveva Emiliani, “sospesa sul discrimine tra antico e attuale, nel tramando artistico e di storia cui questa provincia italiana ancora si alimenta, e l’affiorare delle novità che frequenti, suggestive, si legano ad apparizioni colme della seduzione dell’attualità”. C’è poi da domandarsi se davvero i destini di Simone Cantarini debbano ancor essere considerati indissolubilmente legati a quelli d’una provincia pur vitale e colorita come la intendeva Emiliani, e in particolare a quella terra di confine dove pure, al tempo del Pesarese, si misuravano le istanze che percorrevano il piano romagnolo partendo dalla Bologna dei Carracci e quelle che invece scendevano dai colli marchigiani: la mostra di Urbino dà semmai conto dell’apertura, dell’ampiezza d’orizzonti d’un artista che aveva saputo modellare il suo linguaggio giovandosi di quel che aveva visto a Roma, a Venezia, a Bologna. L’esito non farà di Cantarini un pittore cosmopolita: la sua produzione è del resto circoscritta a un ambito limitato e a una zona periferica (però, fosse stato romano, fiorentino o anche bolognese, per quanto Malvasia avesse cercato di considerarlo un pittore felsineo e non un oriundo, oppure se Urbino non fosse diventata periferia nel volgere di pochissimo tempo, quando Simone non aveva ancora vent’anni, forse oggi avremmo scritto un’altra storia: si pensi alla considerazione di cui oggi gode Federico Barocci). Ma di sicuro le immagini che ci ha lasciato son sufficienti ad allontanare il rischio che possa esser considerato artista provinciale.

La mostra di Urbino procede per temi anziché seguendo la vita di Simone Cantarini, come aveva fatto la mostra di Bologna del 1997 che a oggi rimane ancora la più grande rassegna monografica su di lui, stante anche il fatto che in quell’occasione era stato esposto al pubblico un nutrito corpus di disegni (Cantarini è stato uno dei più grandi disegnatori del Seicento), che Ambrosini Massari e Primarosa hanno deliberatamente escluso dalla rassegna della Galleria Nazionale delle Marche per concentrarsi unicamente sulla pittura (chi abbia voluto però conoscere il Cantarini ‘grafico’ ha potuto vedere una selezione di acqueforti al secondo piano di Palazzo Ducale, dove sono rimasti alcuni dei suoi grandi dipinti che fanno parte della collezione permanente). Una scelta, quella della costruzione dell’itinerario espositivo per nuclei tematici, che s’insinua nel solco d’una pratica piuttosto diffusa (purtroppo, ad avviso di chi scrive), e che certo ha i suoi svantaggi e i suoi limiti, primo su tutti quello di non rendere agevolmente comprensibile nei suoi sviluppi (specie a chi non conosce nei dettagli la pittura del Pesarese) il cammino d’un artista che non ha avuto un percorso lineare e che non è certo dei più semplici, dei più potabili. Il rischio, per esempio, è che un visitatore distratto non s’accorga di quanto fosse precoce il genio di Simone Cantarini, dacché la sua sorprendente Adorazione dei Magi oggi alla Quadreria di Palazzo Magnani a Bologna è opera che realizzò quando aveva grosso modo sedici, diciassette anni, ed è esposta, in quella che è forse la sezione più entusiasmante della rassegna, in mezzo a cose dipinte anche molto tempo dopo: varrà la pena rammentare che fino a poco tempo fa l’Adorazione era addirittura considerata opera dell’ultimissima fase della sua attività (così la riteneva Emiliani: un prodotto del Cantarini più che trentenne), ma alcuni documenti scoperti di recente hanno consentito di fissare la sua datazione alle prime fasi della sua carriera. Dall’altra parte, l’itinerario per temi è utile da un lato a dimostrare quanto Simone Cantarini fosse in grado d’offrire alla sua clientela inattese variazioni sugli stessi soggetti anche nel giro di pochissimo tempo, e quanto la sua pittura fosse intelligentemente permeabile a tutto ciò che le girava attorno.

E che Simone Cantarini fosse in grado d’assorbire di tutto è un’evidenza che risulta fin dalle opere esposte nella prima sezione, centrata sulla ritrattistica, ovvero il genere in cui il Pesarese si formò, guardando alle penetranti indagini di Claudio Ridolfi che fu tra i suoi primi maestri, com’è attestato dal Ritratto del cardinale Antonio Barberini iunior di Palazzo Barberini, eseguito quando l’artista aveva diciott’anni e che a Urbino è esposto per la prima volta accanto ad altri due ritratti del Barberini, entrambi attribuiti a Cantarini da Ambrosini Massari, Una consuetudine col soggetto che poi Cantarini avrebbe approfondito in più occasioni, anche più avanti nel corso della sua carriera: basti ammirare la delicata Allegoria della pittura dove s’avverte qualche reminiscenza di Bononi, e soprattutto l’intenso Ritratto di Eleonora Albani Tommasi (che proprio quest’anno è stato concesso alla Galleria Nazionale delle Marche in comodato da Intesa Sanpaolo), difficile da spiegare senza presumere una certa frequentazione della pittura romana di primo Seicento, probabilmente approfondita di persona con un viaggio nell’Urbe Eterna.

La sezione sulle “elegie sacre” giunge a dimostrare (con uno scenografico rivolgimento sottolineato pure dagli allestimenti, che lasciano la penombra della prima sala e portano il pubblico verso un corridoio più illuminato) che Simone Cantarini era in grado di guardare anche alle più dolci atmosfere d’un Federico Barocci se non d’un Raffaello (si vedano l’inedita Sacra Famiglia o la Madonna col Bambino della Collezione Caprotti per avere un formidabile sunto del Cantarini più intimo): è in questa seconda sala che si dà conto della versatilità di Simone Cantarini, della sua capacità di fondere in una sintesi tutta personale e senza pari “la voce più aulica di Guido Reni con quella più terrena del naturalismo post-caravaggesco”, scrive Ambrosini Massari, e non senza farsi talvolta trascinare dall’entusiasmo momentaneo per i raggiungimenti d’un qualche collega, come si nota guardando il San Giacomo in gloria in cui sono evidenti, per chi conosce la pittura del Seicento, i richiami a Guido Cagnacci, segnatamente alla sua Maddalena portata in cielo che oggi s’ammira nelle due versioni di Palazzo Pitti e di Monaco di Baviera. Quella sintesi di cui s’è detto è invece da apprezzare, per esempio, in un dipinto come la Madonna col Bambino in gloria e i santi Barbara e Terenzio, che Simone dipinse diciottenne per la chiesa di San Cassiano a Pesaro e nella quale s’è voluto persino vedere un autoritratto dell’artista (sulla base del riscontro con l’Autoritratto ch’è esposto nella prima sala), che avrebbe dato il suo volto al patrono della sua città natale: è opera in cui, scriveva Ambrosini Massari nel catalogo della mostra del 1997, “il linguaggio difficile del classicismo bolognese è […] filtrato da stimoli diversi, anche di provenienza emiliana, ma naturalista: Guerrieri da un lato, Annibale Carracci e Ludovico […] e Carlo Bononi”. Frutto di varie contaminazioni è anche la Immacolata Concezione coi santi Giovanni evangelista, Nicola da Tolentino ed Eufemia, che guarda alla Lombardia di Savoldo, alle atmosfere della pittura veneta, alle Marche del solito Guerrieri e financo, secondo alcuni, alle stravaganze di Lorenzo Lotto. E tutto senza mai rischiare il pastiche, perché le infinite modulazioni di Cantarini intervengono su di una partitura solida, formatasi nelle Marche ma germogliata e messa definitivamente a punto nella Bologna dei Carracci e di Guido Reni, e il risultato è una sintesi personale, che conosce certo alti e bassi, ma ch’è riconoscibile per via di quella sua finezza esecutiva, di quell’intensità espressiva, di quella tensione che s’avverte dietro ogni sua figura, dietro ogni passaggio dalla luce all’ombra, quasi come se qualcosa stesse per arrivare a sconquassare una quiete gravida d’irrequietezza, che si regge su di un equilibrio precario.

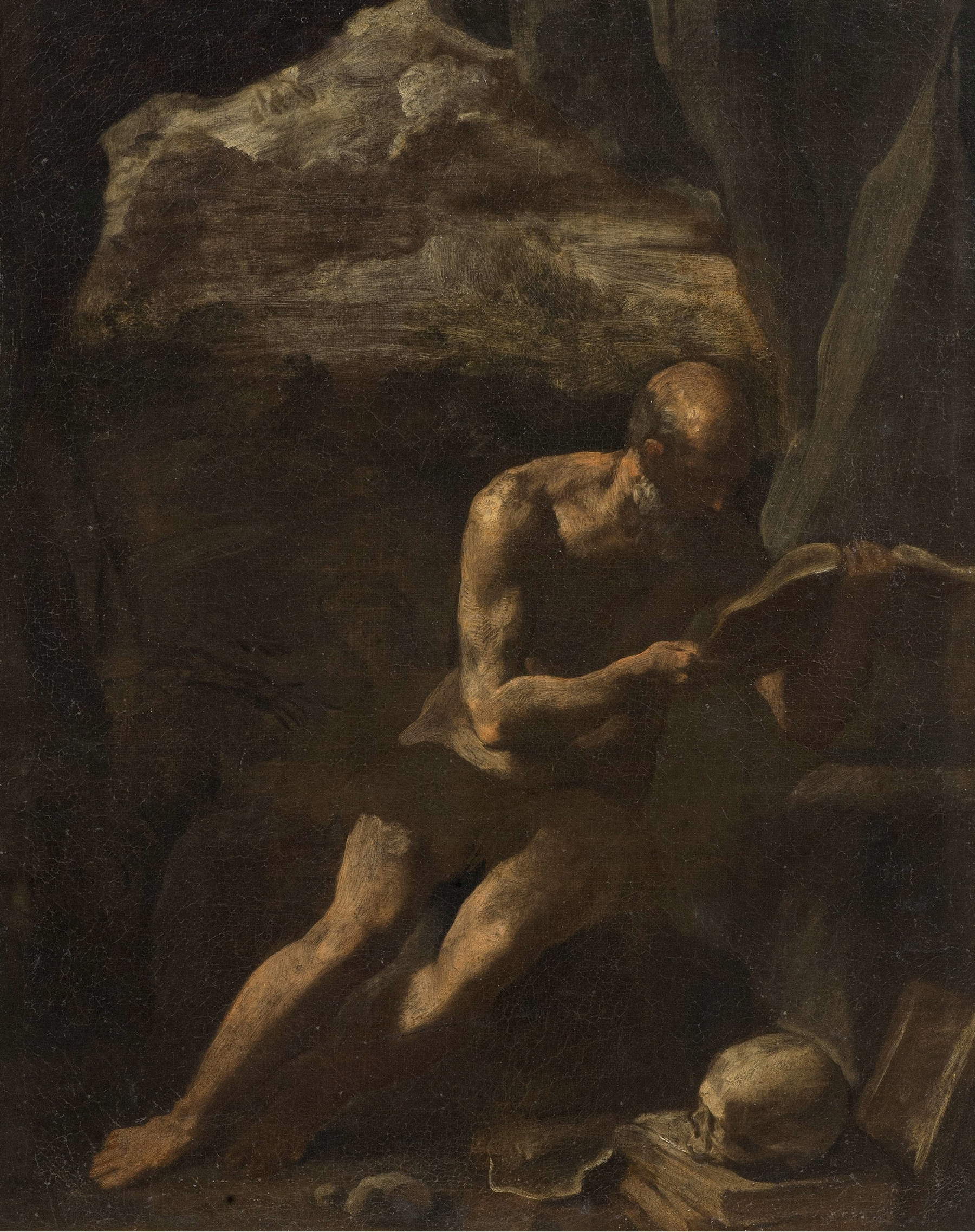

Se la sala che raduna tutti i ritratti di santi offre una panoramica del Cantarini più verista, più vicino alla pittura caravaggesca, talora filtrata da Guerrieri (così sembra guardando il Rinnegamento di san Pietro), talaltra invece mitigata dall’idealismo reniano (come è nel San Girolamo della Fondazione Bemberg di Tolosa), ma mai del tutto aderente ai modi del Merisi (per dimostrarlo interviene un San Girolamo di Bartolomeo Manfredi ch’è invece tutto intriso della pittura di Caravaggio), il capitolo seguente offre al pubblico un affondo sul processo creativo dell’artista, e in particolare sul suo uso di dipingere, di uno stesso lavoro, “da un lato versioni perfettamente finite, chiare e luminose, dall’altro prove più introspettive e apparentemente incompiute, spesso condotte con toni bruni e terrosi” (così Yuri Primarosa). In mostra, tre coppie di dipinti son state appaiate per comporre curiosi dittici che dimostrano questo singolare modo d’operare: il raffronto tra le due versioni del San Girolamo in lettura nel deserto, in particolare, palesa forse più d’ogni altro, da un lato, lo sperimentalismo d’un pittore ch’era sempre alla costante ricerca di novità, e dall’altro anche l’inquietudine d’un artista dalla sensibilità che oggi, ai nostri occhi, appare di strabiliante modernità, una modernità che vive e pulsa specialmente nella versione più terrosa, con quelle pennellate corsive, col paesaggio che pare lasciato allo stato di abbozzo, con l’insieme che trasmette quasi un senso di non finito.

Variazioni sull’alternanza tra classicismo e naturalismo animano ancora la penultima sala della rassegna, dove spicca, sempre sul tema dei “dittici”, l’accostamento tra la levigatissima Sacra Famiglia della Galleria Colonna e quella invece più ruvida della Galleria Corsini, e dov’è proposto anche un dialogo con Valentin de Boulogne nel confronto tra i due San Giovanni Battista: un inedito quello di Cantarini, di cui si conoscevano sinora le derivazioni (merito dunque a Primarosa per averne rinvenuto il prototipo). Il finale è invece riservato alle produzioni a tema mitologico e profano: di particolare interesse, in quest’ultima sezione, oltre all’incompiuto Filosofo col compasso di recente attribuzione (è comparso in asta solo nove anni fa, con generica assegnazione ad artista del XVII secolo), la presenza dell’Ercole e Iole, capolavoro “ritrovato”, per adoperare lo stesso aggettivo dei curatori, che viene esposto per la prima volta al pubblico. “Ritrovato” perché si tratta, probabilmente, d’un dipinto citato e celebrato da Carlo Cesare Malvasia come opera addirittura in grado di superare Guido Reni e persino Raffaello, “tanto giusta, graziosa, che non si può guardare senza pericolo di commozione”, opera che “va lodata assai”. È, effettivamente, uno dei prodotti più squisiti dell’ultima parte della carriera di Simone Cantarini, una delle sue più sottili, delicate interpretazioni dell’idealismo reniano, oltre che uno dei vertici e delle maggiori novità della mostra di Urbino.

Sarà opportuno evidenziare che una delle chiavi per capire questa mostra è offerta dal suo sottotitolo: “Un giovane maestro tra Pesaro, Bologna e Roma”. Una specificazione di rara finezza, completezza e intelligenza, dacché include tutta la novità dello sguardo che questa mostra, pur con un percorso non dei più immediati, ha rivolto a Simone Cantarini. “Giovane”, perché il tema della sua precocità è ineludibile. “Maestro”, perché si smetta di considerarlo un semplice prodotto della bottega reniana e si cominci a riconoscere la sua statura, ch’è più propriamente quella di maestro autonomo, di artista indipendente, di pittore che ha lasciato sulla pittura del suo tempo un’eco certo territorialmente limitata, ma comunque presente, dagli allievi diretti come Lorenzo Pasinelli e Flaminio Torri fino ad arrivare ad affascinare, a distanza di decennî, persino un Donato Creti e un Giuseppe Maria Crespi, ovvero i due astri della pittura bolognese d’inizio Settecento. “Pesaro, Bologna e Roma”, infine, sono qualcosa più che mere coordinate geografiche, qualcosa più che le tappe del breve cammino di Simone Cantarini: sono la prova dell’ampiezza delle sue vedute, sono i punti cardinali che consentono di sottrarlo alla dimensione d’artista di provincia.

Forse però la grandezza di Simone Cantarini è da cogliere anche altrove. In quegli abbozzi che prefigurano uno sguardo che travalica la sua epoca, in quei doppi dai toni dimessi e terragni, in quella frenesia inquieta che caratterizza tutta la sua attività, in quella sua continua, perenne insoddisfazione. La mostra di Urbino ha avuto il merito di non essersi concessa troppo ai biografismi e di non aver ceduto a romanticismi, ma è inevitabile pensare all’Autoritratto del Pesarese come a una sorta d’epitome della sua grandezza. Simone Cantarini sembra essere tutto lì, in quel dipinto non finito in cui si raffigura con gli occhi infossati che trasmettono tutta quella sicurezza che lo avrebbe portato anche agli eccessi, con quelle strisciate di pennello che definiscono in maniera sommaria le maniche del giuppone da cui escono due polsini di lino candido a guidare lo sguardo verso le mani sottili, affusolate e inanellate che stringono non il pennello e la tavolozza, come le convenzioni volevano, ma la matita e il taccuino, simbolo di creatività, d’indagine, di ricerca. Segno che non voleva essere riconosciuto sulla base d’una tradizione, ma rivendicava, e pure con orgoglio, quella libertà ch’è propria dei grandi artisti. C’è forse allora una speranza che un domani la fama di Simone Cantarini possa eguagliare quella di Guido Reni e di altri artisti noti non soltanto alle cerchie degli specialisti: ma questa fiammella dovrà passare necessariamente per il riconoscimento di questa sua libertà, di questa sua sensibilità che ci appare oggi così moderna.

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.