Le musée, la maison des muses comme espace ouvert de partage avec le public, et non comme un mausolée où l’on chante, célèbre et momifie son œuvre. C’est ainsi que Bianca Pucciarelli in Menna, alias Tomaso Binga, s’est présentée à 94 ans, en fauteuil roulant mais heureuse et dynamique comme une enfant, se pavanant comme une danseuse, chez Madre à Naples pour la première exposition, vaste et organique, qui lui est consacrée (inaugurée par elle-même le 18 avril, elle peut être visitée jusqu’au 21 juillet). Le titre est significatif, Euphoria . Parce que c’est un mot (une forme privilégiée de l’art visuel de cette artiste) qui contient toutes les voyelles et qui incarne bien l’état de joie laborieuse mais contrôlée de l’artiste. Seule une définition commode peut décrire cette proposition d’exposition comme une rétrospective, car la portée d’un ensemble d’œuvres qui a commencé lorsque Binga avait environ quarante ans est encore très actuelle et absolument personnelle. Personnelle dans le sens où il s’agit de l’exposition d’un seul auteur, bien sûr, mais l’adjectif colle comme un costume bien ajusté à la figure, à la pensée, à l’histoire et même au corps de Tomaso Binga.

“Mon nom masculin”, explique l’artiste, née à Salerne en 1931 mais active à Rome depuis qu’elle s’y est installée dans les années 1950, où elle a rencontré son compatriote Filiberto Menna (1926-1989), le critique qui devint bientôt son mari, “joue sur l’ironie et le déplacement ; elle veut dénoncer les privilèges masculins qui règnent dans le monde de l’art et de la culture.joue sur l’ironie et le déplacement ; elle veut exposer le privilège masculin qui règne dans le domaine de l’art, c’est une contestation par le paradoxe d’une superstructure dont nous avons hérité et que, en tant que femmes, nous voulons détruire. En art, le sexe, l’âge, la nationalité ne devraient pas être des facteurs discriminants. L’artiste n’est ni un homme ni une femme, mais une PERSONNE”.

La photo du visage de l’artiste, avec deux cartes rondes derrière les lunettes (dont on découvre plus tard qu’il s’agit d’un détail de Sono... IO. I am... ME, une œuvre de 1977), est imprimée sur des feuilles de plastique transparent que, comme les rideaux anti-mouches placés devant les portes, les visiteurs doivent traverser pour entrer et sortir de l’exposition. C’est la clé d’accès, à la fois physique et sémantique, à la première des dix-huit salles du troisième étage du musée de la via Settembrini qui conduit le spectateur à travers les 120 œuvres créées de 1960 à nos jours. Un parcours, un passage à travers l’entrée idéale dans l’œuvre de Tomaso Binga, qui couvre plus de soixante ans de travail, même si ce n’est que depuis le début des années 1970 que sa production a pris une identité précise et programmée. Mais avant cela, dans la salle d’introduction, sont exposées quelques pièces intéressantes de 1960 : des céramiques ou des détrempes sur papier, sans titre, avec un langage abstrait ou une synthèse consciente de la figure.

Cette première étape de l’exposition anthologique nous fait croire que l’exposition est chronologique, alors que nous découvrons peu après qu’elle est diachronique dans l’approche choisie par Eva Fabbris, qui est à la tête de Madre depuis deux ans maintenant, pour en assurer le commissariat avec Daria Khan. Pourtant, les premiers masques en céramique ou la composition picturale, fille lointaine de Vasily Kandinsky (le père de l’abstraction, venu à l’art à l’aube de ses quarante ans), montrent d’emblée que Toni est un artiste à part entière.) démontrent immédiatement que Tomaso Binga, qui a choisi de s’appeler Marinetti par polémique avec le monde masculin, est un auteur doué d’emblée d’une sagesse coloristique, d’une capacité de composition et d’une excellente dextérité. En somme, l’auteur, qui est redevable à la “poésie visuelle plutôt qu’à l’art conceptuel” (c’est sa réponse à une question de Luca Lo Pinto dans l’interview du livre, 300 pages avec de nombreuses photos et plusieurs textes en anglais et en italien, publié à l’occasion de l’exposition), a posé d’emblée le problème de la forme comme si elle était un peintre de chevalet.

Elle qui définit l’art de la performance qu’elle pratique depuis longtemps comme une manière de “per-former”, déclare d’emblée que l’art est un langage spécifique. Et qu’il doit être décliné avec soin et habileté, même (voire surtout) lorsque le sujet a une forte valeur politique, touchant à des questions et des problèmes tels que la discrimination et les droits des femmes (une bonne leçon pour les nouvelles générations qui, au nom de l’engagement social, négligent souvent les pratiques d’atelier et la sagesse de l’artisanat).

La capacité de Tomaso Binga à traiter un matériau difficile (parce que froid, léger, industriel et impersonnel) comme le polystyrène, la bête noire de tout sculpteur, est extraordinaire. En effet, depuis le début des années 1970, l’artiste utilise des boîtes d’emballage en polymère blanc et friable comme ready-made dans des compositions où les espaces vides sont remplis d’un sens poétique, mais aussi ironique, grâce à des photos de la culture des médias de masse. Parmi les nombreuses boîtes transformées en théâtres, où les bouches et les corps arrachés aux magazines jouent le rôle principal, il y a Oblò de 1972, qui est entré dans la collection Madre à Naples il y a cinq ans.

1972 est aussi l’année où Binga, à Acireale, se présente comme une sculpture candide de Vista zero, un corps parlant dans lequel les nombreux yeux appliqués à son costume signifient que plus le nombre de points de vue est élevé, plus la capacité d’un regard profond est faible. Dans l’exposition, l’agrandissement de cette performance côtoie des corps totémiques et impersonnels, assemblés et peints en polystyrène.

L’installation réalisée pendant deux ans par le groupe Rio Grande (Natascia Fenoglio, Lorenzo Cianchi, Francesco Valtolina) en accord avec l’artiste guide le visiteur par la main et pas à pas à travers les salles d’exposition. Elle se compose d’un tubulaire rouge et d’un tubulaire rose (la couleur de la passion et du sang à côté de celle des nœuds en tissu sur les portes annonçant la naissance d’une petite fille) qui traversent les murs de la Madre ou sont disposés au sol pour soutenir et suspendre les œuvres, mais aussi pour soutenir comme des chaises les visiteurs de la salle vidéo avec les performances de Binga ou l’enregistrement de ses apparitions poétiques à l’émission de Maurizio Costanzo (1995), aussi intéressantes et hilarantes que celles de Carmelo Bene. Cette architecture, éphémère et efficace, de l’Euphorie de Tomaso Binga trouve un parallèle dans la salle où sont exposés ses Paysages de 1973, c’est-à-dire les lignes ondulantes et mouvantes d’un horizon, le sien, jamais plat.

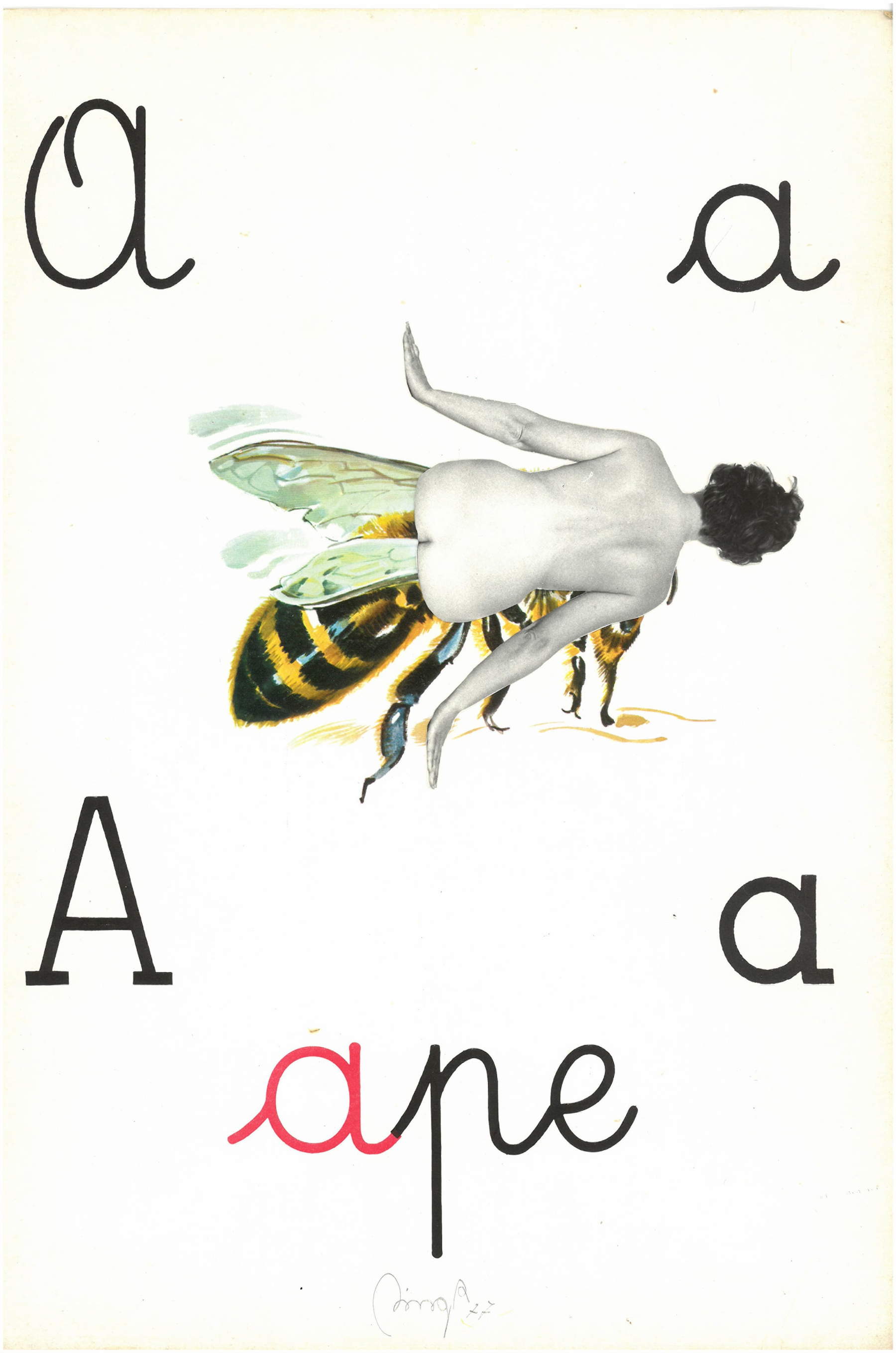

Mais ce sont les mots qui perdent leur sens pour l’acquérir en tant que signe, et les lettres de l’alphabet interprétées par le corps nu de l’auteur qui devient un modèle, qui constituent le motif le plus fort et le plus récurrent de l’exposition de ce protagoniste redécouvert de l’art italien après des années de marginalisation par l’Union européenne.L’art italien après des années de marginalisation par le système et le marché (le même sort subi par deux actrices absolues de la scène romaine et internationale, comme Maria Lai et Mirella Bentivoglio, qui ont invité Binga, ainsi que l’artiste sarde, entre autres, à l’importante exposition “Matérialisation du langage”, lors de la Biennale de Venise de 1978). C’est en 1971 que l’italique de Binga devient pour la première fois une ligne, privant les mots de leur sens (écriture désémantisée, expression de la poésie visuelle). Et il faut remonter à 1974, année de sa première exposition personnelle, pour voir l’artiste réaliser une performance au Lavatoio contumaciale de Rome (l’espace du quartier Flaminio, le même que celui de la maison de Binga-Mennen).Stefania Zuliani consacre un essai dans le livre-catalogue Stefania Zuliani à l’expérience de cette association, qui fut aussi féministe, tandis que Lilou Vidal s’attarde sur les performances et Quinn Latimer sur les alphabets) .

En 1975, l’Alphabet vocalique est suivi, l’année suivante, de l’Alphabet mural, le premier d’une longue série de planches dans lesquelles, avec et grâce aux photographies de Verita Monselles, Tomaso Binga plie son corps comme l’ont fait les figures humaines des chapiteaux anthropomorphes (également appelés acrobatiques) de la tradition médiévale et de la renaissance. Jouant également avec la taille des lettres (le corps, en termes typographiques), Binga le fait pour donner vie à son “écriture vivante” dans laquelle sa propre nudité est la composante essentielle des lettres ; des lettres qui peuvent également être comprises comme des missives de cette correspondance épistolaire idéale qui a dicté des œuvres telles que Ti scrivo solo di domenica (un jour choisi parce que c’est le seul de la semaine qui se termine par un A, comme les noms de femmes) ou le Diario romano 1895-1995 .

L’exposition napolitaine, grâce aux prêts de trois galeristes (Tiziana Di Caro de Naples, Erica Ravenna de Rome et Fritteli de Florence), mais surtout grâce aux riches archives de Tomaso Binga, est vaste, détaillée et bien conçue. Les phrases, les écrits, les mots laissés dans le gigantesque tatzbeao installé à la sortie de l’artiste pour recueillir les voix du public, élément fondamental de son regard horizontal et pluriel sur la réalité du présent, témoignent de son engagement. Elle qui ne se considère pas “artiste mais joue avec l’art” ne fait qu’une seule remarque aux acteurs du monde des galeries, des performances, des musées et des médias : “Elle manque vraiment d’auto-ironie”.

L'auteur de cet article: Carlo Alberto Bucci

Nato a Roma nel 1962, Carlo Alberto Bucci si è laureato nel 1989 alla Sapienza con Augusto Gentili. Dalla tesi, dedicata all’opera di “Bartolomeo Montagna per la chiesa di San Bartolomeo a Vicenza”, sono stati estratti i saggi sulla “Pala Porto” e sulla “Presentazione al Tempio”, pubblicati da “Venezia ‘500”, rispettivamente, nel 1991 e nel 1993. È stato redattore a contratto del Dizionario biografico degli italiani dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana, per il quale ha redatto alcune voci occupandosi dell’assegnazione e della revisione di quelle degli artisti. Ha lavorato alla schedatura dell’opera di Francesco Di Cocco con Enrico Crispolti, accanto al quale ha lavorato, tra l’altro, alla grande antologica romana del 1992 su Enrico Prampolini. Nel 2000 è stato assunto come redattore del sito Kataweb Arte, diretto da Paolo Vagheggi, quindi nel 2002 è passato al quotidiano La Repubblica dove è rimasto fino al 2024 lavorando per l’Ufficio centrale, per la Cronaca di Roma e per quella nazionale con la qualifica di capo servizio. Ha scritto numerosi articoli e recensioni per gli inserti “Robinson” e “il Venerdì” del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. Si occupa di critica e di divulgazione dell’arte, in particolare moderna e contemporanea (nella foto del 2024 di Dino Ignani è stato ritratto davanti a un dipinto di Giuseppe Modica).Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.