Il museo, la casa delle muse come spazio aperto e di condivisione con il pubblico, e non un mausoleo dove cantare, celebrare e mummificare la propria opera. Così Bianca Pucciarelli in Menna, in arte Tomaso Binga, a 94 anni si è presentata, in sedia a rotelle ma felice e dinamica come una bambina, saltellante come una ballerina, al Madre di Napoli per la prima, ampia e organica mostra che la riguarda (aperta da lei stessa il 18 aprile, è visitabile sino al 21 luglio). Il titolo è significativo, Euforia. Perché è una parola (forma privilegiata dell’arte visiva di questa artista) che contiene tutte le vocali e che incarna bene lo stato di operosa ma controllata gioia dell’artista. Solo una definizione di comodo può descrivere questa proposta espositiva come una retrospettiva, poiché il portato di un lavoro iniziato quando Binga aveva circa quarant’anni è ancora molto attuale e assolutamente personale. Personale da intendersi come esposizione di un solo autore, certo, ma l’aggettivo aderisce come un abito attillato e calzante alla figura, al pensiero, alla storia, e proprio al corpo, di Tomaso Binga.

“Il mio nome maschile”, ha detto l’artista nata a Salerno nel 1931 ma attiva a Roma da quando vi si trasferì negli anni Cinquanta, e dove incontrò il conterraneo Filiberto Menna (1926-1989), il critico diventato subito suo marito, “gioca sull’ironia e lo spiazzamento; vuole mettere allo scoperto il privilegio maschile che impera nel campo dell’arte, è una contestazione per via di paradosso di una sovrastruttura che abbiamo ereditato e che, come donne, vogliamo distruggere. In arte, sesso, età, nazionalità non dovrebbero essere delle discriminanti. L’Artista non è un uomo o una donna ma una PERSONA”.

La foto del volto dell’artista, con due cartoncini tondi dietro agli occhiali (che poi scopriremo essere un dettaglio di Sono… IO. Sono… ME, lavoro del 1977), è stampata su fogli di plastica trasparente che, come le tende anti-mosche messe davanti alle porte, i visitatori devono attraversare per entrare e uscire dalla mostra. È questa la chiave d’accesso, fisica e semantica, alla prima delle diciotto sale che al terzo piano del museo di via Settembrini conduce lo spettatore tra le 120 opere realizzate dal 1960 ad oggi. Un percorso, passaggio attraverso l’entrata ideale nel corpo di Tomaso Binga, che copre più di sessant’anni di lavoro anche se solo dai primi anni Settanta la sua produzione assume una precisa e programmata identità. Prima, esposti nella sala introduttiva, ci sono però alcuni interessanti pezzi del 1960: ceramiche o tempere su carta, Senza titolo e dal linguaggio astratto o figlio di una cosciente sintesi della figura.

Questa prima tappa dell’antologica ci illude che la mostra sia di ordine cronologico, mentre poco dopo scopriamo che è diacronico il taglio scelto da Eva Fabbris, da due anni alla guida del Madre, per curarla insieme a Daria Khan. Eppure le prime maschere in ceramica o la composizione pittorica figlia alla lontana di Vasilij Kandinskij (il padre dell’astrazione, arrivato all’arte alle soglie dei quarant’anni) dimostra immediatamente che Tomaso Binga, che scelse per polemica col mondo dei maschi di chiamarsi col nome di Marinetti, è un’autrice dotata sin dall’inizio di sapienza coloristica, di capacità compositiva, di un’ottima manualità. Insomma, l’autrice che ha un debito nei confronti “della poesia visiva più che dell’arte concettuale” (è la sua risposta a una domanda di Luca Lo Pinto nell’intervista presente nel libro, 300 pagine con molte foto e diversi testi in inglese e italiano, pubblicato in occasione della mostra), si è posta da subito, come fosse una pittrice da cavalletto, il problema della forma.

Lei, che definisce l’arte della perfomance a lungo praticata come un modo per “per-formare”, dichiara subito che l’arte è un linguaggio specifico. E che va declinato con cura e maestria, anche (anzi, soprattutto) quando il soggetto ha una forte valenza politica toccando temi e problemi quali discriminazione e diritti delle donne (un bell’insegnamento per le nuove generazioni che, nel nome dell’impegno sociale, trascurano spesso le pratiche dell’atelier e la sapienza del mestiere).

Straordinaria ad esempio è la capacità di Tomaso Binga nel trattare un materiale difficile (perché freddo, leggero, industriale e impersonale) quale il polistirolo, bestia nera di ogni scultore. Dai primi anni Settanta l’artista impiega infatti come ready made le scatole da imballaggio fatte del bianco e friabile polimero in composizioni in cui i vuoti sono riempiti di un senso poetico, ma anche ironico, grazie alle foto della cultura massmediatica. E, tra le molte scatole trasformate in teatrini, in cui bocche e corpi strappati dai rotocalchi la fanno da padroni, c’è da segnalare Oblò del 1972, cinque anni fa entrato nella collezione del Madre di Napoli.

Il 1972 è anche l’anno in cui Binga ad Acireale si propone come scultura candida di Vista zero, corpo parlante in cui i molti occhi applicati al suo costume stanno a dire che, più è alto il numero dei punti di vista, più bassa la capacità di uno sguardo profondo. E la gigantografia di quella performance è affiancata in mostra proprio ad alcuni totemici e impersonali corpi, assemblati e dipinti nel polistirolo.

A portare il visitatore per mano e passo passo nelle sale della mostra, l’allestimento realizzato in due anni di lavoro dal gruppo Rio Grande (Natascia Fenoglio, Lorenzo Cianchi, Francesco Valtolina) in accordo con l’artista. Si tratta un tubolare rosso e di uno rosa (il colore della passione e del sangue accanto a quello dei fiocchi di stoffa che sulle porte di casa annunciano la nascita di una bambina) che attraversano le pareti del Madre o che si dispongono a terra per sorreggere e sospendere le opere, ma anche per sostenere come sedie i visitatori nella sala dei video con le performance di Binga o con la registrazione delle sue partecipazioni poetiche al Maurizio Costanzo Show (1995), interessanti e spassose quali quelle di Carmelo Bene. Questa architettura, effimera ed efficace, dell’Euforia di Tomaso Binga trova un parallelo nella sala in cui sono esposti i suoi Paesaggi del 1973, ossia linee ondulate e mosse di un orizzonte, il suo, mai piatto.

Ma sono le parole che perdono senso, per acquistarlo come segno, e le lettere dell’alfabeto interpretate dal corpo nudo dell’autrice che si fa modella, il motivo più forte e ricorrente nella mostra di questa protagonista ritrovata dell’arte italiana dopo anni di marginalizzazione da parte del sistema e del mercato (stessa sorte subita da due attrici assolute della scena romana e internazionale, quali Maria Lai e Mirella Bentivoglio che inviterà Binga, come anche l’artista sarda, tra le altre, alla importante mostra “Materializzazione del Linguaggio”, alla Biennale di Venezia del 1978). È nel 1971 che il corsivo di Binga diventa per la prima volta una linea privando le parole del loro significato (la scrittura desemantizzata, espressione della poesia visiva). E bisogna arrivare al 1974, anno della sua prima personale, per vedere l’artista mettere in scena al Lavatoio contumaciale di Roma (lo spazio al quartiere Flaminio, lo stesso dell’abitazione dei Binga-Menna, gestito a lungo con il marito poi da sola con le altre e gli altri esponenti del gruppo) la performance Parole da conservare / parole da distruggere (all’esperienza di questa associazione, anche femminista, dedica un saggio nel libro-catalogo Stefania Zuliani mentre Lilou Vidal si sofferma sulle performance e Quinn Latimer sugli alfabeti).

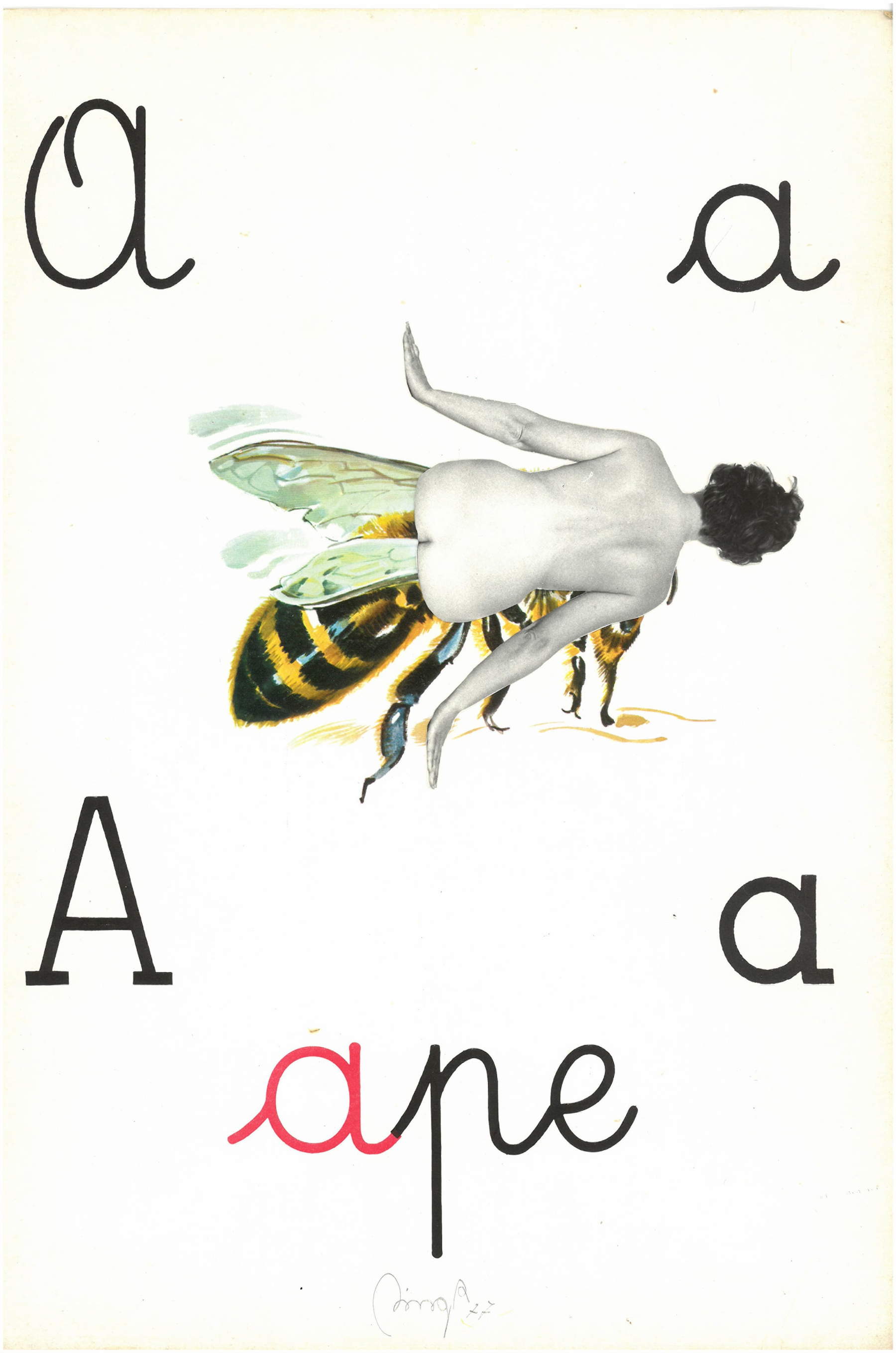

Quindi nel 1975 ecco l’Alfabeto vocalico seguito, l’anno dopo, dall’Alfabetiere murale, primi di una lunga serie di tavole in cui, insieme e grazie alle foto di Verita Monselles, Tomaso Binga piega il proprio corpo come succedeva nelle figure umane nei capolettera antropomorfi (anche detti acrobatici) della tradizione medievale e rinascimentale. E, giocando anche con la grandezza della lettere (il corpo, in termini tipografici), Binga lo fa per dare vita alla sua “scrittura vivente” in cui il proprio nudo è la componente essenziale delle lettere; lettere che possono essere intese anche come missive di quella ideale corrispondenza epistolare che ha dettato all’artista opere come Ti scrivo solo di domenica (giorno scelto perché l’unico della settimana che finisce con la A, come i nomi di donna) o il Diario romano 1895-1995.

La mostra partenopea, forte dei prestiti di tre galleristi (Tiziana Di Caro di Napoli, Erica Ravenna di Roma e Fritteli di Firenze), ma soprattutto di quanto si conserva nel ricco Archivio Tomaso Binga, è ampia, dettagliata, ben curata. E il fatto che sia coinvolgente lo dicono le frasi, le scritte, le parole lasciate nel gigantesco tatzbeao predisposto all’uscita dall’artista per raccogliere le voci del pubblico, elemento fondamentale del suo sguardo orizzontale e plurale sulla realtà del presente. Lei, che non si considera “un’artista ma una che gioca con l’arte”, agli attori del mondo delle gallerie, delle performance, dei musei, dei media, fa un solo appunto: “Manca proprio di autoironia”.

L'autore di questo articolo: Carlo Alberto Bucci

Nato a Roma nel 1962, Carlo Alberto Bucci si è laureato nel 1989 alla Sapienza con Augusto Gentili. Dalla tesi, dedicata all’opera di “Bartolomeo Montagna per la chiesa di San Bartolomeo a Vicenza”, sono stati estratti i saggi sulla “Pala Porto” e sulla “Presentazione al Tempio”, pubblicati da “Venezia ‘500”, rispettivamente, nel 1991 e nel 1993. È stato redattore a contratto del Dizionario biografico degli italiani dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana, per il quale ha redatto alcune voci occupandosi dell’assegnazione e della revisione di quelle degli artisti. Ha lavorato alla schedatura dell’opera di Francesco Di Cocco con Enrico Crispolti, accanto al quale ha lavorato, tra l’altro, alla grande antologica romana del 1992 su Enrico Prampolini. Nel 2000 è stato assunto come redattore del sito Kataweb Arte, diretto da Paolo Vagheggi, quindi nel 2002 è passato al quotidiano La Repubblica dove è rimasto fino al 2024 lavorando per l’Ufficio centrale, per la Cronaca di Roma e per quella nazionale con la qualifica di capo servizio. Ha scritto numerosi articoli e recensioni per gli inserti “Robinson” e “il Venerdì” del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. Si occupa di critica e di divulgazione dell’arte, in particolare moderna e contemporanea (nella foto del 2024 di Dino Ignani è stato ritratto davanti a un dipinto di Giuseppe Modica).Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.