On a découvert ces dernières années que le David de Donatello (Donato di Niccolò di Betto Bardi ; Florence, 1386 - 1466), lorsque la sculpture en bronze était conservée dans les collections des Médicis dans leur palais de Via Larga, l’actuel Palazzo Medici-Riccardi, avait une base avec une inscription qui disait : “Victor est quisquis patriam tuetur. Frangis immanis Deus hopstis iras. En puer grandem domuit tiramnum. Vincite, cives !”, ce qui signifie "Celui qui défend la patrie est vainqueur. La puissance divine brise la colère de l’ennemi. Et un enfant a dompté le grand tyran. Citoyens, gagnez ! L’inscription, découverte en 1992 par l’universitaire Christine Sperling, date d’après la réalisation de la statue et est attribuée à Gentile de’ Becchi, poète, ecclésiastique et précepteur de Laurent de Médicis qui, par son inscription, avait clairement voulu transmettre les valeurs du patriotisme civique que devait incarner le David , symbole de Florence, symbole du peuple victorieux de ses oppresseurs et, selon toute vraisemblance, allusion au père de famille. une allusion au pater patriae, Cosimo il Vecchio, qui avait vaincu tous ses adversaires politiques et jeté les bases pour que la domination de Florence passe aux mains des Médicis, à l’origine de la seigneurie de fait. Selon toute vraisemblance, le David de Donatello date de l’époque où Cosimo il Vecchio, revenu de son exil en Vénétie, s’était réinstallé à Florence en 1434, profitant d’une crise de pouvoir pour imposer son contrôle sur la ville, tout en respectant formellement les libertés civiques.

Cependant, nous ne savons pas exactement quand le David a été réalisé, ni dans quel but pratique (il ornait peut-être une fontaine et, selon certains, il faisait partie d’une allégorie plus complexe). Nous manquons en effet de tout document qui puisse témoigner des circonstances certaines de la commande: presque un paradoxe, si l’on considère que le David n’est pas seulement l’œuvre la plus célèbre de Donatello, mais aussi l’une des rares sculptures de la Renaissance capable de se fixer dans l’imaginaire de tous, l’une des œuvres les plus connues de toute l’histoire de l’art. Mais n’est-il pas étrange que pour une œuvre, même célèbre, aucun document ne nous soit parvenu qui puisse certifier sans aucun doute sa chronologie exacte, le nom du commanditaire, l’usage auquel elle était destinée. Et même, pourrait-on dire, le sujet, car pendant longtemps son identification avec le héros biblique était loin d’être acquise, puisque, en apparence, les attributs iconographiques ne suggèrent certainement pas le roi d’Israël de l’Ancien Testament. L’épée, le pétase, les chaussures, la nudité évidente et exhibée suggèrent presque, s’il ne s’agissait pas d’une œuvre connue de tous, que Donatello a voulu représenter le dieu Mercure coupant la tête du géant Argos. Jenö Lányi, jeune historien hongrois ayant vécu entre 1902 et 1940, auteur de nombreuses études sur Donatello, pensait que les deux figures coexistaient dans la sculpture de l’artiste florentin, une interprétation suivie plus tard par Alessandro Parronchi qui croyait lire dans la statue de Donatello une représentation de Mercure et d’Argos comme une allégorie de la vérité triomphant de l’envie. Toutefois, certains éléments vont à l’encontre de cette identification : l’épée est trop grande pour un dieu adulte comme Mercure et correspond plutôt à la figure d’un adolescent comme l’était David lorsqu’il a vaincu Goliath (l’épée, bien sûr, est celle de Goliath), les chaussures et le pétase du prétendu Mercure ne sont pas ailés (et le pétase, d’ailleurs, n’était pas seulement attribué au dieu des marchands : il s’agissait en fait d’un couvre-chef de voyage habituel dans la Grèce classique, un chapeau à larges bords qu’il n’est pas rare de voir porté par les bergers et les paysans, notamment dans la céramique), et il manquerait à la tête d’Argos quelque chose pour nous rappeler sa caractéristique la plus visible, les cent yeux qui lui permettaient de ne jamais dormir. La découverte de l’inscription qui orne le socle a cependant levé les doutes sur l’identification du sujet : il n’y a donc plus aucune raison de penser qu’il ne s’agit pas du roi d’Israël. Tout au plus peut-on s’interroger sur les raisons d’une représentation plutôt inhabituelle : On pense, par exemple, que les commanditaires ont voulu dissimuler leur opération, comme on dirait aujourd’hui, d’appropriation culturelle, puisque le roi David faisait partie de l’imaginaire public et que les Médicis pouvaient être accusés d’usage privé d’un symbole qui aurait dû appartenir à tous, accusation qui aurait été évitée en faisant passer le sujet pour le dieu protecteur du commerce, et donc pour une figure appropriée à élever au rang de symbole de la famille (ce qui n’est pas le cas des Médicis).

La nudité du David, nudité propre à un adolescent, figure éphébique, doit plutôt être lue en fonction de son emplacement, puisque la sculpture a été imaginée par Donatello pour être placée sur une haute colonne, ce qui explique que le David apparaisse faible et chétif s’il n’est pas vu à la bonne hauteur. Pendant longtemps, il a en effet été exposé à un peu plus d’un mètre du sol : un “piège muséographique”, comme l’a appelé Francesco Caglioti, un piège qui a fait perdre au David “les effets de cette ingénieuse anamorphose que Donatello avait mise en place pour la vue d’en bas”. L’indice qui révèle peut-être le mieux les conséquences de cette erreur de placement du David est le pétase : si l’on regarde la sculpture de face, la coiffe projette une ombre sur le visage, qui semble presque allongé. Les choses changent, en revanche, si l’on observe la statue par en dessous, comme elle a été imaginée. Le Moyen Âge, explique Caglioti, avait craint et méprisé le nu dans les statues héroïques antiques, réimaginant toujours ces champions de l’idolâtrie sous forme de bronze doré, surplombant des colonnes. Lorsque Donatello a tenté pour la première fois de faire revivre la statue classique ici, la combinaison de la colonne, du métal et du nu était incontournable, mais elle a été rachetée par l’élection du personnage biblique le plus noble possible, progéniteur et prototype du Christ, berger emblématique de la " libertas florentine".

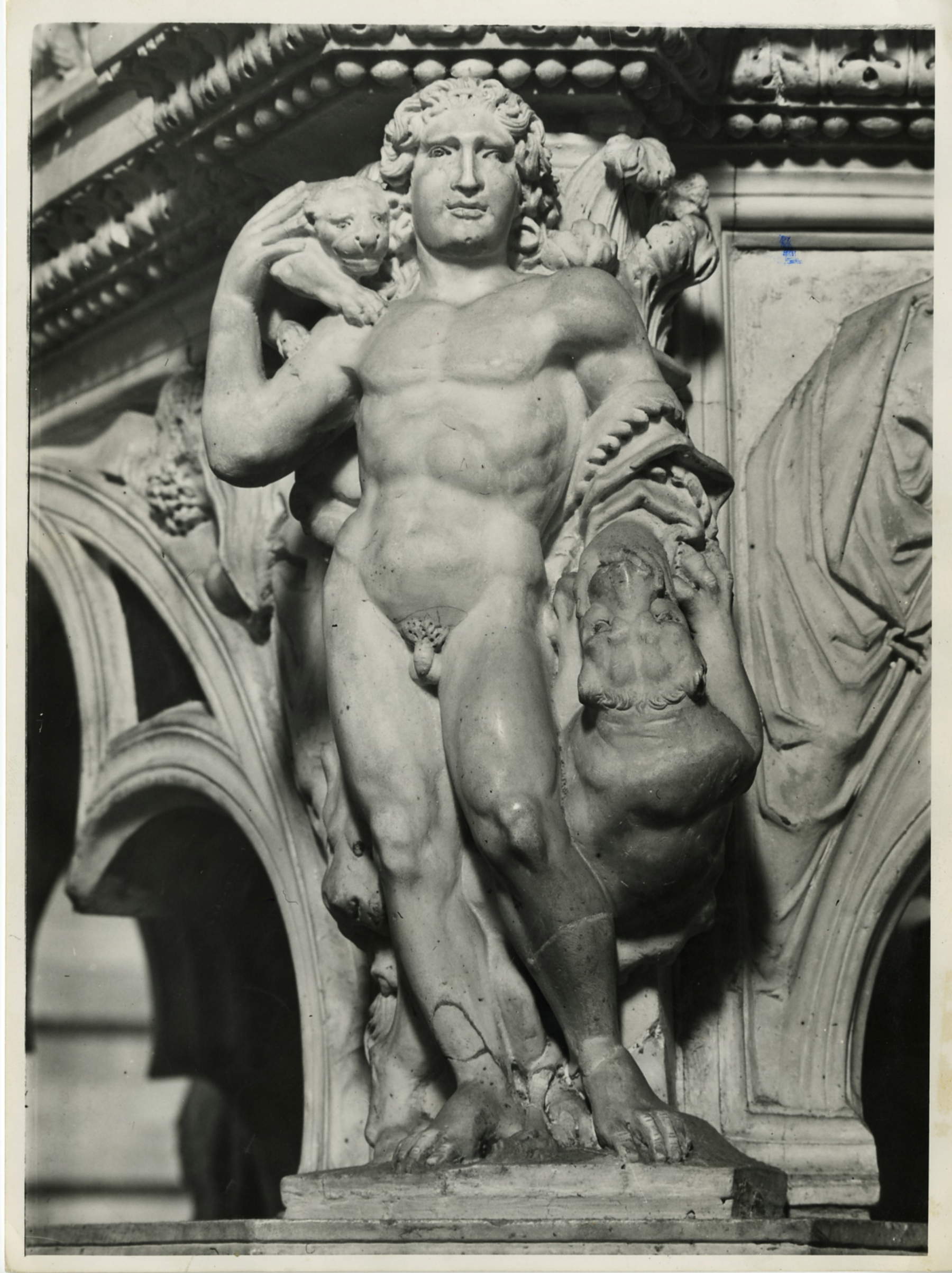

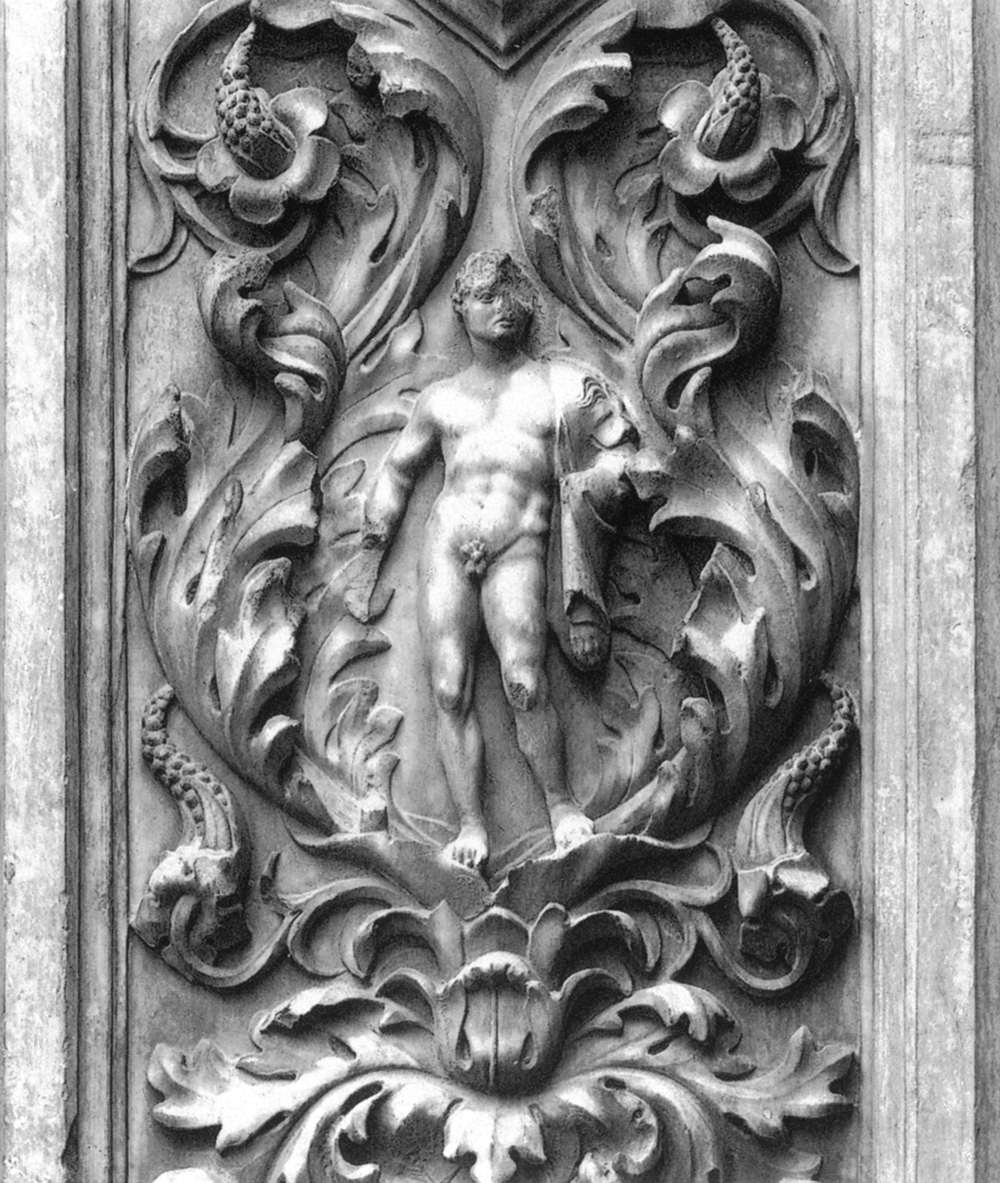

Un David, donc, qui s’inspire de la statuaire classique: une inspiration qui a donc rendu nécessaire une nudité sans précédent. Le directeur de toute l’opération fut, selon toute vraisemblance, Cosimo il Vecchio lui-même, avec qui Donatello se mit d’accord pour renouveler en profondeur l’iconographie du héros biblique, sur laquelle l’artiste avait pourtant déjà travaillé au début du siècle. au début du siècle, entre 1408 et 1409, lorsque l’Opera del Duomo lui commanda le David en marbre, qui se trouve aujourd’hui au Museo Nazionale del Bargello, comme le David en bronze plus tardif. Ce dernier est cependant une œuvre d’une nouveauté déconcertante, car il introduit un élément de rupture, la nudité, que l’on retrouve dans la statuaire classique : avant son œuvre en bronze, on n’avait jamais vu de David nu. Au contraire, David était généralement représenté comme le roi d’Israël, mûr, barbu, assis sur son trône, même si les représentations du jeune David combattant Goliath ne manquaient pas, surtout dans la miniature médiévale. À l’heure actuelle, il est difficile de retrouver la source directe de Donatello. On a cependant suggéré que, pour l’expression, il avait peut-être vu un visage semblable à celui de l’Antinoüs du Palazzo Altemps, de même que pour la physionomie et la pose, qui rappellent celles de l’Hermès Pie-Clémentin. Nous ne savons pas ce que Donatello a vu, mais il est certain qu’ayant été à Rome, il a dû avoir l’occasion et le temps de réfléchir aux sources classiques qui ont dû lui parvenir dans la Ville éternelle. Il existe un précédent médiéval en Toscane, l’Hercule de Nicola Pisano placé sur la chaire du baptistère de Pise, également sculpté en contraste, avec la jambe reposant plus en avant que celle supportant le poids de l’homme. Nicola Pisano, comme Donatello, avait également récupéré la statuaire classique, même si, par rapport à Donatello, il s’agissait surtout d’une récupération formelle. Un autre Hercule que Donatello aurait peut-être pu observer beaucoup mieux que celui de Nicola Pisano est celui sculpté sur la Porta della Mandorla du Dôme de Santa Maria del Fiore. Quant à l’impression d’ensemble, Donatello connaissait peut-être le David peint à fresque par Taddeo Gaddi dans la chapelle Baroncelli de Santa Croce à Florence : c’est peut-être l’immédiat visuel le plus direct du David, ainsi que l’une des sources iconographiques probables de l’artiste.

Le David en bronze a en effet effectué une récupération qui allait au-delà de ce qui était visible. Déjà l’idée d’installer la sculpture sur une haute colonne évoquait ce qui avait été pensé dans les siècles précédents pour les sculptures de dieux païens, une imagerie qui fut cependant dépassée, incorporée dans une forme de syncrétisme qui rendait acceptables les idées de Donatello et de Cosimo il Vecchio en vertu de la sacralité du sujet. Ainsi, avec le David, Donatello avait réalisé, explique Caglioti, “la première statue postclassique pleinement élaborée” : mais à condition de la ramener par l’esprit à son sommet antique, alors que sa perception à environ un mètre du sol (104 centimètres dans les dernières décennies) ne fait qu’un avec elle depuis la fin du XVIIIe siècle, et appartient invinciblement au bagage culturel du public moderne, pour qui c’est le Donatello le plus authentique et le plus “manuel”". L’idée d’un David qui deviendrait également un puissant symbole civique est probablement née au moment où les Médicis se sont installés dans le palais de la Via Larga. C’était en 1457, et la nouvelle base, avec l’inscription de Gentile de’ Becchi, avait été imaginée pour placer le David au centre de la cour, de sorte que même de la rue la sculpture serait clairement visible (nous connaissons son emplacement grâce à la première source connue qui parle de la sculpture : une description, datée de 1469, des célébrations en l’honneur du mariage entre Laurent le Magnifique et Clarice Orsini). Le David était présenté à côté de Judith, l’autre chef-d’œuvre en bronze plus tardif de Donatello (l’héroïne a été exécutée entre 1453 et 1457), dont le destin a souvent été lié à celui du David. C’est Desiderio da Settignano (Settignano, vers 1430 - Florence, 1464) qui s’occupa de son socle en marbre, mandaté par Donatello qui s’était déplacé à Sienne pour travailler sur le chantier du Duomo à partir de 1459. L’œuvre de Desiderio est aujourd’hui perdue, mais on peut en déduire l’aspect de l’œuvre à partir de la description que Giorgio Vasari a incluse dans sa Vita dello stesso Desiderio : “Il a fait dans sa jeunesse la base du David de Donato, qui se trouve dans le palais du duc de Fiorenza, dans lequel Desiderio a fait en marbre de belles harpies et des vrilles en bronze très gracieuses et bien comprises”. En 1494, lorsque les Médicis furent chassés de Florence et que la République florentine fut proclamée, le David, comme la Judith, fut réquisitionné et transporté au Palazzo Vecchio, avec sa colonne, afin qu’il puisse remplir une nouvelle et noble tâche civique. Puis, soixante ans plus tard, alors que les Médicis sont de nouveau aux commandes de la ville et qu’ils ne sont plus de facto mais de jure des seigneurs, puis des ducs et des grands ducs, le David, c’était en 1555, est transféré au Palazzo Pitti, la résidence que les souverains ont choisie comme résidence officielle (le Judith restera au Palazzo Vecchio), et la base de Desiderio, comme la colonne, est dispersée. Le David, d’abord placé sur la façade, est ensuite déplacé dans la deuxième cour et devient enfin un élément décoratif : il est placé sur la cheminée de ce que nous appelons aujourd’hui la Sala Bianca. L’entrée aux Offices et la nouvelle destination de la sculpture datent de 1777 : “muséale”, dirions-nous aujourd’hui, puisque le complexe Vasari avait été choisi pour abriter la vaste collection grand-ducale, et que le David fut placé dans la salle des sculptures modernes créée selon le plan imaginé par Luigi Lanzi peu après l’ouverture de la galerie au public en 1769. Finalement, il fut transféré au Bargello, où nous l’admirons aujourd’hui dans la salle de Donatello, sur un socle de marbre du XVe siècle, mais plus dans la perspective imaginée par le sculpteur, plus du point de vue à partir duquel il serait correct de voir le David.

Le David a eu un impact perturbateur sur l’art florentin de l’époque, car il a été copié, imité, pris comme modèle de référence même par des artistes de premier plan : Il suffit de rappeler, dans un survol superficiel des œuvres qui ont regardé avec une bonne probabilité le chef-d’œuvre de Donatello, le David de Verrocchio, celui de Bartolomeo Bellano au Metropolitan de New York, l’Hercule au repos d’Antonio del Pollaiolo, puis en peinture celui que Ghirlandaio a peint à fresque dans la chapelle Sassetti de Santa Trinita (et qui suivait le bronze de Verrocchio), celui d’Andrea del Castagno aujourd’hui à la National Gallery de Washington, puis encore le David Martelli de Desiderio da Settignano, le David sur panneau peint par Antonio del Pollaiolo et aujourd’hui à la Gemäldegalerie de Berlin, et enfin le David de Michel-Ange qui ne pouvait pas faire abstraction du précédent de Donatello.

Les critiques ont toujours essayé de déchiffrer cette figure ambiguë. Sa nudité éphébique. Le pétase engorgé. Le regard absorbé, mélancolique, tourné vers le bas. Les chaussures au genou. La tête coupée de Goliath coiffée d’un singulier casque ailé. Autant d’éléments qui ont toujours enflammé l’imagination des chercheurs, au-delà de la signification politique évidente de la sculpture, évoquée plus haut. Entre-temps, des lectures de nature humaniste ont été produites, le David étant interprété comme un reflet de la philosophie de l’époque : pour Emma Spina Barelli, par exemple, le David est le symbole de l’humaniste chrétien qui a raison des philosophes antiques et s’expliquerait, selon elle, par le climat d’épicurisme qui, à Florence, dans les années 1530, avait pour principaux points de référence Antonio Beccadelli et Lorenzo Balla. Il y a aussi ceux qui, au contraire, ont donné une interprétation de David dans un sens néo-platonicien : Hans Kaufmann d’abord, suivi par Laurie Schneider et Francis Ames-Lewis, ont identifié David comme une allégorie de l’amour céleste vainqueur de l’amour terrestre, et la nudité serait donc une allégorie de la pureté intérieure du héros. C’est précisément la nudité qui a donné lieu aux interprétations les plus disparates, pour diverses raisons : elle est inhabituelle, car absente du texte biblique, elle est ambiguë (de dos, David peut ressembler à une femme), elle pourrait inspirer une certaine sensualité. A tel point que Laurie Schneider elle-même a proposé de lire la nudité dans une tonalité homoérotique, interprétation qui a cependant été rejetée par la critique ultérieure en raison de son anachronisme (à l’époque, le concept d’identité sexuelle était différent des catégories d’aujourd’hui). (à l’époque, le concept d’identité sexuelle était différent des catégories actuelles, l’idée d’identité sexuelle en tant qu’orientation fixe n’existait pas), et, par conséquent, en raison de son caractère de projection d’une mentalité contemporaine sur une sculpture du XVe siècle. Selon une étude bien connue d’Adrian Randolph, la nudité du David doit être lue selon la notion de “désir homosocial” formulée par l’érudite Eve Kosofsky Sedgwick : la nudité doit donc stimuler un désir masculin partagé (même s’il n’est pas nécessairement homosexuel) et en même temps le discipliner. L’œuvre devrait donc fonctionner comme un moyen d’invoquer et en même temps d’annuler le désir, instillant l’idée d’un contrôle du désir qui soit à la fois moral et social. Robert Williams a critiqué cette idée comme étant expressément “invraisemblable”, car il suppose que l’artiste et le commanditaire devraient partager cette signification liée au désir, et qu’ils devraient imaginer une certaine forme de reconnaissance de la part du public. Sans compter que pour les Florentins du XVe siècle, la beauté n’était pas séparée de la signification religieuse: en d’autres termes, la nudité était un signe de la grâce de Dieu plutôt qu’une sorte de provocation ou, à tout le moins, un signe de reconnaissance de la part du public. Cela ne signifie pas pour autant qu’une certaine signification érotique n’est pas absente, bien qu’elle soit plus subtile et plus liée au contexte historique : Williams, par exemple, a souligné que l’épithète de desiderabilis que les textes sacrés attribuent à David pourrait avoir justifié sa beauté physique, bien qu’elle ne soit pas pertinente dans le contexte de la lutte contre Goliath, puisqu’elle serait tout à fait appropriée pour transmettre l’essence du roi d’Israël. Il s’agit, en somme, d’une beauté idéale plutôt qu’homosociale.

La beauté formelle est donc le reflet de la profonde signification symbolique et culturelle de la sculpture, témoin d’une renaissance des idéaux classiques et d’un nouvel accent mis sur le naturalisme et l’expressivité humaine à une époque où la sculpture de la Renaissance émergeait. Le David inaugure également une nouvelle façon de concevoir la sculpture, qui n’est plus seulement un ornement architectural, mais devient l’expression d’une façon de comprendre la beauté d’un corps nu et deviendra plus tard un symbole politique, si ce n’était déjà le cas (en effet, certains pensent que le David a représenté dès le début la victoire de Florence sur le Milan de la famille Visconti). La nudité de David, audacieuse et novatrice, rappelle les canons de l’art gréco-romain, célébrant la beauté et la perfection du corps humain, et souligne en même temps la pureté et la jeunesse du protagoniste, traits que Donatello a su rendre avec un naturel et une délicatesse surprenants. Depuis que le David est devenu une statue publique de facto, Florence s’est toujours identifiée au jeune héros biblique, une métaphore de la force morale qui est devenue un manifeste de l’identité civique florentine.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.