È stato scoperto soltanto in anni recenti che il David di Donatello (Donato di Niccolò di Betto Bardi; Firenze, 1386 – 1466) un tempo, quando la scultura in bronzo era conservata nelle collezioni dei Medici nel loro palazzo di Via Larga, l’attuale Palazzo Medici-Riccardi, aveva una base con un’iscrizione che recitava “Victor est quisquis patriam tuetur. Frangis immanis Deus hopstis iras. En puer grandem domuit tiramnum. Vincite, cives!”, ovvero “Chiunque difenda la patria è vincitore. La potenza divina infrange l’ira nemica. E un fanciullo domò il grande tiranno. Cittadini, vincete!”. La scritta, scoperta nel 1992 dalla studiosa Christine Sperling, è posteriore alla realizzazione della statua e viene attribuita a Gentile de’ Becchi, poeta, religioso, umanista, precettore di Lorenzo de’ Medici che, con tutta evidenza, aveva inteso trasmettere in maniera del tutto palese, con quella sua scritta, i valori di patriottismo civico che il David doveva incarnare, simbolo di Firenze, simbolo del popolo vincitore sugli oppressori, e con buona probabilità anche allusione al pater patriae, Cosimo il Vecchio, che aveva avuto ragione di tutti i suoi avversari politici e aveva posto le basi affinché il dominio su Firenze passasse nelle mani dei Medici, l’avvio della signoria de facto. Il David di Donatello dovrebbe risalire proprio all’epoca in cui Cosimo il Vecchio, tornato dal suo esilio in Veneto nel 1434, s’era ristabilito a Firenze approfittando d’una crisi di potere e imponendo il suo controllo sulla città, pur nel rispetto formale delle libertà civiche.

Non ci è però dato sapere con esattezza quando il David venne realizzato, né per quale scopo pratico (forse ornava una fontana, e secondo alcuni faceva parte di un’allegoria più complessa). Siamo infatti privi di qualunque documento che possa testimoniarci le sicure circostanze della committenza: quasi un paradosso, se si pensa che il David è non soltanto l’opera più celebre di Donatello, ma è anche una delle poche sculture del Rinascimento in grado di fissarsi nell’immaginario di tutti, uno dei lavori più noti dell’intera storia dell’arte. Ma non è strano che di un’opera, anche famosa, non ci siano arrivati documenti che possano certificare oltre ogni dubbio la sua esatta cronologia, il nome del committente, la sua destinazione d’uso. E addirittura, si potrebbe dire, il soggetto, perché per lungo tempo la sua identificazione con l’eroe biblico è stata tutt’altro che scontata, dal momento che, in apparenza, gli attributi iconografici non fanno immediatamente pensare al re d’Israele del Vecchio Testamento. La spada, il petaso, i calzari, la nudità evidente ed esibita lasciano quasi immaginare, se non fosse un’opera nota a tutti, che Donatello abbia voluto raffigurare il dio Mercurio che taglia la testa al gigante Argo. Jenö Lányi, giovane storico ungherese vissuto tra il 1902 e il 1940, autore di numerose ricerche su Donatello, riteneva che nella scultura dell’artista fiorentino convivessero entrambe le figure, interpretazione poi seguita anche da Alessandro Parronchi che riteneva di leggere nella statua di Donatello una raffigurazione di Mercurio e Argo come allegoria della verità che trionfa sull’invidia. Ci sarebbero comunque anche elementi che giocano in sfavore di questa identificazione: la spada è troppo grande per un dio adulto come Mercurio ed è invece coerente con la figura d’un adolescente quale era Davide quando sconfisse Golia (la spada, ovviamente, è quella di Golia), i calzari e il petaso del presunto Mercurio non sono alati (e il petaso, peraltro, non era solo attribuito del dio dei mercanti: era infatti un abituale copricapo da viaggio nella Grecia classica, un cappello a tesa larga che non è raro veder indossato da pastori e contadini, soprattutto nelle ceramiche), e alla testa di Argo mancherebbe un qualcosa che ricordi la sua caratteristica più evidente, i cento occhi che gli consentivano di non dormire mai. La scoperta della scritta che ornava il basamento ha tuttavia sciolto ogni dubbio sull’identificazione del soggetto: non c’è più ragione, dunque, di ritenere che il soggetto non sia il re d’Israele. Tutt’al più, ci si può interrogare sui motivi d’una rappresentazione piuttosto insolita: s’è pensato, per esempio, che i committenti volessero dissimulare la loro operazione, diremmo oggi, di appropriazione culturale, dal momento che il re Davide era parte dell’immaginario pubblico e i Medici potevano essere accusati di utilizzo privato di un simbolo che doveva essere di tutti, un’accusa che sarebbe stata evitata spacciando il soggetto per il dio protettore dei commerci, e quindi figura appropriata per essere elevata a simbolo della famiglia (questa la lettura di John T. Paoletti).

La nudità del David, una nudità propria di un adolescente, di una figura efebica, sarebbe invece da leggere in funzione della sua collocazione, dal momento che la scultura era stata immaginata da Donatello per essere sistemata su di un’alta colonna, ragione che spiega perché il David ci appare debole e gracile se non visto dall’altezza corretta. Per lungo tempo è stato infatti esposto a poco più d’un metro da terra: un “tranello museografico”, lo ha chiamato Francesco Caglioti, un tranello che ha fatto perdere al David “gli effetti di quella geniale anamorfosi che Donatello aveva messo in atto per la veduta di sottinsù”. L’indizio che forse più rivela le conseguenze di questo errore nella collocazione del David è il petaso: se la scultura viene vista frontalmente, il copricapo fa ombra al volto, sembra quasi reclinato. Le cose invece cambiano se s’osserva la statua dal basso, per com’era stata immaginata. E la nudità, dunque, acquistava senso proprio in virtù del posizionamento del bronzo donatelliano: “il Medioevo”, spiega Caglioti, “aveva temuto e disprezzato il nudo nelle statue eroiche antiche, reimmaginandosi sempre questi campioni di idolatria come di bronzo dorato, svettanti su colonne. Quando Donatello tentò qui per la prima volta il rilancio della statua classica, l’insieme di colonna, metallo e nudo era d’obbligo, ma redento ora dall’elezione del più nobile personaggio biblico possibile, progenitore e prototipo di Cristo, pastorello emblematico della Florentina libertas”.

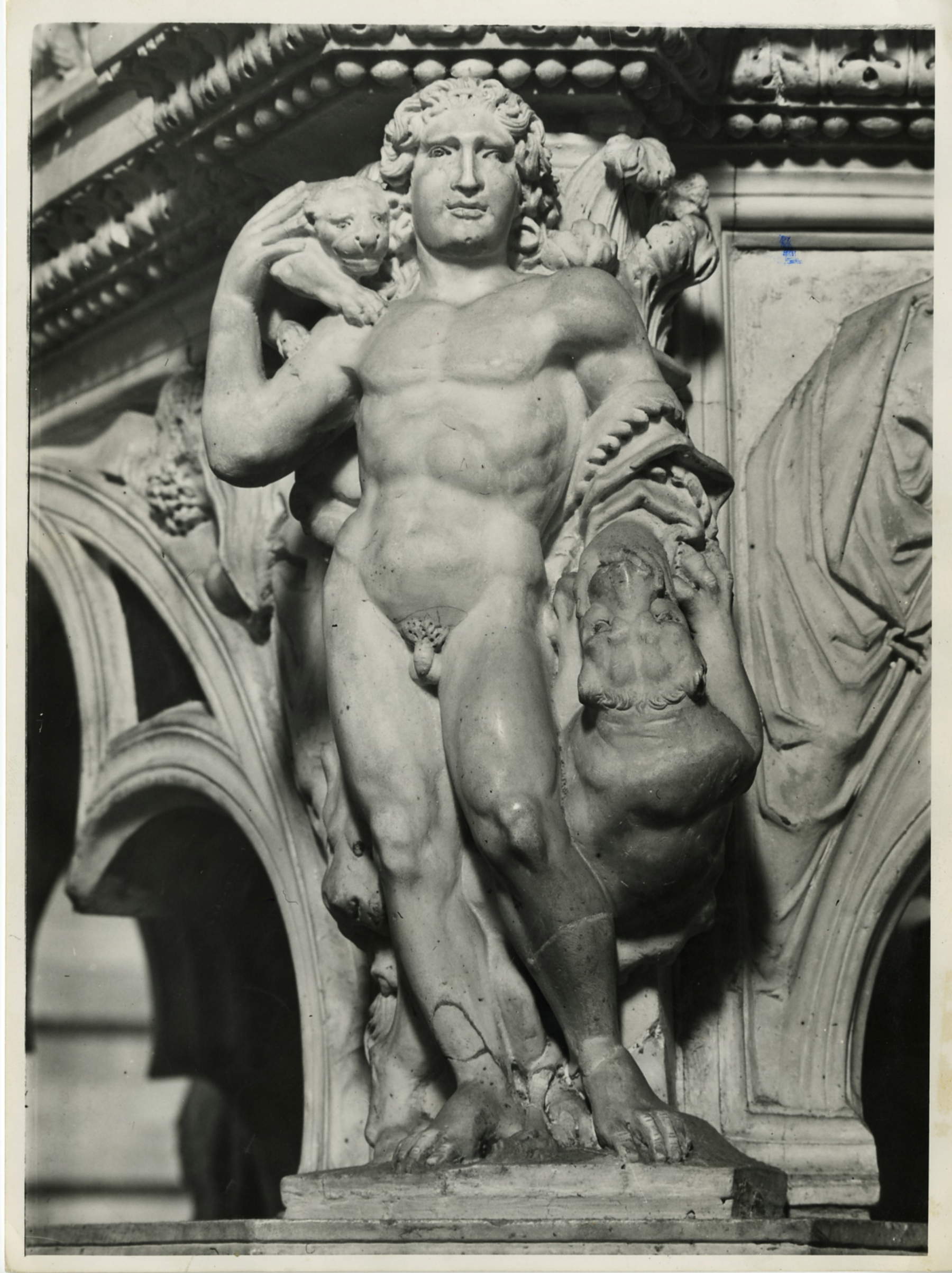

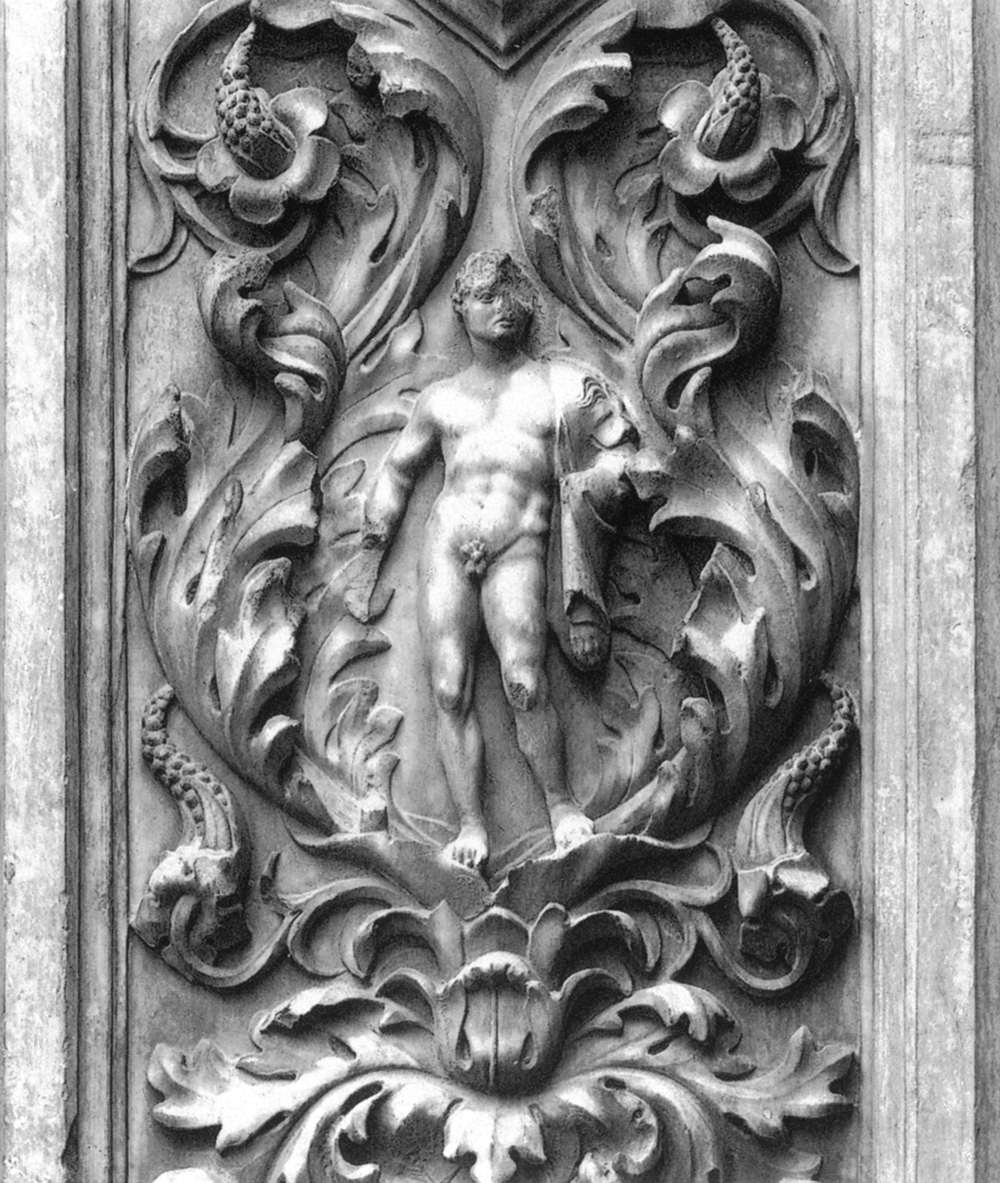

Un David, dunque, che traeva la propria ispirazione dalla statuaria classica: un’ispirazione che, pertanto, rendeva necessaria l’inedita nudità. Regista dell’intera operazione fu, con buona probabilità, lo stesso Cosimo il Vecchio, col quale Donatello concordò il profondo rinnovamento dell’iconografia dell’eroe biblico, sul quale tuttavia l’artista aveva già lavorato all’inizio del secolo, tra il 1408 e il 1409, quando l’Opera del Duomo gli commissionò il David di marmo ch’è oggi conservato al Museo Nazionale del Bargello, al pari del più tardo David in bronzo. Il David più tardo è però un’opera di sconcertante novità, dal momento che introduceva un elemento di rottura, la nudità che trova riscontro nella statuaria classica: prima della sua opera in bronzo, non s’erano mai visti David nudi. Di solito, anzi, il David era raffigurato come il re d’Israele, maturo, con la barba, assiso sul suo trono, benché non fossero mancate, soprattutto nella miniatura medievale, raffigurazioni del giovane David intento a combattere contro Golia. Al momento, la fonte diretta di Donatello è difficile da rintracciare. S’è comunque pensato che, per l’espressione, dovette forse aver presente un volto simile a quello dell’Antinoo oggi a Palazzo Altemps, e lo stesso forse si potrebbe pensare per la fisionomia e per la posa, che ricordano quelle dell’Ermes Pio-Clementino. Non sappiamo cosa poté vedere Donatello, ma di sicuro, essendo stato a Roma, avrà avuto il modo e il tempo di ragionare sulle fonti classiche che gli saranno capitate sotto mano nella Città eterna. C’è poi un precedente medievale in Toscana, l’Ercole di Nicola Pisano posto sul pulpito del Battistero di Pisa, anche lui scolpito in contrapposto, con la gamba che riposa più avanzata rispetto a quella che regge il peso del corpo, il ginocchio piegato e il corpo che descrive una lieve forma a S (anche Nicola Pisano, al pari di Donatello, aveva operato un pieno recupero della statuaria classica, benché rispetto a Donatello il suo fosse un recupero soprattutto formale). Un altro Ercole che forse Donatello poteva osservare molto meglio rispetto a quello di Nicola Pisano era poi quello scolpito sulla Porta della Mandorla del Duomo di Santa Maria del Fiore. Quanto invece all’impressione complessiva, forse Donatello aveva ben presente il David che Taddeo Gaddi affrescò nella cappella Baroncelli in Santa Croce a Firenze: è l’immediato visivo forse più diretto del David, oltre che tra le probabili fonti iconografiche dell’artista.

Il David bronzeo operava un recupero che andava al di là di quello che si vedeva, che andava al di là del puro valore formale. Già l’idea d’installare la scultura su di un’alta colonna evocava l’immagine che nei secoli precedenti s’era pensata per le sculture degli dèi pagani, un immaginario che veniva tuttavia superato, inglobato in una forma di sincretismo che rendeva le idee di Donatello e di Cosimo il Vecchio accettabili in virtù della sacralità del soggetto. Di conseguenza, con il David, Donatello aveva realizzato, spiega Caglioti, “la prima statua post-classica pienamente sviluppata a 360°: ma a patto di riportarla con la mente alla sua cima antica, mentre la percezione che se ne ha a circa un metro da terra (104 centimetri negli ultimi decenni) fa ormai tutt’uno con essa fin dal tardo Settecento, e appartiene invincibilmente al bagaglio culturale del pubblico moderno, per il quale è questo il Donatello più autentico e più ‘da manuale’”. L’idea d’un David che diventasse anche potente simbolo civico dovette con tutta probabilità manifestarsi all’epoca in cui i Medici si trasferirono nel palazzo di Via Larga. Era il 1457, e la nuova base, con l’iscrizione di Gentile de’ Becchi, era stata immaginata in vista di un posizionamento del David al centro del cortile del palazzo, così che anche dalla strada la scultura fosse ben visibile (conosciamo la sua collocazione dalla prima fonte nota che parla senza dubbio della scultura: una descrizione, datata 1469, dei festeggiamenti in onore del matrimonio tra Lorenzo il Magnifico e Clarice Orsini). Il David si mostrava assieme alla Giuditta, l’altro capolavoro bronzeo di Donatello, più tardo (l’eroina venne eseguita tra il 1453 e il 1457), alla cui sorte è stata spesso legata quella del David. A occuparsi della sua base in marmo del David fu Desiderio da Settignano (Settignano, 1430 circa – Firenze, 1464), che venne incaricato del lavoro dal momento che, a partire dal 1459, Donatello s’era trasferito a Siena per lavorare nel cantiere del Duomo. L’opera di Desiderio è poi andata perduta, anche se desumiamo il suo aspetto dalla descrizione che Giorgio Vasari incluse nella Vita dello stesso Desiderio: “Fece nella sua giovanezza il basamento del David di Donato, ch’è nel palazzo del duca di Fiorenza, nel quale Desiderio fece di marmo alcune arpie bellissime et alcuni viticci di bronzo molto graziosi e bene intesi”. Nel 1494, quando i Medici furono cacciati da Firenze e venne proclamata la Repubblica fiorentina, il David, al pari della Giuditta, venne requisito e portato a Palazzo Vecchio, assieme alla sua colonna, affinché assolvesse a un nuovo, altissimo compito civico. Poi, sessant’anni dopo, coi Medici ormai saldamente tornati alla guida della città e diventati signori non più di fatto ma de iure, e poi duchi e granduchi, il David, era il 1555, venne trasferito a Palazzo Pitti, la dimora che i sovrani scelsero come loro residenza ufficiale (la Giuditta sarebbe rimasta invece a Palazzo Vecchio), e la base di Desiderio, al pari della colonna, andò dispersa. Il David, prima sistemato in facciata, fu poi spostato nel secondo cortile e infine divenne elemento decorativo: fu sistemato sul camino di quella che oggi conosciamo come la Sala Bianca. Risale invece al 1777 l’ingresso agli Uffizi e la nuova destinazione della scultura: “museale”, diremmo oggi, dal momento che il complesso vasariano era stato scelto per ospitare la vasta raccolta granducale, e il David venne collocato nella sala delle sculture moderne realizzata con l’allestimento immaginato da Luigi Lanzi poco dopo l’apertura al pubblico della galleria, nel 1769. Alla fine, il trasferimento al Bargello, dove oggi l’ammiriamo nel Salone di Donatello, su di una base di marmo quattrocentesca, anche se non più secondo la prospettiva che lo scultore aveva immaginato, non più dal punto di vista dal quale sarebbe corretto vedere il David.

L’opera di Donatello ha avuto un impatto dirompente sull’arte fiorentina del tempo, dal momento ch’è stato copiato, imitato, preso a modello di riferimento anche da artisti di prim’ordine: basterà ricordare, in una superficiale carrellata delle opere che hanno guardato con buona probabilità al capolavoro di Donatello, il David del Verrocchio, quello di Bartolomeo Bellano al Metropolitan di New York, l’Ercole in riposo di Antonio del Pollaiolo e poi in pittura quello che il Ghirlandaio affrescò nella cappella Sassetti in Santa Trinita (e che a sua volta seguiva il bronzo del Verrocchio), quello di Andrea del Castagno oggi alla National Gallery di Washington, e poi ancora il David Martelli di Desiderio da Settignano, il David su tavola dipinto da Antonio del Pollaiolo e oggi alla Gemäldegalerie di Berlino, per arrivare sino al David di Michelangelo che non poté non tener conto del precedente di Donatello.

La critica ha sempre cercato di decifrare questa figura così ambigua. La sua nudità efebica. Il petaso inghirlandato. Lo sguardo assorto, malinconico, rivolto verso il basso. I calzari fino al ginocchio. La testa mozzata di Golia che indossa un singolare elmo alato. Tutti elementi che da sempre accendono le fantasie degli studiosi, al di là dell’evidente significato politico della scultura, al quale s’è accennato. Si sono prodotte, intanto, le letture di carattere umanistico, col David che è stato interpretato come un riflesso della filosofia del tempo: per Emma Spina Barelli, per esempio, il David è il simbolo dell’umanista cristiano che ha ragione dei filosofi antichi e si spiegherebbe, a suo avviso, col clima d’epicureismo che nella Firenze degli anni Trenta del Quattrocento vedeva in Antonio Beccadelli e in Lorenzo Balla i suoi principali punti di riferimento. C’è poi chi, al contrario, ha dato del David una lettura in senso neoplatico: Hans Kaufmann per primo, seguito da Laurie Schneider e Francis Ames-Lewis, ha individuato nel David l’allegoria dell’amore celeste (amor coelestis) che vince sull’amore terreno (amor vulgaris), e la nudità sarebbe pertanto allegoria della purezza interiore dell’eroe.

Proprio la nudità ha fornito il terreno per le interpretazioni più disparate, per diverse ragioni: è inusuale, non essendo presente nel testo biblico, è ambigua (da dietro, il David può sembrare una donna), potrebbe persino ispirare una certa sensualità. Tant’è che la stessa Laurie Schneider ha proposto di leggere la nudità in chiave omoerotica, un’interpretazione ch’è stata però rigettata dalla critica successiva in ragione del suo anacronismo (all’epoca il concetto d’identità sessuale era diverso rispetto alle categorie odierne, non esisteva l’idea d’identità sessuale come un orientamento fisso), e, di conseguenza, in ragione del suo carattere di proiezione d’una mentalità contemporanea su di una scultura del Quattrocento. Secondo un noto studio di Adrian Randolph, la nudità del David sarebbe da leggere in base alla nozione di “desiderio omosociale” formulata dalla studiosa Eve Kosofsky Sedgwick: la nudità dovrebbe dunque stimolare un desiderio maschile condiviso (anche se non necessariamente omosessuale) e al contempo a disciplinarlo. L’opera dovrebbe pertanto funzionare come mezzo per invocare e al contempo annullare il desiderio, instillando l’idea di un controllo sul desiderio al contempo morale e sociale. Robert Williams ha criticato quest’idea ritenendola espressamente “implausibile”, perché assume che sia l’artista sia il committente avrebbero dovuto condividere questo significato legato al desiderio, e che avrebbero dovuto immaginarsi una qualche forma di riconoscimento da parte del pubblico. Senza contare, poi, che per i fiorentini del Quattrocento la bellezza non era separata dal significato religioso: in altri termini, la nudità era un segno della grazia di Dio più che una sorta di provocazione o, quanto meno, di strumento per il controllo degli impulsi. Questo però non significa che non manchi qualche significato erotico, sebbene più sottile e più legato al contesto storico: Williams, per esempio, ha sottolineato che l’epiteto di desiderabilis che i testi sacri attribuiscono a David potrebbe aver giustificato la sua bellezza fisica (e secondo alcuni anche l’ala dell’elmo di Golia che gli sfiora la gamba: in realtà è più probabile che Donatello volesse raffigurare un elmo da parata, di cui si ha testimonianza nell’arte del Rinascimento, senza necessariamente volerlo caricare di significati erotici, com’è stato spesso pensato). È, insomma, una bellezza ideale più che omosociale.

La bellezza formale dunque è riflesso del profondo significato simbolico e culturale che la scultura incarna, testimone di una rinascita degli ideali classici e di una nuova attenzione al naturalismo e all’espressività umana nel momento in cui si stabilivano i canoni di fatto della scultura del Rinascimento. Il David inaugurava infatti un nuovo modo di concepire la scultura, che non era più soltanto un’ornamento architettonico, ma diventava espressione di un modo d’intendere la bellezza di un corpo nudo e sarebbe poi diventata anche simbolo politico, ammesso che già non lo fosse (c’è infatti chi ritiene che fin dall’inizio il David ha rappresentato l’allegoria della vittoria di Firenze sulla Milano dei Visconti). La nudità di David, audace e innovativa, richiama i canoni dell’arte greco-romana, celebra la bellezza e la perfezione del corpo umano, e allo stesso tempo sottolinea la purezza e la giovinezza dell’eroe, tratti che Donatello seppe rendere con sorprendente naturalezza e delicatezza. E da quando il David è diventato di fatto una statua pubblica, Firenze s’è sempre identificata nel giovane eroe biblico, metafora di forza morale che si faceva manifesto dell’identità civica fiorentina.

Gli autori di questo articolo: Federico Giannini e Ilaria Baratta

Gli articoli firmati Finestre sull'Arte sono scritti a quattro mani da Federico Giannini e Ilaria Baratta. Insieme abbiamo fondato Finestre sull'Arte nel 2009. Clicca qui per scoprire chi siamoPer inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.