Au cours des vingt dernières années, la guerre est devenue une circonstance fréquente et silencieusement acceptée en Occident - bien que formellement décriée en paroles, tant par les citoyens que par la classe politique des différents pays - d’autant plus dans les cas où elle n’est pas visible et n’affecte pas directement les intérêts économiques ou géopolitiques du pays. Les événements de guerre qui ne sont pas dignes d’intérêt ou dont le monde de l’information ne parle pas n’existent pas aux yeux du public, bien que l’infosphère détermine un échange vertigineux d’informations et que les nouvelles soient continues et surabondantes (bien que trop souvent peu significatives ou purement divertissantes). En général, il est évident que tant les gouvernements que des entités telles que les industries d’armement - dont certaines sont publiques, et pas seulement en Italie - ont tout intérêt à détourner l’attention de conflits apparemment lointains, dont ils peuvent tirer d’énormes profits, mais sous une forme cachée, sans aucune pression directe. À cela s’ajoute le manque fréquent d’intérêt du public pour ce qui pose problème et nécessite de l’attention pour être compris. Qui veut donc entendre parler de la guerre ? Inévitablement, seulement une partie plus responsable du public, mais d’un point de vue numérique, une très petite minorité.

Le monde de l’art contemporain peut réagir à cette situation en sensibilisant les citoyens : non pas tant dans les formes typiques du journalisme, dans lesquelles des approches basées sur le reportage factuel et l’analyse politique sont fréquemment utilisées, mais en élaborant des outils complexes qui produisent du sens avec une logique non-momentanée, c’est-à-dire sans courir après la vitesse insoutenable des faits. À une époque où la succession d’événements et de conflits produit un flux ininterrompu qui anesthésie et paralyse, d’une part il n’y aurait que peu d’intérêt à utiliser le même type de récits médiatiques, et d’autre part il est nécessaire d’obtenir des résultats solides et profonds, c’est-à-dire qui résistent au flux impétueux des événements. Souvent, les modes instantanés d’activisme produisent des résultats instantanés, parfois médiocres, qui répondent à notre sentiment de culpabilité pour notre impuissance, à laquelle le capitalisme postmoderne nous condamne.

Il n’y a rien de pire que de s’illusionner en croyant faire quelque chose, alors qu’en réalité nous ne faisons que caresser les faits sans produire quoi que ce soit qui mérite qu’on s’y attarde. Pour faire quelque chose de valable contre la guerre, il est nécessaire, à mon avis, de rechercher la signification sans compromis. Il est nécessaire - disons-le sans rhétorique - de rechercher le chef-d’œuvre, en abandonnant l’idée de parler simplement de quelque chose qui se passe ici et maintenant. Il est nécessaire d’être de véritables auteurs, qui envisagent l’avenir, et pas seulement des personnes qui réagissent à la perte d’humanité que produit chaque guerre, poussées par leur conscience - ce qui, en soi, est compréhensible, mais pas suffisant. Et cela vaut aussi bien pour les conservateurs (à travers les expositions, l’écriture, la confrontation) que pour les artistes avec les œuvres qu’ils peuvent réaliser.

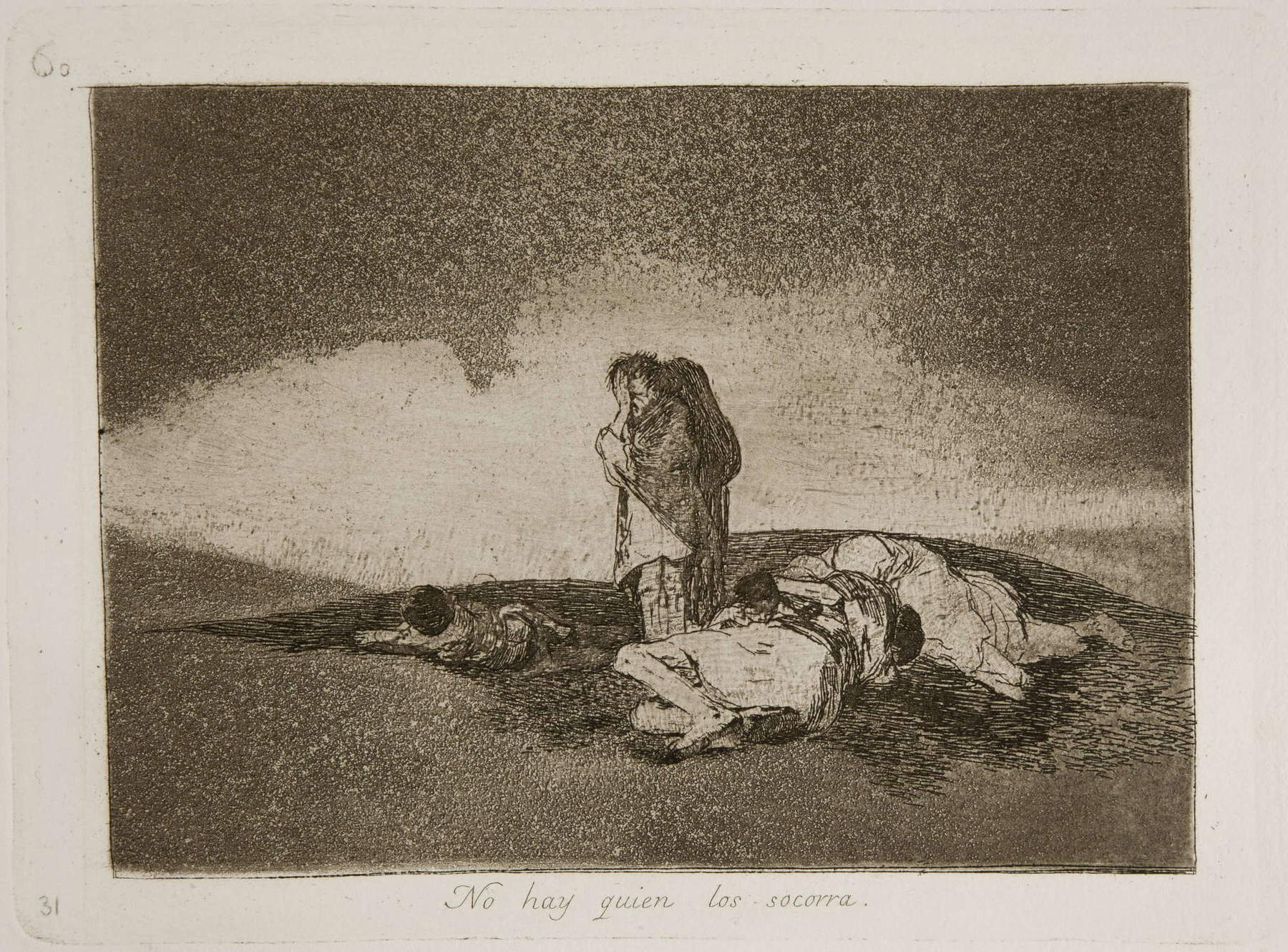

J’ai souvent eu l’impression que le monde de l’art se surestime dans sa capacité à conditionner le monde, au sens le plus purement marxien du terme, d’autant plus si on le compare à d’autres univers créatifs comme le cinéma ou même la mode. J’ai souvent vu des artistes et des conservateurs engagés agir politiquement dans des contextes restreints - de véritables niches - dans lesquels presque tout le monde partageait le contenu et le langage : des élites qui s’illusionnent sur le fait qu’elles font un travail significatif, mais qui en réalité ne parlent qu’à des personnes qui partagent les mêmes idées et qui sont déjà alignées sur cette vision du monde. Cette habitude consolatrice doit être abandonnée au profit d’une pratique plus large et plus populaire. L’art, pour combattre l’idée de guerre, ne peut peut-être pas faire grand-chose, mais il peut encore faire quelque chose, s’il a le courage de s’adresser à un public plus large pour promouvoir à la fois une critique de la guerre et une culture antimilitariste. Les conservateurs, et peut-être plus encore les artistes, peuvent y parvenir en créant des dispositifs culturellement puissants et significatifs. Les modèles ne manquent pas : de Francisco Goya à Pablo Picasso, de Slaven Tolj à Harun Farocki. Pour commencer, il suffirait peut-être d’arrêter de se regarder le nombril.

Cette contribution a été publiée à l’origine dans le numéro 27 de notre revue Finestre sull’Arte on paper, par erreur sous une forme abrégée. Cliquez ici pour vous abonner.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.