Negli ultimi vent’anni la guerra è diventata in Occidente una circostanza frequente e silenziosamente accettata – benché a parole formalmente deprecata, tanto dai cittadini quanto dalla classe politica dei vari paesi – tanto più nei casi in cui non è visibile e non tocca in maniera diretta gli interessi economici o geopolitici del paese. Gli eventi bellici di cui non si ha notizia o che il mondo dell’informazione non racconta non esistono agli occhi dell’opinione pubblica, ciononostante l’infosfera determini un vertiginoso scambio informativo e le notizie siano continue e sovrabbondanti (benché troppo spesso di scarsa significatività o di puro intrattenimento). In generale, è evidente che sia i governi sia soggetti come le industrie degli armamenti – alcune delle quali di proprietà pubblica, non solo in Italia – hanno tutto l’interesse a distogliere l’attenzione da conflitti apparentemente lontani, dai quali possono trarre enormi profitti, ma in forma nascosta, senza alcuna pressione diretta. A questi aspetti si aggiunge il frequente disinteresse dell’opinione pubblica per ciò che è problematico e richiede attenzione per essere compreso. Chi ha voglia, quindi, di sentir parlare di guerra? Inevitabilmente solo una parte di cittadini più responsabile, ma dal punto di vista numerico fortemente minoritaria.

Il mondo dell’arte contemporanea può reagire a questa situazione sensibilizzando il cittadino: non tanto nelle forme tipiche del giornalismo, in cui vengono impiegati di frequente approcci basati sul racconto dei fatti e sull’analisi politica, ma elaborando strumenti complessi che producano senso con logiche non momentanee, senza cioè inseguire la velocità insostenibile dei fatti. In un momento in cui il susseguirsi degli accadimenti e dei conflitti produce un flusso ininterrotto che anestetizza e paralizza, da un lato avrebbe scarso risultato impiegando lo stesso tipo di narrazioni dei media, dall’altro si avverte il bisogno di esiti che siano solidi e profondi, che resistano cioè allo scorrere impetuoso degli eventi. Spesso le modalità istantanee dell’attivismo producono risultati istantanei, talvolta mediocri, che rispondono al nostro senso di colpa per la nostra impotenza, cui il capitalismo postmoderno ci condanna.

Non c’è nulla di peggio che illudersi di fare qualcosa, quando si sta in realtà semplicemente accarezzando i fatti senza produrre qualcosa che graffi il nostro tempo. Per fare qualcosa di valore contro la guerra è necessario, a mio giudizio, ricercare la significatività senza compromessi. Serve – sia detto senza retorica – cercare il capolavoro, abbandonando l’idea del parlare solo di qualcosa che accade qui e ora. Serve essere realmente autori, che fanno i conti col futuro, non semplici persone che rispondono alla perdita di umanità che ogni guerra produce, mossi dalla propria coscienza – cosa di per sé comprensibile, ma non sufficiente. E questo è valido sia per i curatori (attraverso le mostre, la scrittura, il confronto) che per gli artisti con le opere che possono realizzare.

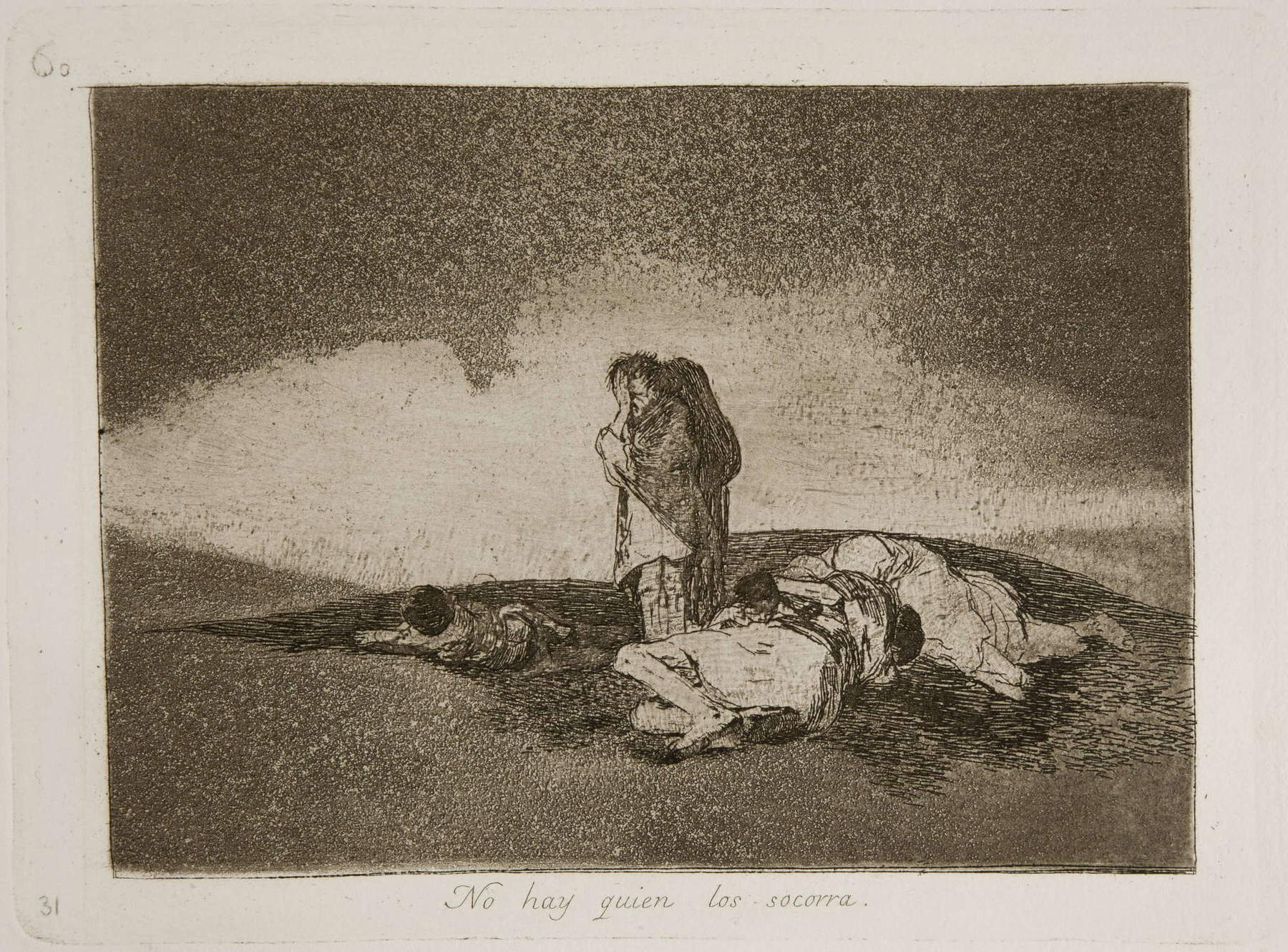

Ho avuto frequentemente l’impressione che il mondo dell’arte si sovrastimi nelle sue capacità di condizionare il mondo, nel senso più puramente marxiano, tanto più se paragonato ad altri mondi creativi come il cinema o anche la moda. Spesso ho visto artisti e curatori impegnati agire politicamente in contesti piccoli – delle vere e proprie nicchie – in cui la quasi totalità delle persone condivideva i contenuti e il linguaggio: élite che si illudono di fare delle operazioni significative, ma che in realtà stanno parlando solo a persone simili, che già sono allineate su quella visione del mondo. Questa abitudine consolatoria andrebbe abbandonata, a favore di una pratica più estensiva e popolare. L’arte, per combattere l’idea della guerra, forse non può fare molto, ma può comunque fare, se ha il coraggio di parlare a un pubblico più ampio per promuovere sia la critica della guerra sia una cultura antimilitare. Lo possono fare i curatori, e forse ancora di più gli artisti, creando dispositivi culturalmente potenti e significativi. I modelli non mancano: da Francisco Goya a Pablo Picasso, da Slaven Tolj a Harun Farocki. Per cominciare, forse, basterebbe smettere di guardarsi l’ombelico.

Questo contributo è stato pubblicato originariamente sul n. 27 della nostra rivista cartacea Finestre sull’Arte on paper, erroneamente in forma ridotta. Clicca qui per abbonarti.

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.