Qu’est-ce que l’art ? Le bienheureux Tolstoï avait la réponse toute prête et certaine : c’est ce qui naît du peuple. Quant à moi, bien que je travaille comme critique d’art depuis deux ou trois décennies, je me retrouve comme Augustin lorsqu’il s’agit du temps. Si personne ne le lui demande, il sait ce qu’est le temps ; mais lorsque quelqu’un le lui demande, il ne peut pas l’expliquer. Il a donc essayé de le définir par l’intersection passé-présent-futur, et le temps n’est ni l’un ni l’autre, mais un présent-passé, un présent-futur et, bien sûr, un présent-présent. Ces réflexions ont été reprises par notre philosophe contemporain, Henri Bergson, l’un des penseurs modernes qu’il est très utile de lire encore aujourd’hui. Mais qu’en est-il de l’art ?

Le XXe siècle est souvent considéré comme le siècle de l’angoisse. En réalité, il a été défini de multiples façons (ce qui montre à quel point notre connaissance de ce siècle est encore nébuleuse avec le recul) ; généralement, le XXe siècle est considéré comme le siècle du carnage, de la violence - ce qui est en soi très vrai. Le “désespoir créatif” (définition chère à Goffredo Fofi) serait donc ce qui nous pousse à créer alors que tout ce qui nous entoure nous conduit dans la direction opposée, vers le nihilisme. Kafka (qui a servi de base à de nombreux penseurs existentialistes) a déclaré dans une lettre qu’il s’amusait beaucoup lorsqu’il créait ses histoires hallucinatoires, parce que le véritable artiste, tout en créant, peut-être en souffrant, s’amuse toujours. Milan Kundera, dans L’art du roman, aborde également cette apparente contradiction (en reliant la comédie de Kafka à celle de Fellini). L’artiste qui ne prend pas plaisir à créer, même dans la souffrance ou le dégoût du monde, ne sera jamais un véritable artiste. L’art, en tout cas, même lorsqu’il détruit, le fait dans une perspective positive : Picasso a peint Guernica et a apparemment détruit, et quelqu’un a saisi la quintessence du démoniaque dans cette œuvre ; mais il ne s’agit pas d’un existentialisme où toutes les vaches sont noires. Picasso s’amusait certainement lorsqu’il créait, il ne s’ennuyait pas, il ne se crucifiait pas non plus : il mettait dans chaque œuvre une vitalité surabondante, un éros qui n’a jamais été vaincu, surtout à la fin des années soixante et au début des années soixante-dix, peu avant sa mort, lorsqu’il a peint des tableaux d’un expressionnisme à faire pâlir les néo-selfes allemands de la fin du vingtième siècle, et ils en ont tenu compte, c’est certain.

L’art populaire. L’art populaire est un concept que je n’aime pas. Parce que je n’aime pas mettre des adjectifs sur des choses qui ont une valeur en soi. L’art est l’art : il n’y a pas d’art populaire, il n’y a pas d’art bourgeois, il n’y a même pas d’art catholique. En général, ces adjectifs finissent par limiter ce que nous regardons. Dire “c’est un beau tableau d’art bourgeois” ne veut rien dire, tout comme dire “c’est de l’art populaire” ne veut rien dire d’un point de vue esthétique (d’un point de vue sociologique, cela pourrait même avoir un sens, mais cela ne m’intéresse pas).

Tolstoï a connu tous les problèmes typiques de son époque, mais qui sont aussi ceux de l’après-guerre européen (beaucoup moins clairs aujourd’hui) : par exemple, le complexe de culpabilité des intellectuels, qui sont souvent d’extraction bourgeoise, à l’égard des dernières classes sociales est presque un lieu commun. Ce problème existait aussi chez Tolstoï, tout comme il a continué à exister dans l’art européen, et en particulier italien, après la Seconde Guerre mondiale, culminant dans l’art hermétique de Duchamp et dans l’art engagé des années 1970, qui a ravivé les protestations sociales et s’est soldé par la chute des espoirs révolutionnaires, le reflux dans la sphère privée et la contagion du terrorisme. L’idée de Beuys (et avant lui, bien qu’avec des présupposés tout à fait différents, de Duchamp) selon laquelle chaque homme est ou peut être un artiste, est une trahison sur les deux fronts : celui de l’art et celui de l’homme qui croit soudain qu’être créatif signifie faire quelque chose qui vient de ses propres mains. L’art est une chose sérieuse, non pas parce qu’il suit des voies académiques où il faut avoir passé tous les diplômes canoniques d’une éducation scolaire pour s’exprimer, mais parce qu’il s’agit d’une réalité mystérieuse où, sans le programmer, l’intuition, le talent et la vision se fondent en quelque chose qui porte un témoignage original et unique sur son époque. Ceux qui ont peint les graffitis des grottes préhistoriques (hommes ou femmes) n’ont pas fréquenté d’académie des Beaux-Arts, mais l’impulsion qui les a poussés à laisser ces traces sur les parois des grottes, qui nous sont parvenues dix ou vingt mille ans après leur tracé, a spontanément exprimé la même loi que j’ai essayé de résumer plus haut en trois mots : intuition, talent et vision. Le regard de celui qui traduit l’expérience en un langage analogique capable de tout dire sans l’avilir dans la primauté de la belle forme. L’art est né de là, et au fil du temps il n’a cessé de se greffer sur lui-même (Degas affirmait que l’art naît de l’art, qu’il est le fruit des conventions, et c’est pourquoi il était sceptique à l’égard du plein-air), mais son propre fondement de mémoire et de culture n’a pas changé sa substance, qui est de donner voix par l’image à ce qui n’a pas encore pu être transmis par l’oral ou par l’écrit.

Mais aujourd’hui, ce complexe de culpabilité des enfants de la bourgeoisie envers ceux des classes du bas de l’échelle sociale s’est largement perdu, parce que parler des classes se perd dans la tendance à trahir tous les idéaux que les grandes et multiples classes moyennes impriment à toute conscience qui tente de s’affranchir des mots à la mode, véritable limite (par le politiquement correct) de la crise dans laquelle se trouve notre culture. Il n’y a pas à l’horizon d’intellectuels capables d’aborder les bords de cette plaie avec un regard neuf, notamment parce que ceux qui interagissent avec le monde sont généralement privilégiés par rapport à la condition de la majorité des gens ordinaires. S’il y a des intellectuels qui ressentent encore ce sentiment de culpabilité, il faut dire qu’ils ont choisi de rester dans l’ombre, dans l’anonymat, ou de s’enfermer dans leurs activités intellectuelles, peut-être parce qu’ils pensent que tout est perdu et qu’il n’y a pas de solution aux injustices d’aujourd’hui. Et il faut dire aussi que ceux qui tentent de réagir à l’état des choses sont souvent réduits au silence par ce “monstre” engloutissant qu’est le système de communication. Ceux qui montent sur scène, généralement et d’autant plus s’ils expriment des opinions polémiques, acceptent le fonctionnement de la machine médiatique, de l’industrie culturelle critiquée par les écrits de l’école de Francfort (d’Adorno à Fromm, de Horkheimer à Marcuse, jusqu’à Baudrillard).

S’il n’y a plus d’intellectuel bourgeois qui éprouve les mêmes remords que ceux qui ont poussé certains de nos écrivains et artistes à se faire les porte-voix de cette contestation sociale, force est de constater que de nombreux paramètres éthiques qui donnaient autrefois au monde une dignité Il faut dire aussi que de nombreux paramètres éthiques qui donnaient au monde une dignité, au moins de façade, se sont dégradés, à commencer par la transformation profonde de la connaissance du kitsch, qui est devenu une présence endémique dans notre culture, évoluant vers la dimension artistique elle-même et dépassant le jugement moral pour devenir une sorte de langage des post-démocraties : pour cette raison aussi, on ne peut plus parler de classes sociales, puisqu’il existe probablement une plèbe supérieure éduquée mais agnostique, dont la seule religion semble être la consommation ; et d’autre part, il y a toujours des gens qui ne sont pas d’accord avec l’idée de la consommation, mais qui ne sont pas d’accord avec ce qu’ils disent.d’autre part, il y a toujours les pauvres désagrégés où chacun se bat avec un instinct individualiste, presque aveugle, cet aveuglement du désespoir et du sang versé qui s’exprime dans les festivals continus d’indignation qui démantèlent le véritable pouvoir de ce que Testori appelait la force insurrectionnelle des “périphéries”. Certes, il est de plus en plus difficile aujourd’hui de dire si le peuple existe et ce qu’il est. Ces catégories ne fonctionnent plus parce que le concept de patrie et le sens du drapeau ne font plus partie de la conscience commune, de sorte que la religion tend elle aussi à devenir l’expression de valeurs magiques et superstitieuses, injectant du poison et produisant de la violence au lieu de cimenter une société nouvelle, plus juste et plus unie.

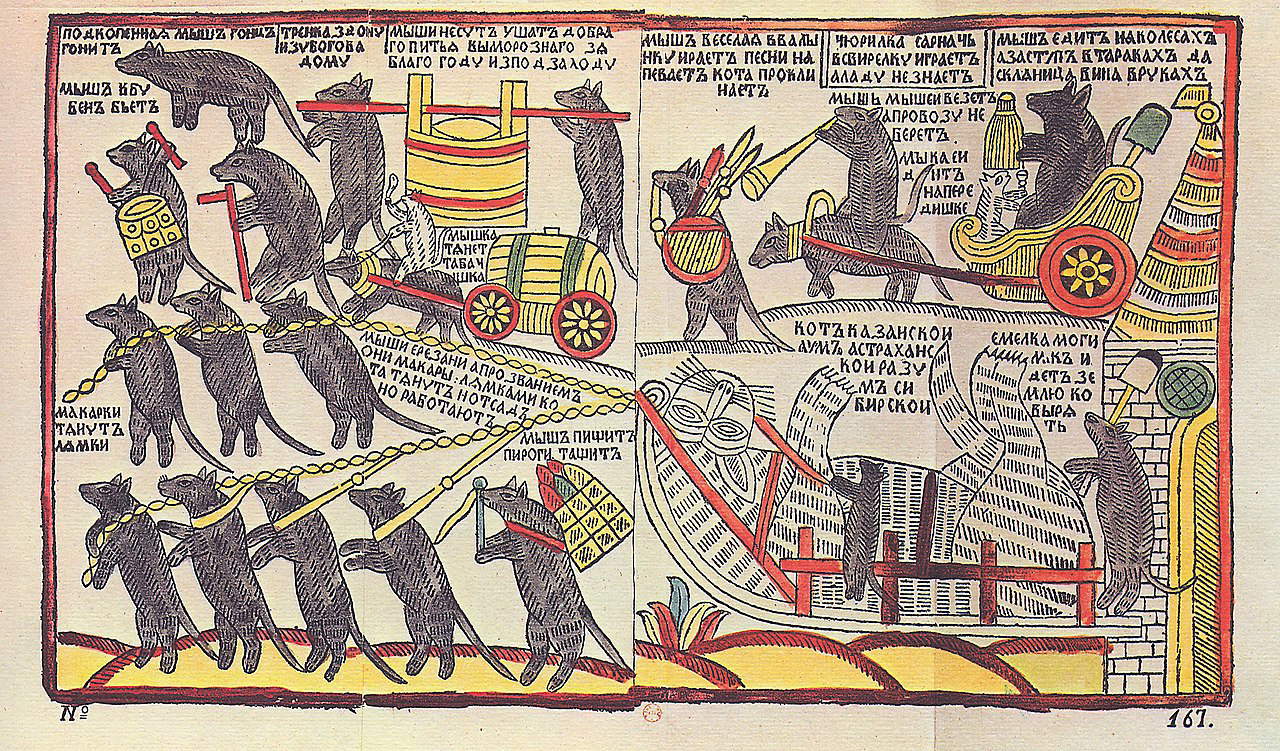

Lorsqu’il parle d’art populaire, Tolstoï porte en lui l’histoire de l’ancienne culture russe. Je ne sais pas si beaucoup de gens connaissent aujourd’hui l’histoire des estampes populaires russes : à la fin du 17e et au début du 20e siècle, l’art du lubok était très répandu en Russie. Il s’agissait d’estampes populaires qui faisaient revivre d’anciens mythes russes, des histoires romantiques et féeriques, des mythologies, des formes et des souvenirs iconographiques transmis de génération en génération, une forme visuelle d’ethnologie et d’anthropologie, à travers des thèmes très ironiques et très amusants, comme le cas de l’enterrement du chat fait par des souris, qui reprend le modèle de l’enterrement du chasseur fait par des animaux, populaire en Occident. Les lubki étaient souvent réalisés par de grands imprimeurs européens, au moyen de gravures, de gravures sur bois, de lithographies, et imprimés à des centaines ou des milliers d’exemplaires ; ils étaient ensuite apportés en Russie par les colporteurs, vendeurs ambulants d’estampes et de livres. Au XIXe siècle, les techniques d’impression en couleur, les chromolithographies, se sont répandues, mais dans de nombreux cas, ces feuilles n’étaient encore imprimées qu’en noir, puis confiées aux mains des paysans et des ménagères russes qui les peignaient avec l’aide de leurs enfants. Ils le faisaient comme ils pouvaient, car ils n’avaient pas de formation artistique, mais à force de colorier, ils étaient devenus plus décontractés. Aujourd’hui, on est fasciné par la beauté poétique de ces feuilles ; le fait que les couleurs sortent des marges du dessin ou même semblent presque des glacis appliqués au hasard, qui ne correspondent pas exactement à l’image, leur donne une valeur presque abstraite, qui a également inspiré des artistes comme Andy Warhol (qui avait des origines familiales en Europe de l’Est).

Cet art était-il populaire ? Oui, si l’on entend par cet adjectif une forme qui parle au commun des mortels de l’histoire d’une culture et d’une société ; ces estampes étaient produites par et pour des personnes issues des couches sociales les plus humbles (c’est ce que l’on dit lorsqu’on parle de traditions populaires). Le lubki avait la fonction d’une affiche adressée au peuple, rappelant aux Russes des histoires et des traditions ; il pouvait être éphémère, comme celui d’un journal, beaucoup de ces feuilles finissaient par être utilisées comme papier d’emballage pour la viande et le poisson sur les marchés, c’est pourquoi, malgré le grand nombre d’exemplaires, il n’en reste que peu aujourd’hui). Le ton des histoires et des légendes représentées sur les lubki était empreint d’un humour certain : il s’agissait également d’une forme ironique de contre-pouvoir, et le grand écrivain et critique russe Mikhaïl Bachtine a souligné, il y a un siècle, que le rire était l’arme avec laquelle les classes inférieures critiquaient les injustices du pouvoir.

Je pense donc que l’art pour le peuple dont parle Tolstoï est étroitement lié à la culture et à la mémoire des lubki. Mais si nous jetons un coup d’œil rapide à l’histoire de l’art des deux derniers siècles, nous ne pouvons certainement pas dire qu’il s’agit ainsi d’une expression du peuple, ni même qu’il était destiné à s’adresser au peuple (malgré la vieille idée catholique des images en tant que Biblia pauperum). L’art, même lorsqu’il vient des banlieues, reste un phénomène élitiste qui s’adresse selon la logique de la communication aux masses. Mais on ne peut certainement pas dire que les grandes toiles révolutionnaires de David, directeur de la scène imposée depuis 1789, ou même un tableau comme La Liberté guidant le peuple de Delacroix, bien que s’adressant aux foules parisiennes, soient une véritable expression de l’art populaire.

L’artiste est toujours un privilégié, un solitaire, même lorsqu’il n’est pas issu d’un milieu bourgeois : s’il finit par être artiste et devient célèbre, c’est certes parce qu’il a du talent, mais aussi parce que les conditions personnelles et sociales lui ont permis d’y parvenir. Même dans le passé, il existait encore un hiatus entre les artistes et le peuple : le mécénat était le sujet qui déterminait cette “séparation”. Si nous voulons revenir à un exemple cher à Testori, celui des Sacri Monti, nous avons certes devant nous un cas d’art produit pour la dévotion populaire, à travers un langage figuratif adapté à “Renzo Tramaglino et Lucia Mondella” avant et après les diktats tridentins ; mais ceux qui en étaient les créateurs jouissaient généralement d’une bonne position sociale : Foppa, Gaudenzio Ferrari, Romanino étaient des artistes de bonne, voire d’excellente situation économique (avec un compte en banque, si l’on peut dire). Et pendant un certain temps, le Caravage lui-même a disposé d’un pécule qu’il a ensuite dilapidé. Il faut peut-être repartir de ce fait pour comprendre le sens même de la relance du thème de l’artiste “humain et non humaniste” dans notre après-guerre, qui a retenu pendant cinquante ans l’interprétation du Caravage lui-même.

L'auteur de cet article: Maurizio Cecchetti

Maurizio Cecchetti è nato a Cesena il 13 ottobre 1960. Critico d'arte, scrittore ed editore. Per molti anni è stato critico d'arte del quotidiano "Avvenire". Ora collabora con "Tuttolibri" della "Stampa". Tra i suoi libri si ricordano: Edgar Degas. La vita e l'opera (1998), Le valigie di Ingres (2003), I cerchi delle betulle (2007). Tra i suoi libri recenti: Pedinamenti. Esercizi di critica d'arte (2018), Fuori servizio. Note per la manutenzione di Marcel Duchamp (2019) e Gli anni di Fancello. Una meteora nell'arte italiana tra le due guerre (2023).

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.