Was ist Kunst? Der gesegnete Tolstoi hatte darauf eine einfache und sichere Antwort: das, was aus dem Volk kommt. Ich hingegen, obwohl ich seit zwei oder drei Jahrzehnten als Kunstkritiker tätig bin, ergeht es mir wie Augustinus, wenn es um die Zeit geht. Wenn ihn niemand fragt, weiß er, was Zeit ist; aber wenn ihn jemand fragt, kann er es nicht erklären. Also versuchte er, sie mit dem Schnittpunkt von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu definieren, und die Zeit ist keine der drei, sondern ist eine Gegenwart-Vergangenheit, eine Gegenwart-Zukunft und natürlich gibt es auch die Gegenwart-Gegenwart. Diese Überlegungen wurden von unserem zeitgenössischen Philosophen Henri Bergson aufgegriffen, einem der modernen Denker, der auch heute noch sehr lesenswert ist. Aber was ist mit der Kunst?

Das 20. Jahrhundert wird oft als das Jahrhundert der Qualen bezeichnet. In Wirklichkeit wurde es auf vielfältige Weise definiert (und das zeigt uns, wie nebulös unser Wissen darüber im Rückblick immer noch ist); gewöhnlich wird das 20. Jahrhundert als das Jahrhundert des Gemetzels, der Gewalt angesehen - was an sich sehr richtig ist. Die “schöpferische Verzweiflung” (eine Definition, die Goffredo Fofi sehr am Herzen liegt) wäre also diejenige, die uns zum Schaffen antreibt, obwohl uns alles um uns herum in die entgegengesetzte Richtung, zum Nihilismus, führt. Kafka (der von vielen existenzialistischen Denkern als Grundlage genommen wurde) sagte in einem Brief, dass er in Wirklichkeit viel Spaß hatte, als er seine halluzinatorischen Geschichten schuf, denn der wahre Künstler hat beim Schaffen, vielleicht unter Schmerzen, immer Spaß. Auch Milan Kundera geht in Die Kunst des Romans auf diesen scheinbaren Widerspruch ein (indem er Kafkas Komödie mit der von Fellini vergleicht). Der Künstler, der keine Freude am Schaffen hat, auch wenn er leidet oder sich vor der Welt ekelt, wird nie ein wahrer Künstler sein. Auf jeden Fall hat die Kunst, auch wenn sie zerstört, eine positive Perspektive: Picasso hat Guernica gemalt und offensichtlich zerstört, und jemand hat die Quintessenz des Dämonischen in diesem Werk eingefangen; aber es ist kein Existentialismus, in dem alle Kühe schwarz sind. Picasso hatte sicherlich Spaß am Schaffen, er hat sich nicht gelangweilt, er hat sich auch nicht selbst gekreuzigt: er hat eine überbordende Vitalität in jedes Werk gelegt, einen Eros, der nie überwunden wurde, umso mehr in seinen späten sechziger-frühen siebziger Jahren, kurz vor seinem Tod, als er Bilder von einem Expressionismus malte, der die der deutschen Neo-Selbste des späten zwanzigsten Jahrhunderts erblassen lässt, und sie haben dies sicherlich berücksichtigt.

Volkskunst. Volkskunst ist ein Begriff, den ich nicht mag. Denn ich mag es nicht, Dinge mit Adjektiven zu versehen, die einen Wert an sich haben. Kunst ist Kunst: Es gibt keine Volkskunst, es gibt keine bürgerliche Kunst, es gibt nicht einmal katholische Kunst. Normalerweise schränken diese Adjektive das, was wir betrachten, ein. Dies ist ein schönes Gemälde der bürgerlichen Kunst“ bedeutet nichts, ebenso wenig wie es ästhetisch sinnvoll ist, zu sagen, dies sei Volkskunst” (auf soziologischer Ebene mag es sogar Sinn machen, aber das interessiert mich hier weniger).

Tolstoi erlebte alle typischen Probleme seiner Zeit, die aber auch die der Nachkriegszeit in Europa sind (heute viel weniger deutlich): zum Beispiel ist der Schuldkomplex der Intellektuellen, die oft aus dem Bürgertum stammen, gegenüber den letzten sozialen Schichten fast ein Gemeinplatz. Dieses Problem bestand auch bei Tolstoi, ebenso wie es in der europäischen und insbesondere der italienischen Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg weiter bestand und in der hermetischen Kunst von Duchamp und in der engagierten Kunst der 1970er Jahre kulminierte, die die sozialen Proteste wieder aufleben ließ und mit dem Niedergang der revolutionären Hoffnungen, dem Rückfluss ins Private und der Ansteckung durch den Terrorismus endete. Die Idee von Beuys (und davor, wenn auch mit ganz anderen Voraussetzungen, von Duchamp), dass in jedem Menschen ein Künstler steckt oder stecken kann, ist ein Verrat an beiden Fronten: an der Kunst und an dem Menschen, der plötzlich glaubt, kreativ zu sein, bedeute, etwas zu schaffen, das aus seinen eigenen Händen kommt. Kunst ist eine ernste Sache, nicht weil sie akademischen Pfaden folgt, wo man alle kanonischen Grade einer Schulbildung durchlaufen haben muss, um sich auszudrücken, sondern weil sie eine geheimnisvolle Realität ist, in der, ohne sie zu programmieren, Intuition, Talent und Vision zu etwas verschmelzen, das ein originelles und einzigartiges Zeugnis der eigenen Zeit darstellt. Diejenigen, die die prähistorischen Höhlengraffiti gemalt haben (Männer oder Frauen), hatten keine Kunstakademie besucht, aber der Impuls, der sie dazu trieb, diese Zeichen an den Höhlenwänden zu hinterlassen, die uns zehn- oder zwanzigtausend Jahre nach ihrer Entstehung überliefert sind, drückte spontan dasselbe Gesetz aus, das ich vorhin in drei Worten zusammenzufassen versucht habe: Intuition, Talent und Vision. Der Blick desjenigen, der die Erfahrung in eine analoge Sprache übersetzt, die in der Lage ist, alles zu sagen, ohne es durch das Primat der schönen Form zu entwerten. Daraus ist die Kunst entstanden und hat sich im Laufe der Zeit immer wieder selbst veredelt (Degas behauptete, dass die Kunst aus der Kunst geboren wird, sie ist die Frucht der Konventionen, und aus diesem Grund stand er dem Pleinair skeptisch gegenüber), aber ihr eigenes Fundament aus Erinnerung und Kultur hat ihre Substanz nicht verändert, die darin besteht, durch Bilder etwas zum Ausdruck zu bringen, was noch nicht durch das mündliche oder schriftliche Wort überliefert werden konnte.

Heute jedoch ist dieser Schuldkomplex der Kinder der Bourgeoisie gegenüber denjenigen der Klassen am unteren Ende der sozialen Leiter weitgehend verloren gegangen, denn das Reden über Klassen verliert sich in der Tendenz, alle Ideale zu verraten, die das große und vielfältige Bürgertum jedem Bewusstsein aufdrückt, das versucht, frei von Schlagworten zu bleiben, der wirklichen Grenze (durch politische Korrektheit) der Krise, in der sich unsere Kultur befindet. Es sind keine Intellektuellen in Sicht, die in der Lage wären, die Ränder dieser Wunde mit frischem Blick anzugehen, nicht zuletzt deshalb, weil diejenigen, die mit der Welt interagieren, im Allgemeinen privilegiert sind, verglichen mit dem Zustand der Mehrheit der normalen Menschen. Wenn es Intellektuelle gibt, die immer noch dieses Schuldgefühl empfinden, muss man sagen, dass sie sich entschieden haben, im Schatten zu bleiben, in der Anonymität, oder sich in ihren intellektuellen Aktivitäten zu verschließen, vielleicht weil sie denken, dass alles verloren ist und es keine Lösung für die heutigen Ungerechtigkeiten gibt. Und es muss auch gesagt werden, dass diejenigen, die versuchen, auf den Zustand der Dinge zu reagieren, oft von diesem verschlingenden “Monster”, das das Kommunikationssystem ist, zum Schweigen gebracht werden. Diejenigen, die sich auf die Bühne begeben, akzeptieren in der Regel und umso mehr, wenn sie polemische Meinungen äußern, die Funktionsweise der Medienmaschine, der Kulturindustrie, die in den Schriften der Frankfurter Schule (von Adorno bis Fromm, von Horkheimer bis Marcuse, bis zu Baudrillard) kritisiert wird.

Wenn es nicht mehr den bürgerlichen Intellektuellen gibt, der die gleichen Gewissensbisse hat, die einige unserer Schriftsteller und Künstler dazu brachten, zur Stimme dieses gesellschaftlichen Dissenses zu werden, muss man auch sagen, dass viele ethische Parameter, die der Welt einst eine Würde verliehen haben zumindest in der Fassade, beginnend mit dem tiefgreifenden Wandel der Erkenntnis des Kitsches, der zu einer endemischen Präsenz in unserer Kultur geworden ist, sich in Bezug auf die künstlerische Dimension selbst entwickelt und über die moralische Beurteilung hinausgeht, um zu einer Art Sprache der Postdemokratien zu werden: Auch aus diesem Grund kann man nicht mehr von sozialen Klassen sprechen, da es wahrscheinlich eine gebildete, aber agnostische Oberschicht gibt, deren einzige Religion der Konsum zu sein scheint; und auf derAuf der anderen Seite gibt es nach wie vor die zersplitterten Armen, wo jeder mit einem individualistischen, fast blinden Instinkt kämpft, jener Blindheit der Verzweiflung und des Blutvergießens, die sich in den ständigen Festivals der Empörung entlädt, die die wahre Macht dessen, was Testori die aufständische Kraft der “Peripherien” nannte, demontieren. Natürlich ist es heute immer schwieriger zu sagen, ob es das Volk gibt und was es ist. Diese Kategorien funktionieren nicht mehr, weil der Begriff der Heimat und der Sinn der Fahne nicht mehr Teil des allgemeinen Bewusstseins sind, und so neigt auch die Religion dazu, zum Ausdruck magischer und abergläubischer Werte zu werden, Gift zu verspritzen und Gewalt zu erzeugen, anstatt eine neue, gerechtere und geeinte Gesellschaft zu festigen.

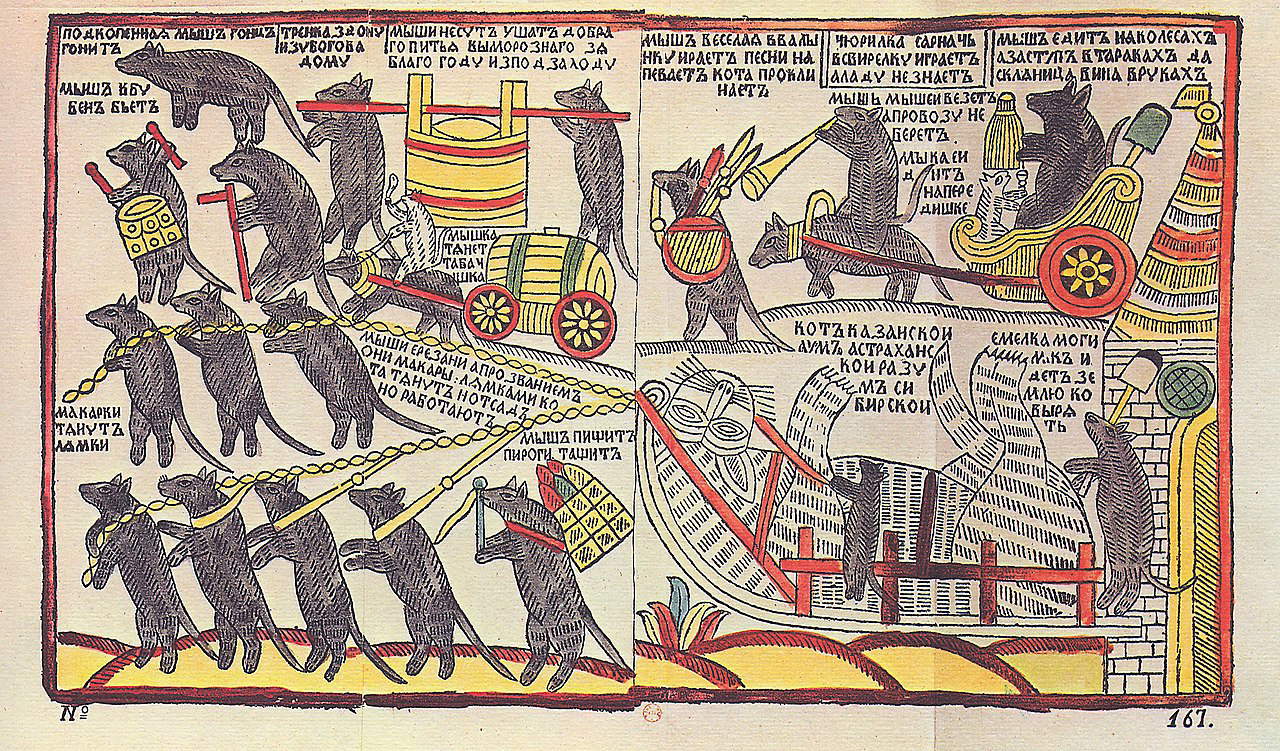

Wenn Tolstoi von Volkskunst spricht, trägt er tatsächlich eine Geschichte der alten russischen Kultur in sich. Ich weiß nicht, wie viele Menschen heute die Geschichte der russischen Volksdrucke kennen: Im späten 17. und frühen 20. Jahrhundert war die Kunst des Lubok in Russland weit verbreitet. Jahrhunderts war die Kunst der Lubok in Russland weit verbreitet. Es handelte sich um volkstümliche Drucke, die alte russische Mythen, romantische und märchenhafte Geschichten, Mythologien, Formen und ikonografische Erinnerungen wiederbelebten, die über Generationen hinweg überliefert worden waren, eine visuelle Form der Ethnologie und Anthropologie, mit sehr ironischen und sehr amüsanten Themen, wie zum Beispiel das von Mäusen gestaltete Katzenbegräbnis, das das im Westen beliebte Modell des von Tieren gestalteten Jägersbegräbnisses aufgreift. Die lubki wurden oft von großen europäischen Druckereien in Form von Stichen, Holzschnitten oder Lithografien in Hunderten oder Tausenden von Exemplaren gedruckt und von den Kolporteuren, den reisenden Händlern von Drucken und Büchern, nach Russland gebracht. Im 19. Jahrhundert verbreiteten sich die Farbdrucktechniken, die Chromolithographien, aber in vielen Fällen wurden diese Blätter immer noch nur in Schwarz gedruckt und dann in die Hände der russischen Bauern und Hausfrauen gegeben, die sie mit Hilfe ihrer Kinder malten. Sie taten es, wie sie konnten, denn sie hatten keine künstlerische Ausbildung, obwohl sie durch das Ausmalen lockerer geworden waren. Heute ist man fasziniert von der poetischen Schönheit dieser Blätter; die Tatsache, dass die Farben aus den Rändern der Zeichnung herauskommen oder sogar fast wie zufällig aufgetragene Lasuren wirken, die nicht genau dem Bild entsprechen, verleiht ihnen einen fast abstrakten Wert, der auch Künstler wie Andy Warhol (der familiäre Wurzeln in Osteuropa hatte) inspiriert hat.

War diese Kunst populär? Ja, wenn wir mit diesem Adjektiv eine Form meinen, die dem einfachen Menschen die Geschichte einer Kultur und einer Gesellschaft vermittelt; diese Drucke wurden von und für Menschen aus den einfachsten sozialen Schichten hergestellt (wenn wir von Volkstraditionen sprechen, sagen wir das). Die lubki hatten die Funktion eines an das Volk gerichteten Plakats, das die Russen an Geschichten und Traditionen erinnerte; sie konnten kurzlebig sein, wie die einer Zeitung, viele dieser Blätter wurden schließlich als Einwickelpapier für Fleisch und Fisch auf den Märkten verwendet, weshalb trotz der großen Anzahl von Exemplaren heute nur noch wenige übrig sind). Der Ton der Geschichten und Legenden, die auf den Lubki dargestellt wurden, hatte einen ausgeprägten Humor: Es war auch eine ironische Form der Gegenmacht, und der große russische Schriftsteller und Kritiker Michail Bachtin wies vor einem Jahrhundert darauf hin, dass das Lachen die Waffe war, mit der die unteren Klassen die Ungerechtigkeiten der Macht kritisierten.

Ich denke daher, dass die Kunst für das Volk, von der Tolstoi spricht, eng mit der Kultur und dem Gedächtnis der lubki verbunden ist. Aber wenn wir einen kurzen Blick auf die Geschichte der Kunst in den letzten zwei Jahrhunderten werfen, können wir sicher nicht sagen, dass sie auf diese Weise ein Ausdruck des Volkes ist, oder sogar, dass sie sich an das Volk wenden sollte (trotz der alten katholischen Vorstellung von Bildern als Biblia pauperum). Kunst, auch wenn sie aus der Vorstadt kommt, bleibt ein elitäres Phänomen, das sich nach der Logik der Kommunikation an die Massen richtet. Aber man kann sicher nicht sagen, dass die großen revolutionären Gemälde von David, dem Regisseur der seit 1789 aufgezwungenen Szene, oder gar ein Gemälde wie Delacroix’ Die Freiheit, die das Volk führt, obwohl sie sich an die Pariser Massen richten, ein echter Ausdruck der Volkskunst sind.

Der Künstler ist immer ein Privilegierter, ein Einzelgänger, auch wenn er nicht in ein bürgerliches Milieu hineingeboren wird: Wenn er als Künstler endet und berühmt wird, hat er es sicherlich geschafft, weil er ein Talent hat, aber auch, weil die persönlichen und sozialen Bedingungen es ihm ermöglichten. Auch in der Vergangenheit gab es noch eine Kluft zwischen Künstlern und Volk: Das Mäzenatentum war das Subjekt, das diese “Trennung” bestimmte. Wenn wir auf ein Beispiel zurückkommen wollen, das Testori sehr am Herzen lag, nämlich die Sacri Monti, dann haben wir es mit einem Fall von Kunst zu tun, die für die Volksfrömmigkeit produziert wurde, und zwar durch eine bildliche Sprache, die Renzo Tramaglino und Lucia Mondella“ vor und nach dem tridentinischen Diktat entsprach; aber diejenigen, die sie schufen, genossen im Allgemeinen eine gute soziale Stellung: Foppa, Gaudenzio Ferrari, Romanino waren Künstler von gutem oder sogar ausgezeichnetem wirtschaftlichem Ansehen (mit einem Bankkonto sozusagen). Und eine Zeit lang hatte sogar Caravaggio selbst einen Notgroschen zur Verfügung, der später verprasst wurde. Vielleicht müssen wir auch von dieser Tatsache ausgehen, um den Sinn zu verstehen, mit dem das Thema des ”menschlichen und nicht-menschlichen" Künstlers in unserer Nachkriegszeit, die fünfzig Jahre lang Caravaggios eigene Interpretation innehatte, wieder aufgegriffen wurde.

Der Autor dieses Artikels: Maurizio Cecchetti

Maurizio Cecchetti è nato a Cesena il 13 ottobre 1960. Critico d'arte, scrittore ed editore. Per molti anni è stato critico d'arte del quotidiano "Avvenire". Ora collabora con "Tuttolibri" della "Stampa". Tra i suoi libri si ricordano: Edgar Degas. La vita e l'opera (1998), Le valigie di Ingres (2003), I cerchi delle betulle (2007). Tra i suoi libri recenti: Pedinamenti. Esercizi di critica d'arte (2018), Fuori servizio. Note per la manutenzione di Marcel Duchamp (2019) e Gli anni di Fancello. Una meteora nell'arte italiana tra le due guerre (2023).

Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.