Che cos’è l’arte? Beato Tolstoj che aveva la risposta pronta e certa: quella che nasce dal popolo. Io invece, pur lavorando da due o tre decenni come critico d’arte, mi trovo come Agostino a proposito del tempo. Se nessuno glielo chiede, lui lo sa, cos’è il tempo; ma quando qualcuno glielo chiede, lui non sa spiegarlo. Allora ha cercato di definirlo con l’intersezione del passato-presente-futuro, e il tempo non è nessuno dei tre ma è un presente-passato, un presente-futuro e, naturalmente, c’è anche il presente-presente. Queste riflessioni le ha recuperate un filosofo nostro contemporaneo, Henri Bergson, uno dei pensatori moderni che è molto utile leggere anche oggi. Ma per l’arte?

Il Novecento è considerato spesso il secolo dell’angoscia. In realtà è stato definito in tanti modi (e questo dice quanto sia ancora nebulosa la conoscenza che ne abbiamo a posteriori); di solito si pensa al Novecento come al secolo delle carneficine, della violenza – cosa di per sé verissima. Quindi la “disperazione creativa” (definizione cara a Goffredo Fofi) sarebbe quella che spinge a creare nonostante tutto, intorno a noi, ci porti in direzione contraria, verso il nichilismo. Kafka (che è stato preso come fondamento da molti pensatori esistenzialisti) in una lettera dice che, in realtà, si divertiva moltissimo quando creava le sue storie allucinanti, perché il vero artista, mentre crea, magari soffrendo, si diverte sempre. Anche Milan Kundera, in L’arte del romanzo, affronta questa apparente contraddizione (allacciando la comicità di Kafka a quella di Fellini). L’artista che non prova divertimento nel creare, anche quando soffre o è disgustato dal mondo, non sarà mai un vero artista. L’arte, in ogni caso, anche quando distrugge lo fa in una prospettiva positiva: Picasso dipinge Guernica e apparentemente distrugge, e qualcuno colse in quell’opera la quintessenza del demoniaco; ma non si tratta di un esistenzialismo dove tutte le vacche sono nere. Picasso sicuramente si divertiva quando creava, non si annoiava e nemmeno si crocifiggeva: metteva in ogni opera una vitalità sovrabbondante, un eros mai vinto, tanto più in tarda età, fine anni Sessanta-primi Settanta, poco prima di morire, quando dipinse quadri di un espressionismo che fa impallidire quelli dei neoselvaggi tedeschi di fine Novecento, che certamente ne tennero conto.

Arte popolare. L’arte popolare è un concetto che non mi piace. Perché non mi piace mettere gli aggettivi alle cose che hanno valore in sé. L’arte è arte: non esiste l’arte popolare, non esiste l’arte borghese, non esiste nemmeno l’arte cattolica. Di solito questi aggettivi finiscono per limitare quello che stiamo guardando. “Questo è un bellissimo quadro di arte borghese” non vuol dire niente, come non significa nulla sotto il profilo estetico affermare che “questa è arte popolare” (sul piano sociologico potrebbe anche avere un senso, ma qui mi interessa meno).

Tolstoj vive tutte le questioni tipiche della sua epoca, ma che sono anche quelle dell’ultimo dopoguerra europeo (oggi molto meno chiare): per esempio, il complesso di colpa degli intellettuali, che spesso sono di estrazione borghese, verso le classi sociali ultime, è quasi un luogo comune. Esisteva anche in Tolstoj questo problema, come ha continuato a esistere nell’arte europea, e in particolare italiana, nel secondo dopoguerra, culminando nell’arte ermetica di Duchamp e in quella impegnata a fronte, negli anni Settanta, che rilancia le proteste sociali e finisce nella caduta delle speranze rivoluzionarie, il riflusso nel privato e il conato del terrorismo. L’idea di Beuys (e prima, sia pure con ben altri presupposti, in Duchamp) che in ogni uomo c’è o può esserci un artista, è un tradimento su entrambi i fronti: quello dell’arte e quello dell’uomo che improvvisamente crede che essere creativi voglia dire fare qualcosa che nasce dalle proprie mani. L’arte è una cosa seria non perché segua percorsi accademici dove per esprimersi occorre aver passato tutti i gradi canonici di una formazione scolastica, ma perché è una realtà misteriosa dove, senza programmarlo, intuizione, talento e visione si fondono in qualcosa che testimonia in modo originale e unico il proprio tempo. Chi ha dipinto i graffiti delle caverne preistoriche (uomini o donne) non aveva frequentato alcuna accademia Beaux-Arts, ma l’impulso che lo spinse a lasciare quei segni sulle pareti delle grotte, che sono arrivati fino a noi dieci o ventimila anni dopo essere stati tracciati, esprimeva in modo spontaneo la stessa legge che prima ho cercato di riassumere in tre parole: intuito, talento e visione. Lo sguardo di chi traduce il vissuto in un linguaggio analogico capace di dire tutto senza svilirlo nel primato della bella forma. L’arte nasce da questo, e lungo il tempo si è innestata continuamente su se stessa (Degas sosteneva che l’arte nasce dall’arte, è frutto di convenzioni, e per questo era scettico sul plein-air), ma il proprio fondamento di memoria e cultura non ne ha cambiato la sostanza, che è quella di dare voce per immagini a qualcosa che ancora non poteva essere tramandato con la parola, orale o scritta.

Oggi invece quel complesso di colpa di figli della borghesia verso quelli delle classi in fondo alla scala sociale si è in gran parte perduto, perché parlare di classi si perde nella tendenza a tradire tutti gli ideali che il grande e molteplice ceto medio imprime su ogni coscienza che cerchi di restare libera dalle parole d’ordine, vero limite (attraverso il politically correct) della crisi in cui versa la nostra cultura. Non si vedono all’orizzonte intellettuali che siano capaci di affrontare con un nuovo sguardo i lembi di questa ferita, anche perché quelli che interagiscono col mondo sono in genere privilegiati rispetto alla condizione della maggioranza della gente comune. Se esistono intellettuali che ancora provano questo senso di colpa, bisogna dire che hanno scelto di rimanere nell’ombra, nell’anonimato, oppure di rinchiudersi nelle loro attività intellettuali, forse perché pensano che tutto è perduto e non c’è soluzione alle ingiustizie di oggi. E bisogna anche dire che chi tenta di reagire allo stato delle cose viene spesso zittito da quel “mostro” fagocitatore che è il sistema della comunicazione. Chi va in scena, solitamente e tanto più se esprime opinioni polemiche, accetta il funzionamento della macchina mediatica, l’industria culturale criticata dagli scritti della Scuola di Francoforte (da Adorno a Fromm, da Horkheimer a Marcuse, fino a Baudrillard).

Se non esiste più l’intellettuale borghese che prova lo stesso rimorso che spinse alcuni nostri scrittori e artisti a farsi voce di questo dissidio sociale, si deve anche dire che sono saltati molti parametri etici che un tempo conferivano al mondo una dignità per lo meno di facciata, a cominciare dalla trasformazione profonda della cognizione del kitsch, che è diventato una presenza endemica della nostra cultura evolvendo rispetto alla stessa dimensione artistica e oltrepassando il giudizio morale divenendo appunto una sorta di linguaggio delle post-democrazie: anche per questo non si può più parlare di classi sociali, poiché esiste probabilmente una plebe di ceto più elevato, acculturata ma agnostica, la cui unica religione sembra essere il consumo; e d’altra parte continua a esistere la povera gente disaggregata dove ognuno lotta con istinto individualista, quasi cieco, quella cecità della disperazione e del sangue che si sfoga nei continui festival dell’indignazione che smontano la vera potenza di quella che Testori chiamava la forza insurrezionale delle “periferie”. Certo è sempre più difficile dire oggi se esiste e che cosa sia il popolo. Queste categorie non funzionano più perché non sono più parte della coscienza comune il concetto di patria e il senso della bandiera, e così anche la religione tende a farsi espressione di valenze magiche e superstiziose, inietta veleno e produce violenza anziché cementare una nuova società più giusta e solidale.

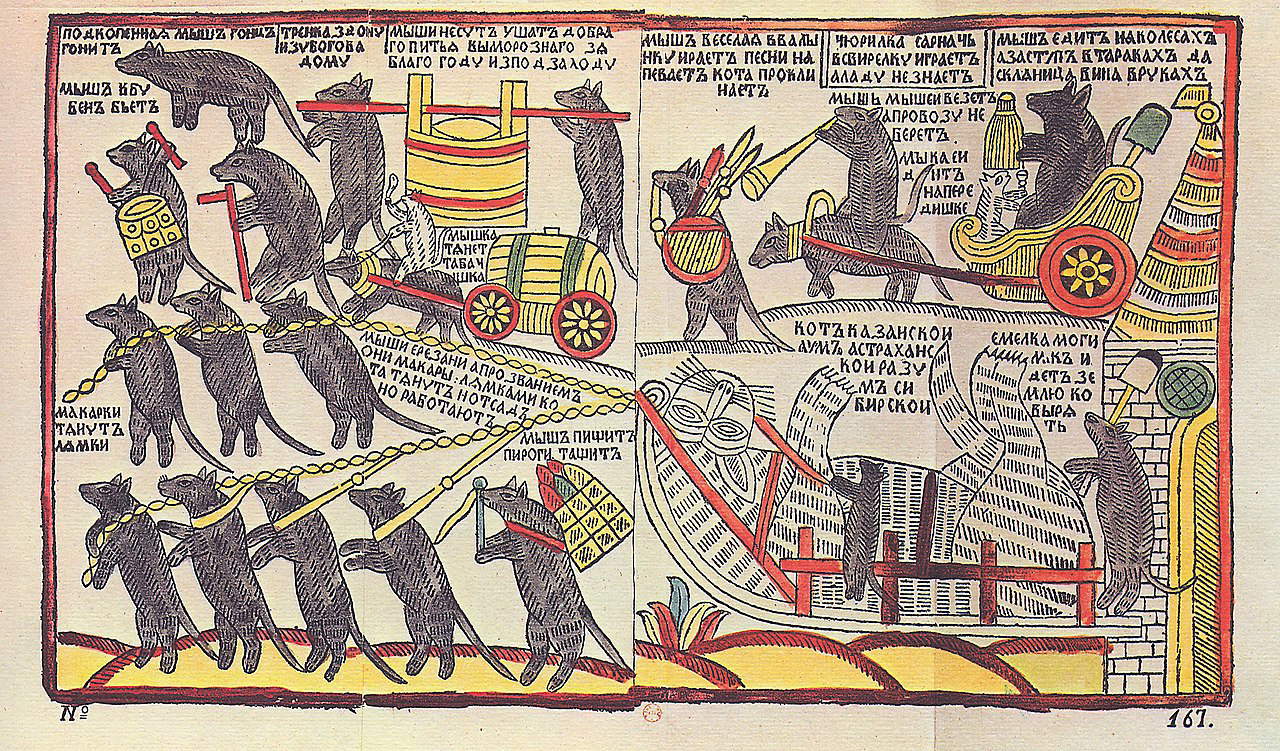

Quando parla di arte popolare, in realtà Tolstoj porta dentro di sé una storia della cultura russa antica. Non so quanti oggi conoscano la storia della stampa popolare russa: tra fine Seicento e primissimi del Novecento era diffusissima in Russia l’arte del lubok. Erano stampe popolari che recuperavano antichi miti russi, storie romantiche e favolistiche, mitologie, forme e memorie iconografiche che si tramandavano da generazioni, una forma visiva di etnologia e antropologia, attraverso temi fortemente ironici e molto divertenti, come è il caso del funerale del gatto fatto dai topi, che riprende il modello del funerale del cacciatore fatto dagli animali, diffuso in Occidente. I lubki venivano spesso realizzati da grandi stamperie europee, attraverso incisioni, xilografie, litografie, e stampati in centinaia o migliaia di esemplari; venivano poi portati in Russia dai Colporteur, i venditori ambulanti di stampe e libri. Nel XIX secolo si diffusero le tecniche di stampa a colori, le cromolitografie, ma in molti casi questi fogli venivano ancora stampati soltanto in nero e poi affidati nelle mani di contadine e donne di casa russe che con l’aiuto dei loro figli li dipingevano. Lo facevano come potevano, perché non avevano formazioni artistiche, anche se a forza di colorare erano diventate più disinvolte. Oggi si resta affascinati dalla bellezza poetica di questi fogli; il fatto che i colori escano dai margini del disegno o addirittura sembrino quasi velature stese a caso, che non corrispondono esattamente all’immagine, conferisce a questi fogli una valenza quasi astratta, che ha ispirato anche artisti come Andy Warhol (che aveva origini familiari nell’Est europeo).

Era popolare quest’arte? Sì, se con quell’aggettivo intendiamo una forma che parla all’uomo comune della storia di una cultura e di una società; quelle stampe erano prodotte da e per la gente degli strati sociali più umili (quando si parla di tradizioni popolari, si dice questo). I lubki avevano la funzione di un manifesto rivolto alla gente, che ricordava ai russi storie e tradizioni; la loro durata poteva essere breve, come quella di un giornale, molti di questi fogli finivano per essere usati come carta per avvolgere carni e pesce nei mercati e per questo motivo, nonostante le numerosissime copie, ne restano pochi esemplari oggi). Il tono delle storie e leggende che venivano rappresentate sui lubki aveva uno spiccato umorismo: era infatti anche una forma ironica di contropotere e il grande scrittore e critico russo Mikhail Bachtin ha messo in luce un secolo fa come il riso fosse l’arma con la quale le classi ultime criticavano le ingiustizie del potere.

Penso dunque che l’arte per il popolo di cui parla Tolstoj sia strettamente legata alla cultura e alla memoria dei lubki. Ma se passiamo in una rapida rassegna la storia dell’arte degli ultimi due secoli non possiamo certo dire che sia un’espressione del popolo inteso in questo modo, e nemmeno che abbia avuto come intenzione di rivolgersi al popolo (nonostante la vecchia idea cattolica delle immagini come Biblia pauperum). L’arte, anche quando viene dai sobborghi, resta un fenomeno elitario che si rivolge secondo le logiche della comunicazione alle masse. Ma non possiamo certo dire che le grandi tele rivoluzionarie di David, il regista della scena imposta dal 1789, e nemmeno un quadro come La libertà guida il popolo di Delacroix, pur rivolgendosi alle folle parigine, siano una vera espressione di arte popolare.

L’artista è sempre un privilegiato, un solitario, anche quando non è nato in un contesto borghese: se finisce a fare l’artista e diventa celebre, sicuramente ci è arrivato perché ha un talento, ma anche perché le condizioni personali e sociali gliel’hanno permesso. Anche nel passato, fra artisti e popolo c’era pur sempre uno iato: la committenza era il soggetto che determinava questa “separazione”. Se vogliamo rifarci a un esempio caro a Testori, quello dei Sacri Monti, certamente abbiamo di fronte un caso di arte prodotta per la devozione popolare, attraverso una lingua figurativa adatta ai “Renzo Tramaglino e Lucia Mondella” prima e dopo i dettati tridentini; ma quelli che ne furono artefici, in genere, godevano di una buona posizione sociale: Foppa, Gaudenzio Ferrari, Romanino erano artisti di buona o persino ottima condizione economica (col conto in banca, per così dire). E per un certo tempo, anche lo stesso Caravaggio ebbe un gruzzolo da parte, poi dilapidato. Forse bisogna ripartire da questo dato di fatto anche per capire il senso stesso con cui nel nostro dopoguerra venne rilanciato il tema dell’artista “umano e non umanista” che ha retto per cinquant’anni la stessa interpretazione caravaggesca.

L'autore di questo articolo: Maurizio Cecchetti

Maurizio Cecchetti è nato a Cesena il 13 ottobre 1960. Critico d'arte, scrittore ed editore. Per molti anni è stato critico d'arte del quotidiano "Avvenire". Ora collabora con "Tuttolibri" della "Stampa". Tra i suoi libri si ricordano: Edgar Degas. La vita e l'opera (1998), Le valigie di Ingres (2003), I cerchi delle betulle (2007). Tra i suoi libri recenti: Pedinamenti. Esercizi di critica d'arte (2018), Fuori servizio. Note per la manutenzione di Marcel Duchamp (2019) e Gli anni di Fancello. Una meteora nell'arte italiana tra le due guerre (2023).

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.