¿Qué es el arte? Bendito Tolstoi que tenía la respuesta lista y segura: lo que nace del pueblo. Yo, en cambio, aunque ejerzo la crítica de arte desde hace dos o tres décadas, me encuentro como Agustín cuando se trata del tiempo. Si nadie le pregunta, él sabe lo que es el tiempo; pero cuando alguien le pregunta, no puede explicarlo. Así que intentó definirlo con la intersección de pasado-presente-futuro, y el tiempo no es ninguno de los tres, sino que es un presente-pasado, un presente-futuro y, por supuesto, también está el presente-presente. Estas reflexiones fueron retomadas por nuestro filósofo contemporáneo, Henri Bergson, uno de los pensadores modernos cuya lectura es muy útil incluso hoy en día. Pero, ¿y el arte?

El siglo XX suele considerarse el siglo de la angustia. En realidad, se ha definido de muchas maneras (y esto nos indica lo nebuloso que sigue siendo nuestro conocimiento del mismo en retrospectiva); normalmente se piensa en el siglo XX como el siglo de la carnicería, de la violencia, lo que en sí mismo es muy cierto. Así pues, la “desesperación creativa” (definición muy querida por Goffredo Fofi) sería aquello que nos empuja a crear a pesar de que todo a nuestro alrededor nos lleva en la dirección contraria, hacia el nihilismo. Kafka (que fue tomado como base por muchos pensadores existencialistas) decía en una carta que en realidad se divertía mucho cuando creaba sus historias alucinantes, porque el verdadero artista, mientras crea, tal vez sufriendo, siempre se divierte. Milan Kundera, en El arte de la novela, también aborda esta aparente contradicción (relacionando la comedia de Kafka con la de Fellini). El artista que no disfruta creando, incluso cuando sufre o está asqueado del mundo, nunca será un verdadero artista. El arte, en cualquier caso, incluso cuando destruye lo hace desde una perspectiva positiva: Picasso pintó Guernica y aparentemente destruyó, y alguien captó la quintaesencia de lo demoníaco en esa obra; pero no es un existencialismo donde todas las vacas son negras. Picasso ciertamente se divertía cuando creaba, no se aburría, ni se crucificaba: ponía en cada obra una vitalidad sobreabundante, un eros nunca conquistado, tanto más a finales de los sesenta-principios de los setenta, poco antes de su muerte, cuando pintaba cuadros de un expresionismo que hace palidecer a los de los neoselves alemanes de finales del siglo XX, que ciertamente lo tuvieron en cuenta.

Arte popular. El arte popular es un concepto que no me gusta. Porque no me gusta poner adjetivos a cosas que tienen valor en sí mismas. El arte es arte: no existe el arte popular, no existe el arte burgués, ni siquiera existe el arte católico. Normalmente estos adjetivos acaban limitando lo que estamos viendo. “Este es un hermoso cuadro de arte burgués” no significa nada, del mismo modo que no significa nada estéticamente decir que “esto es arte popular” (a nivel sociológico podría incluso tener sentido, pero aquí me interesa menos).

Tolstoi experimentó todos los problemas típicos de su época, pero que también son los de la posguerra europea (mucho menos claros hoy en día): por ejemplo, el complejo de culpa de los intelectuales, que a menudo son de extracción burguesa, hacia las últimas clases sociales es casi un lugar común. Este problema también existía en Tolstoi, del mismo modo que siguió existiendo en el arte europeo, y en particular en el italiano, después de la Segunda Guerra Mundial, culminando en el arte hermético de Duchamp y en el arte comprometido de los años setenta, que reavivó las protestas sociales y acabó con la caída de las esperanzas revolucionarias, el reflujo hacia la esfera privada y el contagio del terrorismo. La idea en Beuys (y antes, aunque con presupuestos muy distintos, en Duchamp) de que en todo hombre hay o puede haber un artista, es una traición en ambos frentes: el del arte y el del hombre que de pronto cree que ser creativo significa hacer algo que sale de sus propias manos. El arte es una cosa seria, no porque siga caminos académicos en los que uno necesita haber superado todos los grados canónicos de una educación escolar para expresarse, sino porque es una realidad misteriosa en la que, sin programarlo, la intuición, el talento y la visión se funden en algo que da testimonio original y único de su tiempo. Quienes pintaron los graffiti de las cuevas prehistóricas (hombres o mujeres) no habían asistido a ninguna academia de Bellas Artes, pero el impulso que les llevó a dejar esas marcas en las paredes de las cavernas, que han llegado hasta nosotros diez o veinte mil años después de que fueran trazadas, expresaba espontáneamente la misma ley que he intentado resumir antes en tres palabras: intuición, talento y visión. La mirada de quien traduce la experiencia en un lenguaje analógico capaz de decirlo todo sin degradarlo en la primacía de la forma bella. El arte nació de ahí, y con el tiempo se ha injertado continuamente en sí mismo (Degas afirmaba que el arte nace del arte, es fruto de las convenciones, y por eso se mostraba escéptico ante el plein-air), pero su propio fundamento de memoria y cultura no ha cambiado su sustancia, que es la de dar voz a través de las imágenes a algo que aún no podía transmitirse a través de la palabra oral o escrita.

Hoy, sin embargo, ese complejo de culpa de los hijos de la burguesía hacia los de las clases de abajo de la escala social se ha perdido en gran medida, porque hablar de clases se pierde en la tendencia a traicionar todos los ideales que las grandes y múltiples clases medias imprimen a cualquier conciencia que intente mantenerse libre de palabras de moda, el verdadero límite (a través de lo políticamente correcto) de la crisis en la que se encuentra nuestra cultura. No hay intelectuales en el horizonte capaces de abordar las aristas de esta herida con una mirada fresca, entre otras cosas porque quienes interactúan con el mundo son, por lo general, privilegiados en comparación con la condición de la mayoría de la gente corriente. Si hay intelectuales que siguen sintiendo ese sentimiento de culpa, hay que decir que han optado por permanecer en la sombra, en el anonimato, o por encerrarse en sus actividades intelectuales, tal vez porque piensan que todo está perdido y que no hay solución para las injusticias actuales. Y también hay que decir que los que intentan reaccionar ante el estado de las cosas suelen ser silenciados por ese “monstruo” engullidor que es el sistema de comunicación. Los que suben al escenario, por lo general y sobre todo si expresan opiniones polémicas, aceptan el funcionamiento de la máquina mediática, la industria cultural criticada por los escritos de la Escuela de Frankfurt (de Adorno a Fromm, de Horkheimer a Marcuse, hasta Baudrillard).

Si ya no existe el intelectual burgués que siente el mismo remordimiento que impulsó a algunos de nuestros escritores y artistas a convertirse en la voz de esta disidencia social, también hay que decir que muchos parámetros éticos que antaño daban al mundo una dignidad al menos en fachada, empezando por la profunda transformación de la cognición del kitsch, que se ha convertido en una presencia endémica en nuestra cultura, evolucionando con respecto a la propia dimensión artística y yendo más allá del juicio moral para convertirse en una especie de lenguaje de las posdemocracias: también por esta razón, ya no se puede hablar de clases sociales, puesto que probablemente existe una plebe de clase alta culta pero agnóstica cuya única religión parece ser el consumo; y por elotro lado, sigue existiendo el pobre desagregado donde todos luchan con el instinto individualista, casi ciego, esa ceguera de la desesperación y del derramamiento de sangre que se desahoga en los continuos festivales de indignación que desmantelan el verdadero poder de lo que Testori llamaba la fuerza insurreccional de las “periferias”. Por supuesto, hoy es cada vez más difícil decir si el pueblo existe y qué es. Estas categorías ya no funcionan porque el concepto de patria y el sentido de la bandera ya no forman parte de la conciencia común, por lo que la religión también tiende a convertirse en expresión de valores mágicos y supersticiosos, inyectando veneno y produciendo violencia en lugar de cimentar una sociedad nueva, más justa y solidaria.

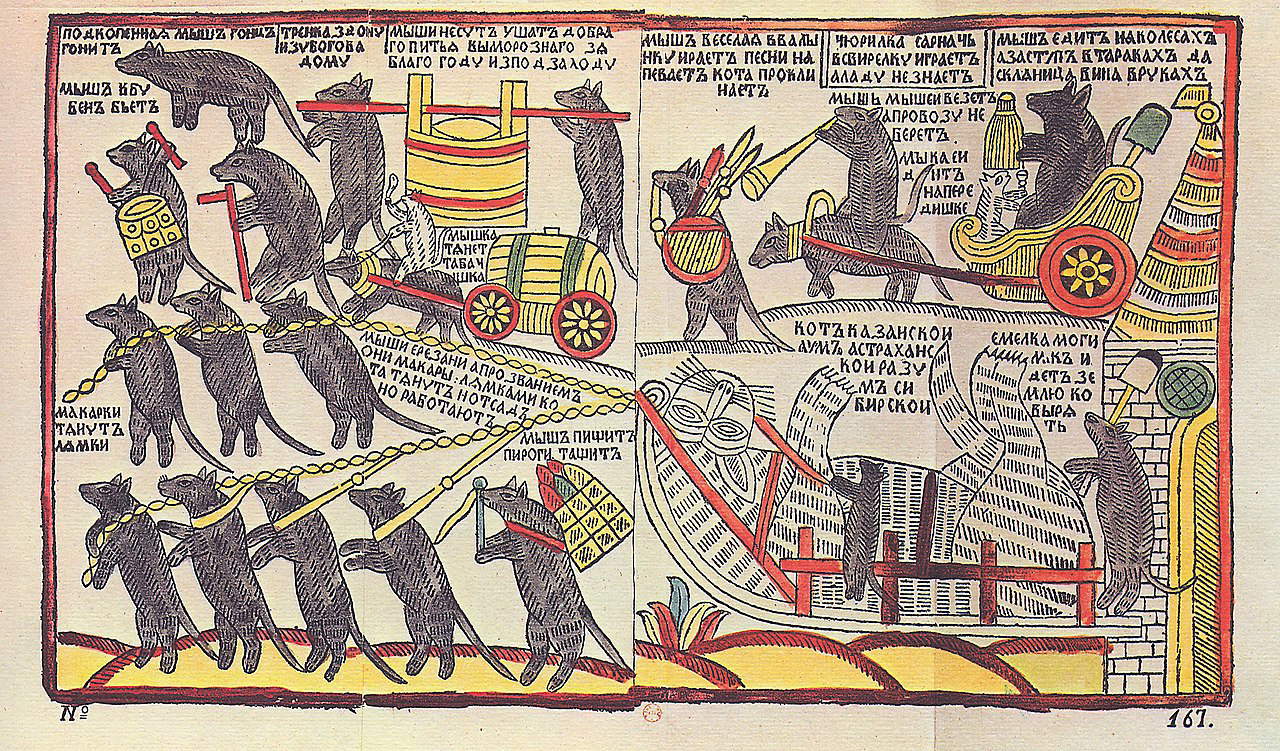

Cuando habla del arte popular, Tolstoi lleva en realidad dentro de sí una historia de la antigua cultura rusa. No sé cuánta gente conoce hoy la historia de los grabados folclóricos rusos: a finales del siglo XVII y principios del XX, el arte del lubok estaba muy extendido en Rusia. Eran grabados populares que revivían antiguos mitos rusos, historias románticas y de cuentos de hadas, mitologías, formas y recuerdos iconográficos que se habían transmitido de generación en generación, una forma visual de etnología y antropología, a través de temas muy irónicos y divertidos, como el caso del funeral del gato hecho por ratones, que retoma el modelo del funeral del cazador hecho por animales, popular en Occidente. Los lubki solían ser realizados por grandes imprentas europeas, mediante grabados, xilografías, litografías, e impresos en cientos o miles de ejemplares; luego eran llevados a Rusia por los Colporteurs, los vendedores ambulantes de grabados y libros. En el siglo XIX se generalizaron las técnicas de impresión en color, las cromolitografías, pero en muchos casos estas láminas seguían imprimiéndose sólo en negro y luego se confiaban a las manos de campesinos y amas de casa rusas que las pintaban con la ayuda de sus hijos. Lo hacían como podían, porque carecían de formación artística, aunque a fuerza de colorear se habían vuelto más desenfadados. Hoy en día, uno queda fascinado por la belleza poética de estas láminas; el hecho de que los colores salgan de los márgenes del dibujo o incluso parezcan veladuras aplicadas al azar, que no se corresponden exactamente con la imagen, les confiere un valor casi abstracto, que también ha inspirado a artistas como Andy Warhol (que tenía orígenes familiares en Europa del Este).

¿Era popular este arte? Sí, si por ese adjetivo entendemos una forma que habla al hombre común sobre la historia de una cultura y una sociedad; aquellos grabados eran producidos por y para personas de los estratos sociales más humildes (cuando hablamos de tradiciones populares, decimos esto). Los lubki tenían la función de un cartel dirigido al pueblo, que recordaba a los rusos historias y tradiciones; podían ser efímeros, como el de un periódico, muchas de estas hojas acababan utilizándose como papel de envolver carne y pescado en los mercados, razón por la cual, a pesar del gran número de ejemplares, hoy quedan pocos). El tono de las historias y leyendas que se representaban en los lubki tenía un marcado carácter humorístico: era también una forma irónica de contrapoder, y el gran escritor y crítico ruso Mijail Bachtin señaló hace un siglo cómo la risa era el arma con la que las clases bajas criticaban las injusticias del poder.

Por tanto, creo que el arte para el pueblo del que habla Tolstoi está estrechamente ligado a la cultura y la memoria de los lubki. Pero si echamos un vistazo rápido a la historia del arte de los dos últimos siglos, desde luego no podemos decir que sea una expresión del pueblo en este sentido, ni siquiera que estuviera destinado a dirigirse al pueblo (a pesar de la vieja idea católica de las imágenes como Biblia pauperum). El arte, incluso cuando procede de los suburbios, sigue siendo un fenómeno elitista que se dirige según la lógica de la comunicación a las masas. Pero ciertamente no podemos decir que los grandes lienzos revolucionarios de David, director de la escena impuesta desde 1789, o incluso un cuadro como La Libertad guiando al pueblo de Delacroix, aunque se dirijan a las multitudes parisinas, sean una verdadera expresión del arte popular.

El artista es siempre un privilegiado, un solitario, incluso cuando no nace en un entorno burgués: si acaba siendo artista y se hace famoso, sin duda ha llegado ahí porque tiene talento, pero también porque las condiciones personales y sociales se lo han permitido. Incluso en el pasado, seguía existiendo un hiato entre los artistas y el pueblo: el mecenazgo era el sujeto que determinaba esta “separación”. Si queremos volver a un ejemplo muy querido por Testori, el de los Sacri Monti, tenemos ciertamente ante nosotros un caso de arte producido para la devoción popular, a través de un lenguaje figurativo adecuado a “Renzo Tramaglino y Lucia Mondella” antes y después de los dictados tridentinos; pero quienes fueron sus creadores gozaban generalmente de una buena posición social: Foppa, Gaudenzio Ferrari, Romanino eran artistas de buena o incluso excelente posición económica (con cuenta bancaria, por así decirlo). Y durante un tiempo, incluso el propio Caravaggio dispuso de unos ahorros, más tarde dilapidados. Quizá debamos partir de este hecho también para comprender el sentido mismo con el que se relanzó en nuestra posguerra el tema del artista “humano y no humanista”, que mantuvo durante cincuenta años la interpretación del propio Caravaggio.

El autor de este artículo: Maurizio Cecchetti

Maurizio Cecchetti è nato a Cesena il 13 ottobre 1960. Critico d'arte, scrittore ed editore. Per molti anni è stato critico d'arte del quotidiano "Avvenire". Ora collabora con "Tuttolibri" della "Stampa". Tra i suoi libri si ricordano: Edgar Degas. La vita e l'opera (1998), Le valigie di Ingres (2003), I cerchi delle betulle (2007). Tra i suoi libri recenti: Pedinamenti. Esercizi di critica d'arte (2018), Fuori servizio. Note per la manutenzione di Marcel Duchamp (2019) e Gli anni di Fancello. Una meteora nell'arte italiana tra le due guerre (2023).

Advertencia: la traducción al español del artículo original en italiano se ha realizado mediante herramientas automáticas. Nos comprometemos a revisar todos los artículos, pero no garantizamos la ausencia total de imprecisiones en la traducción debidas al programa. Puede encontrar el original haciendo clic en el botón ITA. Si encuentra algún error, por favor contáctenos.