Brassaï, pseudonyme de Gyula Halász (Brașov, 1899 - Nice, 1984), est une figure centrale de la photographie du XXe siècle, dont l’œuvre est inextricablement liée à sa capacité à capturer l’âme la plus intime et la plus mystérieuse de Paris. D’origine hongroise, né en Roumanie, mais profondément enraciné dans la capitale française, sa ville d’adoption, il était affectueusement appelé par son ami et écrivain Henry Miller “l’œil vivant”, un surnom qui exprime bien sa vision extraordinaire et sa capacité à saisir l’essence du monde. Sa production artistique, vaste et variée, est au centre d’ une importante rétrospective au Centre Saint-Bénin d’Aoste, du 19 juillet au 9 novembre 2025, sous la direction de Philippe Ribeyrolles, érudit et petit-fils de l’artiste : plus de 150 tirages d’époque sont présentés, ainsi que des sculptures, des documents et des objets personnels du photographe, offrant un regard approfondi et inédit sur son œuvre) montre que Brassaï n’était pas seulement un photographe : sa figure s’étend à celle d’un peintre, d’un sculpteur et d’un intellectuel, un artiste aux multiples facettes dont le regard aigu et poétique continue d’inspirer les nouvelles générations.

Dès 1924, à l’âge de 25 ans, Brassaï s’immerge dans la ferveur culturelle parisienne, nouant des liens profonds avec Pablo Picasso, Salvador Dalí et Henri Matisse, et explorant des domaines allant du mouvement surréaliste à l’univers de la mode. Ses photographies sont devenues des images célèbres : des énigmatiques vues nocturnes de la capitale française, souvent enveloppées de brouillard ou trempées de pluie, aux portraits de célébrités et de gens ordinaires, des clubs de banlieue animés aux graffitis sur les murs parisiens, Brassaï a su dépeindre les mille visages de Paris.

Bien que son travail soit souvent rattaché à l’“école humaniste” française, une telle définition serait réductrice et ne rendrait pas compte de la complexité de son approche, qui allie instinct, technique et une profonde curiosité pour l’inattendu. Brassaï, en tant que “créateur d’images”, comme il se considérait lui-même, aspirait à capter un éclair de lumière dans l’obscurité, à trouver de la poésie dans la vie quotidienne la plus humble et à donner de la dignité et de l’unicité à chaque être humain et à chaque objet capturé par son objectif. Ses explorations l’ont amené à documenter un Paris “secret” et souterrain, fait de bars, de bals populaires, de cabarets et de maisons closes, montrant l’humanité marginale aussi naturellement qu’il fréquentait les élites. Voici dix choses à savoir pour commencer à connaître ce grand photographe.

Gyula Halász adopte le surnom de “Brassaï” en 1932 en hommage à sa ville natale, Brașov (“Brassó” en hongrois), qui faisait autrefois partie de la Transylvanie hongroise (au début du XXe siècle, la ville était en fait majoritairement hongroise). Malgré ses racines magyares, Brassaï choisit Paris comme résidence permanente en janvier 1924, s’installant sur la rive gauche et y restant jusqu’à la fin de sa vie, au point d’être naturalisé français en 1949 et de se sentir pleinement intégré à la culture transalpine.

Ce lien profond et durable avec la capitale française était tel que son ami écrivain Henry Miller le surnommait affectueusement “l’œil de Paris”. Cependant, Brassaï lui-même préférait une description plus nuancée et plus personnelle de son identité artistique, se décrivant comme “un étranger de la frontière entre l’Est et l’Ouest qui regarde Paris avec son œil de Transylvain”. Ce regard extérieur, associé à une connaissance intime de la ville, lui a permis de capturer et de raconter les atmosphères nocturnes, mystérieuses et pleines de vie qui caractérisaient la métropole de l’époque, faisant de celle-ci un sujet inépuisable de sa production photographique. Son nom est ainsi devenu synonyme de sa vision unique et profonde de la Ville Lumière.

Brassaï s’est distingué comme un artiste d’une remarquable polyvalence, enrichi d’une éducation cosmopolite et d’un éventail d’intérêts allant bien au-delà de la seule photographie. Ses études le conduisent d’abord à l’Académie des beaux-arts de Budapest, puis à Berlin, où il a l’occasion de rencontrer et de fréquenter des personnalités de l’avant-garde européenne, telles que Vasilij Kandinskij, László Moholy-Nagy et Oskar Kokoschka.

Sa curiosité insatiable ne se limitait pas au domaine visuel : Brassaï était également dessinateur, peintre et sculpteur, et son choix de ne pas se spécialiser dans une seule discipline était un trait distinctif de sa personnalité artistique. Comme il l’avouait lui-même : “Il y a trop de choses qui m’intéressent, c’est une tragédie”. Cette sorte d’incohérence artistique était en fait sa cohérence : “il a toujours refusé de se spécialiser, voulant préserver la fraîcheur du regard de l’amateur et l’expertise du professionnel”, rappelle Philippe Ribeyrolles. Il a lu assidûment des maîtres tels que Goethe, Proust, Dostoïevski ou Nietzsche, un bagage culturel qui a aiguisé son esprit d’observation et l’a guidé dans sa recherche des aspects les plus recondisants et les plus incompris de la réalité. Cette approche pluridisciplinaire et cette sensibilité multiforme ont rapidement fait de lui une personnalité de premier plan dans les cercles intellectuels parisiens, capable de tisser des relations profondes avec les principales figures de l’art et de la culture de son temps.

L’approche de la photographie par Brassaï est presque un destin inéluctable, plus qu’un choix délibéré : c’est le médium qui s’est imposé à lui. Dès son enfance, lors d’un séjour à Paris avec sa famille en 1904, des images de la ville s’installent dans sa mémoire, évoquant des sensations et des souvenirs comparables aux fameuses madeleines de Proust. Adulte, un désir persistant le pousse à vouloir retrouver et revivre ces visions d’enfance.

Le tournant se produit en 1929, lorsqu’il se consacre définitivement à la photographie. Auparavant, il avait travaillé avec l’agence Rapho et avait ressenti le besoin croissant d’accompagner ses écrits de ses propres images, réalisant ainsi une fusion entre le mot et la vision. Ses photographies d’un Paris nocturne et mystérieux, éclairé par les lampadaires, les phares des voitures, le brouillard ou la pluie, sont devenues célèbres, capturant l’essence même de la capitale française.

Le point culminant de cette exploration fut la publication, en 1933, de son livre Paris de nuit, un ouvrage qui fut non seulement un succès extraordinaire mais qui entra aussi pleinement dans l’histoire de la photographie du XXe siècle, le consacrant comme le maître incontesté de la photographie de nuit. Ses images non seulement documentent, mais révèlent un Paris “différent”, celui des noctambules et de la rêverie, un genre qui s’est consolidé grâce à son travail novateur.

Brassaï ne se contente pas d’être un simple documentariste de la réalité ; pour lui, la photographie est un moyen d’interpréter et de sublimer le monde visible. Il se qualifie de “créateur d’images” et considère son travail comme une “construction mentale à partir de la réalité”. Cette perspective l’a conduit à une profonde réflexion sur la composition, qu’il considérait comme aussi cruciale que le sujet de la photographie lui-même. Sa philosophie est claire : "Tout ce qui est superflu doit être éliminé, l’œil doit être guidé comme un dictateur !

Ses techniques pour capturer la magie de la nuit sont ingénieuses et personnelles. Pour mesurer la vitesse d’obturation, il utilise une cigarette et calcule l’exposition en fonction de sa consommation. Il exploite toutes les sources de lumière disponibles - des phares de voiture aux lampes à gaz, de la lune à la neige et même au brouillard - pour sculpter les volumes et créer des atmosphères surnaturelles qui transforment la rigueur de l’architecture et dessinent des visages et des figures émergeant de l’ombre.

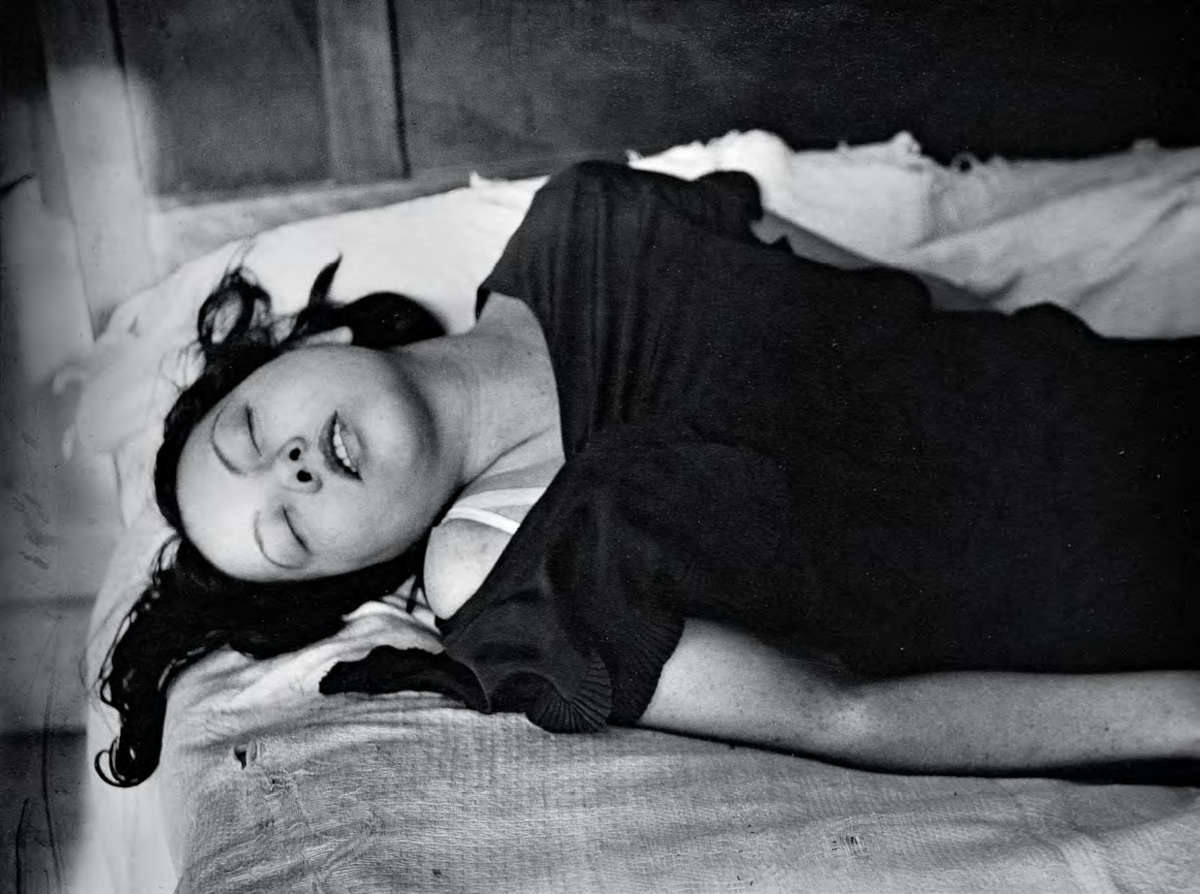

Dans son atelier, Brassaï ne se limite pas à une simple transcription du négatif. Il intervient activement sur l’image, recadrant, construisant et modulant les densités de noirs pour maximiser l’expressivité, dans le but de recréer chez l’observateur les mêmes sensations que celles ressenties au moment de la prise de vue. Sa quête est celle d’une “lueur dans l’obscurité”, comme l’appelle Daria Jorioz, capable “d’arrêter un moment de poésie dans la misère quotidienne, de considérer chaque être humain comme intéressant et unique, de sourire à la mesquinerie du monde, de célébrer la sensualité de l’homme et de la femme”. du monde, célébrer la beauté sensuelle d’un sourire ou l’ambiguïté d’un geste volé, raconter une rue déserte au bout de la nuit et percer l’obscurité avec un appareil photo".

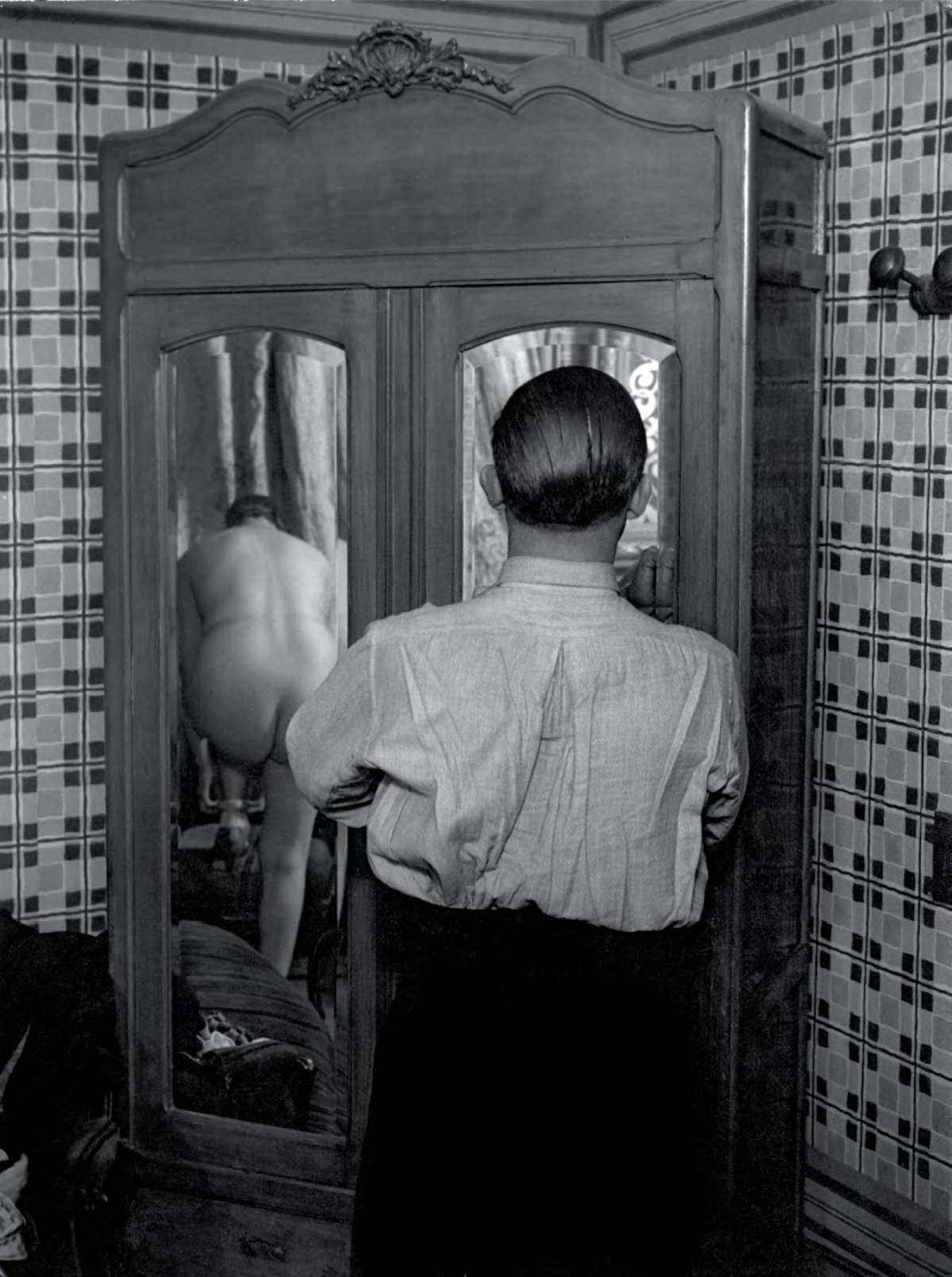

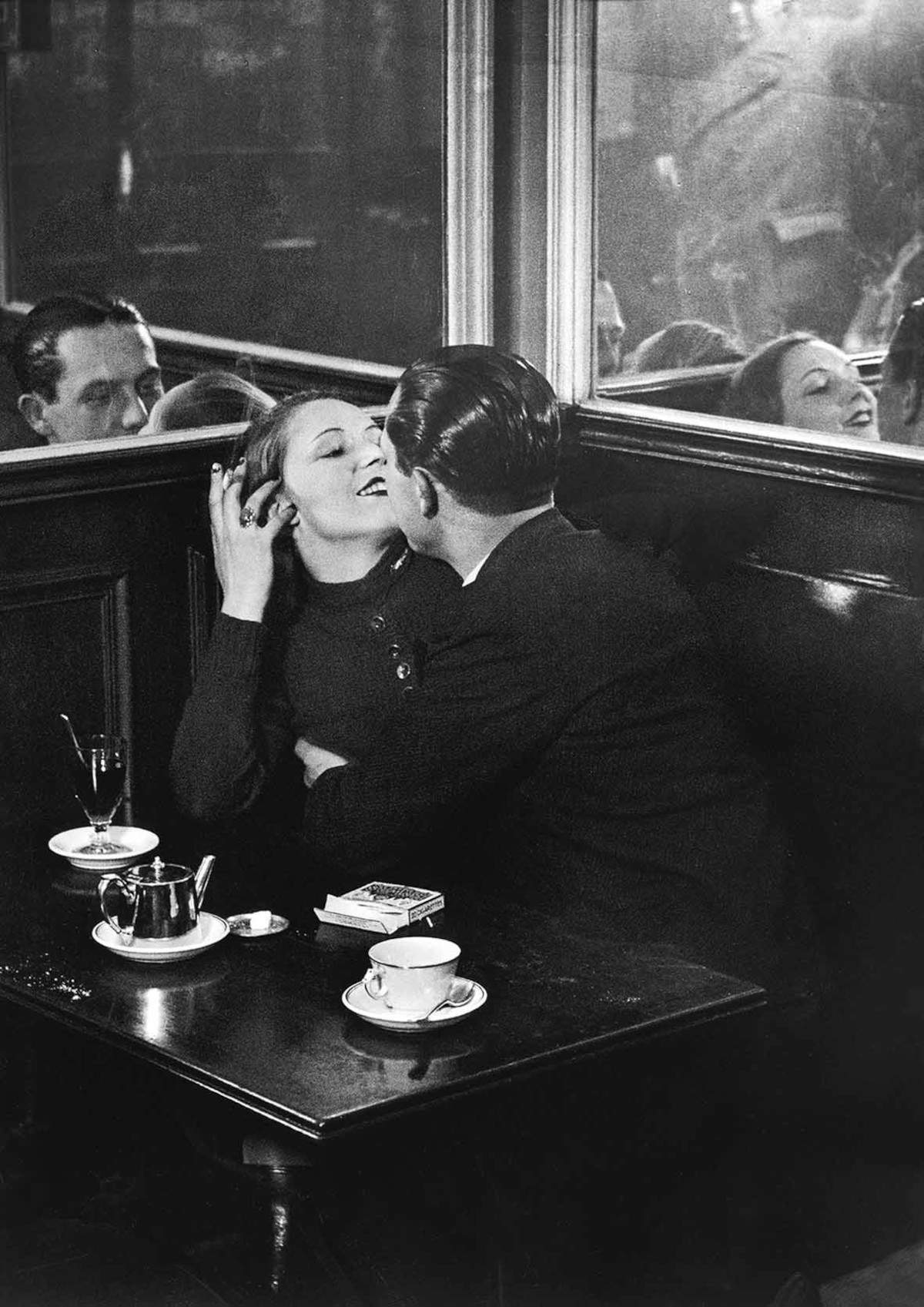

Un aspect central et fascinant de l’œuvre de Brassaï est son exploration de ce qu’il appelle le Paris secret, un monde marginal et souvent oublié qui coexiste avec l’élégance de la Ville Lumière. L’artiste avait une profonde affection pour ce qu’il appelait l’humanité des bas-fonds, les derniers, les pauvres, les délinquants, les mendiants. Ses lectures d’auteurs tels que Mac Orlan, Zola, Stendhal, Mérimée ou Nietzsche alimentent son désir de pénétrer cet univers souterrain et l’amènent à fréquenter les élites parisiennes comme les bidonvilles.

Brassaï se déplace avec aisance entre les dancings aux lanternes multicolores et les bars aux banquettes de moleskine rouge, où se croisent ouvriers, prostituées, clochards, artistes et vagabonds solitaires. Il documente le monde des cabarets, des bals populaires et même des maisons closes, qu’il appelle poétiquement les “maisons des illusions”, où les prostituées sont des “filles de joie” ou des “beautés de la nuit” et où les voyous deviennent des amants d’un soir. Cela lui permet de créer une fresque constante du “Paris-Canaille”. Ses incursions dans ces milieux souvent dangereux l’amènent à risquer sa vie. Souvent pris pour un indicateur de police à cause de son appareil photo, Brassaï doit gagner la confiance de ses sujets, se liant parfois d’amitié avec de petits délinquants pour les photographier et les faire poser. A travers ces clichés, il a sauvé de l’oubli une humanité complexe et riche, offrant un témoignage précieux d’une France populaire et marginale en voie d’extinction, pour laquelle il éprouvait une grande tendresse.

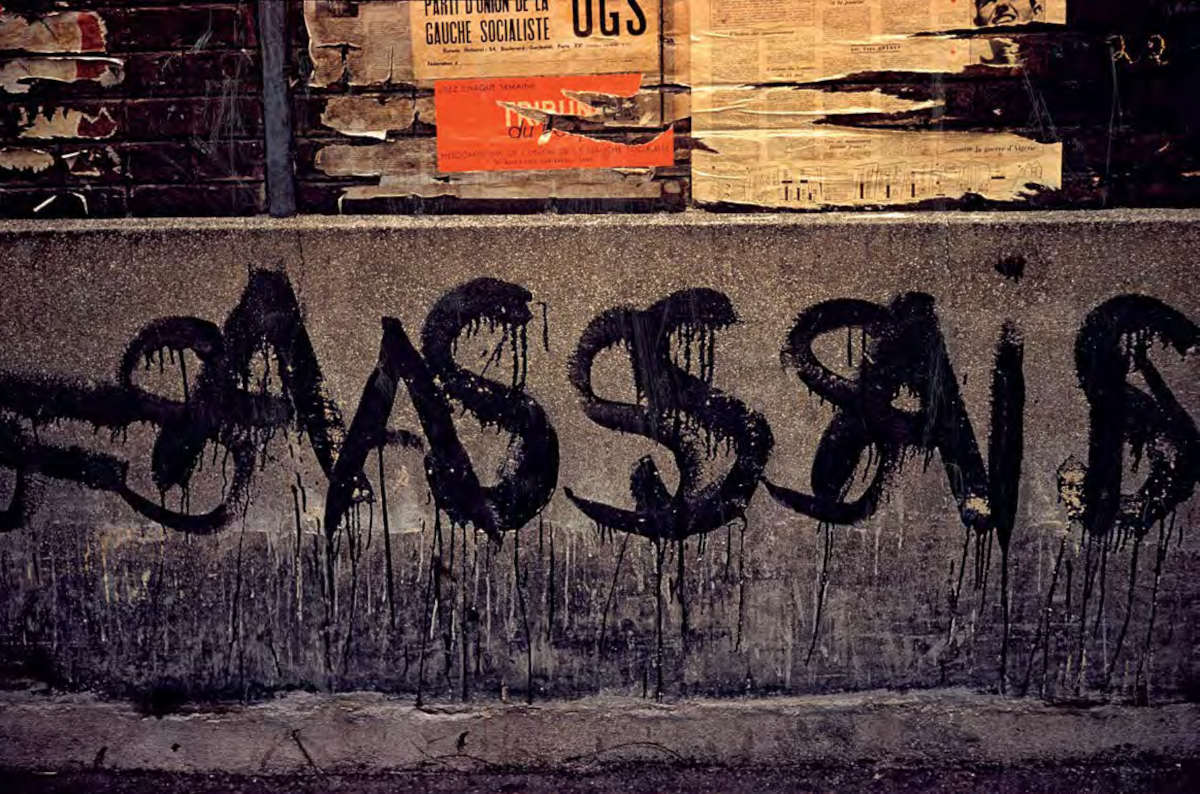

L’une des séries les plus significatives de l’œuvre de Brassaï est sa vaste documentation sur les graffitis des murs de Paris. Pour lui, le mur exerçait une fascination quasi primordiale, et les graffitis représentaient un véritable “langage du mur”, témoignage de l’expression la plus humble et la plus spontanée de l’humanité. L’artiste les considère comme la plus grande galerie d’art primitif, les comparant aux dessins des hommes préhistoriques dans les grottes et y voyant les origines de la créativité et de l’écriture.

La recherche de ces “griffures humaines” commence dans les années 1930 et se poursuit pendant plus de trente ans, Brassaï notant méticuleusement les lieux, les dates et les transformations pour tenter de les sauver de l’usure du temps et de l’oubli. Sa fascination pour l’art brut et les arts marginaux est partagée et appréciée par des artistes tels que Georges Braque, Joan Miró, Pablo Picasso et Jean Dubuffet.

Le point culminant de ce travail est le livre Graffiti, publié en 1960, dans lequel il classe ses découvertes en neuf catégories. L’importance de son travail sur les graffitis a été reconnue au niveau international lors d’une exposition personnelle au MoMA de New York en 1956-1957, intitulée Language of the Wall. Parisian Graffiti Photographed by Brassaï, qui a connu un grand succès.

Brassaï, avec sa sensibilité prononcée et sa curiosité innée, s’est naturellement intégré dans les cercles intellectuels et artistiques dynamiques de Paris, nouant des amitiés et des collaborations avec de nombreuses figures parmi les plus influentes du 20e siècle. Son cercle comprend des géants tels que Fernand Léger, Georges Braque, Joan Miró, Henri Matisse, Alberto Giacometti et, en particulier, Pablo Picasso. Avec ce dernier, il développe une profonde amitié et une “complicité esthétique” basée sur des affinités électives, partageant une fascination pour les cercles anticonformistes des Folies Bergère et le monde mystérieux du cirque Medrano.

Sa proximité avec le mouvement surréaliste se manifeste clairement par sa collaboration avec la revue d’avant-garde Minotaure, où ses photographies sont publiées aux côtés de celles de Man Ray, consolidant ainsi sa réputation. Grâce à Minotaure, il rencontre et collabore avec des écrivains et poètes surréalistes tels qu’André Breton, Paul Éluard et Salvador Dalí. Avec Dalí, il crée la série des “Sculptures involontaires”, transformant des objets quotidiens en expressions de l’abstraction surréaliste. Brassaï fréquente également Jean Cocteau, Jacques Prévert et Samuel Beckett, contribuant ainsi à une intense saison culturelle parisienne.

La notoriété de Brassaï dépasse rapidement les frontières françaises et se consolide grâce à des collaborations prestigieuses et de nombreux voyages à l’étranger. L’un des partenariats les plus significatifs est celui avec le célèbre magazine américain Harper’s Bazaar, pour lequel il travaille assidûment de 1937 jusqu’aux années 1960. Pour le magazine, Brassaï réalise les portraits de nombreux protagonistes de la vie artistique et littéraire française, dont beaucoup sont ses amis. Ces portraits feront partie de l’ouvrage Les artistes de ma vie, publié en 1982.

Ses voyages ne se limitent pas à l’Europe ; Brassaï explore le monde, réalisant des reportages, également en couleur, dans des lieux peu connus à l’époque comme la Grèce, la Turquie, le Maroc et le Brésil, ainsi qu’aux États-Unis, en Angleterre et en Irlande. Son premier voyage aux États-Unis en 1957 est une expérience enrichissante : il y rencontre des photographes tels que Walker Evans et Ansel Adams, ce dernier étant particulièrement apprécié pour sa vision de la nature et la qualité de ses tirages. Cette vaste activité internationale témoigne de son inlassable curiosité et de sa capacité à saisir l’essence de cultures et de paysages différents.

Pour Brassaï, l ’acte photographique ne s’arrête pas à la prise de vue; le tirage final est le véritable aboutissement de l’œuvre, lui conférant toute sa dignité artistique. Il soutenait fermement la paternité totale du processus, affirmant avec conviction : “Un négatif ne signifie rien pour un photographe comme moi, seul le tirage de l’auteur compte. C’est pourquoi j’ai toujours voulu faire mes tirages moi-même”. Cette volonté l’a conduit à développer personnellement les négatifs et à réaliser tous les tirages dans son propre atelier, en gardant un contrôle total du début à la fin du processus créatif. Brassaï, raconte sa femme Gilberte dans un entretien avec Annick Lionel-Marie publié dans le catalogue de l’exposition d’Aoste, “développait les négatifs, préparait les bains de fixation et réalisait lui-même les tirages et les agrandissements dans son atelier. Il avait des dizaines de flacons contenant des préparations différentes, et de nombreuses formules chimiques accrochées au mur. Il restait éveillé et travaillait de longues heures, surtout la nuit ; j’entendais le tic-tac du métronome dont il ne voulait jamais se séparer. Il aimait contrôler le processus du début à la fin, vous ne laissiez jamais personne faire les tirages (sauf pour les formats supérieurs à 40 × 50 cm, que son agrandisseur ne pouvait pas faire)”. Cette méticulosité lui permettait de faire ressortir, par la qualité du tirage, les mêmes sentiments intenses qu’il ressentait au moment de la prise de vue.

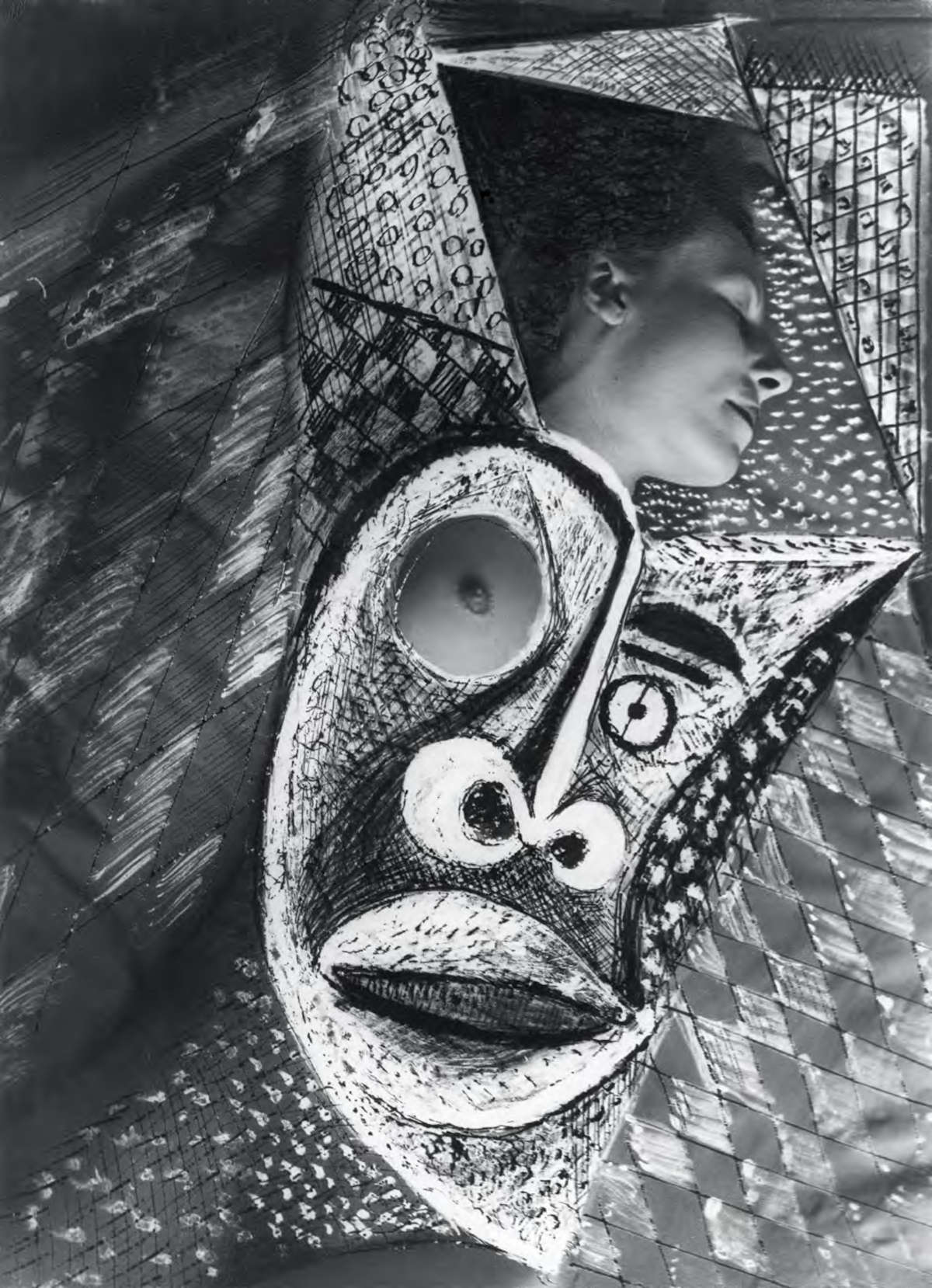

Au cours de sa carrière, Brassaï a également développé une série innovante qu’il a appelée Transmutations. Dans ces œuvres, il intervient directement sur le négatif original (souvent des plaques de verre) à l’aide d’une plume, en le grattant et en le rehaussant avec de l’encre de Chine. Ce processus de “mutations volontaires” transforme l’image initiale : la photographie d’origine disparaît pour laisser place à de nouvelles formes alliant réalisme et rêve, acquérant ainsi une nouvelle existence visuelle. Cette technique témoigne de sa recherche expressive permanente.

Outre sa maîtrise de la photographie, Brassaï s’est distingué comme un intellectuel aux multiples facettes, un écrivain prolifique et même un cinéaste. Sa passion pour l’écriture se manifeste par une vaste production textuelle, qui comprend de longues préfaces et d’importants essais. Parmi ses œuvres littéraires les plus marquantes, citons le roman Histoire de Marie (1949), les éclairantes Conversations avec Picasso (1964), ouvrage fondateur rassemblant trente ans d’échanges et de descriptions des ateliers de l’artiste, et Le Paris secret des années 30 (1976), fresque d’une France populaire et marginale. Son dernier livre, Les Artistes de ma vie (1982), rassemble les témoignages et les souvenirs de tous les artistes qu’il a fréquentés.

Brassaï n’était pas indifférent au pouvoir des mots, comme en témoignent ses commentaires et réflexions sur la transposition du langage parlé dans l’écriture. Son esprit infatigable s’étend également au cinéma : en 1956, son court métrage Tant qu’il y aura des bêtes, tourné au zoo de Vincennes, est récompensé pour son originalité au Festival de Cannes.

Il meurt le 7 juillet 1984, alors qu’il achève un livre sur son cher Marcel Proust, auquel il a consacré plusieurs années de sa vie, en essayant d’identifier les liens entre son œuvre littéraire et la photographie. Il est enterré au cimetière du Montparnasse, au cœur de ce Paris qu’il a tant célébré et documenté pendant un demi-siècle. Il était, souligne Ribeyrolles, “avant tout un promeneur qui fixait son regard sur son époque, au sein d’un quotidien simple qu’il voulait sublimer en pilleur de beautés de toutes sortes et qu’il parvenait ainsi à sauver du temps et de l’oubli”.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.