Brassaï, pseudonimo di Gyula Halász (Brașov, 1899 – Nizza, 1984), si erge come una figura centrale della fotografia del XX secolo, la cui opera è indissolubilmente legata alla capacità di catturare l’anima più recondita e misteriosa di Parigi. Di origini ungheresi, nato in Romania, ma profondamente radicato nella capitale francese, sua città d’adozione, fu affettuosamente definito dall’amico scrittore Henry Miller “occhio vivo”, un soprannome che ben esprime la sua straordinaria visione e la sua abilità penetrante nel cogliere l’essenza del mondo. La sua vasta e poliedrica produzione artistica (al centro di una significativa retrospettiva presso il Centro Saint-Bénin di Aosta, in programma dal 19 luglio al 9 novembre 2025, curata da Philippe Ribeyrolles, studioso e nipote dell’artista: vengono presentate oltre 150 stampe d’epoca, affiancate da sculture, documenti e oggetti personali del fotografo, offrendo uno sguardo approfondito e inedito sul suo lavoro) dimostra che Brassaï non fu un semplice fotografo: la sua figura si estende a quella di pittore, scultore e intellettuale, un artista dalle molteplici sfaccettature il cui sguardo acuto e poetico continua a ispirare le nuove generazioni.

A partire dal 1924, appena venticinquenne, Brassaï si immerse nel fervore culturale parigino, stabilendo legami profondi con artisti del calibro di Pablo Picasso, Salvador Dalí e Henri Matisse, ed esplorando ambiti che spaziavano dal movimento surrealista al mondo della moda. Le sue fotografie sono diventate immagini celebri: dalle enigmatiche vedute notturne della capitale francese, spesso avvolta nella nebbia o bagnata dalla pioggia, ai ritratti di personaggi celebri e della gente comune, dagli animati locali della periferia ai graffiti sui muri parigini, Brassaï è stato in grado di raccontare i mille volti di Parigi.

Sebbene il suo lavoro sia spesso ricondotto alla “scuola umanista” francese, tale definizione risulterebbe riduttiva, non cogliendo appieno la complessità del suo approccio, che univa istinto, tecnica e una profonda curiosità per l’inatteso. Brassaï, in quanto “creatore di immagini”, come lui stesso si considerava, ambiva a cogliere un lampo di luce nell’oscurità, trovando poesia nella quotidianità più umile e conferendo dignità e unicità a ogni essere umano e oggetto catturato dal suo obiettivo. Le sue esplorazioni lo condussero a documentare una Parigi “segreta” e sotterranea, fatta di bar, balli popolari, cabaret e bordelli, mostrando un’umanità marginale con la stessa naturalezza con cui frequentava le élites. Vediamo dieci cose da sapere per iniziare a conoscere questo importante fotografo.

Gyula Halász adottò il soprannome “Brassaï” nel 1932 in tributo alla sua città natale, Brașov (“Brassó” in lingua ungherese), un tempo parte dell’Ungheria in Transilvania (nei primi del Novecento, la città era infatti a maggioranza ungherese). Nonostante le sue radici magiare, Brassaï scelse Parigi come sua dimora definitiva nel gennaio del 1924, stabilendosi sulla Rive Gauche e rimanendovi per il resto della sua vita, tanto da naturalizzarsi francese nel 1949 e sentirsi pienamente parte della cultura transalpina.

Questo profondo e duraturo legame con la capitale francese fu tale che il suo amico scrittore Henry Miller lo soprannominò affettuosamente “l’occhio di Parigi”. Tuttavia, Brassaï stesso preferiva una descrizione più sfumata e personale della sua identità artistica, definendosi come “uno straniero venuto dalla frontiera tra Oriente e Occidente che guarda Parigi con il suo occhio transilvano”. Questa prospettiva da osservatore esterno, unita a un’intima familiarità con la città, gli permise di cogliere e raccontare le atmosfere notturne, misteriose e intrise di vita che caratterizzavano la metropoli dell’epoca, rendendola un soggetto inesauribile della sua produzione fotografica. Il suo nome, pertanto, è diventato sinonimo della sua visione unica e profonda della Ville Lumière.

Brassaï si distinse come un artista dalla notevole poliedricità, arricchita da una formazione cosmopolita e da un ventaglio di interessi che andavano ben oltre la sola fotografia. I suoi studi lo portarono prima all’Accademia di Belle Arti di Budapest e successivamente a Berlino, dove ebbe l’opportunità di incontrare e frequentare figure di spicco dell’avanguardia europea, come Vasilij Kandinskij, László Moholy-Nagy e Oskar Kokoschka.

La sua curiosità insaziabile non si limitava al solo campo visivo: Brassaï era anche disegnatore, pittore e scultore, e la sua scelta di non specializzarsi in un’unica disciplina era un tratto distintivo della sua personalità artistica. Come lui stesso ammetteva: “Sono troppe le cose che mi interessano, è una tragedia”. Questa sorta di incoerenza artistica era in realtà la sua coerenza: “rifiuterà sempre di specializzarsi, volendo conservare la freschezza della visione del dilettante e la competenza del professionista”, come ricorda Philippe Ribeyrolles. Leggeva assiduamente opere di maestri come Goethe, Proust, Dostoevskij e Nietzsche, un bagaglio culturale che affinava il suo spirito d’osservazione e lo guidava nella ricerca degli aspetti più reconditi e misconosciuti della realtà. Questo approccio multidisciplinare e una sensibilità multiforme lo resero presto una personalità di spicco negli ambienti intellettuali parigini, capace di tessere relazioni profonde con i protagonisti dell’arte e della cultura del suo tempo.

L’approccio di Brassaï alla fotografia fu quasi un destino ineluttabile, più che una scelta deliberata: fu il medium a imporsi su di lui. Fin dalla sua prima infanzia, durante un soggiorno a Parigi con la sua famiglia nel 1904, le immagini della città si sedimentarono nella sua memoria, evocando sensazioni e ricordi paragonabili alle celebri madeleine di Proust. Da adulto, un desiderio persistente lo spinse a voler ritrovare e rivivere quelle visioni infantili.

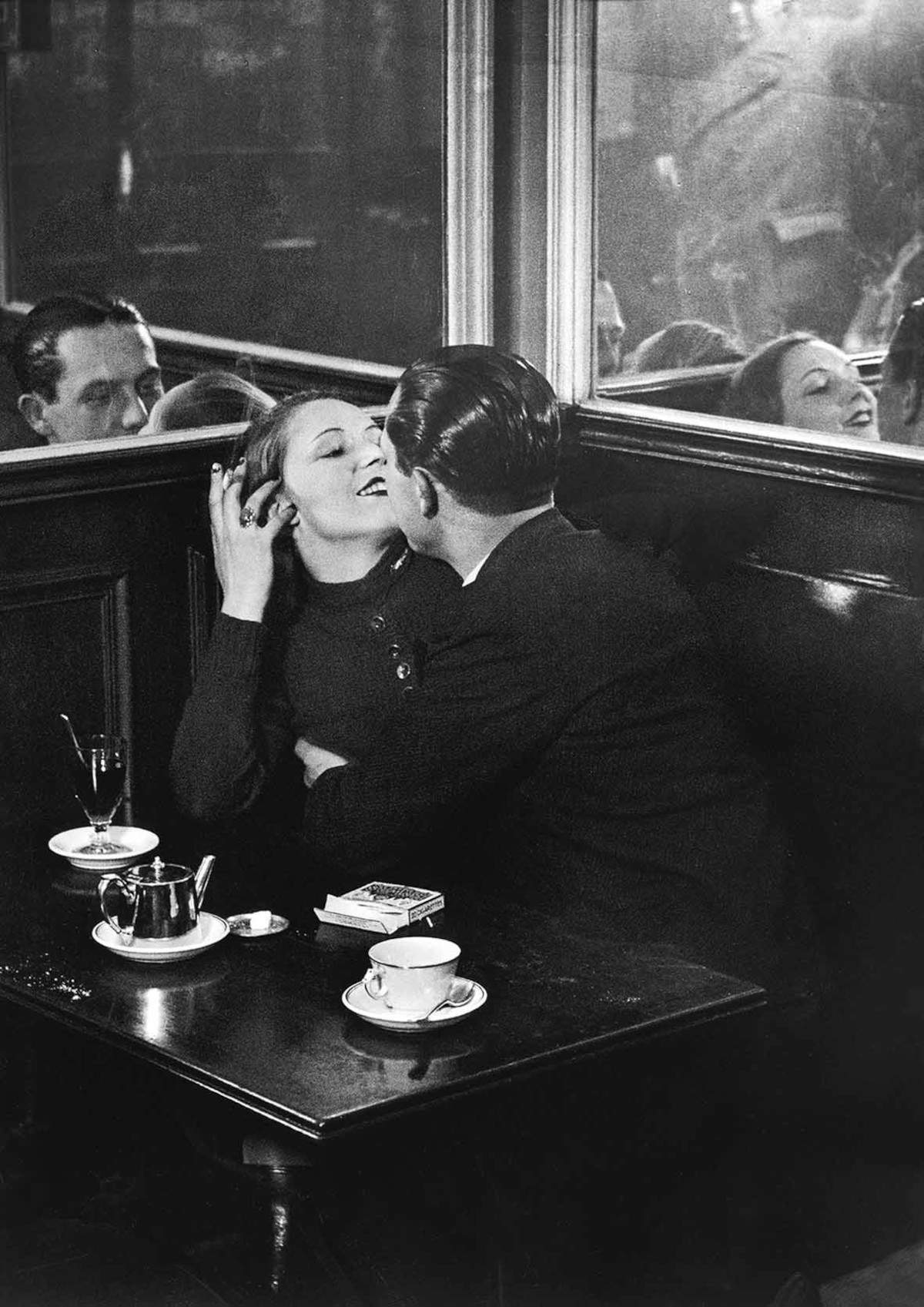

La svolta avvenne nel 1929, quando si dedicò in modo definitivo alla fotografia. Prima di allora, aveva collaborato con l’agenzia Rapho e aveva sentito la crescente necessità di corredare i suoi scritti con le proprie immagini, realizzando così una fusione tra parola e visione. Le sue fotografie di una Parigi notturna, avvolta nel mistero e illuminata da lampioni, fari d’auto, nebbia o pioggia, sono diventate celebri, catturando l’essenza stessa della capitale francese.

Il culmine di questa esplorazione fu la pubblicazione, nel 1933, del suo libro Paris de nuit, un’opera che non solo riscuoté un successo straordinario ma che entrò a pieno titolo nella storia della fotografia del XX secolo, consacrandolo come maestro indiscusso della fotografia notturna. Le sue immagini non solo documentavano, ma rivelavano una “altra” Parigi, quella dei nottambuli e della rêverie, un genere che si consolidò grazie al suo lavoro innovativo.

Brassaï non si accontentava di essere un semplice documentarista della realtà; per lui, la fotografia era un mezzo per interpretare e sublimare il mondo visibile. Si definiva un “creatore di immagini” e considerava il suo lavoro una “costruzione mentale basata sulla realtà”. Questa prospettiva lo portava a una profonda riflessione sulla composizione, ritenuta altrettanto cruciale quanto il soggetto stesso della fotografia. La sua filosofia era chiara: “Bisogna eliminare tutto ciò che è superfluo, si deve guidare l’occhio come un dittatore!”.

Le sue tecniche per catturare la magia della notte erano ingegnose e personali. Per misurare i tempi di posa, usava una sigaretta, calcolando l’esposizione in base al suo consumo. Sfruttava ogni fonte di luce disponibile – dai fari delle auto ai lampioni a gas, dalla luna alla neve e persino alla nebbia – per scolpire i volumi e creare atmosfere soprannaturali che trasformavano il rigore delle architetture e delineavano volti e figure emergenti dall’ombra.

Nel suo laboratorio, Brassaï non si limitava a una semplice trascrizione del negativo. Interveniva attivamente sull’immagine, ritagliando, costruendo e modulando le densità dei neri per massimizzare l’espressività, con l’obiettivo di ricreare nell’osservatore le stesse sensazioni provate al momento dello scatto. La sua ricerca era quella di un “guizzo di luce nell’oscurità”, come l’ha definita Daria Jorioz, che riusciva “a fermare un attimo di poesia nella miseria quotidiana, a considerare ogni essere umano interessante e unico, a sorridere delle meschinità del mondo, celebrando la bellezza sensuale di un sorriso o l’ambiguità di un gesto rubato, raccontando una strada deserta alla fine della notte e bucando il buio con una macchina fotografica”.

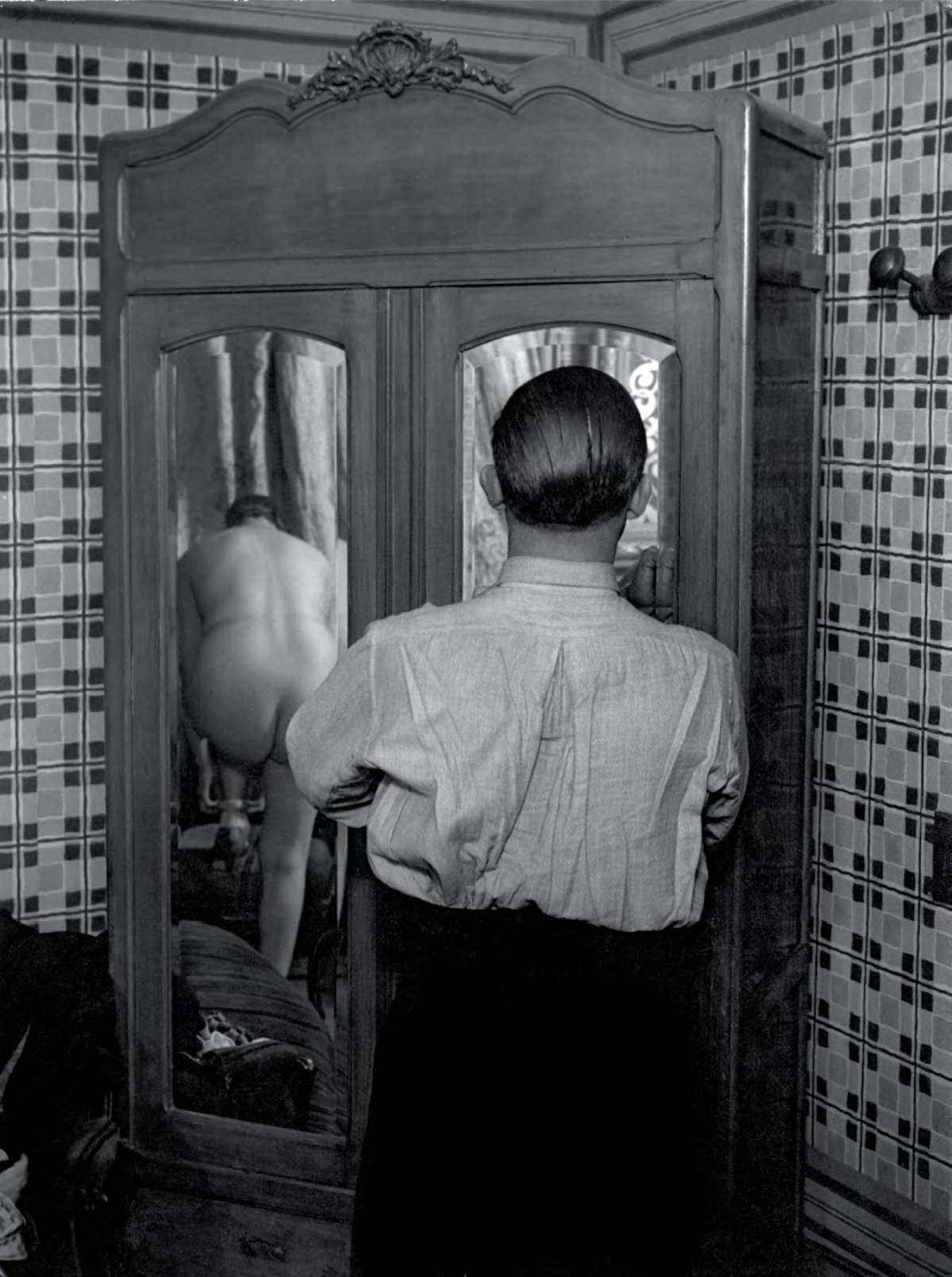

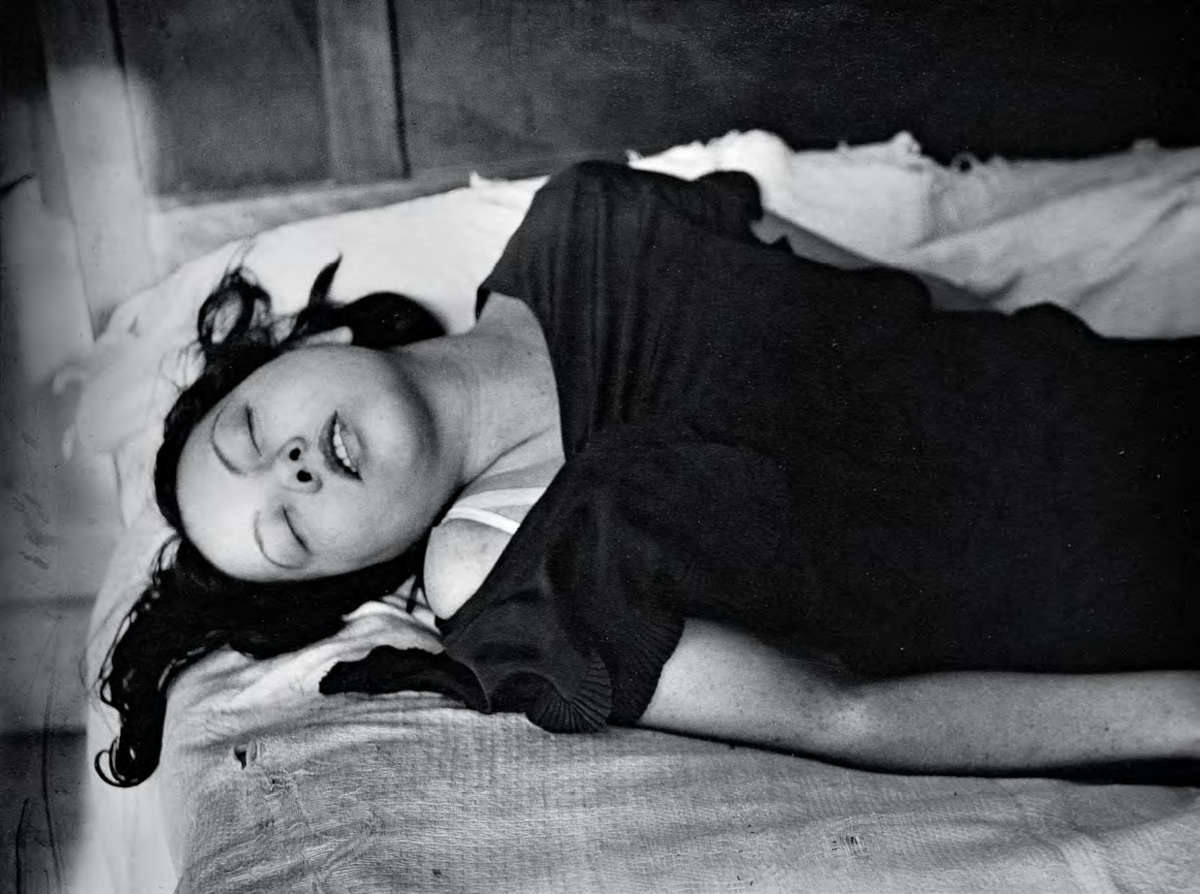

Un aspetto centrale e affascinante dell’opera di Brassaï fu la sua esplorazione di quella che lui chiamava Paris secret, Parigi segreta, un mondo marginale e spesso dimenticato che conviveva con l’eleganza della Ville Lumière. L’artista nutriva una profonda predilezione per quella che definiva l’umanità dei bassifondi, gli ultimi, i poveri, i delinquenti, i mendicanti. Le sue letture di autori come Mac Orlan, Zola, Stendhal, Mérimée e Nietzsche alimentarono il suo desiderio di penetrare in questo universo sotterraneo, portandolo a frequentare indifferentemente le élites parigine e i quartieri malfamati.

Brassaï si muoveva con disinvoltura tra balere dalle lanterne multicolori e bar con panche in fustagno rosso, dove si incontravano lavoratori, prostitute, clochard, artisti e girovaghi solitari. Documentò il mondo dei cabaret, dei balli popolari e persino i bordelli, da lui poeticamente chiamati le “case delle illusioni”, dove le prostitute erano “figlie della gioia” o “belle di notte” e i malviventi diventavano avventure di una sera. Questo gli permise di creare un costante affresco della “Paris-Canaille”. Le sue incursioni in questi ambienti, spesso pericolosi, lo portarono a rischiare la vita. Spesso scambiato per un informatore della polizia a causa della sua macchina fotografica, Brassaï doveva guadagnarsi la fiducia dei suoi soggetti, talvolta stringendo amicizia con i piccoli delinquenti, per poterli fotografare e farli posare. Attraverso questi scatti, salvava dall’oblio un’umanità complessa e ricca di storie, offrendo una testimonianza preziosa di una Francia popolare e marginale in via di estinzione, per la quale provava una grande tenerezza.

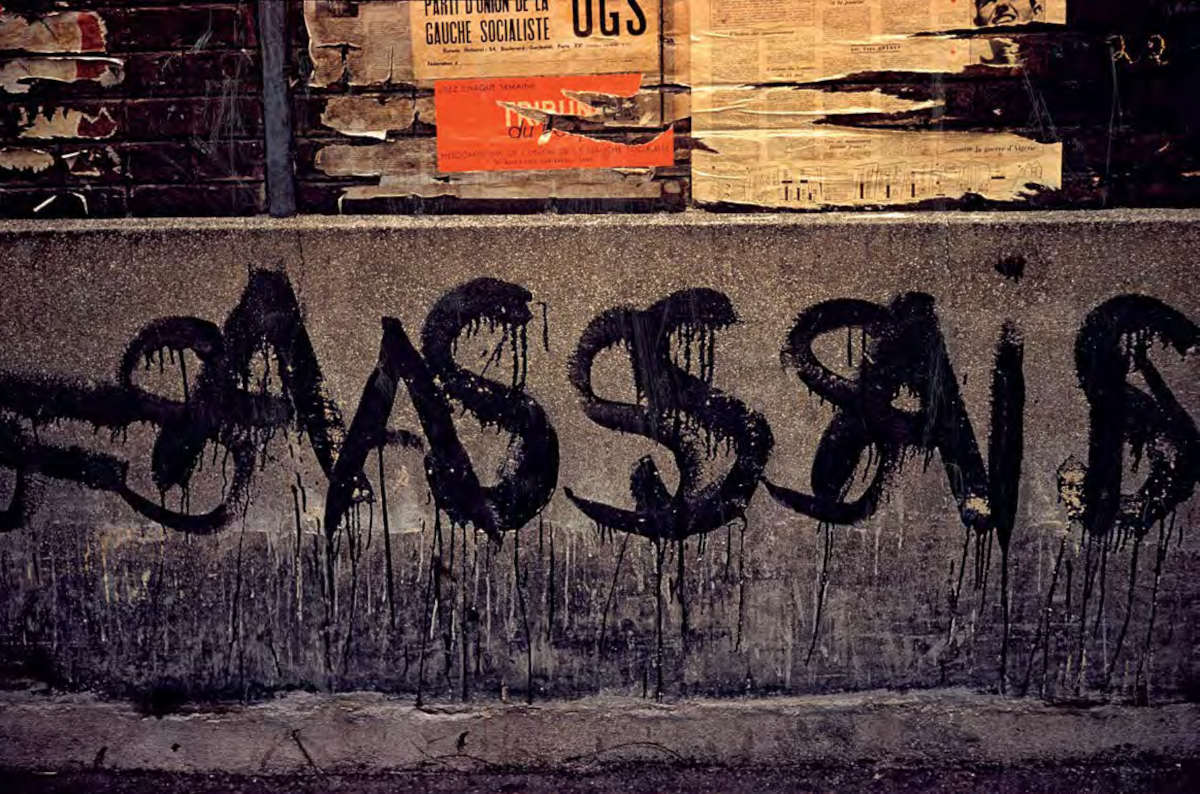

Una delle serie più significative dell’opera di Brassaï è la sua vasta documentazione dei graffiti sui muri di Parigi. Per lui, il muro esercitava un fascino quasi primordiale, e i graffiti rappresentavano un vero “linguaggio del muro”, testimonianza dell’espressione più umile e spontanea dell’umanità. L’artista li considerava la più grande galleria d’arte primitiva, paragonandoli ai disegni degli uomini preistorici nelle caverne e vedendovi le origini della creatività e della scrittura.

La sua ricerca di questi “graffi umani” iniziò negli anni Trenta e proseguì per oltre trent’anni, con Brassaï che annotava meticolosamente luoghi, date e trasformazioni, nel tentativo di salvarli dall’usura del tempo e dall’oblio. Questa sua fascinazione per l’Art Brut e le arti marginali fu condivisa e apprezzata da artisti come Georges Braque, Joan Miró, Pablo Picasso e Jean Dubuffet.

Il culmine di questo lavoro fu il libro Graffiti del 1960, dove classificò le sue scoperte in nove categorie. L’importanza del suo lavoro sui graffiti fu riconosciuta internazionalmente con una mostra personale al MoMA di New York nel 1956-1957, intitolata Language of the Wall. Parisian Graffiti Photographed by Brassaï, che ebbe grande successo.

Brassaï, con la sua spiccata sensibilità e curiosità innata, si inserì con naturalezza nei vibranti ambienti intellettuali e artistici di Parigi, stringendo amicizie e collaborazioni con molte delle figure più influenti del XX secolo. Il suo circolo includeva giganti come Fernand Léger, Georges Braque, Joan Miró, Henri Matisse, Alberto Giacometti e, in particolare, Pablo Picasso. Con quest’ultimo, sviluppò un’amicizia profonda e una “complicità estetica” basata su affinità elettive, condividendo la fascinazione per gli ambienti anticonformisti delle Folies Bergère e per il mondo misterioso del Circo Medrano.

La sua vicinanza al movimento surrealista si manifestò chiaramente attraverso la collaborazione con la rivista d’avanguardia Minotaure, dove le sue fotografie furono pubblicate accanto a quelle di Man Ray, consolidando la sua reputazione. Grazie a “Minotaure”, conobbe e collaborò con scrittori e poeti surrealisti come André Breton, Paul Éluard e Salvador Dalí. Con Dalí, realizzò la serie “Sculptures involontaires”, trasformando oggetti quotidiani in espressioni di astrazione surrealista. Brassaï frequentò anche Jean Cocteau, Jacques Prévert e Samuel Beckett, contribuendo a un’intensa stagione culturale parigina.

La fama di Brassaï superò rapidamente i confini francesi, consolidandosi grazie a prestigiose collaborazioni e numerosi viaggi internazionali. Una delle partnership più significative fu quella con la rinomata rivista americana Harper’s Bazaar, per la quale lavorò assiduamente dal 1937 fino agli anni Sessanta. Per la rivista, Brassaï realizzò ritratti di numerosi protagonisti della vita artistica e letteraria francese, molti dei quali suoi amici. Questi ritratti sarebbero poi confluiti nel volume Les artistes de ma vie, pubblicato nel 1982.

I suoi viaggi non si limitarono all’Europa; Brassaï esplorò il mondo, realizzando reportage, anche a colori, in luoghi al tempo poco familiari come Grecia, Turchia, Marocco, Brasile, oltre che negli Stati Uniti, in Inghilterra e in Irlanda. Il suo primo viaggio negli Stati Uniti, nel 1957, fu un’esperienza illuminante: lì incontrò fotografi come Walker Evans e Ansel Adams, quest’ultimo particolarmente apprezzato per la sua visione della natura e la qualità delle stampe. Questa vasta attività internazionale testimonia la sua instancabile curiosità e la sua capacità di catturare l’essenza di culture e paesaggi diversi.

Per Brassaï, l’atto fotografico non si esauriva con lo scatto; la stampa finale rappresentava il vero e proprio culmine dell’opera, conferendole piena dignità artistica. Sosteneva fermamente l’autorialità completa del processo, affermando con convinzione: “Un negativo non significa nulla per un fotografo come me, è solo la stampa dell’autore che conta. È per questo motivo che ho voluto sempre realizzare da solo le mie stampe”. Questa dedizione lo portò a sviluppare personalmente i negativi e a realizzare tutte le stampe nel suo laboratorio, mantenendo un controllo totale dall’inizio alla fine del processo creativo. Brassaï, racconta la moglie Gilberte in un’intervista con Annick Lionel-Marie pubblicata nel catalogo della mostra di Aosta, “sviluppava i negativi, preparava i bagni di fissaggio e realizzava da solo le stampe e gli ingrandimenti nel suo laboratorio. Aveva decine di bottiglie contenenti diversi preparati, e al muro erano appese molte formule chimiche. Restava sveglio e lavorava a lungo, soprattutto di notte; sentivo il ticchettio del metronomo da cui non voleva mai separarsi. Gli piaceva controllare il processo dall’inizio alla fine, non hai mai permesso a nessuno di fare le stampe (a parte i formati più grandi di 40 × 50 cm, che il suo ingranditore non era in grado di realizzare)”. Questa meticolosità gli consentiva di far emergere, attraverso la qualità della stampa, le stesse intense sensazioni provate al momento della ripresa.

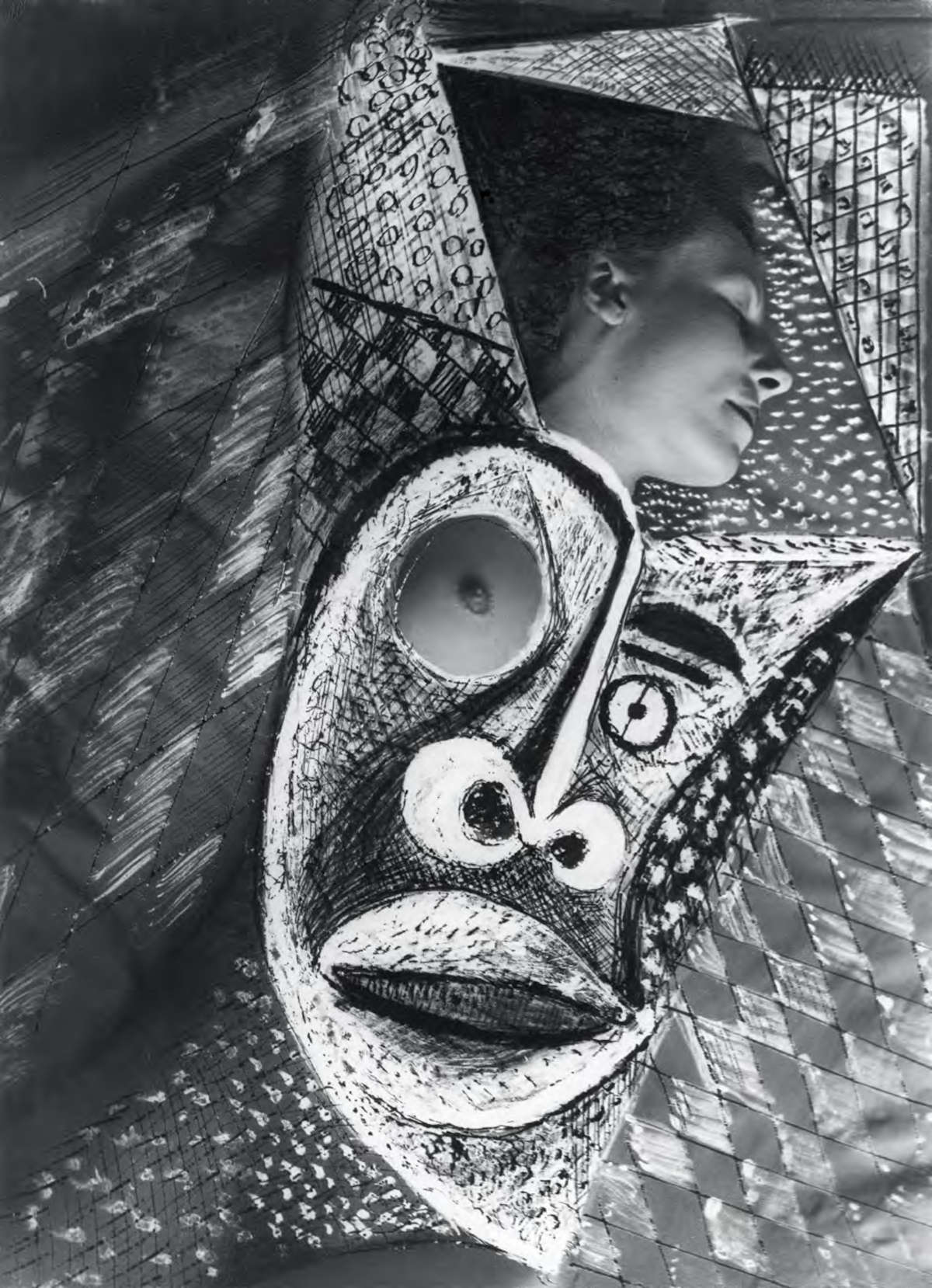

Nel corso della sua carriera, Brassaï sviluppò anche una serie innovativa che chiamò Trasmutazioni. In queste opere, interveniva direttamente sul negativo originale (spesso lastre di vetro) con un pennino, raschiando e rialzando con inchiostro di china. Questo processo di “mutazioni volontarie” trasformava l’immagine iniziale: la fotografia originale svaniva, lasciando il posto a nuove forme che univano il realismo al sogno, acquisendo una nuova esistenza visiva. Questa tecnica testimonia la sua continua ricerca espressiva.

Oltre alla sua maestria fotografica, Brassaï si distinse come un intellettuale poliedrico, un prolifico scrittore e persino un cineasta. La sua passione per la scrittura si manifestò in una vasta produzione testuale, che includeva lunghe prefazioni e saggi significativi. Tra le sue opere letterarie più notevoli si annoverano il romanzo Histoire de Marie (1949), le illuminanti Conversations avec Picasso (1964), un’opera fondamentale che raccoglie trent’anni di scambi e descrizioni degli atelier dell’artista, e Le Paris secret des années 30 (1976), un affresco di una Francia popolare e marginale. Il suo ultimo libro, Les Artistes de ma vie (1982), raccoglie testimonianze e ricordi di tutti gli artisti da lui frequentati.

Brassaï non era indifferente al potere delle parole, come dimostrano i suoi commenti e la sua riflessione sulla trasposizione del linguaggio parlato in scrittura. La sua mente instancabile si estendeva anche al cinema: nel 1956, il suo cortometraggio Tant qu’il y aura des bêtes, girato allo zoo di Vincennes, fu premiato per l’originalità al Festival di Cannes.

Morì il 7 luglio 1984, proprio mentre stava completando un libro sull’amato Marcel Proust, a cui aveva dedicato diversi anni della sua vita, cercando di individuare i legami tra la sua opera letteraria e la fotografia. Fu sepolto nel cimitero di Montparnasse, il cuore di quella Parigi che aveva tanto celebrato e documentato per mezzo secolo. È stato, sottolinea Ribeyrolles, “soprattutto un camminatore che ha fissato lo sguardo sulla sua epoca, dentro una semplice quotidianità che ha voluto sublimare come un saccheggiatore di bellezze di ogni tipo e che è riuscito, in questo modo, a salvare dal tempo e dall’oblio”.

La tua lettura settimanale su tutto il mondo dell'arte

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTERPer inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.