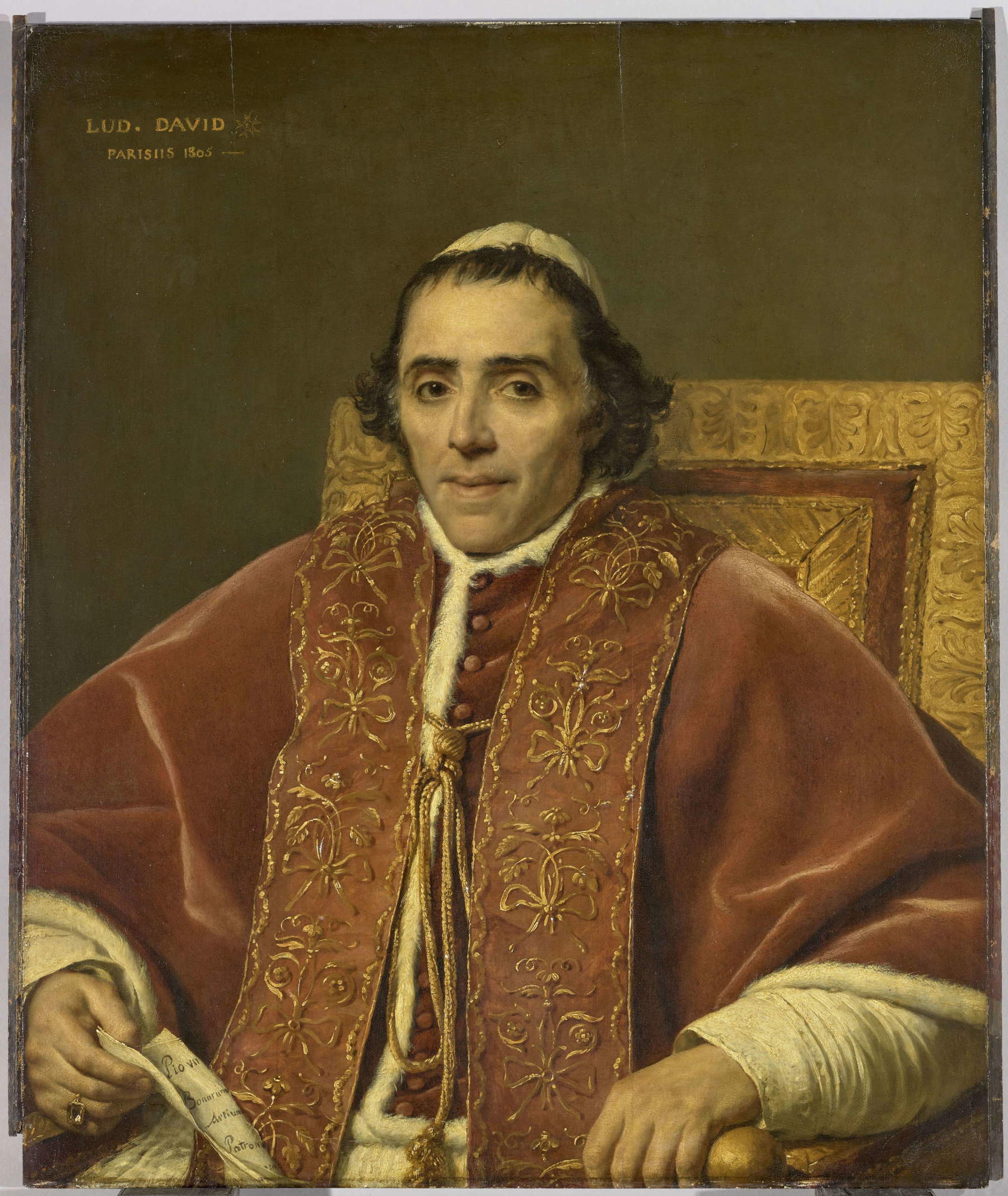

A Paris, le Louvre présente une grande exposition consacrée à Jacques-Louis David (Paris, 1748 - Bruxelles, 1825), grand peintre associé au mouvement néoclassique, le principal de la France napoléonienne. Placée sous le commissariat de Sébastien Allard, conservateur général du patrimoine, directeur du département des peintures du Louvre, et de Côme Fabre, conservateur du patrimoine au département des peintures, avec des installations de Juan-Felipe Alarcon et Philippe Apeloig, l’exposition s’intitule simplement Jacques-Louis David et se tiendra du 15 octobre 2025 au 26 janvier 2026.

David a peint des images célèbres décrivant une époque (l’assassinat de Marat, Bonaparte franchissant les Alpes, le sacre de Napoléon), mais c’est aussi à travers ses tableaux que l’on imagine les temps forts de la Révolution française et de l’Empire napoléonien, et c’est à travers ses portraits que la société de l’époque prend vie. A l’occasion du bicentenaire de sa mort en exil à Bruxelles en 1825, le Louvre souhaite offrir un nouveau regard sur une personnalité et une œuvre d’une richesse et d’une diversité exceptionnelles.

L’exposition vise à mettre en évidence l’inventivité et la puissance expressive de la peinture de Jacques-Louis David, plus chargée d’émotion que ne le laisse supposer l’imposante rigueur de ses tableaux. Parcourant la longue carrière d’un artiste qui a traversé six régimes politiques et participé activement à la Révolution, l’exposition réunit une centaine de prêts exceptionnels, dont l’imposant fragment du Serment du Pallacord (en provenance du château de Versailles) et la version originale du célèbre Marat assassiné (Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles), sommet de son art. Seul le Louvre est en mesure de relever un tel défi car le musée parisien possède la plus grande collection au monde de peintures et de dessins de l’artiste, à commencer par ses très grandes toiles. La dernière grande monographie consacrée à David a été organisée au Louvre et au château de Versailles en 1989 à l’occasion des célébrations du bicentenaire de la Révolution. A la lumière des recherches menées depuis trente ans, l’exposition 2025 propose une nouvelle synthèse qui révèle la richesse inédite d’une carrière qui mêle art et politique.

David n’est pas seulement un artiste témoin de cette période fondatrice de l’histoire de France : il tente d’en être lui-même un acteur. Aucun autre peintre n’a autant dominé son époque en France, tant par son influence artistique, qui s’est étendue à toute l’Europe, que par les hautes fonctions politiques qu’il a occupées en 1793-1794 aux côtés de Robespierre, et pour lesquelles il a payé le prix de l’exil politique après la chute de Napoléon.

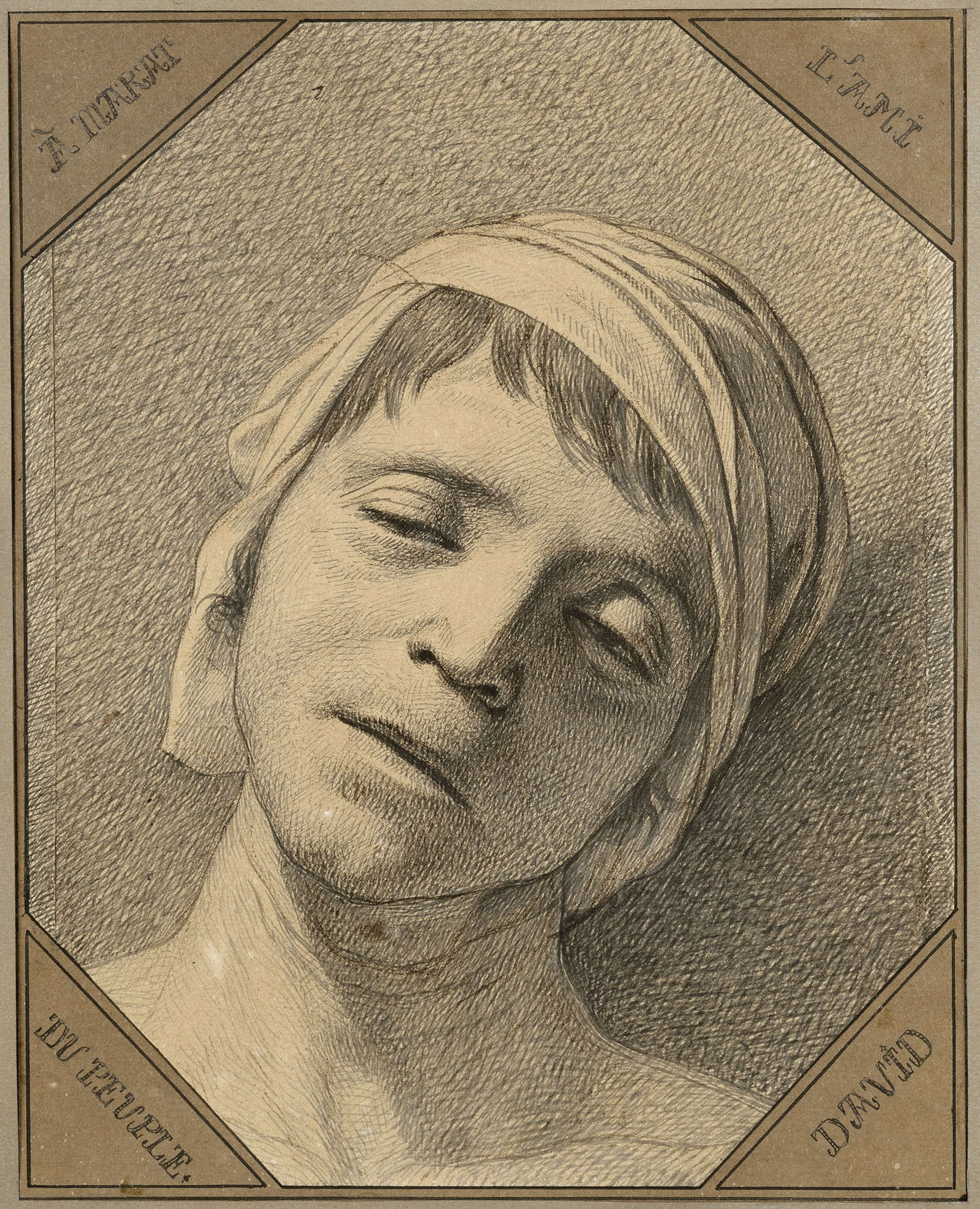

Rétrospective, l’exposition suit un parcours chronologique, précédé d’un prologue évoquant la laborieuse quête du Prix de Rome que David échoua à trois reprises. L’exposition s’articule autour de plusieurs thèmes clés qui permettent de comprendre comment l’art de David nous parle encore aujourd’hui. David, homme complexe et difficile à comprendre, adoré par les uns et détesté par les autres, est empreint des contradictions, mais aussi des espoirs et de l’énergie d’une des périodes les plus fécondes, instables et turbulentes de l’histoire de France, un moment fondateur de notre modernité. Observer l’œuvre de David, c’est poser la question de l’engagement dans une société en pleine mutation. Son engagement politique se développe progressivement sous l’Ancien Régime, dans les milieux libéraux favorables à une monarchie constitutionnelle, pour laquelle il peint la mythique Mort de Socrate (New York, Metropolitan Museum). Plus tard, il se rapproche de Robespierre, est élu député de Paris et vote la condamnation à mort de Louis XVI. Pendant les deux années de Terreur (1793-1794), il occupe plusieurs fonctions importantes : membre du Comité d’instruction publique, président du club des Jacobins, membre du Comité de sûreté générale et même président de la Convention nationale. Il organise les grandes fêtes révolutionnaires, les funérailles nationales et les panthéonisations, et peint les tableaux des martyrs de la Révolution : Le Peletier, Marat et le jeune Coffin.

À la chute de Robespierre, il échappe de peu à la guillotine : il est emprisonné en 1794 et assigné à résidence en 1795. À partir de 1799, fasciné par Bonaparte, dont il peint le célèbre portrait à cheval lors de la traversée des Alpes, il entre à son service. Après la proclamation de l’Empire, il rêve de devenir un nouveau Le Brun, ce que Napoléon ne lui permettra jamais. Premier peintre de l’Empereur, il immortalise la mise en place du pouvoir dans le tableau du Sacre. Avec le retour des Bourbons sur le trône, en tant que régicide, il doit s’exiler, mais le gouvernement tente rapidement de faire revenir à Paris le “père de l’école française”, en vain. David reçoit des hommages de toute l’Europe car ses tableaux inaugurent l’exposition du premier musée d’art contemporain, le Musée des artistes vivants, ouvert à Paris en 1818 au Palais du Luxembourg.

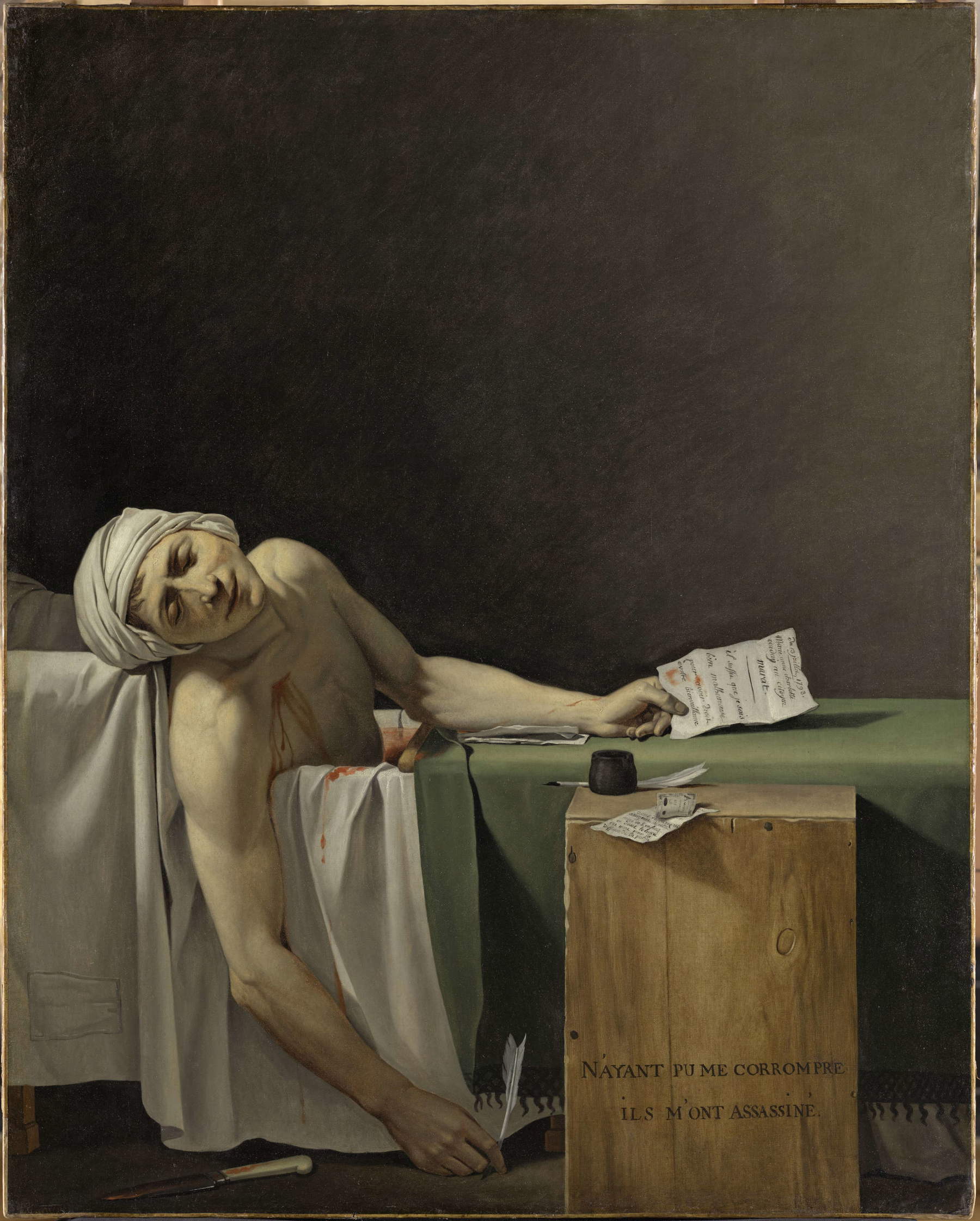

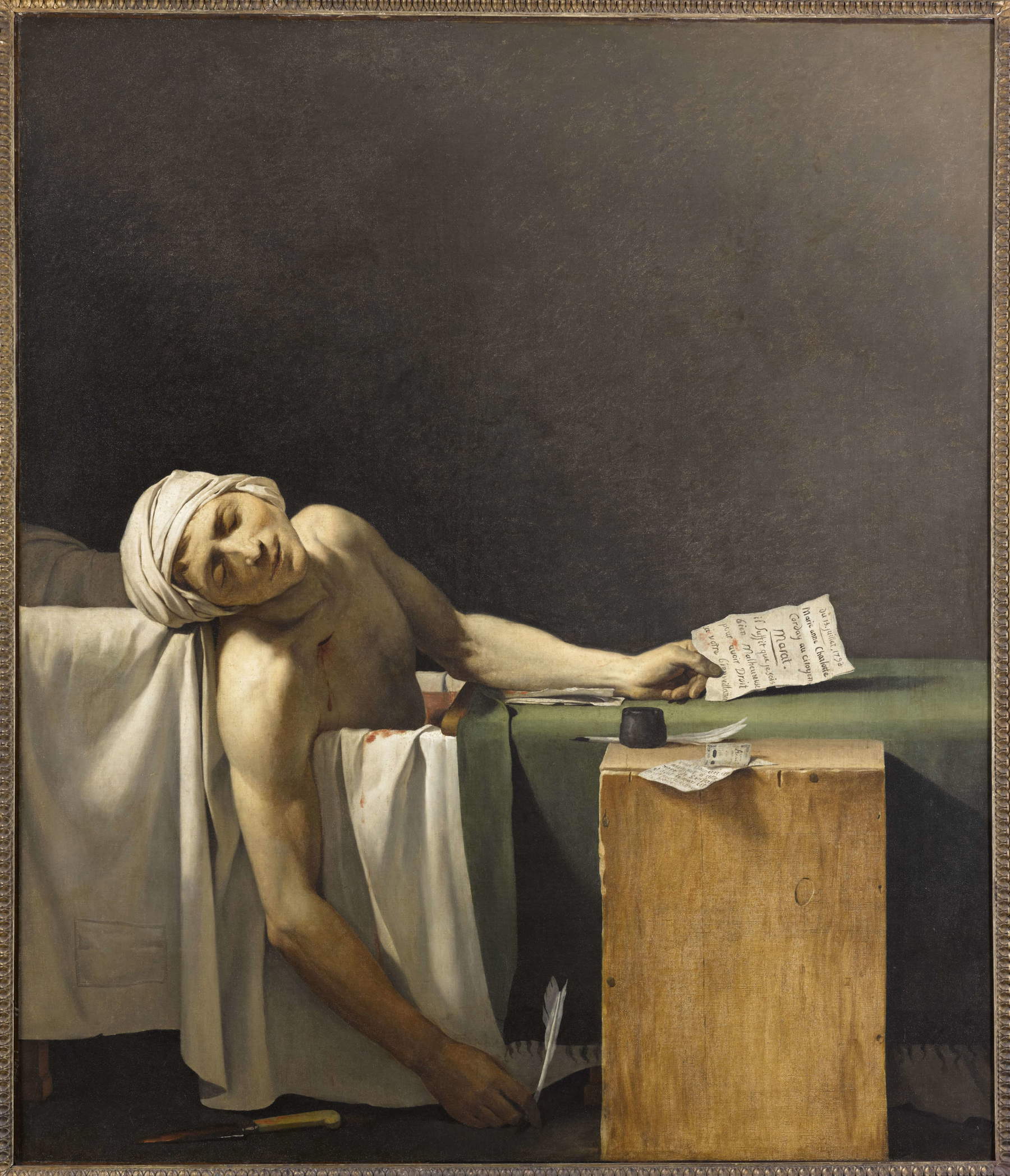

L’expression artistique de David est intimement liée à son engagement politique, qu’il soit profondément sincère pendant la Révolution ou opportuniste sous l’Empire. David offre l’exemple rare d’un cas où l ’on ne peut séparer l’homme et son œuvre sans les dévitaliser l’un et l’autre. Il est guidé par une éthique de l’action, soutenue par l’idée de gloire : “peindre, c’est agir”. Homme de grande culture, au fait de la pensée de l’élite intellectuelle, la peinture est pour lui un instrument de changement politique et moral. Son art est essentiellement public et doit avoir un impact sur la société. David a fait le choix classique de s’adresser à son époque, ce qui lui permet d’en saisir l’esprit. En se référant à l’Antiquité, le peintre incarne les aspirations d’hommes et de femmes qui passent du statut de sujets d’un monarque à celui de citoyens. Travaillant toujours simultanément dans ses deux domaines d’expertise (peinture d’histoire et portraits de ses contemporains), David a constamment avancé dans son temps, s’efforçant de révéler la continuité entre deux espaces et deux temps : son présent historique et l’Antiquité héroïque. C’est pourquoi l’épithète “néoclassique”, souvent associée à son inspiration, est jugée insuffisante par les commissaires de l’exposition, car elle tend à la réduire à un formalisme abstrait. Cependant, au cœur de l’art de David se trouve un véritable projet artistique, mais aussi politique, moral et social. Le premier fait marquant du début de la carrière de David est le Serment des Horaces de 1784 (Louvre). Ce tableau radicalement moderne, qui a impressionné l’Europe entière par son audace et l’austérité de sa composition, est considéré comme “la première année de la peinture moderne”. Il anticipe le Serment de la Pallacorda, toile monumentale destinée à célébrer cet événement fondateur de la Révolution, qui ne sera jamais achevée, le temps de l’histoire étant plus rapide que celui de la peinture. Par la suite, il réalise ce qui est considéré comme l’icône de la Révolution : Marat assassiné, tableau qui réalise la fusion idéale entre peinture d’histoire, peinture religieuse, sujet contemporain et portrait, et sur lequel Baudelaire, une cinquantaine d’années plus tard, écrira l’un de ses plus beaux textes. Ce tableau constitue, avec Bonaparte franchissant les Alpes, de 1800, l ’une des plus puissantes images de communication politique qui, par sa radicalité, s’inscrit durablement dans les mémoires.

Il revient sur le devant de la scène en 1800 avec Le Sabine, œuvre dans laquelle les femmes jouent un rôle central, car ce sont elles qui mettent fin aux guerres fratricides entre Romains et Sabins. Ce tableau de la réconciliation après la Révolution est contemporain de ses plus célèbres portraits féminins, notamment celui de Madame Récamier, resté inachevé en raison d’une querelle avec son modèle, ou celui de Madame de Verninac, sœur d’Eugène Delacroix. Dans ces œuvres, David accorde une grande importance à la mode antique, dont il a été l’un des promoteurs au théâtre. Sa passion pour le théâtre l’a amené à créer ce que l’on pourrait appeler la première “installation immersive” de l’histoire de l’art. En effet, il expose son tableau des Sabines, puis le Couronnement et sa dernière toile, Mars et Vénus, devant un grand miroir, afin que les visiteurs puissent s’immerger dans le tableau. David était aussi un expérimentateur. Dans les dernières années de sa vie, exilé à Bruxelles, il produit des œuvres mythologiques, souvent frondeuses, parfois sarcastiques, parfois dérangeantes, où le réalisme effleure à peine un idéal qui se dissout dans la société prosaïque et provisoirement pacifiée des années 1820.

L’une des constantes de la vie et de l’art de David est sa fervente défense de la liberté, tant politique qu’artistique. Grâce à l’action conjuguée de son immense talent et de sa conscience politique, il a eu l’autorité nécessaire pour imposer une réforme des arts qui va bien au-delà de la “régénération” voulue par les autorités à la fin de l’Ancien Régime et oblige les générations suivantes à se situer par rapport à elle. La manière dont il dirigeait son atelier en est une démonstration éclatante. David a formé trois générations de peintres venus de toute l’Europe, qui domineront la scène artistique jusqu’au milieu du XIXe siècle. Dès le début, il prône la liberté de l’artiste, en réaction au système académique qu’il juge rigide. Le premier atelier, qui réunit quelques-uns de ses plus brillants élèves (Gérard, Girodet, Gros), suit un modèle d’émulation.

David est un artiste qui s’est constamment réinventé, notamment au contact de ses élèves, loin de l’image monolithique que l’on peut avoir de lui. L’exposition présente des œuvres de ses élèves dans différents espaces du parcours, en contraste avec les siennes, notamment celles d’Ingres. Cela permet à David de sortir de son isolement et d’évoquer les logiques d’émulation, d’imitation, d’incompréhension et de rejet entre David et ses contemporains.

L’exposition est accompagnée d’un catalogue dirigé par Sébastien Allard, coédité par Musée du Louvre éditions et Hazan (360 pages, 140 illustrations, 49 €). Comme l’exposition, le catalogue propose une relecture du rôle et de la place de David, en se concentrant sur deux aspects essentiels de son œuvre : son engagement pendant la Révolution et sa confrontation, après la chute de l’Empire et son exil à Bruxelles, avec la nouvelle génération, Ingres en particulier, qu’il a largement contribué à façonner.

L’ouvrage est divisé en deux parties : la première est constituée d’un essai de Sébastien Allard, qui vise à renouveler le regard sur l’artiste en redonnant de la cohérence à une vie parfois fragmentée par les historiens en fonction des différentes phases de la Révolution. La seconde comprend un essai de Côme Fabre sur les liens entre David et le Louvre, un récit biographique rédigé par Aude Gobet, chef du département des études et de la documentation du département des peintures, et une chronologie des “grands moments” de David, de sa mort à nos jours, éditée par Morgane Weinling, historienne de l’art.

|

| Une grande exposition au Louvre sur Jacques-Louis David, le peintre de la Révolution et de Napoléon |

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.