A Parigi, il Louvre ha in programma una grande mostra dedicata a Jacques-Louis David (Parigi, 1748 – Bruxelles, 1825), grande pittore associato al movimento neoclassico, il principale della Francia napoleonica. Curata da Sébastien Allard, Conservatore generale del patrimonio, Direttore del Dipartimento dei dipinti del Louvre e Côme Fabre, Conservatore del patrimonio del Dipartimento dei dipinti, con allestimenti di Juan-Felipe Alarcon e Philippe Apeloig, la rassegna s’intitola semplicemente Jacques-Louis David ed è in programma dal 15 ottobre 2025 al 26 gennaio 2026.

David ha dipinto immagini celeberrime, che descrivono un’epoca (l’assassinio di Marat, Bonaparte che attraversa le Alpi, l’incoronazione di Napoleone), ed è anche attraverso i suoi dipinti che immaginiamo i momenti salienti della Rivoluzione francese e dell’Impero napoleonico, ed è attraverso i suoi ritratti che la società di quel tempo rivive. In occasione del bicentenario della sua morte in esilio a Bruxelles nel 1825, il Louvre vuole offrire una nuova prospettiva su una personalità e un corpus di opere di eccezionale ricchezza e diversità.

La mostra mira a mettere in luce l’inventiva e la potenza espressiva della pittura di Jacques-Louis David, più carica di sensazioni di quanto l’imponente rigore dei suoi dipinti suggerisca. La mostra, che abbraccia la lunga carriera di un artista che ha attraversato sei regimi politici e ha partecipato attivamente alla Rivoluzione, riunisce un centinaio di prestiti eccezionali, tra cui l’imponente frammento del Giuramento della Pallacorda (in arrivo dalla Reggia di Versailles) e la versione originale del celebre Marat assassinato (Musei Reali di Belle Arti del Belgio, Bruxelles), apice della sua arte. Solo il Louvre è in grado di raccogliere una simile sfida perché il museo parigino possiede la più grande collezione al mondo di dipinti e disegni dell’artista, a partire dalle sue tele di grandissimo formato. L’ultima grande monografia dedicata a David è stata organizzata al Louvre e alla Reggia di Versailles nel 1989 in occasione delle celebrazioni del bicentenario della Rivoluzione. Alla luce delle ricerche condotte negli ultimi trent’anni, la mostra del 2025 presenta una nuova sintesi che rivela l’inedita ricchezza di una carriera che fonde arte e politica.

David non fu semplicemente un artista testimone di questo periodo fondante della storia francese: egli stesso cercò di esserne un protagonista. Nessun altro pittore dominò così tanto la sua epoca in Francia, sia per la sua influenza artistica, che si estese in tutta Europa, sia per le alte cariche politiche che ricoprì nel 1793-1794 al fianco di Robespierre, per le quali pagò il prezzo dell’esilio politico in seguito alla caduta di Napoleone.

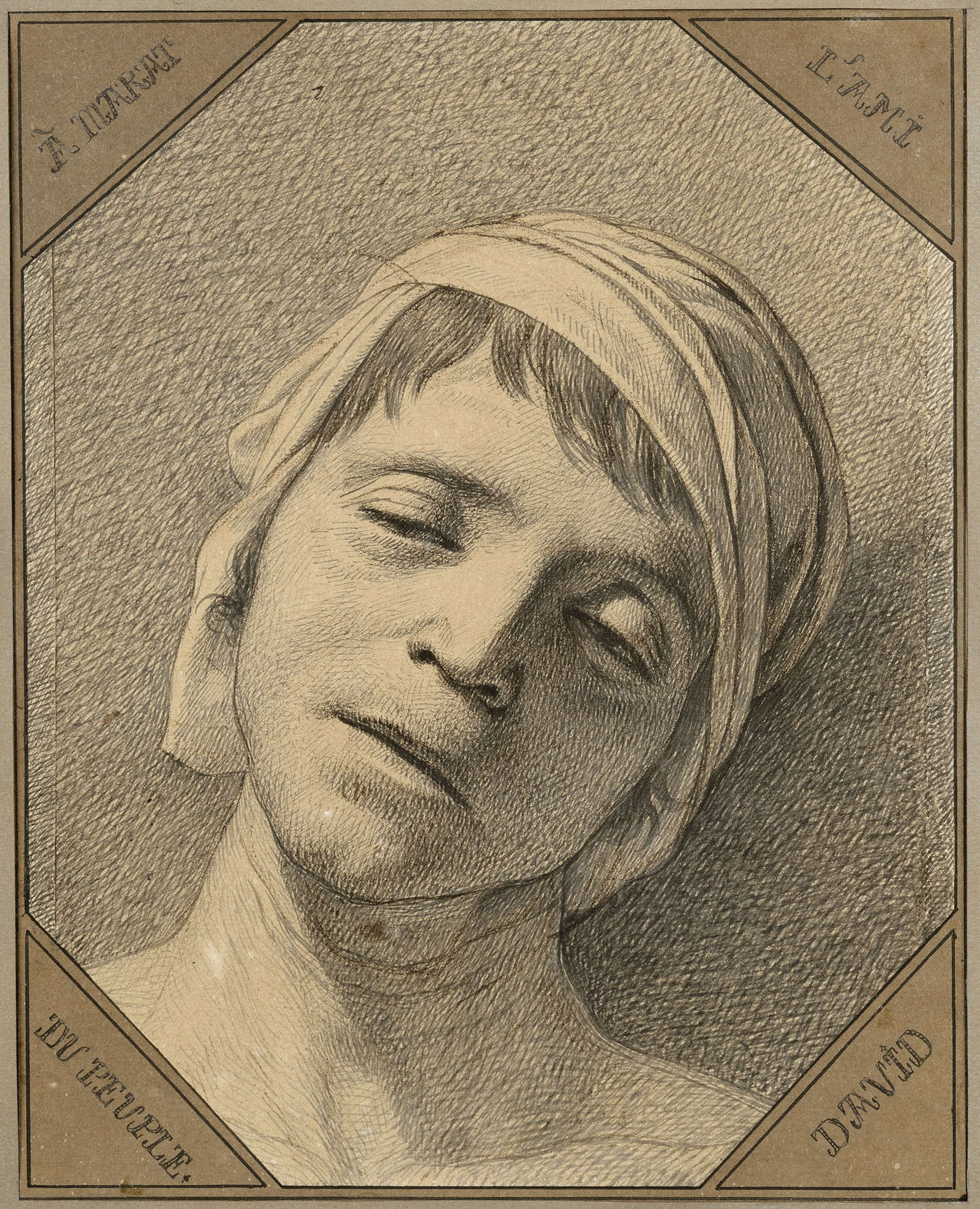

Essendo una retrospettiva, la mostra segue un percorso cronologico, preceduto da un prologo che evoca la laboriosa ricerca del Prix de Rome, che David non riuscì a ottenere per ben tre volte. La mostra si concentra su diversi temi chiave che ci aiutano a comprendere come l’arte di David parli a noi ancora oggi. David, uomo dalla natura complessa e difficile da comprendere, adorato da alcuni e odiato da altri, è intriso delle contraddizioni, ma anche delle speranze e dell’energia di uno dei periodi più fertili, instabili e turbolenti della storia francese, un momento fondante della nostra modernità. Osservare l’opera di David significa porsi la questione dell’impegno in una società in rapida trasformazione. Il suo impegno politico si sviluppò gradualmente sotto l’Ancien Régime, in circoli liberali favorevoli a una monarchia costituzionale, per i quali dipinse la mitica Morte di Socrate (New York, Metropolitan Museum). In seguito, si avvicinò a Robespierre, fu eletto deputato di Parigi e votò per la condanna a morte di Luigi XVI. Durante i due anni del Terrore (1793-1794), ricoprì diverse cariche di rilievo, tra cui: membro del Comitato dell’Istruzione Pubblica, presidente del Club dei Giacobini, membro del Comitato di Sicurezza Generale e persino presidente della Convenzione Nazionale. Organizzò le grandi feste rivoluzionarie, i funerali nazionali e le panteonizzazioni, e dipinse quadri dei martiri della Rivoluzione, ovvero Le Peletier, Marat e il giovane Bara.

Con la caduta di Robespierre, sfuggì per un pelo alla ghigliottina: fu imprigionato nel 1794 e posto agli arresti domiciliari nel 1795. Dal 1799, affascinato da Bonaparte, di cui dipinse il celebre ritratto a cavallo mentre attraversava le Alpi, si mise al suo servizio. Dopo la proclamazione dell’Impero, sognò di diventare un nuovo Le Brun, cosa che Napoleone però non gli avrebbe mai concesso. Primo pittore dell’Imperatore, immortalò la scenografia del potere nel dipinto dell’Incoronazione. Con il ritorno dei Borboni al trono, in quanto regicida, dovette andare in esilio, ma il governo cercò rapidamente di riportare a Parigi il “padre della scuola francese”, sebbene invano. David ricevette omaggi da tutta Europa mentre i suoi dipinti inauguravano la mostra del primo museo d’arte contemporanea, il Musée des artistes vivants, inaugurato a Parigi nel 1818 al Palazzo del Lussemburgo.

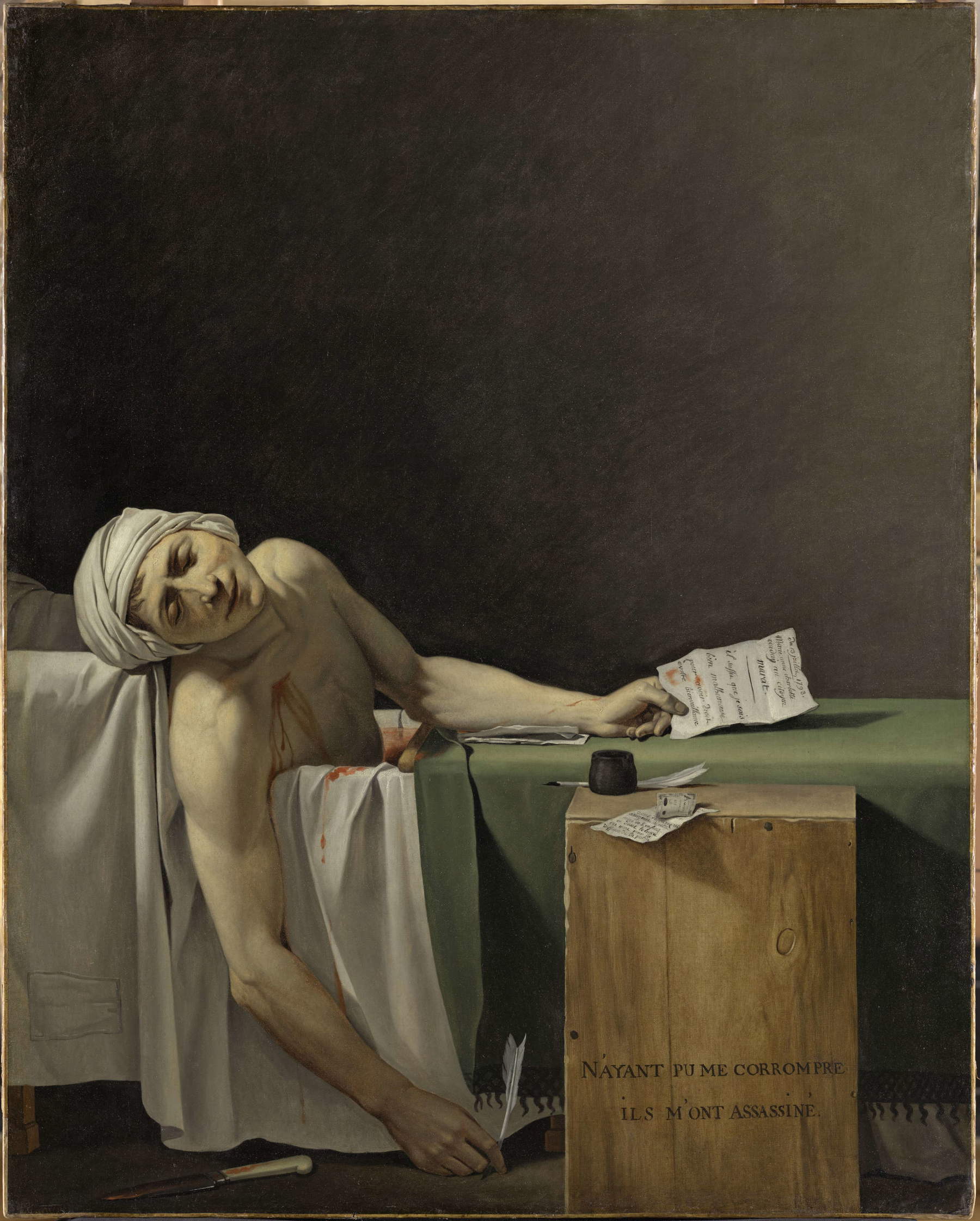

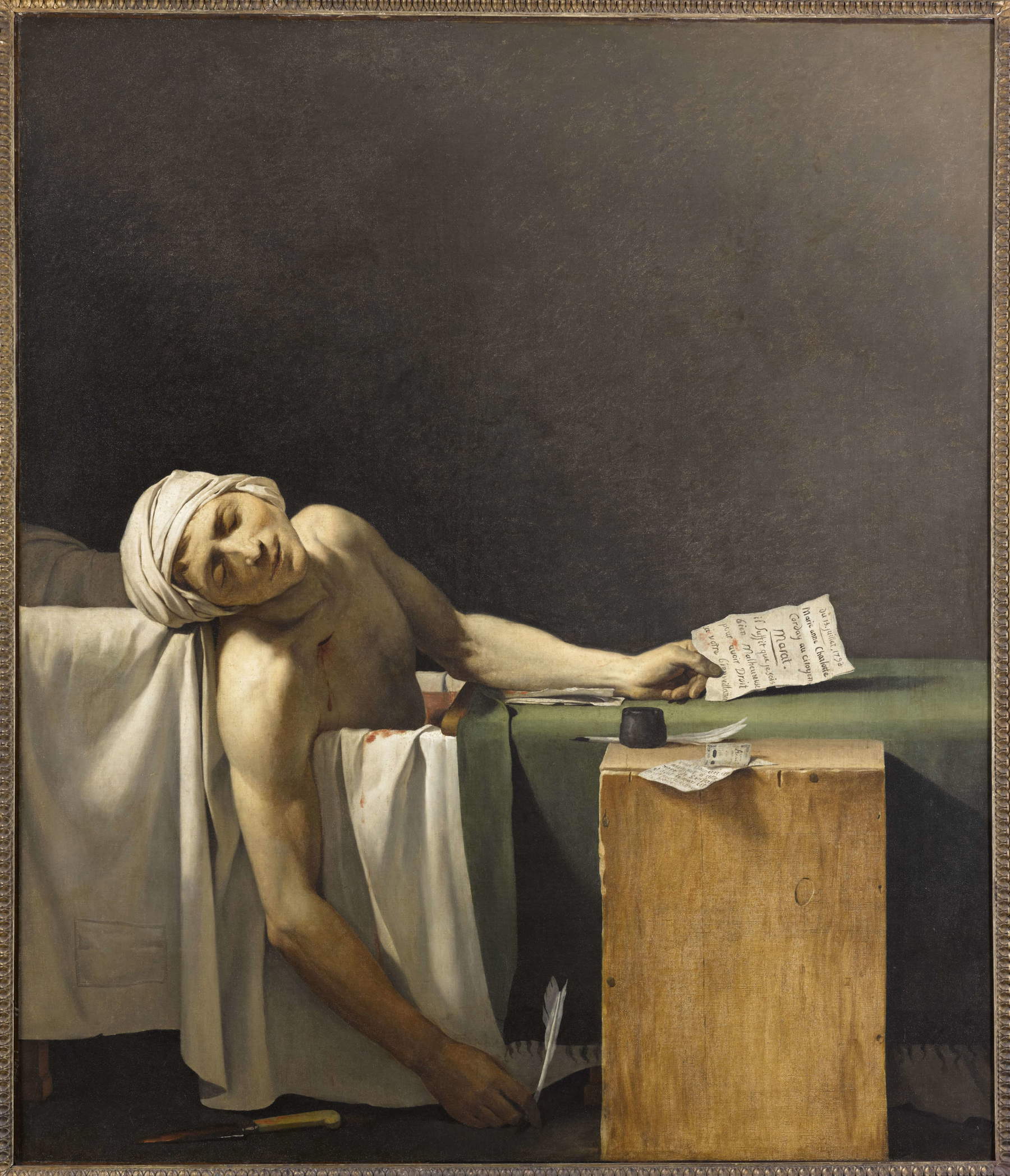

L’espressione artistica di David fu intimamente legata al suo impegno politico, sia esso profondamente sincero durante la Rivoluzione o opportunistico sotto l’Impero. David offre un raro esempio di un caso in cui non si possono separare l’uomo e la sua opera senza devitalizzare entrambi. Era guidato da un’etica dell’azione, sorretta dall’idea di gloria: “dipingere è agire”. Uomo di grande cultura, consapevole del pensiero dell’élite intellettuale, la pittura era per lui uno strumento di cambiamento politico e morale. La sua arte era essenzialmente pubblica e doveva avere un impatto sulla società. David fece la scelta classica di rivolgersi al suo tempo e questo gli avrebbe permesso di catturarne lo spirito. Facendo riferimento all’antichità, il pittore avrebbe incarnato le aspirazioni di uomini e donne che si stavano trasformando dallo status di sudditi di un monarca a quello di cittadini. Lavorando sempre contemporaneamente nei suoi due ambiti di competenza (la pittura storica e il ritratto dei suoi contemporanei), David avanzò costantemente nel suo tempo, sforzandosi di rivelare la continuità tra due spazi e tempi: il suo presente storico e l’antichità eroica. Pertanto, l’epiteto “neoclassico”, spesso associato alla sua ispirazione, è considerato insufficiente dai curatori della mostra, perché tende a ridurla a un formalismo astratto. Tuttavia, al centro dell’arte di David si trova un vero e proprio progetto artistico, ma anche politico, morale e sociale. Il primo punto culminante degli inizi della carriera di David fu il Giuramento degli Orazi del 1784 (Louvre). Questa pittura radicalmente moderna, che colpì l’intera Europa con la sua audacia e l’austerità della sua composizione, è considerata “il primo anno della pittura moderna”. Anticipa il Giuramento della Pallacorda, una tela monumentale destinata a celebrare questo evento fondante della Rivoluzione, che non verrà mai completata, poiché il tempo della storia è più veloce di quello della pittura. Successivamente, realizza quella che è considerata l’icona della Rivoluzione: Marat assassinato, un dipinto che realizza la fusione ideale tra pittura storica, pittura religiosa, soggetto contemporaneo e ritratto, e sul quale Baudelaire, circa cinquant’anni dopo, scriverà uno dei suoi testi più belli. Questo dipinto, insieme a Bonaparte che attraversa le Alpi, del 1800, costituisce una delle immagini più potenti della comunicazione politica, che, per il suo radicalismo, si iscrive definitivamente nella memoria.

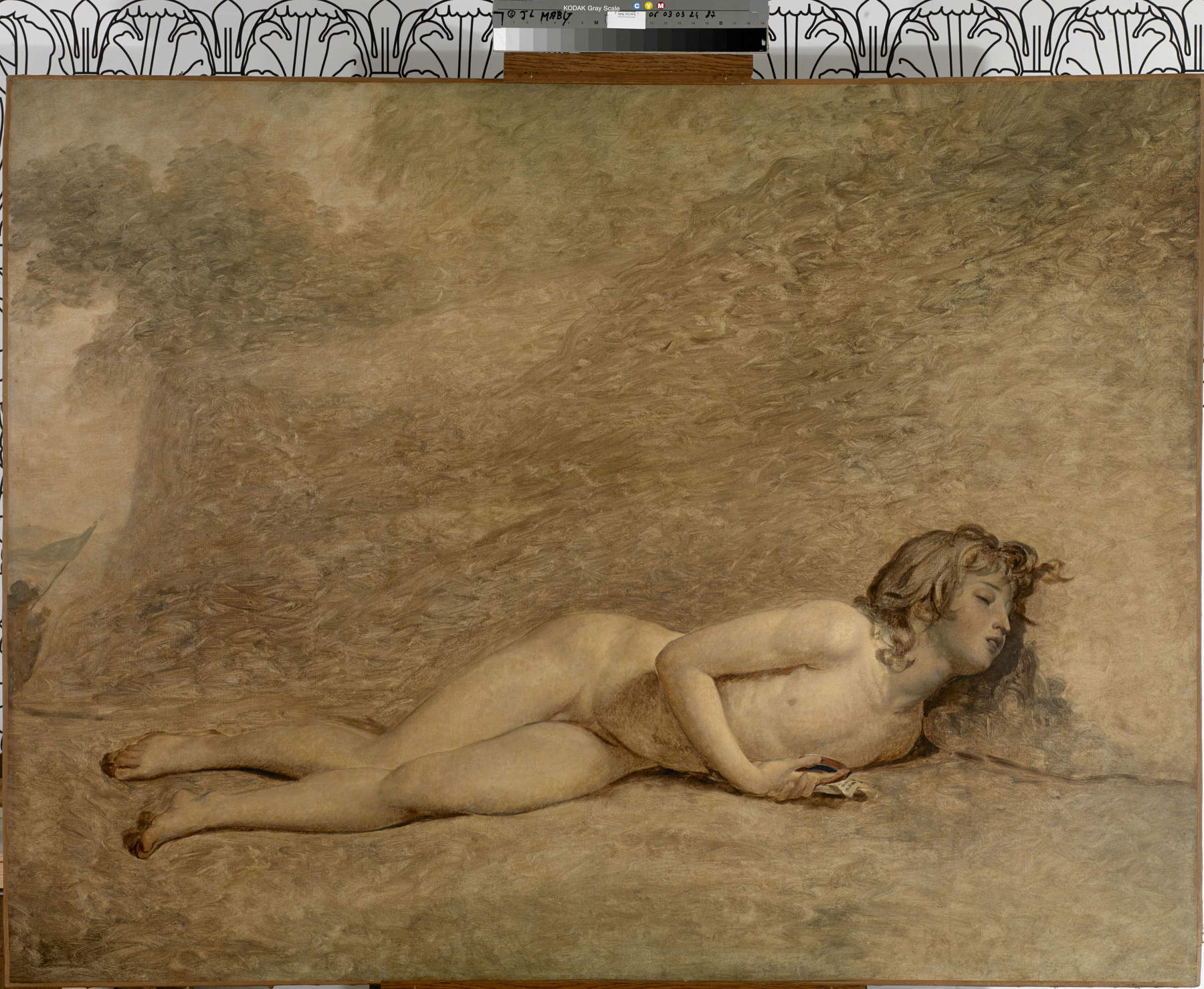

Tornò alla ribalta nel 1800 con Le Sabine, un’opera in cui le donne ebbero un ruolo centrale, poiché furono loro a porre fine alle guerre fratricide tra Romani e Sabini. Questo dipinto di riconciliazione dopo la Rivoluzione è contemporaneo ai suoi ritratti femminili più celebri, in particolare quello di Madame Récamier, rimasto incompiuto a causa di un litigio con la sua modella, o quello di Madame de Verninac, sorella di Eugène Delacroix. In queste opere, David attribuì grande importanza alla moda antica, di cui era stato uno dei promotori a teatro. La sua passione per il teatro lo spinse a realizzare quella che potrebbe essere definita la prima “installazione immersiva” della storia dell’arte. Infatti, espose il suo dipinto delle Sabine, poi quello dell’Incoronazione e la sua ultima tela, Marte e Venere, di fronte a un grande specchio, in modo che i visitatori si immergessero nel dipinto. David fu anche uno sperimentatore. Negli ultimi anni della sua vita, esiliato a Bruxelles, realizzò opere mitologiche, spesso sferzanti, talvolta sarcastiche e talvolta inquietanti, in cui il realismo sfiora appena un ideale che si stava dissolvendo nella società prosaica e temporaneamente pacificata degli anni Venti dell’Ottocento.

Una delle costanti della vita e dell’arte di David è la sua fervente difesa della libertà, sia politica che artistica. Grazie all’azione combinata del suo immenso talento e della sua coscienza politica, ebbe l’autorità necessaria per imporre una riforma delle arti che andò ben oltre la “rigenerazione” voluta dalle autorità alla fine dell’Ancien Régime e costrinse le generazioni successive a collocarsi in relazione ad essa. Il modo in cui diresse la sua bottega ne è una dimostrazione lampante. David formò tre generazioni di pittori provenienti da tutta Europa, che avrebbero dominato la scena artistica fino alla metà del XIX secolo. Fin dall’inizio, sostenne la libertà dell’artista, in reazione al sistema accademico che considerava irrigidito. Il primo atelier, che riunì alcuni dei suoi allievi più brillanti (Gérard, Girodet, Gros), si svolse secondo un modello di emulazione.

David fu un artista che si reinventò costantemente, soprattutto attraverso il contatto con i suoi allievi, lontano dall’immagine monolitica che si potrebbe avere di lui. La mostra presenta opere dei suoi allievi in diversi spazi lungo il percorso, in contrapposizione alle sue, in particolare quelle di Ingres. Questo permette a David di uscire dal suo isolamento ed evocare la logica di emulazione, imitazione, incomprensione e rifiuto tra David e i suoi contemporanei.

La mostra è accompagnata da un catalogo a cura di Sébastien Allard, co-pubblicato da Musée du Louvre éditions e Hazan (360 pagine, 140 illustrazioni, 49 €). Come la mostra, il catalogo offre una reinterpretazione del ruolo e del ruolo di David, concentrandosi su due aspetti essenziali della sua opera: il suo impegno durante la Rivoluzione e il suo confronto, dopo la caduta dell’Impero e l’esilio a Bruxelles, con la nuova generazione, Ingres in particolare, che egli contribuì in larga misura a plasmare.

Il libro è diviso in due parti: la prima è costituita da un saggio di Sébastien Allard, il cui scopo è quello di rinnovare la prospettiva sull’artista restituendo coerenza a una vita a volte frammentata dagli storici a seconda delle diverse fasi della Rivoluzione. La seconda include un saggio di Côme Fabre sui legami tra David e il Louvre, un resoconto biografico scritto da Aude Gobet, responsabile del Dipartimento Studi e Documentazione del Dipartimento di Pittura, e una cronologia dei “grandi momenti di David”, dalla sua morte ai giorni nostri, a cura di Morgane Weinling, storica dell’arte.

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.