Il n’est pas facile d’organiser des expositions collectives thématiques multimédias en valorisant le souffle et les spécificités de plusieurs œuvres sans que le résultat final soit dissonant, et il est encore plus difficile d’orchestrer un raisonnement curatorial sur des sujets d’actualité sans que les œuvres présentées ne soient asservies à des thèses homologantes. C’est sur ce terrain périlleux que se déplace PUSH THE LIMITS. Culture undresses and makes war appear, la deuxième exposition d’un projet intéressant de la Fondazione Merz à Turin. Le format PUSH THE LIMITS a été conçu en 2020 par Beatrice Merz et Claudia Gioia comme un chant choral de dix-sept artistes féminines d’âges, de biographies et d’origines différents, représentées par des œuvres plus ou moins récentes de leur carrière créative. Le titre de l’exposition souligne clairement la capacité de l’art à repousser les limites de la pensée, de la perception et du discours, en introduisant de nouveaux éléments dans le système pour l’ouvrir à l’infini du possible. Cinq ans plus tard, l’approche de la réflexion maintient ce fil conducteur, mais concentre l’investigation sur le rapport entre culture et actualité, en affinité élective avec un texte spécifique de Mario Merz, qui, avec Marisa, plane (jamais de manière forcée) comme divinité tutélaire dans toutes les expositions accueillies par la Fondation. La culture déshabille et fait apparaître la guerre, le sous-titre de cette deuxième édition, dérive en fait d’un passage poético-conceptuel composé par le doyen de l’Arte Povera pendant les sit-in artistiques qu’il a organisés au plus fort de la contestation de 1968 : “[...] c’est notre long dimanche, nous déshabillons la culture pour voir comment elle est faite” (hopefulmonster 2005).

Dans ce cas également, seules des artistes femmes ont été sélectionnées, toujours d’origines et d’âges différents, invitées à construire avec l’entrelacement de leurs puissants soliloques un nouveau contrepoint, cette fois à dix-neuf voix, centré sur un rapport à l’actualité qui, on le comprend dès le premier regard, s’efforce de restituer la conflictualité d’une période historique où le monde entier semble assis sur un baril de poudre prêt à exploser. Afin de refléter l’urgence de chaque instance expressive, les œuvres et la disposition ont été choisies par les artistes en collaboration avec les commissaires avec l’intention d’offrir un aperçu significatif et varié des urgences de notre présent (d’un point de vue féminin, il semblerait obligatoire de le dire, mais nous avons choisi de ne pas le faire parce qu’il serait réducteur par rapport à la portée universelle des œuvres exposées de les faire appartenir à un courant de genre). Certaines sont de production récente, d’autres plus anciennes, d’autres encore ont été retravaillées en fonction du nouveau contexte. Leur ancrage commun dans l’actualité s’inscrit dans le flux de l’héritage de Mario Merz, en consonance avec des œuvres iconiques comme l’igloo de Giap (1968) ou la tente de Kadhafi (1968-1981), ou encore avec son insertion systématique de journaux papier dans les installations. Alors que le maître turinois tendait à déclencher une réflexion conceptuelle sur la possibilité pour l’art d’être un espace de transformation et de dialogue capable de déplacer l’axe de la pensée, les artistes de l’exposition semblent privilégier la recherche de formes de conceptualisation efficaces pour dénuder les nerfs apparents du présent et court-circuiter ses terminaisons. L’art reste toujours au centre, mais l’accent est mis ici sur le défi de formuler des pensées et des mots là où les conflits du présent semblent plutôt pousser à la répétition et à l’immobilisme. Le résultat est un paysage polyphonique de crise, dans lequel les œuvres de Heba Y. Amin (Le Caire, 1980), Maja Bajević (Sarajevo, 1967), Mirna Bamieh (Jérusalem, 1983), Fiona Banner (Merseyside, 1966), Rossella Biscotti (Molfetta, 1978), Monica Bonvicini (Venise, 1965), Latifa Echakhch (El Khnansa, 1974), Yasmine Eid-Sabbagh, Cécile B. Evans (Cleveland, 1983), Dominique Gonzalez-Foerster (Strasbourg, 1965), Mona Hatoum (Beyrouth, 1952), Emily Jacir (Bethléem, 1970), Jasleen Kaur (Pollokshields, Glasgow, 1986), Katerina Kovaleva (Moscou, 1966), Teresa Margolles (Culiacán, Sinaloa, 1963), Helina Metaferia (Washington, 1983), Janis Rafa (Athènes, 1984), Zineb Sedira (Gennevilliers, 1963) et Nora Turato (Zagreb, 1991) s’engagent sur un chemin rendu séduisant par la qualité formelle de chacun, mais semé d’embûches et de sauts dans le vide. Le charisme des œuvres individuelles oblige à procéder par étapes, à s’attarder sur chaque suggestion pour suivre le fil d’un raisonnement chirurgical qui se garde bien de s’autodétruire dans une dystopie cathartique stérile.

Contre la superficialité du langage et la banalisation de la réflexion qui en résulte, l’inscription Speaking my TRUTH !!! (2024/2025) de Nora Turato. La phrase reprend une expression devenue virale sur les médias sociaux, qui, en prônant l’authenticité individuelle, introduit en douce le droit dominateur à une subjectivité souveraine. En utilisant le texte comme matériau pour construire le corps de son œuvre comme une anthologie fragmentaire du langage familier, l’artiste dissèque le vernaculaire de la culture contemporaine en collectant des citations et en les traduisant en incantations captivantes qui mettent en évidence la relation entre le langage et la composante idéologique dont il est imprégné. L’œuvre apparaît ici en dialogue avec la séquence de Fibonacci en néon de Mario Merz, placée en permanence sur la tour latérale de la façade du bâtiment, dont elle partage l’approche de l’espace et la vocation additive, mais dont elle se distingue en même temps par l’absence de toute volonté de tracer le code (dans son cas linguistique et non numérique) jusqu’à la perfection de la formule. Le contexte de référence de l’exposition ne fait aucun doute dans la première œuvre rencontrée à l’intérieur : Hot spot (stand), 2018, de Mona Hatoum, un globe lumineux dans lequel les territoires sont identifiés par des frontières lumineuses. La sculpture, plutôt que de faire référence à des conflits spécifiques en cours, semble être une suggestion de considérer notre planète comme un unicum interdépendant, impossible à sauver par fragments. Il semble significatif à cet égard de noter que, bien que la plupart des artistes s’inspirent des questions brûlantes de leurs lieux d’origine respectifs, nombre d’entre eux s’en sont éloignés en choisissant de vivre ailleurs, et tous abordent l’objet de leur investigation dans une perspective cosmopolite plutôt que particulariste. Sous le signe de Merz, l’exposition procède donc par étapes exemplaires d’une réflexion sur l’identité, conçue comme une rencontre “oblique” avec l’autre (humain, mais aussi animal ou extraterrestre) capable de déconstruire la crise en faisant voler en éclats ses polarisations. Ce concept apparaît de manière flagrante dans la vidéo The fear of leaving the animal forever forgotten under the ground (2021) de Janis Rafa, qui montre d’un point de vue ambigu la vie d’un groupe de chiens errants enfermés dans un lieu claustrophobe et sombre, un abri antinucléaire (pour l’instant) désaffecté construit pendant la Seconde Guerre mondiale. La caméra, tenue alternativement par un être humain invisible et par l’un des chiens, toujours en plan subjectif, alterne les perspectives humaines et animales, générant des perceptions contradictoires dans lesquelles des oppositions telles que bestial et humain, bourreau et victime, chasseur et proie, soumission et pouvoir, cruauté et compassion, se croisent jusqu’à devenir inextricables.

C’est alors que l’installation environnementale Memory table (2025) de Katerina Kovaleva prend le devant de la scène, lugubre banquet sans convives surmonté d’un parachute peint de figures angéliques, fragile Paradis identifié par l’inscription “Lux Aeterna”. À la référence initiale, la prescription russe traditionnelle de laisser au défunt un verre de vodka et une tranche de pain noir (remplacée ici par un fragment de granit préparé pour chaque convive) pour le soutenir pendant le voyage vers l’au-delà, se superpose l’inévitable référence iconographique à une Cène rendue militariste par les jarrets qui remplacent les assiettes, dans les surfaces brillantes desquelles le visiteur, en s’approchant, peut voir son propre visage se refléter. La présence de cette conceptualisation stratifiée de la mémoire des victimes de la guerre par un artiste russe confirme l’intention non homologique de l’exposition, dérogeant ouvertement à une pensée dominante qui pousse à des expressions similaires uniquement si elles proviennent de leurs homologues ukrainiens.

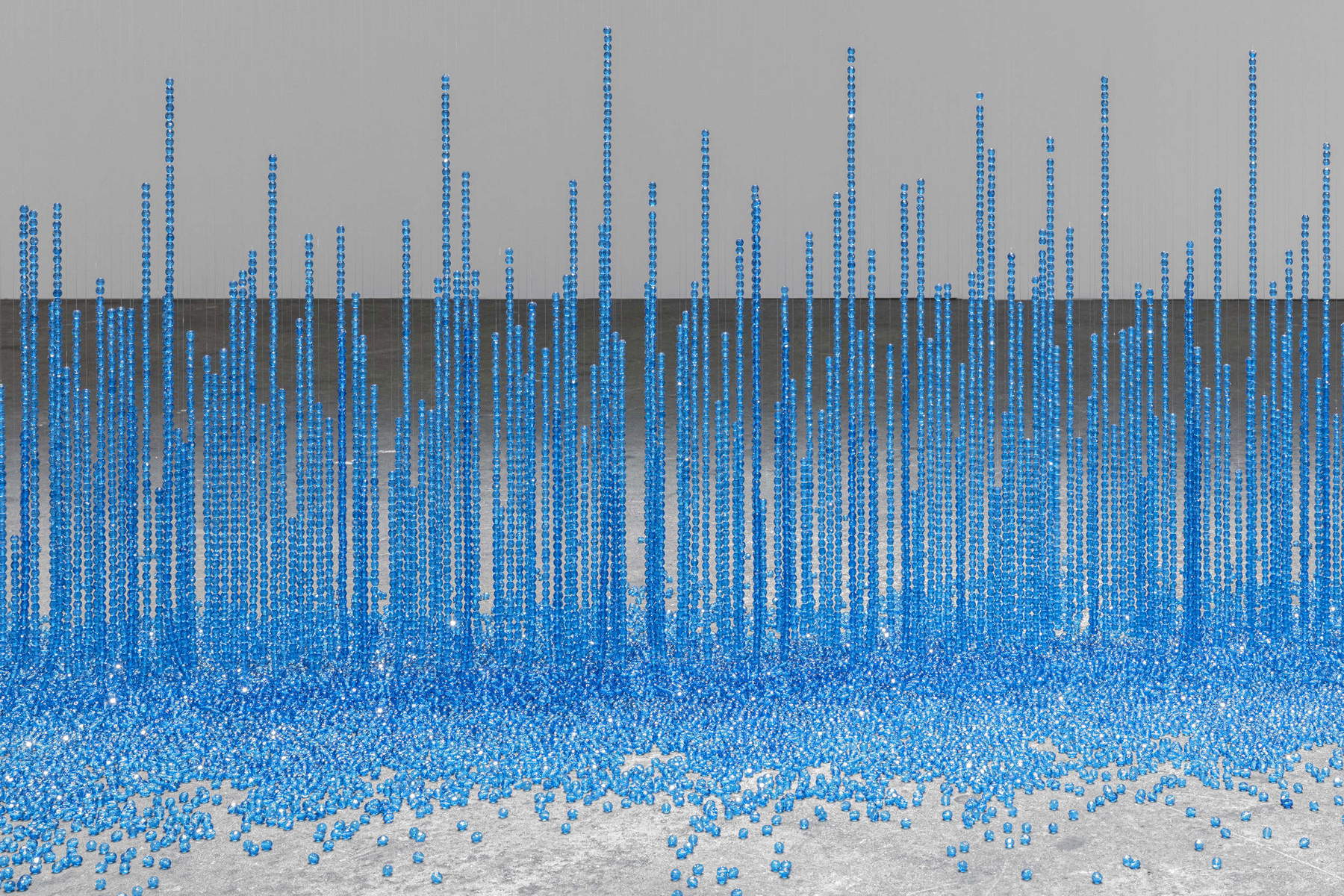

Le voyage se poursuit comme une traversée d’une constellation de jalons, parmi lesquels, pour citer quelques œuvres plus immédiates, nous mettons en évidence : Heads in Object (2015) de Rossella Biscotti, des moulages inversés de deux têtes sculpturales de Mussolini qui sont restées oubliées pendant des années dans les salles de stockage de la station thermale Eur à Rome, présentées comme des ruines ; Sonidos de la muerte (2008) de Teresa Margolles, des enregistrements joués à partir de haut-parleurs encastrés dans le mur réalisés sur les sites de découverte de femmes assassinées à Ciudad Juárez, ville mexicaine au tragique palmarès de meurtres de femmes, ou Untitled (Tears Fall), 2025, de Latifa Echakhch, fragile pluie de perles bleues jaillissant d’en haut comme des larmes, présentée pour la première fois au public lors de la dernière édition d’Art Basel Unlimited. La visite s’achève au sous-sol avec Pranayama Typhoon (2021) de Fiona Banner, également connue sous le nom de “The Vanity Press”, une vidéo environnementale palpitante dans laquelle deux interprètes enfilent des avions de chasse gonflables pour mettre en scène une danse rituelle ambiguë entre le duel et la séduction sur fond de nature vierge. Le titre combine le mot “pranayama”, une ancienne technique de respiration indienne, et le terme “typhon”, qui désigne à la fois un phénomène météorologique destructeur fréquent dans l’océan Pacifique et en Asie du Sud-Est, et un modèle futuriste d’avion militaire. La dépotentialisation de la violence suggérée par l’inoffensivité caoutchouteuse des machines de guerre mises en scène ouvre une exploration poétique, sans parti pris partisan précis, de la vulnérabilité et des rapports de force.

L’exposition se présente donc comme une tentative multiforme et intelligente de donner forme à cette impulsion transformatrice que Mario Merz avait pressentie dans la relation indissociable entre l’art et la vie. Si l’artiste turinois a conçu l’igloo comme l’archétype d’un espace habitable où la pensée et l’action peuvent se fondre, inscrivant dans ses coupoles aussi bien la série de Fibonacci, emblème de la croissance organique et de l’énergie inhérente à la matière, que les slogans contestataires, les œuvres réunies ici semblent traduire cette même urgence dans un discours bigarré capable de traverser les contradictions de notre présent sans les résoudre dans des synthèses apaisantes et sans se complaire dans un défaitisme facile. La logique cyclique qui animait les recherches de Merz, cette spirale qui reliait les formes archaïques de la nature aux processus de la contemporanéité, trouve ici une déclinaison actualisante qui assume la méthode symbolique comme un outil pour montrer les structures porteuses de la culture et imaginer de nouvelles configurations possibles. Il en résulte un écosystème d’esthétiques, parmi les plus autorisées de la scène artistique internationale actuelle, qui revendiquent la mission de l’art de réagir à la prolifération des crises en devenant un agent actif de résistance critique plutôt que d’évasion imaginative.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.