要组织主题性多媒体群展,增强多件作品的气息和特性,同时又不造成不和谐的最终结果,绝非易事;而要就热门话题进行策展推理,同时又不使展出的作品受制于同质化的论题,则更加困难。推动极限》正是在这种险境中前行。文化脱衣与战争亮相》是都灵 Merz 基金会一个有趣项目的第二次展览。PUSH THE LIMITS(挑战极限 )"由比阿特丽斯-梅尔兹(Beatrice Merz)和克劳迪娅-吉奥亚(Claudia Gioia)于 2020 年构思而成,是17 位不同年龄、履历和出身的女艺术家的合唱歌曲,以她们创作生涯中或多或少的近期作品为代表。展览的名称清楚地证明了艺术能够突破思维、感知和话语的限制,将新元素引入系统,使其向无限可能开放。五年后的今天,反思的方法仍然保持了这一主线,但重点放在了文化与时事性之间的关系上,并选择性地与马里奥-梅尔兹(Mario Merz)的特定文本相吻合。第二版的副标题 "文化脱衣,让战争现身“实际上源自这位贫困艺术之父在 1968 年抗议活动高峰期组织艺术静坐时创作的一段诗歌概念:”[......]这是我们漫长的星期天,我们正在脱掉文化的衣服,看看它是如何被制造出来的"(hopefulmonster,2005 年)。

这次也 只选择了 女性艺术家,她们的出身和年龄各不相同,受邀通过交织她们强有力的独白来构建一个新的对位,这次有19 种声音,以 与当前事件的关系 为中心,人们一看就明白,这是为了还原一个历史时期的冲突性,在这个时期,整个世界似乎正坐在一个随时准备爆炸的火药桶上。为了反映每一个表现实例的紧迫性,艺术家与策展人合作选择了作品和布局,目的是对我们当下的紧急情况提供一个重要而多样的概览(从女性的角度来看,这似乎是必须说的,但我们选择不这样做,因为就展出作品的普遍范围而言,将它们归属于一个性别分支是一种还原)。一些作品是近期创作的,另一些则是较早前创作的,还有一些则是在新的背景下重新创作的。马里奥-梅尔兹的作品与他的标志性作品,如贾普的冰屋(1968 年)或卡扎菲的帐篷(1968-1981 年),以及他在装置作品中系统地插入纸质报纸的做法相一致。都灵艺术大师倾向于引发一种概念性反思,即艺术是一种能够改变思想轴心的转换空间和对话的可能性,而展览中的艺术家似乎优先考虑的是寻找有效的概念化形式,以剥离当下暴露的神经并使其终端短路。艺术始终处于中心位置,但这里的重点是挑战如何形成思想和文字,而当下的冲突似乎反而推动着重复和不动。其结果是一个危机的复调景观,其中有Heba Y.Amin(开罗,1980年)的作品。Amin(开罗,1980 年)、Maja Bajević(萨拉热窝,1967 年)、Mirna Bamieh(耶路撒冷,1983 年)、Fiona Banner(默塞塞德郡,1966 年)、Rossella Biscotti(莫尔费塔,1978 年)、Monica Bonvicini(威尼斯,1965 年)、Latifa Echakhch(埃尔赫南萨,1974 年)、Yasmine Eid-Sabbagh、Cécile B.埃文斯(克利夫兰,1983 年)、多米尼克-冈萨雷斯-福尔斯特(斯特拉斯堡,1965 年)、莫娜-哈图姆(贝鲁特,1952 年)、艾米莉-雅基尔(伯利恒,1970 年)、贾斯琳-考尔(格拉斯哥,波洛克希尔兹,1986 年)、卡特琳娜-科瓦列娃(莫斯科,1966 年)、特雷莎-马戈莱斯(锡那罗亚,库利亚卡,1963 年)。n,锡那罗亚,1963 年)、Helina Metaferia(华盛顿,1983 年)、Janis Rafa (雅典,1984 年)、Zineb Sedira(热内维利耶,1963 年)和Nora Turato(萨格勒布,1991 年)的作品都因其形式上的特质而极具诱惑力,尽管其中充满了陷阱和虚无的跳跃。单个作品的魅力迫使人们分阶段进行创作,沉浸在每项建议中,追随外科推理的线索,小心翼翼地避免在无菌的宣泄式乌托邦中自我毁灭。

针对语言的肤浅性以及由此导致的反思的琐碎化 ,诺尔特的题词 "说出我的真相!!!"(2024/2025年(2024/2025) 由诺拉-图拉托创作。这个短语借用了社交媒体上流行的一种表达方式,即通过赞美个人的真实性,走私主观性的霸权。艺术家以这段文字为素材,将其作为口语的片段选集来构建作品主体,通过收集语录并将其翻译成迷人的咒语来剖析当代文化的方言,突出语言与其 所包含的意识形态成分之间的关系 。这件作品与马里奥-梅尔兹(Mario Merz)在大楼外墙侧塔上永久性安装的霓虹灯斐波那契数列(Fibonacci sequence)进行了对话,共享其对空间的处理方法和加法使命,但同时又与之不同,因为他没有任何追溯代码(在他的作品中是语言代码而非数字代码)完美公式的愿望。毫无疑问,莫娜-哈图姆(Mona Hatoum)在展览中展出的第一件作品《热点(展台)》(Hot spot (stand), 2018)就是展览的参照背景。这件雕塑与其说是指正在发生的具体冲突,倒不如说是建议人们将我们的星球视为一个相互关联的整体,不可能靠碎片来拯救。尽管大多数艺术家都从各自原籍地的热点问题中汲取灵感,但他们中的许多人都选择到其他地方生活,从而远离了原籍地,而且他们都从世界性而非特殊性的角度来看待自己的研究对象,这一点似乎很有意义。因此,在梅尔兹的标志中,展览以反思身份认同的典范阶段进行,作为与他人(人类、动物或外星生物)的 “斜向 ”相遇,能够通过打破两极分化来解构危机。这一概念在雅尼斯-拉法(Janis Rafa)的录像作品《让动物永远被遗忘在地下的恐惧》(2021 年)中显得格外明显,该作品从一个暧昧的视角展示了一群被关在幽闭、黑暗的地方的流浪狗的生活,这个地方是二战期间建造的一个(目前)废弃的反核掩体。摄像机由一个隐形人和其中一只狗交替操控,始终处于主观镜头中,交替使用人类和动物的视角,产生矛盾的感知,其中兽性和人性、刽子手和受害者、猎人和猎物、服从和权力、残忍和同情等对立面相互交织,直至变得不可分割。

随后,卡捷琳娜-科瓦廖娃(Katerina Kovaleva)的环境装置作品 "记忆之桌“(2025 年)占据了中心位置,这是一个没有用餐者的乏味宴会,上面有一个绘有天使形象的降落伞,”Lux Aeterna "字样表明这是一个脆弱的天堂。在最初的参照物上,俄罗斯传统的做法是给死者留下一杯伏特加和一片黑面包(在这里被为每位客人准备的花岗岩碎片所取代),以维持其在来世的旅程,在此基础上,不可避免地叠加了对最后晚餐的图示参照,通过取代盘子的小腿使其军事化,在其闪亮的表面上,走近的游客可以看到自己的脸。俄罗斯艺术家对战争受害者记忆的这种多层次概念化的呈现,证实了展览的非悼念意图,公开贬损了只有来自乌克兰同行的类似表达才会受到追捧的主流思想。

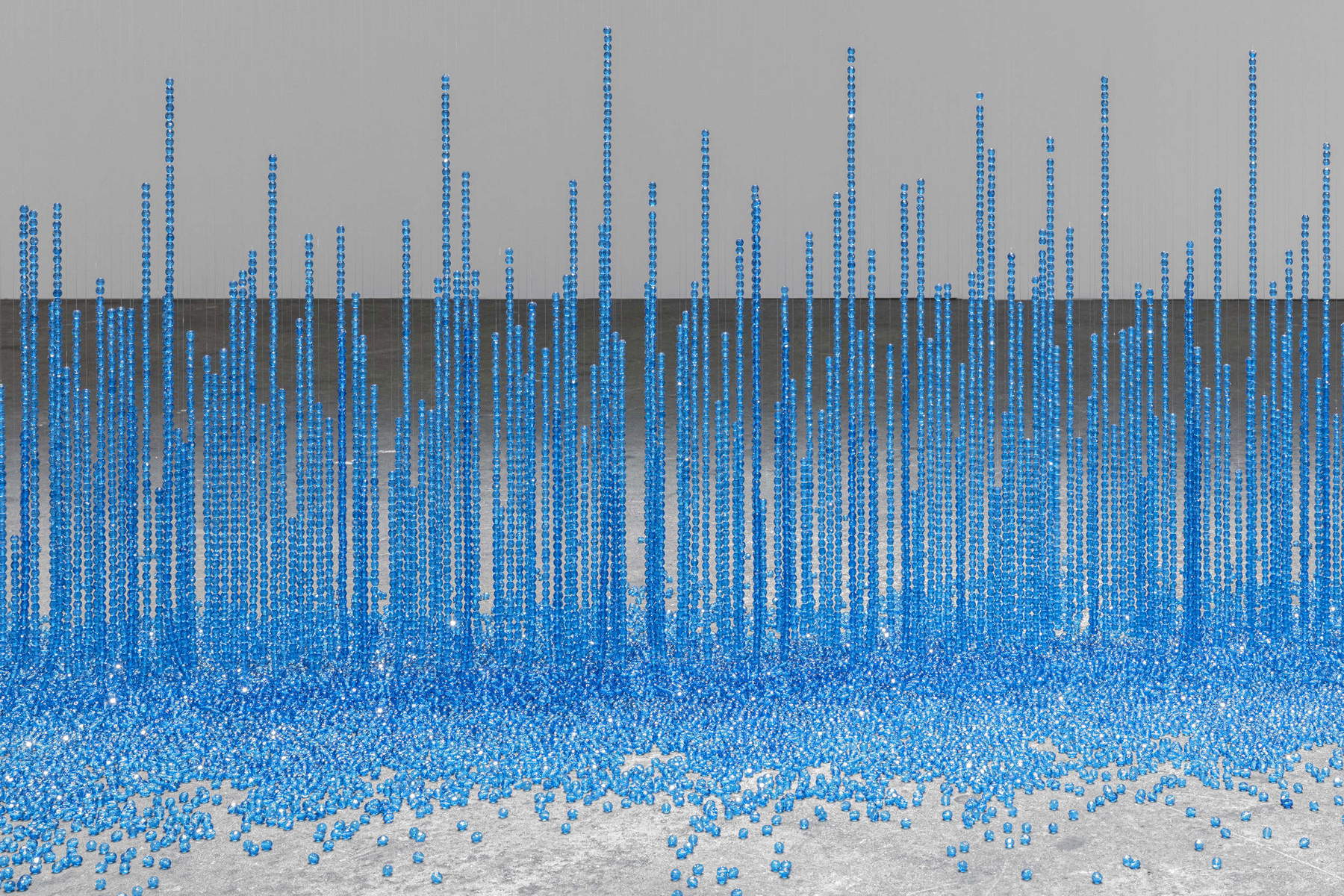

白立方的展览路线将继续穿越一系列具有里程碑意义的作品,我们将重点介绍其中几件较为直接的作品:罗塞拉-比斯科蒂(Rossella Biscotti)的《物体中的头》(Heads in Objects,2015 年),是两个墨索里尼雕塑头像的倒置模型,这些头像多年来一直被遗忘在罗马 Eur spa 的储藏室中,如今以废墟的形式呈现;特雷莎-马尔戈莱斯(Teresa Margolles)的《死亡之音》(Sonidos de la muerte,2008 年),是在墨西哥华雷斯市(Ciudad Juá rez)被谋杀妇女的发现现场,通过嵌入墙壁的扬声器播放的录音。拉蒂法-埃查赫(Latifa Echakhch)的作品 "无题(泪水落下)“(2025 年)是在上一届 ”巴塞尔艺术无限“(Art Basel Unlimited)博览会上首次向公众展示的,由蓝色珠子组成的易碎的泪水雨。菲奥娜-班纳(Fiona Banner)的作品 ”Pranayama Typhoon“(2021 年)(又名 ”The Vanity Press“)是此次参观的收官之作,在这部环境规模的视频作品中,两名表演者穿上充气战斗机,在原始自然的背景下上演了一场介于决斗和求爱之间的暧昧仪式舞蹈。片名结合了 ”pranayama“(一种古老的印度呼吸技巧)和 ”台风"(一种经常出现在太平洋和东南亚地区的破坏性气象现象),以及一种未来主义的军用飞机模型。战争机器的橡胶质感所暗示的对暴力的消解,开启了对脆弱性和权力关系的诗意探索,摆脱了精确的党派偏见。

马里奥-梅尔兹在艺术与生活密不可分的关系中发现了一种变革的驱动力,而此次展览正是这种变革驱动力的一种多层面的智慧尝试。如果说这位土耳其艺术家将 “冰屋 ”看作是思想与行动可以融合的可居住空间的原型,并在其穹顶上刻下了有机生长和物质内在能量的象征--斐波那契系列,以及抗议的口号,那么这里汇集的作品似乎将同样的紧迫感转化为一种多样化的论述 ,能够穿越我们当下的矛盾,而不会以平和的综合方式解决它们,也不会沉湎于肤浅的失败主义。梅尔兹研究中的循环逻辑,将古老的自然形式与当代进程联系在一起的螺旋式上升,在这里找到了一种现实化的衰减,将象征方法作为一种工具,展示文化的承重结构,并想象新的可能配置。其结果是形成了一个美学生态系统,而且是当前国际艺术舞台上最具权威性的生态系统之一,它宣称艺术的使命是通过成为批判性抵抗而非想象性回避的积极媒介来应对危机的扩散。

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。