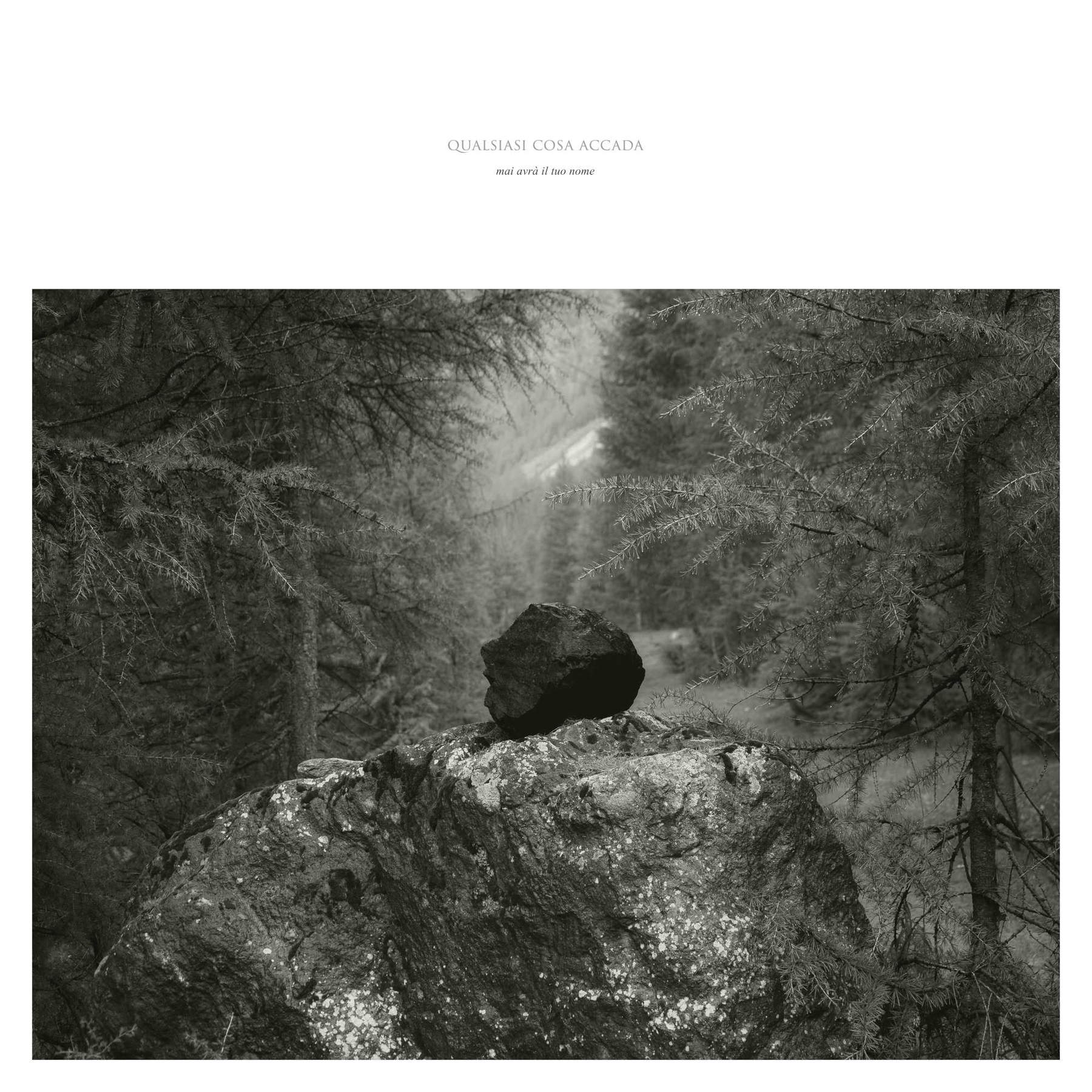

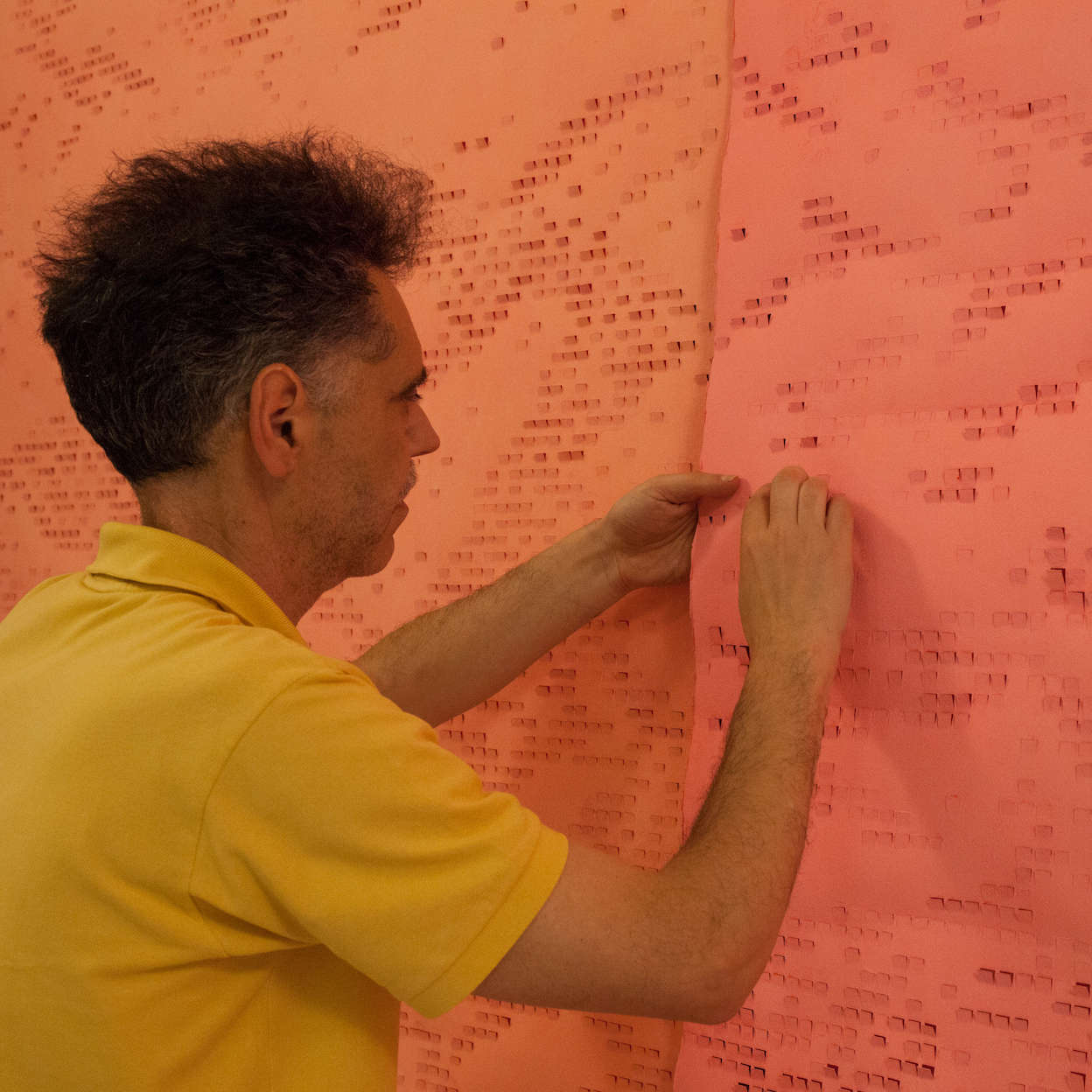

Pierluigi Fresia (Asti, 1962) vit et travaille à Pino Torinese (Turin). Sa recherche artistique, toujours attribuable à la sphère conceptuelle, se développe à travers différents médias - de la peinture à la vidéo, de la photographie à l’utilisation des mots - souvent combinés dans une clé multimédia. Il expose régulièrement en Italie et à l’étranger depuis 1993, avec de nombreuses expositions individuelles dans des espaces importants tels que la Galleria Martano à Turin, la Galleria Milano, Vision QuesT 4rosso à Gênes et le Studio G7 à Bologne. Parmi les plus récentes, citons L’impotenza celeste dei pianeti (Florence, 2025), Di sola andata (Turin, 2023), ANTOLOGICA (Innsbruck, 2021), La velocità della luce (Brescia, 2021). Ses œuvres ont été présentées lors de grandes foires internationales d’art contemporain, notamment ARCO Madrid, Artissima Turin, Artefiera Bologna, Arteverona, MIA et Miart Milan, Photo Basel et Fotografia Europea (2010, 2015). Il a également participé à la Biennale de sculpture de Gubbio (2006) et à la Biennale de photographie de Daegu en Corée du Sud. Ses œuvres font partie d’importantes collections publiques et privées, dont le GAM à Turin, le MART à Rovereto et le MET à New York. Il a participé à de nombreuses expositions collectives dans des espaces institutionnels et des galeries, notamment Il tempo della comunanza (Saluzzo, 2024), The Family of the Man (Aosta, 2021) et Under The Lucky Star (Gênes, 2012). Dans cette conversation avec Gabriele Landi, Pierluigi Fresia nous parle des idées qui sous-tendent son art.

GL. Commençons par le commencement, un commencement inconscient qui, pour beaucoup, coïncide avec l’enfance.

PF. Souvent, d’une manière ou d’une autre, on revient toujours à ce moment-là. Bien sûr, quand on est un peu plus qu’un enfant, on ne sait pas ce qu’est l’art, on a juste envie de faire. Moi, à cet âge, j’avais toujours un crayon ou un pinceau à la main et je devais faire quelque chose : peindre, dessiner. C’était une envie de m’exprimer, et cette voie me semblait la plus naturelle, la plus viable. En fait, à certains égards, il dépassait même celui de la parole. Non pas que je sois aphasique, mais le dessin et la peinture me permettaient de mieux exprimer et résoudre mes problèmes. Bien qu’appeler cela de la peinture me semble être un grand mot, c’était quand même le mode d’expression qui me convenait le mieux. Quant à savoir si j’ai pu m’exprimer totalement par ce moyen, c’est une autre affaire. Mais on commence par là, et on se rend compte petit à petit que c’est quelque chose de concret. On n’est pas différent des autres, c’est une chose réelle, comme pour ceux qui ont l’oreille musicale ou la facilité, je ne sais pas, de danser ou de faire du sport. Bien sûr, j’ai grandi dans une petite ville, alors tout n’a pas été facile. Je ne veux pas romancer cette partie de ma vie : ma famille était normale, mes parents n’avaient pas fait d’études, mais ils m’ont toujours laissé faire et ne m’ont jamais mis des bâtons dans les roues. Aujourd’hui encore, je leur en suis très reconnaissante.

D’une certaine manière, cette urgence a-t-elle aussi guidé vos choix scolaires ?

Pas du tout. En fait, c’est le seul aspect un peu problématique. J’habitais dans la province d’Asti et il n’y avait pas de Liceo Artistico. Malgré le fait que les professeurs insistaient auprès de mes parents : “Ce garçon doit faire le Liceo Artistico”, il était impensable et impossible pour moi d’aller à Turin tous les jours à treize ans et demi. J’ai donc fait un autre choix, mais j’ai continué tout seul, sans abandonner. J’ai toujours étudié et fait ce que je voulais. Après le lycée, je me suis inscrite à la faculté des arts, mais je n’ai jamais terminé les cours. Enfant, j’ai appris à peindre avec un peintre du village, un de ceux qui faisaient des concours. J’en ai également fait dans mon enfance ; à l’heure où je vous parle, j’ai ici, à côté de moi dans l’atelier, une armoire à médailles remplie de médailles gagnées au cours de ces années. Ce sont des choses qui vous encouragent, oui, et c’était une façon de voir des peintures, des sculptures, bref, des œuvres réalisées par des artistes pleins de passion même s’ils étaient amateurs, ce qui n’allait pas de soi dans une petite ville du Monferrato au début des années 1970. Je les voyais donc dans ces expositions d’amateurs qui s’ouvraient lors des fêtes de village, avec la joute et tout le reste ; le reste de l’année, il y avait les fresques de l’église paroissiale. Dans ma maison, il n’y avait pas d’œuvres d’art, à part quelques gravures achetées pour décorer. Puis j’ai commencé à regarder les livres de mon frère, qui faisait de l’éducation artistique au lycée, et j’ai donc commencé à m’informer, à lire, puis à prendre quelque chose à la bibliothèque, que le village offrait heureusement, des monographies illustrées, des livres sur l’histoire de l’art. Bref, c’est tout.

Avez-vous eu un premier amour artistique ? Y a-t-il quelque chose qui a particulièrement enflammé votre imagination ou votre intérêt, quelque chose dont vous vous souvenez en particulier ?

Eh bien, je ne peux pas vous dire exactement. Nous remontons tellement loin dans le temps qu’il est difficile de déterminer un point de départ précis. Pour moi, c’était plutôt un besoin physique d’utiliser mes mains pour faire quelque chose. Au début, je dessinais surtout le paysage que je voyais, le chien, le chat, les choses que j’avais devant moi. Ce qui me gênait le plus et que j’évitais par-dessus tout, c’était la copie. J’avais des amis qui copiaient des dessins d’autres personnes ou de livres ; cela m’énervait. Non pas parce que je pensais être bon, ou peut-être que dans ma naïveté je l’étais, après tout, les enfants sont prétentieux, mais ils doivent l’être, parce qu’ils doivent exiger le maximum d’eux-mêmes, pour entrer et faire leurs premiers pas dans le monde extérieur. Cependant, en y réfléchissant maintenant, je me souviens de quelque chose.... Je me souviens que parmi les clientes de ma mère, qui était couturière, se trouvait une dame polonaise, réfugiée (la guerre froide était une réalité concrète), qui avait étudié l’art à Varsovie dans sa jeunesse. Lorsqu’elle venait chercher ses vêtements chez ma mère, elle me voyait là, dans le coin, en train de dessiner et je me souviens qu’elle disait : “Ah, cette enfant a une main ! À l’époque, ma mère connaissait une peintre amateur, dont je suis très proche et qui est toujours en vie et s’appelle Mona Lisa, un nom qui garantit ! Elle faisait des paysages, qui, je dois le dire, étaient aussi très beaux, elle s’inspirait des impressionnistes et avait un excellent goût dans le choix des couleurs. Ses peintures étaient d’excellents paysages, quelques natures mortes ; ma mère m’a donc envoyée chez elle pour que j’apprenne. J’avais huit, peut-être neuf ans. C’est elle, Mona Lisa, qui m’a appris à utiliser les couleurs à l’huile, que je ne connaissais pas. Mes parents m’ont acheté des couleurs à l’huile, une palette et un petit chevalet. J’allais presque tous les après-midi chez elle pour peindre, je marchais 5-6 km car j’habitais sur une colline. De temps en temps, elle prenait mon pinceau et corrigeait ce que je faisais, ce qui, je l’avoue, me dérangeait beaucoup. Il me disait : ”Non, mais fais-le comme ça". J’étais timide et abasourdi, je me souviens encore de la lumière dans la pièce au moment précis où elle m’a dit cette phrase : ce sont des empreintes dans l’âme qui restent là à tracer un chemin. Je suis restée en bons termes avec cette dame et je l’aime, elle m’a révélé les secrets de la couleur à l’huile, comment les mélanger, les diluer, les étaler et puis le parfum de l’essence de térébenthine, de merveilleux souvenirs. Ce parfum est toujours là, magnifique, il vous met dans l’ambiance, vous vous sentez tout de suite peintre. Eh, c’était le début, qui, comme vous le réalisez maintenant, était celui d’un peintre.

Vous avez déjà fait allusion à vos allers-retours entre la peinture et le dessin...

Je crois que le dessin est l’un des modes d’expression les plus anciens et les plus mystérieux de l’être humain. C’est la capacité de laisser une trace, qui devient ensuite une écriture, un message ou une figure, peu importe. Déjà le tracé du doigt dans le sable pour l’homme préhistorique était le début d’un changement, d’un grand changement. C’est un geste de prise de conscience, une prise de conscience de sa propre existence : c’est vous, en tant qu’individu, qui tracez ce signe, c’est vous qui le créez et vous le créez comme vous voulez qu’il soit, en rendant visible quelque chose qui n’était pas là avant et qui, grâce à ce geste, se manifeste et se manifeste vous-même.

Le dessin est également présent dans votre travail actuel, n’est-ce pas ?

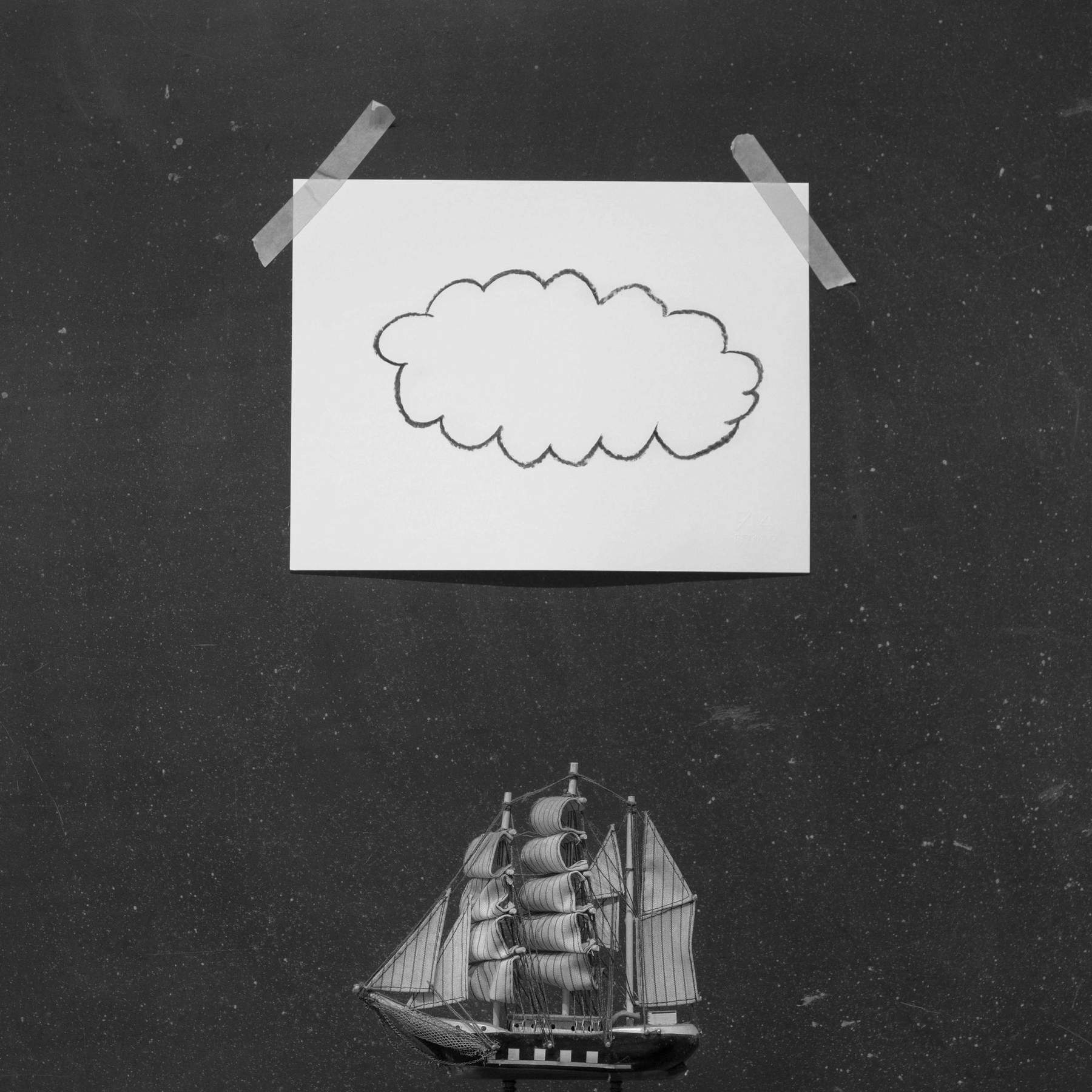

Oui, tout à fait. Même dans mon travail actuel, où j’utilise principalement la photographie, la composition commence toujours par une idée de dessin. C’est lui qui définit la disposition spatiale nécessaire pour obtenir l’image que j’ai en tête. Avant même de photographier, je dois visualiser mentalement ce que je veux, en tenant compte des éléments qui m’entourent. Je ne me considère pas comme un photographe au sens strict du terme. Je ne suis pas quelqu’un qui fait de la photographie de rue, à la manière de Cartier-Bresson, par exemple, à la recherche du moment décisif - en supposant que tout ne soit pas planifié à l’avance, mais faisons comme si c’était le cas. Je ne suis pas du genre à capturer l’instant parfait et inattendu, l’épiphanie inespérée. Ce type d’approche implique une immersion totale dans le flux de la vie, une interaction directe avec la société et ce qu’elle offre, en y trouvant le sujet et le matériau avec lesquels travailler. Non, ce n’est pas mon style. C’est aussi parce qu’il y a souvent des personnes impliquées et que je ne les photographie pas. Parfois, je les dessine ou je les peins, mais c’est différent. Donc, un maximum de respect pour ce genre de travail, vraiment, il y a de belles choses que j’admire beaucoup. Mais c’est autre chose.

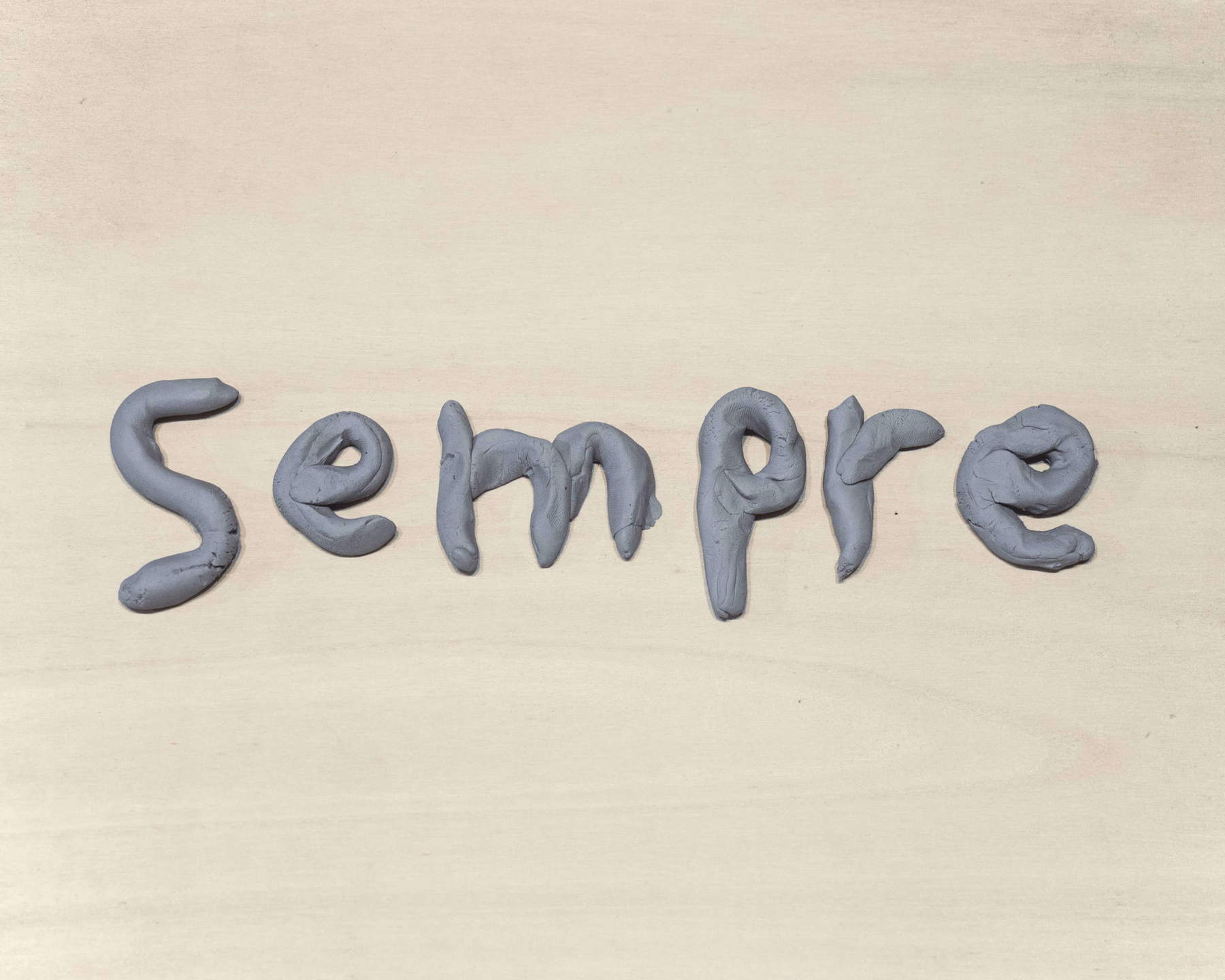

Tout à l’heure, vous avez fait allusion au fait que vous avez fréquenté la Faculté des Arts. Souvent, ou plutôt, je dirais toujours, l’écriture apparaît dans votre travail. Comment créez-vous un court-circuit avec l’image en dessous ou à côté du texte ?

Disons que c’est une idée poétique, mais aussi le résultat d’un long processus. En effet, lorsque je commence un travail, il n’y a pas de lien prédéfini entre le texte et l’image. C’est un travail beaucoup plus long et complexe qu’on ne l’imagine. Par exemple, tout à l’heure, alors que j’attendais votre appel, je travaillais sur une image et j’y associais des textes que j’avais déjà préparés, mais qui n’étaient pas spécifiquement conçus pour cette image. Il s’agit parfois de textes écrits il y a deux ans, parfois il y a quinze jours, parfois la veille. Ensuite, je commence à relier les images et les textes, un nouveau travail de composition commence, où le texte, tout en conservant son sens, doit aussi trouver sa correspondance spatiale avec l’image, au-delà du contenu. Ensuite, je commence un travail d’analyse du texte par rapport à l’image. Je me suis souvent rendu compte qu’il est facile, à un niveau inconscient, de faire correspondre un texte à une image particulière, puis de se rendre compte qu’il s’agit purement et simplement d’une légende ; on recommence alors. Il y a des liens, que j’essaie d’éviter, sinon tout s’écroule. Le texte n’est pas une explication, il n’est pas la narration de quelque chose que l’on ne pourrait pas comprendre sans l’apport de l’image et vice versa. Il s’agit plutôt de deux formes de langage qui, dans l’œuvre, doivent coexister, coopérer, tout en restant absolument dans leur propre sillon sémantique et ontologique. J’essaie de générer une désorientation qui stimule une connexion entièrement mentale et nouvelle chez l’observateur, l’amenant à trouver lui-même un sens à travers un chemin herméneutique qui m’est inconnu. Par conséquent, si les deux entités - le mot et l’image - n’ont pas de liens conceptuels immédiats et vérifiables, l’observateur se trouve poussé par cet empêchement cognitif à essayer et à réessayer afin d’établir un lien qui a sa propre logique, au moins apparente. Aujourd’hui, par exemple, j’ai devant moi une image de deux arbres avec une phrase que j’y ai attachée ; ce n’est pas nécessairement la version finale, qui sait. Une fois terminée, sa véritable complétude se produira lorsque, chez la personne qui la verra pour la première fois, elle déclenchera, pour les raisons que j’ai mentionnées plus haut, un début d’histoire, un récit dont je suis totalement exclu et ignorant. Cette idée que mon travail agit comme un déclencheur d’histoires qui naissent, que je ne connais pas, le résultat de deux choses mises là par hasard ou au moins pour des raisons qui me sont propres, je l’aime et elle me fait me sentir comme un collaborateur de celui qui regarde. Le spectateur n’est pas un simple observateur passif qui absorbe tout ce qui lui est présenté. Voilà donc, en substance, l’objectif fondamental et, à mon avis, le sens principal de ce que devrait être l’art : un outil, une invitation à la réflexion, au raisonnement. Tant qu’il y a quelque chose qui nous fait penser, nous pouvons nous considérer comme sûrs, libres ; quand nous cessons de penser, nous entrons vraiment dans un tunnel sans issue. Tout, ces dernières années, des médias à la politique, semble s’être engagé à nous pousser vers cet abîme.

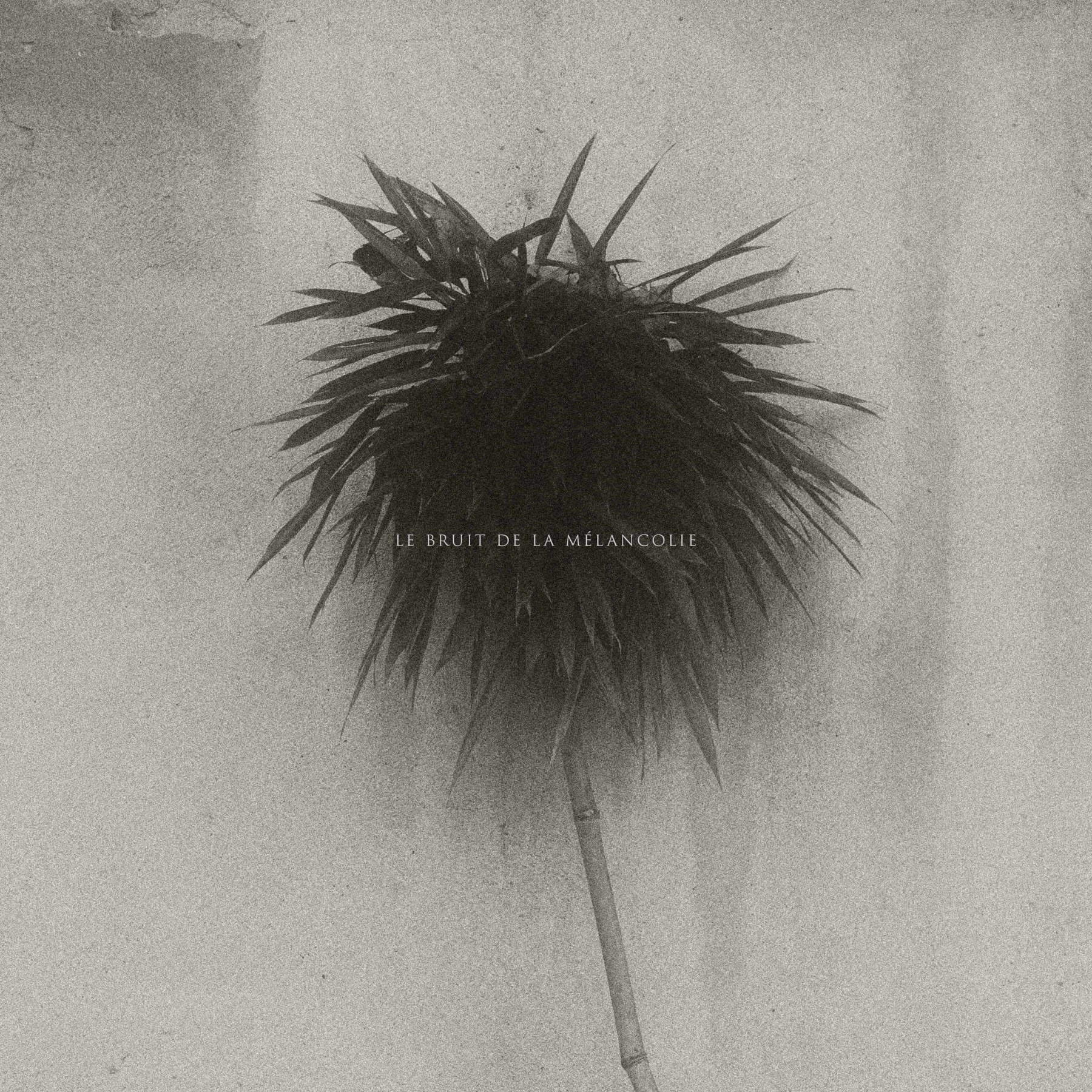

Il y a dans ce que vous dites quelque chose qui me rappelle la fameuse phrase de Lautréamont, très appréciée des surréalistes : “Aussi beau que la rencontre fortuite d’une machine à coudre et d’un parapluie sur une table d’opération”.

Tout à fait. Je pense au surréalisme non pas tant du point de vue de l’image, mais plutôt du point de vue du mécanisme. Dans mon cas, ce mécanisme ne doit pas être dénué de sens, purement surréaliste et donc rester fermé sur lui-même. Ce qui m’intéresse, c’est que le spectateur trouve son propre espace dans le court-circuit qui se crée entre l’image et le texte, qu’il fasse venir ce court-circuit à lui, qu’il en fasse quelque chose de réel ou, sinon de réel, du moins de concevable, qui déclenche l’imagination. C’est ainsi que se crée une sorte de “rapport de force” entre l’image et le texte, c’est-à-dire un rapport de force qu’il ne faut pas comprendre comme un bras de fer, mais un rapport en tout cas qui est en quelque sorte perçu même s’il n’est pas lisible dans le processus qui l’a guidé, dont je me suis alors rendu compte qu’il s’agit d’une affaire privée, personnelle, qui découle probablement aussi d’une accumulation d’images et de textes. Bien sûr, les deux choses s’accumulent chacune dans un conteneur séparé, et il y a donc des images qui restent là. Je photographie et j’écris, mais je ne le fais jamais en même temps. Par exemple, j’ai pris cette image des deux arbres maintenant, mais la phrase que j’essaie d’insérer maintenant a suivi un autre chemin et vient d’un autre temps. Disons que lorsque je sors pour photographier, ou même en studio, cet aspect psychologique entre en jeu et vous fait aimer cette image plutôt qu’une autre. C’est quelque chose qui arrive à beaucoup de gens : il y a quelque chose qui vous fascine et vous ne savez pas pourquoi. Cela a dû vous arriver à vous aussi, je ne sais pas, vous arrivez dans un endroit, surtout le paysage, et vous sentez que cet endroit vous parle. C’est comme si ce lieu possédait une matrice dans laquelle vous pouvez reposer votre esprit, votre être, et les deux choses s’accordent. C’est à ce moment-là et seulement à ce moment-là que se trouve la vérité ; si vous la voyez ensuite dans l’après-midi ou un autre jour, cela ne fonctionne pas, il n’y a rien là. Même si l’on ne sait pas, en fait, ce qui a été perdu, je pense qu’il est bon de ne pas savoir. Il est probable - du moins vous le pensez - qu’il y a quelque chose lié à l’inconscient, à l’enfance, quelque chose que vous avez vu pour la première fois dans ce type de lumière, d’environnement et de sentiment, alors vous créez le déclencheur. L’empreinte de certaines images auxquelles il faut toujours revenir pour que les deux aillent ensemble, un peu comme la mise au point d’un télémètre, où deux images identiques doivent correspondre, se chevaucher, ne faire qu’une, la vraie, pendant un moment, puis disparaître à nouveau dans le temps. Il m’est arrivé de passer devant quelque chose ou un endroit un nombre incalculable de fois et de ne réaliser qu’après un certain temps que quelque chose d’important s’y trouvait, même si je ne savais pas pourquoi.

Il m’arrive aussi souvent de voir des choses dans un endroit que l’on croit connaître à fond et un jour, par hasard, on voit quelque chose que l’on n’avait jamais vu auparavant. Ou bien vous les voyez parce que vous parcourez la même route dans la direction opposée. Ainsi, lorsque vous voyez des choses différentes, vous pensez également à des choses différentes, ce qui, si vous voulez, est lié. Cela rappelle l’un des protagonistes invisibles de votre travail : le temps.

Absolument. Je ne peux vraiment pas ignorer le temps, non pas parce que je l’ai décidé, mais parce que c’est ce que je ressens. Après tout, notre existence est entièrement basée sur la temporalité des choses, leur finitude et leur épiphanie. Le temps est l’une des principales raisons pour lesquelles j’ai choisi d’utiliser le médium de la photographie : il est fait de temps et aussi de lumière. À propos de la photographie, je la trouve incroyablement fausse, bien plus que la peinture ou le dessin. C’est le médium le plus trompeur qui soit. Revenons à ces deux arbres devant moi : je ne les ai pas plantés, je ne les ai pas cherchés. Ils sont là, quelque part dans la campagne. Je les ai photographiés, mais ils ne seront plus jamais comme ça. Il suffit d’un coup de vent ou d’un changement dans la brume à l’arrière-plan. Il est banal de dire que la photo “capture” : la photo ne capture rien, la photo perd. J’ai toujours comparé la photo au moment où Orphée se retourne pour voir Eurydice sortir des enfers : dès qu’il la voit, il la perd. Il en va de même lorsque vous prenez une photo : vous avez perdu. Et pourtant, cette “perte” a son charme. C’est l’image qui vous reste - ce papier, ce simulacre numérique ou tout autre nom - de quelque chose qui n’est plus, ou qui n’est pas encore, ou qui redeviendra peut-être, qui sait. Mais chaque fois que je la regarde, cette chose “est” à nouveau. L’image fait donc partie de votre “bagage” personnel, de ces images archétypales que vous avez en vous. D’une certaine manière, je pourrais presque dire qu’il s’agit d’une forme de nostalgie pour ce que vous aimez mais que vous ne pouvez plus reconnaître, et donc vous la recréez afin d’avoir des traces, une sorte d’alphabet pour dialoguer et vous expliquer.

Il y a quelque temps, je me souviens vous avoir demandé de parler de la relation qui vous lie à votre studio, et vous m’aviez envoyé une série d’images qui montraient en quelque sorte quelque chose qui avait beaucoup à voir avec une sorte d’archive, il y avait des objets... L’idée de l’archive ou de l’archivage est liée à ce que vous me disiez, n’est-ce pas ?

Mais oui, peut-être plus une archive mentale qu’une archive physique, parce que de ce point de vue-là, je suis assez désordonné ; donc, “archive” est un beau mot qui, dans mon cas, est très désordonné. Mais oui, d’un certain point de vue, il s’agit aussi d’une archive, c’est-à-dire qu’il y a ici des images comme dans une archive. Le fait que j’aie archivé des centaines et des centaines de photographies, et des pages et des pages de textes, d’écrits, de notes, fait que c’est déjà de l’archivage pour faire ensuite quelque chose, toujours quelque chose à venir. C’est bien, on ne sait pas pourquoi, mais c’est bien, il y aura sûrement un moment. En fait, il arrive parfois que ces choses reviennent, je ne peux pas expliquer pourquoi, ce sont des jeux d’esprit. Par exemple, je me suis rendu compte que j’avais photographié un morceau de tissu bleu qui n’avait apparemment aucun sens, puis soudain, au bout d’un mois, il m’a rappelé Antonello da Messina, la Vierge Annunziata, et je me suis dit : “Hé, regardez, donc dans ce bleu, ce pli sur le tissu bleu, il y a quelque chose”. Je ne pense pas avoir photographié ce tissu bleu en pensant à Antonello da Messina, mais sa Vierge, cette image, était bien présente dans mon inconscient, qui l’a récupérée en la comparant à la photo de ce misérable morceau de tissu bleu. Je ne veux pas faire de comparaisons avec Antonello da Messina, ce serait une insulte à son art merveilleux, mais ce lien avec quelque chose de si important, je ne sais pas... mais c’est beau.

Ecoutez, la question des textes : ce sont souvent des textes qui ont une caractéristique très poétique, ils évoquent en quelque sorte une dimension lyrique, il me semble.

Oui, disons que sans être descriptifs, sans être narratifs, ils tombent nécessairement là.

Mais d’une certaine manière, lorsque vous prenez une série d’images de votre travail et que vous les placez les unes à côté des autres, le spectateur est en quelque sorte invité à créer son propre récit.

Ah, bien sûr, une narration personnelle, oui, même si ce n’est pas la chose la plus importante, en fait c’est quelque chose à laquelle je ne pense jamais. Mais je comprends que cette question soit soulevée, aussi parce que, en voyant une série de mes œuvres qui incluent des textes - pas toutes, mais beaucoup - nous sommes automatiquement amenés à les interpréter et donc à les lire comme une série de pages ; une page fait toujours partie de quelque chose de plus grand : un livre, un texte, un carnet, quelque chose. Nous cherchons donc des liens entre une page et la suivante ou la précédente, des liens qui ne sont en fait pas là, mais qui sont en même temps là : tout peut être relié d’une manière ou d’une autre, ne pensez-vous pas ? Aussi parce que, ce que nous pourrions appeler la tonalité - en utilisant une métaphore musicale - je la décide et c’est celle de ma façon de travailler et donc cela tend un peu à faire, comme dans les choses que vous faites, que l’on perçoive qu’elles sont toutes les vôtres, qu’elles font partie d’un tout. Parfois, je me suis sentie, une fois les choses terminées, après avoir décidé lesquelles et comment disposer les œuvres sur les murs - ce que je laisse souvent et volontiers aux autres, qu’ils soient galeristes ou conservateurs - ici, j’ai perçu une pseudo-histoire, quelque chose comme ça, de complètement inattendu.

Une atmosphère, un climat ?

Oui, il semble qu’il y en ait aussi, parce que parfois les textes ont la personne temporelle, la personne verbale qui change, parfois ils sont à la première personne, d’autres à la troisième personne, à la première personne du pluriel... Bref, on crée une sorte de choralité, un dialogue à plusieurs voix. Mais ce sont des aspects auxquels je pense en ce moment même.

Oui, absolument, et c’est certainement l’un des aspects les plus intéressants des entretiens avec les artistes, c’est que parfois même le fait de parler fait naître des idées.

Et puis, en tant qu’artiste, vous savez très bien que la narration et l’interprétation de son propre travail est la chose la plus difficile qui soit, et je pense qu’il y a une partie que vous devez laisser de côté, omettre.

Oui. Il ne faut pas tout dire !

Et aussi parce que je ne sais pas tout de mon travail non plus ; il y a une partie que je ne connais pas et je pense que c’est, paradoxalement, la partie la plus importante de ce que je fais. Il m’est arrivé d’écouter, sans le voir, quelqu’un parler de mon travail et trouver des raisonnements et des interprétations intéressants sur lesquels je ne m’étais jamais attardé. Ainsi, si l’art vous fait vraiment réfléchir, il peut vous amener à aller au-delà de ce qu’il représente simplement et visuellement. C’est comme lorsque vous commencez à siffler, à fredonner et qu’un refrain surgit ; certains fredonnent avec vous au début, puis vous laissez tomber et ils continuent seuls avec des mélodies inattendues qui sont souvent meilleures que le thème qui les a lancées.

Je voulais aussi vous demander quelque chose : vous est-il arrivé, par exemple, d’utiliser plusieurs fois la même image, en changeant éventuellement le texte ou simplement le ton ou le format ?

Ce n’est pas exactement la même image, mais peut-être le même sujet, mais c’est arrivé très souvent. Je ne sais pas si elles ont ensuite été utilisées pour une exposition ou une publication, mais il y a des sujets que j’ai souvent photographiés au fil des ans. Par exemple, j’ai souvent photographié un centre équestre. Ces mêmes arbres dont je vous parlais ont déjà été photographiés de l’autre côté, il y a une dizaine d’années je crois. Il m’est difficile d’expliquer pourquoi, mais cela arrive. De même, ce morceau de tissu dont je vous parlais, je l’ai déjà photographié plusieurs fois dans une église de Ligurie, où je me rends et où le prêtre me regarde maintenant d’un mauvais œil parce que j’y vais et que je photographie les coins les plus cachés de la nef, là où il n’y a rien, pratiquement.

Je dirais qu’il y a des situations qui sont propices au déclenchement de dynamiques, mais elles ne sont pas entièrement explicables, elles restent mystérieuses.

Mystérieuses tant au niveau de la pensée qu’au niveau de la créativité, de l’art, donc de sa création. Lorsque je lis les récits des menteurs de médicaments ou que j’écoute les artistes eux-mêmes qui expliquent sans détour ce qu’ils ont fait, la planification de leur travail, ce qu’ils voulaient et ne voulaient pas dire - et cela arrive souvent dans les nouvelles générations, je ne sais pas si cela vous est arrivé - ils savent absolument tout ce qu’ils font et pourquoi ils le font. Je ne suis pas admiré, je suis même agacé. C’est comme s’il fallait faire mille explications, je vois aussi qu’il y a beaucoup de planification à la base : “Tu as fait ceci, j’ai fait cela”. Aujourd’hui, il est très à la mode de travailler avec certains domaines, certains thèmes qui vont du social à l’écologique en passant par le genre ; il y a donc des œuvres qui sont des traités, mais qui ont perdu tout ce qui fait la magie et le mystère de l’art. Surtout, elles sont limitées par l’histoire, par la chronique qui leur donne une raison d’être et les justifie, même dans leur médiocrité qualitative. On peut souvent être occupé, on peut être politique, mais il faut être plus grand que la contingence facile ; je me souviens de ce qu’a dit Giulio Paolini (que le lien entre l’art et la société est obscène), je pense que c’est l’art qui doit influencer, même si c’est très difficile, la société mais en restant lui-même et non l’inverse. C’est fondamentalement une question de culture à tous les niveaux, qui fait défaut et encore plus défaut dans beaucoup (pas toutes, attention, mais encore trop) d’institutions et dans leur direction générale... Je me tais maintenant.

Bien sûr. Elle ne doit pas courir après la société et les problèmes sociaux.

Elle doit garder une distance et, le cas échéant, intervenir comme déclencheur de réflexion, de raisonnement. Son intervention doit être une méthode intrinsèque...

Oui, exactement, sinon on se retrouve dans tous les autres territoires qui n’ont rien à voir avec l’art.

Il y a quelque temps, je discutais avec une galeriste, une personne très sage, précisément sur ces sujets, et je lui demandais : “Mais écoutez, que devons-nous faire ? Et elle m’a répondu : ”Il doit continuer à être un artiste, il doit faire son propre truc“. Et ce ”faire son propre truc“, après qu’il y ait quelqu’un pour l’observer, quelqu’un pour y réfléchir, même de manière critique si cela se produit. Nous en revenons donc à ce dont nous parlions tout à l’heure. De là peut naître quelque chose de bon pour la société, mais seulement parce que vous créez, créez des motifs, des causes de pensées, de réflexions. L’art doit être une chose à part entière. Il ne doit pas emprunter des thèmes à l’actualité, même s’il en fait partie. Car si je travaille sur l’actualité comme un pur prétexte, donc loin d’un engagement réel - ce que beaucoup font aujourd’hui - historiquement je suis fini, parce que dans six mois ou six jours l’actualité sera déjà autre. Et donc, mon travail, mon ”faux engagement", sera totalement incompréhensible, vide. Au contraire, l’Annunziata d’Antonello da Messina continuera à raconter l’histoire, elle aura toujours ce livre devant elle, et moi, qui l’observe, je ne sais pas ce qu’elle lit ni pourquoi elle me regarde. C’est là que le travail doit être fait. Oui, c’est là qu’il y a quelque chose qui, en restant contemporain, nous fait transcender la lourde boue du temps quotidien. Il suffit d’être, d’être vrai, nous nous le devons

L'auteur de cet article: Gabriele Landi

Gabriele Landi (Schaerbeek, Belgio, 1971), è un artista che lavora da tempo su una raffinata ricerca che indaga le forme dell'astrazione geometrica, sempre però con richiami alla realtà che lo circonda. Si occupa inoltre di didattica dell'arte moderna e contemporanea. Ha creato un format, Parola d'Artista, attraverso il quale approfondisce, con interviste e focus, il lavoro di suoi colleghi artisti e di critici. Diplomato all'Accademia di Belle Arti di Milano, vive e lavora in provincia di La Spezia.Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.