Le 4 juillet est lejour d’Alice, un anniversaire qui commémore l’après-midi de 1862 où Charles Lutwidge Dodgson, qui allait être connu sous le pseudonyme de Lewis Carroll (Daresbury, 1832 - Guildford, 1898), a raconté pour la première fois l’histoire d’une petite fille nommée Alice au cours d’une promenade en bateau sur la Tamise avec les sœurs Liddell. Parmi les auditeurs se trouvait Alice Liddell, à qui l’histoire a été dédiée. Ce conte improvisé deviendra, trois ans plus tard, Alice’s Adventures in Wonderland, l’un des romans les plus influents duXIXe siècle, destiné, près d’un siècle plus tard, à inspirer même la version animée de Disney, qui, en 1951, rendra le monde imaginé par Carroll encore plus visible et aliénant.

Mais quelle est l’histoire des illustrations du roman ? Dans un premier temps, l’auteur a tenté d’illustrer lui-même le manuscrit d’Alice (voici le lien vers ses illustrations), mais il s’est vite rendu compte qu’il fallait aller plus loin pour la publication. Il fallait un trait plus sûr, capable de résister à l’ambition du texte. Le choix s’est porté sur John Tenniel (Londres, 1820 - 1914), artiste principal de Punch (magazine satirique britannique) et figure déjà bien établie de la satire illustrée de l’époque victorienne.

Tenniel fait ses premiers pas dans le monde de l’art en suivant une formation à la Royal Academy of Arts de Londres, où il s’exerce à copier des sculptures classiques, des illustrations de livres d’héraldique et des costumes, ainsi que des scènes de spectacles. Fils d’un maître de danse et d’escrime, il développe une aptitude naturelle à représenter le mouvement, mais sa véritable force réside dans sa prodigieuse mémoire visuelle, qui lui permet de reproduire des visages familiers et de les déformer avec une précision satirique. Il aimait dessiner en observant directement la réalité et s’inspirait particulièrement de la gestuelle théâtrale des acteurs, un élément qui transparaît dans nombre de ses œuvres. Son intérêt pour la scène se manifeste par exemple dans un dessin représentant une représentation de l’opéra Maritana, donnée au Theatre Royal Drury Lane en novembre 1845.

Son dessin précis, acéré et empreint d’ironie semble donc parfait pour illustrer le manuscrit de Carroll, mais l’invitation n’est pas acceptée avec un enthousiasme immédiat. Tenniel hésite. Mais pourquoi ? Certes, l’univers d’Alice l’intrigue, mais l’absence même de structure narrative traditionnelle l’inquiète. L’histoire de l’auteur bouleverse tous les principes logiques et échappe à toute représentation stable.

Pourtant, la collaboration entre Carroll et Tenniel se met en place, non sans scrupules et révisions minutieuses. L’auteur et l’illustrateur partagent un souci obsessionnel du détail. L’une des épreuves dessinées pour De l’autre côté du miroir, aujourd’hui conservée au Victoria and Albert Museum de Londres, porte certaines des remarques autographes de Tenniel : "Sourcils légèrement mal alignés. Éclaircir le trait sur le sourcil et la paupière. Les cils semblent excessivement longs. Éliminer une ligne entre le nez et la joue. Ajouter une touche de lumière sur la pointe du nez. Les proportions, les lumières, les micro-expressions, les traits étaient en fait destinés à rendre l’ambiguïté et l’étrangeté du texte. Il est donc difficile d’imaginer l’efficacité d’Alice, tant dans sa forme écrite que dans l’adaptation de Disney, sans l’intervention de Tenniel. Son interprétation graphique, entre grotesque et réalisme, a fixé des visages et des gestes qui restent encore gravés dans la mémoire des générations. Et ce sont précisément ces traits, à la fois raffinés et paradoxaux, qui ont servi de référence aux artistes de Disney, qui ont traduit les planches du XIXe siècle en images animées, en les saturant de couleurs et en les projetant dans des paysages surréalistes.

Quoi qu’il en soit, le résultat des illustrations est surprenant. Tenniel a créé l’aspect visuel, élaborant une galerie de personnages qui deviendront partie intégrante de la culture figurative anglo-saxonne. Quelques exemples ? Le lapin blanc avec son gilet et sa montre, le chapelier avec son chapeau marqué “10/6” ou la reine de cœur au sourire menaçant, autant de personnages qui peuplent encore aujourd’hui le bagage symbolique de millions de lecteurs.

Les planches de Tenniel, strictement en noir et blanc, ont été gravées sur des blocs de bois par des artisans qualifiés, conformément à la pratique de l’édition de l’époque. Mais l’artisanat n’a pas limité l’invention : au contraire, il l’a poussée vers des solutions synthétiques et essentielles qui, aujourd’hui encore, frappent par leur force expressive. Tenniel dessine des personnages aux proportions exagérées, aux poses théâtrales, mais jamais des caricatures. L’effet est troublant : un enfant réel évolue dans un monde où toutes les règles sont bouleversées, mais le dessin ne succombe jamais au désordre.

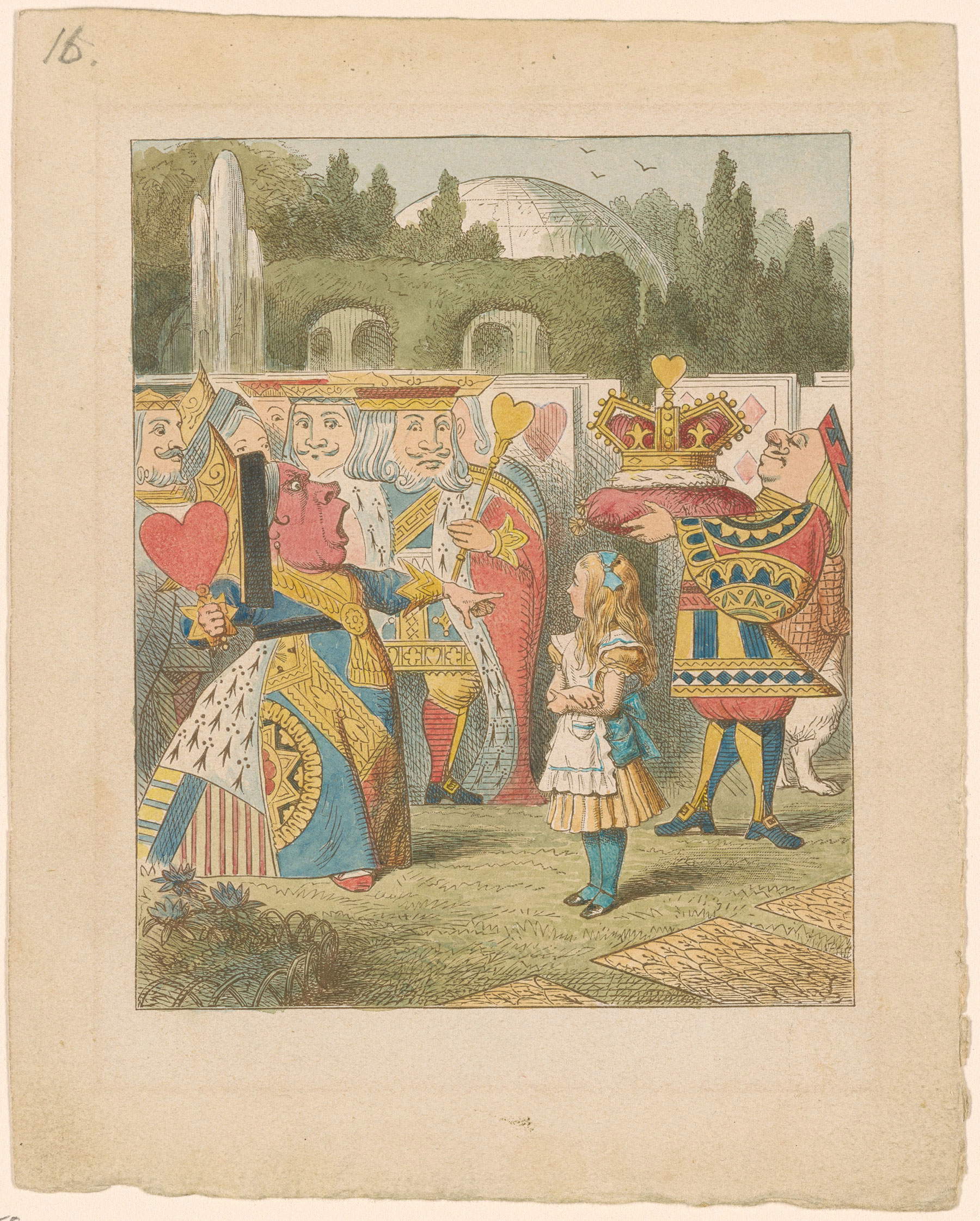

Un siècle plus tard, en 1951, Disney relève le défi d’adapter le roman au langage de l’animation. Le signe de Tenniel est métabolisé, transformé. L’Alice de Disney, blonde et au visage rond, a perdu la sévérité de la protagoniste victorienne, mais a conservé son émerveillement et sa stabilité. Le véritable changement s’est produit dans le paysage.

Arbres, fleurs parlantes et haies aux formes paradoxales se côtoient dans une composition décorative qui ne vise pas le réalisme. Les feuillages curvilignes, les troncs en spirale, les couleurs saturées et irréelles évoquent une réinterprétation post-moderniste du style Arts and Crafts, où la nature devient un motif ornemental, une citation, un prétexte pour jouer avec les formes. Le monde végétal se développe selon des principes graphiques et volontairement ambigus. Le traitement se rapproche également de la peinture naïve, et notamment des atmosphères denses et hypnotiques d’Henri Rousseau. Comme dans ses jungles, la végétation est ici dense, apparemment luxuriante, mais construite sur un artifice de composition qui révèle sa nature mentale. Il n’y a pas d’intention naturaliste, ni d’abstraction pure. Il s’agit plutôt d’un étrange équilibre, où chaque feuille décore plutôt qu’elle ne fait de l’ombre.

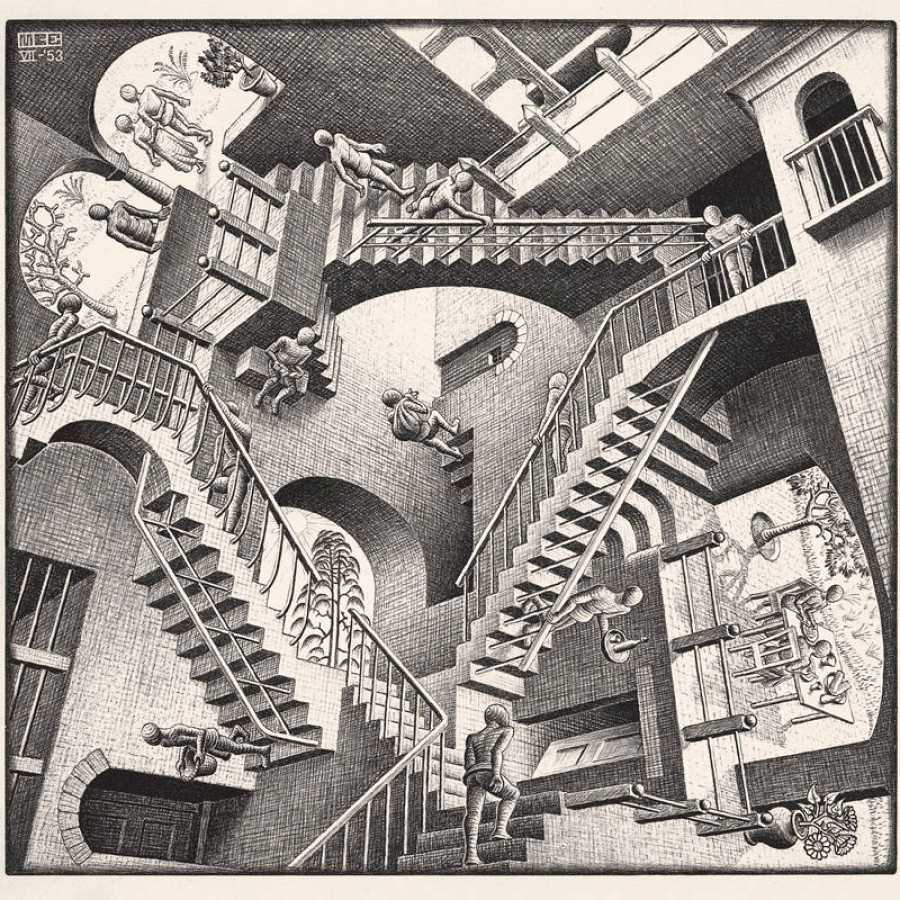

Un autre élément surprenant de la version Disney est le labyrinthe. Dans ce cas, la mise en scène semble emprunter des idées à Maurits Cornelis Escher: des escaliers qui se poursuivent, des passages qui s’ouvrent sur eux-mêmes et des géométries impossibles. Le labyrinthe est la représentation graphique de l’absurdité, le symbole concret d’un ordre devenu illusion.

Les suggestions qui peuplent le monde de Dinsey, de Rousseau à Escher, montrent à quel point le roman était fertile sur le plan artistique et littéraire. Et tout commence, une fois de plus, avec Tenniel. Sa capacité à construire un espace graphique cohérent dans un univers incohérent a créé un modèle auquel toute relecture ultérieure doit se référer. Ce n’est pas un hasard si de nombreuses éditions modernes d’Alice reprennent, actualisent ou citent ouvertement ses illustrations.

D’ailleurs, nombreux sont les artistes contemporains qui ont réinterprété le personnage d’Alice et ses visions : de Yayoi Kusama, qui a transformé les protagonistes en formes psychédéliques et pointillistes obsessionnelles, à Dorothea Tanning, dont les figures oniriques, suspendues entre enfance et perturbation, évoquent des atmosphères proches de celles du pays des merveilles. Le lien de l’artiste avec le surréalisme est fulgurant : en 1936, il visite l’exposition Fantastic Art, Dada, Surrealism au Museum of Modern Art de New York, qu’il qualifie d’“épochale”. C’est là que, comme il le racontera plus tard, il s’est dit : “Merde ! Je peux aller de l’avant et faire ce que j’ai toujours fait”. Trois ans plus tard, elle s’embarque pour Paris avec l’intention de rencontrer les surréalistes, mais le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale la contraint à revenir à New York. C’est précisément le conflit qui a amené de nombreux écrivains et artistes européens exilés dans la ville, permettant à Tanning d’entrer en contact direct avec le groupe qui avait tant influencé sa vision. On trouve également chez elle des résonances carrolliennes : métamorphoses du corps, espaces fluides, passages entre la rationalité et le rêve.

Salvador Dalí, par exemple, a illustré en 1969 une édition spéciale des Aventures d’Alice au pays des merveilles, publiée par Press-Random House à New York. Le volume comprend une gravure en frontispice et douze héliographies, une pour chaque chapitre, dans lesquelles l’univers visionnaire de Carroll se mêle à la signature stylistique unique du peintre catalan : couleurs fluides, formes déformées et théâtralité suspendue entre rêve et symbolisme. Dali a été tellement fasciné qu’il a même créé une sculpture en bronze dédiée au protagoniste, confirmant ainsi son implication émotionnelle avec le personnage. Il n’est donc pas étonnant que l’édition soit aujourd’hui l’une des œuvres les plus recherchées par les collectionneurs, à tel point que l’un des rares exemplaires en circulation s’arrache jusqu’à treize mille dollars.

Alice continue à faire partie du monde contemporain, précisément parce que chaque époque peut la projeter dans un univers différent. Tenniel lui a donné une forme, Disney un rythme, d’autres artistes ont continué à la réinventer dans des tonalités pop, gothiques, psychédéliques. Mais aucune de ces visions n’a effacé les précédentes : elles se sont simplement superposées. Après tout, on sait qu’au pays des merveilles, tout change constamment, sans jamais se répéter.

L'auteur de cet article: Noemi Capoccia

Originaria di Lecce, classe 1995, ha conseguito la laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara nel 2021. Le sue passioni sono l'arte antica e l'archeologia. Dal 2024 lavora in Finestre sull'Arte.Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.