Der 4. Juli ist derAlice-Tag, ein Jahrestag, der an den Nachmittag im Jahr 1862 erinnert, als Charles Lutwidge Dodgson, der später unter dem Pseudonym Lewis Carroll (Daresbury, 1832 - Guildford, 1898) bekannt wurde, während einer Bootsfahrt auf der Themse mit den Liddell-Schwestern erstmals die Geschichte eines kleinen Mädchens namens Alice erzählte. Unter den Zuhörern war auch Alice Liddell, der die Geschichte gewidmet war. Aus der improvisierten Erzählung wurde drei Jahre später Alice im Wunderland, einer der einflussreichsten Romane des19. Jahrhunderts, der fast ein Jahrhundert später sogar die Zeichentrickversion von Disney inspirieren sollte, die 1951 Carrolls Fantasiewelt noch sichtbarer und befremdlicher machen sollte.

Aber was ist die Geschichte hinter den Illustrationen des Romans? Zunächst versuchte der Autor, das Manuskript von Alice selbst zu illustrieren (hier ist der Link zu seinen Illustrationen), aber er erkannte bald, dass für die Veröffentlichung mehr nötig war. Es wurde ein sicherer Strich benötigt, der dem Anspruch des Textes standhalten konnte. Die Wahl fiel auf John Tenniel (London, 1820 - 1914), den führenden Zeichner von Punch (britisches Satiremagazin) und bereits eine etablierte Figur der viktorianischen illustrierten Satire.

Tenniel machte seine ersten Schritte in der Kunstwelt, indem er eine Ausbildung an der Royal Academy of Arts in London absolvierte. Dort übte er sich im Kopieren von klassischen Skulpturen, Illustrationen aus Heraldikbüchern und Kostümen sowie von Szenen aus Live-Aufführungen. Als Sohn eines Tanz- und Fechtmeisters entwickelte er eine natürliche Begabung für die Darstellung von Bewegungen, doch seine eigentliche Stärke lag in seinem erstaunlichen visuellen Gedächtnis, das es ihm ermöglichte, bekannte Gesichter wiederzugeben und sie mit satirischer Präzision zu verformen. Er liebte es, durch direkte Beobachtung der Realität zu zeichnen und ließ sich besonders von den theatralischen Gesten der Schauspieler inspirieren, was in vielen seiner Werke zum Ausdruck kommt. Sein Interesse an der Bühne zeigt sich zum Beispiel in einer Zeichnung, die eine Aufführung der Oper Maritana im Theatre Royal Drury Lane im November 1845 darstellt.

Seine präzise, scharfe und von Ironie durchdrungene Zeichnung schien daher wie geschaffen für die Illustration von Carrolls Manuskript, doch die Einladung wurde nicht sofort mit Begeisterung angenommen. Tenniel zögerte. Aber warum? Sicherlich faszinierte ihn die Welt von Alice, aber gerade das Fehlen einer traditionellen Erzählstruktur beunruhigte ihn. Die Geschichte der Autorin widersprach jedem logischen Prinzip und entzog sich jeder stabilen Darstellung.

Nichtsdestotrotz nahm die Zusammenarbeit zwischen Carroll und Tenniel Gestalt an, und sie verlief nicht ohne Skrupel und sorgfältige Überarbeitungen. Der Autor und der Illustrator teilten eine obsessive Liebe zum Detail. Einer der Korrekturabzüge für Through the Looking Glass, der sich heute in der Sammlung des Victoria and Albert Museum in London befindet, trägt einige von Tenniels handschriftlichen Anmerkungen: "Die Augenbrauen sind leicht verschoben. Strich auf Augenbraue und Augenlid aufhellen. Die Wimpern erscheinen zu lang. Eine Linie zwischen Nase und Wange beseitigen. Fügen Sie einen Hauch von Licht an der Nasenspitze hinzu. Die Proportionen, Lichter, Mikroausdrücke und Striche sollten die Mehrdeutigkeit und Fremdartigkeit des Textes wiedergeben. Es ist daher schwierig, sich die Wirksamkeit von Alice, sowohl in schriftlicher Form als auch in der Disney-Verfilmung, ohne Tenniels Eingriff vorzustellen. Seine grafische Interpretation, die zwischen Groteske und Realismus angesiedelt ist, fixiert Gesichter und Gesten, die noch heute im Gedächtnis von Generationen verankert sind. Und genau diese gleichzeitig raffinierten und paradoxen Züge dienten den Disney-Künstlern als Referenz, die die Tafeln aus dem 19. Jahrhundert in animierte Bilder umsetzten, sie mit Farben sättigten und in surreale Landschaften projizierten.

In jedem Fall war das Ergebnis der Illustrationen überraschend. Tenniel schuf den visuellen Aspekt, indem er eine Galerie von Figuren entwarf, die zu einem festen Bestandteil der angelsächsischen Bildkultur werden sollte. Ein paar Beispiele? Das weiße Kaninchen mit Weste und Uhr, der Hutmacher mit der Aufschrift “10/6” oder die Herzkönigin mit dem bedrohlichen Grinsen - alles Figuren, die noch heute im symbolischen Gepäck von Millionen von Lesern zu finden sind.

Tenniels Tafeln, die ausschließlich in Schwarz-Weiß gehalten sind, wurden von geschickten Handwerkern auf Holzblöcke gestochen, wie es damals im Verlagswesen üblich war. Aber die handwerklichen Fähigkeiten schränken die Erfindung nicht ein, sondern zwingen sie im Gegenteil zu synthetischen, essenziellen Lösungen, die noch heute durch ihre Ausdruckskraft bestechen. Tenniel zeichnete Figuren mit übertriebenen Proportionen, in theatralischen Posen, aber niemals karikierend. Der Effekt war unheimlich: Ein echtes Kind bewegte sich in einer Welt, in der alle Regeln auf den Kopf gestellt wurden, aber die Zeichnung verfiel nie der Unordnung.

Ein Jahrhundert später, im Jahr 1951, nahm Disney die Herausforderung an, den Roman in die Sprache der Animation zu übertragen. Tenniels Zeichen wurde umgewandelt, transformiert. Die blonde, rundliche Alice im Disney-Stil verlor die Strenge der viktorianischen Protagonistin, behielt aber ihr Staunen und ihre Gelassenheit. Die eigentliche Veränderung fand in der Landschaft statt.

Bäume, sprechende Blumen und in paradoxe Formen geschnittene Hecken fügen sich zu einer dekorativen Komposition zusammen, die nicht auf Realismus abzielt. Das geschwungene Blattwerk, die spiralförmigen Stämme, die gesättigten und unwirklichen Farben evozieren eine postmoderne Neuinterpretation des Arts-and-Crafts-Stils, in der die Natur zu einem ornamentalen Motiv, einem Zitat, einem Vorwand für das Spiel mit der Form wird. Die Pflanzenwelt wächst nach grafischen und bewusst zweideutigen Prinzipien. Die Behandlung kommt auch der Naif-Malerei nahe, insbesondere den dichten, hypnotischen Atmosphären von Henri Rousseau. Wie in seinen Dschungeln ist die Vegetation hier dicht, scheinbar üppig, aber auf einem kompositorischen Kunstgriff aufgebaut, der ihre mentale Natur offenbart. Es gibt weder eine naturalistische Absicht, noch eine reine Abstraktion. Vielmehr herrscht ein seltsames Gleichgewicht, in dem jedes Blatt eher schmückt als Schatten wirft.

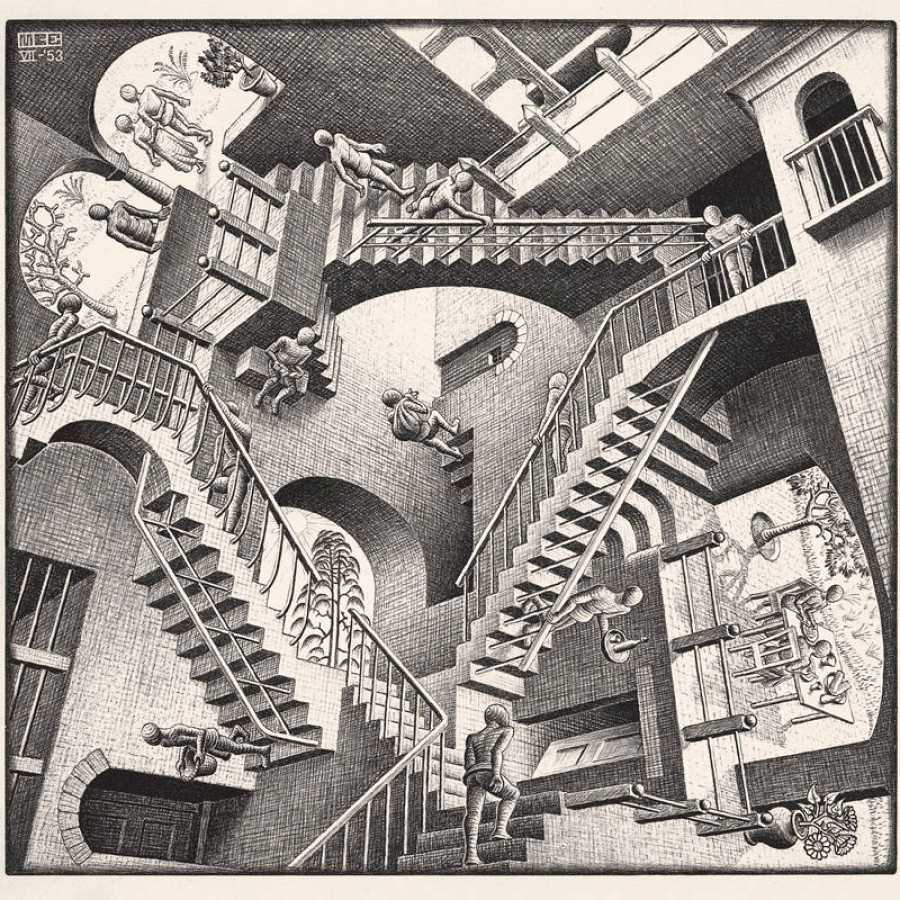

Ein weiteres überraschendes Element in der Disney-Version ist das Labyrinth. In diesem Fall scheint die Regie Ideen von Maurits Cornelis Escher aufzugreifen: Treppen, die sich gegenseitig jagen, mit sich selbst öffnenden Gängen und unmöglichen Geometrien. Das Labyrinth ist die grafische Darstellung des Absurden, das konkrete Symbol einer Ordnung, die zur Illusion geworden ist.

Die Anregungen, die Dinseys Welt bevölkern, von Rousseau bis Escher, zeigen, wie fruchtbar der Roman sowohl auf künstlerischer als auch auf literarischer Ebene war. Und alles beginnt, wieder einmal, mit Tenniel. Seine Fähigkeit, einen kohärenten grafischen Raum in einem inkohärenten Universum zu konstruieren, hat ein Modell geschaffen, auf das sich jede spätere Lektüre beziehen muss. Es ist kein Zufall, dass viele moderne Ausgaben von Alice seine Illustrationen aufgreifen, aktualisieren oder ganz offen zitieren.

Darüber hinaus haben nicht wenige zeitgenössische Künstler die Figur der Alice und ihre Visionen neu interpretiert: von Yayoi Kusama, die die Protagonisten in psychedelische und obsessiv pointillistische Formen verwandelt hat, bis zu Dorothea Tanning, deren traumhafte Figuren zwischen Kindheit und Verstörung Atmosphären evozieren, die denen des Wunderlandes ähneln. Die Verbindung des Künstlers zum Surrealismus war schillernd: 1936 besuchte er die Ausstellung Fantastic Art, Dada, Surrealism im Museum of Modern Art in New York und bezeichnete sie als “epochal”. Dort dachte er, wie er später erzählte, “Verdammt! Ich kann weitermachen und das tun, was ich immer getan habe”. Drei Jahre später machte sie sich auf den Weg nach Paris, um die Surrealisten zu treffen, doch der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zwang sie zur Rückkehr nach New York. Gerade dieser Konflikt brachte viele europäische Schriftsteller und Künstler ins Exil und ermöglichte es Tanning, direkt mit der Gruppe in Kontakt zu kommen, die ihre Vision so sehr beeinflusst hatte. Auch bei ihr finden sich Anklänge an Carroll: Metamorphosen des Körpers, fließende Räume, Übergänge zwischen Rationalität und Traum.

Ein Beispiel dafür ist Salvador Dalí, der 1969 eine Sonderausgabe von Alices Abenteuer im Wunderland illustrierte, die von Press-Random House in New York veröffentlicht wurde. Der Band enthält eine Radierung als Frontispiz und zwölf Heliografien, eine für jedes Kapitel, in denen Carrolls visionäres Universum mit der unverkennbaren stilistischen Handschrift des katalanischen Malers verwoben ist: fließende Farben, verzerrte Formen und eine Theatralik zwischen Traum und Symbolismus. Dali war so fasziniert, dass er sogar eine Bronzeskulptur schuf, die dem Protagonisten gewidmet war und seine emotionale Verbundenheit mit der Figur bestätigte. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Ausgabe heute zu den begehrtesten Werken der Sammler gehört, so dass eines der wenigen im Umlauf befindlichen Exemplare bis zu dreizehntausend Dollar erzielt.

Alice ist nach wie vor Teil der zeitgenössischen Welt, gerade weil jede Epoche sie in ihr eigenes Universum projizieren kann. Tenniel gab ihr eine Form, Disney einen Rhythmus, andere Künstler haben sie in Pop-, Gothic- und Psychedelic-Tönen neu erfunden. Aber keine dieser Visionen löschte die vorherige aus, sie überlappten sich einfach. Schließlich wissen wir, dass sich im Wunderland alles ständig verändert, ohne sich jemals zu wiederholen.

Der Autor dieses Artikels: Noemi Capoccia

Originaria di Lecce, classe 1995, ha conseguito la laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara nel 2021. Le sue passioni sono l'arte antica e l'archeologia. Dal 2024 lavora in Finestre sull'Arte.Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.